We b 2.0环境下用户信息搜寻行为研究框架

李燕波

(洛阳师范学院图书馆,河南 洛阳 471022)

1 引言

信息行为研究始于对信息用户的研究,早在1948年,在英国皇家学会的科学信息会议上,许多学者便探讨了科学家和工艺技术人员对于文献和图书馆的利用行为,虽然当时并未采用“信息行为”这一名词,但其含义与现阶段的信息行为本质上并无差异。随着研究的不断深入,20世纪80年代以后,信息行为模型逐渐成为研究热点,在借鉴哲学、心理学、社会学等学科的理论和方法基础上,学者们提出了信息行为的各种框架结构、模型。这些模型大部分是针对信息搜寻行为的阶段和影响因素的角度进行研究,且研究着眼点基本建立在传统或网络环境之上。在Web2.0环境下,信息用户不仅是信息的搜集与利用者,同时也是信息的生产、传播、组织与评价者。因此,在此环境下的信息搜寻行为内涵与研究内容已发生了较大变化,无论是信息需求的认知、信息源的选择,还是信息搜寻实践活动中,无不渗透着Web2.0所带来的影响。因此,本文首先对以往或多或少渗透着Web2.0思想的典型信息搜寻模型进行分析,然后构建基于Web2.0环境的信息搜寻行为研究框架。

2 具有信息交流因素的用户信息行为模型研究现状分析

梳理20世纪80年代以来的信息搜寻模型,笔者发现,Johnson、Krikelas和Wilson三位学者提出的信息搜寻模型由于信息交流因素的介入,“不经意间”将Web2.0思想以信息交流的方式引入到了他们所构建的模型中。

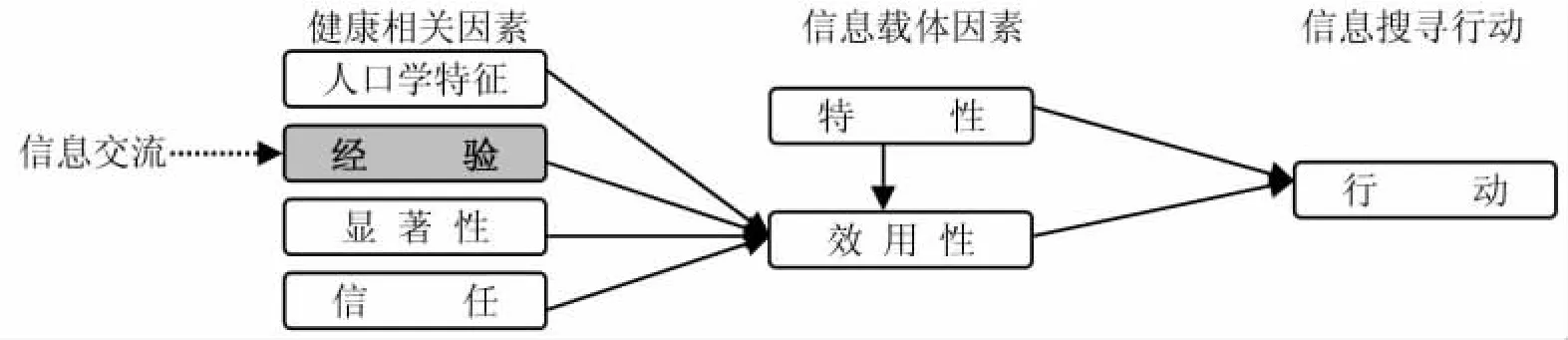

2.1 Johnson模型

1997年,在美国国家健康组织资助下,Johnson提出了一个针对癌症信息搜寻的模型,如图1所示。该模型包括三部分:健康相关因素、信息载体因素和信息搜寻行动。健康相关因素包括四个变量:即人口统计学特征、经验、显著性以及信任。其中,人口统计学特征变量主要包括年龄、性别、种族、教育程度和社会经济状态等,经验是指搜寻者本身对信息源及信息渠道的知晓或者对信息源及信息获取渠道拥有者的知晓,显著性是指信息相对于搜寻者个人而言的意义、相关性和可应用性,信任是指信息搜寻者对于主题领域和自身能力的信任。信息载体因素包括特性和效用性,特性是指信息的可信性、权威性、精确性和可理解性,效用性是指信息的相关性、时事性、兴趣性以及满足用户信息需求的有用性和重要性。信息搜寻行动中,信息源选择十分重要,Johnson指出,容易获取性是信息源选择的重要因素。在这个模型中,Johnson虽然未对信息交流在信息搜寻中的价值给予正面讨论,但在“经验”变量中已体现了信息交流的应用,不过这种交流在整个模型中的地位显得微不足道。

图1 Johnson模型

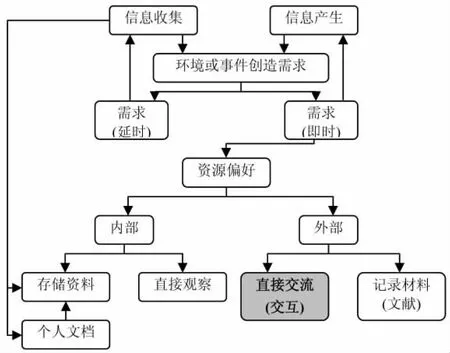

2.2 Krikelas模型

Krikelas是最早明确提出在信息行为中要避免只考虑信息搜寻的学者,并提出“不确定性”是信息行为动机的重要因素。Krikelas认为信息搜寻者一般首先通过身边的人获取信息。Krikelas开发的信息行为模型由13个要素组成,如图2所示。其中,满足即时需求的外部资源包括了交互性的直接交流,Krikelas试图将直接交流作为用户信息搜寻中外部资源获取的一个途径,但其局限性表现在:第一,该模型中的直接交流仅限于人与人之间“面对面”地交流,现在看来,这严重阻碍了模型的可扩展性,随着通信技术的发展,直接交流的外延不断扩大,不仅局限于面对面交流,也包括电话、邮件、即时通信等方式的交流;第二,直接交流并非通过交流获取外部信息资源的唯一途径,随着网络技术的发展,信息交流的方式不断丰富,人们可以通过博客、虚拟社区等多种途径的交流获取外部资源。因此,Krikelas虽然在信息搜寻中明确提出了“交流”的因素,但由于其描述过于简单和内涵与外延的过度单调,使该模型中的“交流”存在明显局限。

图2 Krikelas模型

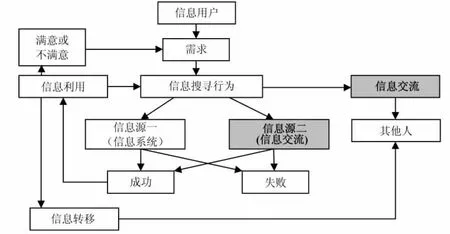

2.3 Wilson模型

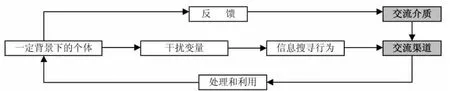

Wilson在20世纪70年代便致力于信息服务和用户需求研究,在他提出的模型中,信息需求、信息交流乃至信息的利用都囊括在信息搜寻模型之中,这无疑拓展了信息行为研究的内涵。1981年,在对自己已开发的模型进一步修正基础上,Wilson开发了一个信息行为模型,如图3所示。他认为一个特定的信息需求导致用户进入到多种形式的信息搜寻活动中。在用信息搜寻活动过程中,自身信息需求的满足必须同时借助于来自于信息系统的信息源(如图书馆、搜索引擎等)和其他信息源(主要指信息交流)。因此,信息搜寻行为、信息利用与信息交流构成了这个模型的主体,信息交流穿插于信息源选择和信息搜寻过程中。1999年,Wilson开发了一个简化的信息行为模型,如图4所示。在这个模型中,Wilson用“交流渠道(Channels of Communication)”代表信息源,将信息交流放在了较为突出的位置。虽然Wilson认识到了信息交流在信息搜寻中的重要作用,但在他所提出的模型中,侧重点仍停留在信息搜寻行为,对信息交流仅是浅尝辄止。

图3 Wilson模型(1981年)

图4 Wilson模型(1999年)

3 信息搜寻行为研究框架构建

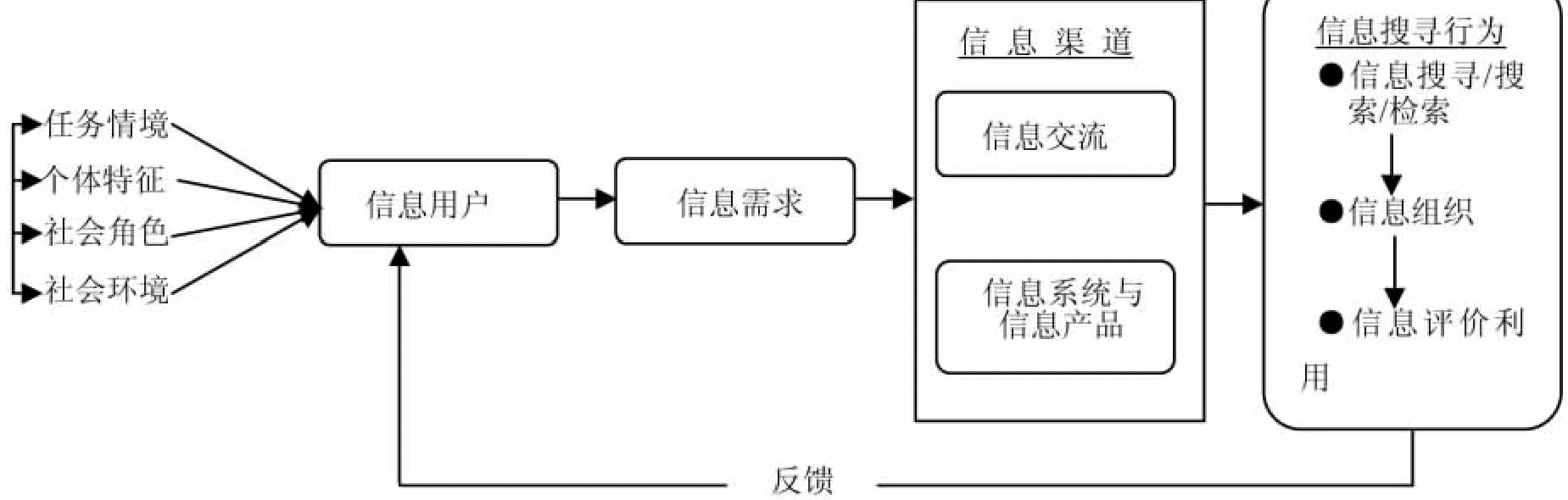

图5 信息搜寻行为研究框架

笔者在借鉴国内外已有的研究基础上(主要是借鉴需求影响因素),以Web2.0环境为基本着眼点,围绕影响信息用户的各因素、信息需求、信息渠道和信息搜寻行为4个方面设计了信息搜寻行为的研究框架,如图5所示,主要目的是从宏观视角对微观内容进行探讨。框架的理解应建立在以下基础之上:(1)信息用户是一定情境中的主体,用户的信息搜寻与交流行为均是在特定的情境的指引与规定下发生的,用户的信息需求内容以及满足信息需求所采取的获取方式会随着所处情境的变化而变化;(2)信息行为的产生是在一定动力驱动下形成的,没有动力,用户便不会对信息需求采取任何行动;(3)用户信息行为受一定的中介变量影响,中介变量是指影响用户信息行为的各种因素,一般包括三方面:个人的生理、心理及认知因素,个人的社会角色因素,所处社会环境因素;(4)情境和中介变量可以互相影响,例如,用户的个体特征发生变化,会影响到其基本认知结构的情境,用户所处的情境发生变化,会影响用户个人的角色,用户存在的社会环境变化,会影响到用户的认知及情境等的变化等;(5)信息交流是Web2.0思想的具体实现方式,信息需求、信息渠道、信息搜寻行为中的3个子环节(信息搜寻/搜索/检索、信息组织、信息评价利用)均可在信息交流环境下产生协同行为。

3.1 信息用户及其影响因素

本框架中的信息用户是指信息搜寻者、信息需求者或信息接收者,信息搜寻者是有信息需求并为满足自身信息需求而采取必要搜寻活动的个体;信息需求者是或者对自身的信息需求没有认知,或者虽有所认知却不一定采取搜寻行动的个体;而信息接收者是成功获得信息但不一定会对信息有所利用的个体。笔者将信息用户置于“用户作为信息交流的参与者”“用户作为信息的查询者”“用户作为信息系统的使用者”“用户作为信息服务的接受者”和“用户作为信息的使用者”5种研究环境的整合中,这种整合不仅强调用户的搜寻者身份,也突出用户的交流者身份。用户的心理、情感和认知相关问题的解决方案是其信息需求的直接动力。任务情境、个体特征(性别、年龄、种族、经历、职业、专业、心理、认知水平等)、社会角色(工作角色、家庭角色等)、社会环境(工作环境、社会文化环境、政治经济环境和物理环境等)对于搜寻动机及搜寻活动具有明显的影响。

3.2 信息需求

信息需求是一个具有明显个性化特征的概念,要对其进行准确界定十分困难。但可以肯定的是,信息需求是信息用户搜寻信息的最直接动力。随着用户对所需信息的认知不断加深,用户的信息需求会从“模糊”逐渐向“清晰”转变,用户的信息需求具有动态性、多重性、非线性、嵌套性、多线程性的特征,任务情境、个体特征、社会角色和社会环境均会对信息需求产生一定的影响。信息需求的测度无疑是信息搜寻行为中十分重要而又有意义的课题,目前比较典型的方法包括基于信息线索的网络用户操作流预测方法和基于信息线索的用户信息需求推断方法。Web2.0环境下,用户与信息渠道之间的交互作用不仅可以挖掘用户信息需求,而且能够使用户的信息需求快速实现清晰化和系统化以及明确地表达出来,从而为用户的信息搜寻指明方向。

3.3 信息渠道

信息渠道可以分为两部分:一部分是Web2.0环境下,信息用户借助一定的手段或平台通过信息交流获得。由于信息交流不同于信息传递或传播,它是一种双向运动,构成交流的双方均可通过信息交流获得信息满足,从而可以形成整个信息活动链的良性发展。Web2.0环境下,信息渠道一方面来自于人与人之间的直接交流,如通过面对面、电话、E-mail、即时通信等。另一方面可以借助一定的信息交流平台,如各种会议、学术论坛、学术博客、虚拟社区等获得。信息渠道的另一部分为信息产品及其提供者,信息产品主要指记录在一定载体上的信息资源,如各种类型的文献、专题数据库、网站、录音录像制品以及电视、广播等。信息产品的提供者包括信息的组织者或作者、出版者、同事、图书馆、信息中心、数据库商、网站等个人、群体或组织。

信息渠道是信息搜寻的重要基础,高效、高质量的信息渠道无疑对后续的信息搜寻活动具有积极影响。因此,对信息渠道的评价显得尤为重要,学者普遍认为,效用性和可信性是两个关键评价指标,效用性指的是信息的可用性、相关性、及时性、可获取性和易用性。可信性指的是值得信任性、权威性、可靠性。

3.4 信息搜寻行为及其三个子环节

随着Web2.0技术的发展和应用,协同信息搜寻研究已逐渐成为信息科学领域研究的热点。正如Ingwersen和Jarvelin所指出的:信息搜寻嵌套在信息查寻行为的情境之内,其本身则处于与工作相关或日常的工作任务情形和情境之中,交互和合作是信息查寻和利用过程的重要部分。显然,这里的交互和合作便是Web2.0思想的直接体现。信息搜寻行为包括3个子环节,或者称为3个过程:信息搜寻/搜索/检索、信息组织和信息评价利用。

3.4.1 信息搜寻/搜索/检索

这三者常被很多学者混淆或作为相同含义的概念,虽然三者同是为获取信息资源而产生的信息行为之一,但它们之间具有明显的本质区别。Wilson在其提出的信息行为概念的模型中对三者的关系进行了明确说明:信息行为、信息搜寻、信息搜索三者外延依次减小,并具有包含关系,即信息行为包含信息搜寻和信息搜索,而信息搜寻又包含信息搜索。信息搜寻行为强调人们发现和获取信息资源的方式是多种的;信息搜索行为侧重研究的是搜索者与信息搜索系统(包括搜索引擎)的交互行为。Wilson的概念模型中未提及信息检索行为,根据其他相关研究我们可以认为,信息检索包含在信息搜索之内,指的是针对数据库的一种信息获取行为。信息交流无疑是信息行为的一种,而且它与信息搜寻/搜索/检索具有交叉关系,因为Web2.0环境下,信息交流是信息搜寻的重要手段,通过交流合作可以实现不同主体间信息共享广度和深度上的扩大以及经验知识的丰富和增加,从而促进信息搜寻效率的提高。早在1968年,Taylor就发现了用户在信息搜寻过程中的交流合作现象:在信息搜寻的最初阶段,信息用户很愿意向同事咨询或到图书馆寻求信息,也希望在与图书馆馆员交流的过程中能得到一些启发与建议。Web2.0环境下,信息用户可以通过一定的信息交流媒介,实现个人整个信息搜寻行为中的协同,由此可以发挥不同协同主体认知特长,克服个体知识结构、技能以及所处环境的不足。

3.4.2 信息组织

信息组织是保证信息高效、方便利用的重要手段,因此在信息行为中是一个不可忽视的子环节。信息组织是将处于无序状态的特定信息根据一定的原则和方法,使其成为有序状态的过程,目的是将无序信息变为有序信息,方便人们利用信息和有效地传递信息。网络环境下,信息组织的对象已由传统纸质文献为主转向以数字信息与纸质文献并存,并有倾向于数字信息的趋势;信息组织的主体由原来的以图书情报机构为主转向多种类型的网站和组织共同参与;信息组织的方法由原来的以分类表和叙词表为主转向以Web2.0技术为主(如标签、维基、博客和社会书签等)的大众参与。因此,信息组织行为已不再局限于专业人员,非专业人员的信息组织行为已成为一个十分重要的研究角度呈现在研究者面前。信息组织行为受心理、认知等因素的影响。

3.4.3 信息评价利用

网络已日益成为人们获取信息的重要渠道,但网络信息缺乏必要的质量控制,因此,帮助用户获得有效、可靠、权威、适用的网络信息所采用的评价方法已成为重要的研究课题,并将沿着技术与心理学、人文学等学科相融合的方向发展。信息利用是信息行为的最终目的,由于它的内涵开放程度较高,不同用户对信息利用的深度、侧重点以及方式各有不同,因此,信息利用行为相对前两个环节而言研究热度较低。根据Wilson的观点,信息利用是关于吸收信息到个人已有的知识中,信息利用行为包括物理行为和心理行为,在物理行为方面,如注意到一个文本中某个部分的重要性;在心理行为方面,如比较新的信息和已存在的知识。信息利用的本质是搜寻者使用自身搜寻到的或者通过信息交流共享的信息来解决问题的过程,它是检验信息效用性和可信性的关键实践行为。个体对信息利用的深度与方式不仅取决于信息本身的质量与形式,还更多地取决于用户自身的信息技能、信息素养水平以及信息使用习惯。

4 结束语

长期以来,信息搜寻行为研究一直以单用户的信息搜寻特征为主,近年来Web2.0技术的兴起与应用使信息搜寻行为研究内涵更加丰富,研究外延更加广阔,从而使信息搜寻不仅关注于既定的静态物理所产生的活动,同时更加强调借助Web2.0平台完成信息搜寻中的协同作用。这很大程度上提高了信息搜寻的效率。同时,也提示包括图书馆在内的信息服务机构和信息系统设计者,应在原有基础上,重新定位信息用户的搜寻活动,从而不断提高服务质量和系统设计的人性化水平。此外,随着社会环境的变化、信息技术的不断发展以及学科界限的日益模糊,多元化方法与理论在信息搜寻行为研究中的应用必然成为未来研究的主要趋势,作为一个十分有意义的研究领域,信息搜寻行为还具有十分广阔的研究空间有待于进一步深入探讨,国外在此方面成果十分丰富,而国内的研究目前多数还停留在对国外相关成果的评介上,为数不多的信息搜寻行为模型研究也是以理论框架和过程模型的构建为主,尚缺乏实证研究的支持,因此,今后的研究重点应遵循“实证调研-理论总结-实证验证”路线开展,只有这样才能深入地揭示用户信息搜寻行为的本质特征,从而提高研究效率。

[1] Report and papers submitted.Preliminary Analysis of Pilot Questionnaire on the Use of Scientific Literature[C].Royal Society Scientific Information Conference,London,1948:589-637.

[2] DERVIN B.Sense-making theory and practice:an overview of user interests in knowledge seeking and use[J].Journal of Knowledge Management,1998(2):36-46.

[3] ELLIS D.A behavioural approach to information retrieval design[J].Journal of Documentation,1989(3):171-212.

[4] JOHNSON J D.Cancer-related Information Seeking[M].Cresskill:Hampton Press,1997:181-222.

[5] KRIKELAS.Information Seeking Behavior:Patterns and Concepts[J].Drexel Library Quarterly,1983(19):5-20.

[6] WILSON TD.On user studies and information needs[J].Journal of Documentation,1981(1):3-15.

[7] WILSON TD.Models in information behaviour research[J].Journal of Docuoenration,1999(3):249-270.

[8] WILSON TD.Recent trends in user studies:Action research and qualitative methods[J].Information Research,2000(3):211-218.

[9] TAYLOR R.Question-negotiation and information seeking in libraries[J].College&Research Libraries,1968(29):178-194.

[10] CHI E H,PIROLLI P,CHEN K,et al.Using Information Scent to Model User Information Needs and Actions and the Web[C].Proceeding of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.New York:ACM Press,2001:490-497.

[11] INGWERSON P,JARVELIN K.转折——在情境中集成信息查寻与检索[M].北京:科学技术文献出版社,2007:15-17.

[12] WILSON TD.Exploring models of information behavior:The ‘uncertainty’project[J].Information Processing and Management,1999(6):839-849.

[13] 王知津,韩正彪.信息行为集成化研究框架初探[J].中国图书馆学报,2012(1):87-95.

[14] 宋彩萍,霍国庆.信息组织论纲[J].中国图书馆学报,1997(1):20-37.

[15] WILSON TD.Human Information Behavior[J].Informing Science,2000(2):49-55.