谱民族新韵 抒中华情怀

13年第二届“华乐论坛”暨改革开放三十年来民族管弦乐(协奏曲)经典作品评选中,我的《第一二胡狂想曲》(以下简称《一狂》)承蒙评委会的厚爱而入选,深感荣幸。这既是对我多年来创作上所坚持的方向的肯定,又是极大的鞭策。同时,在此论坛上,除了能饱享来自各方的前辈及同行们精彩作品的音响盛宴,领略他们的非凡灵感及闪光智慧,还能得到许多理论及批评大家的指教与点评并与业内同行交流,机会实在难得。现将《一狂》创作经过与体会作一简要的回顾,期待各位专家的批评与指教。

回顾之一——创作背景

《一狂》完稿于1988年5月。当年正处于改革开放10周年,各种思潮活跃,各种技法涌入,音乐创作出现了空前活跃的气氛。年轻的“新潮派”作曲家群体的出现,如一石激起千层浪,在音乐界引起了极大的反响与波澜。刹时间,呈现出一派传统与现代的对峙,保守与开放的抗衡局面,何去何从,众说纷纭。

当年我在南京艺术学院音乐系作曲教研室任讲师。从1971年考入无锡艺校学习长号、大提琴演奏步入音乐之门起到《一狂》的创作已有17年时间。这期间,我经历了学习——实践——再学习——再实践的反复,完成了由学员、演奏员、创作员到教师的角色转换。这是人生观形成的最重要时期,尤其是经历了“文革”与改革开放两个时代的历练之后。这十几年的反复学习与实践为我打下了较为坚实的专业基础,并谱写了大量各种体裁的音乐作品。特别重要的是在“上音”的学习期间,除了较系统地将作曲“四大件”再回炉之外,还广泛地涉猎和接触了各种现代作曲技法,这为创作《一狂》提供了专业基础的条件。

《一狂》的首演者是二胡演奏家邓建栋。当年他是南艺本科三年级二胡专业学生,各门功课优秀,专业技术全面,已在全国比赛中崭露头角,是极具潜力的青年演奏人才。当他1987年底因独奏音乐会所需来约我为他创作一首二胡新作时,我欣赏他的才华,答应并决定试一试。

回顾之二——创作准备

《一狂》是我写的第一首民乐作品。之前由于是西洋演奏专业出身,加之以往与民乐打交道并不多,故开始对二胡仍觉得是较陌生的对象(尽管也为民乐队配器过),亦感到茫然及无从下手。如何进行?先从熟悉对象着手。

(一)浏览:先广泛浏览与分析二胡作品,从刘天华起到当代的二胡作品几乎统览了一遍,从体裁题材、旋律语言、展开手法及作品结构等各方面重点分析,并着重研读了刘天华与刘文金的二胡作品,认识并大致了解了他们在各自的历史阶段对二胡所做的开拓性贡献。之后发现大部分二胡作品有如下现象:1.曲目中鲜有无标题的作品;2.题材方面大都写实,具有明确的内容,表现重大题材与中国气派的作品不多;3.除少数作品(如《长城随想》等)之外大都结构规模简单,ABA、“快慢快”的三部曲式为主;4.演奏技术的开发仍显得不足;5.当代专业作曲家介入者甚少,旋律语言大都在传统范围内,技法相对保守。根据以上几点,我决定“跳出二胡看二胡”,采取比较研究的方法,又浏览和分析了部分西洋弦乐经典作品和其他独奏作品。

(二)酝酿:经过上述浏览与比较分析之后,我想是否应该从这几方面去着手或努力:1.语言能否新一点;2.手法能否多一些;3.技巧能否再难一点;4.结构能否自由一些;5.立意能否高一点;6.气派能否再大一些?经过一番思考之后,我把目光瞄在了源于19世纪初的西方狂想曲体裁,在我看来,狂想曲至少有如下几点契合我的想法:1.富有本民族特色且具有史诗性的特点;2.材料来自于民间曲调及素材;3.结构段落及速度自由多变;4.独奏乐器大都具有艰难技巧及炫技性写法;5.乐曲的情感发挥奔放而炽热。同时,我还注意到了我们有些传统乐曲(如《十面埋伏》)的表现方式及多段联缀的结构方法,以及大段戏曲唱腔(如京剧)中各种板式的组合及变化竟然与狂想曲有许多不谋而合之处!为此,我决定用西方狂想曲体裁与中国乐器“联姻”,作为我的第一首二胡作品的体裁形式,开始名为《狂想曲NO.1》,后定名为《第一二胡狂想曲》。

体裁决定之后,接下来是选材。用何素材?何风格?何主题?这是乐曲基础风格的关键所在。毋庸置疑,选用优秀而具有特色的民间音乐素材是唯一途径。中国的传统的民间音乐尤其是民歌浩如烟海,有取之不尽的素材与养料。如何选取,亦全凭作者对于民间音乐的掌握程度,如同木匠选木材,裁缝选布料一样,一定是挑选自己熟悉的或喜欢的质地和色彩来加工。我自幼生长在江南,对江南地区的民歌及民间音乐自然较为熟悉,按理应选取自己最熟悉的音调来加工。然而,我觉得江南民歌的柔美、委婉以及缠绵和“弯弯绕”式的旋律叙述方法不足以用来表现我所想表达的具有大气派的中国风格及情感韵味,于是我选用了十分喜爱的云贵地区的民歌素材作为《一狂》的原始素材与风格基调。其中,核心的材料是贵州苗族民歌《飞歌》,早年听过的小提琴独奏《苗岭的早晨》、钢琴协奏曲《山林》等素材均是取自于该民歌,给我留下了很深的印象。

回顾之三——创作手段

二胡是一件旋律性的乐器。毫无疑问,要想写好二胡,旋律是主要的课题。问题在于你所写的旋律与民间音乐素材是一个什么样的关系?如何做到既保持浓郁的民间韵味又能突显出原创的成分?如何做到既是原创但又有新意?具有特点的优秀民间音乐往往已广为熟知并人人可用,又如何能做到你本人与他人用法的不同?这其实就是一个继承与创造,共性与个性的关系问题。首先,我认为将民间音乐素材拿来即用或稍加改变是不可取的,这是“拷贝”式的做法;或者即便是你能较熟练操控某一民间风格,虽属“原创”但风味依旧仍然是属于“换汤不换药”的做法,也非我所愿。我觉得必须在原来素材的基础之上进行“提炼”、“加工”和“化合”。以下将简要地叙述《一狂》的主要写作方法:

谱例1 主题材料之一

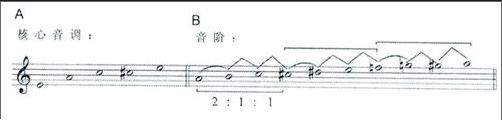

谱例1是苗族民歌《飞歌》的旋律谱,旋律悠扬动听,极富民族特色,其中最具色彩的是bB音,此音两次出现在重要的部位,使旋律具有宫、羽的交替色彩并赋予了旋律色彩性的动力。其实,该民歌主要是由G、B、D三个音的骨架组成,这与云贵地区的许多其他民歌(如《阿细跳月》)的骨架及旋法相似,也体现出区域性民歌的某些共同特征。这也是我为何选用这首民歌的原因。我将这三个音与色彩音bB组合,设计了一个核心音调(见谱例2),与原民歌音列基本相同(少E音)。然而,若仅以此音调来进行展开,即便是用再多的转调手法,仍然会是原民歌的味道,顶多是复杂化而已。我认为必须在此基础上想法进行扩充与延伸,才能摆脱原民歌的“原味”而呈现出一种“似而非似”的风格与韵味。为此,经过反复斟酌与排列,在此基础上又设计了一个人工九声音阶,将核心音调“植入”其中。endprint

谱例2

谱例2是一个模式化的人工九声音阶,由三个结构相同的四音列叠加而成,结构正好与梅西安的人工第三调式相同。需要说明的是,此音阶非彼音阶,结构相同但构思及用法不同,就像中国雅乐七声宫调式与中古利底亚调式结构相同但不能混为一谈一样。该音阶具有较大的包容量,除了将“本调”(A宫)的核心音调纳入其中,另外还衍生出原形的其他四种不同的“调”高。然而,这并非是传统的转调,而是我认为的一种可称之为“泛调”的色彩。

谱例3

通过谱例3可以看出,核心音调分别可在A宫、C宫、E宫、F宫、井C宫等不同的音位上出现,通过“分离”或“融合”的手段可使旋律可产生出一种在本调内自由驰骋和游移的“泛调”感,又可使旋律的走向不“失控”,仍保有原素材的韵味于其中。有趣的是,将上例不同音高的核心音调由低到高(F宫音位的除外)进行排列,其互相之间的“调”关系恰好又是核心音调的音程关系!由此可见该音阶已包含了内在的结构力!

(二)主题材料之二

材料之二是为曲中对比主题所设计的。其素材来源于我对云南傣族民歌风格的记忆:旋律多为羽调色彩;旋律进行常在羽和弦内迂回;速度平缓,多为中、慢板;旋律上下起伏时常有羽、宫色彩交替,偶有旋宫出现等。根据此印象,我设计了一个以羽和弦为轴心的上下自然音三度高叠的纵音列(见谱例4)。

谱例4

谱例4中A是C调,B和C分别是D调和bB调,是该音列展开之后的调性变化。此音列虽未选用任何现成的民歌素材,但因“抽取”了傣族民歌的典型旋法,设计中融入了现代作曲理念,采用多层与高叠(和声),有旋律而无音阶的手法,在原始的基础上进行了纵横拓展与扩张,故听来旋律仍保持了原有民歌的纯真与优美的特点,又具有了现代情感与韵味。较之主题第一材料相比前者色彩斑斓,后者色彩单纯,为乐曲的总体布局及对比和展开起到了重要的“调色”作用。

(三)主题设计

上述第一和第二材料的设计已为全曲的主题产生及展开奠定了良好的基础。其实,在设计人工九声音阶之前所产生的“核心音调”已具备了主题的意义,或者可说是“核心主题”。我在具体写作各个不同段落的旋律主题时,既不想完全采用西洋传统作曲技法中的固定主题段落的重复与变奏的方法,更不想用“主导动机”式的主题展开及贯穿方法,总觉得与我们传统的民族音乐的“语法”有距离。事实上,通过多年来对民族民间音乐的学习、积累及粗浅了解之后发现,我们的音乐语言有非常独特而极其多样的叙述和展开方式,只是未能得到系统的挖掘与运用。在许多传统乐曲中,很少有同一主题原形重复或再现的;西洋式的旋律严格模进几乎未见踪迹;我们的变奏方法与西洋装饰性变奏本质不同;旋律的贯穿常常是“散型”的而非动机式或固定的等等。经过一番努力与思索之后,我用核心音调作为“散型主题”写出了一系列不同板式与速度、不同形象与表情的主题段落,用节奏重组的方法将核心音调“镶入”、贯穿其中,无任何主题的原形重复,既避免了多段落之间可能引起的结构松散的状况,又获得了具有内在逻辑与统一的多层面的旋律变化。谱例5是核心音调在各主题中运用的一览表。

谱例5

(四)和声与伴奏

《一狂》的首稿是二胡与钢琴的形式,之后根据需要又陆续编配了管弦乐队、民族管弦乐队等不同的版本。在写钢琴声部时,除了和声之外,织体是很重要的一环,因事先考虑到以后会写乐队版,故写作时需尽可能兼顾两头,既要钢琴化,又必须考虑到乐队的音响与色彩效果。《一狂》的和声材料分别来自于主题材料一和二。仍以大、小三和弦的结构框架为主。这与原始材料中旋律进行的骨干音是吻合的。根据“横生纵,纵生横”的原理,主要和弦即是核心音调的综合。

谱例6

谱例6和弦按传统的观念可认为是一个附加小三度音(或增二度)的大三和弦,根据此和弦的产生与人工音阶的关系及运用来看,可理解为“宫羽综合”和弦,是曲中的主导和弦。但该和弦结构并不复杂,如反复出现仍会觉得单一。故我在具体运用时大致采取了如下处理方法:1.同主宫、羽和弦并置运用(色彩交替);2.同主宫、羽和弦复合运用(色彩分层);3.纵向扩展(七、九、十一和弦);4.再增加其他附加音(加强紧张度),以及上述几点的混合运用等。总之,在纵向结构方面原则上不使用纯粹的三和弦,分解时更是如此。主题材料之二的和弦产生非常简单,完全是出自谱例4的纵音列,运用时以复合的自然大、小三和弦为主。

至于和声横向进行的关系方面,由于人工九声音阶提供了较大的空间,每个音级上均可产生和弦,“自然和弦”(无临时变化音)与“变和弦”互相交融,已很难分出主次或明显的功能关系(终止式例外),故在运用时反而无拘无束、自由挥洒,亦可完全凭感觉来写。按传统自然调式的观念来理解,凡是在调式音级上所构成的任何和弦应为自然和弦,含有变音的和弦是调扩张的结果(离调或转调)。而在《一狂》中不少看似“变和弦”的实为在人工九声音阶的本调式“自然音级”上产生,故因理解为本调自然和弦而非离调或转调。如要下定义,可否称之为“同主泛调色彩关系”?

限于篇幅,有关调性转换及结构布局等方面的问题就不再一一赘述。

回想之一

创作离不开技法。作曲家应尽量地掌握和拥有各种技法,才可能有选择地去“加工”或“生产”各种“产品”。就作曲技法而言,我认为可以分为两个层面,一是“公用”技法,二是“个人”技法。“公用”技法在前,“个人”技法在后。“公用”技法是“法则”、“程序”,或是“颜料”、“工具”,即从古典时期至而20世纪以来的各种现代技法均是;“个人”技法则是“得法”、“编程”及“调色”和使用,关键在于自己掌握多少,用得如何。简而言之,没有不可用的技法,只有用好或用差的技法。然而,作曲家因个人兴趣爱好及审美观点的不同,加之时代环境的影响,总是各有所长,各有其短,是无法做到“全面开花”的。正如齐白石擅长画虾而栩栩如生、徐悲鸿善于画马而呼之欲出一样,若能在某方面做到极致,恐穷其毕生的精力也。

如今音乐院校的作曲教学中所授技法均为西方的且以现代技法为主。“老”的技法已不再上台面,“新”的技法则成“家常便饭”。近年来,每当我去听或评审学生们的作品时得出的印象便是如此。可是当“新”的东西扎堆时,时间一长我们还会有多少新鲜感?新技法固然十分重要,然而多少年来我们院校忽视了一门重要的技法——中国旋律学。尤其是对中国音乐以线性思维、旋律为主的表达方式来看,显得格外重要。这不能不说是一种缺失。中国传统音乐博大精深,旋律技法暗藏其中,若我们不加挖掘,系统整理并用于教学之中,中国传统音乐的旋律之美还能延续吗?民族音乐又如何继承与弘扬?

回想之二

《一狂》于1988年6月由邓建栋于南艺演奏厅首演之后,当年即在全国第六届音乐作品评奖中获二等奖(一等奖空缺),之后不多久便传遍海内外。回想起来其成功的个人因素约有如下几点:1.经过17年的历练使人生观相对成熟;2.乐于接受并消化新事物;3.做事专注执着不随波逐流;4.喜爱传统民歌并有一定的积累;5.不喜欢无病呻吟、自我宣泄式的表现方法;6.“笨鸟先飞”——总认为自己还不够聪明故常常花数倍于别人的时间来学习、写作,从未间断。至于外在的原因也许是“无心插柳柳成荫”?亦或许是做了一道“老少咸宜的风味小菜”?无非再就是“在一个合适的时间为一个合适的人写了一首合适的曲子并得到了合适的效果”而已。总之,任何事情的结果总有其必然与偶然的两方面,在创作上耕之无获者大有人在,而我是属于幸运的。

岁月蹉跎,光阴似箭。《一狂》产生至今已有25年。或许是因为《一狂》的偶尔成功,使我的专业创作主要投向于民族器乐范围,之后陆续又写出了第二、第三、第四二胡狂想曲以及古筝系列作品和其他各类重合奏作品。其中不少作品获得了各种奖项并得以流传与运用。这让我更坚定了一个信念,即作为一名中国的作曲家理应写好中国的民族器乐作品,要写好中国的民族器乐作品必须要用中国的语言方式符合并引领大众的审美习惯。让我们一起再努力,共同谱写出新的中国好声音!

王建民 上海音乐学院民乐系主任、教授

(责任编辑 张萌)endprint