自控静脉镇痛对肿瘤患者全麻苏醒期呼吸循环功能恢复的影响

黄玲 张爱桂 张丽凤 蒙丽英 黎阳 黄冰 潘灵辉

作者单位:530021 南宁 广西医科大学附属肿瘤医院重症医学科

护理研讨

自控静脉镇痛对肿瘤患者全麻苏醒期呼吸循环功能恢复的影响

黄玲 张爱桂 张丽凤 蒙丽英 黎阳 黄冰 潘灵辉

作者单位:530021 南宁 广西医科大学附属肿瘤医院重症医学科

目的 探讨不同时间实施自控静脉镇痛(patient controlled intravenous analgesia,PCIA)对肿瘤患者全麻苏醒期呼吸循环功能恢复的影响。方法 选取腹部肿瘤择期手术实施全麻患者160例,随机分为观察组和对照组,每组80例。观察组患者手术结束转入术后恢复室时即行PCIA,对照组患者待清醒且拔除气管导管后行PCIA。监测两组患者转入术后恢复室时(T0)、拔管时(T1)、拔管后5 min(T2)、拔管后10 min(T3)及拔管后60 min(T4)的平均动脉压(MAP)、心率(HR)的变化;监测患者拔管前和拔管后60 min的动脉血氧分压(PaO2)和二氧化碳分压(PaCO2)水平;记录患者拔管时间、拔管时躁动评分,观察有无苏醒延迟、拔管后嗜睡和呼吸抑制现象。结果 观察组患者MAP和HR波动较为平稳;T1时点MAP和HR均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P均<0.05);两组患者T0、T2、T3、T4时点的MAP和HR比较差异均无统计学意义(P均>0.05);拔管时躁动评分观察组低于对照组(P<0.05),两组患者拔管时间、拔管前5 min和拔管后60 min的PaO2和PaCO2比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。结论 肿瘤患者手术结束开始实施PCIA可有效抑制气管拔管引起的心率加快和血压升高,减少拔管时躁动发生,且呼吸功能恢复及拔管时间均未受影响,提高了患者的复苏质量。

肿瘤;自控静脉镇痛;全麻苏醒期;呼吸循环功能

麻醉苏醒期是患者从麻醉状态逐渐恢复至正常生理状态的过程,由于麻醉减浅、切口疼痛、吸痰、拔管等刺激,患者常出现躁动不安、血压升高及心率加快等[1]。自控静脉镇痛(patient controlled intravenous analgesia,PCIA)被认为是阿片类镇痛剂的最佳给药方式,操作简便,只需将自控镇痛泵通过三通开关与静脉通路相连,镇痛药物即按设定速率进入体内,可将药代动力学及药效动力学之间的差异降至最小[2]。但此种给药方式是全身性给药,药量不足可导致镇痛效果不佳,药物过量可增加呼吸抑制等不良反应。此外,复苏期的麻醉药物和肌松药物的残余作用可影响患者呼吸功能恢复,用麻醉性镇痛药物行PCIA可加重其症状,进而导致术后呼吸功能恢复延迟,甚至可能发生严重呼吸抑制[3,4]。PCIA治疗虽然已在临床上广泛应用,但对其应用时机尚未有明确规定,恰到好处地实施镇痛治疗并减少其并发症,保证苏醒期患者舒适、安全成为该领域学者研究的重点。本研究对160例肿瘤患者在不同时间行阿片类药物配伍非甾体类抗炎镇痛药的PCIA治疗,观察其对患者全麻术后苏醒期呼吸循环功能恢复的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择2014年3~9月我院160例腹部肿瘤择期手术患者,年龄18~60岁,平均(42±18)岁,男66例,女94例;ASA(American Society of Anesthesiologists)玉级或Ⅱ级,心肺功能正常。其中胃癌切除术38例,肝脏、胰腺肿物切除20例,结直肠癌手术57例,卵巢、子宫肿瘤手术45例,随机分为观察组和对照组各80例,两组患者性别、年龄、手术种类、手术时间的差异均无统计学意义(P均>0.05)。排除标准:腹部肿瘤伴消化性溃疡、胃炎、肾功能不全及有出血倾向者。

1.2 方法

1.2.1 麻醉方法 麻醉前用药:肌肉注射安定10 mg,阿托品0.5 mg;麻醉诱导依次静注咪唑安定0.1 mg/kg,丙泊酚1.5 mg/kg,芬太尼3 μg/kg,顺式阿曲库铵0.2 mg/kg。口腔明视下气管内插管,麻醉维持以持续静注丙泊酚4.8~7.2 mg/(kg·h)、芬太尼1~2 μg/(kg·h)维持镇静、镇痛,顺式阿曲库铵60~120 μg/(kg·h)维持肌肉松弛,手术准备结束缝合皮肤时停止药物泵入。

1.2.2 PCIA方法 全麻手术结束后患者携带气管导管转入术后恢复室,观察组入室后静脉推注氟比洛芬酯50 mg即开始实施PCIA;对照组待患者清醒且拔除气管导管后静脉推注氟比洛芬酯,继之开始实施PCIA;两组患者PCIA的药物配方均为氟比洛芬酯100 mg+芬太尼0.4 ug/(kg·h)。

1.3 监测指标

⑴平均动脉压(MAP)、心率(HR):记录两组患者转入术后恢复室时(T0)、拔管时(T1)、拔管后5 min(T2)、拔管后10 min(T3)及拔管后60 min(T4)的MAP、HR的变化。⑵动脉血氧分压(PaO2)和二氧化碳分压(PaCO2):两组患者拔管前和拔管后60 min分别做动脉血气分析(抽血前停止吸氧5 min),记录两组拔管时间,观察拔管时患者有无躁动、苏醒延迟、拔管后嗜睡和呼吸抑制现象。患者拔管时的躁动评分:0分为安静、合作;1分为轻度烦躁,吸痰刺激时肢体躁动,间断呻吟;2分为无刺激时也有躁动,持续呻吟,需固定上肢;3分为剧烈挣扎及喊叫,需外力按压四肢。躁动评分为0~1分即认为躁动评分满意。麻醉苏醒延迟指全身麻醉后超过2 h意识仍未恢复[4]。全麻术后呼吸抑制指给氧情况下出现血氧饱和度降低(<90%),呼吸频率≤8次/min。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件对数据进行分析。计量资料采用均数±标准差(χ±s)表示,两组间的比较采用独立样本t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者各时点MAP和HR变化的比较

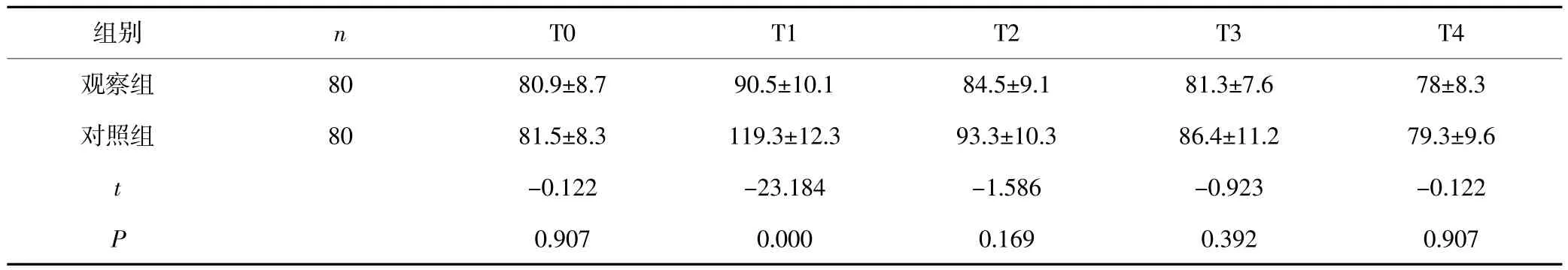

观察组和对照组患者T1时点MAP、HR比较差异均有统计学意义(P均<0.05),显示对照组患者MAP、HR均明显高于观察组:两组患者T0、T2、T3、T4时点MAP和HR比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。见表1和表2。

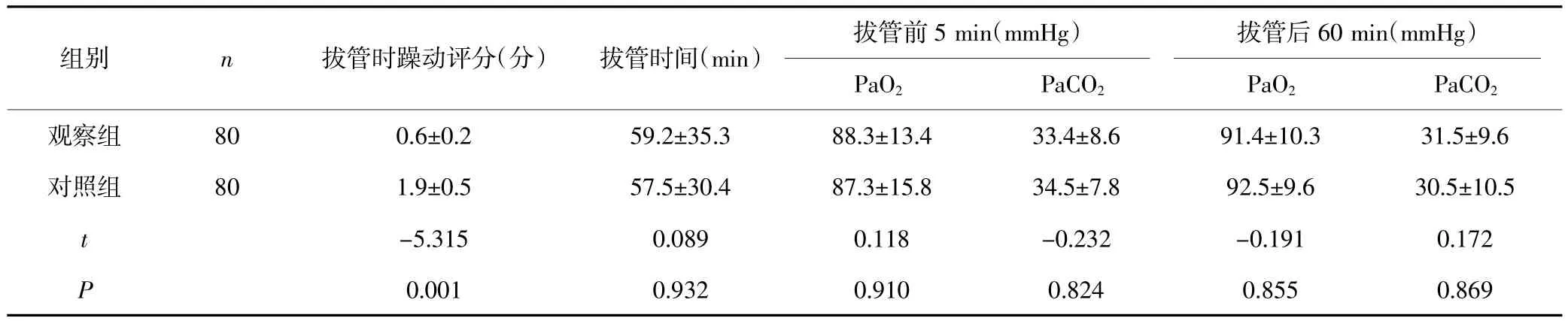

2.2 两组患者拔管时躁动评分、拔管时间及拔管前后PaO2和PaCO2的比较

与对照组比,观察组患者拔管时躁动评分明显降低(P<0.05),拔管时间稍有延长,但差异无统计学意义(P>0.05)。两组拔管前和拔管后60 min的PaO2和PaCO2比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。见表3。

表1 两组患者各时点MAP变化的比较(s,mmHg)

表1 两组患者各时点MAP变化的比较(s,mmHg)

组别 n T0 T1 T2 T3 T4观察组 80 85.9±12.3 89.8±12.8 82.4±13.2 80.2±9.3 76.0±11.1对照组 80 86.3±10.3 106.2±13.7 90.1±12.2 85.2±10.3 88.9±10.6 t -0.061 -3.586 -1.049 -1.962 -0.463 P 0.953 0.012 0.335 0.102 0.660

表2 两组患者各时点HR变化的比较(s,次/分)

表2 两组患者各时点HR变化的比较(s,次/分)

组别 n T0 T1 T2 T3 T4观察组 80 80.9±8.7 90.5±10.1 84.5±9.1 81.3±7.6 78±8.3对照组 80 81.5±8.3 119.3±12.3 93.3±10.3 86.4±11.2 79.3±9.6 t -0.122 -23.184 -1.586 -0.923 -0.122 P 0.907 0.000 0.169 0.392 0.907

表3 两组患者术后躁动评分、拔管时间及拔管前后PaO2和PaCO2的比较(s)

表3 两组患者术后躁动评分、拔管时间及拔管前后PaO2和PaCO2的比较(s)

拔管前5 min(mmHg) 拔管后60 min(mmHg)组别 n 拔管时躁动评分(分) 拔管时间(min)PaO2PaCO2PaO2PaCO2观察组 80 0.6±0.2 59.2±35.3 88.3±13.4 33.4±8.6 91.4±10.3 31.5±9.6对照组 80 1.9±0.5 57.5±30.4 87.3±15.8 34.5±7.8 92.5±9.6 30.5±10.5 t -5.315 0.089 0.118 -0.232 -0.191 0.172 P 0.001 0.932 0.910 0.824 0.855 0.869

3 讨论

术后疼痛是影响患者术后呼吸循环功能的重要原因,可直接影响术后康复。为获得更好的镇痛效果,联合应用不同作用机制的镇痛药物及不同的镇痛方法、不同的给药时间进行术后疼痛治疗的多模式及超前镇痛模式的研究备受关注[5]。笔者前期研究发现有效的术后镇痛治疗能抑制交感神经的兴奋,降低儿茶酚胺的血药浓度,防止心肌的高代谢状态[6]。氟比洛芬酯是一种脂微球非甾体类抗炎药(NSAIDs),经过微球的包裹使其具有靶向性,可聚集在手术切口和炎性部位,达到抗炎及镇痛作用。有报道氟比洛芬酯与阿片类药物联合用于术后镇痛可明显减少阿片类药物的用量,降低其不良反应[7,8]。本研究选择手术结束时注射负荷剂量的氟比洛芬酯50 mg,并实施以氟比洛芬酯和阿片类药物芬太尼配伍的PCIA,其30 min镇痛效果明显,1 h达到最佳镇痛效果,可使麻醉镇痛药物消退和术后镇痛药起效达到无缝连接,保持无痛序贯状态,与安小虎等[9]和莫坚等[10]的报道一致。而患者清醒拔管后开始实施PCIA的镇痛效果衔接较差[11],MAP和HR波动较为显著,即使最后达到了止痛目的,但患者被迫承受疼痛时间延长,降低了复苏质量。

有学者建议在术后恢复室进行PCIA镇痛治疗,且在转入恢复室时立即执行[7,8]。因为患者经历苏醒、拔管以及生命征平稳转回病房这一时期,有较为充分的时间进行镇痛治疗效果和镇痛、镇静程度评估;再者如果PCIA治疗背景下患者依然能自然清醒达到气管插管拔管指征,则可基本排除镇痛药物过量所致的呼吸抑制;如因药量相对过量而导致苏醒延迟,在接受机械通气时也无须担心呼吸抑制,适当减少药量或关闭镇痛泵即可解决。本研究中,拔管时患者躁动评分对照组明显高于观察组(P<0.05),提示在患者清醒拔管后开始实施PCIA,由于未做好镇痛衔接,致使患者不舒适感明显,不良刺激较多,拔管时更可能发生躁动。本研究两组患者的拔管时间、拔管前5 min和拔管后60 min的PaO2和PaCO2比较差异均无统计学意义(P均>0.05),提示手术结束后即开始实施PCIA并不影响患者呼吸功能的恢复,亦不延长拔管时间,有利于苏醒期患者的安全和舒适。本研究无一例苏醒延迟和呼吸抑制发生,可能与选择病例均为青壮年及心肺功能均正常有关,而PCIA对婴幼儿及老年人苏醒延迟和呼吸抑制发生率有待进一步观察和研究。

综上所述,肿瘤患者全麻手术后立即开始实施PCIA可有效抑制气管插管引起的血流动力学剧烈变化,对呼吸功能恢复和拔管时间无明显影响,提高了患者的复苏质量,保证了围手术期患者舒适和安全。

[1] 于向鸿,黄盛,肖剑鹏.不同剂量地佐辛减轻全麻拔管期心血管反应的比较[J].临床麻醉学杂志,2013,29(3):251-253.

[2] 黎阳,钱卫,杜学柯,等.布托啡诺在盆腹腔恶性肿瘤术后病人自控静脉镇痛中的应用[J].中国癌症防治杂志,2014,6(3):257-260.

[3] Smith LH.Opioid safety:is your patient at risk for respiratory depression?[J].Clin J Oncol Nurs,2007,11(2):293-296.

[4] Dahan A,Aarts L,Smith TW.Incidence,reversal,and prevention of opioid-induced respiratory depression[J].Anesthesiology,2010,112(1):226-238.

[5] 胡永明,马正良.预先静脉注射帕瑞昔布钠对术后芬太尼患者自控静脉镇痛的影响[J].江苏医药,2010,36(6):659-661.

[6] 黄玲,张爱桂,蒙丽英,等.不同给药方法在开胸术后镇痛中的应用[J].中华现代护理杂志,2013,19(18):2183-2186.

[7] 柳娟,赵丽丹,张晴,等.氟比洛芬酯复合舒芬太尼用于老年患者术后镇痛的效果[J].临床麻醉学杂志,2011,27(4):317-319.

[8] Ettrich U,Seifert J,Scharnagel R,et a1.A multimodal and multidisciplinary postoperative pain management concept[J].Orthopade,2007,36(544):546-551.

[9]安小虎,徐韬,余大松.氟比洛芬酯不同给药时机对妇科腹腔镜术后镇痛效果的影响[J].上海医学,2013,36(12):1006-1008.

[10]莫坚,刘欣,顾晓霞,等.氟比洛芬酯对胸腔镜手术患者全麻苏醒期机体应激反应的影响[J].四川医学,2014,35(6):658-660.

[11]Shirzad H,Shahrrani M,Rafieian-Kopaei M.Comparison of morphine and tramadol effects on phagocytic activity of mice peritoneal phagocytes in vivo[J].Int Immunopharmacol,2009,9(7-8):968-970.

[2014-10-21收稿][2014-12-06修回][编辑 罗惠予]

473.73

A

1674-5671(2014)04-03

10.3969/j.issn.1674-5671.2014.04.19