肩水金关汉简的赵地戍卒①

黎明钊(香港中文大学 历史系,香港特别行政区 新界 沙田)

赵文化研究

肩水金关汉简的赵地戍卒①

黎明钊

(香港中文大学 历史系,香港特别行政区 新界 沙田)

汉代每郡每年派出戍卒屯戍边区,这是徭役制度的一部分。文献记载戍卒屯戍的资料并不详尽,出土的汉代居延及肩水地区的简牍,特别是戍卒名籍的简牍,给予研究汉代戍卒新的空间,当中戍卒的籍贯和征发情况,引起颇多学者留意。陈直先生统计居延戍卒人数,籍贯汝南和南阳的百姓最多,另外,宣帝神爵年间戍卒出守敦煌郡、酒泉郡的戍卒,除来自南阳、河东、颍川等大郡外,还有赵地的赵国和魏郡。汉代赵地,例如赵国、魏郡及邻近的巨鹿等郡国,他们的编户民一样履行戍守边区的义务,现在考察所得,这些郡国有相当数量的戍边戍卒在河西地区。近年出版的三卷《肩水金关汉简》共收录6741枚出土于汉代张掖郡肩水都尉府下辖肩水金关的汉简,约占1973年金关出土简牍的58%,其中包括不少戍卒名籍、出入记录,提供讨论西汉边区戍卒来源、屯戍制度等的新材料。尝试透过分析肩水金关汉简中的赵国戍卒简牍,考察该地戍卒派遣边区的情况,并兼论同乡同区遣派一地,是否有乡里情结等问题。

肩水金关;赵国戍卒;汉简

一、引言

汉代戍卒屯戍边区是边区防守的常规政策,同时也是作为编户民履行徭役的一部分。存世文献记载戍卒屯戍的资料并不详尽,出土的汉代居延及肩水地区的简牍,特别是戍卒名籍的简册遗文,给予研究汉代戍卒新的空间,当中戍卒的籍贯和征发情况,引起颇多学者留意。陈直先生曾统计居延戍卒人数,发现以汝南和南阳籍贯的百姓居多,另外,悬泉汉简记载,宣帝神爵年间出守敦煌郡、酒泉郡的戍卒,除来自南阳、河东、颍川等大郡外,还有赵地的赵国和魏郡。汉人概念中的赵地大致包括赵国、魏郡及邻近的巨鹿等郡国此证明他们的编户民一样须履行戍守边区的义务。现在考察所得,这些郡国有相当数量的戍边戍卒在河西地区服役,如宣帝甘露二年的一份状辞记:“戍卒赵国柏人希里马安汉等五百六十四人,戍诣张掖,署肩水部”。笔者推测这564名的戍卒是同一次调遣,同时戍卒是以郡国为单位,征发后统一前来边区,西汉平帝时赵国有四县,户数逾八万四千,口数接近 35万,四县共出五百多名戍卒前来张掖戍守,为数不少。印象所得,赵国的戍卒多派肩水都尉府防地,而魏郡士卒多驻在居延都尉府,究竟是否如此,近年出版的三卷《肩水金关汉简》共收录 6741枚出土于汉代张掖郡肩水都尉府下辖肩水金关的汉简,约占1973年金关出土简牍的58%,其中包括不少戍卒名籍、出入记录,为重新讨论西汉边区戍卒来源、屯戍制度提供了大量前所未见的材料。本文将尝试透过分析肩水金关汉简中的赵国戍卒简牍,考察该地戍卒派遣边区的情况,并兼论同乡同区遣派一地,是否有乡里情意结等问题。

二、赵地民风

赵地大致指春秋末年,韩、赵、魏三氏族瓜分晋室后所占领的地区,《汉书·地理志》讨论列国分野,汉人认识赵地涵盖:

赵地,昴、毕之分野。赵分晋,得赵国。北有信都、真定、常山、中山,又得涿郡之高阳、鄚、州乡;东有广平、巨鹿、清河、河间,又得渤海郡之东平舒、中邑、文安、束州、成平、章武,河以北也;南至浮水、繁阳、内黄、斥丘;西有太原、定襄、云中、五原、上党。上党,本韩之别郡也,远韩近赵,后卒降赵,皆赵分也。①[汉]班固;[唐]颜师古注:《汉书》,卷28下,《地理志》(北京:中华书局,1962年),第1655页。近日有邱靖嘉据《汉纪》指出,“昴、毕之分壄”一语夺一“胃”字,原文当作“胃、昴、毕”。邱氏并指出,《汉书·地埋志》所记十三国系统,乃“自春秋战国以来在人们头脑中长期形成的一种文化地域观念。”(参氏著:《十三国与十二州—释传统天文分野说之地理系统》,载《文史》,2014年第1期(总106辑),第7-12页。

其地主要包括冀州大部分、幽州的西南面,在黄河下游以北的地方,南面达到渤海的浮水、冀州的繁阳、内黄、斥丘,西面达到并州和朔方的太原、定襄、云中、五原、上党等郡,当中赵国的邯郸、易阳、柏人和襄国应是赵地的核心区域。王子今先生认为秦一统天下后,在赵国原地建立邯郸、恒山、巨鹿、太原、云中和上党诸郡。[1]60邯郸是赵国的都城,位于太行山以东的孟津邯郸道的南北交通要道,②据谭宗义考证,汉代存在孟津邯郸道,路线为自洛阳北渡孟津,经邺城、邯郸、襄国、柏人、元氏、石邑、真定北平范阳至蓟,参氏著:《汉代国内陆路交通考》(香港:新亚研究所,1967年),第106-120页。是河内郡与冀州、幽燕地区城镇的交通枢纽,《汉书·地理志》说:“邯郸北通燕、涿,南有郑、卫,漳、河之间一都会也。”[2]1656西汉太行山以东,由于大白渠的开凿,开通了绵曼水和斯洨水,连系了此区的两条主要河流,即漳水和滹沱水,③史念海认为开凿大白渠是为了沟通滹沱河和绵曼水转入汾水,使山东漕运至太原羊肠仓,但由于滹沱河有三百多个阻隘,漕运船经常溺没,东汉章帝时改行陆路,参氏著:《中国的运河》,第三章,《秦汉时期对于漕运网的整理》(西安:陕西人民出版社,1988年),第95-101页。使赵国与魏郡、广平国、巨鹿郡、常山郡和信都国形成一个运输网络。王莽时期在长安及全国五个主要都市建立的五均官,邯郸之名紧随洛阳之后,而与临淄、宛、成都并列,商业经济,颇为发达。然而赵国和中山一带土地贫瘠,人口众多,《汉书·地理志》说此地“地薄人众,犹有沙丘纣淫乱余民。丈夫相聚游戏,悲歌慷慨,起则椎剽掘冢,作奸巧,多弄物,为倡优。女子弹弦跕躧,游媚富贵,遍诸侯之后宫”,此间男子性格乖异、急躁,不事生产,经常相聚玩乐,愤怒或者激动就唱起慷慨激昂的悲歌,动辄杀人,掘人墓冢,作奸犯科,这种乖异、急躁民风,在邯郸通往燕、涿两地一带至为明显,班固谓此地区百姓:“土广俗杂,大率精急,高气势,轻为奸。”[2]1655用司马迁之言,此间百姓“民俗懁急”,《史记集解》徐广曰:“懁,急也。”意为急躁的意思。赵地附近地区包括北面的“锺、代、石、北,迫近胡寇,民俗懻忮,好气为奸,不事农商,自全晋时,已患其剽悍,而武灵王又益厉之。故冀州之部,盗贼常为它州剧”,赵地西北的“定襄、云中、五原,本戎狄地,颇有赵、齐、卫、楚之徙。其民鄙朴,少礼文,好射猎。雁门亦同俗……”[2]1656“锺、代”《史记·货殖列传》作“种、代”,《史记索隐》谓:“种、代在石邑之北也”。石邑在常山郡的上曲阳县,地理上接近边区胡寇,民风“懻忮”、“好气”、“剽悍”,自赵武灵王以来未了防备燕、东胡及楼烦,胡服骑射以教百姓,④诸祖耿撰:《战国策集注汇考》(南京:江苏古籍出版社,1985年),卷19,《武灵王平昼闲居》,第967页。有关赵武灵王胡服、骑射的改革,可参考沈长云、魏建震、白国红、张怀通 [等]著:《赵国史稿》(北京:中华书局,2000年),第七章,《赵武灵王的功烈——赵国的强盛》,第155-189页。使赵国军事力量骤然增强,成为战国时期,东方六国抗秦的先锋,廉颇、李牧等就是赵国出的名将。有学者研究冀州民俗,认为冀州之人,“其性格很(狠?)戾、坚毅、刚强、剽悍”,⑤参考萧旭:《“冀州”名义考》,见复旦大学出土文献与古文字研究中心网页,2014年8月21日,(http://www.gwz.fudan.edu.cn/SrcShow.asp?Src_ID=2317)。王子今亦认为赵地民俗风格剽悍、精急、高气势、少理文,参氏著:《秦汉区域文化研究》,第三章,《赵地社会文化的特色》,第61页。这种坚毅、刚强、剽悍以及善骑射的民俗性格,与冀州逼近边区胡寇,长期接触林胡、白狄、楼烦等戎狄,不无关系,如在一统国家正好利用作为守护边区的骁勇战士。

三、汉代兵役的问题

关于汉代的兵制,根据《汉书》卷二十四上《食货志》颜师古曰:“更卒,谓给郡县一月而更者也。正卒,谓给中都官者也。”[2]1137更卒是在郡县上服役,正卒服役于中都官,所谓中都官在汉代是指京师各个官署。⑥《汉书·昭帝纪》云:“比岁不登,民匮于食,流庸未尽还,往时令民共出马,其止勿出。诸给中都官者,且减之。”颜师古注:“中都官,京师诸官府。”(《汉书》,卷7,《昭帝纪》,第222页)更卒和正卒都各要服役一年。秦汉徭役和兵役制度,已登记“傅”籍者,均须有履行徭役和兵役的义务,①笔者曾经讨论“傅”籍这问题:男子达到应役年龄,就要办理“傅”的登记手续,表示成年,随时应役。但《史记·孝景本纪》谓:“男子二十而得傅。”《汉书·高帝纪》注引服虔曰:“傅音附。”孟康曰:“古者二十而傅,三年耕有一年储,故二十三而后役之。”如淳曰:“律,年二十三傅之畴官,各从其父畴学之,高不满六尺二寸以下为罢癃。《汉仪注》云民年二十三为正,一岁为卫士,一岁为材官骑士,习射御骑驰战陈。”师古曰:“傅,著也。言著名籍,给公家徭役也。” 孟康认为古者二十而傅,待家积储粮食,二十三岁才正式服役,如淳更认为高度不满六尺二寸称为“罢癃”,不适合服役,也就是不适合当正卒和做材官骑士,以上见拙文:《里耶秦简:户籍档案的探讨》,《中国史研究》,2009年第2期,第9页。有学者认为秦汉徭役、兵役的制度是以丁中制度为基础的,例如杨振红认为这些兵役和徭役的负担者称为“正”、“正卒”或“卒”。他们要履行徭役的义务,即每年服一个月的更的劳役;其次服一岁屯戍兵役(包括戍边、戍卫京师或戍卫郡县)和服一岁“徭”的力役。秦及汉初屯戍兵役及徭均是以每年一个月、傅籍期间完成一年的方式服役,高后五年始实行戍卒岁更之制。材官骑士是从正卒中选拔出来的职业军人,平时居家,战时征调,每年集中训练一个月,可以充抵“徭”。[3]332-348文献解释汉代徭役的资料,首先是服虔解释《汉书·吴王刘濞传》:“卒践更,辄与平贾”一语时说:“以当为更卒,出钱三百,谓之过更。自行为卒,谓之践更。吴王欲得民心,为卒者顾其庸,随时月与平贾也。”[2]1905服虔认为“过更”指雇人代任卒更,“践更”指自行为更卒。但三国时人如淳提出“更有三品”之说,他以为:

更有三品,有卒更,有践更,有过更。古者正卒无常人,皆当迭为之,一月一更,是谓卒更也。贫者欲得顾更钱者,次直者出钱顾之,月二千,是谓践更也。天下人皆直戍边三日,亦名为更,律所谓繇戍也。虽丞相子亦在戍边之调。不可人人自行三日戍,又行者当自戍三日,不可往便还,因便住一岁一更。诸不行者,出钱三百入官,官以给戍者,是谓过更也。律说,卒践更者,居也,居更县中五月乃更也。后从尉律,卒践更一月,休十一月也。食货志曰:‘月为更卒,已复为正,一岁屯戍,一岁力役,三十倍于古。’此汉初因秦法而行之也。后遂改易,有讁乃戍边一岁耳。逋,未出更钱者也。按照如淳所说,更有三品,有“卒更”,有“践更”,有“过更”。

(1)“卒更”谓一月一更;

(2)“践更”谓出钱代雇更卒;如淳此处提及“次直者出钱顾之”的“月二千”,与上句:“贫者欲得顾更钱者”的“贫者”相连,疑接受雇佣的“贫者”,月得二千钱,因为下文谓“诸不行者,出钱三百入官,官以给戍者”,所讲雇人代戍是三百钱,这笔钱是入于官,然后官府向受雇戍边的更卒发放雇更钱二千。笔者认为雇更钱是二千,乃据苏林解释《汉书·沟洫志》所讲“平贾”意思,他认为平贾指“以钱取人作卒,顾其时庸之平贾也。”如淳具体地引“律说”谓:“平贾一月,得钱二千”;②《汉书》,卷29,《沟洫志》,第1689-90页。关于汉代雇用价格,宋杰先生认为汉代雇佣价格因时因地而不同,汉政府征收更赋的数目,亦随市场佣价而调整,如淳引“律说”“平贾一月,得钱二千”可能指东汉是东汉雇佣价格(参氏著:《汉代雇佣价格辨析》,载《北京师院学报》,1988年第2期,第81-82页。

(3)“过更”谓戍边谓“繇戍”,不欲亲身执行一年一更的繇戍,可纳钱予官府,由官府给戍者,名为“过更”。

每年当更卒一个月,即是《食货志》颜师古说的“更卒,谓给郡县一月而更者也”的徭役。服虔和如淳的说法颇有矛盾,滨口重国接纳了服虔的说法,反对如淳对“践更”、“过更”的解释。滨口氏驳斥如淳汉代“更有三品”的说法,指“卒更”此用语是否存在,尚有疑问;“践更”乃更卒当番,而非更卒当番者出钱雇人代劳;“过更”应是如淳说的“践更”之意;“戍边”则前后汉皆定为一年,没有缩短。[4]400-403滨口重国之说为劳榦先生所承。劳氏同样认为汉代兵制和徭役制度应归在一类,他对汉代的兵制有如下的综述:

汉代兵制凡天下男子皆服役。自二十三起,至五十六免。其兵役之类别凡三,正卒,戍卒,更卒是也。正卒者,天下人皆当为正卒一岁,北边为骑士,内郡为材官,水处为楼船士,其服役之年,在郡由都尉率领,由太守都尉都试以进退之。一岁罢后,有急仍当征调也。戍卒者,天下人一生当为戍卒一岁。其在京师,屯戍官卫,宗庙,陵寝,则称卫士,其为诸侯王守宫卫者亦然,其在边境屯戍侯望者,则称戍卒。其不愿为更卒者,可雇人代戍,每月三百钱也。更卒者,服役于本县,凡人率岁一月,其不愿为更卒者,则岁以三百钱给官,官以给役者,是为过更。故《汉书·食货志》上,董仲舒对武帝云:“月为更卒,已复为正一岁,屯戍一岁,力役三十倍于古。”月为更卒者。言年必有一月为更卒也。正者正卒,言骑士材官之属,一生为之者一岁,其屯戍者又一岁也。[5]392-393;209-241

另外,关于践更和过更,滨口重国有清晰的论述,他认为当更卒是义务,“当番之际,亲自承担服役之义务”,就是所谓的“践更”,但对于没有亲自履行更卒义务的人,他们“出钱免更卒的当番”,就是所谓的“过更”。[4]389如淳的注也提及汉律说所有编户民需要履行䌛戍的义务,丞相之子也不能免,人们常常认为贫民才会亲自戍边,①雷海宗就认为贫民、流民、无赖是秦汉时代的主要兵力(参氏著:《中国文化与中国的兵》,香港:龙门书店,1968年,第4-44页);就其出身言,高敏于《农民阶级是戍边徭役的主要承担者》认为边戍徭役的人都是农民(收氏著:《云梦秦简初探》,郑州:河南人民出版社,1979年,第29-36页)。但司隶校尉盖宽饶之子尝步行边戍践更的历史记载,②很多学者把《汉书·盖宽饶传》:“宽饶为人刚直高节,志在奉公。家贫,奉钱月数千,半以给吏民为耳目言事者。身为司隶,子常步行自戍北边,公廉如此。”(《汉书》,卷77,《盖宽饶传》,第3246页)的“常”字解释为经常、常常、往往,如段玉裁就说此字引伸为经常之意(见段玉裁注:《说文解字注》,据经韵楼藏版影印,上海:上海古籍出版社,1981,第58页)。李富孙亦谓:“今俗以常为经常、寻常字”(李富孙:《说文辨字正俗》,嘉庆戊寅年校经斋藏版,卷六。笔者认为此“常”字,解释为“尝”更为正确。《汉语大字典》巾部谓:“常”通“尝”。副词,“曾经”的意思。王先谦集解《荀子·天论》时说“常作尝”(汉语大字典编辑委员会:《汉语大字典》三卷本,成都:四川辞书出版社,1995,第744页),按“常”、“尝”两字相通,《汉书·高帝纪》:“高祖常繇咸阳,纵观秦皇帝”(《汉书》卷1上《高帝纪》,第3页),王先谦《汉书补注》引刘攽谓:“常”作“尝”(参考上海师范大学古籍整理研究所整理:《汉书补注》,上海:上海古籍出版社,2008,第5-6页),自吕后五年:“令戍卒岁更”,这即是边戍为期一年,盖宽饶子“常”步行自戍北边,其实是说:盖宽饶家贫,奉钱月数千不足支持家中开支,无余钱交代更钱,其子曾经步行自至边戍践更,汉人一生戍边一次,“常”作“尝”更合理。就经常标举作为高官子弟也拥有的高尚品德,有卫国卫民的责任感的实例。不愿意践更的编户民,可以出钱三百,又官府以给戍者雇人代役,佣任费用大约是每月三百钱,[4]396,403居延汉简有颇多所属卒受庸名籍问题,可以反映没有履行戍边的戍卒雇佣他人代役的情况。[6]33-56

简言之,汉代的征兵制,已“傅”为正的编户男子,自二十三至五十六岁都要服兵役。兵役分三类别,一是正卒、二是戍卒、三是更卒。正卒在受训练后,随事应急,被征调至战地作战。汉代䌛戍边区的戍卒和在地方的更卒服役时间多长?如淳注《汉书》时说“天下人皆直戍边三日,亦名为更,律所谓䌛戍也。虽丞相子亦在戍边之调。不可人人自行三日戍,又行者当自戍三日,不可往便还,因便住一岁一更。诸不行者,出钱三百入官,官以给戍者,是谓过更也。”[2]230即说汉代戍边为期三日,至于地方郡县的更卒,如淳注说:“律说,卒践更者,居也,居更县中五月乃更也。后从尉律,卒践更一月,休十一月也”。[2]230即说曾经实行六个月就当更卒一个月,但其后据《尉律》改为,一年休十一月,践更一月。

关于汉代戍边为期的长短问题。如淳初说汉代戍边为期三日,但又说:“又行者当自戍三日,不可往便还,因便住一岁一更”,好像说戍卒往返困难,既抵边区便“一岁一更”,事实上明白记载汉代戍边三日之说,只在如淳的注出现。于豪亮先生质疑如淳之说,他引用文献及出土云梦、居延简牍,认为戍边三日可能是东汉时代的制度,他引董仲舒之说,秦代的适龄男子已经是一生戍边一年,而汉代高后五年明确规定戍卒戍边岁更,其后《汉书·晁错传》说:“令远方之卒守塞,一岁而更”,[2]2286进一步肯定戍边为期一年,武帝时期挞伐匈奴,兵源不足,戍边时限更不能减。及昭、宣以后,外徭戍卒减少,戍边期限改为半年,戍边三日可能是东汉时期的事。③于豪亮:《西汉适龄男子戍边三日说质疑》,收氏著《于豪亮学术文存》,北京:中华书局,1985年,第218-223页。于氏认为西汉戍卒不可能仅仅戍边三日之说,十分正确,高后明确规定“令戍卒岁更”,④《史记·汉兴以来将相名臣年表》记吕后五年:“令戍卒岁更”(第1124页),“岁更”应该指戍卒每年更换一次,但同书载文帝十三年就废除“戍卒令”(第1127页),戍卒岁更似乎停止。笔者怀疑这是黄老之治时期,减轻徭刑狱、薄赋敛的短暂政策,至迟武帝时,便已恢复“戍卒令”。因此,《汉书·食货志》说:“月为更卒,已复为正,一岁屯戍,一岁力役”是秦制,汉承其制,屯戍边区“屯戍”是一年。西汉初年以来确实推行过戍边一年之制,至于昭、宣以后是否戍边时间有减短仍待商榷。但正如如淳所说,戍卒“不可往便还,因便住一岁一更”,表面戍边一年,实则也许需花上更长时间,武帝讨伐匈奴需要大量士卒,从内郡戍卒更番上番,正好补充兵源。滨口重国更是认为汉代戍边是一年,并无缩减,其从实际运作和如淳注计算三百钱雇更钱约为几天的赁钱而来,估计汉代戍边实为一年。[4]403

汉代戍卒大部分都是关东的内郡人,人数有多少?承上所言,戍卒当番有两种,一是在京师任卫士,一是到边区屯戍侯望,昭帝即位初年,《汉书·魏相传》及魏相被大将军霍光责备“贼杀不辜”,由于他任职河南太守时曾“禁止奸邪,豪强畏服”,支持他的“河南卒戍中都官者二三千人,遮大将军,自言愿复留作一年以赎太守罪”,事涉由河南派入京师任宫中卫士、宗庙陵寝的卫士二三千人,以此人数为指标,河南郡在西汉平帝年间有170万人口,假设一半为女子(85万),其余人口的另一半23至56岁适龄服兵役者以四分之一计算,已经超过21万,他们在33年适龄戍边期间戍边一次(一年),这样每年约有6000人戍边,当然他们可以选择在京中当卫士,《魏相传》记愿为魏相赎罪的“河南卒戍中都官者”有二三千人,约为适龄戍卒的三分之一,⑤守卫京师的卫士,由卫尉所管,每年人往来者有万人以上,《汉书·武帝纪》记(建元元年)……诏曰:“卫士转置送迎二万人,其省万人。罢苑马,以赐贫民。”(《汉书》,卷6《武帝纪》第157页)这二万人是每年正卒来中央服兵役的卫士数字,所以注引郑氏曰:“去故置新,常二万人。”《补汉兵志》引《汉旧仪》谓:飨卫士万五千人。是汉代中央卫士约有万五千至两万人,即是减半亦有万人。假设另外三分之一人数交付过更钱而解脱戍边的责任,尚有三分之一,约二千人,应当戍卒到边区屯戍。以此方法计算,其他小郡,每年也许会有数百名屯戍边区的戍卒。⑥一个例子是《史记·陈涉世家》记载带领前赴渔阳的适戍合共900人,包括来自陈涉和吴广的阳城和阳夏戍卒。据《史记索隐》、《史记正义》韦昭等的解释,阳城和阳夏曾经在不同时期属颍川、汝南、汝阴郡,无论如何,戍卒是先集中在郡,再由郡尉带领至边区。当然戍边不一定是在西北的居延、敦煌,也许在北面的五原、朔方、上谷或其他地方。

戍卒的征发,云梦秦简的《戍律》可证明征发戍卒是县负责:“戍律曰:同居毋并行,县啬夫、尉及士吏行戍不以律,赀二甲”,[7]98清楚说明县啬夫(令)、尉及士吏依法征发赴边。汉代更卒番上,在县应由县尉及其属下尉史所主,[8]220但当中县尉是长官,汉代分曹办事,县尉其下的尉曹可能负责征发䌛役的运作,例如《史记》记郭解为箕倨无礼的乡人解脱践更,当中就是通过尉史来达成的,县置尉曹掾史,安排更卒上番。尉曹职主供应士卒《五行大义》引《洪范五行传》曰:“尉曹,共本(卒)使”,严耕望引文作“尉曹,主本(卒)使”,[8]232疑当为“尉曹,供卒使”;翼奉言:“……尉曹主士卒,宜得仁”,[9]133-134推测更卒番上是县尉之主,而实际运作由尉曹的尉史安排,鹫尾祐子研究负责征发地方徭役的官,认为县内负责更卒征发是“尉的属官尉史”,她根据郭解为人解脱践更为例,认为征发是预先安排的,尉史“负责抽选应当征发的更卒”,尉史“主要是负责文书的官员”,[10]191-192按县尉主士卒,尉曹有掾史,尉史“直接负责制作被征发者名册工作”,鹫尾祐子的推断颇为正确,但因为并未见到尉史制作的征发名册,笔者认为以尉曹内的掾史实际安排每年番上的更卒,是县内一种行政运作的模式,①著名《都乡正卫弹碑》提及颍川郡昆阳县令零陵君承昆阳在黄巾丧乱后,透过结弹平均䌛役,当中题名有“尉曹掾都□,字汉宾;史张苞,字子才”等都乡官员,他们均属县内尉曹掾史,与县内徭役事务有关,洪适认为此碑记述守令徭役条教,然则协助达成轻赋、均徭役的人,应该是安排征发徭役的“尉曹掾都□,字汉宾;史张苞,字子才”等都乡官员。引文见洪适:《隶释》,据洪氏晦木斋刻本影印,卷15,北京:中华书局,1985,第163-164页。而非个别人员支配。尉曹的安排是否得宜和恰当,涉及对百姓仁爱与否,所以翼奉说“尉曹主士卒,宜得仁”。②1993年出土的尹湾汉简其中“东海郡下辖长吏不在署、未到官者名籍”有十三位长吏出䌛,其中带领囚犯“罚戍上谷”者有三位:“郯狱丞司马敝正月十三日送罚戍上谷”、“郯左尉孙严九月廿一日送罚戍上谷”、“司吾丞北宫宪十月五日送罚戍上谷”;“送卫士”者一位:“费长孙敝十月五日送卫士”,另外“送徒民敦煌”者一位:“平曲丞胡毋钦七月七日送徒民敦煌”(连云港市博物馆、中国社会科学院简帛研究中心[等]编:《尹湾汉墓简牍》,北京:中华书局,1997年,第96-97页),显然,县派出县中长吏:200石的郯狱丞,400石的郯左尉,200石的司吾丞率领囚徒和徙民远至边区,当然这与县中征发戍卒性质不一样,“东海郡下辖长吏不在署、未到官者名籍”是因应个别事件临时派出长吏率领囚徒和徙民至边地,征发戍卒有可能一批为数上百人的遣发。被罚戍边的囚徒,很大可能是做守烽燧和候望的工作,例如司徒刘郃,将作大匠阳球和中常侍程璜不合,诬陷蔡邕等,结果蔡邕被劾以仇怨奉公,议害大臣,大不敬的罪名,判与家属髡钳徙朔方,蔡邕在其《戍边上章》提及被判刑后,为“郡县促遣,……不得顷息,……既到徙所,乘塞守烽,职在候望”(《续汉书》,《律历志》注,第3083页)显然蔡邕罪罚戍卒,工作就是“乘塞守烽,职在候望”。

戍卒在县征发后,会集中调配至所居郡,由郡统一率领。《汉书·百官公卿表上》说:“郡守,秦官,掌治其郡,秩二千石。有丞,边郡又有长史,掌兵马”,郡有郡尉,同上书“郡尉,秦官,掌佐守典武职甲卒,秩比二千石。有丞,秩皆六百石。景帝中二年更名都尉。”[2]742是郡兵统于郡守,而领于郡尉。上番戍卒到郡后,郡二千石及长吏负责领到边区上番。居延新简EPT51:15谓:“制曰:下丞相、御史。臣谨案:令曰:“发卒戍、田,县、侯国财,令史将,二千石官令长吏并将至戍田所。罢卒还,诸将罢卒不与起居,免,削爵。”据此牍,戍卒来自县、侯国,由县令史统率。戍田卒先到郡,郡守再命令郡长吏将领到戍田之地。案戍卒在边区分派不同工作,有任田卒者,亦有河渠卒者,都是戍卒的工作,此处郡县发卒戍田,当指屯戍边区的戍卒。[11]125-126居延新简EPT51:15一简的“县、侯国财,令史将”,“财”通“裁”,有裁成、裁择、裁察的意思,[12]2176-2177全句指选择适合的令史,带领戍卒至郡。此处或许举一例子,《肩水金关汉简(一)》有“魏郡魏右尉”一简,从图版看与其他戍卒名籍近似,释文谓:

魏郡魏右尉公乘杜陵富成里张赣年卌八长八尺□”(73EJT6:94)

邢义田先生谓此简彩色和红外线图版皆清晰,释文可从,并引《汉书·地理志》魏郡有魏县,原注亦有:“都尉治”,推测魏郡都尉可能一度分左右尉,此说正确。[13]按汉县万户以上为令,不满为长,汉大县有二尉,在《后汉书·百官志》有记载,西汉魏郡有户逾12万,有县18,东汉户数逾21万,有县15,以平均计算,每县超过万户,有两尉是很正常,笔者推测县、侯国选择适合的令史统率上番士戍,当中县尉统率戍卒至郡,甚至带领本县戍卒赴边,所以“魏郡魏右尉公乘杜陵富成里张赣”,很可能是带领魏郡士卒戍边的官员。另外戍卒被征召后,以军队编制伍人为伍、什人为什的组织,选任其中一人为车父,运送所用兵器,什器粮车,一车一车地赶赴边区。③有关车父的性质和戍卒的组织,参考李均明:《“车父”考辨》,《简牍学研究》第2辑,1997年,第79-82页。有关秦汉戍卒赴边区的组织,秦汉士卒前赴边区的组织和交通,可参赵宠亮:《秦代戍卒赴边问题初探》,《秦汉研究》第4辑,西安:三秦出版社,2010年,第192-203页。

居延和敦煌汉简不乏来自内郡士卒的例子,如神爵四年一枚简记载丞相史李尊安排在神爵六年负责带领河东、南阳、颍川、上党、东郡、济阴、魏郡、淮阳国等地戍卒诣敦煌郡、酒泉郡屯戍,送罢此批戍卒后,又要带领河东、南阳、颍川、东郡、魏郡、淮阳国戍卒返回内郡,同时监督从军死卒传槥归县:

神爵四年十一月癸未,丞相史李尊,送获(护)神爵六年戍卒河东、南阳、颍川、上党、东郡、济阴、魏郡、淮阳国诣敦煌郡、酒泉郡。因迎罢卒送致河东、南阳、颍川、东郡、魏郡、淮阳国并督死卒传(槥)。

为驾一封轺传。御史大夫望之谓高陵,以次为驾,当舍传舍,如律令。(I0309(3):237)[14]45-46

这枚简值得注意的地方有三点。第一,此简开首就说“神爵四年”,接着说“丞相史李尊,送获(护)神爵六年戍卒”,《敦煌悬泉汉简释粹》认为“神爵六年”是预设之辞,①《敦煌悬泉汉简释粹》(第45页)。按此文书制定时间是“神爵四年十一月”,后两年预计是“神爵六年”,但翌年汉室即改年号为“五凤”,然而文书已发,无法更改“神爵六年”的纪年,当事的官员应该如常在预设的时间执行䌛戍。即内郡河东、上党、东郡、魏郡等郡国戍卒前赴边区的敦煌郡、酒泉郡,预先在两年已经安排好,换言之,这种护送戍卒是有计划和常规性的。邢义田先生认为出现这种文书的原因可能是神爵四年边塞戍卒不够,因而提前抽调两年后的役男,[15]163笔者以为此说虽不无道理,但如果急需兵源补充,可以临时招募、大发卒,又或发天下七科谪以扩充兵源,这种速度比提前抽调快捷。上面提过尉曹及相关的尉史实际安排每年番上的更卒,被安排戍边的戍卒不可能实时出发,尉史早已预先编排次序,郭解为他人解脱践更,被解脱者实际已经知道大约什么时候轮到他践更,同样地,预先安排负责带领戍卒往返边区和内郡,也不是临时抽调,神爵四年此简记载丞相史李尊带戍卒往返边区和内郡可能是其中一次常规性质的安排。第二,负责带领士卒到敦煌郡、酒泉郡的人是丞相史李尊,按丞相史为丞相属吏,秩四百石,②《汉官旧仪》:“武帝元狩六年,丞相吏员三百八十二人:史二十人,秩四百石;少史八十人,秩三百石;属百人,秩二百石;属史百六十二人,秩百石。皆从同秩补。”见[清]孙星衍等辑,周天游点校:《汉官六种》,北京:中华书局,1990年,第37页。是朝廷任命的长吏,官秩虽然不高,但有权衡之量,不可欺以轻重,两汉书常见到丞相史外遣刺探各州或者协助朝廷处理地方重大事务,成帝鸿嘉年间黄河在平勃海、清河一带湓溢,河隄都尉许商与丞相史孙禁一起出行视察,共谋治河方略即其例子,[2]1690-1691这次由丞相史李尊护送戍卒至边区,应当显示朝廷重视边区屯戍,然而凡编户民都有义务履行䌛戍边区的责任,所以丞相史护送可能不是常事,更多是郡守命令郡长吏将领到戍田之地。第三,从内郡征发至西北戍守的戍卒,像悬泉汉简I0309(3):237所载河东、南阳、颍川、上党、东郡、济阴、魏郡、淮阳国等关外郡国精锐戍卒,③邢义田先生谓淮阳地区是汉代精兵产地之一,很正确,参考氏著《汉代边塞的助吏、省卒、士吏、候长和精兵产地》,见《徐苹芳先生纪念文集》编辑委员会编:《徐苹芳先生纪念文集》,上海:上海古籍出版社,2012年,第562-565页。似乎先抵达长安,与中央政府派出之护送官员会合,然后出发至边区。

四、肩水金关赵地戍卒

理论上,戍卒将被定期派送至汉帝国的边区屯戍,派送的地方也可能因应实际需求,分送数量不一的戍卒。虽然每年派出屯戍人数今无记载,但从文献所载,亦可得一印象。《汉书·赵充国传》记充国提议以屯田制羌人,曾言:“北边自敦煌至辽东万一千五百余里,乘塞列隧有吏卒数千人,虏数大众攻之而不能害。”[2]2989上文计算大郡如河南郡,每年可能约有二千名戍卒到边区屯戍,其他小郡,每年也许会有数百名屯戍边区的戍卒,但此为可派出的数字,实际远远低于此数。赵充国以讨伐羌人的经验说“乘塞列隧有吏卒数千人”,当是具体而可信的数字,吴礽骧先生考察河西汉塞,由于地形差异,烽燧间距,大致在1至3公里之间(约合汉里2.4至7.2里)[16]189,每燧人数仅有2至4人,[17]76个别情况达到10人,于豪亮计算一燧,连燧长、燧卒一共4至5人,从敦煌至辽东之间,戍守的吏卒绝不可能少至七、八千人,[18]222这样的话,宽松一点推测,戍守边区吏卒有一万人,也可接受。④马怡认为汉代赋税的征收与国家的军费需求有密切关系,汉代人大部分人不亲身戍边,都缴交代役金,即“更赋”,代役金就成了一种赋税。《汉书·昭帝纪》载元凤四年的诏书,说免收元凤三年“逋更赋未入者”(第229页),显示此时就有更赋。马怡认为更赋是在边境和平少戍卒的情况下出现,武帝对外征战,戍卒数量多,如《史记·平准书》说元鼎年间初置张掖、酒泉,及上郡、朔方、西河开田官,戍卒(斥塞卒)六十万人(第1439页),但轮台之诏后,武帝思富养民,不复出兵,士卒逐步减少,宣帝时赵充国上书言北边士卒数千人,宣帝五凤年间减戍卒什分之二,又据元帝绥和年间,《汉书·匈奴列传》记夏侯藩谓张掖郡汉三都尉有士卒数百人,认为元帝时张掖边区士卒仅有数百人,(见氏著:《汉代的诸赋与军费》,见中国社会科学院历史研究所编:《古史文存:秦汉魏晋南北朝卷》,北京:社会科学文献出版社,2004年,第252-253页)。笔者在本文是以赵充国以屯田制羌人的言论为据,所讲北边是指:“自敦煌至辽东万一千五百余里”,粗略估计《汉书·地理志》的北面边区有20个郡,假设每郡500名戍卒,就已经一万人了,赵充国说:“乘塞列隧有吏卒数千人”,以这个数字的戍卒在沿边烽燧斥候,实力薄弱。

陈直先生统计居延戍卒人数中,而籍贯汝南和南阳人民最多,⑤陈直:《居延汉简研究》(天津:天津古籍出版社,1986年),《戍卒的来源》,第17页;张晓东也指出南阳郡43名戍卒,来自南阳郡15个县,占南阳郡36个县中15个,占总县数的41.67%,参氏著:《居延汉简所见南阳戍卒》,载《和田师范专科学校学报》,2006年第2期,第172-173页。上引宣帝神爵年间戍卒出守敦煌郡、酒泉郡的戍卒除有来自南阳、河东、颍川等大郡外,还有赵地的魏郡,说明赵地编户民,一样履行戍守边区的义务。根据何双全先生的研究,派驻河西的戍卒,来到边地后就不规则地分配不同区域驻守,虽然如此,仍可以看到不同籍贯的士卒,其分配也有规律,他认为戍守河西全线边防的士兵,来自全国25个郡、140余县、350余个乡村。内郡出兵最多者包括魏郡、淮阳郡、东郡、大河郡、汝南郡、济阴郡、河南郡、汉中郡、昌邑国等十郡国,其中驻守张掖郡肩水都尉府防地者主要是淮阳、昌邑、汝南、济阴、汉中、河南、赵国、东、大河等十郡的士兵;驻居延都尉府防地者主要是魏郡、南阳、东、河东、颖川、陈留、上党、河内、济阴等十郡的士兵。[19]36笔者从另一角度看,赵国的戍卒多派肩水都尉府防地,而魏郡士卒多驻在居延都尉府。然而何先生此文出版于 1989年,事隔25年,近日出版的《肩水金关汉简》①《肩水金关汉简》拟出版五卷,目前已经出版有三卷,《肩水金关汉简》:〈一〉、〈二〉、〈三〉(甘肃简牍保护研究中心,甘肃省文物考古研究所,中国社会科学院简帛研究中心等编,上海中西书局,分别在2011年、2011年及2013年出版),本文引用的肩水金关汉简,释文俱以上三书。收录了6741枚出土于汉代张掖郡肩水都尉府下辖的肩水金关的汉简,约占1973年金关出土简牍的百分之五十八,②根据1973年《居延新简·甲渠候官》的出版前言所说,肩水金关出土一万余简牍,但未有具体数字,吴礽骧先生在《河西汉塞调查与研究》讲述A32金关遗址时说此处共出土11577枚简牍,其中未编号的有1426枚(第162页)。为张掖地区戍卒来源增添了大量资料。本文尝试分析此批肩水金关汉简,兼谈这种现象乃因乡里情意结的存在,抑或仅是为了提高行政管理效率而作出的安排。

金关建于汉武帝元狩二年2至太初三年间,早年贝格曼在此地试掘,出土超过850枚简,年号集中在昭帝至哀帝年间,吴礽骧先生认为屯戍活动约在王莽时期衰落,东汉光武初年,曾经恢复,[16]162这批简牍就是武帝至东汉初年,张掖都尉府屯戍张掖至居延要边区的屯戍资料。③《肩水金关汉简(二)》的纪年简显示,第二批简纪年最早的武帝延和(征和)三年,最晚为王莽始建国五年,跨约103年,参考黄艳萍:《〈肩水金关汉简(三)》〉纪年简校考》,载《简帛研究2013》,第188-200页)。其中派往此地的戍卒,有大量赵地士兵,当中出现较多者包括来自赵国、巨鹿、广平、魏郡等地的戍卒。

本文仅以赵国戍卒相关名籍为研究对象,一下先列简文,再作分析。

(1) 戍卒赵国邯郸邑中阳陵里士伍赵安世,年三十五(《合校》50.15)[20]

(2) □卒赵国邯郸成□里□(《合校》340.45)(金关)

(3) 戍卒赵国邯郸县蒲里董平(《合校》346.1)(A33地湾,肩水候官治所)

(4) 戍卒赵国邯郸输里公乘□(《合校》346.5)(A33地湾,肩水候官治所)

(5) 戍卒赵国邯郸上里皮议 车工 (73EJT1:19)

(6) 戍卒赵国邯郸侍里公乘宋张利,年卌六□(73EJT4:59)

(7) 戍卒赵国邯郸台邮里公乘□(73EJT7:38)

(8) 戍卒赵国邯郸东赵里士五道忠,年卅 庸同县临川里士五郝□,年卅 丿 (73EJT7:42)

(9) 戍卒赵国邯郸广阳里公乘盖□□ (73EJT9:196)

(10) □□国邯郸困里簪马□ (73EJT8:10)

(11) 戍卒赵国邯郸乐中里乐彊□□ (73EJT25:133)

(12) 登山隧戍卒赵国邯郸鹿里吾延年□ (73EJT26:59)

(13) 田卒赵国襄国长宿里庞寅年廿六 (73EJT1:13)

(14) 田卒赵国襄国下广里张从□ (73EJT1:118)

(15) 田卒赵国襄国恩□ (73EJT2:59)

(16) 田卒襄国陈西里簪褭?□ (73EJT2:86)

(17) 博望隧卒赵国襄国曲里翟青□ (73EJT10:132)

(18) 襄国泛里□ (73EJT1:165)

(19) 并山隧戍卒赵国襄国公社里公乘韩未央,年卅□ (73EJT22:135)

(20) □虏□□卒赵国襄□□ (73EJT23:445)

(21) 田卒赵国襄国斋里李赐,年卌三 丿 ~ (73EJT27:22)

(22) 戍卒赵国襄国稺楚里□□ (73EJT32:58)

(23) 戍卒赵国易阳侯里李登高 □ (73EJT23:161)

(24) 戍卒赵国易阳南实里王遂 □ (73EJT23:921)

(25) 戍卒赵国易阳寿□ (73EJT23:1058)

(26) 戍卒赵国易阳长富□里公乘董故,年廿□ (73EJT24:578)

(27) 田卒赵国柏人□ (73EJT1:136)

(28) 戍卒伯(柏)人宣利里董安世 四石具弩一

兰一冠一

藳矢铜鍭五十 (73EJT28:6)①按图版和红外线皆为“伯”字,但“伯”字在此名籍当为地名,两汉书未见地名为“伯人”者,但赵国有“柏人”县,疑书手误把“戍卒柏人”写为“戍卒伯人”。

(29) □国佰(柏)人平阳里□□□□□ (73EJT28:15)②此处“□国佰人”与上简一样,而且前一字为地名“国”字,断去的字推测为“赵”字,“佰”为“柏”字的误写,“□国佰人”当为“赵国柏人”。简73EJT28:6“戍卒伯(柏)人”与简73EJT28:15“□国佰(柏)人”应即指赵国的“柏人”县,感谢邢义田先生手示大作《〈肩水金关汉简(一)〉初读札记之一》,指出肩水简73EJT6:106:“卒魏郡百人大守 封遣定陶□”的“百人”也是指《汉书·地理志》赵国条下的“柏人”,邢先生认为此简释文当读“上、魏郡、百人太守……封遣定陶□”,又引北京大学藏西汉中期简《赵正书》谓“秦王出游天下,还,至白人而病”,谓“白人”即是“柏人”,白、柏、百相通。此说十分正确,按本文的“柏人”,有写作“伯人”,有写作“佰人”,正合邢先生所说的“白、柏、百相通”。

(30) 状:公乘氐池先定里,年卅六岁,姓乐氏,故北库啬夫。五凤元年八月甲辰以功次迁为肩水士吏,以主塞吏卒为职。□

戍卒赵国柏人希里马安汉等五百六十四人戍诣张掖,署肩水部。至□□到酒泉沙头隧,阅具簿□□(73EJT28:63A)

廼五月丙辰戍卒赵国柏人希里马安汉戍诣张掖,署肩水部。行到沙头隧,阅具簿□□□□□□亡满三□

甘露二年六月己未朔庚申,肩水士吏弘别迎三年戍卒……候以律令从事□□□□(73EJT28:63B)

(31) 田卒赵国尉文翟里韩□□ (73EJT1:32)

(32) 广汉隧戍卒赵国□□ (73EJT23: 532)

(33) 执适隧卒赵国□ (73EJT26:282)

(34) □□郸平阿里公乘吴传孺③笔者怀疑“□郸”一字为“邯”字,连同前面断去的字,推测吴传孺为赵国邯郸戍卒。

三石具弩一丝伟同几郭轴辟完 弩循一完

稾矢铜鍭五十其卅二完十八斥呼 兰兰冠各一负索完 (73EJT23:768)

根据上面的资料,笔者制成附表(一)“赵国戍卒/田卒/隧卒表”,上述34枚简牍,合共35名赵国屯戍金关地区的士兵,从出土编号看,他们都是张掖郡肩水金关及肩水侯官治所的简牍,相关士兵都是来赵国所属的五个县,包括:邯郸、襄国、易阳、柏人及尉文等。④《汉书·地理志》及《后汉书·郡国志》均无没有尉文县,但黄浩波引《史记·建元已来王子侯者年表》及《汉书·王子侯表》证明武帝元朔二年间封赵敬肃王子丙为尉文侯,其后元狩元年侯犊嗣,元鼎五年免,国除。黄浩波又据周振鹤所考宣帝所封敬肃王子八侯国中有六个国除、省并(参氏著:《西汉政区地理》,北京:人民出版社,1987年,第79页),当中有尉文,说明尉文属赵国,其年代在尉文侯国国除之后,省并之前,即武帝元鼎五年至宣帝之间。参黄浩波:《〈肩水金关汉简(一)〉所见郡国县邑乡里》,见《简帛网》,2011年12月1日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1586。称为戍卒者有20人,田卒者7人,隧卒者2人,□卒者2人,身分不明者4人,合共35人。其中第(8)枚简是是“卒佣作名籍”,涉及两名戍卒:“赵国邯郸东赵里士五道忠”雇佣“同县临川里士五郝□”,前者事实真身并不在边区。35人之中,9人有爵位,社会身分较高,当中爵位是公乘者有7人;簪褭者1人;公士者1人,另外被夺爵的士五(含士伍)者3人,即不及一半人数清楚书写其为戍卒身分者。除了因为简牍有残断及字迹漫漶不能辨别之外,其余都是没有爵位的普通戍卒。有年龄记下来者 8人,分布是“年廿六”、“年廿□”、“年卅”(2人)、“年三十五”、“年卅□”,“年卌三”和“年卌六”,集中在三十岁至四十岁以下的年龄层,占了一半人数。第(8)枚简所涉“卒佣作”的两名戍卒:“赵国邯郸东赵里士五道忠”和“同县临川里士五郝□”,其年龄一样是“年卅”,身分都是“士五”,这非巧合而是刻意安排的。

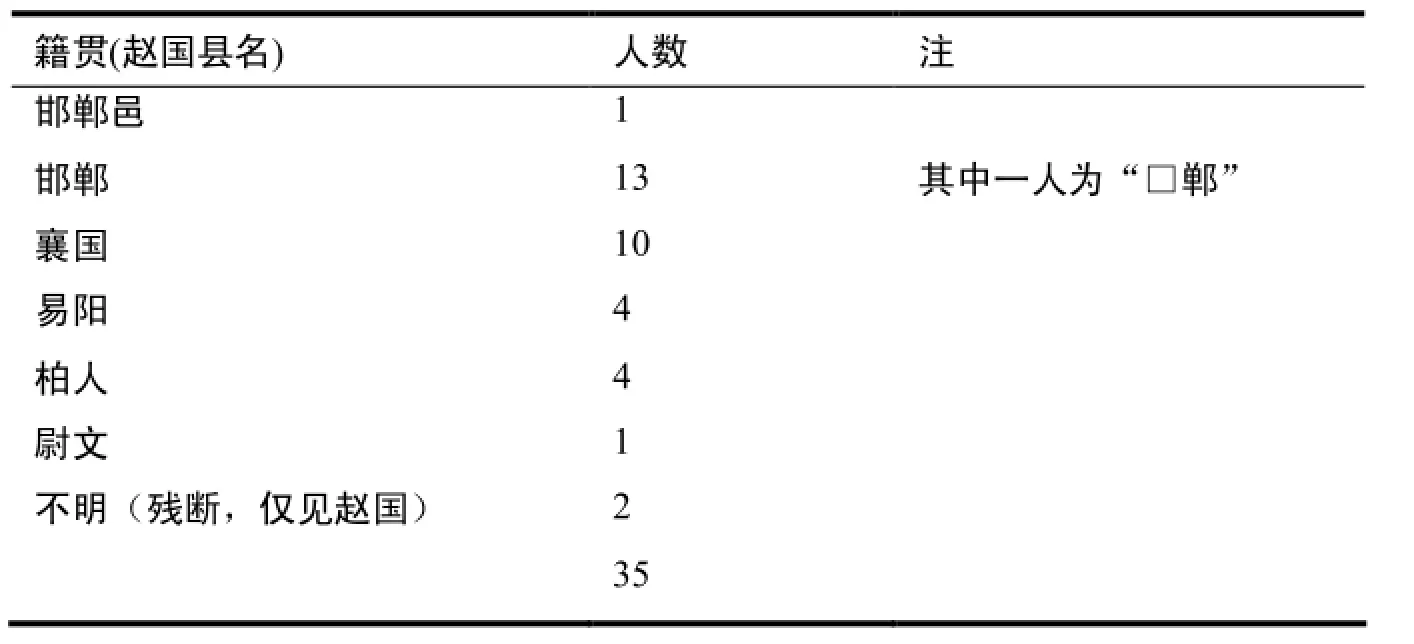

最值得注意的这些赵国人,其籍贯集中在邯郸一县,另一人来自邯郸邑,其次是赵地襄国,请看表1:

表1 赵国戍卒来源分布表

这些戍卒基本上来自不同的里,可考者如下:中阳陵里、成□里、蒲里、输里、上里、侍里、台邮里、东赵里、临川里、广阳里、困里、乐中里、鹿里、长宿里、下广里、恩?、陈西里、曲里、泛里、公社里、斋里、稺楚里、侯里、南实里、寿?、长富□里、宜利里、平阳里、希里、翟里及平阿里,合共 31个里,可是每个里之间看不出任何联系,即使“卒佣作名籍”的两名戍卒也只是同县人,却不同里居住,大致可以说他们是同乡人。

邯郸县为赵国都城,从赵敬侯元年迁都至此,到赵王迁八年,秦破邯郸,改置为邯郸郡,邯郸城一直是赵都,达159年。邯郸西倚太行山,人口聚集,工商业兴盛,冶铁业发达,交通便利,是漳、河之间的重要都会,北通燕、涿,南有郑、卫,民俗好气任侠。赵平原君时,秦攻邯郸,邯郸传舍吏子李同说平原君,尽散家财以飨士,瞬间得“敢死之士三千人。李同遂与三千人赴秦军,秦军为之却三十里。”[21]2369可见赵不乏敢死善战之士,所以赵国征发戍卒,以籍贯邯郸者为主。

以上赵国戍卒简牍,除了(30)号简年号为汉宣帝五凤元年及甘露二年外,绝大部分没有记载年代,所以无法判断是否同期戍边的戍卒。然而同一次番戍边区的戍卒有多少?肩水金关一枚简牍,或可给予一点讯息,简(30)当中讲及赵国戍卒屯戍肩水人数:“戍卒赵国柏人希里马安汉等五百六十四人戍诣张掖,署肩水部”,今见的文书内容如下:

状:公乘,氐池先定里,年卅六岁,姓乐氏,故北库啬夫。五凤元年八月甲辰以功次迁为肩水士吏,以主塞吏卒为职。□

戍卒赵国柏人希里马安汉等五百六十四人戍诣张掖,署肩水部。至□□到酒泉沙头隧,阅具簿□□(73EJT28:63A)

廼五月丙辰,戍卒赵国柏人希里马安汉戍诣张掖,署肩水部。行到沙头隧,阅具簿□□□□□□亡满三□甘露二年六月己未朔庚申,肩水士吏弘别迎三年戍卒……候以律令从事□□□□(73EJT28:63B)

此牍显示有两点可思考。第一,这状辞说:甘露二年六月“马安汉等五百六十四人戍诣张掖”,表示这 564名的戍卒是征发后一起前来边区,似乎是同一次调遣。同时这批戍卒是以郡国为单位,一起被派住肩水部驻防。西汉平帝时赵国有四县,户数逾八万四千,口数接近三十五万,四县共出五百多名戍卒前来张掖戍守,并非少数。印象所得,赵国的戍卒多派肩水都尉府防地,而魏郡士卒多驻在居延都尉府。①本文暂未论述此点,有待补述。从赵国来肩水戍边的戍卒一年就有五百六十四人,相对上引的不同时期的 35名赵国戍卒,后者就是极为少量的数字。一次征发数百名戍卒戍边并非孤证,肩水金关73EJT25:86记梁国卒1095人戍张掖:

梁国卒千九十五人戍张掖郡, 会甘露三年六月朔日 四□□

“梁国卒”应指梁国戍卒,超过一千名梁国卒派驻——张掖郡戍边的资料,“会甘露三年六月朔日”一语的“会”疑指“期会”,谓这批梁国戍卒在指定日期内抵达张掖,然后张掖在所官员把他们分驻各个烽燧。无论如何,从文例言,应该指梁国戍卒千九十五人来到张掖郡戍守,同样,简73EJT28:63A:戍卒赵国柏人希里马安汉等五百六十四名戍卒,是同一次征发戍边来张掖,其后部署肩水部。

为什么籍贯相同的同乡会被安排在同一处戍守?这批赵国戍卒的屯戍地点集中在肩水金关的烽燧,是不是由于语言习惯和默契好些,所以集中一起管理?这种做法并非不可能。不过汉代社会是一个相对复杂的社会,绝对不是一个单纯以血缘为中心的社会,这批戍卒都不同姓,看不出他们之间有宗族的关系,也许各自有守业,只是因为当戍卒才走在一起,又因为都是赵国人,都是同乡,有比较接近的语言文化和生活习惯,所以彼此间更容易互助互济,故此同乡同区遣派一地,集中屯戍。但从管理和资料调配的角度看,这些戍卒可能基于语言文化相同,为省却监督人力,才由该地的尉或掾史带领,集中管理,乡关情结并非主要考量因素。笔者从“至□□到酒泉沙头隧”一语看,前来肩水的戍卒,分别调遣至其他地方,当中是整批戍卒一起调走,还是个别遣调,就无法判断,然而,个别的遣调的机会最大,有一点可肯定的是相关戍卒不是长期停留一处。又按居延旧简屡见“沙头亭”、“沙头卒”,“沙头亭”位置在肩水地区,位置在骍北亭之南,骍马亭之北,金关与肩水都尉府之间。73EJT28:63记戍卒“署肩水部。行到沙头隧”,可知这批戍卒应署于肩水地区,“沙头隧”疑即指沙头亭。但如果“至□□到酒泉沙头隧”一句连读,则有可能与酒泉郡沙头县有关,考虑B面内容不见“酒泉”,或许“酒泉”为衍文。②西汉时酒泉郡有沙头县,张俊民先生有考证,参考《简牍文书与甘肃汉代史地》,见氏著:《简牍学论稿——聚沙篇》,第145页。

第二,此牍显示赵国戍卒有个别逃亡的现象。此枚木牍以“状”开首,推测“状”指提出起诉的“状辞”,但此文书是一份不完整的起诉书,相当李均明所说“状辞”的部分内容,按一份完整的起诉文书,应该包括劾文、状辞及相关呈文,[22]77此文书显然有残缺,并非全豹。状辞形式一般包括明确的起诉人资料:(一)爵、县、里、年、姓、官、禄等;(二)被起诉人及其违法犯罪的基本事实、诉讼请求;(三)起诉提起的原因或起因,一般会在结尾说明:“以此知而劾,无长吏使劾者,状具此”,表示起诉是起诉人的职责所在,并非上级指使;①参考李均明:《秦汉简牍文书分类辑解》,《书檄类》,第77页及同氏著:《简牍所反映的汉代诉讼关系》(收氏著《简牍法制论稿》,桂林:广西师范大学出版社,2011年,第57-58页);又程政举:《汉代诉讼制度研究》第十章《汉代起诉文书》,北京:法律出版社,2010年,第241-244页。本简牍似乎只涉事地方的官员征查案件的部分内容,文书先列出起诉人的资料:“公乘,氐池先定里,年卅六岁,姓乐氏,故北库啬夫。五凤元年八月甲辰以功次迁为肩水士吏”,起诉人是肩水士吏乐弘,“以主塞吏卒”为职责,然后讲述事件内容:“戍卒赵国柏人希里马安汉等五百六十四人戍诣张掖,署肩水部。至□□到酒泉沙头隧,阅具簿□□”,可见涉案人应该是戍卒赵国柏人希里马安汉,具体所犯何事并不清楚,但无疑与“阅具簿”所记内容有关,《说文》曰:“阅,具数于门中也”,[23]590有会计查点的意思,由于此牍只提及“阅具簿”,未知是指器物的簿籍,抑或马匹的名籍。《合校》有“驿马阅具簿”:“橐他駮南驿建平元年八月驿马阅具簿”(《合校》502.7),此牍后文未见提及马匹,但不一定与马匹无关,相反,下文提及“亡”,也许亡者盗取马匹逃走,被肩水士吏乐弘所揭发,亦有可能。从另一角度看,如果“阅具簿”与点核来屯赵国戍卒名籍有关,则当中可能涉及戍卒“去亡”、“乏徭”。案《二年律令·津关令》谓:

相国、御史请缘关塞县道群盗、盗贼及亡人越关、垣离(篱)、格堑、封刊,出入塞界,吏卒追逐者得随出入服 穷追逋。令将吏为吏卒出入者名籍,伍人阅具,上籍副县廷。事已,得道出入所。出人盈五日不反(返),伍人弗言将吏,将吏弗劾,皆以越塞令论之。[24]206

按《津关令》提及关塞县道防范群盗、盗贼及亡人越关、垣离(篱)、格堑、封刊,出入塞界,吏卒必要时越关迹穷追捕,但吏卒出入要登记名籍,五人为伍,相伍连坐,立为记录,追捕完毕,得从原道返回,离开塞界超过五日而不返回,就以《越塞令》来论罪。按彭浩,陈伟,工藤元男等主编的《二年律令与奏谳书:张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》释“伍人阅具”为“伍以阅具”,又引杨建语,释“阅具”为查点、计算的意思,意为津关将吏要造吏卒名籍,五人相数,②见彭浩,陈伟,〔日〕工藤元男主编:《二年律令与奏谳书:张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》,上海:上海古籍出版社,2007,第310页;另外参考杨建:《张家山汉简《二年律令·津关令》简释》,见丁四新主编:《楚地出土简帛文献思想研究:一》,武汉:湖北教育出版社,2002年,第326页。③ 《史记·酷吏列传》记载义纵任上党郡某地的县令“治敢行,少蕴藉,县无逋事,举为第一。迁为长陵及长安令,直法行治,不避贵戚”就是例子。见《史记》,卷122,《酷吏列传》,第3144-3145页。方便核实士卒身分,以防假冒。笔者认为此牍背面讲戍卒赵国柏人希里马安汉戍诣张掖,署肩水部后,行到沙头隧,其下提及“阅具簿□□□□□□亡满三□”,“亡”是逃亡、逋亡的意思。汉代称逃避徭役为“逋事”,已被征发到服徭役的地方,但逃亡别去,就叫做“乏徭”。秦对此法律概念有明确的界定。《睡虎地秦墓竹简·法律答问》载:

可(何)谓“逋事”及“乏䌛(徭)”?律所谓者,当䌛(徭),吏、典已令之,即亡弗会,为“逋事”;已阅及敦(屯)车食若行到䌛(徭)所乃亡,皆为“乏䌛(徭)”。[25]221

秦代黔首也要履行徭役的责任,如如淳所言成年男子每人每年要服役一个月,黔首不履行此责任,去亡,相关官员要上报县廷,详记去亡者的“名事里”、“亡及逋事几何日”。《睡虎地秦墓竹简·封诊式》云:

覆 敢告某县主:男子某辞曰:“士五(伍),居某县某里,去亡。”可定名事里,所坐论云可(何),可(何)

罪赦,【或】覆问毋(无)有,几籍亡,亡及逋事各几可(何)日,遣识者当腾,腾皆为报,敢告主。[25]250

逋亡者的多少、有无,是考课县令的其中一项标准。③《居延新简》有一例子是隧卒不履行戍卒的责任逋亡:“吞北隧卒居延阳里士伍苏政年廿八 □复为庸,数逋亡,离署,不任候望。”(EPT40:41)士伍苏政数次逋亡,擅离工作岗位,不任候望,原因可能就是去当上佣工。[26]129-137从状的内容推测,戍卒马安汉戍诣张掖,署肩水部后,不知何故离开同伍戍卒,走出关超过三日(?):“满三□”,结果被肩水士吏乐弘劾告,当中相关官员可能翻查士卒“阅具簿”,发现涉及士卒“去亡”和“乏徭”。

五、结语

本文以出土于肩水金关汉简为中心,尝试试探讨被征发至肩水驻防的赵地戍卒的情况,虽然近日出版的《肩水金关汉简》仅收录了 6000枚出土于汉代张掖郡肩水都尉府下辖的肩水金关的汉简,提供赵地戍卒的派任屯戍的具体活动,但由于讨论和篇幅的问题,本文仅论述赵国五县的戍卒,尚有魏郡、巨鹿两郡戍卒有待论述。

简言之,笔者以为汉代戍边䌛役,郡县每年征发戍卒。先是县所属尉曹的掾史进行运作,当中县尉是长官,尉曹掾史,文献常见是尉史,安排适龄编户民出戍,编为征发名籍,这是一常规的工作。被征调践更的戍卒,编为什五,由县尉或县中长吏带领至郡,郡守再命令郡长吏将领到屯戍之地,然后再署相关的部、候,甘露二年赵国柏人希里马安汉戍诣之地为张掖郡,被署肩水部。《悬泉汉简》有神爵四年(未知是敦煌郡还是中央的决定)记载预先安排在神爵六年,由丞相史李尊送护戍卒河东、南阳、颍川、上党、东郡、济阴、魏郡、淮阳国诣敦煌郡、酒泉郡,然后又负责迎罢卒送致河东、南阳、颍川、东郡、魏郡等地,似乎隐含部分内郡戍卒赴边区前,先由郡来到长安,再由丞相史带领戍地。①不排除在长安组织卫士为戍卒,然后由长安赴边的可能性。

笔者考察了赵国五县的 35名赵国戍卒,但仅是赵国䌛戍的小部分,赵国来肩水戍边的戍卒,甘露年间一次就有五百六十四人,而且是同乡同戍一地,当中的安排也许有同乡凝聚的情结,但赵文化慷慨懁急、民风剽悍、善骑射,个人的独立性很强,从行政的角度看,统一意志,集中管理更具效率。最后笔者怀疑肩水金关73EJT28:63一牍的“状”为“状辞”,涉及戍卒赵国柏人希里马安汉戍诣张掖,署肩水部后,不知何故离开同伍戍卒,越塞而亡。

[1]王子今. 秦汉区域文化研究[M]. 成都:四川人民出版社,1998.

[2]班固. 汉书[M]. 北京:中华书局,1962.

[3]杨振红. 徭、戍为秦汉正卒基本义务说——更卒之役不是“徭”[J]. 中华文史论丛,2001(1).

[4]滨口重国. 践更和过更[M]//刘俊文. 日本学者研究中国史论著选译:上古秦汉卷. 北京:中华书局,1993.

[5]劳榦. 居延汉简考证[M]//劳榦. 劳榦学术论文集:甲编. 台北:艺文印书馆,1976.

[6]黎明钊,马增荣. 汉简簿籍再探:以“卒佣作名籍”为例[J]. 中国文化研究所学报,2011(53).

[7]睡虎地秦墓竹简整理小组. 睡虎地秦墓竹简·秦律杂抄[M]. 北京:文物出版社,1990.

[8]严耕望. 中国地方行政制度史:秦汉地方行政制度[M]. 台北:台湾研究院历史语言研究所,1974.

[9]萧吉. 五行大义[M]. 钱杭,点校. 上海:上海书店出版社,2001.

[10]鹫尾祐子. 汉代的更卒——试论徭役、兵役制度[M]//卜宪群,杨振红. 简帛研究2012. 杨振红,译. 桂林:广西师范大学出版社,2013.

[11]张俊民. 汉简琐记[M]//张俊民. 简牍学论稿——聚沙篇. 兰州:甘肃教育出版社,2014.

[12]宗福邦,陈世铙,萧海波. 故训汇纂[M]. 北京:商务印书馆,2003.

[13]邢义田. 《肩水金关汉简(一)》初读札记之一[EB/OL]. 简帛网,[2012-5-8]. http://www.bsm.org.cn/ show_article. php?id=1686.

[14]胡平生,张德芳. 敦煌悬泉汉简释粹[M]. 上海:上海古籍出版社,2001.

[15]邢义田. 张家山汉简《二年律令》读记[M]//邢义田. 地不爱宝:汉代的简牍. 北京:中华书局,2011.

[16]吴礽骧. 河西汉塞调查与研究[M]. 北京:文物出版社,2005.

[17]Michael Loewe, Records of Han Administration[M].London: Cambridge University Press, 1967.

[18]于豪亮. 西汉适龄男子戍边三日说质疑[J]. 考古,1982(4).

[19]何双全. 汉代戍边士兵籍贯考述[J]. 西北史地,1989(2).

[20]谢桂华,李均明,朱国炤. 居延汉简释文合校[M]. 北京:文物出版社,1987.

[21]司马迁. 史记[M]. 北京:中华书局,1982.

[22]李均明. 秦汉简牍文书分类辑解[M]. 北京:文物出版社,2009.

[23]许慎. 说文解字注[M]. 段玉裁,注. 上海:上海古籍出版社,1981.

[24]张家山二四七号汉墓竹简整理小组. 张家山汉墓竹简(二四七号墓)[M]. 北京:文物出版社,2001.

[25]睡虎地秦墓竹简整理小组. 睡虎地秦墓竹简·秦律杂抄[M]. 北京:文物出版社,1978.

[26]黎明钊. 捕亡问题探讨:读汉简小记[M]//卜宪群,杨振红. 简帛研究2007. 桂林:广西师范大学出版社,2010.

附表(一)赵国戍卒/田卒/隧卒表

(责任编辑:苏红霞 校对:李俊丹)

K234

A

1673-2030(2014)04-0005-12

2014-09-15

香港特别行政区研究资助局优配研究金(General Research Fund)资助项目研究成果项目编号:CUHK444813

黎明钊(1956—),男,香港人,香港中文大学历史系教授、系副主任,中国历史研究中心主任,加拿大多伦多大学博士。主要研究秦汉简牍文书,秦汉政治和社会史,专著有《辐辏与秩序:汉帝国地方社会研究》《史学传薪:社会・学术・文化的探索》,等。

① 本文初稿发表于2014年10月19-22日邯郸学院及中国秦汉史研究会主办之“汉代赵国与邯郸文化国际论坛”,在撰写及修改期间得研究助理唐俊峰先生提供意见及协助完成,特此致谢。同年12月又得邢义田先生手示大作《〈肩水金关汉简(一)〉初读札记之一》,纠正缪误,特表谢忱。