早籼早粳稻在湖南的生态适应性研究

蒋敏明,唐云鹏,张卫星,崔 婷,何 洋,任西明,谭文清,唐启源*

(1湖南农业大学农学院,长沙410128;2中国水稻研究所,杭州310006)

早籼早粳稻在湖南的生态适应性研究

蒋敏明1,唐云鹏1,张卫星2,崔 婷1,何 洋1,任西明1,谭文清1,唐启源1*

(1湖南农业大学农学院,长沙410128;2中国水稻研究所,杭州310006)

为观察早籼与早粳稻品种在湖南的生态适应性,2013年早季在湖南浏阳市永安镇进行了比较研究。结果表明,试验品种产量在5.37~8.25 t/hm2之间,中早39产量最高,达8.25 t/hm2,产量最低的是龙粳21,为5.37 t/hm2;品种全生育期在107~113 d之间,均在7月16日之前成熟。可见试验品种均能在湖南长沙地区做早稻栽培,籼稻品种比粳稻品种产量高,早籼稻更适合在湖南地区作早稻栽培。

早稻;生态适应性;产量

水稻产量既受遗传因素的影响,同时又与其生长的自然环境息息相关[1]。不同水稻品种其产量不同,同一水稻品种在不同的生态环境下产量也不同。一定的生态环境下的生态因子基本是固定的,要使水稻发挥其最大的生长优势,对其生态适应性的研究至关重要。湖南的气候条件为作物提供了很好的生长条件,水稻种植以双季稻为主,品种也主要以籼稻为主。关于籼、粳稻生产力差异比较,前人做了较多的相关研究[2~7],研究结果因生态条件、供试品种及配套栽培技术等因素不同而存在较大的差异。有的研究认为籼稻生产力较高,有的研究认为粳稻综合生产力较高,也有的研究认为籼、粳稻差异不显著。本试验对引进的4个早籼稻、2个早粳稻在湖南长沙的生态适应性进行了比较研究,以期筛选出最适宜的双季稻早稻品种。

1 材料与方法

1.1 试验地点

试验于2013年在湖南省浏阳市永安镇(28° 09′,113°37′E)进行。

1.2 试验材料

供试水稻品种共6个。4个籼稻品种:金优463(Z1)、陵两优268(Z2)、中嘉早17(Z3)和中早39(Z4);2个粳稻品种:长白9号(Z5)和龙粳21(Z6)。所有试验材料均由中国水稻研究所提供。

1.3 试验设计

供试品种均于2013年3月25日播种,4月24日移栽;采用软盘育秧,常规稻每穴插4粒谷,杂交稻每穴插2粒谷。行株距为20 cm×20 cm。早稻施N 150 kg/hm2、P2O575 kg/hm2、K2O 75 kg/hm2。氮肥以4∶3∶3分基肥、蘖肥和穗肥施用,磷肥全部基施,钾肥在栽前和栽后10 d左右各施50%。试验采用随机区组设计,每处理设3次重复,大田面积约0.12 hm2,小区面积为63 m2。

1.4 测定项目与方法

在生长期内详细记载各品种的抽穗期和成熟期。在齐穗期按主茎穗顶长(穗子拉直)测量株高,每个处理共测量20株。分别在抽穗期、成熟期,每个处理取5穴,植株连根拔出,清洗,去根,将叶、茎和穗分开烘干称干重,计算干物质积累量。成熟期考查有效穗数(每小区调查30穴)和取样考种(每小区取5穴),测定穗长、每穗总粒数和实粒数、结实率及千粒重,计算理论产量,并在每小区预留2 m ×2.5 m实割后脱粒测产。

1.5 统计分析

所有数据采用Excel 2003软件处理,统计分析采用DPSV 7.05数据处理系统进行。

2 结果与分析

2.1 产量及产量构成

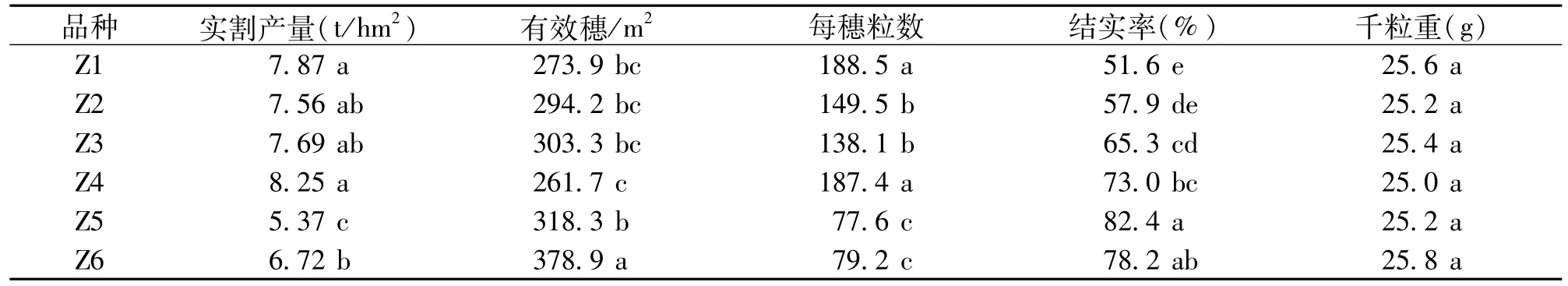

从表1可以看出,不同试验品种产量表现不同,籼稻品种产量高于粳稻品种。籼稻品种产量在6.72~8.25 t/hm2,粳稻品种为5.7和6.72 t/hm2,其中籼稻品种中早39产量最高,为8.25 t/hm2,较长白9号(Z5)和龙粳21(Z6)分别增产53.6%和22.8%,陵两优268(Z2)产量最低,但与长白9号(Z5)和龙粳21(Z6)比较,产量亦分别提高40.8%和12.5%。

各品种产量构成因子变化与收获产量表现一致。从表1可以看出,所有品种千粒重差异不显著,其中Z4千粒重最小,为25.0 g,千粒重最大的为粳稻品种Z6,25.8 g。有效穗数Z6最高,达378.9穗/m2,每穗粒数Z1与Z4最高,近于188粒,结实率Z5、Z6及Z4较高,均超过73%。可以看出,要想获得高产,产量构成因子必须协调发展。

Z4获得高产的原因在于其保证了单位面积上有一定的有效穗数、每穗粒数多及较高结实率。品种Z1虽然结实率不高,但有效穗数及每穗粒数相对较高,因而也有较高的产量。两个粳稻品种,虽然单位面积有效穗数多,结实率也较高,但产量仍然相对较低,从表1可以看出主要原因在于每穗粒数过少,库容量不足,严重限制了早粳稻的物质积累和产量提高。

表1 各品种产量及产量构成

2.2 干物质生产特点及穗长、株高

2.2.1 干物质生产

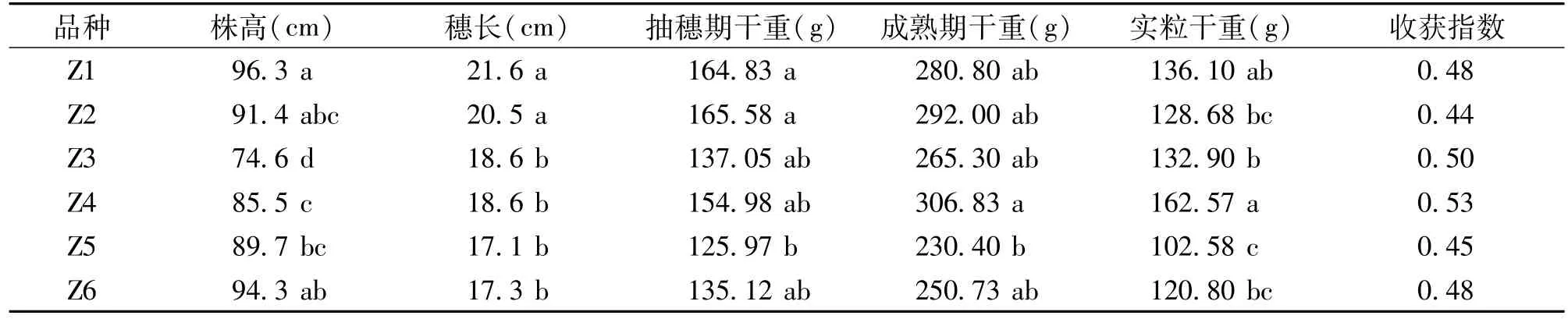

不同品种的干物质生产特点不同。从表2可以看出,Z4成熟期5株干物质质量最大,为306.83 g,5株实粒干重质量也最大;Z5成熟期5株干物质质量最小,仅230.97 g,实粒干重质量也最小;其他品种成熟期5株干物质质量在250~281 g之间,差异不显著。实粒干重质量Z4显著大于其他品种。各品种收获指数在0.44~0.53之间,最大的是Z4,最小的是Z2,大小依次为Z4>Z3>Z1>Z6>Z5>Z2。

2.2.2 穗长与株高

一般穗长与每穗粒数有显著的正相关性。从表2可以看出,品种Z1、Z2穗长平均为21.6 cm和20.5 cm,显著长于其他品种。Z5穗长最短,为17.1 cm。Z4与Z3平均穗长均为18.6 cm,Z6平均穗长17.3 cm,三者之间差异不显著。

生物产量及品种抗倒伏能力与株高之间关系紧密。从表2可以看出,籼稻品种中Z1株高较高,达96 cm,Z3品种株高较矮,仅74.6 cm,但其单位面积有效穗数较高,同样也能获得较高的生物产量;粳稻品种Z6植株较高,达94.3 cm,Z5较矮,为89.7 cm。

表2 各品种穗长、株高及干物质重

2.3 生育期

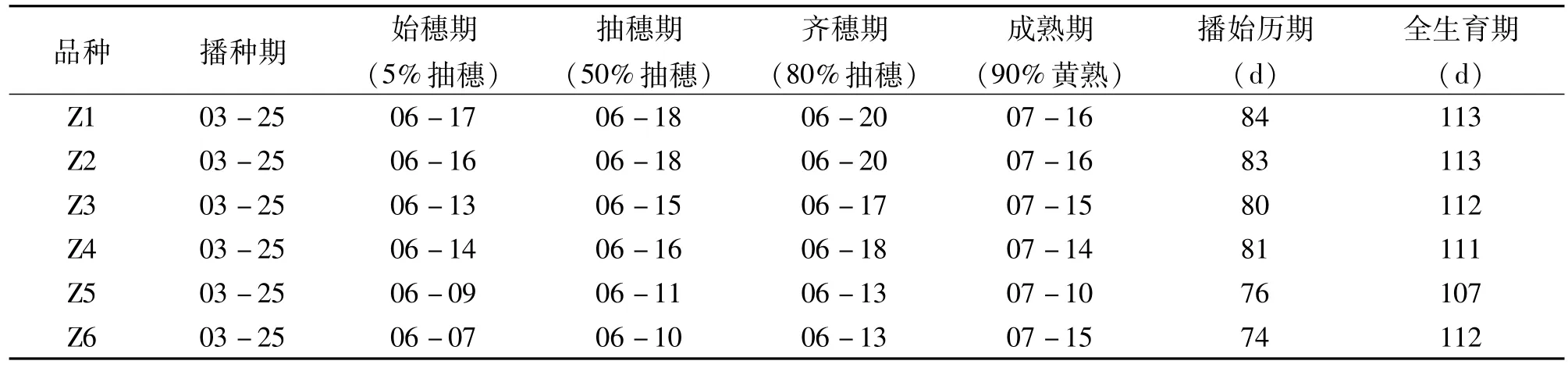

从表3可以看出,Z5从播种到开始抽穗经历76 d,全生育期107 d,是所有品种中生育期最短的。其他5个品种均为112 d左右。各品种均可在7月16日之前收获,完全不会影响晚稻的移栽,即均适应湖南双季稻区早季栽培。

表3 各品种生育期

3 小结与讨论

3.1 经济产量与生物产量的关系

产量的提高需要以增加一定的生物量为基础。由作物产量公式:经济产量=生物产量×经济系数,可知在经济系数一定的条件下,经济产量与生物产量呈线性相关。高产水稻要求在不同的生长阶段干物质生产比例协调[8]。关于抽穗前后干物质积累量对产量贡献大小的研究结论不一。张洪松[9]等认为抽穗前干物质生产对产量贡献率大,朱庆森[10]、Ying[11]、杨惠杰[12]等人则认为抽穗后干物质积累对产量贡献大。本试验表明,不同的品种表现出不同的干物质积累特点。如Z4、Z1抽穗前干物质积累大于Z3,产量也大于Z3,但Z2抽穗前干物质积累也大于Z3,其产量却低于Z3。说明不同品种抽穗前后干物质积累量对产量的贡献率存在差异,但提高干物质积累量,有利于产量的提高[13]。

3.2 小结

(1)提高生物产量对籽粒产量的提高有重要作用。一般品种的经济系数相对较稳定,在一定范围内提高生物产量,能显著提高作物经济产量。

(2)本试验引进的粳稻品种产量低于籼稻品种,主要是每穗粒数太少,库容量不足,严重限制了营养物质向籽粒的运输。也有可能是因为粳稻为北方栽培品种,在湖南地区种植,其生育期缩短,没有充分的时间进行物质生产和转运,因而产量较低。因此选择大穗型品种,尽可能充分利用早季温光资源,有利于产量的提高。

(3)本研究各品种做早稻栽培,全生育期均在113 d内,能在7月16日前收获,适应湖南地区双季水稻种植模式,但籼稻产量比粳稻产量高。

综合以上试验结果,发现早籼稻品种比早粳稻品种更适合在湖南地区栽培,种植籼稻更有利于提高双季稻产量水平。

[1] 张逸妍,青先国.水稻生态适应性研究进展[J].作物研究,2011,25(5):521-525.

[2] Koutroubas SD,Ntanos DA.Genotypic differences for grain yield and nitrogen utilization in indica and japonica rice under Mediterranean conditions[J].Field Crops Research,2003,83:251-260.

[3] Ntanos DA,Koutroubas SD.Drymatter and N accumulation and translocation for indica and japonica rice under Mediterranean conditions[J].Field Crops Research,2003,74:93-101.

[4] Ohsumi A,Furuhata M,Matsumura O.Varietal differences in biomass production of rice early after transplanting at low temperatures[J].Plant Production Science,2012,15(1):32-39.

[5] Asai H,Saito K,Samson B,et al.Yield response of indica and tropical japonica genotypes to soil fertility conditions under rainfed uplands in northern Laos[J].Field Crops Research,2009,112:141-148.

[6] 王晓玲,周治宝,余传元,等.籼粳稻米食味品质差异的相关研究[J].江西农业大学学报,2011,33(4):643 -649.

[7] 代贵金,华泽田,陈温福,等.杂交粳稻、常规粳稻、旱稻及籼稻根系特征比较[J].沈阳农业大学学报,2008,39(5):515-519.

[8] 邹应斌,黄见良,屠乃美,等.“旺壮重”栽培对双季杂交稻产量形成及生理特性的影响[J].作物学报,2001,27(3):343-350.

[9] 张洪松,岩田忠寿,佐滕勉.粳型杂交稻与常规稻的物质生产及营养特性的比较[J].西南农业学报,1995(4):11-16.

[10]朱庆森,张祖建,杨建昌,等.亚种间杂交稻产量源库特征[J].中国农业科学,1997(3):52-59.

[11]Ying J,Peng S,He Q,et al.Comparison of high-yield rice in tropical and subtropical environments I.Determinants of grain and drymatter yields[J].Field Crops Research,1998,57:71-84.

[12]杨惠杰,杨仁崔,李义珍,等.水稻超高产品种的产量潜力及产量构成因素分析[J].福建农业学报,2000(3):1-8.

[13]李刚华.特高产水稻产量形成机理及定量栽培技术研究[D].南京:南京农业大学,2010.

Ecological Adaptability of Early Indica and Early Japonica Rice in Hunan

JIANG Min-m ing1,TANG Yun-peng1,ZHANG Wei-xing2,CUITing1,HE Yang1,REN Xi-m ing1,TANWen-qing1,TANG Qi-yuan1*

(1 College of Agronomy,Hunan Agricultural University,Changsha,Hunan 410128,China;2 China National Rice Research Institute,Hangzhou,Zhejiang 310006,China)

In order to observe the ecological adaptabitity of early indica varieties and japonica rice varieties in Pingtou Village,Liuyang City in 2013.The results showed that yield was between 5.37 to 8.25 t/hm2.The yield of Zhongzao 39 was the highest,up to 8.25t/hm2.And the lowestwas Longjing 21,5.37 t/hm2.The growth period of test varieties was between 107 and 113 days,and all tested warietiesmatured before16th,July.All varieties are suitable for early season cultivation in Changsha area,Hunan province,the yield of early indica rice varietieswas higher than thatof Japonica rice varieties.According to the results,early indica rice wasmore suitable in Hunan area.

Early rice;Ecological adaptability;Yield

S511.037

:A

1001-5280(2014)02-0137-04

10.3969/j.issn.1001-5280.2014.02.04

2013 12- 05

蒋敏明(1989-),男,广西桂林人,硕士研究生。*通信作者:唐启源,教授,Email:cntqy@aliyun.com。

国家水稻产业体系资助项目。