苯磺酸左旋氨氯地平联合阿托伐他汀对高血压患者颈动脉内膜中层厚度的影响

张西亭

(山东省聊城市中心医院 神经内科, 山东 聊城, 252000)

近年来随着人们饮食习惯的改变以及社会压力的不断增加,高血压等慢性疾病发病率呈现出明显上升趋势。高血压是最为常见的心血管系统疾病,同时也是除肿瘤之外对人类健康危害最大的疾病,目前已成为全球范围内的严重公共卫生问题[1]。关于该病的治疗,其目标并不仅仅是降低血压,更重要的是减少因高血压造成的多种靶器官损害,进而降低心血管不良事件的发生率,以提高患者生活质量,改善患者预后[2]。颈动脉内膜中层厚度(IMT)能够特异性反映动脉硬化的程度,对心血管不良事件具有重要的独立预测价值[3]。为了探讨苯磺酸左旋氨氯地平与阿托伐他汀联合用于高血压治疗时对颈动脉内膜中层厚度的影响,作者回顾性分析了46例患者的临床资料,并进行了对比分析,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2009年11月—2012年10月在本院内科门诊就诊的原发性高血压合并颈动脉内膜中层增厚患者92例,其中男53例,女39例,年龄45~67岁,平均年龄(56.2±9.7)岁。所有患者均符合《200年中国高血压防治指南》中关于高血压病的相关诊断标准(收缩压≥140 mmHg, 舒张压≥90 mmHg), 高血压病程2~13年,平均病程(7.7±5.4)年,且均经颈动脉超声检查确诊颈动脉内膜中层增厚(IMT≥0.9 mm)。除外继发性高血压、高血脂患者,除外恶性肿瘤、严重肝肾功能不全、严重心脏瓣膜病患者,所有患者均无明显心律失常、外周血管疾病、糖尿病等疾病,且均能够坚持按医嘱服用药物,并能够按时来院复查,均无钙离子拮抗剂使用禁忌。将上述所有患者根据入院先后顺序随机分为观察组与对照组,每组46例。2组患者在年龄、性别、高血压病程、IMT等方面比较均无显著差异(P>0.05), 具可比性。

1.2 方法

观察组患者给予苯磺酸左旋氨氯地平[施慧达,施慧达药业集团(吉林)有限公司,国药准字H19991083]2.5 mg口服,1次/d,服用2周血压降至140/90 mmHg以下时剂量增加至5.0 mg, 1次/d口服,同时联合应用阿托伐他汀钙片(立普妥,辉瑞制药有限公司,国药准字J20120049)20 mg口服治疗,1次/晚,3个月后观察疗效。对照组患者给予硝苯地平缓释片(伲福达,青岛国风集团黄海制药有限责任公司,国药准字H10910052)10 mg口服1次/d+阿托伐他汀钙片20 mg口服治疗, 1次/晚, 3个月后观察疗效。

1.3 观察指标

1.3.1 血压测量: 所有患者均进行血压监测,并由同一护士进行,采用汞柱袖带血压计,连续测量3次坐位血压,每次间隔≥1 min, 取3次血压检测值的平均值。

1.3.2 颈动脉IMT测定:2组患者均于治疗前后进行颈动脉IMT测定,并进行对比分析。采用Siemens ACUSON S2000型彩色多普勒超声诊断仪进行测量,探头频率选择10.0 MHz, 患者平卧,颈部侧伸45度,自颈动脉起始处进行纵向扫查,依次对双侧颈动脉、颈总动脉分叉处、颈内动脉进行扫查,了解颈动脉内径、血流速度、IMT及是否有颈动脉粥样斑块形成等信息。于颈总动脉膨大近端1 cm处(颈总动脉长轴第一条线状较高回声前缘至第二条线状较高回声前缘的垂直距离)测量IMT, 双侧共测量6点,取平均值。

1.3.3 内皮依赖性血管舒张功能(FMD)测定:参照Celermajer肱动脉舒张功能测定方法,采用Siemens ACUSON S2000型彩色多普勒超声诊断仪进行测量,探头频率选择10.0 MHz, 上肢外展45度,测量肘窝上2~15 cm范围肱动脉进行测量,采用2D灰阶成像取肱动脉长轴切面,获清晰图像后探头固定,于舒张末期对肱动脉内镜进行测量,连续观察3个心动周期舒张末期肱动脉纵切面血管内径,取平均值(D0)。之后进行反应性充血试验:血压计袖带束前臂,加压至高于患者收缩压至少50 mmHg, 持续5 min后放气减压,之后60~90 s内再次进行肱动脉内径(D1)测量。FMD=(D1-D0)/D0×100%。

2 结 果

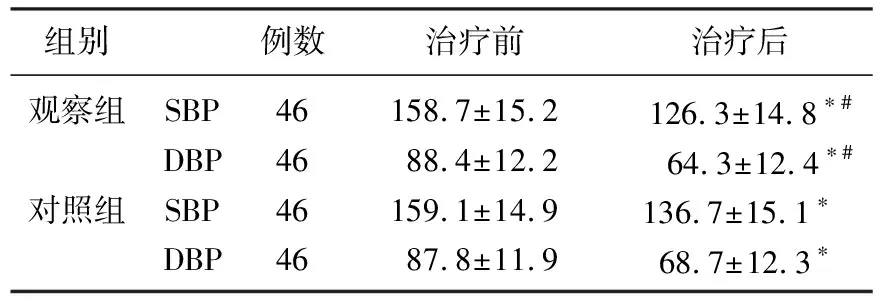

2组患者治疗前SBP、DBP比较均无显著差异(P>0.05), 经上述治疗2周后,2组患者SBP、DBP均显著降低(P<0.05), 且治疗后观察组患者SBP、DBP均显著低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者治疗前后血压变化比较 mmHg

2组患者治疗前颈动脉IMT比较无显著差异(P>0.05), 经上述治疗,观察组患者IMT显著降低(P<0.05), 而对照组治疗前后无显著变化(P>0.05), 且观察组治疗后IMT显著低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 2组患者治疗前后颈动脉IMT变化 mm

2组患者治疗前FDM比较无显著差异(P>0.05), 经上述治疗均显著增高(P<0.05), 且治疗后观察组显著高于对照组(P<0.01)。见表3。

表3 2组患者治疗前后颈动脉FMD变化 %

3 讨 论

高血压患者在发病初期多无明显临床症状体征,但其引起的多种并发症及后期的心脑血管病变均可导致严重后果,因此高血压又被称为人类健康的“无形杀手”。近年来随着人们饮食习惯的改变及社会压力的不断增加,高血压疾病的发病率呈现出不断上升趋势。高血压及其他血管疾病均可导致心、脑血管结构及功能的异常,进而可引发各种心脑血管不良事件,严重者可导致患者死亡,目前已成为严重危害公众健康的卫生问题。有研究[4]证实,高血压与血管内皮功能障碍的发生有着密切关系,是造成血管内皮损伤的重要原因之一。高血压导致血管内皮功能障碍的机制多认为可能与高血压造成的脂蛋白与血管壁接触时间延长,血管内皮通透性增加、内皮依赖的血管舒张性能减低、LDL穿透性的增加等有着密切关系[5]。关于高血压导致的血管内皮功能损伤的诊断,近年来浅动脉的超声影像学检查使得人们能够较为准确地对动脉内皮功能进行评估。其中最为可靠且简便易行的即为颈动脉超声检查,该检查将颈动脉作为全身动脉的一个代表,对其内膜功能进行评估[6]。其中血管内膜-中层厚度(IMT)的增加已被证实为动脉粥样硬化的早期表现,且已成为目前全身动脉粥样硬化性疾病诊断的重要依据[7]。另外不少专家学者[8]对FMD进行了研究,认为FMD能够较为可靠地反映血管内皮功能,而血管内皮功能能够在一定程度上反映心脑血管疾病的危险因素及基因易感性的指数。血管内皮功能失调可认为是心脑血管病的前期表现,不仅属于动脉粥样硬化的一个早期病理变化,同时在动脉粥样硬化斑块形成过程中也发挥了重要作用。苯磺酸左旋氨氯地平属于第三代二氢吡啶类钙离子拮抗剂,属于长效降压药物,降压作用更持久、更平稳,且具有较高的安全性,同时对于血糖、血脂、胰岛素抵抗等均无影响。降压过程中不减少心脑肾等重要脏器血流量,药物不良反应较少[9]。他汀类药物除调节血脂作用之外,能够通过竞争性的抑制胆固醇合成途径中的3-羟-3-甲基辅酶A还原酶,从而减少胆固醇的合成,另外还具有一定的抗炎及调节作用,对于内皮型氧化亚氮合酶的上调及稳定、氧化亚氮合成的增加等均具有重要作用[10]。为了探讨苯磺酸左旋氨氯地平与阿托伐他汀联合应用对高血压患者颈动脉IMT的影响,作者对92例患者进行了回顾性分析。结果显示,经上述治疗2周后,2组患者SBP、DBP均显著降低(P<0.01),且治疗后观察组患者SBP、DBP均显著低于对照组(P<0.01); 观察组患者IMT显著降低(P<0.01), 而对照组治疗前后无显著变化(P>0.05), 且观察组治疗后IMT显著低于对照组(P<0.01); 2组患者FDM经治疗均显著增高(P<0.01), 且治疗后观察组显著高于对照组(P<0.01)。上述结果表明,苯磺酸左旋氨氯地平与阿托伐他汀联合应用降压效果明显增强,同时能够有效降低颈动脉IMT,并能够提高FDM,改善血管内皮功能,对于动脉粥样硬化的发生具有一定延缓作用,从而降低高血压导致的心脑血管事件发生率,改善患者预后。苯磺酸左旋氨氯地平与阿托伐他汀联合应用改善颈动脉IMT的机制可能与以下几点有关[11-12]: ① 苯磺酸左旋氨氯地平通过降脂、降低血与主动脉组织脂质过氧化、增强超氧化物歧化酶等作用,良好的清除自由基; ② 通过降低内皮素-1水平一直血管平滑肌细胞的增生; ③ 一直炎性因子及炎症反应,从而对血管内皮功能起到保护作用; ④ 二者联合应用具有一定抗血小板聚集功能,对于血管内皮功能的保护也具有一定作用。

[1] 吴寿岭, 张子强, 宋胜斌, 等.高血压前期人群血压转归及其影响因素[J].中华心血管病杂志, 2010, 38(5): 415.

[2] 张维忠.高血压治疗目标和优化治疗动向[J].中华心血管病杂志, 2012, 40(7): 545.

[3] 李敏, 杜凤其, 高庆春, 等.颈动脉内膜中层厚度及脑动脉血流动力学与脑卒中的相关性研究[J].中华临床医师杂志: 电子版, 2013, 7(2): 538.

[4] 王静, 牟建军, 任洁, 等.青年高血压血管内皮功能损伤及早期动脉硬化改变[J].中华预防医学杂志, 2012, 46(1): 50.

[5] 徐瑞, 张莉, 等.高血压合并颈动脉斑块患者早期肾损害与内皮功能的相关性[J].中华肾脏病杂志, 2013, 29(7): 536.

[6] 施国颖, 余健彬, 汪建军.超声评价高血压病患者血管内皮功能的研究[J].中国实用医药, 2012, 7(33): 71.

[7] Panayiotou A G, Griffin M B, Tyllis T, et al.Association of genotypes at the matrix metalloproteinase (MMP) loci with carotid IMT and presence of carotid and femoral atherosclerotic plaques[J].Vasc Med, 2013, 18(5): 298.

[8] 魏亚娟, 刘保民, 周力.超声对2型糖尿病上下肢动脉内皮功能损伤的对比研究[J].中国超声医学杂志, 2010, 26(2): 156.

[9] 贾坦, 张李军, 战义强, 等.苯磺酸左旋氨氯地平治疗轻中度原发性高血压的疗效和安全性[J].中华心血管病杂志, 2013, 41(4): 301.

[10] 郑小燕, 刘玲, 赵水平.早期阿托伐他汀联合普罗布考治疗对急性冠状动脉综合征患者血管内皮功能的影响[J].中华心血管病杂志, 2009, 37(10): 900.

[11] 梁友玲.苯磺酸左旋氨氯地平治疗原发性高血压的临床疗效及其对患者血管内皮功能的影响[J].中国医师进修杂志, 2013, 36(16): 22.

[12] 关良劲, 钟汉林, 李雅茜, 等.苯磺酸左旋氨氯地平和硝苯地平缓释片对原发性高血压患者血压和颈动脉内膜中层厚度的影响[J].现代中西医结合杂志, 2013, 22(14): 1506.