崀山风景名胜区旅游形象感知研究

解 为

(长沙航空职业技术学院,湖南 长沙 410124)

一、研究背景与意义

随着经济社会的快速发展,生活节奏日益加快、工作压力不断增大,旅游已成为人们减压卸负、开阔视野、增长知识等很好的方式。特别是十八大以来,中国正在加快推进旅游发展方式转型,努力把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。

被誉为“丹霞之魂,国之瑰宝”的崀山风景名胜区,地质结构奇特,山、水、林、洞要素齐全,景区内丹霞地貌类型多样,加上其悠久的历史文化和众多的民俗风情,自古以来就是人们心驰神往的好去处,更被现代旅游者们视为中国最令人神往的地方之一。2000年由国家体育总局定为国家攀岩训练基地,2001年10月由国土资源部审定为国家地质公园,2002年5月由国务院审定为国家重点风景名胜区,2007年成功创建4A级景区,2010年成功申报世界自然遗产,目前正处于努力创建5A级景区的关键时期。

旅游目的地形象是吸引旅游者的关键因素。为增加旅游市场份额,积极打造具有鲜明旅游形象、游客感知满意的旅游胜地,成为各个旅游目的地的发展目标。纵观现有崀山旅游方面的研究成果,数量不多,并且基本上是丹霞地貌等旅游资源的开发[1],[2]、乡村旅游和生态旅游[3]等方面的探讨,而关于崀山旅游形象的营销研究比较缺乏。随着崀山风景名胜区旅游标准化创建工作的深入开展,崀山景区旅游形象的深化研究就显得更为迫切。本研究以崀山风景名胜区为研究对象,运用IPA分析法对其旅游形象感知进行实证研究,确定崀山旅游的发展方向。

二、旅游形象感知研究相关文献述评

国外学者对旅游目的地感知形象的研究可以追溯到19世纪中叶Boulding[4]研究得出“旅游感知形象是影响旅游选择和决策极其重要的因素”这一伟大论述。随后,Chon[5]、Gartner[6]、Woodside[7]、Moutinho[8]等研究者相继通过对旅游决策的众多因素重要程度进行对比,得出潜在旅游者进行目的地选择的重要决定因素是其对旅游目的地的感知形象,并对于旅游感知形象构成要素、形成过程、影响因素以及旅游地形象营销与传播等方面。学者们普遍认为形象由消费者理性与情感的表达形成,并且分为紧密联系的认知评价和情感认可两个构成部分,其中认知构成是情感形象的基础,情感反应源于对客体的认知。进而,认知与情感成分的结合产生一个总体或复合形象(Overall Image),即对产品或品牌正面或负面的评价。Echtner等研究者创立了包括属性(整体链)、功能(心理链)和普遍性(独特链)三个连续链的旅游感知形象结构框架[9],该成果是对目的地形象认知比较好的概括,在相关的研究中经常被引用。

国内学者对旅游形象的研究起步较晚,但发展迅速。20世界90年代以来,随着旅游形象研究领域的不断拓展,研究人员的学科背景呈现出多学科的特征,对旅游感知的研究不仅有利于丰富和完善旅游形象研究的相关理论,更有利用引导旅游者选择旅游地,加强旅旅游地自身的品牌建设和发展。而旅游感知的影响因素研究是国内学者研究的重点,了解旅游感知的影响因素有助于指导旅游地形象的塑造和传播。宋章海较早地提出旅游目的地形象的可感知性与不可感知性的概念,从旅游者的角度将影响因素分为旅游吸引因子、文化因子和相关附属因子等[10]。在社会心理维度方面,许春晓等以湘西里耶为例,探讨处于开发探索期的旅游地居民对旅游开发的影响感知和态度[11];在空间维度方面,张宏梅、陆林关注的是距离对旅游目的地游客感知形象的影响[12];在时间维度方面,刘睿文、吴殿廷等研究发现旅游者对不同旅游目的地形象感知的先后顺序会对旅游目的地的形象认知产生影响[13]。李峰同期研究出影响潜在旅游者对古城镇的前旅游感知形象的古城镇风貌、闲适氛围、地理位置等主要要素[14]。本文试图通过在现有研究成果的基础上,选取旅游形象的重要影响因子,对崀山旅游形象感知进行定量分析,以期为崀山风景名胜区不断发展和完善以吸引旅游者的目光提供一些有效的参考意见。

三、研究设计

(一)指标体系确定

旅游形象感知因子通过文献综述法和德尔菲法相结合获得,首先对旅游界学者关于旅游形象感知因子的研究进行综述整理,共梳理了李锋[14]、黄艺农[15]、宋子斌[16]等的研究成果,结合崀山风景名胜区的实际情况,筛选出具有代表性的旅游形象感知因子,再采用德尔菲法确定了旅游线路设计、旅游资源品质、空气质量、气候条件、植被景观、环境卫生、进入景区交通、景区内交通、景观设施、解说系统、景区休闲设施、旅游安全、当地民风、民俗文化、宗教文化、娱乐项目、旅游饮食、住宿设施、当地物价水平、旅游纪念品、景区管理水平和导游服务质量等22个观测变量,形成崀山风景名胜区形象感知评价体系。

(二)调查问卷设计

问卷设计包括两部分,第一部分为被调查者的基本情况,包括性别、年龄、文化程度、职业、月收入(学生参考月消费)等五项;第二部分为指标体系中22项观测变量的重视程度——满意度衡量,采用国际通用的李克特五级计分法设计表现性量表和重要性量表,表现性量表测量旅游者对崀山风景名胜区各要素表现的满意程度,1分表示非常不满意,2分表示不满意,3分表示比较满意,4分表示满意,5分表示非常满意;重要性量表陈述内容与表现性量表的观测变量一一对应,旨在测量崀山风景名胜区各要素在旅游者心目中的重要程度,1分表示非常不重要,2分表示不重要,3分表示比较重要,4分表示重要,5分表示非常重要。

(三)基础数据采集

问卷凋查于2013年9月28日-10月7日在崀山开展,为确保调查出旅游者对崀山整体形象的感知和问卷的普遍代表性,本次问卷调查是安排事先培训好的学生调查员在天一巷、辣椒峰、扶夷江、八角寨、紫霞峒、天生桥六大景区分别发放50份问卷,在从崀山回长沙的回程车上,采用等距抽样的方法对游客发放,每个团队发放问卷不超过人数的20%,每个家庭不超过1份。调查期间,共发放问卷300份,回收276份,剔除无效问卷和信息不完整的问卷后,有效问卷247份,有效回收率为82.33%。

(四)研究方法选择

本研究选用重要——表现程度分析法(Importance-Performance Analysis,简称 IPA) ,该方法最早由Martilla与James于1977年提出,自1985年首次被用于休闲业后,因其直观通俗、简单有效,在旅游业的服务满意度、产品表现、地区竞争力到宏观旅游政策制定等方面被广泛应用。本研究通过IPA分析法,对崀山旅游区22项观测变量整体表现性与重要性进行比较,反映出旅游目的地实际状况与理想目标之间的差距,为旅游目的地形象建设指引明确方向。

四、数据分析

本研究借助SPSS19.0对数据统计结果进行信度分析,运用IPA分析法建立分析模型,通过IPA定位分析图得出研究结论。

(一)样本人口及社会学特征分析

在本次调查获得的247个样本中,男性占58.2%,女性占41.8%,以男性为主;年龄构成上以中、青年为主,19-30岁、31—40岁、41-50岁 3个年龄段分别占样本的 31.4%、29.3%、20.7%;在职业构成上,企事业工作人员、专业技术人员、政府职员、商务人员、学生、服务人员六类人群分别占样本的 22.4%,19.6%、14.2%、10.1%、18.8%、6.9%,其他职业均有一定的样本分布;在月收入(学生为月消费)构成上,2000元以下、2001-3000元、3001-4000元、4001-5000元、5000元以上两个收入层分别占 30.3%、25.6%、19.5%、16.4%、8.2%,以中收入者为主,与旅游者中有相当一部分是还处于“纯消费者”行列的学生有关,高收入者所占比重不大;学历构成上以大专、本科学历为主,分别占到了总数人的34.7%、40.2%,这与现在高等教育逐渐普及有关,以上数据表明崀山风景名胜区对社会各界均有广泛的吸引力,特别受青年大学生和中年旅游者的青睐。

(二)信度分析

为了确保量表的可靠性,本研究利用SPSS19.0对22项涉及旅游形象感知观测变量的重要性量表、表现性量表、总体量表进行内部一致性检验,得到其克朗巴哈 α 系数分别为 0.877、0.892、0.902,均超过0.8,说明该问卷的测试量表具有良好的内部一致性。同时,所有的问题的项目与总体的相关系数都大于0.35,故所有观测变量均予以保留。

(三)IPA分析及结果

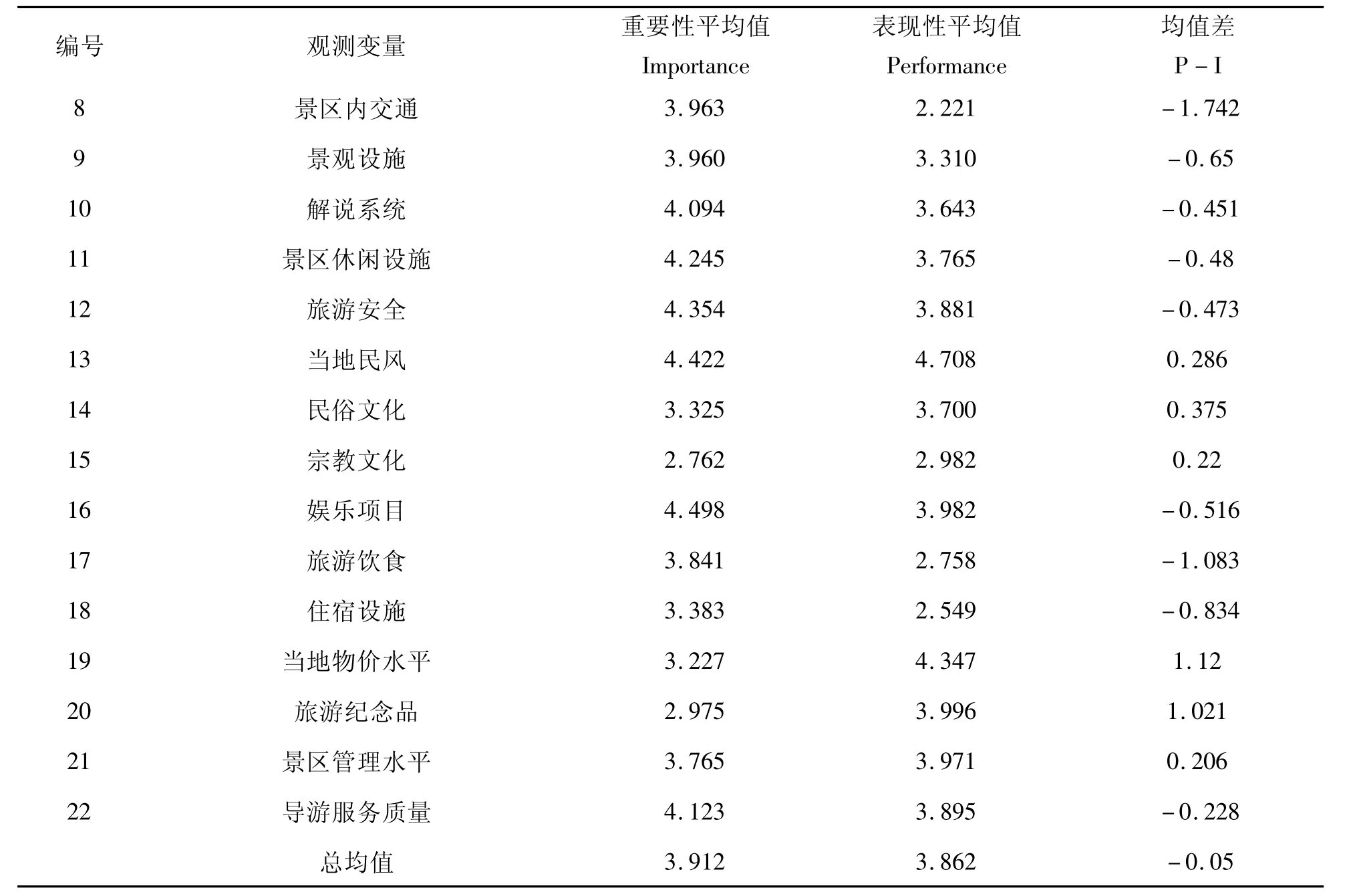

通过对回收的247份有效问卷进行结果统计,分析旅游者对崀山整体旅游形象的感知。首先对22项观测变量进行编号以便于后面绘制IPA定位分析图,然后对问卷结果进行统计,得到如表1中所示的该22项观测变量的重要性和表现性的均值和总均值。从总体均值来看,重要性量表中得到的总体均值为3.912,表现性量表中得到的总体均值为3.862,表明旅游者对崀山旅游实际体验与期望值虽然有一定的差距,但整体情况比较满意,同时可以得到以(3.912,3.862)为垂直交叉点形成的IPA四个象限。

编号 观测变量 重要性平均值Importance P-I 8景区内交通 3.963 2.221 -1.742表现性平均值Performance均值差景观设施 3.960 3.310 -0.65 10 解说系统 4.094 3.643 -0.451 11 景区休闲设施 4.245 3.765 -0.48 12 旅游安全 4.354 3.881 -0.473 13 当地民风 4.422 4.708 0.286 14 民俗文化 3.325 3.700 0.375 15 宗教文化 2.762 2.982 0.22 16 娱乐项目 4.498 3.982 -0.516 17 旅游饮食 3.841 2.758 -1.083 18 住宿设施 3.383 2.549 -0.834 19 当地物价水平 3.227 4.347 1.12 20 旅游纪念品 2.975 3.996 1.021 21 景区管理水平 3.765 3.971 0.206 22 导游服务质量 4.123 3.895 -0.228总均值9 3.912 3.862 -0.05

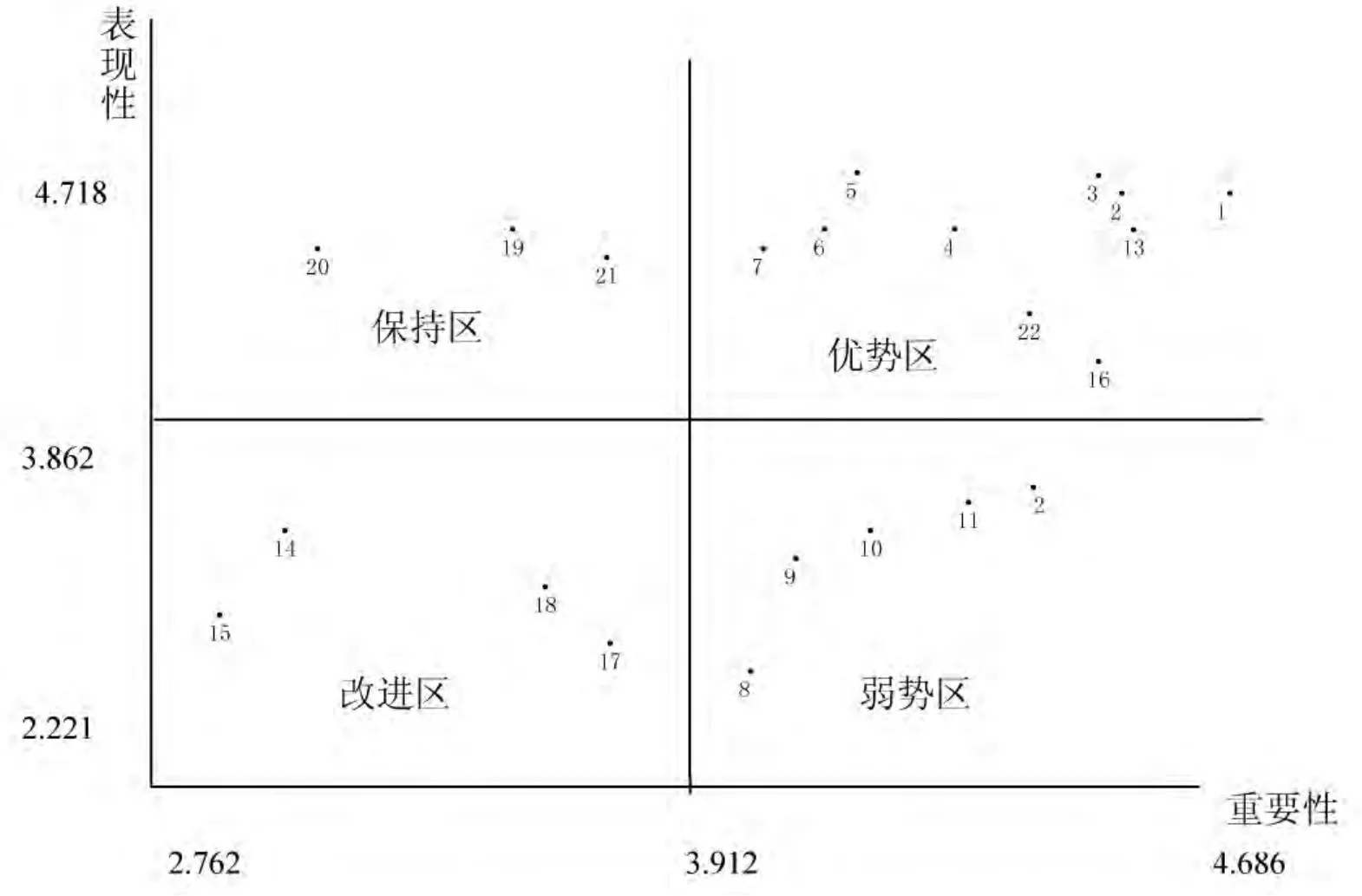

将所有观测变量的重要性平均值和表现性平均值绘入四个象限的相应位置,即得图1中所示的崀山旅游形象感知IPA定位分析图。

整体来看,22项观测变量整体表现性平均值虽然比重要性平均值略低,但是指标值也达到了3.862,表明旅游者的满意度是比较满意并且接近于满意的。表1还显示旅游线路设计、景区内交通、旅游饮食、住宿设施、景观设施、娱乐项目、景区休闲设施、旅游安全、解说系统、导游服务质量等10项观测变量的感知与预期还有一定差距;而环境卫生、旅游资源品质、景区管理水平、宗教文化、气候条件、当地民风、民俗文化、进入景区交通、空气质量、植被景观、旅游纪念品、当地物价水平等12项观测变量的感知超出了预期。同时,从崀山旅游形象感知IPA定位分析图进行分析,旅游者对于22项指标还是褒贬不一:

第一象限中有10项观测变量,分别是旅游线路设计、旅游资源品质、空气质量、气候条件、植被景观、环境卫生、进入景区交通、当地民风、娱乐项目、导游服务质量。根据IPA的分析原理,可解释为崀山风景名胜区在游客的心目中,游线路设计、旅游资源品质等观测变量不但对建设旅游目的地形象很重要,而且比较令人满意,表现性较好,应该继续努力,加大旅游资源的合理开发和整合利用,保持和提高资源的品质和质量。

第二象限是保持区,包括当地物价水平、旅游纪念品、景区管理水平3项观测变量,表明这三项观测变量相对于第一象限优势区的观测变量来说并不重要,但旅游者却感觉到崀山旅游名胜区在第二象限当地物价水平、旅游纪念品、景区管理水平这3个观测项目上的实际表现高于第一象限优势区导游服务质量等观测项目。虽然崀山是较年轻的旅游风景区,通过政府部门有效管理,其发展还是得到旅游者的认可。同时,邵阳地区物产丰富、民风淳朴,诸多的农产品打造成高品质的旅游纪念品,其种类丰富多样而且物美价廉,大受旅游者的欢迎。如果能够加强旅游纪念品的宣传力度,充分利用这方面的资源优势,同样能提高景区的知名度和促进旅游消费。

图1 崀山旅游形象感知IPA定位分析图

第三象限是改进区,包括民俗文化、宗教文化、旅游饮食、住宿设施等4项观测变量。按照IPA分析法的分析原理,位于第三象限改进区的观测变量既不重要,旅游者的感知评价也相对偏低,但是从宗教文化和民生文化的表现性高于重要性来看,旅游者对于历史悠久的崀山的人文环境还是感同身受的,如果深度挖掘其文化内涵并将其转化为旅游产品,促进崀山地区的旅游资源多样性,吸引各种类型的旅游者。结合崀山旅游实际情况,旅游饮食、饭店住宿的表现性略低于重要性,这可能与问卷调查时期正处于旅游旺季,游客相对集中,饮食与住宿条件暂时性降低有一定关系。

第四象限是弱势区,包括景区内交通、景观设施、解说系统、景区休闲设施、旅游安全等5项观测变量。崀山的旅游要发展,不仅仅只凭借其自然条件,还必须满足旅游者的各种需求,应该能向旅游者提供用以满足其旅游活动所需要的全部服务,包括景区内交通、景区休闲设施、景观设施、解说系统等各种设施和服务,这些方面是需要大力加强的,才能让旅游者感觉到最起码的便利和安全,从而有效开拓客源市场,吸引更多的旅游者前来参观游览。

五、结束语

崀山风景名胜区旅游资源数量多、品质高,是继张家界后发现的又一颗璀璨的风景明珠。通过对崀山风景区的旅游线路设计、旅游资源品质等22项观测变量进行IPA分析,结果表明旅游目的地的旅游线路设计、旅游资源品质、娱乐项目、当地民风、旅游安全等观测变量是旅游者最看重的五项指标,而宗教文化、旅游纪念品、当地物价水平、民俗文化、住宿设施等要素重要程度不高。而旅游者最满意的五项指标分别是空气质量、旅游资源品质、当地民风、植被景观、旅游线路设计,相比之下,表现弱些的是景观设施、宗教文化、旅游饮食、住宿设施、景区内交通。

追其缘由,一是大部分旅游者来崀山的主要目的是感受大自然的美,对其自然风光、资源品质比较注重,旅游者来此都感觉不枉此行,而宗教文化等只是相得益彰、可有可无的因素,不影响崀山的形象;二是景点的开发程度还是不够,目前崀山大概一天即可游览大概,住宿和餐饮等不被大部分游客看重;三是旅游行为本身是消费行为,而崀山的旅游费用相对不高,旅游者一般不是很注重当地的物价水平;四是崀山各个景点间还是有一定的距离,如果不是自驾游或者旅行社安排好交通工具的话,在景区内游玩还是需要相当的体力,这也是来崀山的老年旅游者较少的原因之一。

基于上述结论,崀山作为世界自然遗产地和国家4A级旅游景区,特别是在发力冲刺创建国家5A级景区的重要时期,应该大力整合自然资源和人文资源,完善旅游基础设施建设和旅游产品结构,发展多元化旅游产品,满足旅游者食、住、行、游、购、娱多方面需求,逐步形成集观光、度假、休闲、探险、科考为一体的综合型旅游目的地,进一步规范旅游服务与管理,提高旅游服务质量,提升旅游目的地形象,实现旅游效益的最大化。本研究提出以下资源开发建议:一是利用黄金、麻林瑶族民俗民风、白面寨古战城堡、和玉泉寺宗教旅游资源,开发文化体验之旅;二是利用崀山险峻的地势和扶夷江漂流等旅游资源,开发体育健康之旅;三是利用丹霞地貌、喀斯特地貌、丰富的植被资源开发科学考察之旅;四是整合当地的各种特色饮食,开发美食体验之旅。同时,还可以针对不同客源,开发商务旅游、森林旅游、家庭旅游等产品。

[1]李航飞.对崀山丹霞地貌旅游开发的几点思考[J].云南地理环境研究,2006,(5).

[2]谢江红.论崀山旅游资源的深度开发[J].邵阳学院学报(自然科学版),2005,(1).

[3]冯灿飞,曹捷.崀山发展低碳旅游SWOT分析及其对策[J].邵阳学院学报(社会科学版),2012,(1).

[4]E.Boulding.The Image[M].Ann Arbor:The Universityof Michigan Press,1969.

[5]K.S.Chon.The Role of Destination Image in Tourism:A Review and Discussion[J].The Tourist Review,1990,(2).

[6]Gartner,C.M.The Meaning and Measurement of Destination Image [J].Journal of Tourism Studies,1991,(2).

[7]Arch G.Woodside,Steven Lysonski.A General Model of Traveler Destination Choice[J].Journal of Travel Research,1989,(4).

[8]Moutinho,L.Vacation Tourist Decision Process[J].The Quarterly Review of Marketing,1984,(3).

[9]C.M.Echtner and J.R.Brent,Ritchie.The meaning and Measurement of Destination Image[J].The Journal of Tourism Studies,1991,(1).

[10]宋章海.从旅游者角度对旅游目的地形象的探讨[J].旅游学刊,2000,(1).

[11]许春晓,邹剑,李纯.开发探索期旅游地居民的旅游影响感知研究——以湘西里耶为例[J].旅游研究,2009,(3).

[12]张宏梅,陆林,章锦河.感知距离对旅游目的地之形象影响的分析——以五大旅游客源城市游客对苏州周庄旅游形象的感知为例[J].人文地理,2006,(5).

[13]刘睿文,吴殿廷,肖星,等.旅游形象认知的时间顺序对旅游目的地形象认知的影响研究——以银川沙湖与榆林红碱淖为例[J].经济地理,2006,(1).

[14]李锋.构成古城镇前旅游感知形象的要素研究[J].软科学,2008,(5).

[15]黄艺农,程柯.基于游客感知形象的武陵源风景名胜区营销路径分析[J].湖南师范大学社会科学学报,2006,(12).

[16]宋子斌,安应民.旅游目的地形象之IPA分析—以西安居民对海南旅游目的地形象感知为例[J].旅游学刊,2006,(10).