大规模侵权视角下的产品责任保险研究

孙宏涛

(华东政法大学 经济法学院,上海 201620)

一、大规模侵权与产品责任保险

现代社会中,大规模生产工厂的建立、各国商贸往来的便捷、产品销售渠道的不断增多①现在社会中,除实体门店外,网络销售日益火爆也获得越来越多消费者的认可,可以说,电子商务销售模式已经成为继实体门店外一个新的热门销售渠道。以及现代物流业的快速发展,使得产品的产出数量不断增多,生产效率不断提高,流通速度不断加快,销售覆盖面不断扩张。上述改变在给人们带来方便快捷享受的同时,也带来一定的负面影响,那就是一旦因产品存在缺陷发生产品责任事故,涉及到的受害人数量非常巨大,涉及范围非常广泛甚至跨越国界②例如食品、药品以及汽车等产品,其销售范围通常不仅仅局限于一国之内而是跨越数国,当因上述产品存在缺陷并导致产品责任事故发生时,其造成的损害通常是跨越国界的。,与此同时,巨额的损害赔偿金也远远超出一般的侵权责任事故。这种基于同一不法行为或多个同质性事由给大量受害人造成人身损害或财产损害的事件,称之为“大规模侵权”。[1]严格意义上讲,“大规模侵权”并非法律概念,德国克里斯蒂安·冯·巴尔(Christian von Bar)教授将其定义为:涉及大量受害人的权利和法益损害事实发生的侵权事件。③参见[德]克里斯蒂安·冯·巴尔(Christian von Bar),贺栩栩译,《大规模侵权损害责任法的改革》,中国法制出版社2010年版,第1页。克里斯蒂安·冯·巴尔还认为,在生态侵权领域,大规模侵权指对自然和环境造成重大损失的损害事实的发生,它也包括对无主自然物质和资源以及生态关系链的破坏。张新宝教授认为,大规模侵权具有以下特征:(1)本质上属侵权事件(案件),应当符合侵权责任法规定的特定类型的侵权责任之构成要件。自然灾害,如汶川地震造成的大规模损害,虽然受害人人数众多,但不属于侵权的范畴,因此也就不是“大规模侵权”。(2)被侵权人人数众多。《侵权责任法》对“侵权行为造成多人死亡”的死亡赔偿金计算标准做了特殊规定,但法律和现有司法解释尚未对“多人”到底是多少人做出明确的规定。在“大规模侵权”中,受害人人数众多,须数十人以上。(3)范围一般包括:产品责任、环境污染、重大交通事故、重大高度危险作业、危险物品致人损害,但不包括空难。[2]朱岩教授认为,大规模侵权是基于一个同质性的侵权事实在大范围内引起众多受害人遭受不同程度的侵害,如产品责任、环境污染、工业事故、反托拉斯、证券诉讼及消费者保护领域。大规模侵权的特征主要有:(1)存在多数受害人;(2)发生原因既可能基于同一侵权行为,也可能因同质性行为而引发;(3)损害范围巨大。[3]

综上所述,我们可以将大规模侵权的特征概括如下:(1)受害人人数众多且造成大范围损害。与普通侵权案件相比,在大规模侵权案件中,通常存在着人数众多的受害人,正是由于受害群体范围较大,因此,损害赔偿数额通常也远远超出普通侵权案件。(2)侵权行为的单一性或同质性。在大规模侵权案件中,基于加害人实施了单一或同质性的行为并发生多次重复性的侵害。(3)因果关系认定上的复杂性。在大规模侵权中,因果关系是最复杂且难以判断的。原因在于,与一般侵权案件不同,大规模侵权案件中存在着数量众多的受害人,并且,由于许多案件中损害的潜伏期较长,法院在判断因果关系时面临着诸多困难。对此,冯·巴尔教授也不得不承认,总体上看,因果关系的不确定性仍然是大规模侵权中的一个难题。①例如在举世震惊的美国石棉案中,在工作中经常接触石棉的工人,由于长期吸入石棉粉尘,几年之后很容易患上严重肺病,这种肺病的潜伏期往往长达20多年。事发20多年后,受害者往往很难举证证明哪个制造商所制造的石棉与其肺病有因果关系。参见张红:《大规模侵权救济问题研究》,《河南省政法管理干部学院学报》2011年第4期。(4)本质上属侵权案件,即须符合侵权责任的构成要件,可以纳入《侵权责任法》的调整范围。事实上,在大规模侵权案件中,最具代表性的即为产品责任案件。如发生在美国的石棉案件,从20世纪前半叶开始就有人提出石棉会引起肺部沉着病并有可能引起肺癌和间皮瘤的观点,但并未引起人们的足够重视。1967年,美国德克萨斯州一名港口石棉搬运工死于石棉肺,其妻起诉至法院并首次获得巨额赔偿。其后,马里兰州一位63岁的妇女声称石棉损害了她的健康,经法院判决成功索赔50万美元。这两起案件胜诉后,在律师的主导下,石棉诉讼逐渐发展成为大规模的集团诉讼。至今,因石棉导致人身伤害的索赔案件与保险理赔案件仍然绵绵不绝。[1]在上述大规模产品侵权案件发生后,如何及时、充分地补偿受害人遭受的损害及其后续治疗费用,成为学者们关注的焦点所在。针对上述大规模产品侵权案件,学术界与实务界提出的应对措施主要有以下几种:

第一,建立大规模侵权救济基金。目前,大规模侵权救济赔偿基金制度在各国已经有了较为广泛的运用,并在实践中不断发展完善。例如,2001年美国“9·11”事件发生后,联邦政府建立了赔偿基金。2004年4月1日,“9·11”事件赔偿基金管理机构负责人肯尼思·范伯格(Kenneth Feinber)发表声明称,有亲人在“9·11”事件中死亡的每个家庭,平均获得180万美元赔偿,从25万美元至700万美元不等。在“9·11”事件中身体受伤者获得的赔偿最少的为500美元,最多的为790万美元。2010年4月,英国石油公司(BP)因海上钻井事故导致石油泄漏至美国近海墨西哥湾长达数月,造成人类历史上罕见的生态灾难。美国国会和行政部门在事发后的第一时间采取紧急措施,促使BP迅速拿出200亿美元成立救助基金,用于油污清除与损害赔偿。肯尼斯·范伯格再次担任该基金管理人。[2]在我国,2008年,“三鹿奶粉”事件爆发后,作为侵权人的三鹿公司与另外21家责任公司对近30万名确诊患儿给予9亿元一次性现金赔偿后,共同出资2亿元建立了医疗赔偿基金。中国人寿保险公司受中国乳制品工业协会委托对该基金进行管理运作,主要用于因食用“问题奶粉”而患上5类相关疾病的患儿相关的医疗或手术费用,直至患儿年满18周岁。

第二,借助责任保险。我国《保险法》第65条第4款规定,责任保险是指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险。在人们的社会生产、社会生活和社会活动过程中,可能由于疏忽、过失造成他人的人身、财产损失,并且由此要承担相应的损害赔偿责任。这种损害赔偿责任可以通过转嫁的方式由保险人承担,即投保人与保险人订立责任保险合同,由投保人向保险人支付保险费,保险人则在被保险人依法应当对第三人承担损害赔偿责任时,承担保险责任,代替被保险人向第三人进行损害赔偿。借助责任保险,可以将被保险人针对第三人承担的损害赔偿责任转由经济实力强大的保险公司承担。在大规模产品侵权案件发生后,借助责任保险,可以由保险公司按照保险合同的约定在保险金额范围内赔偿受害人遭受的损失。由此,实现了损害赔偿的社会化,以损失分散的形式将加害人的赔偿责任转移给保险公司承担,而保险公司则借助保险这一分散风险的工具将上述损失转移给成千上万的投保人。这样一来,不仅减轻了企业承担的巨额赔偿压力,更为受害人获得及时、充分、有效的救济提供了保障。由此可见,在大规模产品侵权案件中,责任保险也是一种化解风险的有效途径。

由于大规模产品侵权案件涉及的受害人人数众多,损害赔偿数额巨大,因此需要提前构建必要的预防机制以及全社会各行业各部门共同应对,并采取多元化的救济手段。具体说来,在食品、药品等与公民生命健康安全较为密切的行业应建立行业基金制度。此外,通过推行产品责任强制保险,发展产品责任强制保险认证制度,充分发挥保险在大规模产品侵权中的救济作用。在大规模侵权案件发生后,首先由保险公司在产品责任保险合同约定的保险金额范围内支付赔偿金,超出部分由侵权企业承担。如果侵权企业因无法承担数额巨大的损害赔偿责任而破产,则可以启动行业赔偿基金。通过产品责任保险与行业基金的配合,最大限度地减轻企业与政府的经济负担,并确保受害人能够得到充分、及时、有效的赔偿。

二、大规模侵权案件中产品责任保险赔偿限额之类型

与此同时,应当看到的是,在大规模侵权案件中,保险公司为了维护自身的正常经营并降低自己的经营风险,通常会在产品责任保险合同中设定赔偿限额,即保险公司承担赔偿责任的最高金额。综合看来,产品责任保险的赔偿限额通常有以下几种类型:

1.每次产品责任事故或同一原因引起的一系列产品责任事故的赔偿限额。又可以分为财产损失赔偿限额和人身伤害赔偿限额。

2.产品责任保险期内的累计赔偿限额。又可以分为累计的财产损失赔偿限额和累计的人身伤害赔偿限额。

3.财产损失和人身伤害合并赔偿限额。某些情况下,保险人也将财产损失赔偿限额和人身伤害赔偿限额合并成一个赔偿限额,或者只规定每次事故和同一原因引起的一系列责任事故的赔偿限额,而不规定累计赔偿限额。

4.免赔额。在产品责任保险的经营实践中,保险人除通过赔偿责任限额减轻自身的承保风险外,通常还利用免赔额的规定,敦促投保人与被保险人履行谨慎注意义务,并尽量降低产品责任保险事故发生的概率。通常情况下,产品责任保险合同的免赔额采用绝对免赔额的形式,并且只适用于对财产损失的赔偿。

三、大规模侵权案件中产品责任保险之索赔基础

产品责任保险的承保基础是指确定保险责任期间的方法。在某些大规模侵权案件中,损失的起因、损失的发生、损失的发现、提出索赔以及支付赔款通常间隔时间较长,可能长达几年甚至数十年,所以对产品责任保险人而言,确定保险责任期间至关重要。通常说来,在产品责任保险中有两种确定保险责任期间的方法:即期内发生式与期内索赔式。

(一)期内发生式

所谓期内发生式是以损失事件作为承保基础。按照此种承保基础,凡是在保险期间内发生的保险事故造成的损失都应由保险人负责赔偿,至于被保险人提出索赔的时间并不在考虑的范围之内。换言之,不论受害人在保险期间内还是在保险期间届满后向被保险人提出索赔请求,只要产品责任事故发生在保险期间内,保险人均应承担保险责任。按照该种承保基础,保险公司可能要随时面对那些早已超出保险期间,但是因被保险人发现损失较晚刚提出索赔的案件。事实上,在保险实务中,保险人通常会根据产品责任事故的潜伏期规定索赔的截止日期。

在美国,许多保险公司的产品责任保险单以Occurrence代替Accident,这样一来,保单的承保范围除了意外事故外,还包括连续或重复使用的潜在责任。但关于连续或重复发生的事故,对于事故发生时间点的认定较为困难,尤其是涉及到长期潜伏性疾病或伤害时,针对受害人的损失何时发生,对于保险人的责任认定至关重要。关于该问题,美国学者提出了三种不同学说:[4]

1.危险暴露说。该学说认为,事故发生是在“第一次暴露于药品或有毒物质”时,主张当受害人接触缺陷产品超过安全标准损害时为保险事故发生的时间点。

2.症状明显说。该学说认为在产品责任保险中,事故发生的时间点应为受害人经诊断症状明显时。按照该学说,产品责任保险单中所说的意外事故发生是着重于实际发生的损害,而非可能发生的损害。因此,虽然使用缺陷产品可能导致消费者或使用者身体健康受损的,但如果其立即停止使用即可以通过人体新陈代谢解除损害的,不能认定损害已发生。

3.危险存在于人体说。该学说认为,当危险存在于人体时,可以视为保险事故已发生。按照该学说,凡是第一次暴露于药品或有毒物质,并经过漫长的危险潜伏期,导致症状明显提出赔偿请求时,整个期间均为事故发生时间。上述期间可能长达十几年甚至几十年,在此期间内,凡承保缺陷产品(例如有害药品或有毒物质如石棉产品)的保险人均应承担保险责任。这样一来,可能出现“长尾责任”。①所谓“长尾责任”是指在以“期内发生式”作为索赔基础的情形下,在保险期间内发生的事故,可能会在保险期间终止后一段时间,甚至很长时间后才提出理赔,导致保险公司的“长尾巴责任”。参见李玉泉:《保险法》,法律出版社2003年版,第184页。

以期内发生式作为承保基础对于被保险人与受害人更为有利,因为按照该种承保基础,凡是在保险期间内发生的保险事故,受害人只要在诉讼时效期间内向被保险人提出索赔请求,保险人都应当承担保险责任,这对于被保险人与受害人的保障更为充分。但该种承保基础对于保险人而言较为不利,因为在这种承保基础下,保险人面临着“长尾责任”,无形中增加了其经营风险。而且考虑到通货膨胀等因素,保险人越发难以估算赔付风险,也难以准确厘定保险费率。与此同时,采取期内发生式可能造成保险事故发生期间不易确定并造成举证上的困难。[5]

(二)期内索赔式

所谓期内索赔式是以索赔提出作为承保基础。按照此种承保基础,凡是在保险期间内产品事故受害人向被保险人提出索赔的都应由保险人负责赔偿。按照该种方式承保的产品责任保险单,保险人可能要赔偿在产品责任保单起保日期以前发生的责任事故导致受害人遭受的损失。为了避免保险人承担过重的经营风险,在期内索赔式中,保险人通常会规定一个追溯期。顾名思义,追溯期是指追溯以往的期限。在产品责任保险中,通常会从保险责任起始日向前追溯一段时间,保险人对于在此期间内发生且受害人在保险期限内首次提出索赔的保险事故要承担保险责任。②显而易见,追溯期越长,对被保险人的保护越为有利,因为此时被保险人可以获得更为长期的保险保障,因此,在保险实务中,被保险人也可以通过多缴纳保费的方法获得更长期间的追溯期保障。

在保险实务中,产品责任保险通常以期内索赔式作为承保基础,即以受害人向被保险人提出索赔请求的事实发生在保单的有效期间内作为保险人赔付保险金的前提条件。严格说来,期内索赔基础又可以分为两种:其一为纯粹式索赔请求基础(Pure Claim-Made Basis)或标准式索赔请求基础(Standard Claim-Made Basis)。在该种期内索赔基础中,没有扩展发现期③所谓扩展发现期是指在保险人解除保险合同或保险期限届满而当事人双方无法达成续保协议时,投保人通过向保险人支付额外的费用而获得一个扩展期。对于受害人在该扩展期内针对保险合同解除前或保险期限届满前发生的产品责任事故提起的索赔诉讼,保险人都应当承担保险责任。借助扩展发现期制度,可以在保险人解除产品责任保险合同或保险期限届满而当事人双方无法达成续保协议时,为被保险人提供额外的保险保护期。当受害人针对产品责任事故在保险期间或扩展发现期内提出索赔请求时,保险人都应当承担保险责任。借助该制度,完善了产品责任保险对产品责任风险的分散功能,强化了对生产者与销售者的保护力度。的设置。因此,只有受害人在保险期间内提出索赔请求的,保险人才能按照产品责任保险合同的规定承担保险责任。其二为修正式索赔请求基础(Modified Claim-Made Basis)或索赔请求及发现基础 (Claim-Made and Reported Basis)。在该种期内索赔基础中,设置了扩展发现期,无论受害人在保险期间内,还是在扩展发现期内提出索赔请求,保险人都应按照产品责任保险合同的约定承担保险责任。

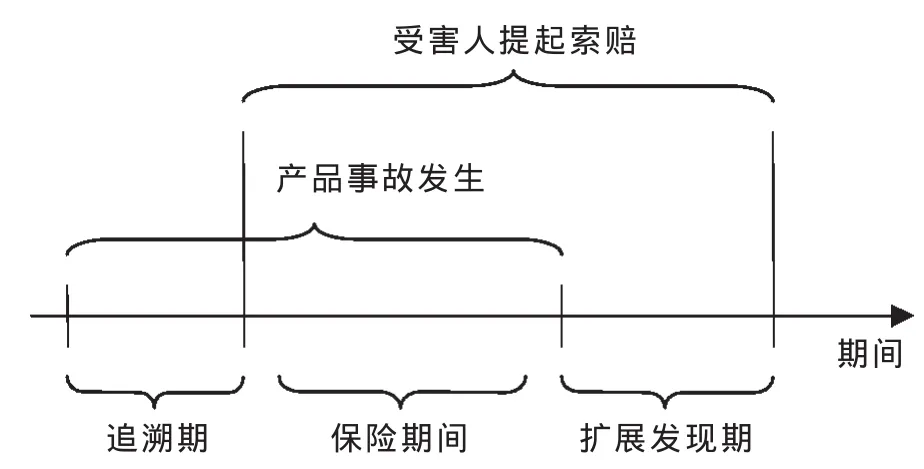

从理论上讲,无论采用纯粹式索赔请求基础的产品责任保险单还是采用修正式索赔请求基础的产品责任保险单,不管产品责任事故发生在何时,只要受害人在保险期间或扩展发现期内向被保险人提起索赔诉讼,保险人就应当承担保险责任。但事实上,这是不可能的,原因在于,如果要求保险人对任何期间内发生的保险事故都承担保险责任,将大大增加保险人的经营风险,使保险人难以准确评估和算定风险发生的概率,从而直接影响到保险人的正常经营。事实上,产品责任保险之所以采用期内索赔式作为其承保基础,而放弃采用期内发生式标准,主要原因就是为了规避上文所述的“长尾责任”,以减少保险人的经营风险。④目前,大部分保险公司销售的保险产品都放弃了期内发生式而采用期内索赔式。这样一来,其可以在保险期间届满之时知晓自己的责任范围,避免产品责任保险领域的一大难题——保单回应的不确定性,进一步降低了自身的承保风险。尤其在因药物缺陷导致被保险人遭受损害时更是如此。所以,在保险实务中,大部分销售产品责任保险的公司都在保单中增加了追溯期条款,并规定只有当第三人针对被保险人在追溯期和保险期间内实施的不当行为并于保险期间或扩展发现期内提出索赔请求的,保险人才会承担责任。通过追溯期间的规定,使保险人能够准确地评估责任风险,维持其稳定经营。综上所述,产品责任保险的事故发生与索赔请求结构可以用图1来表示。

四、结语

图1 产品责任保险的事故发生与索赔请求结构

随着现代生产企业的快速发展,其生产规模日益扩大,生产效率也不断提高,产品从工厂到消费者手中的时间周期不断缩短,产品的覆盖面与影响范围也日益广泛。但是与此同时,当产品存在缺陷并因此导致消费者与使用者遭受损害时,其损害范围与损害规模也大得惊人,特别是在食品、药品领域,因产品缺陷导致的大规模侵权案件屡见不鲜。在上述大规模侵权案件发生后,如何给予受害人充分、及时、有效的救济,最大限度弥补受害人遭受的损害,已经成为人们日益关注的焦点。产品责任保险作为一种行之有效的救济制度,能够分散大规模侵权风险并消化损失,因此,应当更好地利用产品责任保险来弥补受害人遭受的损害。

[1]朱岩.大规模侵权的实体法问题初探[J].法律适用,2006(10).

[2]张新宝.设立大规模侵权损害救济(赔偿)基金的制度构想[J].法商研究,2010(6).

[3]朱岩.从大规模侵权看侵权责任法的体系变迁[J].中国人民大学学报,2009(3).

[4]陈雅萍.消费者保护法之商品责任与产品责任保险之研究[D].台湾:国立政治大学风险管理与保险研究所,1998.

[5]陈彩稚.保险学[M].台湾:三民书局,1996:347.