熄风通脑胶囊对局灶性脑缺血再灌注大鼠血液流变学的影响

曾聪彦, 胡 莹, 高玉桥, 梅全喜, 钟希文, 戴卫波, 林 慧, 张文霞

(广州中医药大学附属中山市中医院,广东 中山528400)

传统中医理论认为,急性缺血性中风患者多因积损正衰、劳倦内伤致肝肾阴液亏损,阴虚而致肝阳化风,加之阳热煎熬津液成痰,致使痰阻血脉,瘀滞不通而发为中风。因此,“风火挟痰瘀痹阻脑络”应为其主要病机[1-3]。根据上述中风主要病机,选用石决明、珍珠母、钩藤、豨莶草、牡丹皮、赤芍、三七等具有熄风、活血、解毒的中药组方,并严格按中药制剂研究技术指导原则有关规定要求,从处方优选以及制备工艺、质量标准、临床观察等多方面综合研究[4-6],最终研制成具有“熄风通脑、祛痰解毒、活血化瘀”的熄风通脑胶囊。该胶囊正是针对消除中风的“风火挟痰瘀痹阻脑络”病机而达到治疗急性缺血性脑中风病患者,促进患者各项功能的恢复。经我院多年临床观察,熄风通脑胶囊对脑梗死急性期所致的的肢体偏瘫、口角歪斜、语方謇涩等治疗有显著疗效,为探讨该制剂治疗急性缺血性脑中风机理,本实验通过改良线栓法制备脑缺血再灌注损伤大鼠模型,观察熄风通脑胶囊对脑缺血再灌注损伤大鼠的血液流变学指标的影响,为该药在急性缺血性脑梗死防治中的应用提供实验依据。

1 材料与方法

1.1 实验动物 雄性SD 大鼠,体质量280 ~350 g,由广州中医药大学实验动物中心提供,许可证号SCXK (粤)2013-0020。

1.2 试剂与仪器 熄风通脑胶囊(中山市中医院制剂室,批号20130911);步长脑心通胶囊(咸阳步长制药有限公司,批号130149);钓鱼尼龙线,直径0.26 mm,日本生产;LC-N6 型血液流变仪(北京普利生);真空采血管;GL-20G-II 高速冷冻离心机(上海安亭)。

1.3 动物分组、给药途径及剂量 健康雄性SD 大鼠120只,随机分为6 组,即熄风通脑胶囊低剂量组 (0.864 g/kg)、熄风通脑胶囊中剂量组(1.728 g/kg)、熄风通脑胶囊高剂量组 (3.456 g/kg)、步长脑心通组 (0.864 g/kg)、模型组和假手术组。正常饲养7 d 后,给药组连续灌胃给药7 d,1 次/d;模型组和假手术组给予等量蒸馏水灌胃。

1.4 动物模型制备 末次灌胃1 h 后,对大鼠手术造模,术前12 h 禁食,不禁水。

参照Zea-Longa[7]的大脑中动脉线栓法,并加以改良。用鱼线制备线栓,头端烧圆口,并在线栓的1.8 ~2.5 cm处做好标记。大鼠腹腔注射10%的水合氯醛(350 mg/kg)麻醉后,采用仰卧位固定,颈部备皮,皮肤消毒,在颈部正中切开,分离皮下筋膜及肌肉组织,使右侧颈总动脉(CCA)及颈内动脉(ECA)、颈外动脉(ICA)充分暴露,结扎颈总动脉、颈外动脉,于颈总动脉分叉切口处向颈内动脉插入线栓至之前标记处,感觉有阻力即达到大脑中动脉起始部,使其血流完全阻断,结扎颈内动脉。术后缝合伤口,用纱布浸泡生理盐水覆盖伤口,并于2 h 后拔出鱼线。手术期间及术后24 h 应保持大鼠肛温维持在37 ℃。假手术组仅分离右侧颈总动脉、颈外动脉和颈内动脉,而后缝合伤口[8-10]。

1.5 血液流变学检测 造模后24 h 将大鼠麻醉并于腹主动脉取血,全血快速取入绿头管中并轻轻摇动,2 h 内测定全血黏度、血浆黏度和红细胞压积,计算红细胞(RBC)聚集指数、变形指数和刚性指数。统计学处理运用SPSS 19.0 统计软件对数据统计分析,计量资料数值采用(±s)描述,组间比较采用单因素方差分析(One-way ANOVA),组间两两比较采用LSD 法进行,以P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对脑缺血再灌注损伤大鼠全血黏度、血浆黏度的影响与假手术组比较,模型组全血黏度低、中、高切变率在10、60、150 S-1均显著升高,差异有统计学意义(P <0.05);与假手术组比较,模型组血浆黏度显著升高(P <0.05)。与模型组比较,熄风通脑胶囊低、中、高剂量组及步长脑心通组在低、中、高切变率时全血黏度均显著降低,差异有统计学意义(P <0.05);与模型对照组比较,熄风通脑胶囊低、中、高剂量组及步长脑心通组的血浆黏度显著降低(P <0.05)。结果见表1。

表1 对脑缺血再灌注损伤大鼠全血黏度、血浆黏度的影响(±s,n=10)

注:与假手术组比较,△P <0.05;与模型组比较,* P <0.05

组别 剂量/(g·kg -1) 全血黏度/(mPa·s)低切(10 S -1) 中切(60 S -1) 高切(150 S -1) 血浆黏度/(mPa·s)熄风通脑胶囊低剂量组 0.864 11.30 ±1.07* 5.73 ±0.53* 4.53 ±0.36* 1.38 ±0.10*熄风通脑胶囊中剂量组 1.728 10.90 ±1.19* 5.69 ±0.48* 4.56 ±0.39* 1.37 ±0.07*熄风通脑胶囊高剂量组 3.456 10.82 ±1.01* 5.17 ±0.57* 4.38 ±0.45* 1.36 ±0.08*步长脑心通组 0.864 10.88 ±1.16* 5.50 ±0.50* 4.36 ±0.39* 1.38 ±0.07*模型组 - 12.53 ±1.71△ 6.50 ±0.76△ 5.13 ±0.68△ 1.62 ±0.27△假手术组10.23 ±0.71 5.43 ±0.40 4.14 ±0.36 1.23 ±0.12-

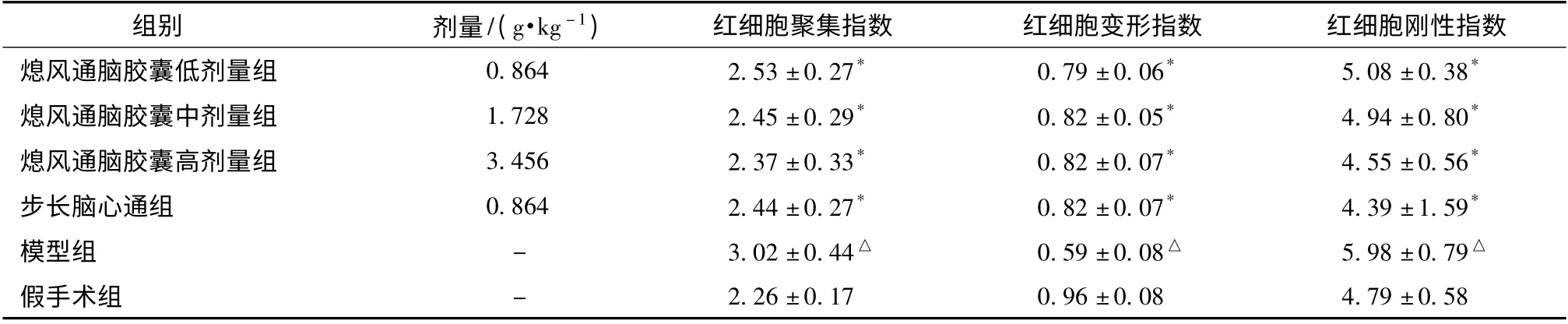

2.2 对脑缺血再灌注损伤大鼠红细胞聚集指数、红细胞变形指数和红细胞刚性指数的影响 与假手术组比较,模型组的红细胞刚性指数和红细胞聚集指数显著升高,红细胞变形指数则显著降低,差异有统计学意义(P <0.05);与模型组比较,熄风通脑胶囊各剂量组及步长脑心通组的红细胞刚性指数、红细胞聚集指数、红细胞变形指数均有显著改善(P <0.05)。提示熄风通脑胶囊可明显改善脑缺血再灌注损伤后红细胞应激能力。结果见表2。

表2 对脑缺血再灌注损伤大鼠红细胞聚集指数、红细胞变形指数和红细胞刚性指数的影响(±s,n=10)

表2 对脑缺血再灌注损伤大鼠红细胞聚集指数、红细胞变形指数和红细胞刚性指数的影响(±s,n=10)

注:与假手术组比较,△P <0.05;与模型组比较,* P <0.05

组别 剂量/(g·kg -1)红细胞聚集指数 红细胞变形指数 红细胞刚性指数熄风通脑胶囊低剂量组 0.864 2.53 ±0.27* 0.79 ±0.06* 5.08 ±0.38*熄风通脑胶囊中剂量组 1.728 2.45 ±0.29* 0.82 ±0.05* 4.94 ±0.80*熄风通脑胶囊高剂量组 3.456 2.37 ±0.33* 0.82 ±0.07* 4.55 ±0.56*步长脑心通组 0.864 2.44 ±0.27* 0.82 ±0.07* 4.39 ±1.59*模型组 - 3.02 ±0.44△ 0.59 ±0.08△ 5.98 ±0.79△假手术组2.26 ±0.17 0.96 ±0.08 4.79 ±0.58-

2.3 对脑缺血再灌注损伤大鼠红细胞压积、血沉的影响与假手术组比较,模型组血沉、红细胞压积显著升高,差异有统计学意义(P <0.05);与模型组比较,熄风通脑胶囊各剂量组及步长脑心通组的红细胞压积、血沉均显著降低,差异有统计学意义(P <0.05)。结果见表3。

表3 对脑缺血再灌注损伤大鼠红细胞压积、血沉的影响(±s,n=10)

表3 对脑缺血再灌注损伤大鼠红细胞压积、血沉的影响(±s,n=10)

注:与假手术组比较,△P <0.05;与模型组比较,* P <0.05

组别 剂量/(g·kg -1)红细胞压积/%血沉/(mm·h -1)熄风通脑胶囊低剂量组 0.864 2.53 ±0.27* 0.83 ±0.05*熄风通脑胶囊中剂量组 1.728 2.45 ±0.29* 0.82 ±0.07*熄风通脑胶囊高剂量组 3.456 2.37 ±0.33* 0.79 ±0.06*步长脑心通组 0.864 2.44 ±0.27* 0.82 ±0.07*模型组 - 3.02 ±0.44△ 0.96 ±0.08△假手术组- 2.26 ±0.17 0.77 ±0.05

3 讨论

脑缺血再灌注导致脑组织继发性损伤的病理生理过程是一个多环节、多途径损伤的复杂酶促级联反应,其病理机制非常复杂,与多种因素有关,其中一个的重要因素就是血液流变学改变。脑缺血再灌注时可耗竭三磷酸腺苷(ATP),堆积大量乳酸,降低红细胞膜ATP 活性,显著降低红细胞变形能力,升高血黏度,增强凝血活性及血小板聚集性,进而阻塞微血管、使血流不畅,进一步加重脑部微循环障碍,导致脑组织的缺血缺氧现象加重[11]。

在疾病的预防、诊断、预后判断中,对血液流变学相关指标进行检测具有重要的临床应用价值,尤其是在对致死率和致残率高的心脑血管病应用中显得更为重要[12]。作为血液流变特性最基本的指标——血黏度,主要包括全血黏度和血浆黏度,是研究血液流变学的最主要指标,它与血液流动性呈负相关,而与缺血性脑血管病的发生率呈正相关。血黏度增高不仅可造成血流缓慢,直接导致脑组织灌注不足而发生缺氧及代谢障碍,还可导致血管壁物理性损伤和内皮细胞损伤,为血小板聚集提供机会,促进血栓形成[13]。另外,红细胞聚集性和变形性则分别对低切变率血黏度和高切变率血黏度具有重要影响,红细胞聚集性增加,可使红细胞变形能力和血液流动性降低,从而升高血黏度。红细胞变形性增加,则降低红细胞的聚集性,增加血液流动性而降低血液黏度[14]。作为血液流变学主要指标的血黏度、红细胞变形性指数和红细胞聚集性指数等也是脑缺血再灌注损伤的病理生理过程中一个重要考察指标,通过考察预防性用药对脑缺血再灌注损伤大鼠血液流变学主要指标变化情况,可初步了解该药物对脑缺血再灌注损伤的保护作用。

本实验证实,脑缺血2 h、再灌注24 h 后,大鼠全血黏度、血浆黏度、血沉、红细胞压积、红细胞刚性指数和红细胞聚集指数均有不同程度升高,红细胞变形性指数则降低。熄风通脑胶囊能有效抑制脑缺血再灌注大鼠全血黏度、血浆黏度、血沉、红细胞压积、红细胞刚性指数和红细胞聚集指数升高,升高红细胞变形性指数。表明熄风通脑胶囊能改善脑缺血再灌注损伤大鼠血液流变性,进而改善微循环、使脑血流量增加、保护缺血再灌注损伤脑组织,为该药的开发和临床应用该药防治急性缺血性脑梗塞方面提供理论依据。

[1] 周迎春,邵念芳. 急性缺血性中风病因病机探讨[J]. 湖北中医学院学报,1996,1 (2):19-20.

[2] 倪 青,于丽红,高 演. 急性缺血性中风中医药研究[J]. 中西医结合心脑血管病杂志,2008,6 (2):127-28.

[3] 白伟杰,郑利群. 熄风通脑汤结合尿激酶溶栓治疗急性脑梗死疗效观察[J]. 实用心脑肺血管病杂志,2008,16(12):8-10.

[4] 曾聪彦,吴凤荣,陈宇英. 熄风通脑胶囊成型辅料的选择与处方研究[J]. 今日药学,2014,24 (5):326-327.

[5] 曾聪彦,梅全喜,钟希文,等. 正交试验法优选熄风通脑胶囊提取工艺[J]. 中国实验方剂学杂志,2013,19(13):28-31.

[6] 曾聪彦,梅全喜,胡玉良,等. 熄风通脑胶囊的质量控制[J]. 中国医院药学杂志,2013,33 (18):1548-1551.

[7] Longa E Z,Weistein P R,Carlson S,et al. Reversible middle cerebral artery occlusion without craniectomy in rats[J].Stroke,1989,20 (1):84-91.

[8] Koizumi J,Yoshida Y,Nakazawa T,et al. Experimental studies of ischemia brain edema I:A new experimental model of cerebral embolism in rats in which recirculation can be introduced in the ischemic area[J]. Stroke,1986,8 (1):1-8.

[9] Nagasawa H,Kogure K. Correlation between cerebral blood flow and histologic changes in a new rat model of middle cerebral artery occlusion [J]. Stroke, 1989, 20 (8 ):1037-1043.

[10] 王 平,顾振纶,周文轩,等. 心脑通胶囊对实验性脑缺血的保护作用[J]. 中成药,2000,22 (9):636-639.

[11] Gupta R C,Milatovic D,Zivin M,et al. Seizure induced changes in energy metabolites and effecta of N-nert-butyl-alphaphenylnitrone (PNB)and vitamin E in rats[J]. Pflugers Arch,2000,440 (5 Suppl):R160.

[12] 胡向阳,舒晓春,马 义. 紫檀芪对脑缺血/再灌注损伤大鼠血液流变学指标的影响[J]. 中成药,2011,33 (7):1225-1227.

[13] 王 键,谭 辉,菅 威,等. 脑络欣通对局灶性脑缺血-再灌注大鼠血液流变学及相关调节因子的作用[J]. 中国脑血管病杂志,2012,9 (11):590-591.

[14] 吴红彦,王虎平,展学孔. 参参康心滴丸对实验性脑缺血再灌注损伤大鼠血液流变学的影响[J]. 甘肃中医学院学报,2010,27 (6):2-3.