国内外信息产业分类标准研究——基于辽宁省ICT产业的投入产出分析

屈 超,李晓静

(1.东北财经大学 统计学院,辽宁 大连 116025;2.青岛农业大学 海都学院,山东 青岛 265200)

一、问题的提出

信息与通信技术业(information and communication technology,简称ICT)已经成为我国经济发展的支柱产业,对产业结构调整和经济社会形态由工业经济向信息经济转变有积极的推动作用,特别是随着大数据和云计算的快速发展,ICT 产业正在进行着新的飞跃。然而,与产业快速发展不相匹配的是我国ICT 统计工作仍然滞后,目前我国并未建立全面的信息理论体系作支撑,也没有专门针对ICT 的统计数据,关于ICT 的统计工作仍处在探索阶段。

统计分类是计量基础与分析的起点,我国ICT 产业唯一的官方分类标准是2003年国家统计局颁布的《统计上划分信息相关产业暂行规定》(以下简称《规定》)。该《规定》是以2002年《国民经济行业分类》为基础,根据我国国情,并参考联合国的《国际标准产业分类》(ISIC 3.1)制定的。事实上该《规定》是对自20世纪90年代以来中国学者对信息产业概念与范畴充分讨论的一次官方总结,《规定》的出台在一定程度上树立了ICT 产业的中国分类标准,随后几年许多学者的分析都使用了《规定》的分类标准。

但是必须要注意的是,分类标准不仅要在全国范围内具有权威性,更需要有国际可比性和时效性。《统计上划分信息相关产业暂行规定》制定之初参考了《国际标准产业分类》(ISIC 3.1),《规定》中的分类代码可以与ISIC 3.1 的相关分类进行对照,可以重新组合出与联合国口径相一致的“信息部门”和“信息与通讯技术”,从这一点看《规定》是有一定的国际可比性的。但是《规定》的国际可比性并不强,这是因为在ICT 统计领域中ISIC 本身也并不是“国际标准”,目前国际上有影响力的ICT 分类标准包括:《国际标准产业分类》(ISIC 4.0),北美产业分类体系(NAICS 2012)以及国际经济合作与发展组织(OECD)界定的“信息和通信技术部门”(OECD,2007),此外澳新产业分类体系(ANZSIC)、欧洲共同体建立的欧盟经济活动通用产业分类表(NACE 2.0)等也具有一定的影响力。此外,《规定》的时效性也比较差,《规定》颁布于2003年,距离现在已经过去了十几年,国际标准产业分类也更新到了ISIC 4.0,因此有必要对《规定》进行再探讨,建立具有国际可比性和时效性的ICT 产业分类标准。

本文将以辽宁省ICT 产业为例,通过投入产出分析直观地反映各分类标准的区别,从而对我国的ICT 产业分类提出改进建议。

二、代表性信息产业分类标准分析

1.联合国国际标准产业分类中信息产业的发展历程

1948年,联合国统计委员会设计了国际标准产业分类(ISIC)的最初方案。1958年,联合国统计委员会在ISIC 初稿的基础上,制定了ISIC 1.0。2006年,联合国统计委员会推出ISIC 4.0 时,信息和通讯首次作为门类被列入ISIC。

ISIC 4.0 对信息和通讯业的定义是包括信息和文化产品的生产和发行,为传送或发行这些产品以及数据或信息提供手段,以及信息技术活动、数据处理和其他信息服务活动。主要组成部分是出版活动(58 类),软件发行、电影和录音活动(59类),无线电和电视广播及节目录制活动(60 类),电信活动(61 类),信息技术活动(62 类),以及其他信息服务活动(63 类)。

2.北美产业分类体系信息产业的发展历程

北美产业分类体系(NAICS)是美国联合墨西哥和加拿大,为了满足三个国家的统计调查工作的需要而建立的分类体系,此分类体系用于北美三国的数据收集、统计分析及数据的发表,以便满足不同统计单位数据比较分析的需要。1997年NAICS 首次提出将信息业作为单独的产业类目,用代码51 表示,下设511(出版业)、512(电影音像业)、513(广播通讯业)以及514(信息服务与数据处理服务)四个部门。在NAICS 1997 中,信息产业仅包含信息服务业与信息产品,而未将信息设备的相关制造纳入到“信息业”中。

NAICS 2012 仍用51 表示信息业,下设6 个部门,分别为511(出版业)、512(电影音像业)、515(广播)、517(通讯业)、518(数据处理、托管及相关服务)、519(其他信息服务)。

NAICS 2012 规定的信息产业分类仅包含信息产品和信息服务,范围相对较小。与ISIC 4.0类似,NAICS 2012 中未包含信息设备制造业。

3.国际经合发展组织中信息产业的发展历程

国际经济合作与发展组织(OECD)自1997年对信息经济和信息社会测度进行研究,开创了国际组织研究信息产业部门与信息产业分类标准的先河。该组织于1998年在ISIC 3.0 的基础上,打破原有的分类体系框架,提出了“信息和通信技术部门”的概念并建立了一套完整的信息产业分类体系。OECD“信息和通信技术部门”的出现,掀起了一股研究信息产业定义与分类的热潮。

2007年,OECD 根据联合国统计委员会新修订的ISIC 4.0,对信息产业进行了重新的界定,提出了“信息通信服务业”、“内容和媒介”的概念。

OECD 2007 将信息产业定义为能用电子手段履行信息处理功能或通信功能的部门,其中包括信息的传输和显示,主要包括ICT 制造业、ICT 贸易及ICT 服务业三个部门。OECD 2007 定义的“信息和通信技术部门”不仅包含了信息产业制造业,还包含服务业中的维修服务、安装服务等,范围较广。

4.中国《统计上划分信息相关产业暂行规定》的信息产业分类

我国国家统计局在2002年以《国民经济行业分类》为基础,根据我国国情,并参考联合国的ISIC 3.1,制定并颁布了《统计上划分信息相关产业暂行规定》。此规定是我国首次制定的信息产业相关分类,其将我国信息相关产业分为五大类,分别为电子信息设备制造、电子信息传输服务、电子信息设备销售和租赁、计算机服务和软件业、其他信息相关服务。目前我国未设置单独的信息和通信技术部门,更未编制一套专属代码。

5.四种分类标准的差异分析

总体来说上述四种分类标准中,ISIC 4.0 和NASIC 2012 界定的信息产业属于“信息服务业”范畴,而OECD 界定的信息产业和我国的《规定》则既包含信息服务业也包含信息制造业。

为了方便比较,在此将信息产业大体分为信息服务业和信息制造业两大部分。各分类标准中涉及的信息产业部门与投入产出表的对应关系见表1。在表1中“√”表示行标题中的行业完全属于列标题,“1/2”代表行标题所列行业中的部分属于列标题。

经过部门的合并,信息投入产出表中的部门数N=5。信息部门有两个:信息制造业和信息服务业。非信息部门有三个:第一产业、第二产业、第三产业。

表1 各分类体系信息相关产业与中国2007年“全口径”投入产出表的对应

三、辽宁信息产业投入产出表的编制

投入产出表在研究国家或地区的产业结构以及产业规模方面得到了广泛应用。根据分析目的的不同,利用基础的“全口径”投入产出表经过合并、拆分与调整,可以编制不同的投入产出表。由于我国投入产出表的部门是按照国民经济行业分类体系进行分类的,涉及信息产业及其内部各环节的产业特点较难显现。为了更好地突出信息产业与非信息产业的关系,并进一步对信息产业的增加值进行估计,要对“全口径”投入产出表作出适当的分类调整。本文以2007年辽宁省135 部门的“全口径”投入产出表为基础,对部门进行调整合并编制2007年辽宁省信息投入产出表。

编制信息投入产出表的基本步骤:首先,要根据信息产业分类标准对“全口径”投入产出表进行分类整理,划分出信息产业部门与非信息产业部门;然后,对“非纯粹”信息部门的信息化率进行确定,将信息部门与非信息部门进行彻底分离;最后,根据确定的信息部门和信息化率按照一定的方法将全口径投入产出表转化成信息投入产出表。

1.确定转换系数矩阵

为了编制信息投入产出表,需要计算在“全口径”投入产出表第i 部门产值中信息投入产出第j部门产值所占的比重,即转换系数,记为pij。对“全口径”投入产出表的所有部门求转换系数,即可得到从“全口径”投入产出部门到N×N 信息投入产出部门的转换系数矩阵:

式中,pij满足下列条件:

(1)0 ≤pij≤1,i = 1,2,…,n,j = 1,2,…,N。其中,n 为“全口径”投入产出表的部门数,N 为信息投入产出表的部门数。

(3)纯粹信息产业部门pij= 1。

关于非纯粹信息产业部门pij的确定有如下几种方法:

(1)假定分配系数法。对既包含信息活动又包含非信息活动的非纯粹信息部门,按照信息产业部门和非信息产业部门平均分配的方式,各为50%。

(2)迭代系数法。设全口径投入产出表的前k个部门为非信息部门,第k +1 至第m 个部门为纯粹信息部门,第m + 1 至第n 个为非纯粹信息部门,并设定了非纯粹信息部门i 中信息活动比例的修正系数,然后通过迭代确定非纯粹信息部门中信息活动的比例。

(3)抽样调查与典型调查。在i 部门中抽取若干单位,调查其总产值与信息产值。用信息产值占总产值的比率作为pij。假设每个部门的劳动生产率相同,即信息劳动者的劳动生产率与所在部门的平均劳动生产率相同,且信息产值投入构成与非信息投入构成相同,则

式中,部门信息劳动者人数与部门劳动者总人数可以根据我国最新的人口普查数据中的职业人口分布计算得来。

在本研究中,为了简化计算,在确定pij时,采用“假定分配系数法”,对于非纯粹信息部门中的信息化率确定为50%,假定其信息产业部分和非信息产业部分均等。此方法只能用于简单的估算,不能用作准确衡量辽宁省的信息化程度。

2.编制信息投入产出表

把“全口径”n 个部门投入产出表第Ⅰ象限中间使用数据记为,第Ⅱ象限最终使用数据记为,第Ⅲ象限最初投入数据矩阵记为。把N × N信息投入产出表第Ⅰ象限中间使用数据记为Q,第Ⅱ象限最终使用数据记为R,第Ⅲ象限最初投入数据矩阵记为C。将“全口径”投入产出表转换为信息投入产出表,首先要进行行分解,再进行相应的列分解,最后将相应的行和列进行合并,所以有如下关系式成立:

其中τ 为矩阵转置,此运算可以应用Matlab 软件轻松实现,如此可以得到N×N 信息投入产出表。

以表1的分类标准为依据,基于ISIC 4. 0、NAICS 2012、OECD 以及《规定》四种分类标准编制出的2007年辽宁省信息产业投入产出表见表2、表3、表4及表5。

四、四种分类标准下的信息产业差异分析

(一)辽宁省信息产业规模分析

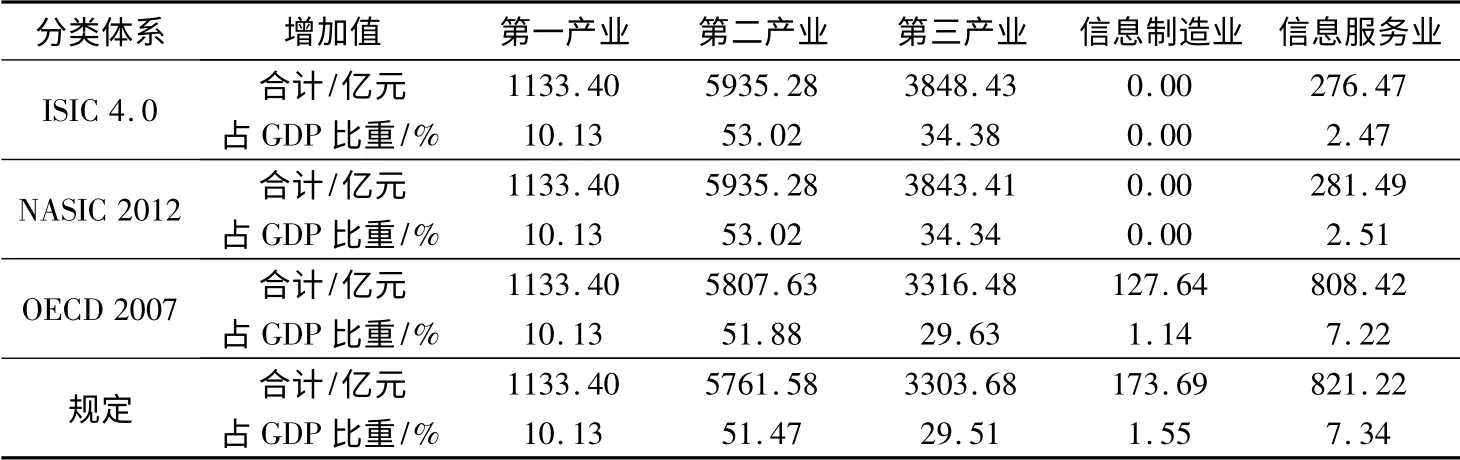

根据上述信息产业投入产出表,可以得到四种分类标准下辽宁省信息产业的增加值及信息产业增加值占GDP 的比重,计算结果见表6。

表2 基于ISIC 4.0 的辽宁省2007年信息投入产出表 亿元

表3 基于NAICS 2012 的辽宁省2007年信息投入产出表 亿元

表4 基于OECD 2007 的辽宁省信息投入产出表 亿元

表5 基于我国《规定》的辽宁省信息投入产出表 亿元

表6 四种分类标准下的2007年辽宁省信息化产业规模及结构分布

由表6可见,在ISIC 4.0 分类标准下2007年辽宁省的信息产业增加值为276.47 亿元,仅占GDP 总量的2.47%,在此分类体系下,辽宁省信息产业发展程度较低;NASIC 2012 标准下与ISIC 4.0 数值上比较接近,信息产业增加值为281.49亿元,仅占GDP 总量的2.51%。而OECD 2007与我国《规定》显示的辽宁省信息化程度要远远高于ISIC 4.0 和NASIC 2012 分类标准下的信息化程度,OECD 2007 分类标准下的辽宁省信息产业增加值为936.06 亿元,占GDP 总量的8.36%;《规定》测度下的辽宁省信息产业增加值为994.91 亿元,占GDP 总量的8.89%。

由此可见,在不同分类标准下,对辽宁省信息产业的规模估计将出现巨大的差异,我国的《规定》大大高估了信息产业的规模。近年来我国的众多学者在进行经济分析时经常采用我国的《规定》作为确定信息产业的分类依据,这可能会在一定程度上高估了信息产业的规模,从而夸大信息产业的影响。

(二)四种分类标准下产生差别的原因分析

《规定》分类方法计算的信息产业增加值为ISIC 4.0 分类标准的3 倍之多,可见分类标准的差异会导致信息产业的规模和结构产生较大差异。产生如此大差异的原因主要为:

1.对信息产业的定义不同

ISIC 4.0 定义的信息产业参照了OECD 2007的定义,但其范围比OECD 2007 的范围小,主要是指与信息开发相关的产业;NAICS 2012 定义“信息业”的原则是与生产和分配(不包括批发和零售)、信息和文化产品有关,或能提供处理和传播数据的产品,或是通讯的渠道,或能从事数据的处理;OECD 2007 定义的信息产业是指能通过电子工艺或手段履行信息处理功能或实现通信功能的产业;而我国《规定》定义的信息产业泛指与电子信息相联系的所有活动的总和。四种分类标准对信息产业的定义不同,导致四种分类标准下信息产业包含的部门有所差异。

(1)ISIC 4.0 和NAICS 2012 并未将“信息制造业”包含在信息产业中,而OECD 2007 和《规定》将“信息制造业”包含在信息产业中。主要是因为以美国为代表的发达国家信息产业已高度发达,他们正逐步步入知识密集型阶段,信息开发产业已成为其信息发展中的新兴产业。随着信息技术的普及和发展,信息制造业对经济的推动作用正在衰退,信息产业的侧重点已从信息制造业转移到信息服务业中,因此在发达国家将信息制造业排除在信息产业之外是其必然趋势。而我国目前仍处在劳动密集和技术密集的阶段,信息制造业的规模对经济的推动作用依旧明显。

(2)信息部门的新旧更替。例如,对于“图书馆、档案馆”的处理上,ISIC 4.0 和OECD 2007 已将“图书馆、档案馆”排除在信息产业之外,而NASIC 2012 和我国的《规定》虽对其进行了保留,但已将其移至“其他信息服务”下。可以预见,随着信息化的深入发展,类似的信息部门更替将持续发展,而各个标准在处理新旧交替部门的时间差将会给经济分析带来一定的影响。

(3)“批发零售业”、“计算机及通讯设备租赁”等行业的处理不同。在不同的经济环境下,“信息”的侧重点不同,因此OECD 和我国将部分“批发零售业”(主要指的是计算机、软件及辅助设备销售)列入了信息产业,而NASIC 2012 和ISIC 4.0 则只核算信息开发相关的产业,不核算包括生产与分配环节的“批发零售业”。

2.估算方法及部门匹配的限制

受制于估算方法和部门匹配的限制,估算的信息产业的规模会存在一定的高估或低估。

(1)对“非纯粹”信息部门的处理方式会影响估算结果。在估算过程中,由于数据的限制以及简便计算的需要,本文对“非纯粹”信息部门一律采用50% 的估算方法,但在不同分类标准下,50%的非纯粹部门的估算包含的内容有所差异。比如在OECD 2007 和《规定》中均出现了批发零售业,但在OECD 2007 中仅包括“软件、电子计算机及其外围设备的批发”和“电子、电信设备及其零件的批发”两个小类,而《规定》却包含批发和零售。由于辽宁省信息投入产出表分类未将批发和零售分开,对于“批发零售业”这个非纯粹信息部门统一采用50%的估算方式,在一定程度上缩小了OECD 2007 和《规定》的信息产业增加值之间的差距。

(2)我国“全口径”投入产出表对产业的分类不够细致,难以按照各个分类体系一一对应。例如,ISIC 4.0 和NASIC 2012 的信息产业均不包含“计算机维修”,而OECD 和《规定》则包含“计算机维修”,而我国“全口径”投入产出表中的计算机服务业包括计算机系统服务、数据处理服务、计算机维修服务及其他计算机服务,在计算时由于缺乏数据很难计算出几种分类体系的差异。

五、对中国信息产业分类方法的建议

我国信息产业近几年飞速发展,将其门类细化并与国际接轨是大势所趋,因此本文提出以下建议:

(1)我国信息产业分类标准以《国民经济行业分类》为依据,建议重新修订《国民经济行业分类》时,设立独立的“信息和通信”部门,此部门包含原“I”中部分,另外将“新闻和出版业”及“广播、电视、电影和影视录音制作业”纳入其中。

(2)制造业在我国国民经济中发挥着重要作用,信息产业制造业在信息产业中也占据较大比重(约15%),因此建议借鉴OECD 的经验,保留与制造业相关的信息相关产业。但是,现阶段不建议将信息产业相关的制造业核算到“信息和通信”部门中,主要由于“信息和通信”部门主要实现的是信息的加工、传播和管理功能,定义上与制造业有本质区别;二是随着信息化的加快,信息制造业在信息产业发展中的作用逐渐弱化,或会退出信息产业的核算范围。与信息通信技术制造业相似,建议仍保留与信息产业相关的贸易。

(3)考虑到随着信息业的高度发展,电子化正取代纸质化成为潮流,“图书馆、档案馆”等传统产业在信息产业中发挥的功能正逐渐减弱,因此建议将其排除在“信息和通信”部门之外。

(4)信息产业相较其他产业具有更新速度快、淘汰快的特点,《规定》历时十几年,远不能满足目前的核算需要。另外,考虑到信息产业的发展速度会越来越快,建议至少每5年对信息产业的定义和范围进行更新。

[1]波拉特. 信息经济论[M]. 长沙:湖南人民出版社,1987:78-93.

[2]柴文义,黄健青,黄子龙.国内外ICT 指标的比较[J].统计与决策,2011(12):157-159.

[3]曾昭磐.根据“全口径”投入产出表编制信息投入产出表的矩阵方法及应用[J].系统工程理论与实践,2001(1):36-40.

[4]廉同辉,袁勤俭. 北美产业分类体系的信息产业分类演化及启示[J].统计与决策,2012(16):22-26.

[5]OECD. OECD guide to measuring the information society 2011[M]. [S. l.]:OECD publishing,2011.