西部地区城镇化可持续发展能力与指标建构

谭 鑫

(中共云南省委党校 经济学教研部,云南 昆明 650111)

西部地区城镇化可持续发展能力与指标建构

谭 鑫

(中共云南省委党校 经济学教研部,云南 昆明 650111)

城镇化可持续发展是一种综合能力的体现,本文通过了可持续内涵的解读,建构了“五位一体”的城镇化可持续发展内涵框架,据此,提出了西部地区城镇化可持续发展能力的六个基本内核,形成了6个指标系统、13个二级指标、28个指标群。在此基础上,通过层次分析法,确定了不同指标系统的权重;最后形成了单项指标指数与综合指标指数(UDI)。本研究是对城镇化可持续发展能力的尝试性探索,以期为西部地区城镇化可持续发展能力的培育与建构提供有益参照。

城镇化;可持续发展内涵;评价指标;UDI指数

一、城镇化可持续发展的内涵

“可持续发展”理念是对将经济增长作为发展的唯一评价指标的质疑;是一个综合的“发展”概念。它不仅追求经济的可持续性,而且涉及生态环境、资源的可持续利用;在这样的基础上,其本质要义是实现人类社会的永续发展。党的十七大报告中曾指出:“科学发展观第一要义是发展,核心是以人为本,基本要求是全面协调可持续性,根本方法是统筹兼顾。”[1]由此不难理解,可持续发展就是要求既能满足当代人对社会经济发展的需要,又不以妨害后代人的发展能力来满足当代人;其核心问题是实现经济发展与生态环境承载力相协调。而城镇化可持续发展的内涵应在“可持续发展理论”基本要义的基础上,凸显城镇化发展系统的特殊属性。

“城市化”一词是由西班牙工程师塞尔门提出的,在其著作《城市化的理论问题》里第一次使用;其英文表达为urbanization。在国外,“Urban(城市)是相较于Rural(农村)而言,其Urban place包含了‘city(城市)’‘town(镇)’,是基于空间大小、人口多少来划分的”(杜人淮,2013);但是中国的“城”“镇”却被赋予了更多的行政蕴意,是“两类不同制度安排的行政建制”(杜人淮,2013)。因此,国内学者更愿意将“城市化”译为“城镇化”来解读,“其语境是中国版的Urbanization,是本土化的‘城市化’概念”。[2](P3~11)基于这样的城镇化发展概念,中国城镇化的可持续发展必须在把握“城镇行政建制的现实特征”基础上,来理解一个“本土化”的城镇可持续发展。

对于“城镇化可持续发展”的研究,源于“Sustainable Urban Development”即“可持续性城市”(李华胤、徐晓晨,2013)。学者Munier认为:“可持续城市应该为其市民提供可以承受的教育、医疗、住房、交通等设施,以达到良好的生活质量”[3]。而Walsh等则把注意力集中在“将资源利用和生产联系到一起”,强调“实现资源的合理利用,注重其使用效率,不仅为当代人着想,同时也为后代人考虑”(Walter,1994)。粗放型城镇化发展模式造成自然资源与环境承载力是不可持续的(张占斌,2014),最终难免陷入“环境-贫困”的陷阱(卢洪友,2014)。显然,上述学者的观点已经十分清晰地勾勒了“城镇化可持续发展”的两大重点内容,一是“人”的城镇化的实现与保障,二是城镇化与生态资源系统的协调性;但是城乡壁垒下二元格局的中国,城镇化过程的实质演变成了城市为农村剩余劳动力转移创造就业岗位的过程(仇保兴,2004);巨大乡村人口存量下的城镇化,单纯的空间迁移与城乡衍变,似乎很难是一个“可持续”的过程;因为中国的城镇化发展本身就是一个“有偏制度安排”,经历了“乡村发展要素被城镇化、工业化”剥夺的过程,形成了一系列制度壁垒,诸如户籍、土地、社保、就业、教育等歧视性制度,损伤了“乡—城”人口迁移的能力。城乡发展地位的不均等性与制度安排的不平衡性,显然是中国国情下“城镇化可持续发展”的一大症结。一个缺失“城乡统筹”、“城乡一体化”的“城镇化可持续发展”内涵,也难以形成学者的共识与认同。此外,梳理“城镇化”发展历程,一个发展的事实仍然值得我们去关注:“城镇化的演进总是以非农产业发展或工业化的推进为导向的”。由此,命题“经济产业化应走在城镇化之前”(姚林荣,2012)具有了实践的逻辑性。叶裕民(2001)指出:“中国城镇化发展之路,需要六大系统来支持,其中最重要的便是经济系统的支持。”尽管经济城镇化的内涵应是“城镇化可持续发展”的重要构成,但是在“唯经济论”的发展逻辑下,一味地追求城镇化的经济文明,忽视了对优秀民族文化的传承与保护,一个同质化的城镇化也便失去了城镇自身发展的灵魂,用“现代城市文明”来剥夺“民族文化的文明”也不是城镇化可持续发展的应有内涵。文化是城市的灵魂与生命,是城市的核心、实力和形象;城市是文化的凝结与积淀,是文化的容器。[4]

综上分析,一个清晰的“城镇化可持续发展”内涵已跃然纸上。正如国内相关学者所言:“人口城镇化、经济城镇化(产业非农化)、生活方式城镇化以及空间(景观、土地)城镇化[5](P164~168)(景普秋,2014)应是城镇化可持续发展的基本内涵,此外,‘以文化引领城镇化的发展’(范舟,2014;王岗峰,2015)也应是城镇化可持续发展的题中之意”。鉴于此,本研究报告认为:城镇化可持续发展是一个政治、经济、社会、文化、资源、生态等诸方面全面转型的优化过程,继而实现“人”的现代化过程。其基本内核应是以“人”的城镇化为发展要义,以有效平等的制度安排为基础,以“统筹城乡发展”为发展目标,以经济城镇化为核心支撑,实现产业结构的优化升级;凸显城镇化中优秀传统文化、民族文化的保护;在不妨害后代人和区域生态资源环境下,实现城镇人口、社会、经济、资源、生态的协调发展。城镇化可持续发展的内涵进一步可集中表达为“五位一体”:平等的城镇化(城乡统筹的城镇化),经济的城镇化(农业现代化、产业非农化),文化、文明型城镇化(张占斌,2014),包容性城镇化(资源节约型城镇化、生态友好型城镇化),“人”的城镇化(幸福的城镇化)。

平等城镇化是改革城乡之间“有偏”的制度安排,在“平等”的发展前提下,赋予“城、乡”均等的“政策红利”,实现城乡一体化发展。经济的城镇化则是强调,要始终把经济发展摆在关键位置,不断优化产业结构,以产业非农化(工业化)、农业产业化带动城镇化。包容性城镇化则是要摆脱过去“城镇空间无序膨胀、资源大量消耗、环境不断恶化(仇保兴,2010;李程骅,2012;王新越,2014)的粗放型城镇化扩张模式”,走出一条“资源节约、生态友好”的包容性城镇化之路。文化、文明的城镇化,其基本要求就是要注重优秀民族文化、传统文化的传承与保护,不能使城市文脉断裂;与此同时,要将优秀的民族文化资源转换为支撑城镇化发展的“文化产业”优势。“人”的城镇化则是与“物本主义”的城镇化相对应,强调“人”在城镇化过程中的价值实现,在均等化的公共服务体系面前,共享城镇化发展红利。

二、西部地区城镇化可持续发展的基本内核

(一)经济发展是西部地区城镇化可持续发展的动力基础

城镇化与经济发展是一对孪生姐妹。城镇作为人类生产生活的聚落形态,是一种自然存在;但是自城市诞生之日起,便与经济发展相伴而生。正是由于第一次经济革命(农业革命)的发生,人类才开始结束游牧状态,形成了定居的群落。在农耕文明时代,由于铁制工具的出现,农业生产力大大提高,导致社会分工以及剩余劳动农产品的出现,由此形成了商品生产与交换的场所——集市,而集市便成了城镇发展的前身。在世界早期人类历史的坐标图上,一个值得关注的共同规律是世界上出现最早城市的地区多位于大江河流下游的冲积平原上,其共同特征就是地势平坦、土壤肥沃、灌溉便利,农耕文明高度发达。此时,源于农耕文化基础上的城镇,无法摆脱农业经济发展的局限性,城镇发展规模有限,经济中心功能不凸显,城镇的军事、政治功能占据主导。而进入第一次工业革命时代,蒸汽机带来生产力的发展,工业革命的发源地英国,率先跨越了50%城市化率这一标志性指标的拐点,而此时,世界城市人口占比仅为6.3%,农业国家城市人口占比仅为6.0%。第二次工业革命以后,自然科学技术与生产力的紧密结合,激发了人类社会极大的社会生产力,伴随经济的腾飞,西方发达国家的城市人口呈“井喷”增长态势,在不到100年的时间里城市人口占比超过50%以上。第三次科技革命以来,一、二、三产业的社会分工更加细化,并且伴随科技革命成果的普及,世界城市发展步入快车道;城镇化的发展由此成为社会经济发展的热题。

由于地缘格局、历史发展等诸多因素,我国西部地区的经济发展严重滞后于东中部发达地区。由于西部地区①对于西部地区的界定,我们采用西部大开发中涉及的12个省份,其包括重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆、内蒙古。经济发展的落后性,贫困问题突出、财政收支困难、产业结构失衡,这些特征导致西部地区城镇化发展水平严重滞后,进程迟缓(张克俊,2005),并且已然成为我国城镇化发展系统中的常态。从西部地区人口城镇化率与全国平均水平的对比(见表1)中,西部地区城镇化发展的滞后性可见一斑。

这种滞后性正是西部地区经济发展不充分的集中表达。一个没有产业发展,缺失“经济内涵”的城镇化就像无源之水无本之木,即便可能兴盛一时,但终究是不可持续的。因此,经济发展应是西部地区城镇化可持续发展的动力基础。

表1 西部地区人口城镇化率与全国水平的对比②本部分数据出自本人已发表论文。单位:%

注:资料来源于各省2013年统计年鉴及国家统计局官网。

(二)以人为本是西部地区城镇化可持续发展的核心主题

自十八大、2014年中央城镇化工作会议以来,城镇化从“物本主义”回归到“人本主义”,是“上自庙堂、下至江湖的普遍期待”③这种表达见诸:《南方周末》文章《新型城镇化:回归到“人”》。这种以“人”为本体的城镇化关注视角,是对“物本主义”的传统城镇化发展模式的反思。西部地区作为我国的欠发达地区,在发达地区“示范效应”的影响下,唯“GDP”论的城镇化发展同样缺失“人本”色彩。在考察西部地区城镇化发展的动力机制时,发现“西部民族地区城镇化的发展总体是靠政府来推进的,当下体制环境下,大包大揽的政府行为推动的城镇化并不可行,因为‘政府非理性行为’的普遍存在是当下中国城镇化发展的事实”。[6]其一,在“物本主义”下的产业、投资观,认为只要有产业有投资就能实现基于“人本主义”的城镇化,以政府主观意志至上,用不切实际的产业“跃进”和投资扩张扭曲了城镇化为“人”的发展本意。其二,城镇要素极化效应下导致乡村要素的过度流失。过分强调城市发展,剥夺了农村发展的“要素”,将城镇发展理解成“去农化”甚至“弃农化”,使必须遵循的以城乡统筹予城镇化最大支持的发展路径被扭曲。一个“从造城到鬼城、从农村贫困到城市贫困以及城市主导与乡村荒芜对立”[5](景普秋,2014)的发展事实正是“人本”色彩缺失的集中表达。因此,我们必须纠正过去“物本主义”的城镇化发展观,以“人”的价值实现为最终落脚点,“让城镇化回归‘人’的本意”[7](P64~67)(杨保军,2014)。否则,一个脱离“人”的“被动城镇化”终究难以为继。因此,西部地区城镇化可持续发展的核心主题应当“以人为本”。

(三)生态保护是西部地区城镇化可持续发展的基本前提

西部地区由于历史因素制约和现实地理格局条件,生态环境保持良好,自然生态是西部地区城镇发展的比较优势、差异化竞争策略和特色;但是由于地理环境的复杂性,良好的生态环境极易遭受破坏,一旦破坏就很难再自行修复,其弱生态性特征明显。大跃进式的“城镇化”扩张模式,不注重生态环境的保护,其结果将对人类所赖以生存的生态环境造成不可修复的伤害(杨金江,2013)。诸如新疆、内蒙古地区的沙漠化现象严重,再如云南、贵州等地生态环境的破坏。因此,西部地区城镇化可持续发展的基本前提应在生态友好型城镇建设上做文章、下功夫;坚持“全面优化生态环境”的城镇化发展理念,按照“统筹兼顾、科学合理、人文自然、生态和谐”的总体要求,积极推动城镇的绿化建设,利用独特的山水地貌及组团功能形态,把建筑美与自然美相结合,给山造势,给水补形,设计自然、宁静、幽朴的生态城镇,打造出生态良好、环境优美、人文和谐的居住环境,实现城镇生活垃圾无害化处理、生活污水集中处理,实现“路在绿中、城在花中、人在景中”的生态绿化发展目标。

(四)文化传承是西部地区城镇化可持续发展的内在要求

我国是一个统一的多民族国家,按照西部大开发计划的省份及直辖市来看,55个少数民族中有52个主要分布在西部地区,5个民族自治区全部分布于西部,西部民族自治地方面积为591.31万平方公里,占全国民族自治地方总面积的96.84%;[8](P19~23)各民族在生产实践中创造了丰富的民族文化。由此,西部地区丰富的民族文化应是我们在城镇化发展进程中不得不考量的重要因素。文化是城市的灵魂与生命,是城市的核心、实力和形象;城市是文化的凝结与积淀,是文化的容器。[4]如果一味地追求城镇化的现代文明,忽视了对优秀民族文化的传承与保护,一个同质化的城镇化也便失去了城镇自身发展的灵魂,用现代城市文明来挤压民族文化的生存空间,这样的城镇化也便失去了其本质属性,无法形成差异化、特色化的比较竞争优势;必将湮没在中国城镇化高速推进的浪潮中。相关学者分析指出,“西部地区仅仅依赖于发达区域‘示范效应’的外在影响是不可能赶上东部发达地区并实现超越的,一是时间不允许,二是自身的发展条件已经发生了很大变化(吴玉鸣、李建霞、徐建华,2005)”,反而恰恰是“区域民族文化的异质禀赋”是其发挥“后发优势”、实现城镇化“跨越发展”“可持续发展”的关键所在。然而令人遗憾的是,西部地区在城镇化的发展实践中,往往忽视了对传统文化、民族文化的传承与保护,使文化建设游离于城市建设之外,处于边缘化状态;城市文脉断裂,形成了“千城一面”的怪相;这种与生俱来的“天生丽质”——人文特色被无情地埋葬与遗失。因此,西部民族地区的城镇化发展要注重对民族文化资源的保护与传承,从过去片面追求城市规模的扩大、空间扩张,改变为以提升城市的文化形象为重点,真正使城镇空间成为具有较高品质的“文化”家园;[9](P119~123)这正是西部地区城镇化可持续发展的内在要求。

(五)制度创新是西部地区城镇化可持续发展的实践诉求

制度要素在中国城镇化的演进历程中,始终扮演着重要角色,西部地区尤为如此。制度要素中,最为直接的便是根据地理位置区分人口的户籍制度,为保障户籍制度的有效实施,由此在城乡之间施行了不同的“福利”制度,诸如:公共服务制度、就业制度、土地制度(农地关系)等,在此基础上衍生的财税金融体制、教育文卫体制更是加剧了城乡之间的不均等。正如学者蔡昉所言,户籍制度具有两大传统功能:“一是保护城市劳动者优先获得就业机会,二是排斥农村迁移者均等享受城市各项社会福利待遇”。[10](P4~10)户籍制度执行得越是严格,这种互补性的制度安排就会固化——“帕累托次优的整体性制度安排因各制度要素的互补性仍将呈现耐久性和稳固性”。[11](P48~56)在这样城乡二元体制环境下,“网格化”的多维制度安排在城市和农村之间竖起了一道高墙,造成了进城农民在生存和发展机会上的事实不平等,“严重阻碍了农村人口向城镇转移”,[12](P5~9)制度要素越来越成为城镇化可持续发展的阻滞要素。这一制度与实践诉求的矛盾冲突,在西部地区表现得尤为显著。因此,今后一段时期西部地区城镇化的可持续发展,“须把深化改革特别是体制机制改革放在突出位置,加大难题破解,在体制机制的重点领域和关键环节有突破”(张占斌,2013);以体制机制创新推动城镇化的可持续发展(冯奎,2013)。

(六)可持续性是西部地区城镇化可持续发展的本质特征

城镇化是实现西部地区现代化建设的必经过程,是一个持续性过程。可持续性注重的是城镇化发展进程中能够正确处理人、生态、环境、资源、经济社会发展之间的关系,强调全过程的稳态发展控制。稳态发展的主旨就是谋求城镇化发展的八字要义——“水平得当、速度适中”。如果稳态发展控制缺失,经济、社会结构性矛盾将会日益凸显,城镇化也难以持续推进。当下“城市病”“环境污染”“流动人口问题”“城乡差距”“经济转型困难”等正是结构性矛盾的集中表达。因此,西部地区城镇化发展过程中应充分体现“可持续性”原则,构建契合本地区驱动现代化进程的城镇化可持续发展的新常态。

三、西部地区城镇化可持续发展能力的指标体系建构

(一)指标体系建构原则

1.系统性原则(Systematic principle)

可持续发展是一种综合能力的体现,城镇化的可持续发展是一个涉及政治、经济、社会、文化、生态、资源等诸要素耦合协调发展的过程。对于西部地区城镇化可持续发展能力的评价是指对城镇化过程中各种因素在国民经济和社会发展中的作用与地位进行系统性识别。因此,在指标选择过程中必须体现系统性原则,不能片面地选取单一指标来进行评价。

2.可比较性原则(Comparison principle)

城镇化的可持续发展是一个既定时空条件下的动态过程。由于在自然条件、发展历史、文化背景、所处的地理位置和社会经济发展水平等方面的不同,指标选取时要体现不同时期、不同区域条件下城镇化可持续发展能力的特殊属性。因此,指标体系的设计应体现可比较性原则,实现能够在不同的区域或不同的时期之间进行分析比较。

3.可行性原则(Feasibility principle)

尽管我们能够建构一个高屋建瓴的“全面”性指标体系,但是基于统计资料的有限性,数据挖掘的难度性,这个指标体系却不能在实践中运用,不具有可行性,无法产生实践价值,只能束之高阁。因此,选择指标时既要考虑城镇化可持续发展的全面性,又要兼顾指标选取的可行性,确保每个指标含义易于收集到相关数据资料。

4.以人为本原则(People oriented principle)

城镇化可持续发展的最终福祉是人的价值实现,人们生活水平、生活质量的满足。因此,在指标选取时,涉及“人”的发展指标、福利指标应占有较大的比重;同时指标体系的建构应有利于促使人们处理好人与生态环境、资源之间的关系。

(二)指标体系的结构

基于评价指标的选取原则,在“五位一体”城镇化可持续发展内涵把握的基础上,结合西部地区城镇化可持续发展的区域特质属性,参照国内外以及国内其他省(区)的城镇化可持续发展指标评价体系,将经过筛选的指标整合成经济、人口、文化、制度、城乡统筹、资源环境6个子系统,组成西部地区城镇化可持续发展能力的评价指标体系(见图2)。

(三)城镇化可持续发展能力的指标选取

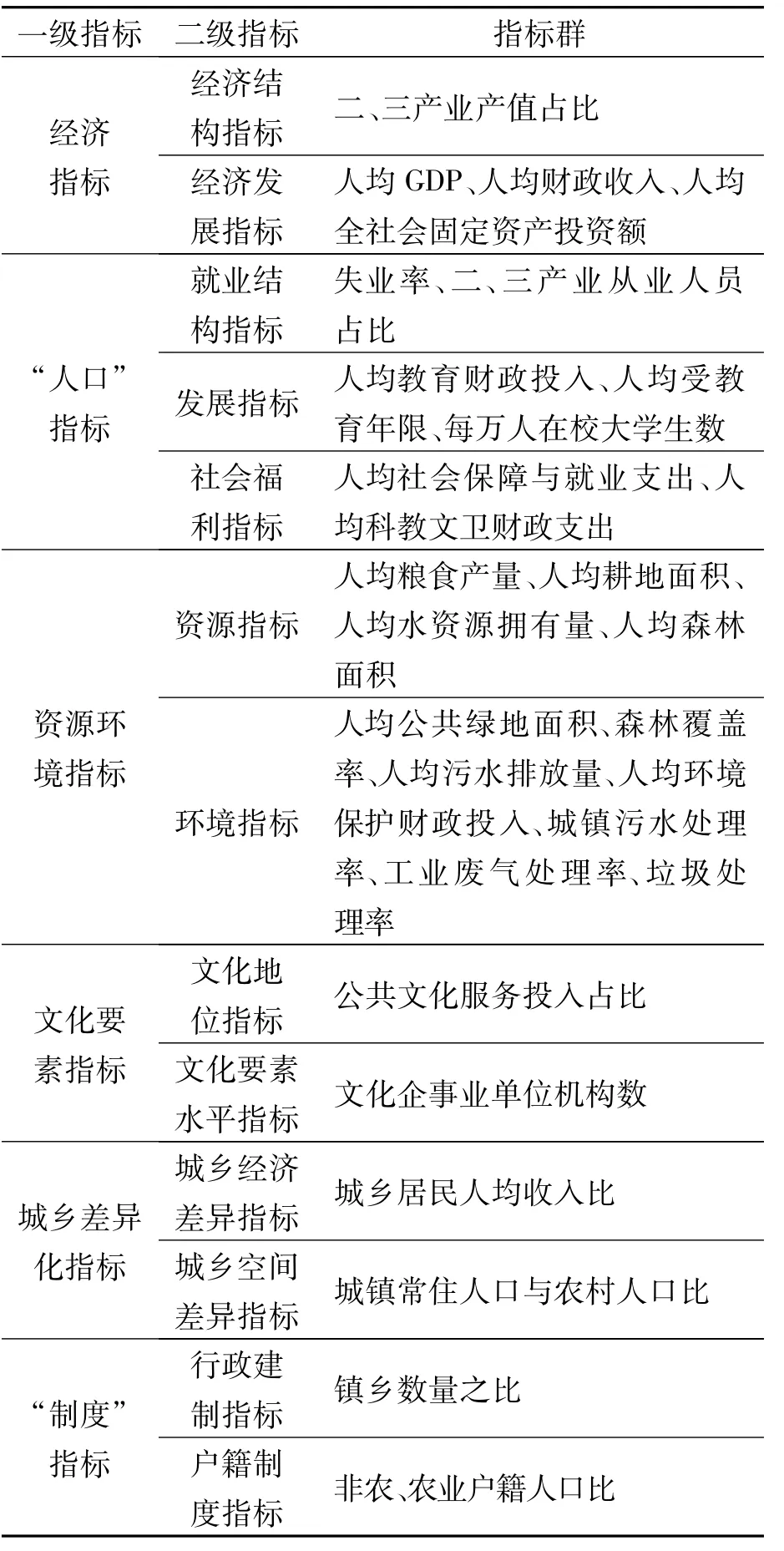

本文在6个一级指标的基础上,进行细分得到13个二级指标,形成了28个指标群(具体见表2)。

表2 城镇化可持续发展能力的评价指标

(四)指标体系权重确定

1.指标相对重要性确定

我们采用层次分析法(Analytic Hierarchy Process)确定各指标体系权重。以一级指标层为例,以城镇化可持续发展能力为目标层(A),按照相对重要性构造出六大子系统的评判矩阵(见表3)。

表3 指标重要性评判量表①本量表权重打分,是我们按照AHP划分的1—9个重要性层级,在咨询相关专家后整理得到。

在表3中,B1代表经济指标系统,B2代表“人”的城镇化指标系统,B3代表资源、环境指标系统,B4代表文化要素指标系统,B5代表城乡差异化指标系统,B6代表制度指标系统。

2.“和法”确定指标系统权重

3.一致性检验

4.权重的再调整与优化

通过AHP法,我们得到:B1=0.37,B2= 0.27,B3=0.14,B4=0.13,B5=0.06,B6=0.03。尽管AHP法通过比较重要性确定的指标具有定量分析的韵味,但其本质是模拟人脑的决策过程,受到学识、感情等的因素影响较大;为了充分表达各项指标权重的客观性,我们在AHP法的基础上,采用德尔菲法(五位专家的系数修改意见,取平均数)对各指标权重进行优化调整,消除单一学者的情感倾向。调整后的指标权重见表4。在这里需做出说明的是:限于指标体系的复杂性,二级指标群的权重确定,我们采用了平均权重分配法。

表4 各指标重要性评判量表

(五)UDI指数建构

1.数据指标的标准化处理

其中,xmin,xmax是基础数据群中的上下阈值,本阈值主要是采用了2000—2012年“观察省区”的最大值与最小值。这种阈值的处理方式参照了中国统计学会编制的《综合发展指数研究报告(CDI)》。

2.UDI指数的测算公式

(1)单项指数合成

其中,λi为单项指标xi的权重系数,本报告中,由指标群可以直接得到二级指标I的单项指数;以此类推,一级指标I的单项指数则是由二级指标合成。

(2)综合指数合成

其中,I1是一级指标的单项分数,αi为其权重系数。

结 语

城镇化是当下中国正在经历的一次巨大社会变革,其可持续发展能力事关经济社会发展的全局。在国家“一带一路”战略背景下,西部地区的战略地位将进一步凸显。而城市作为区域经济发展的增长极,无疑将是未来西部对外开放新常态下的重要战略节点与空间载体,其可持续发展能力的培育显得尤其重要。本文通过梳理城镇化可持续发展的基本内涵,在“五位一体”的城镇化可持续发展框架下,揭示了西部地区城镇化可持续发展能力的六个基本内核。据此,本文提出了西部地区城镇化可持续发展的6个子系统。通过层次分析法,测算了六个子系统的比重,分析发现:经济城镇化指标、“人”的城镇化指标、文化城镇化比重较大,也是西部地区城镇化可持续发展的重点所在。

城镇化的可持续发展应是一种综合能力的体现,在建构指标的过程中,我们力图找到一个能够全面刻画这种综合实力的评价体系;以期待为中国城镇化可持续发展的综合评价做出有益探索。当然,一个庞大无比的指标体系确实能够在理论上真实再现城镇化可持续发展能力,但是由于统计数据的难以获得性,UDI指数在实践中会遇到各种困难,本文在构建指标的过程中,也充分考虑到了这一具体的实践困难。在后续研究中,我们将选取相关省份数据进行实证测算,通过实践比对不断调整“UDI”评价指数的细化指标。

[1]胡锦涛.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗[N].人民日报,2007-10-25001.

[2]罗淳,舒宇.中国人口“城”“镇”化解析——基于人口普查数据的观测[J].人口与经济,2013,(4).

[3]中国科学院城市环境研究所可持续城市研究组.2010中国可持续城市发展报告[M].北京:科学出版社,2010.

[4]刘易斯·芒福德.城市的形式与功能[C].陈一筠.城市化与城市社会学[M].光明日报出版社,1986.

[5]景普秋.城镇化概念解析与实践误区[J].学海,2014,(5).

[6]谭鑫,朱要龙.西部民族地区城镇化健康发展的实证研究[J].学术探索,2015,(03).

[7]杨保军.回归“人”之本意的新型城镇化[J].居业,2014,(10).

[8]高新才,陶君.西部民族地区经济发展的现状与思考[J].西藏大学学报(社会科学版),2011,(01).

[9]卜希霆,齐骥.新型城镇化的文化路径[J].现代传播,2013,35(7).

[10]蔡昉.户籍制度改革与城乡社会福利制度统筹[J].经济学动态,2010,(12).

[11]姜国强.经济发展方式转变的结构失衡与矫正[J].财经科学,2010,(11).

[12]杜人淮.中国城镇化可持续发展的困境与破解[J].现代经济探讨,2013,(06).

The Interpretation of Connotation of Urbanization Sustainable Development and the Construction of Evaluation Index System in the western China

TAN Xin

(Department of Economics Teaching and Research,Party School of Yunnan Provincial Committee of the CPC,Kunming,650111,Yunnan,China)

The sustainable development of urbanization is a kind of comprehensive ability.This paper constructs a“five in one”framework of sustainable development of urbanization through interpretation of the connotation of sustainability.Accordingly,the six basic kernels of the sustainability of urbanization in the Western areas are put forward,including six indicator systems,13 second class indexes and 28 specific indexes.On this basis,the weight of different index systems are determined by means of analytic hierarchy process,and the index of single index and comprehensive index(UDI)formed.This study is a tentative exploration of the sustainable development of urbanization,in order to provide a useful reference for the cultivation and construction of the sustainable development of urbanization in the West.

urbanization;sustainable development;evaluation index;UDI index

C912

:A

1006-723X(2015)08-0092-07

〔责任编辑:左安嵩〕

中央党校2014年度课题(DY140216)

谭 鑫,男,中共云南省委党校经济学教研部副教授,经济学博士,硕士生导师,主要从事城镇化、生态经济、产业经济、农村经济研究。