移民搬迁农户的贫困类型及影响因素分析——基于陕南安康的抽样调查

刘 伟 黎 洁 李 聪 李树茁

(1.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049;2.西安交通大学 公共政策与管理学院,陕西 西安 710049;3.西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安 710061)

一、引言

经济结构转型背景下的社会变迁对人民的生活有着直接和深远的影响[1]。陕南移民搬迁工程计划用10年时间将陕南地区不适宜人类生存发展区域的240万住户搬迁,从根本上解决秦巴山集中连片区的贫困问题,这是中央和地方政府关怀和支持的重大民生工程。事实上,搬迁对移民社会系统的影响是无法完全规避的,工程建设会在短期内对移民社会系统产生影响[2]。移民内部在搬迁过程中会发生分化,一部分移民借助搬迁机会、更为便利的交通和地理条件、政府补贴政策以及后期扶持计划实现生计转型,改善生活水平;而另一部分移民却由于资本要素禀赋的稀缺和能力损失深陷贫困泥潭,但这种由外力冲击和社会变迁导致的贫困问题并未得到应有的关注。

陕南移民与大型工程非自愿移民(库区移民、城建移民或交通移民等)有所不同。相比工程移民的政策强制性,陕南移民更加尊重农户意愿,强调自愿参与。这在一定程度上避免了农户必然陷入“介入型”贫困的可能。这里所谓的“介入型”贫困包括大型工程非自愿移民和各种类型失地农民的贫困,这种贫困有其原生性,但更多来自于社会经济发展进程中由政府介入和主导的资源重新配置[1][3]。可以肯定的是,当搬迁农户在面对心理文化的巨大冲击和生活环境的急剧变化时,其经济收入和自我发展能力也会受到严重影响。以往研究表明,迁移后一些移民的经济活动和收入被迫中断,基本生活保障和社会公共服务严重缺失,更为严重的是,移民在实物资本、人力资本和社会资本方面的福利损失,使得他们极易掉入贫困陷阱[4]。

陕南大规模的移民搬迁虽然始自2011年,但在20世纪90年代当地政府就已经开始了地质灾害地区的移民搬迁或工程移民,移民搬迁工作已经持续了多年。与当地普通农户相比,搬迁移民不仅生计活动类型和收入来源可能发生了变化,许多搬迁户因借债、农产品自给自足减少而使其消费特征也发生了变化。因此,当地移民搬迁户的贫困类型以及哪些因素影响移民户陷入贫困,成为我们关心的问题。

本研究从微观农户视角切入,分析宏观的移民搬迁工程对西部山区贫困农户的影响,在家庭层面探讨移民搬迁农户的贫困类型和影响因素。与以往研究不同,本文的特点体现在以下方面:第一,借鉴Knight等对中国城市贫困类型的研究[5],综合使用收入和消费两个指标,区分了不同农户家庭的贫困类型,其中农户选择性贫困的概念是一个新尝试,特别是对于移民户来说;第二,移民贫困这一特殊类型的贫困不容忽视,但目前的研究多集中在工程、水库等非自愿移民的贫困问题以及自愿性移民的经济收入和生计策略上,对自愿性移民的贫困类型及其影响因素缺乏关注。

本文结构安排如下:第一部分是引言;第二部分是理论与研究回顾;第三部分是数据来源和模型方法;第四部分是实证分析结果;第五部分是总结与讨论。

二、理论与研究回顾

迄今为止,贫困的定义和分类还没有达到完全意义上的统一。国际上认为贫困可以分为绝对贫困和相对贫困、群体性贫困和个体性贫困,而国内学者主要依据贫困的表征和成因对其进行划分[6]。近年来,学者们从贫困动态性视角将贫困类型分为暂时性贫困和持久性贫困[7][8][9],这一划分方法的理论基础是弗里德曼的持久性收入假说。该假说将居民收入分为持久性收入和暂时性收入。持久性贫困是指家庭的持久收入或持久消费水平一直处于贫困线以下,而暂时性收入变动通过影响持久性收入变动而引起消费波动,具体包括波动性贫困和偶然性贫困。基于对当前中国农村贫困状况和特征的综合考察,结合陕南移民搬迁户的农户生计和实地调查所获情况,本研究沿用李实等、Knight等和岳希明等的划分方法[5][10][11](P103),将陕南移民搬迁农户的贫困类型分为选择性贫困、暂时性贫困和持久性贫困。

学者们从不同视角对中国农村贫困的影响因素进行了分析。陈光金发现人力资本短缺、物质资源不足、社会结构制约和社会排斥等问题,可以部分或不同程度地影响贫困[12]。最近基于1991~2009年面板数据的研究表明,家庭规模、家庭人口构成和户主教育水平等家庭特征显著影响贫困的可能性[13]。少数学者对贫困的影响因素进行了拓展,如黎洁等指出社区因素对人均消费水平和消费波动的影响途径并不相同[14]。但另一项研究表明,大多数社区特征变量对农户贫困没有显著影响,生计层面的微观特征才是致贫的决定性因素[15]。

学者们还对中国农村选择性贫困、暂时性贫困和持久性贫困的特征和影响因素展开了讨论。Jalan等的研究表明,农户家庭的资产存量对暂时性贫困和持久性贫困均起决定性作用;家庭规模、健康和教育环境优越的社区有助于降低持久性贫困,但对暂时性贫困没有作用[7]。岳希明等发现暂时性贫困发生的原因极具偶然性,而导致持久性贫困的因素在短时间内很难克服[11](P134—137)。与以上结论略有不同,吴海涛等认为影响持久性贫困与总体贫困的因素几乎相同,但影响暂时性贫困与持久性贫困、总体贫困的变量参数尽管系数方向保持一致,但大小和显著性水平有较大差异[16](P167—169)。李实等认为较低的金融资产存量造成选择性贫困人群高得惊人的储蓄率,但高储蓄率最主要的原因在于较低的教育支出和医疗费用[10]。

如上所述,陕南移民强调农户自愿参与,而当前关于移民贫困的研究多数集中于大型工程非自愿移民[1][3][17]。也有少数学者实证分析了农户生计资本对自愿型移民搬迁的影响[18][19],但鲜见关于自愿移民的贫困类型及影响因素研究。本文致力于分析哪些移民户更容易进入贫困陷阱,以及农户家庭特征、资本要素禀赋和社区特征等因素对农户摆脱贫困的影响,为陕南移民政策调整提供依据。

三、数据与方法

(一)数据来源

本文所采用的数据来源于西安交通大学人口与发展研究所2011年11月底在陕南安康地区所进行的农户生计与环境调查。安康地处秦巴特困连片地区腹地,是国家重要的生物多样性、水源涵养生态功能区和避灾扶贫搬迁的重点区域。其中,66.48%的贫困人口居住在自然条件恶劣、生态环境脆弱、基础设施落后的中高山区①。以避灾扶贫和生态保护为主要目标的陕南移民搬迁工程,涉及安康市88万的农村人口。此次调查涉及的5个县(区),除平利县为陕西省省定扶贫开发工作重点县外,其余均为国家扶贫开发工作重点县。

此次调查以结构化的入户问卷调查和社区问卷调查为主,辅之以半结构化的访谈作为补充②。结合研究目的需要和当地的实际情况,本次调查共有25个行政村进入样本框,每个调查村随机抽取2个村小组。本次调查最终收集有效问卷1404份,有效率为99.6%。其中,入户问卷调查针对家中年龄在18~65周岁的户主或户主配偶,调查内容涉及被访者的家庭成员基本信息、移民搬迁情况、劳动就业、收入消费状况等。在全部样本中,29.1%的农户为移民搬迁户(408户,其中工程移民有112户),而安康市规划移民搬迁人口占总人口的29.2%,因此调查样本的选择具有一定的代表性。

(二)模型选择

根据李实等和Knight等的研究[5][10],农户贫困类型有以下4 种,即“选择性贫困”、“暂时性贫困”、“持久性贫困”和“不贫困”。把这4种类型视作4项发生事件,其发生概率之和为1。当因变量所分类别超过3类,而且各类别之间并无次序,应该采用多分类Logistic模型进行回归分析。Logistic回归模型并不需要变量分布的假设条件,也不要求变量(特别是因变量)分布的正态性和方差齐性,通过寻找风险因素(即分析某个事件发生的概率),预测事件发生概率的大小,拟合的Logistic模型使用最大似然估计法(maximum likelihood estimation,MLE)对回归参数进行估计[20](P236—236)。模型具体表达式如下:

其中,p1为农户陷入“选择性贫困”的概率,p2为农户陷入“暂时性贫困”的概率,p3为农户陷入“持久性贫困”的概率,而p4为农户“不贫困”的概率,p1+p2+p3+p4=1,其中,将农户“不贫困”作为参照组,α1、α2和α3是常数,βik(i=1,2,3;k=1,2,3,…,n)为估计系数,xk(k=1,2,3,…,n)是自变量。

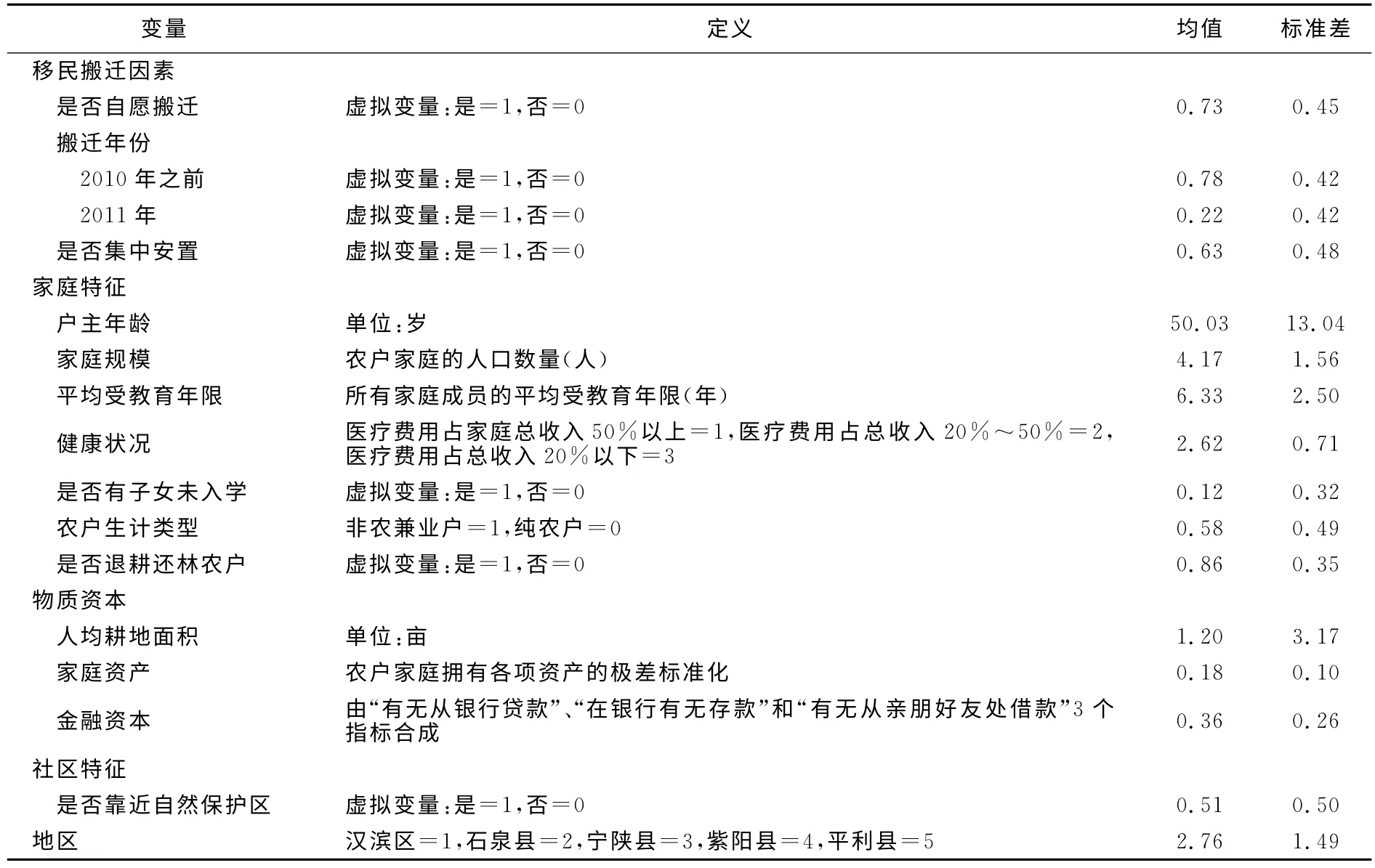

(三)变量定义与说明

贫困研究的通常做法是利用贫困线来界定贫困人群[10]。本文根据收入和消费情况来确定贫困。具体地,选择性贫困农户家庭的收入高于贫困线,而消费却低于贫困线,也就是说,以收入为衡量标准,他们并不是贫困人口,而如果以消费标准去衡量,他们却被划为贫困人口,事实上这种现象非常普遍[10]。暂时性贫困是指农户收入低于贫困线而消费高于贫困线,这可能由于家庭使用以前的积蓄或根据其预期收入借款消费。持久性贫困,则被定义为在某一时期,农户家庭的收入和消费均低于贫困线标准。三种贫困加总则为总体贫困。

结合课题组前期成果和以往相关研究以及实地调查所获情况,本文的解释变量涉及移民搬迁因素、农户资本要素禀赋(物质资本、金融资本)、家庭特征和社区特征等方面。

1.移民搬迁因素。本文分别使用“搬迁类型”、“搬迁年份”和“安置方式”这三个分类变量来表征。陕南移民搬迁因素对贫困农户的影响作用直接,不同的搬迁类型、搬迁时间和安置方式对农户生计有不同的影响。本研究将搬迁类型分为自愿搬迁和非自愿搬迁,其中非自愿搬迁群体指本次农户调查获取的112户工程移民,其余搬迁类型为自愿搬迁。在搬迁农户样本中,安置方式的选择更多反映以局部地理特征为基础的同质性。此外,不同年份的搬迁移民在历史背景、国家补偿政策和经济发展环境等诸多方面存在差异,从而对农户是否陷入贫困产生影响[17]。

2.农户资本要素禀赋。具体包括物质资本和金融资本两个变量。物质资本主要使用“人均耕地面积”和“家庭资产”来表征。其中,“人均耕地面积”体现农户家庭拥有物质资本的水平;本文研究涉及的家庭资产包括挖掘机、铲车、机动三轮车、拖拉机等生产性工具和摩托车、汽车等交通工具以及电视、冰箱、洗衣机等生活耐用品等共计11项,本文对其进行标准化处理,方法参见李聪等[19]。金融资本这一变量由“有无从银行贷款”、“在银行有无存款”和“有无从亲朋好友处借款”三个指标合成,具体处理方法参见李小云等的资本指标计算方法[21]。

3.家庭特征。本文选取“户主年龄”、“家庭规模”、“平均受教育年限”、“健康状况”、“是否有子女未入学”、“农户生计类型”和“是否退耕还林农户”这7个指标进行表征。户主作为农户家庭的最高决策者,年龄可以反映其个人素质、生活经验以及处理外界信息事务的能力,对家庭是否陷入贫困有影响。“家庭规模”和“平均受教育年限”可以准确反映农户家庭的人力资本水平,均是影响农户生计活动收入的重要因素[22]。疾病是农户家庭的最大风险,严重影响到农户的生产和生活积极性,一旦有家庭成员患病,对农户家庭有时是致命的打击,因此本文使用“健康状况”来表征农户家庭面临的疾病风险。根据经典的人力资本理论,“是否有子女未入学”直接影响农户家庭的非农收入进而影响总收入,因为其直接影响农户非农劳动的供给[23]。而“农户生计类型”是指农户家庭的基本生计活动类型,包括纯农户和非农兼业户。陕南山区许多农户仍然从事传统的农业生产,而非农活动涵盖农户外出务工和非农经营[24]。“是否退耕还林”对农户收入有重要影响,尤其是对中低收入农户的作用更加明显[25]。

4.社区特征。本文使用“是否靠近自然保护区”来反映社区特征。由于自然保护区实施较为严格的环境保护政策,因此“是否靠近自然保护区”直接关系到农户家庭的收入和消费方式是否受限[14]。此外,考虑到可能存在不可观测或者难以度量的影响因素,本文还增加了地区变量。

解释变量的具体说明及描述性统计见表1。

四、结果分析

(一)贫困类型描述性统计

综合收入和消费两种贫困标准,可以估算出陕南安康地区搬迁户的总体贫困发生率为40.97%。在这些贫困人口中,选择性贫困人口所占比例为28.57%,暂时性贫困人口的比例为45.34%,而26.09%是持久性贫困人口。如果仅使用收入贫困标准,样本调查地的贫困发生率为28.97%;若以消费贫困为衡量标准,其贫困发生率则为22.28%。

表2显示,2010年之前搬迁的农户群体,可能由于当时不合理的补偿制度和较低的补助额度、比例或无补助,造成该时间段内的搬迁农户容易陷入总体贫困和三种类型的贫困。自愿搬迁农户的总体贫困、选择性和暂时性贫困程度比非自愿搬迁农户严重,但其持久性贫困发生率低于非自愿搬迁农户。集中安置户的贫困发生率较低,但暂时性贫困发生率却高于非集中安置农户。

前面的分析认为搬迁农户自身和所处外界环境的特征,促使其在面对移民搬迁这一重大民生工程时表现出不同的恢复能力和贫困类型,以下引入多分类Logistic回归模型具体分析移民农户贫困类型的影响因素。

表1 变量定义及说明

(二)计量回归结果

表3为移民农户贫困类型影响因素的多分类Logistic回归模型。似然比卡方检验的结果表明,回归方程通过了显著性检验,方程整体显著。模型估计结果具体分析如下:

模型显示,相比非自愿搬迁,自愿搬迁对农户摆脱持久性贫困有显著影响,而对其他两种类型贫困的影响不显著。可能的解释是,得益于政府搬迁政策的直接支持作用,农户家庭在相对优越的生活环境中更容易获得各种生计资本和资源,而这些资源的可及性能为农户快速积累家庭自我发展能力以应对生计转型。尽管如此,伴随着生活空间和房屋结构的改变,自愿搬迁仍对农户家庭占有资源的能力和机会造成冲击,尤其是在土地等自然资本方面会有持续性影响。相比较而言,非自愿移民群体更为脆弱,不仅其能力在资源重新配置过程中遭受损失,包括资产、就业能力、应对风险能力和人力资本积累能力等的损失,而且他们无法在社会经济的发展进程中得到所损失资源带来的超额收益[1]。资源和收益的双重损失,造成移民户深陷贫困泥潭和处于绝对弱势地位,并进一步衍生出新的贫困问题,比如文化和权力贫困等。

作为生活阅历和个人素质的代理变量,户主年龄没有表现出统计上的显著性,这可能由于他们从事对年龄不作要求或要求较低的行业。家庭规模对农户陷入选择性和持久性贫困都有显著的正向影响。平均受教育年限对改善农户贫困状况没有显著影响,这可能是因为样本农户的受教育年限相差不大,教育收益不明显。健康状况对不同贫困类型农户的影响强度不同,以医疗费用占总收入50%以上的农户家庭作为参照组,可以发现这类农户陷入暂时性贫困的概率是医疗费用占总收入20%以下农户的10倍,是医疗费用占总收入20%~50%农户的6.25倍。当农户面对疾病风险时,其更容易陷入暂时性贫困。子女是否未入学对农户家庭贫困没有显著影响。农户兼业对贫困的缓解作用非常明显,这一发现基本上契合了政府所倡导的搬迁农户的生计方式向非农转型的发展方向。参与退耕对改善暂时性贫困的效果并不显著,可见尽管陕南山区退耕农户的收入相较非退耕户有所提升,但退耕作为农村地区扶贫政策的补充作用有限。

表2 调查地移民搬迁农户的贫困类型(%)

表3 移民搬迁类型对贫困影响的多分类Logistic模型分析结果

农户资本要素禀赋显著影响农户陷入暂时性贫困的概率,这表明土地作为山区农户重要的生产要素,在土地质量、耕种技术和气候大抵相同的条件下,人均耕地面积多的农户收入更高。家庭资产和金融资本均是农户经济状况的真实反映,也是农户未来发展能力的重要标志,有助于农户摆脱持久性贫困。从参数估计的符号和显著性水平来看,靠近自然保护区是农户脱贫的显著影响因素。可能的解释是,农户放弃原来的生计策略转向外出务工,谋取到更多的收入,积累了更多的资产[14]。另外,农户陷入三种贫困的可能性与地区的经济发展水平相吻合。

表4为搬迁年份对农户贫困类型影响的多分类Logistic回归模型,方程通过了显著性检验。限于篇幅,本文仅报告移民搬迁年份对农户贫困类型的影响。与2010年之前搬迁的农户相比,2011年搬迁的农户走出选择性贫困陷阱的概率更大,但对农户暂时性和持久性贫困的影响不显著。从全部搬迁农户样本来看,在2010年之前的搬迁群体中,1/3的农户属于工程移民,而2011年的搬迁户中工程移民占比很小,几乎全部为自愿移民。2011年的搬迁户更容易摆脱选择性贫困,这表明自愿性移民并非必然陷入“介入型”生计困境,在积极主动迎合搬迁政策并不断适应移民所带来的巨大变化的同时,他们通过自我决策和外部干预选择最佳生计途径并形成新生计模式以实现生计策略的转变。

表4 移民搬迁年份对贫困影响的多分类Logistic模型分析结果

表5为安置方式对农户贫困类型影响的多分类Logistic回归模型,方程通过了显著性检验。可以发现,相比非集中安置方式,集中安置对农户摆脱持久性贫困有显著影响,而对其他两种类型的贫困没有影响。可能的解释是,由于政府主导的公共服务、培训项目、就业和市场环境改善等支持性政策在集中安置方式下得到汇聚,这些政策不仅可以帮助搬迁农户彻底摆脱持久性贫困漩涡,更能为其生计资本的重塑和生计策略的转变提供一定的发展空间,缓冲移民搬迁这一巨大的外来冲击并抵御农户在未来一段时间内必须面对的生计风险。上述结果暗示政策制定者应该在后续搬迁过程中给予非集中安置户更多关注,以弥补他们在捕捉项目和资源方面的相对劣势。

表5 移民安置方式对贫困影响的多分类Logistic模型分析结果

五、总结与讨论

基于西安交通大学人口与发展研究所课题组2011年对陕南安康市农户的抽样调查数据,本文采用多分类Logistic模型实证分析了移民搬迁对农户贫困类型的影响。研究表明,同时采用收入和消费这两种标准可以扩大贫困人口的数量和覆盖范围,可以区分不同移民搬迁农户家庭的贫困类型。总体来说,暂时性贫困农户占据贫困人口的绝大部分,选择性和持久性两种类型的贫困人口所占比例大致相同。对此合理的解释可能是,暂时性贫困人群的预期收入明显高于其现期收入,但需要支付相当数量的搬迁费用;选择性贫困人群之所以刻意压制消费欲望,与其资本要素禀赋稀缺、家中可能有尚未入学的子女以及偿还借款等有直接关系。我们的实证分析检验了移民搬迁农户贫困类型的影响因素。自愿搬迁的农户家庭具备获取各类资源的优势,他们可以快速积累家庭自我发展能力以应对生计转型,尤其在摆脱持久性贫困方面有突出作用。搬迁时间较早的农户离开了原有的生产体系和社会网络,能力和收益的双重损失,使其极易陷入选择性贫困之中;而政府对2011年以后的陕南移民搬迁户给予了较多的补贴,这类自愿性移民并未深陷“介入型”生计困境,但仍需要时间去缓冲移民搬迁这一巨大的外部冲击。集中安置汇聚了政府的各种支持性政策,可以有效抵御农户面临的生计风险,集中安置对农户摆脱持久性贫困有显著影响,但对其他两种类型的贫困没有影响。

本文的研究结论有如下启示。首先,政策制定者应针对不同搬迁类型、搬迁年份和安置方式的移民户,根据农户的家庭特征和生产要素禀赋合理配置社会资源,重点考虑显著影响农户陷入贫困的因素,比如家庭总人口数和生计类型等。其次,尽管决策者希望移民户的剩余劳动力实现非农就业,但集中安置移民社区的劳动力市场培育、基础设施建设以及教育资源完善都有一定的滞后性[19],而剩余劳动力也不会自动实现非农转移,因此政府在鼓励和支持当地农户外出务工的同时,也应该为其在本地实现非农劳动力转移创造良好的外部环境和优惠条件。最后,经济收入只是移民户实现自我发展的一个手段,能力欠缺才是真正的贫困,造成其长久陷入贫困漩涡[26](P199—201)。因此,移民户理应求助于正规的素质教育、职业技能培训和社会网络,捕捉外部的可利用资源和政策举措,实现自身能力的再发展。

注释:

①数据来源:《国家秦巴连片特困地区扶贫攻坚安康示范区实施方案》,安康市人民政府。

②关于数据来源的更多介绍可以参阅拙文《西部山区项目扶贫的农户收入效应——来自陕西安康的经验证据》,南京农业大学学报(社会科学版),2014,(6)。

[1]杨云彦,徐映梅,胡静,等.社会变迁、介入型贫困与能力再造——基于南水北调库区移民的研究[J].管理世界,2008,(11):89—98.

[2]施国庆,严登才,孙中艮.水利水电工程建设对移民社会系统的影响与重建[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2015,(2):36—41.

[3]Cernea,M.M.Risk,Safeguards and Reconstruction:A Model for Population Displacement and Resettlement[J].Economic and Political Weekly,2000,35(41):3659—3678.

[4]盛济川,施国庆.水库移民贫困原因的经济分析[J].农业经济问题(月刊),2008,(12):43—46.

[5]Knight,J.,Li,S.Three Poverties in Urban China[J].Review of Development Economics,2006,10(3):367—387.

[6]侯为民.城镇化进程中农民工的多维贫困问题分析[J].河北经贸大学学报,2015,(3):99—105.

[7]Jalan,J.,Ravallion,M.Is Transient Poverty Different?Evidence for Rural China[J].The Journal of Development Studies,2000,36(6):82—99.

[8]Li,Shi,Wang,Pingping,Yue,Ximing.The Cause of Transient Poverty and Its Implication to Poverty Reduction Policy in Rural China[Z].PMMA Working Paper,2007—12,2007.

[9]Duclos,J.Y.Araar,A.,Giles,J.Chronic and Transient Poverty:Measurement and Estimation,with Evidence from China[J].Journal of Development Economics,2010,(91):266—277.

[10]李实,Knight,J.中国城市中的三种贫困类型[J].经济研究,2002,(10):47—58.

[11]岳希明,李实.透视中国农村贫困[M].北京:经济科学出版社,2007.

[12]陈光金.中国农村贫困的程度、特征与影响因素分析[J].中国农村经济,2008,(9):13—25.

[13]杜凤莲,孙婧芳.贫困影响因素与贫困敏感性的实证分析——基于1991—2009的面板数据[J].经济科学,2011,(3):57—67.

[14]黎洁,邰秀军.西部山区农户贫困脆弱性的影响因素:基于分层模型的实证研究[J].当代经济科学,2009,(5):110—115.

[15]谢冬梅.农户贫困的影响因素分析——基于福建省20个县(市、区)的农户微观层面数据[J].农业技术经济,2009,(5):39—45.

[16]吴海涛,丁士军.贫困动态性:理论与实证[M].武汉:武汉大学出版社,2013.

[17]石智雷,邹蔚然.库区农户的多维贫困及致贫机理分析[J].农业经济问题,2013,(6):61—69.

[18]唐丽霞,林志斌,李小云,等.谁迁移了——自愿移民的移民搬迁对象特征和原因分析[J].农业经济问题,2005,(4):38—43.

[19]李聪,柳玮,冯伟林,等.移民搬迁对农户生计策略的影响——基于陕南安康地区的调查[J].中国农村观察,2013,(6):31—44.

[20]杨菊华.数据管理与模型分析:STATA 软件应用[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[21]李小云,董强,饶小龙,等.农户脆弱性分析方法及其本土化应用[J].中国农村经济,2007,(4):32—39.

[22]黎洁,李树茁,费尔德曼,等.山区农户林业相关生计活动类型及影响因素[J].中国人口·资源与环境,2010,(8):8—16.

[23]邵志东,王建民.中国农村转移人力资源开发体系构建研究[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2013,(4):82—85.

[24]梁义成,费尔德曼,李树茁,等.离土与离乡:西部山区农户的非农兼业研究[J].世界经济文汇,2010,(2):12—23.

[25]Li,J.,Feldman,M.,Li,S.,et al.Rural Household Income and Inequality under the Sloping Land Conversion Program in Western China[J].Proceedings of the Nation Academy of Sciences USA,2011,(108):7721—7726.

[26]杨云彦,等.南水北调与湖北区域可持续发展[M].武汉:武汉理工大学出版社,2011.