21世纪以来中国社会结构演变的新趋势和新挑战

■李 文

中国是世界上人口最多的巨型发展中经济体,这是新世纪新阶段的中国国情。首先,中国是世界上人口最多的国家,人口总量增长率低但基数巨大,经济发达程度有限但老年人口规模巨大,城市化水平不高但流动人口规模巨大,这三个“巨大”是进入21世纪以来中国人口发展的主要态势。此外,还有令人头痛的出生性别比问题,既是难题,也是隐患。其次,中国是一个发展中大国,这个“发展中”不但体现在经济上,也同样体现在社会上;这个“大国”不但体现在人口规模、国土面积和经济规模上,也体现在地区、城乡、阶层发展的差异和社会矛盾的复杂性上。

进入21世纪以来,中国社会的分化和转型愈演愈烈。伴随市场化改革、所有制结构调整以及社会流动性的增强,工人阶级的内涵和外延发生了新变化,农民阶级人数不断减少,大量新社会阶层涌现。伴随工业化、市场化的不断推进和经济结构、产业结构的迅速调整,劳动者的就业结构和就业方式发生深刻变化,分配要素多元化使全社会的贫富差距显著拉大。与之相伴随的还有城乡之间、区域之间的非均衡发展,相对贫困问题凸显。本文拟对上述现象展开分析和讨论。

一、人口和家庭的结构性变化

中国在20世纪90年代就已经实现了人口再生产类型的转变,从高出生率、低死亡率、高增长率的“两高一低”过渡型转变为接近发达经济体的低出生率、低死亡率、低增长率的现代型,总和生育率低于更替水平。进入21世纪以来,人口出生率降到11.9‰至13.38‰的区间,人口自然增长率从1998年开始就一直在不断下降的个位数运行,呈平滑下降的惯性增长态势,每年新增人口700多万。年末人口数,2012年为13.54亿人,比10年前增长近7000万人。①自20世纪80年代以来,人口增长水平的迅速降低在很大程度上缓减了新增人口对发展成果的稀释作用 (包括对资源与环境的压力),尽管时至今日中国的经济总量已经“超日赶美”,但按人均水平衡量仍只能排在全球90名开外的相对靠后的位置。

中国推行更加严格的计划生育政策以来,在新增人口规模大大减少的同时,人口的年龄结构也迅速改善,由此节约下来的巨额人口抚养费用就部分地构成了所谓 “人口红利”。2010年15-59岁的人口有9.4亿人,占总人口的70%,显示劳动年龄人口规模庞大,劳动力资源充足。但是,从人口年龄结构的演变趋势上看,在人口出生率、总和生育率下降的同时,是少儿抚养比的减小和老年抚养比的相对增大,虽然人口抚养比总体在减小。而且,伴随妇女总和生育率下降的是家庭户人口规模的不断缩小,2010年第六次人口普查时的家庭户人口规模为3.1人,比2000年第五次人口普查时减少0.34人。从发达国家的经验来看,随着工业化和城市化水平的不断提高,人口流动性的增强,中国的家庭户人口规模未来会持续减小。而这种家庭小型化的趋向也使家庭的功能发生变化,特别是当面临人口老龄化时,传统的家庭养老功能将大大削弱。

随着人口出生率的降低和人均预期寿命的不断延长,按国际通行标准②,中国早在20世纪末、21世纪初就已经跨入老龄化社会的门槛,是发展中国家中较早进入老龄化社会的国家之一。由于人口基数大、预期寿命较高、老龄化呈加速态势,中国很快就成为世界上老年人口最多的国家。据联合国预测,1990—2020年,世界老龄人口年平均增长速度为2.5%,同期中国老龄人口的递增速度为3.3%,世界老龄人口占总人口的比重从1995年的6.6%上升至2020年的9.3%,同期中国由6.1%上升至11.5%,中国的老龄人口在增长速度和比重两方面都超过了世界平均水平。到2020年,中国65岁以上老龄人口将达1.67亿人,约占全世界6.98亿老龄人口的24%,也就是说,全世界4个老年人中就有1个是中国老年人。[1](P13)

在发展中国家,大多数老年人与自己的成年子女一起生活。这种情况在亚洲和非洲占60岁或以上老年人的3/4,在拉丁美洲占2/3,老年人独居的比率相对来说还比较低。中国自古就有“养儿防老”的传统,直到今天,农村仍有大约六成(含有子女外出打工的家庭)、城市接近半数的父母与子女相伴。也就是说,家庭养老一直是中国的主要养老方式和养老制度,在农村,因为没有正规的退休制度和社会保障机制,来自子女的供养更是绝大多数父母失去劳动能力后的主要寄托③。中国《宪法》规定,成年子女有赡养扶助父母的义务。《婚姻法》规定,父母对子女有抚养教育的义务;子女对父母有赡养扶助的义务。《老年人权益保障法》更是明确规定:“老年人养老主要依靠家庭,家庭成员应当关心和照料老年人”,“赡养人应当履行对老年人经济上供养、生活上照料和精神上慰藉的义务,照顾老年人的特殊需要。”

但是,这种养老体制正受到来自家庭小型化和人口老龄化两股潮流的日益严重的冲击。尤其是对独生子女户来说,他们面对的可能是一个“421”的家庭结构:父母4人,孩子1人,夹在中间的是不堪重负的夫妇2人。于是,越来越多的父母主动选择空巢或被动走向空巢。2000年,根据全国第五次人口普查,有65岁及以上老年人的家庭户占全国家庭户总数的20.09%,其中空巢家庭户占22.83%,空巢家庭户中单身老人户占11.46%。这一次人口普查数据没有提供有60岁及以上老年人的家庭户的资料。据全国老龄办介绍,2012年,中国城市老年人“空巢家庭”比例近半(49.7%);农村老年人“空巢家庭”比例也上升很快,达到了38.3%。[2]

出生人口性别比偏高是20世纪80年代以来中国人口自然结构出现的比较突出的问题,1980年就突破正常值的上限达到107.11,此后一路上扬,2000年第五次人口普查时为116.9,2008年达到最高值120.56。经过政府和社会各界的共同努力,从2009年开始出现掉头下行的走势,2010年第六次人口普查时为117.94。这30余年积累下来的男女性别比失调问题,将随着这批人口逐渐成年而显现出来。中国社会科学院发布的2010年社会蓝皮书指出,目前中国19岁以下年龄段的人口性别比严重失衡,到2020年,处于婚龄的男性人数将比女性多出2400万人。经测算,届时将有上千万适龄男性面临“娶妻难”。而且,“娶妻”的难易程度还依照着地区的贫富程度不同而变化。近年来,在某些靠近边境的地区,从邻近的国家娶妻(多数未办理合法手续)暂时缓解了这一难题。而随着网上征婚的流行和出境旅游的便利,内地男子“进口新娘”的现象也逐渐增多。与此同时,一些不法分子拐卖妇女儿童的犯罪活动也一直暗流涌动。

二、大规模的人口流动和城镇化迁移

改革开放以来,10多亿中国人最突出的变化,莫过于空前的波澜壮阔的人口流动。由于中国正处在城市化加速发展时期,迄今国内人口流动的大趋势是从农村流向城市、由中西部地区流向东南沿海地区。依据2005年1%的抽样调查资料,14 735万流动人口分布在全国所有的省(直辖市、自治区),几乎找不到没有流动人口的地方。在各个省(直辖市、自治区)中,河南省是流入人口占当地总人口中比例最低的地区,尽管如此,流动人口在该省常住总人口中所占比例也达到2.52%。部分城市和经济发达地区集中了大部分流动人口。上海、广东、北京、浙江、福建等省份接收的流动人口占当地常住总人口比例分别高达34%、26%、23%、20%和19%。在这些省份,平均每5个人甚至每3个人中就有1个流动人口。第六次人口普查的人口数据与第五次人口普查相比,广东在总人口中的比重从6.83%上升到7.79%,人口过亿。北京的比重从1.09%上升到1.46%,天津从0.79%上升到0.97%,上海从1.32%上升到1.72%,浙江从3.69%上升到4.06%。流动人口的主力军是农民工。根据国家统计局抽样调查的数据推算,2005年中国流动人口的规模是1.47亿人,占当时全国总人口的11.3%;其中外出就业的农民工约为1.2亿人,占流动人口总量的八成左右。2012年的流动人口数量为2.36亿人 (相当于每6个中国人中就有1个是流动人口),农民工总量达2.63亿人,其中外出农民工1.63亿人。2010年以来跨省外出的农民工有所减少,但仍占流动人口总量的七成左右。

外出农民工八成是要流向城镇。在中国,城镇化已是大势所趋,1990年到2000年城镇化率每年提高1个百分点,2000年到2010年每年提高1.36个百分点,说明这10年城镇化率在加快,城镇人口在增加。2011年人口城镇化率达到51.27%,城镇人口历史性地超过农村人口。但是被统计进城镇人口总量的流动人口中八成左右还保留着农村户口,属于“被城市化”人口。中共十六大以来,逐渐形成发展新型城镇化的新思路,力图通过改革户籍制度有序地解决“被城市化”人口的市民化问题。不过,迈出这一步并不容易,因为在中国,户籍是城乡二元体制的核心所在,附着在上面的是一整套不平等的社会福利待遇,被纳入城镇常住人口统计的农民工及其家属在就业、教育、医疗卫生、保障性住房等方面,与城镇户籍居民相差甚远。取消户籍排斥,意味着对流动人口要实行属地化管理,实现基本公共服务均等化。考虑到流动人口的数量和各地的承受能力,为防止出现一些国家城市化过程中的“贫民窟”现象,这样的改革需要经历一个渐进的过程。

以农民工为主体的人口流动是一种由农村向城镇的单向流动,本质上属于农村剩余劳动力的转移,而且这些劳动力绝大多数是男性青壮年劳动力,这些青壮年人口的大量流出在很大程度上促成并加速了农村的空心化和人口老龄化、家庭空巢化。他们大多在城里无力购房,只能租房居住,而其在农村的大量住房却处于空置状态,留在乡下的是分别达数千万的老年人口、妇女和儿童。《农民日报》2012年3月31日的一篇报道称,在农村人口中,留守儿童、留守老人、留守妇女分别达到5000万人、4000万人、4700万人,而全国妇联发布的《全国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告》则显示,根据2010年全国第六次人口普查资料推算,仅农村留守儿童就有6102.6万人,占所有农村儿童的比重达37.7%,占全国儿童的比例为21.9%。与2005年全国1%抽样调查估算数据相比,5年间全国农村留守儿童增加约242万人,增幅为4.1%。[4]农村老年人的养老问题、农民工的家庭生活和妇女发展问题,以及留守儿童的抚养、教育和成长问题,同样是中国城市化进程中一道亟待破解的难题。

20世纪90年代中后期,中国的人口流动开始涉足国外劳务市场。2001—2010年,由国家专业公司和地方公司派出的对外承包工程人数共计190.16万人,对外劳务合作人数446.07万人,总计对外输出劳动力达636.23万人。[5]前来中国投资、经商、留学、交流的外国人士也逐年增多。截至2010年底,在中国境内短期和长期居留外籍人员已超过102万人;截至2011年底,持有外国人永久居留证的已有4752人。2012年来华留学生人数达到33万人左右,预计2020年将达到88万人左右。[6]

在国内,除了这些常态化的人口流动以外,还有大量的工程移民和生态移民。三峡工程的移民工作持续18年之久,至2010年宣告结束,共安置移民139.76万人。南水北调一期工程涉及搬迁人口约44万人,生产安置人口57万人,任务最重的丹江口库区34.5万人的搬迁安置已经结束。据水利部统计,新中国成立以来,先后兴建了8.6万多座水库,其中大中型水库和水电站5000余座,享受后期扶持政策的人口2365万人,加上小水库移民,全国大约有4000多万库区移民。水库移民问题已成为事关水利水电事业可持续发展以及库区社会稳定的重大民生问题和社会问题。生态移民是帮助生态环境恶劣地区居民脱离贫困的重要途径,同时也是维护人口承载水平脆弱地区的生态环境可持续的重要手段。2003年,中国政府为保护三江源地区生态环境而实施的第一个生态移民工程——多县扎陵湖乡退牧还草生态移民工程开始在青海实行。此后,截至2010年,共对770余万贫困人口实行了扶贫搬迁,有效改善了这些群众的居住、交通、用电等生活条件。[7]2008年以来,移民搬迁的力度明显加大。2011年,计划历时10年、投资逾千亿元,被称为新中国成立以来“搬迁之最”的“陕南地区移民搬迁安置”和“陕北白于山区扶贫移民搬迁”工程正式启动,分别涉及搬迁居民240万人和39.2万人,规模几乎两倍于三峡库区移民。[8]

同一时期,中国居民出国留学、移居海外的也越来越多。中国目前是世界上最大的留学生生源国,在国际移民输出排行榜上同样位居前列,同时也是世界上接受侨汇最多的国家。

三、职业分类和阶层分化

在开放的市场经济环境下,就业结构会随着产业结构的转换而不断调整。与此同时,科技进步和产业升级,以及市场化和社会化的相互促进,导致社会分工越来越细,人们的职业结构也会发生频繁的变动。这一点在改革开放以来的中国表现得非常突出。1999年出台的《中华人民共和国职业分类大典》(以下简称 《大典》)突破了过去以行业管理机构为主体,以归口部门、单位甚至用工形式来划分职业的传统模式,采用以从业人员工作性质的同一性作为职业划分标准的新原则,首次对全社会的职业进行了科学规范的划分和归类,全面反映了中国改革开放以来的社会职业结构。《大典》把中国的职业划分为由大到小、由粗到细的大类(8个)④、中类(66个)、小类(413个)、细类(1838个)四个层次。细类为最小类别,亦即职业。

从职业结构看,《大典》中的职业分布有三个特点:(1)技术型和技能型职业占主导,占实际职业总量的60.88%的职业分布在“生产、运输设备操作人员及有关人员”这一大类,分属工业生产的各个主要领域,工作内容以技术型和技能型操作为主;(2)第三产业职业比重较小,仅占实际职业总量的8%左右,三大产业中的职业分布,以第二产业的职业比重最大;(3)知识型与高新技术型职业较少。现有职业结构中,属于知识型与高新技术型的职业数量不超过总量的3%。

事实上,新职业的诞生和增加在知识型和高新技术型的新兴产业中尤其明显。如介于传统的“白领”和“蓝领”之间,主要集中在信息产业、设计产业和汽车技术行业的“灰领”阶层,就从事着电子工程师、软件开发工程师、装饰设计工程师、绘图工程师、喷涂电镀工程师、电子商务员、多媒体作品制作员、计算机程序设计员、计算机网络技术人员、网页设计与制作员、数码影像技术人员、工业产品造型设计员、集成电路版图设计员、室内装饰设计员、首饰设计员、印前制作人员、汽车维修高级技师等为数众多的新兴先导性职业。有鉴于这一情况,自2004年以来,劳动和社会保障部⑤每年都会公布两三批新职业。截至2007年4月,中国共有职业1989个。[9]

总体上看,中国新时期职业变化的两个新的特点是非常明显的,一是更新换代加快,二是呈现不断细分的趋势。一些传统产业中的职业趋向萎缩,一些领域中的职业不知不觉中消失了,一些员工会因此失去就业岗位。一些职业的内涵发生了变化,如“保姆”变成了家政服务员,理发员变成了“美发师”,等等。一些职业则不断细化,如企业管理人员中的董事长、总经理、首席执行官(CEO)、部门经理、项目经理等。一些新兴产业则在不断衍生出新的职业,如上述复合型人才比较集中的岗位。从趋势上看,随着社会的进步,以服务业为主体的第三产业正在以社会需求为导向催生出越来越多的新职业。

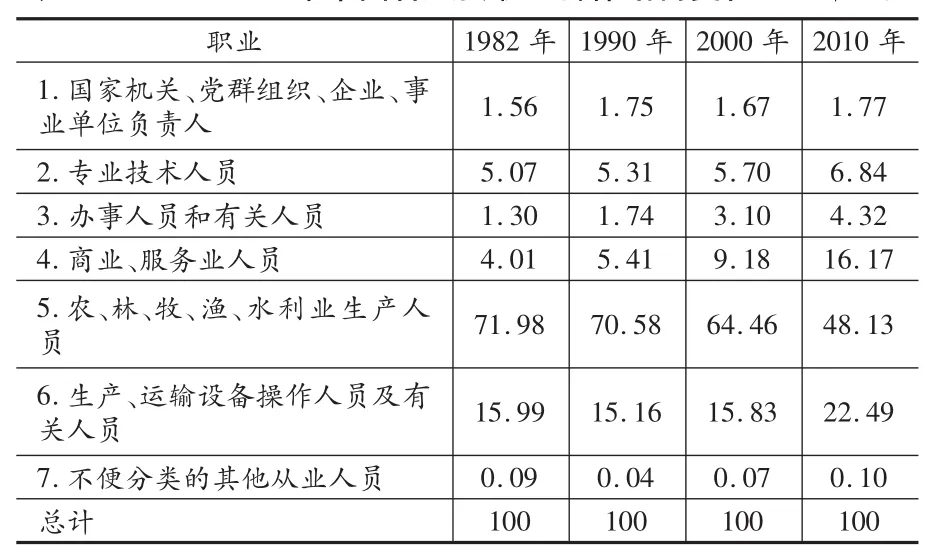

表1 1982!2010年中国各主要职业群体结构变化 单位!%

职业结构是社会分层的基础性因素。上述职业结构的变迁,显示中国改革开放以来社会分层上最大的变化就体现在农民阶层和产业工人阶层此消彼长上面,这是产业结构相对比较均衡的条件下(有别于计划经济时期)工业化推进的正常结果。如表1所示,1982—2010年,7种主要职业群体中第5类的农林牧渔水利业人员比重从71.98%下降到48.13%,减少23.85个百分点,第6类的生产、运输设备操作人员及有关人员从15.99%增加到22.49%,提高6.5个百分点。第6类人员的比重上升速度远不及第5类人员的比重下降速度,这是因为同一时期第三产业有了较快的发展,相当数量的第5类人员和第6类人员中的下岗职工流向第4类职业,第2类和第3类职业所占的比重也有一定程度的增长,第1类和第7类人员的比重则变化不大。这一变化显示,在这一时期中国的城市化有了长足的进步,工业化进入了新的阶段。但如前所述,在现有的职业结构中,第5类职业就业的人数依然占去了接近一半的比重,并且在这个职业门类中九成以上是种植业生产人员,表明中国的农业现代化水平还很低,人口城镇化任重道远。同时,要注意到这个时期农村劳动力兼业化的特点以及年龄结构和性别结构上的变化。[10]

说到人口城镇化,前文已经指出,要是从户籍上看,中国城市里相当数量的产业工人和商业、服务业人员是带着农业户口的农民工(而且是以青壮年劳动力为主,男性居多),这也是改革前后最大的不同之一。改革之前,城市里的职工几乎是清一色的市民 (非农业户籍人员),改革以来先是农民发生了分化,“自从有了乡镇企业,就有了离土不离乡的农民工(农民身份的工人)。1992年后,大量的农民涌进城市,他们是离土又离乡的农民工。据统计,2008年,全国共有2.25亿农民工,其中在本乡镇以内就业的农民有8500万,离土不离乡的占37.7%,在本乡镇以外就业、离土又离乡的农民共有1.4亿人,占62.3%。整个4亿多从事第二、三产业的蓝领员工中,农民工已经占多数,在建筑、矿业、环保、纺织、服装、玩具、餐饮服务等行业中,农民工占大多数或绝大多数”[11]。需要特别指出的是,农民工是产业工人和商业、服务业就业人员中的一个特殊的社会阶层,他们不单是带着农业户口,而且大多数在同样的单位接受着有别于本地非农户口就业人员的薪酬和待遇。这一差别产生的效应在劳动密集型的行业和商业、服务业领域被成倍地放大,在那里他们变成了几乎可以无限供给的廉价劳动力,中国因此才成了所谓的“世界工厂”。

中国改革开放以来社会分层上另一个大的变化体现在涌现出一些新的社会阶层,包括民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员和自由职业人员等。新社会阶层中许多人是从工人、农民、干部和知识分子中分离出来的,以知识分子居多,主要集中在非公有制领域,收入较高但职业和身份具有较大不稳定性。据中共中央统战部估计,21世纪初,新社会阶层人数大约有5000万人,加上在相关行业的所有从业人员总人数约1.5亿人,他们掌握或管理着10万亿元左右的资本,使用着全国半数以上的技术专利,并直接或间接贡献近1/3的全国税收,每年吸纳半数以上新增就业人员,已成为经济和社会发展的重要力量,并具有不断扩大的趋势。[12]

新社会阶层的崛起,壮大了以管理人员和知识分子为主体(即所谓“白领”)的中间阶层。但是从总体上看,中国的社会阶层结构还是一个底层过大、中层过小的现状,距离理想的两头小、中间大的橄榄形结构还相差甚远。尽管已经出现了下层缩小、中层扩大的趋势,但是由于户籍制度横亘其间,城乡基本是两个不同的社会分层体系,中间阶层主要在城市,农民工处于不城不乡的尴尬状态,中国要塑造一种全新的现代化的社会阶层结构还有很长的路要走。城市化和教育事业的发展是社会中间阶层成长壮大的助推器。2010年,中国各职业受教育年限最高的是专业技术人员,约为13.4年,其次是办事人员和有关人员,为12.5年,其中受教育程度最低的是农林牧渔水利业生产人员,平均受教育年限仅为7.7年,还不到初中受教育水平。[13]然而,由于城乡二元结构尚未破除,客观存在的城镇化困境和城乡教育分割造成个人发展机会的不平等,阻滞了正常的社会流动,中国一定程度上存在阶层固化现象。⑥

四、收入分配与社会分化

21世纪以来,中国的社会分层现象在居民收入分配结构中可以得到很好的印证。以2010年城镇单位分行业就业人员平均工资水平的位次为例,受不同职业人力资本水平、劳动水平以及所在产业层次的影响,19个行业的平均工资水平由高到低依次为:金融业,信息传输、计算机服务和软件业,科学研究、技术服务和地质勘查业,电力、燃气及水的生产和供应业,采矿业,文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,卫生、社会保障和社会福利业,租赁和商务服务业,教育,公共管理和社会组织,房地产业,批发和零售业,制造业,居民服务和其他服务业,建筑业,水利、环境和公共设施管理业,住宿和餐饮业,农、林、牧、渔业。而且,进入门槛越低、市场竞争越充分、技术要求水平越低的行业,从业者的工资水平越低;反之,垄断性越强、进入门槛越高、技术要求水平越先进的行业,从业者的工资水平越高。排在第1位的金融业和排在第2位的信息传输、计算机服务和软件业的从业人员,其工资水平分别是平均水平(36 539元)的1.92倍和1.76倍,是排在末端的农、林、牧、渔业从业人员工资水平的4.20倍和3.85倍。这些数据表明,中国当前的职业结构与社会分层(包括社会各阶层的经济地位)之间具有较高的吻合度。此外,不同职业工资上的差距还受生产资料所有制的影响,私营单位从业人员的工资水平总体上比较低,2012年全国私营单位平均工资仅为非私营单位的61.5%。

当然,在中国,工资差异并不足以解释居民收入差距,因为工资性收入之外还有大量的非工资性收入,如经营性收入、财产性收入、转移性收入等。随着农民工规模的扩大和收入的提高,工资性收入在收入构成中的比重的总趋势是,城镇居民有所降低,农村居民逐步增加。如果将工资性收入和非工资性收入加在一起比较,这个时期城乡居民收入的差距至少在2010年以前仍在扩大,城镇居民可支配收入与农村居民纯收入之比从2002年的3.11∶1扩大到了2009年的3.33∶1,2010年以来虽然有所降低,也仍一直在3倍以上徘徊,依然是世界上城乡居民收入差距最大的国家之一。⑦要知道,城镇居民可支配收入主要用于消费和储蓄,而农村居民纯收入部分地还要用于扩大再生产。

用于衡量居民收入差距的常用指标是基尼系数。国家统计局公布的2003年以来中国居民基尼系数显示,2004年最低为0.473,2008年和2009年最高分别为0.491和0.490,2012年回落到0.474,但仍在国际警戒线之上徘徊。“接近0.5的基尼系数可以说是一个比较高的水平,世界上超过0.5的国家只有10%左右;主要发达国家的基尼系数一般都在0.24到0.36之间。”[14]按收入分等统计,高低收入组之间的居民收入差距较大。2010年,城镇居民家庭中20%高收入组的人均可支配收入与20%低收入组的收入之比达5.4∶1;农村居民高、低收入组人均纯收入之比为7.5∶1,表明高、低收入组之间的收入差距悬殊。需要指出的是,中国是个大国,地区发展极不平衡,人均收入相差最大的莫过于拿东部的城镇居民收入水平与西部的农村居民收入水平相比。收入最高的人口大多集中在东部大城市中,而收入最低的人口则主要生活在西部荒凉的农村里。

还需要指出的是,中国居民具体的收入情况可能要比官方统计到的情况复杂得多。由于体制上的一些缺陷,在上述公开的账面收入之外,还有数额巨大的难以具体统计的隐性收入,包括账外存在的个人福利、隐性财产收入、灰色收入与黑色收入等。相关研究表明,隐性收入主要发生于城镇,职级或收入越高的阶层获取隐性收入的渠道越多、数额越大,而且近年来隐性收入的增长速度在加快,于是就加剧了贫富分化的“马太效应”。中国的金融市场本来就不发达,个人投资渠道较窄,贫富分化助长了人们的投机心理,投机又助长了贫富分化。这些年一线城市房价猛涨,让炒房客赚得盆满钵满,普通工薪阶层自然不会有这样的机会。隐性收入因素的存在,一方面会诱导人们一窝蜂不顾现实地追求,另一方面也会激起一些人的“仇富”心理,特别是由于一些官员的腐败引起的 “仇官”心理。可见,解决隐性收入问题迫在眉睫,但这一问题远不只是单纯的收入分配问题。

五、社会治理面临新挑战

经济基础决定上层建筑,社会结构决定社会管理,有什么样的社会结构,就需要有什么样的社会管理体制和管理方式。

21世纪以来,社会建设的艰巨任务,社会结构的深刻调整,信息技术的广泛渗透,整个社会的快速转型,都对当代中国的社会管理构成新挑战,提出新要求。一方面,社会利益多元化,社会矛盾复杂化,社会成员的独立意识和维权意识显著增强,群体性事件有增无减,“维稳”成本居高不下,已经严重威胁到改革和发展;另一方面,忽视社会服务、忽视社会组织和公众在社会管理中的作用,政府单一、片面的行政管控方式已经不合时宜,在面对纷繁复杂的社会事务时捉襟见肘,忙于充当“救火队员”。

中共十六大以来,加强和创新社会管理的任务就是针对这样的新形势提出来的,这是社会建设和中国共产党执政能力建设的一项重要任务。2004年9月召开的十六届四中全会强调,要坚持最广泛、最充分地调动一切积极因素,不断提高构建社会主义和谐社会的能力,不断增强全社会的创造活力,妥善协调各方面的利益关系,推进社会管理体制创新,加强和改进新形势下的群众工作,维护社会稳定。会议做出的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》明确提出:“加强社会建设和管理,推进社会管理体制创新。深入研究社会管理规律,完善社会管理体系和政策法规,整合社会管理资源,建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社会管理格局。”2007年的中共十七大重申了这一精神。“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的核心是强调党委领导下的各方共同治理。2011年,“加强和创新社会管理”成为整个国家发展战略的重要组成部分,并且第一次明确了加强和创新社会管理的指导思想、基本原则、目标任务和主要措施。2012年,中共十八大报告要求加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会管理体制,在原有的社会管理格局的追求中添加了“法治保障”的内容,直到十八届三中全会用“社会治理”的新提法取代了以往的‘社会管理’,一字之差,体现的是理念的变化,强调的是因应向现代社会的全面转型国家治理体系和治理能力的现代化。

六、结语

20世纪90年代以来中国建立社会主义市场经济新体制的实践,是一场广泛、深刻的革命,其带来的社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新形势、新要求,以及“单位人”变为“社会人”(回归家庭和社区)、社会组织方式扁平化、社会需求多元化、社会事务复杂化、社会管理难度加大的新背景和新趋势,预示着也推动着社会治理的革命性变化。

注释:

①国家统计局编《中国统计年鉴(2013)》,中国统计出版社2013年版。以下未特别注明出处的数据,均出自或根据《中国统计年鉴》或国家统计局官网。

②按照联合国的传统标准,一个地区60岁以上老人达到总人口的10%,新标准是65岁老人占总人口的7%,该地区即可视为进入老龄化社会。中国第五次人口普查数据显示,2000年,65岁以上老年人口已达8811万人、占总人口6.96%,60岁以上人口达1.3亿人,占总人口10.2%。

③上海财经大学新近披露的一项大型调查结果显示,尽管农村老人现代生活观念趋强,但“与子女同住”仍然是老人心中的期盼。四成多农村老人喜欢的养老方式是“与子女同住”。68.4%的农村老人依靠子女经济支持,大多数农村儿女对老人孝道犹存。参见《2014中国农村养老现状报:近四成老人身边无子女养老》,中国经济网,http://district.ce.cn/zg/201504/23/t20150423_5193341.shtml。④8个大类分别是:

第一大类:国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人,其中包括5个中类、16个小类、25个细类;

第二大类:专业技术人员,其中包括14个中类、115个小类、379个细类;

第三大类:办事人员和有关人员,其中包括4个中类、12个小类、45个细类;

第四大类:商业、服务业人员,其中包括8个中类、43个小类、147个细类;

第五大类:农、林、牧、渔、水利业生产人员,其中包括6个中类、30个小类、121个细类;

第六大类:生产、运输设备操作人员及有关人员,其中包括27个中类、195个小类、1119个细类;

第七大类:军人,其中包括1个中类,1个小类、1个细类;

第八大类:不便分类的其他从业人员,其中包括1个中类,1个小类、1个细类。

⑤2008年后与人事部合并,改称“人力资源和社会保障部”。

⑥社会上越来越多的“官二代”、“富二代”、“穷二代”以及所谓“拼爹”现象,就是阶层固化的客观反映。这方面的讨论可参阅:《社会底层人群向上流动面临困难》,《人民日报》2010年9月16日;《贫富差距日趋严重,“阶层固化”挑战中国》,《广州日报》2010年11月3日;《农村孩子为何不愿跃“龙门”》,《人民日报》2013年5月26日。

⑦2005年,国际劳工组织的数据显示,绝大多数国家的城乡人均收入比都小于1.6,只有三个国家超过了2,中国名列其中。而美、英等西方发达国家的城乡收入差距一般在1.5左右。

[1]联合国经济和社会事务部.2007年世界经济与社会概览:老龄化世界的发展[EB/OL].联合国中文网,http://www.un.org/chinese/News/story.asp?newsID=7975.

[2]城市老年空巢家庭近半[N].新京报,2011-02-14.

[3]农村空心化难题待解[N].农民日报,2012-03-31.

[4]全国妇联课题组.全国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告[J].中国妇运2013,(6).

[5]胡伟略.论中国劳动力人口对外输出问题[J].山东社会科学,2013,(4).

[6]王辉耀,刘国福.中国国际移民报告(2012)[EB/OL].http://www.1000plan.org/qrjh/article/24918?page=1.

[7]国务院新闻办公室.中国农村扶贫开发的新进展[R].2011-11-16.

[8]陕西启动大规模生态移民工程[N].人民日报,2011-02-22.

[9]中国又添10个新职业,职业总数达1989个[N].人民日报(海外版),2007-04-26.

[10]李文.改革以来农户的兼业化发展及其原因分析[J].当代中国史研究,2013,(2).

[11]陆学艺.中国社会阶级阶层结构变迁60年[J].北京工业大学学报,2010,(3).

[12]陈喜庆.新的社会阶层尚需健康发展[J].人民日报,2007-02-16.

[13]8亿就业人口:农林牧渔仍为中国第一大职业[N].人民日报,2013-03-27.

[14]贫富差距到底有多大?[N].人民日报,2015-01-23.