专科院校师范专业计算机应用基础课程教学改革与实践

【摘 要】分析当前专科院校计算机应用基础课程中存在的问题,结合“工学结合”“任务驱动”“微课程”等理念,依据课程的特点,对课程教学内容及模式提出改革思路,构建“四模块、三层次”的教学内容体系,提高学生计算机应用水平和自主学习的能力。

【关键词】专科院校 师范专业 计算机应用基础

【中图分类号】 G 【文献标识码】 A

【文章编号】0450-9889(2015)03C-0060-02

随着社会经济与信息技术的发展,各行各业工作岗位对信息技术的要求也越来越高。作为学校信息技术类课程的重要组成部分,计算机应用基础的教学效果直接关系到学生计算机应用能力水平的高低,同时也为后续课程的开展打下坚实的基础。因此,如何进一步提高课程的教学效果,提升学生计算机应用水平是高校计算机教师所共同探究的一个热门课题。

一、专科层次师范类专业计算机应用基础课程存在的问题

(一)学生基础水平差异大

随着高校不断的扩招,学生进入高校学习的机会逐年提升,但由于各地市的经济发展水平不平衡,学生的整体素质参差不齐,特别是师范专业学生,多数是来自县份,由于受到经济条件和学校的教学资源的限制,这类学生可能在整个基础教育阶段都没有或只有很少的机会接触到计算机,因此在一个教学班里,学生的计算机应用操作水平差异极大。

(二)缺乏依据师范专业岗位需求设计的教材

计算机应用基础的教材种类繁多,除了计算机基础知识、操作系统、Word、Excel、PPT、计算机网络等通用知识,教材还针对不同的需求,增加如数据库、网页设计、图形操作等章节,内容非常丰富。但这些教材更多的是采用大众化的教学内容,脱离师范专业学生的岗位实际需求,导致学生在学习过程中无法联系实际,缺乏引导,学习乏力,兴趣不高。

(三)评价方式与课程教学目标不一致且单一

计算机应用基础是一门非常强调实践操作的课程,但在考核方式上,一方面,部分学校仍然采用传统的笔试进行考核,没有针对课程的实践操作部分进行专门考核;同时,笔试题目的理论部分过多,而这部分又强调学生的记忆能力,与强调操作能力为主的教学目标背道而驰,无法反映学生的计算机真实操作水平。另一方面,现有的评价手段过于单一,基本上都是采用考试+作业的方式,均是由教师给予评价,没有充分发挥学生参与教学的积极性。

(四)教学时间有限

计算机应用基础作为学校的一门公共必修课,有的学校开设一个学期,每周4个课时;有的学校开设两个学期,每周2个课时,总课时量约在64课时左右。而在实际的授课过程中,由于学生水平参差不齐,教师经常无法在规定的课时内完成授课内容,在兼顾实践内容的同时,又必须兼顾学生理论知识的教学,教学时间明显不足,使得教师只能重点讲解与计算机等级考试相关的知识内容,部分内容改为选讲或以学生自学为主。

二、课程改革思路和具体措施

计算机应用基础主要涵盖Office办公软件操作(Word,Excel,PPT)、计算机基础知识、计算机网络和Internet的应用、多媒体应用,同时这些也是计算机一级考试主要内容。为了能够实现让学生在有限的时间内既能提升计算机应用水平,又能顺利通过计算机一级考试,就必须要求教师在教学设计、教学方式、教学模式上做出大胆的改变。

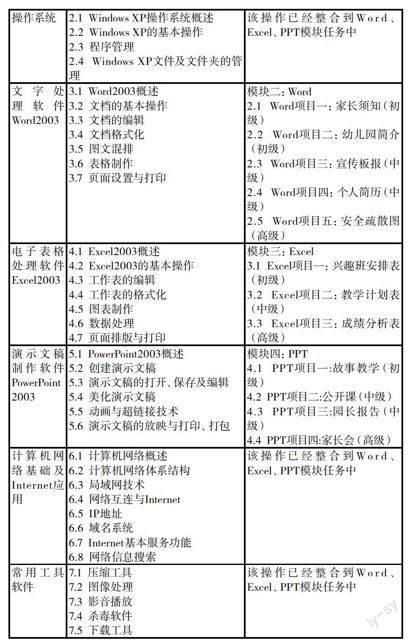

(一)以工学结合为导向,构建实践内容教学体系

课程的教学内容必须对应学生未来工作岗位对计算机技能的要求。教研室通过制作调查问卷、实地调研、收集操作素材等多种方式,了解岗位需求。通过对岗位需求的分析,知识点的梳理,构建“四模块、三层次”的教学内容体系(见表1)。“四模块”是指计算机基础知识、Word、Excel与PPT软件运用。“三层次”是将每个模块的项目内容依据其难易程度,进一步分解为初级、中级、高级三个层次,将操作系统、计算机网络基础及Internet应用、常用工具软件等相关知识融合到这四大模块当中,如制作板报,除了讲解Word内容,还融合了网络资源查找运用、Photoshops制作、文件解压缩、邮件发送等相关内容。

“四模块、三层次”的教学内容体系,将整个计算机应用基础知识有机地整合在一起,紧密结合学生就业岗位的要求,教学效果极大提升。

(二)以任务驱动为引领,提高学生分析能力

在确定四大模块的教学项目后,进一步将每个项目分解为具体的操作步骤,每一个项目均可以有10~20个步骤,以方便学生进行学习。如以PPT初级项目故事教学为例,可以分解为新建文件夹、收集素材、新建PPT文件、文件重命名、幻灯片设计、添加文字、插入图片、插入音乐、自定义动画、效果预览、保存等近20个任务步骤。在项目开始时,教师首先会展示项目的完成效果,引导学生分析作品的组成元素及构造,提高学生的分析能力。

(三)以微课教学为辅助,培养学生自主学习能力。

微课主要是针对某个知识点进行系统的讲解,目的性更强,极大提升了学生自主学习的能力。同时,由于计算机应用基础课程都是在电脑室进行授课,与其它课程相比,学生都可以使用计算机,因此,微课教学非常适合于计算机应用基础课程的学习。

学生在进行实例操作时,对于已经掌握的步骤,可以无须教师的指导,继续往下做。而对于某个不确定的操作步骤,则可以观看教师事先录制好的任务步骤演示视频,这类演示视频一般控制在1~2分钟左右,用最简短的语言来讲解该步骤的操作。通过微课,教师和学生课内外均可以自主学习,没有时间地点的限制,而教师在课堂上可以将更多的时间关注那些基础比较差的学生。

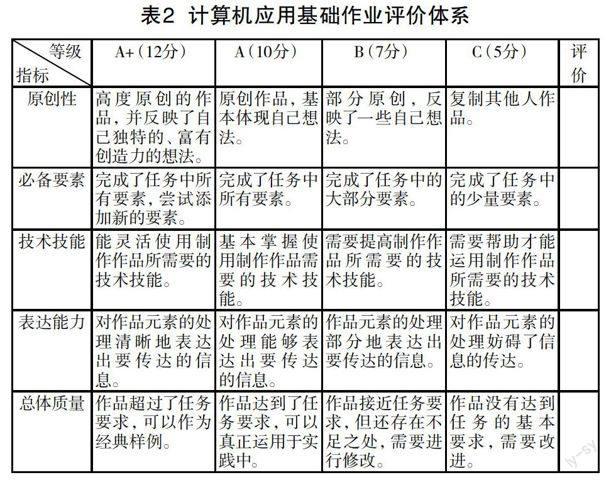

(四)以评价手段为抓手,鼓励学生参与教学

针对每个项目的具体内容,由教师制定详细的评分细则(见表2),学生可以依据该评分细则进行自我评价,通过与其他学生作品的对比进行互相评价,并根据其他学生的反馈,对作业进行修改完善,这种生生互评的教学方式极大调动了学生参与教学的积极性。

(五)以网络教学支持平台为依托,实现课程资源共享

以上所谈到的教学内容、教学方式和教学手段的改革均离不开信息技术的支撑,学校于2013年引进由清华大学研发的网络教学支持平台。通过该平台,每位教师都可以建立自己的教学资源库、教学主页,同时将资源分享给其他人,实现课程资源共享。同学的作业都通过平台进行上传,学生可以根据标准直接进行自评与互评。对于不懂的问题,学生均可以在平台上进行自由提问,教师和学生都可以进行答复。

学校依据专科师范生的岗位需求,通过构建“四模块、三层次”的教学内容体系,结合工学结合、任务驱动等教学方式,结合微课、教学评价等多种教学手段,教学效果初见成效。参与教改的两个班级学生的实践操作能力有了明显的提升,计算机一级通过率超过90%,高出全校平均水平近30个百分点。同时,在参与教学的过程中,教师的综合教学能力也得到了进一步提升。

【参考文献】

[1]包空军,沈高峰.“案例引导+任务驱动”在计算机基础教学中的研究与应用[J]. 教育与职业,2012(26)

【作者简介】邓学铭(1984- ),男,广西柳城人,广西幼儿师范高等专科学校讲师,研究方向:计算机应用与教育统计。

(责编 丁 梦)