蚕桑资源综合利用发展的意义、现状与对策

封槐松李建琴

(1农业部种植业管理司,北京 100125;2浙江大学经济学院,浙江杭州 310027)

·热点聚焦·

蚕桑资源综合利用发展的意义、现状与对策

封槐松1李建琴2

(1农业部种植业管理司,北京 100125;2浙江大学经济学院,浙江杭州 310027)

蚕桑资源综合利用有利于充分利用蚕桑资源,能够提高种桑养蚕的比较效益,可以实现蚕桑产业与其他产业的互动融合发展,有利于生态环境保护和弘扬中国蚕桑丝绸历史文化,因而是我国实现蚕桑产业转型发展的必然选择。鉴于2010—2014年我国蚕桑资源综合利用的产值变化、分类比较和省际差异的现状,针对蚕桑资源综合利用认识不够、蚕桑资源综合利用水平较低、大宗资源的高效利用技术有待突破、蚕桑资源综合利用科技投入偏少等问题,提出制定发展规划,引导工作开展;加强技术指导,提高生产水平;办好示范样板,发挥引领作用;争取资金支持,加快项目建设;组织产品营销,开拓市场需求;统筹蚕桑产业,促进生产稳定发展的对策。

蚕桑资源;综合利用;比较效益;转型发展

自20世纪70年代我国茧丝产量超过日本后,中国一直是世界上最大的蚕桑生产国和茧丝绸出口国。2014年,全国桑园面积83.3万hm2,发种量1 631.3万张,茧产量65.1万t,年产生丝14.0万t,茧、丝生产量约占世界总产量的80%。

但是,受技术、市场、制度、环境等多方面的影响,目前我国蚕桑产业可持续发展存在诸多问题,并面临着严峻的挑战。一是生产经营方式落后,劳动强度大,生产效率低;二是生产风险较大,家蚕农药中毒、蚕病多发、污水废气排放、自然灾害和桑树病虫害等都可能使蚕农损失惨重;三是茧丝价格波动频繁,导致整个茧丝绸行业大起大落,造成蚕桑生产不稳定;四是种桑养蚕的比较效益下降,使部分蚕区的蚕桑生产比较优势丧失;五是蚕丝纤维替代品竞争激烈,扩大丝绸制品的出口和内销比较困难;六是科技进步缓慢,省力化采桑、养蚕机械与技术进步也不快;七是周边的印度、越南、泰国等国家经济发展水平较低、劳动力廉价和土地相对丰裕,使我国蚕桑产业发展面临的国际竞争压力加大。

与此同时,蚕桑产业具有的由经济发达地区向经济欠发达地区转移的发展规律,在我国范围内不断发生作用[1-2]。自20世纪90年代以来,我国蚕桑生产持续“东桑西移”,以江苏、浙江、山东、广东等省为代表的东部蚕区的蚕桑生产规模不断萎缩,蚕茧产量占全国总产量的比例,由1991年的58.38%下降至2014年的24.14%;而由广西、四川、重庆、云南、陕西等省(区)构成的西部蚕区蚕桑生产快速增长,蚕茧产量占全国总产量的比例,由1991年的34.26%上升至2014年的68.25%。我国蚕桑产业发展面对一个不容回避的事实就是:我国西部地区经济发展后,蚕桑产业是否还会继续转移?还能向哪里转移?甚至有人发问:中国蚕桑产业是否最终将步日本蚕桑产业衰退的后尘?

面对我国蚕桑产业发展中存在的诸多问题和面临的严峻挑战,以及蚕桑产业不断转移的现实,产业界、科技界和政府管理部门都意识到,要实现蚕桑产业的可持续发展,迫切需要转变思维模式,创新发展思路。而开展蚕桑资源综合利用,走蚕桑产业多元化发展的道路,就是实现蚕桑产业转型发展的必然选择。尽管对于蚕桑资源综合利用,国内各界逐渐形成了共识,而且对于蚕桑资源综合利用从内涵到思路,从理论到实证,都进行了相关研究[3-7];但是,对于蚕桑资源综合利用对蚕桑产业转型发展的意义、蚕桑资源综合利用的现状和问题,仍然需要进一步深入探讨和认真研究,并从宏观层面上提出切实可行的措施来推进蚕桑资源综合利用,进而促进我国蚕桑产业转型发展。

1 蚕桑资源综合利用对蚕桑产业转型发展的意义

1.1 能够充分利用蚕桑资源

蚕桑资源综合利用是相对传统“桑—蚕—茧—丝—绸—丝绸制成品”的单一产业发展模式而言的,即指在种桑为养蚕,养蚕为收茧,收茧为缫丝,缫丝为织绸,织绸为制作丝绸服装、服饰等最终消费品的单一产业发展模式外,所进行的产业链各环节资源的其他用途[7]。蚕桑资源综合利用的目的,是要以现代科学技术和循环低碳经济理念,对蚕桑产业链各环节相关的物质、生物和文化资源进行综合高效的开发利用,以达到物尽其用和资源效益最优化[4]。由于传统的蚕桑生产仅利用桑叶养蚕,获取蚕茧、生丝、丝绸以及丝绸服装、服饰等主产品;因此,尚有97%的桑椹、桑枝、蚕蛾、蚕蛹、蚕沙、废茧丝等副产物没有被充分利用。我国是世界最大的蚕桑生产国,可以开展综合利用的蚕桑资源分布在全国28个省(区、市)的700多个县(市、区)。以全国年产鲜蚕茧60万t计算,可生产12万t茧丝、48万t鲜蚕蛹、180万t桑枝条、60万t桑椹、90万t蚕沙和81万t残桑,另有80多万hm2桑园还可以开展多种经营,桑树本身还可以作为生态林、行道树栽培;因此,我国蚕桑产业链各环节未被利用,或未被充分利用的闲置和废弃资源十分丰富,蚕桑资源综合利用的空间和潜能巨大。

1.2 能够提高种桑养蚕的比较效益

开展蚕桑资源综合利用,除通过传统的栽桑养蚕获取收益外,还可以通过桑园套种、桑园养殖、生态桑、桑叶茶、桑叶食品、桑叶饲料、桑椹饮料、桑椹酒、桑椹醋、桑枝食用菌、桑枝地板、桑枝能源材料、蚕蛾酒、蚕蛾口服液、蚕蛹酒、蚕蛹虫草、蚕蛹动物饲料、蚕丝蛋白化妆品、蚕丝被、蚕沙利用等传统蚕桑产业以外,所进行的产业链各环节上各种资源的其他用途来获取收益。因此,蚕桑资源综合利用既能够在单位面积土地上,利用空间差和时间差,将蚕桑生产从栽桑养蚕拓展到包括栽桑养蚕、桑园立体种养以及桑叶、桑枝、桑椹、蚕沙、蚕室的多用途利用等多种生产经营活动,以增加单位面积土地上的产出和收益来提高综合经济效益;也能通过蚕桑资源综合利用增加蚕桑产业的综合产值来提高整个产业经济效益和综合竞争力。

1.3 可以实现蚕桑产业与其他产业的互动融合发展

随着蚕桑产业各环节的药食用途、饲料用途、新材料用途和文化生态用途等新功能的不断拓展,可以推动蚕桑产业向林业、畜牧业、食品业、饮料业、医药业、保健业、生物产业、文化产业、木材加工业等行业延伸拓展,促使蚕桑产业与其他产业互动共融发展。例如,桑叶原来只是用作蚕的饲料,但面对粮食及食物安全问题,将桑叶作为畜、禽、鱼等动物的饲料开发利用,既可以部分解决我国饲料短缺的问题,又能与畜、禽、水产业互补发展。各地可以结合实际,选择“桑—畜”、“桑—禽”、“桑—鱼”等多种互融共促的产业发展模式。在桑叶饲料、桑叶茶、桑椹酒、桑椹饮料等产业的发展上,可以分别引入大中型饲料企业、茶叶企业、酒类企业、饮料企业等,利用这些企业已有相对成熟的相关技术、营销网络和品牌声誉,共同合作研发、生产和营销,形成多个产业化互动融合发展的新领域。

1.4 有利于生态环境保护和弘扬中国蚕桑丝绸历史文化

在蚕桑主产区,着重开发利用闲置资源、生产环境友好型产品,如对桑枝、蚕沙的开发利用,既可以生产食用菌、肥料、叶绿素等产品,增加农民收入,提高经济效益;又有利于保护生产、生态环境,并可以根据各地的地理、气候、产业规模和市场需求,形成多种类型的蚕桑产业循环经济发展模式。大力发展生态桑,则可以发挥桑树绿化、美化环境的功能和生态治理、修复功能。例如:在东部经济发达的传统蚕桑生产省,随着蚕桑生产的萎缩,仍然可以保留甚至扩大桑园面积,既提高绿化覆盖率,又承载历史文化内涵;在西部的石漠化、荒漠化、矿产开采等生态破坏严重的地区,则可以利用桑树耐寒、耐旱、耐贫瘠、耐盐碱的特性,发挥其涵养水源、防风固沙、净化空气等生态治理功能,进行生态治理和生态修复。此外,中国是蚕丝的起源国,有5 500多年的种桑养蚕历史,各蚕桑主产区都有独特的地方蚕桑丝绸历史文化资源,在国家提出和规划“一带一路(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)”战略之际,各地如能充分利用蚕桑历史文化资源,着力开发蚕桑生态、文化旅游产业,则既弘扬了蚕桑文化,又实现了经济价值。

2 我国蚕桑资源综合利用发展现状

在科技进步和市场需求的双重推动下,以农户为主导的桑园套种复合经营和以企业为龙头的蚕桑资源综合利用快速发展,蚕桑资源综合利用成效显著。根据2015年4月农业部种植业管理司对2010—2014年我国山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等21个蚕桑生产省(区、市)的桑园套种、蚕沙叶绿素、蚕沙肥料、蛹虫草、蛹油、蛹蛋白、食用蛹和蛾、蚕蛾酒、丝胶和丝素、桑枝食用菌、桑枝板、桑椹汁和酒、桑叶茶和菜、桑叶饲料、桑药材、柞树利用、其他等17个项目的调查统计,我国蚕桑资源综合利用总产值持续快速增长,但分类产值增长存在差异,省际之间产值不平衡。

2.1 蚕桑资源综合利用产值变化

从表1看,2010—2013年我国家蚕茧产值从190.25亿元持续增加至261.34亿元,2014年由于棉花、化纤等替代品价格的大幅下跌,生丝价格也一路走低,导致家蚕茧价格下降8.7%,家蚕茧产值也减少至238.90亿元,比上年减少8.58%。2010—2014年我国柞蚕茧产量有所波动,但由于柞蚕茧价格持续上升,柞蚕茧产值持续增加,从20.64亿元增加至30.80亿元,增加了49.22%。2010—2014年我国蚕桑资源综合利用产值从120.93亿元,迅速增加至187.97亿元,增加了55.44%。

表1 2010—2014年我国蚕桑产业综合产值及其构成

按照“蚕桑产业综合产值=家蚕茧产值+柞蚕茧产值+蚕桑资源综合利用产值”计算,2010—2014年,我国蚕桑产业综合产值从331.82亿元增加至457.65亿元,增加37.92%(表1);其中,家蚕茧、柞蚕茧产值之和占蚕桑产业综合产值的比例从63.56%下降至58.93%;而蚕桑资源综合利用产值占蚕桑产业综合产值的比例从36.44%上升至41.07%。正是由于蚕桑资源综合利用的发展,我国蚕桑产业综合产值不断提高,蚕桑产业不断做大。显然,按照蚕桑产业综合产值计算的全国单位面积桑(柞)园的蚕桑收益,大大高于单纯养蚕获得的单位面积桑(柞)园的蚕茧收益,蚕桑资源综合利用也极大地提高了蚕桑生产的比较效益。

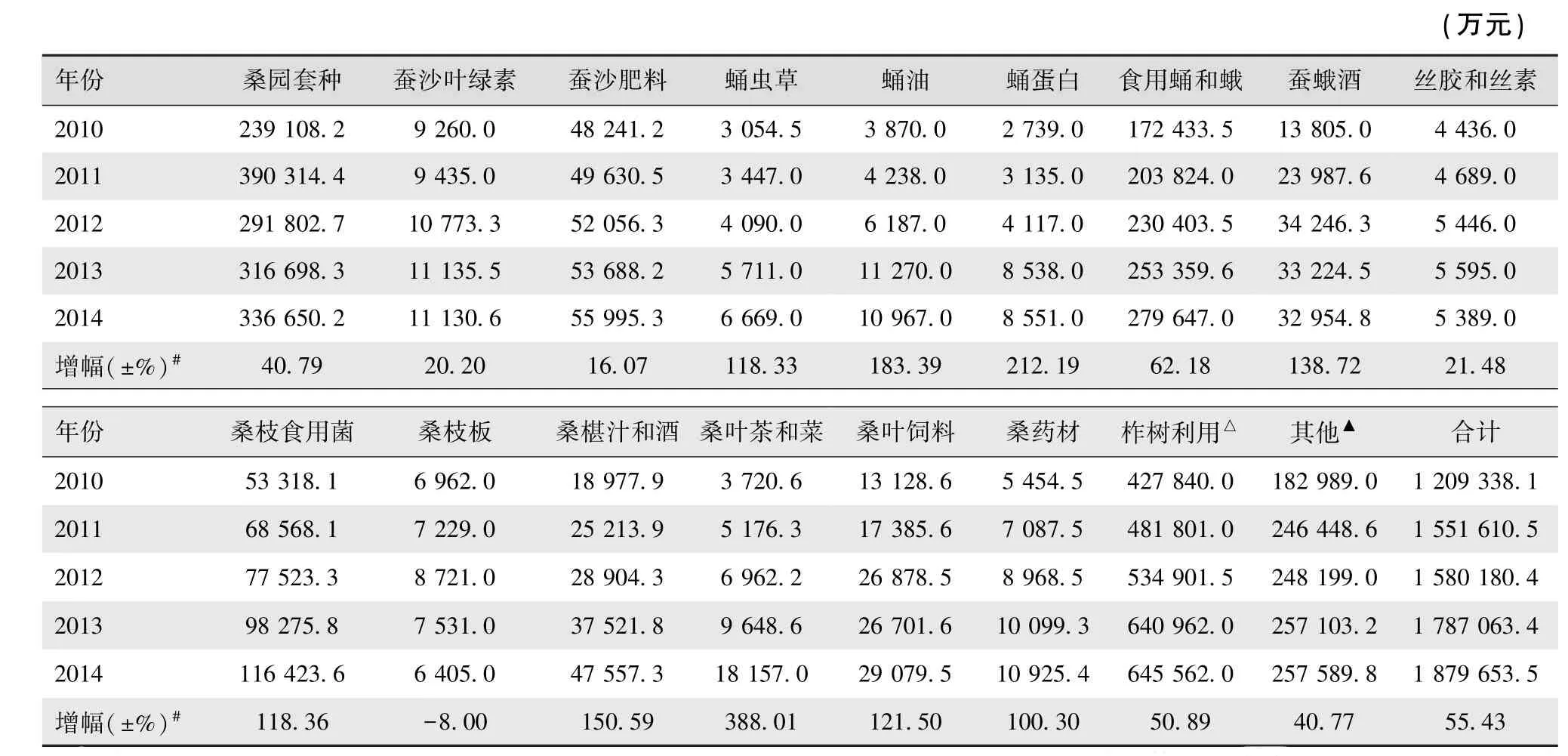

2.2 蚕桑资源综合利用分类比较

从表2看,2010—2014年桑园套种、蚕沙叶绿素、蚕沙肥料、蛹虫草、蛹油、蛹蛋白、食用蛹和蛾、蚕蛾酒、丝胶和丝素、桑枝食用菌、桑枝板、桑椹汁和酒、桑叶茶和菜、桑叶饲料、桑药材、柞树利用(主要生产黑木耳等食用菌,以下相同)、其他[前16个项目以外的蚕桑综合利用项目(蚕丝被除外)]等17个分类项目的产值都是不断增加的;其中,桑叶茶和菜的产值增长幅度最快,达388.01%;增长幅度超过1倍以上的有蛹虫草(118.33%)、蛹油(183.39%)、蛹蛋白(212.19%)、蚕蛾酒(138.72%)、桑枝食用菌(118.36%)、桑椹汁和酒(150.59%)、桑叶饲料(121.50%)、桑药材(100.30%)等8项。在17个分类项目中,柞树利用、桑园套种、其他、食用蛹和蛾、桑枝食用菌的产值规模较大,2010—2014年这5项产值分别占总产值的34.10%、19.66%、14.89%、14.23%和5.17%;因此,从分类产值看,我国蚕桑资源综合利用方面,桑园套种、桑枝食用菌、食用蛹和蛾已经初步形成产业化发展格局。当然,按照蚕桑资源综合利用的定义[7],蚕丝被应该列入其中,而近几年我国蚕丝被年产规模都在2 000万条以上,以每条500元计算,产值就达100亿元以上,也形成了产业化发展格局。

表2 2010—2014年我国蚕桑资源综合利用分类产值

2.3 蚕桑资源综合利用的省际间差异

从表3看,2014年全国的蚕桑资源综合利用产值为1 879 653.5万元,除江西省外,其余20个省(区、市)的蚕桑资源综合利用产值都是在不断增长的,其中新疆、湖南、广西、黑龙江、重庆、四川、云南等省(区、市)增长较快;辽宁省的蚕桑资源综合利用规模最大,2014年蚕桑资源综合利用产值达103.2亿元,占全国总产值的54.90%;其次是四川省,2014年蚕桑资源综合利用产值为28.37亿元,占全国总产值的15.10%;规模较大的还有重庆(4.93%)、广西(3.94%)、江苏(3.47%)、黑龙江(3.42%)、浙江(2.46%)、陕西(2.22%)等省(市、区),其他省份蚕桑资源综合利用产值占全国总产值的比例都在2.00%以下。由于地理、气候、蚕桑生产规模和经济发展水平的不同,蚕桑资源综合利用的主要应用技术和产品的开发情况存在明显的差异。如桑椹的加工利用主要集中在四川、广东、山东、江苏等省;蚕沙利用主要集中四川、重庆、云南、山东等省(市);桑枝食用菌栽培在广西、重庆、陕西、四川等省(区、市)分布较多;柞蚕生产区则以柞树利用和食用蛹、蛾为主;桑园套种在四川、重庆、江苏、浙江、陕西、湖北等省(市)比较普遍,而在广西、广东、云南、山东、山西等省(区)较少。桑园套种作物也存在一定的地域差异,江苏、浙江省以绿色蔬菜为主,陕西、湖北省以玉米、土豆等杂粮为主,而四川、重庆省(市)以薯类、花生、萝卜等为主。

3 我国蚕桑资源综合利用发展中存在的问题

与传统蚕桑产业相比,蚕桑资源综合利用是一个新兴的学科和产业,研究工作还比较薄弱,产业规模较小,在发展过程中也存在一些需要重视和亟需解决的问题。

3.1 对蚕桑资源综合利用认识不够

栽桑养蚕是我国的传统产业,它给人们的习惯性思维,就是栽桑为了养蚕,养蚕为了结茧,产茧为了缫丝、织绸,最后落脚在丝绸的使用上,而对桑树本身及养蚕过程中的其他资源及其开发利用认识不足,较少关注桑树的根、茎、叶、花、果的利用和养蚕过程中产生的蚕沙、蚕蛹、蚕蛾的利用,导致目前对蚕桑资源综合利用的规模仍然与资源数量不匹配。

3.2 蚕桑资源综合利用水平较低

目前,蚕桑资源综合利用无论是桑园多种经营,还是蚕桑资源多元利用,地域性特征鲜明,生产和加工设施都比较简陋,很多还是小农作坊式生产,现代化设施生产和加工的较少,现代工厂化生产桑枝食用菌、桑椹酒、桑椹饮料、桑叶茶、桑叶饮料等产品的企业更少。由于参与的龙头企业不多、不大、不强,生产加工设施简陋,生产水平低,产业规模小,缺乏有影响力的品牌,经济效益难以提高。

表3 各省(区、市)的蚕桑资源综合利用产值

3.3 大宗资源的高效利用技术有待突破

要促进蚕桑资源的高效综合利用发展,必须从桑枝、桑叶、蚕蛹、蚕蛾、蚕沙等大宗资源入手,开展精深加工来提高其附加值;但目前大宗资源的高效利用技术方面由于起步晚,还有大量的工作要做,开发利用尚停留在初加工阶段,大宗资源的高效利用技术应该是未来蚕桑资源综合利用技术发展的重点,有待突破。

3.4 蚕桑资源综合利用科技投入偏少

蚕桑产业与粮、棉、油、畜牧等主要农业产业相比,由于产业规模和社会影响的差距,其获得的科技投入偏少。近几年,由于以中国工程院向仲怀院士为首的蚕、桑基因组研究的突破带动,国家相关部门对蚕桑产业给予了高度的重视,加大了对蚕桑产业技术升级的投入支持,先后在863、973、支撑计划、948、农业行业公益性专项、国家蚕桑产业技术体系等计划中给予了立项,商务部也在“东桑西移”工程中给予了大力支持,极大地促进了蚕桑科技创新和技术进步。但具体针对蚕桑资源综合利用的科技资金投入仍然偏少,至今尚未设立专项资金,这在一定程度上制约了蚕桑资源综合利用技术的创新和科研成果的转化应用。

4 大力开展蚕桑资源综合利用的对策

我国进一步发展蚕桑资源综合利用的潜力很大。但要使我国蚕桑资源综合利用发展,走向蚕桑产业多元化,实现蚕桑产业的转型发展,还需要各级蚕桑生产主管部门的高度重视,加大工作力度,采取有效措施。

4.1 制定发展规划引导工作开展

蚕桑资源综合利用涉及面较广,技术含量较高,季节性较强,工作难度较大。因此,各级蚕桑生产主管部门,应统筹考虑,系统规划,分步骤实施。为此,各省(区、市)可先做调查研究,搞清本地区有哪些和多少蚕桑资源,适合发展哪些生产经营模式,需要哪些技术指导和政策支持;然后制定本地区蚕桑资源综合利用的发展规划,以指导此项工作的开展。

4.2 加强技术指导提高生产水平

蚕桑资源综合利用,虽然起步比较早,但推广比较慢,很多地方对成套技术掌握不够,使生产水平和经济效益不高而且不稳。因此,各级农业技术推广机构要把蚕桑资源综合利用的技术推广,纳入到本单位工作的议事日程上来,从人、财、物等方面予以支持,把科研成果及时推广到生产中去,并加强技术指导,努力提高生产水平,增加蚕农经济收入。

4.3 办好示范样板发挥引领作用

广西宜州市的桑枝生产食用菌、蚕沙生产有机肥料,山东广通蚕种集团的蚕沙生产叶绿素铜钠盐,四川省凉山州的桑果业,四川、江苏、浙江等省的桑园套种等,都很有示范作用。各地应因地制宜,先办示范样板加以引导,然后逐步推广,防止一哄而起;要充分利用农业专业合作社、家庭农场和龙头企业等经营主体,组织参与蚕桑资源的综合开发利用。

4.4 争取资金支持加快项目建设

发展蚕桑资源综合利用,需要大量的资金投入,以支持科研、生产、加工、营销等环节全面进步,形成综合生产能力。各级蚕桑生产主管部门,应主动向相关部门加大宣传力度,让他们了解发展蚕桑资源综合利用是一件利国利民的大好事,争取他们在资金方面予以支持,建设一批规模大、水平高、效益好的项目,推动蚕桑资源综合利用更快、更好地向前发展。

4.5 组织产品营销开拓市场需求

蚕桑资源综合利用的广泛开展,必然会生产各种丰富多样的农产品,对于分散于广大农村的蚕农来说,无疑会带来“卖难”问题。因此,有关部门要增强主动帮助农民排忧解难的意识,将当地生产的蚕桑资源综合利用产品组织起来,利用现有的专业合作社、互联网、农产品批发市场,及时推销出去,既防止滞销积压、物贱伤农,又有利于快速开拓市场需求,形成产业化发展。

4.6 统筹蚕桑产业促进生产稳定发展

发展蚕桑资源综合利用,目的是为了充分利用蚕桑资源,生产更多的优质农产品,在丰富城乡市场的同时,增加蚕农收入,提高种桑养蚕的比较效益,增强蚕农的生产积极性,进而稳定发展蚕桑生产。因此,业界要充分认识到这一点,不是单纯地发展蚕桑资源综合利用而忽视发展蚕桑生产,而是要在发展蚕桑资源综合利用的同时,彼此兼顾,抓好栽桑养蚕,促进全国蚕桑产业的可持续发展,确保我国蚕桑产业的大国地位不被动摇。

[1] 李建琴,顾国达.世界蚕丝业发展规律及其对中国的启示[J].中国蚕业,2014,35(3):11-18.

[2] 李建琴,周育仙,顾国达.我国蚕茧生产空间布局变迁及影响因素分析[J].蚕业科学,2014,40(5):902-910.

[3] 李奕仁.综合利用蚕桑资源拓宽行业发展空间[J].中国蚕业,2003,24(2):4-6.

[4] 廖森泰,肖更生,施英.蚕桑资源高效综合利用的新内涵与新思路[J].蚕业科学,2009,35(4):913-916.

[5] 封槐松.蚕桑资源综合利用大有可为[J].中国蚕业,2011,32(3):1-3.

[6] 廖森泰,向仲怀.论蚕桑产业多元化[J].蚕业科学,2014,40(1):137-141.

[7] 李建琴,顾国达,廖森泰.蚕桑茧丝资源多元利用的理论与实证分析[J].蚕业科学,2014,40(6):1 096-1 106.

[S88-9]

C

1007-0982(2015)03-0001-06

2015-06-02;接受日期:2015-06-10

封槐松(1956—),男,湖北蕲春,本科。Tel:010-59193353,E⁃mail:fhsbj@sina.com

李建琴(1968—),女,浙江德清,经济学博士,教授。Tel:0571-87953272,E⁃mail:zjhzljq@126.com