严谨灵动平实秀美

张本平

孙龙超,河南省开封市祥符人。1988年考入河南大学美术系中国画专业,1992年本科毕业,学士学位。河南省美术家协会会员,中国民盟盟员,中原书画院客座教授,金明区书画协会秘书长,开封德全翰墨书画院副院长,开封文化艺术职业学院美术系副主任。作品多次入展国家级、省级大展并获奖。

主要参展作品如下:

1、作品《青春年华》入展河南省第十四届新人画展;

2、作品《春色》入展河南省第九届中国画艺术展;

3、作品《春到画室》入展河南省第二届人物画展;

4、作品《迎春》入展庆祝中国共产党成立九十周年河南省美术作品展;

5、作品《危难时刻》入展河南省优秀青年美术家精品展;

6、作品《书店街北口》入展河南省第十届中国画艺术展获奖;

7、 作品《乡亲》入展河南省教育系统暨全国名家作品邀请展。

8、作品《六月天》入展河南大学百年校庆百名校友名家书画作品展;

9、作品《一九四二――血色童年》入展墨韵岭南-全国中国画作品展;

10、作品《六月天》入展河南省第十一届中国画艺术展获奖;

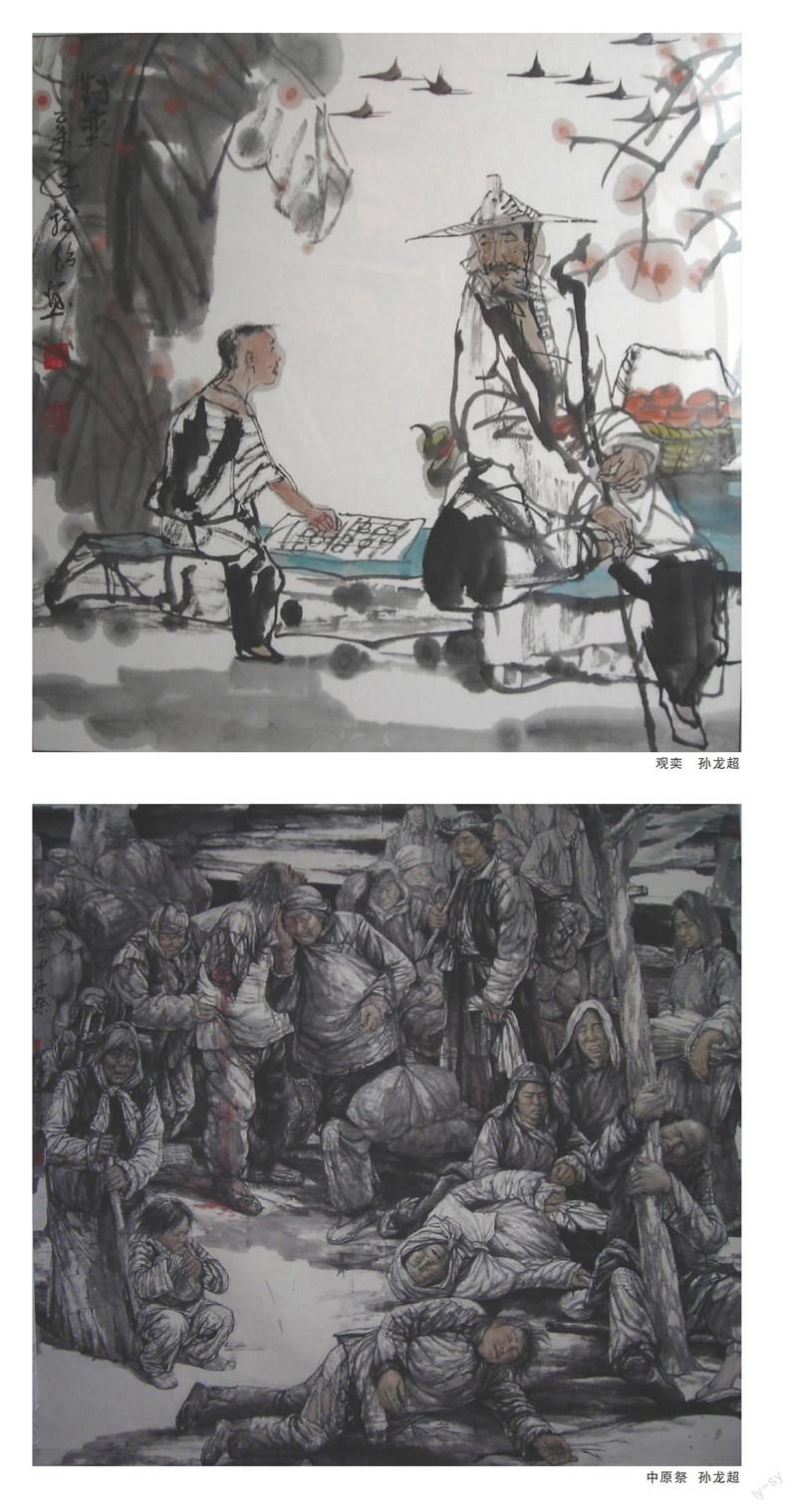

11、作品《坚强玉树》入展河南省第四届人物画展;

12、作品《王屯桥头》入展河南省第十二届中国画艺术展并获奖;

13、作品《清风》入展河南省高校廉政文化作品大赛获一等奖;

14、作品《一九四二—中原悲歌》入展河南省第十二届美展;

15、作品《坚强玉树》入展第八届民族百花奖全国中国画作品展;

16作品《民主斗士》入展墨韵中原-民盟河南省委首届美术书法作品展获二等奖;

17、作品《盛世古城》入展河南省第五届人物画作品展并获奖。

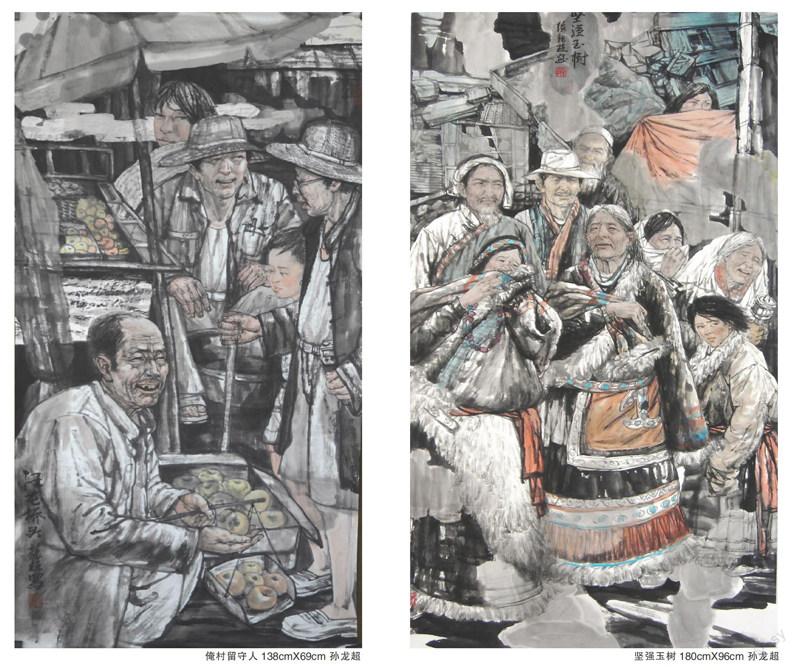

18、作品《俺村留守人》入展河南省第十三届中国画艺术展并获奖。

19、作品《战地黄花分外香》入展纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年河南省美术作品展。

近年来,先后在《美术大观》、《中国书画》、《中国艺苑》、《艺术教育》、《艺术市场》、《文化月刊》、《中国艺术报道》等国家级艺术学术期刊发表论文多篇、作品数十幅。参加并主持省级课题2项、市级课题3项,独立著书一部,教学上曾获河南省优秀教学成果一等奖。

当你面对孙龙超的水墨人物画时,定会被那痛快有力的笔触、酣畅厚重的画面、独具特色的形式、古朴典雅的色调以及特有的亚光效果所吸引,令人过目不忘。画如其人。观其画,很容易联想到画家本人那平实、笃厚、诚朴的性格。

孙龙超于1968年出生在开封。开封城市的文化底蕴和北方汉子的爽直对龙超的绘画艺术有着潜移默化的影响。他的作品散发着一种贴近自然、贴近大众的平和与素朴。他不仅从西方古典主义那里吸收了写实的传统技法,也从西方其他画派及中国水墨画中汲取营养,使其作品平添了一层朦胧的意象美,从而具有了现代的审美特征。

孙超龙的水墨人物画里,最打动我的是他画面中的百姓人物。他们看上去憨厚朴实、默默无闻,就好像多年前家里的老邻居,散发着一种触手可及的亲切与质朴。更重要的是,他笔下的这些百姓人物身上更散发着一种精神力量,是当下都市人越来越陌生或正在逐渐缺失的。当人们远离自然,被困于钢筋水泥筑成的“森林”里的时候,很少有人能够意识到自己正距离真实越来越远。正因如此,孙龙超的作品能给人一种真实之感,并且因为这种真实而唤起人们内心深处的某种情感。

孙龙超自1992年河南大学美术系毕业后,分配在开封市第一师范工作,先后在开封教育学院、开封文化艺术职业学院美术系执教。开封地区干燥、风沙、严寒的自然环境磨炼出孙龙超刻苦、执着、勇于坚持的性格,开封古城深厚的文化底蕴滋养着孙龙超丰富而敏锐的艺术学养。长期以来,他在教学之余,利用自己所有的业余时间下去农村、社区搜集素材、体验生活,这其中自有不少艰辛。他的画里面也因此有了一种稳健和扎实的基调,画面中的人物也更加富有生动的感情,这正是他作品的动人之处。

不难看出,孙龙超水墨人物画立足于传统的表现形式,并且通过对当下人们生存境遇的表现来完成自身艺术语言的构建,在这个过程中,他加入了很多西方绘画中造型技巧的表现,这是很多当代水墨画家都在尝试的一条路径。但他性格中严谨的一面,又使得作品在沉实中具有一种特殊的张力。就技法方面来说,孙龙超作品中对中西绘画技法的融合是一个成功亮点,虽然在空间的表现上他采用了西方的构成表现形式,但是具体到对线的表现以及对笔墨的讲究程度上,他又传承中国传统水墨画的精华,即有书法用笔又与绘画构成相结合,还有对笔墨意蕴所作出的不遗余力的文人化追求,都使得他的水墨人物画具有了一种特殊的意味。

当下中国水墨人物画面临着多重的困境,在西方绘画的冲击下如何在继承传统的同时又能表现当下人的生存状态,这是当下很多水墨人物画家思考的问题。而孙龙超为我们提供了一个值得借鉴的范例,即扎实稳健地立足于自己的生活,从描绘身边的普通百姓人物开始,表达自己最真实的情感。这种“小人物”却是“大生活”的作品一定是动人的,“创新”也正是建立在这个基础之上的,而非一味地标新立异最终导致本末倒置。

他画人物,注意个性品格的刻画。他信奉“中和”的美学思想,追求雅俗共赏。不像某些画家,为掩盖造型能力之不足,强作变形。他讲究人物形态的真实优美,即使是村姑题材,也必是人物神情生动、仪态自然可亲。他的人物画风平实秀美,意趣盎然,若不经心,然而一笔一画中透露着惨淡经营的苦心,使人看到了作者在每一件作品中都有不同的追求。单纯而丰富,优美而不繁杂,因而几乎每件作品都是耐看的。品种多样,内容丰富,表现手法也多变:或精工细刻,或酣畅淋漓,或浓墨重彩,或轻描淡写。显著的特点是不墨守程规,为表现所感受的现实,为写我心大胆尝试,多方探索,而把主要心力用在神韵的把握、意境的营造上。有新颖而严谨的构图经营,有精炼而灵动的线条运用,有时更有传统花卉没骨法的借用。由于作者把握形体的能力强,没骨法的运用,不仅使造型洗练概括,而且比较充分地体现出肌体的解剖关系和质感,既丰富了表现效果,也使传统技法在他的笔下得到发展。

在创作中,孙龙超始终追求与普通百姓心灵共鸣,在他看来,作品不仅要在精神意蕴上符合百姓对善的认知,在艺术形式上也要考虑百姓的欣赏习惯,让他们看得懂,如此才能得到思想启迪,同时又要觉得美,获得享受。在人物形象塑造上他注重形神兼备,造型方法以写实为主,同时,注意通过环境描写来烘托人物性格和情绪,环境烘托时常有写意之笔。表现农村姑娘题材的《王鸽姑娘》中那怒放的白梅,《文萍姑娘》中轻松随意的芭蕉叶,《迎春》背后那一幅幅红色的春联都有画龙点睛的作用。这些物象虽属信笔画来的人物配景,但因为都属于传统文化中即使老百姓也耳熟能详的内容,其寓意不言自明,因此在画面中并无别扭突兀之感。再从《冬日暖阳》《坚强玉树》《血色童年》的厚重到《喜讯》《迎春》的严谨,从《六月天》的灵光到《书店街北口》的质朴;从《勤勤姑娘》《文萍姑娘》《王鸽姑娘》的秀美,到《娜娜与沙沙》《好姐妹》《倩倩姑娘》的清纯,无不透露着孙龙超在创作中有着不断地新的追求。

在各类题材的表现中,使我突出地感到:他的创作极重意境。任何一件作品,他都注意创造一种更高于形象直观的意境,这是他的画之所以耐人品赏的重要之点;其次,出身科班的他,掌握了熟捻的技巧,却不孤立地玩弄笔墨。因此在他的画面上,没有程式化的为技巧而技巧的痕迹。他很重视传统,他认为,没有传统笔墨就没有中国画的基本特点,但传统技法不能生搬,都要结合现实、结合生活感受、结合主体的情致意兴和表现需要,去继承、改造、扬弃、生发。因此他的画面是常新的,技法运用也是有新意的。

20世纪初的新文化运动,曾深刻地影响、推动了中国近现代社会的发展进程,而以传统“文人画”为主要象征的中国画,开始借鉴西方写实手法并将其融入传统中国画的表现。在这个过程中,虽有偏离、违背中国画自律性规律走向的趋势,但这个方向适合了中国近现代社会政治、经济、文化发展的需要,也为20世纪90年代中国文化走向多元化的历程作了必要的学术铺垫。同时,也使传统的中国画发生了形态学意义上的深刻变化,即传统的中国画在学院教育的推动下,逐渐形成了一个崭新的近现代学院传统,这在本质上,是与中国现代文化发展需要相应照的艺术形态与视觉样式。譬如由20世纪40年代发展起来的,在20世纪五六十年代逐渐形成的、以中央美术学院为轴心的“新写实”和以当时浙江美术学院为代表的“新写意”传统。孙龙超在绘画的道路上所坚持的,正是前辈徐悲鸿、蒋兆和、方增先、周思聪、刘文西、杨之光所走的道路。在学院教育所遵从的主流思潮观照下的人物画,让我们看到了中国水墨人物画的希望。更难能可贵的是,他对普通人物的关照和描绘,让我们感受到了这个大千世界的真实。这个世界是由许多个普通百姓组成的,很多时候我们都会被各种宏大叙事遮盖了双眼,而忽略了身边那最动人的朴素美。

孙龙超对这些普通人物的生动描绘和表现,从现代人的角度来说,让我们有理由对他的笔墨形态、艺术语言、精神取向在未来的重新编码和创作的进步升华中充满期待。