浅谈20世纪80年代中国油画语意之美

摘 要:改革开放以后,伴随着油画在中国的繁荣和发展,中西方绘画产生了质的碰撞,在不断融合和相互借鉴中,产生了与以往不同的油画语言。其中,20世纪80年代的中国油画家们将审美意识和艺术精神用油画作品来表达,巧妙地运用油画语言,将所要表达的语意表现得淋漓尽致。

关键词:油画;语意;美

在1979年至1989年这10年间,中国油画的发展可谓是达到了一个黄金时代。这一时期受西方哲学、文化和艺术的影响,一大批艺术家走出单一的现实主义艺术观念的束缚,艺术形式不断革新,艺术思潮风起云涌,从星星美展、伤痕美术到八五新潮等相继出现。人们开始自觉审视艺术,这种审视是理性的,是想要唤醒人们对艺术本身的思考,来反击在文革时期艺术的单一性、模式化。谈到20世纪80年代,人们想到的往往是一次次激烈的艺术思潮变革,在这10年间油画艺术发生的变革是空前强烈的,影响了一代又一代的艺术人。然而艺术家们并没有忘本,在艺术变革的过程中还是保存了中国最优秀的文化传统,对油画语言的把握也有了新的认识与升华。

改革开放以后,伴随着油画在中国的繁荣和发展,中西方绘画产生了质的碰撞,在不断融合和相互借鉴中,产生了与以往不同的油画语言。中国的油画并没有遵循西方油画发展史的固有模式,而是将所有西方美术历史发展中的艺术形式进行了颠覆。中国艺术家们忽略了西方这种艺术上的先后顺序,将西方美术的所有艺术语言借鉴过来,形成自己的风格语言,所以中国油画一直都带有的多元化中国特色。

中国传统绘画一直追求的仿佛是 “笔不周意周。笔断意不断。笔意纵横参乎造化。妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。忘形得意。”[1]中国传统绘画中所表现的主要含义却仿佛在画面之外的观者内心深处,又由画家的作品传达出来。语意之美的追求是中国油画的必然。“语”不管是有声还是无声的,都是内心传达到外界的重要媒介,而“意”又通过“语”抒发一个人的情怀、心境、内心感想。20世纪80年代的中国油画家们,巧妙地运用油画语言,将所要表达的语意表现得淋漓尽致。

一、20世纪80年代中国油画语意中的意境之美

在20世纪80年代中国油画的发展史上,艺术家将意境之美融入感情、现实、精神、审美之中。意境美的表现通过画面有意无意地传达给观者,观者在画面的整体氛围下感受到艺术家或抒情、或愤懑、或平静的艺术感召。在这种精神追求的促使下,艺术家大胆创新题材,使意境的表达更加丰富,耐人寻味。受传统中国画的影响,一些艺术家将中国画的意境融入到油画之中,这种新的艺术形式,无疑丰富了油画语言的内容及形式,达到了一种新的艺术境界,让观者享受到全新的艺术视觉盛宴。讲究意境之美的中国传统文化与西方油画的融合,是中华民族的民族审美意识的体现。中国油画语意中的意境美,不仅丰富了油画语言的内容,更加突出了作品的审美价值,这种语意的表达是对内心,对时代,对山河,对世间万物发自内心的爱。

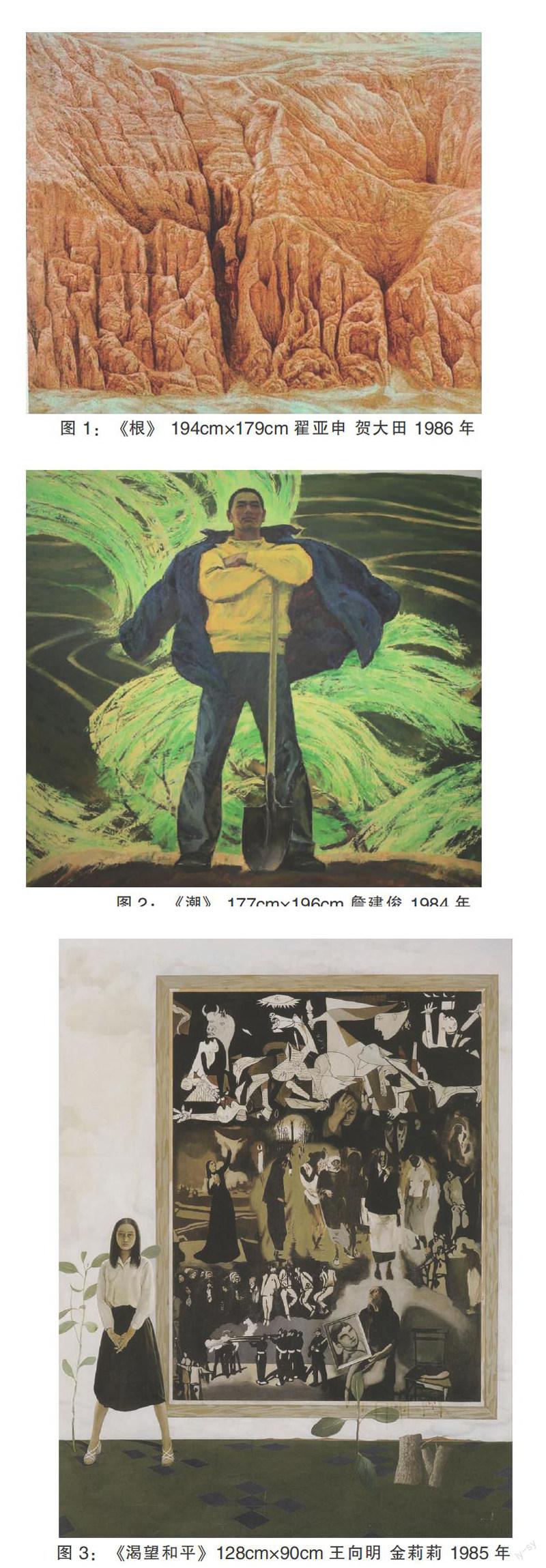

20世纪80年代的寻根运动中,有很多画家曾到黄土高坡写生、创作,因此有很多以黄土高坡为题材的优秀油画作品脱颖而出。被中国美术收藏的翟亚申、贺大田油画作品《根》(图1),荣获第六届全国美展银质奖章。画家们将千沟万壑的黄土大地的质感刻画得极其细腻,赋予作品极强的感染力,使人思绪万千。以“根”命名,寓意黄土大地是中华民族炎黄子孙的生命之根,也是孕育中华文明的摇篮。画家用极其写实的艺术手法表现黄土高原上千沟万壑的壮烈景象,似母亲脸上沧桑的皱纹,又似纵横交错的文化血脉,更似部分裸露大树的根。画家运用了超高技法结合自己民族气节将作品《根》所要传达的意境表现得堪称完美。这种中华民族特有的沧桑地貌,让人立刻想到我们千百年来经历过的无数风霜与苦难、可歌可泣的中华民族祖先。黄土之根虽千沟万壑却坚毅饱满,也寓意我们中华民族,精神永久流传、生生不息。很显然,画家也受传统中国画的启发,将中国自然的风光与油画语言相结合,产生了与传统中国画截然不同的情趣,但依旧保存了中华民族大气磅礴的气势,使人联想到黄土高坡除了自然风光以外的意境。

二、20世纪80年代中国油画语意中的色彩之美

20世纪80年代的中国油画,在审美趋向和表达方式上都已实现了民族化与本土化。十一届三中全会以来,改革开放的号角吹遍了祖国大江南北,人们的生活得到了巨大改善,生产力也得到解放,各行各业迅速发展,中国油画与民族文化一脉相承,展现出一种不拘泥于西方的民族审美色彩意识。在色彩表达上,更加讲究色彩在整个油画作品中给人的视觉感受,将色彩挥洒得恰到好处。20世纪80年代的中国油画响应时代号召,突出表现人民对生活的满足感,对生活幸福的彰显。艺术家将这种幸福感挥洒在画面之上,用油画来表达内心深处的幸福感受,以及对美好生活的期盼。中国油画色彩之美体现在色彩的生动上,色彩的美感可以增强画面的形式感以及更好地传达画家内心的思想感情。

十一届三中全会以来,改革开放使得社会各方面都得到翻天覆地的变化,生产力获得了极大地解放,神州大地旧貌换新颜,处处都是希望的田野。詹建俊的油画作品《潮》(图2)贴合了时代背景,是一幅表现当代中国农民的作品,被誉为“20世纪80年代中国改革开放的缩影”。作者以涌动绿潮的原野为背景,描绘了20世纪80年代中国农民的精神风貌,贴合了时代审美的油画语意。在1985年第六届全国美展上,詹建俊的油画作品《潮》获得了金奖。詹建俊从西方油画中选取与自己审美取向一致的元素,将自己的审美观点与其结合得恰到好处。浓郁的色彩表现,和结实饱满的人物造型,突出了东方艺术家对色彩把握的语意之美,更将画家对新生活、新时代的热情充分表达出来。画面中,将黄色和绿色的树抽象化,大面积的色彩挥洒仿佛是时代的浪潮在翻滚,一个强壮而结实的青年男子身穿黄色毛衣和与其强烈对比的蓝色外套观望着春天里万物生机勃勃的景象,他手拿铁锨,似乎已经看到了丰收的场景。色彩的强度与笔触的力度结合起来,整张画面色彩饱满、构图结实有力,给观者视觉上带来了强大冲击力,形成了画家自己的油画语意的色彩美感。这种大胆的色彩语言给人极大的感染力,让人重新焕发生机昂扬的心志。画面色彩对比强烈,对人物的刻画形神兼备,寓意深远。

三、20世纪80年代中国油画语意中的造型之美

20世纪80年代中国油画在个性表现的角度上超越了真实生活,对油画的态度更加现实,一大批油画家将西方的造型观念融入中国油画的造型语言,写实性占了一定程度的比重。同时,背景却带有西方现代派对自由与个性的表达。在此基础上,造型之美更加反映了艺术家们避开完全写实,更加贴切真实的语意。

20世纪80年代生活幸福的中华儿女渴望的还是世界的和平,和平的主题也是那个时期人们所追求的。艺术家们向往世界和平,并且用油画的形式表达出来,带有中华民族与世界各国人民共同愿望的画作就此出现。1985年,王向明与金莉莉合作的油画作品《渴望和平》(图3)在“前进中的中国青年美展”获得大奖。画家在造型上借助西方超现实主义的思维和象征性的语言,向观者表达了画家一种渴望和平、渴望安定的寓意。以画中有画的形式凸显个性,巧妙地将毕加索、戈雅等众多油画大师们的作品分割并结合,将西方绘画的造型之美运用在画面当中,象征性地表达世界各个时期人类争取和平走过的艰辛历程,更加象征了各个时期各个国家艺术家对和平事业追求的心路征程。画里之画下面是一枝绿芽穿破泥土茁壮成长,向上蔓延将土地与画里之画微妙地联系在一起。左侧与画面紧贴的是一个年青的少女,少女身后又是满是绿叶的枝芽,以少女为代表表达了青年一代反对战争渴望和平的心愿,而绿色植物则象征着人类永葆的生命力。整个画面丰富并具有一定的联系,画家在造型上的用意是及其新颖的:人物造型饱满,画中有画的造型形式独特,画家还借鉴了西方现代派的绘画理念,在内容上紧扣主题,充分反映了“文化大革命”后成长起来的新生代画家打破传统绘画的时空概念,追求观念自由与形式解放的探索精神。

“艺术中最重要的始终是它的可直接了解性,事实上一切民族都要求艺术中使他们喜悦的东西能够表现出他们自己,因为他们愿在艺术里感到一切都是亲近的、生动的、属于目前生活的。”[2]中国油画的核心是表达中国的东方文化精神,对外形式上则具备了西方绘画艺术的一些形式语言。20世纪80年代中国油画语意的表达实现了中国人自己对油画的理解,形成了不同凡响的油画语意之美,不管是在意境的表达上,色彩的运用上,还是造型结构的分析上,油画家们实现了这一时期人们通过油画作品所了解的现实生活,把人们从单一的艺术形式里解救出来,为未来中国油画的发展铺出了不可或缺的道路。

参考文献:

[1]戴士和.写意油画教学[M].北京:北京大学出版社,2007.

[2]黑格尔.美学[M].北京:商务印书馆,1979.

[3]王冬梅编著.现实与真实:20世纪中国油画的发展演变[M].北京:中国电力出版社,2009.

[4]牛加明编著.新中国美术经典80年代[M].武汉:湖北美术出版社,2004.

作者简介:

王峰,陕西科技大学设计与艺术学院研究生导师。

李维娜,陕西科技大学设计与艺术学院美术学研究生。