刍议道教“云篆”对鸟虫篆印创作的启发

摘 要:我国的道教文化在长期传习符箓过程中, 创造了神秘纷繁的符箓道法, 形成道教的独有文字,“云篆”是其中一种。这些光怪陆离的神秘符箓, 既像一个隐秘而丰富的文化宝藏, 又像一个未知的原始森林。能否发现精华,借鉴道教符咒艺术来丰富当代鸟虫篆印创作的种类和形式,在实践中融会贯通,以弥补数千年式微带来的空白缺憾,全凭印人悟性和眼光的高低。

关键词:道教文化;云篆;鸟虫篆印创作;实践

鸟虫篆印源于战国玺印,盛行于两汉时期,之后沉寂一千多年,直到20世纪才显现了复兴态势,出现了一个空前的创作高潮。印人广泛吸收借鉴老祖宗刻在青铜、玉器上的纹饰,确立了“印从纹饰出”的模式,涌现出一批敢于打破传统鸟虫篆印对称创作模式的大家。当年梵高等外国大师都曾借鉴中国书法中的线条艺术融于自己的油画作品中,那么,作为中华文化传承人的我们更应该以海纳百川的姿态去开拓鸟虫篆印的创作空间。本文就道教“云篆天书”对当代鸟虫篆印创作的启发阐述自己的一得之见,结合笔者部分的创作作品,以期达到抛砖引玉的效果。

一、“云篆”、 鸟虫篆印概略

(一)“云篆”

所谓“云篆”,是一种在篆体汉字的基础上创造出来的形似篆,神似草,杂以云气、星图的道教独有文字。这种充满神秘色彩的光怪陆离字体为道教所专用,难以辨识,先贤对其知之甚少,故又有“云篆天书”一说流传。在视觉方面,这些在道教各种法会随处可见的神奇符号给我们强有力的冲击;在艺术方面,这些出现在道教法器、文书上的文字,气韵生动玄妙,造型奇异飘逸,映现出道教惊世脱俗的精神特征。

近代著名的篆刻大师吴昌硕、赵之谦等都喜将道家文化作为印语。虞世南更是在《笔髓论》中说道:“字虽有质,迹本无为”,字虽然有筋、骨、血、肉,但其形状却并不固定,这是因为“禀阴阳而动静, 体万物以形,达性通变,其常不主”。字的形状是依阴阳变幻而发生动、静的变化,体察万物才成就形状,通达情性,与自然的变化相依,从来并非一种固定形式,所以说“知书道玄妙”, 必须依靠“神遇”,是不可以“力求”[1]的。

(二)鸟虫篆印

鸟虫篆印是印章中独具自身特色的一门艺术,兼绚丽风貌和金石气息于一体展现在方寸之间,其类型有抽象和具象两种。抽象型鸟虫篆印的笔画屈曲转合,饱满地充斥在整个印面,将动物形象进行了提炼与简化,形成较难辨别的动物形象。具象型鸟虫篆印并不是要对动物形象真实写照,如有虬龙入印,将它每一片龙鳞都刻画得细致皆现,这就有失篆刻艺术的本意了。我们只是将笔画的首尾由明显的动物形象来表现(如鹤嘴龙脚等),再据字本身的结构和笔意辅以巧妙装饰,整体呈现一派生机盎然的自然氛围。

二、当前鸟虫篆印创作出现的问题及未来发展方向

篆刻艺术发展至当前无疑进入了大盛时期,印人们在自觉遵守游戏规则的前提下进行了各方尝试和创新,取得了斐然的成就,但由此适得其反走上歧路而陷入泥潭的也大有人在。

一些印人的鸟虫篆印,笔画搔首弄姿,整体流露出的是脂粉气息,刻意追求工整的线条,匠气横生,过渡装饰,只可远观不能细品,这种尝试是不可取的。由此可以得出:篆刻的创新离不开印人本身综合素质的全面提高,在探索中不偏离鸟虫篆印艺术的本质和精神宗旨,自然能获得长足的发展,且能越走越远,一路高歌,驰骋于各大展赛。

印人们如要取法传统而不违时代的审美要求,追求时代审美潮流而又不与时弊流俗,就要以宽博的视野去汲取传统的精华来拓展创作的资源空间。

综上所言,任何艺术的创新、改革都需要艺术家用宽博的视野去汲取传统的精华。那么鸟虫篆印在排除了从经典印章、甲骨文等老路子上寻找突破口外,还能从哪些悠久传承文化上汲取精华?

以书法为例,隋唐之际的少数书家反对模仿当时风靡的虞、褚两家,开始尝试新书风,虽被讥为“俗书”,但正是这种极富生命力的民间书法以俗破雅,突破了旧有传统的桎梏。金开诚在《颜真卿的书法》中说:“颜真卿书法在精神上很得这一类民间书手敢于创新的影响,并以创作实践,对群众性的创新成果作了总结和提高”[2]。可以看出,颜真卿正是以民间书法作为突破口,最终形成自己独有的书法格调。

既然民间书法都有着如此大用,那么作为充满神秘色彩的道教“云篆”不更应该是广大书手、印人寻求创新的突破口么?何况,“云篆天书”与鸟虫篆印同始自尚象,寓意取法同出一源。中国的文字初始就是取象立意,鸟虫篆是象形文字流程中不断演变的结果。“云篆天书”亦是取象立意,“以云采图像……录之而神符”[3],其中墨点、块状及线条等,均是对阴阳之变的表述,故而同源同理。二者自当相互借鉴,共同发展。

三、“云篆天书”对当前鸟虫篆印创作的启发

道教文化中神秘的“云篆天书”对鸟虫篆印创作不论在思想性内涵上还是线条、章法等方面都有不可忽视的价值。深入接触“云篆”后,才知“表面单纯的唯美产物”这种说法纯属肤浅之谈,更不是以往人们所认为的花里胡哨,它自有其一套乱中有序的章法,反映了一种审美需求。以下结合笔者自己的创作作品简单探析“云篆”是如何丰富鸟虫篆印创作的种类和形式的。

(一)小块状墨点

古人在临摹时提出:师其意,不师其迹。鸟虫篆印的创作同样如此,不可直接照搬“云篆”飘逸外形,是要取其内在而师其心。艺术离不开时代,对于印人来说,篆刻作品要取法传统而又不违时代的审美要求,必然要对“云篆”进行一定程度的改造。既要保留“云篆”的寓意取法,还要将当前社会审美意识和鸟虫篆印的游戏规则统一于方寸之间。

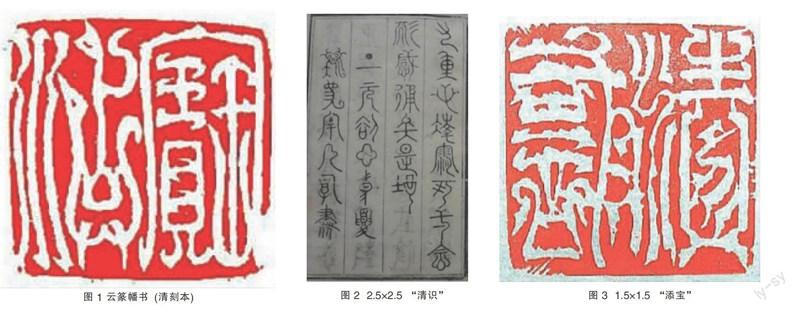

“云篆天书”中惯用小块状墨点,如云篆幡书(清刻本)(图1)。图2是笔者创作的鸟虫篆印作品,整个章法是以密集与疏朗相结合的对比型风格,印石选择为浙江青田石中的封门青,其色淡青,宜走刀,尽得笔意,2.5×2.5,印文“清识”。二字做左右排列,相互顾盼,布满整个印面。根据二字本身字法将小块状墨点边缘稍作不规则处理,符合正规的鸟虫篆法;将“识”字的竖作小块状稍斜处理,以求乱中有序;在结字上对节点处进行残破、放大处理,加上单、双刀合璧,加大虚实对比,这样处理后,整个印面既彰显出鸟虫篆的华丽又散发着“云篆天书”的神秘气息。

(二)空心圆

道教“云篆”中除了惯用小块状墨点外还将空心圆运用得淋漓尽致。图3是笔者创作的另一方鸟虫篆印,初稿形制作竖向上下排列,但整体上呈现违和感,有违饱满的审美要求,只能舍弃。因为章法上的不和谐,即使篆法再好,也会落入下乘。几次易稿之后,设计成为了现在左右排列的样式。这方印走的是端庄、稳重为主的满白均衡路子。印石同样是青田中的封门青,1.5×1.5,印文“添宝”。将“云篆”中惯用的空心圆重点运用在鸟首部位,几处鸟首各不相同,有的鸟首没有作伸出处理,而是藏于笔画之内,展现含蓄美态,同时,要将鸟首藏于笔画之中,必须作满白文笔画的处理,非粗壮不能藏下。在刀法上,整方印都是运用“回刀法”,将细节部分处理得较为光洁。在篆法方面,“添”字比之“宝”字的装饰减少,较简约化,只装饰了较长笔画的起、尾处,凸显鸟首的形状,这应该是有别于汉白鸟虫篆印纹饰的一个浅显尝试吧。这方印中较少地借鉴了“云篆”飘逸的气质,在端庄、稳重之中添了一丝趣味。值得注意的是,印人在创作时应该把握风格与篆刻法则之间的度,风格个性化固然重要,但如果这一切偏离了篆法、章法,无疑是镜花水月。道教“云篆”经历悠悠岁月的发展演变,不同时期呈现不同的风格,各有其丰富内涵。以多体书法入印是今天篆刻艺术多元发展的一大显著趋势,且愈演愈烈。

四、结论

道教的“云篆”符箓艺术源自深山中飞禽走兽、天边云卷云舒的自然形态,具有生机勃勃,不可捉摸,寓意强烈的生命气息。道家文化主旨“人法地,地法天,天法道,道法自然”[4]的哲理,“云篆”符箓是其“道法自然”有力的实践者,是阴与阳、黑与白、动与静的有机结合。不同寻常的心灵在面对“云篆天书”这个艺术奇葩时会有不同寻常的体验和感悟,或变野为雅,亦或变怪为奇,印人们力求师其神而忘其迹,在传统文化中积攒沉淀,在创作中敏锐而理智地施展。如此下去,“云篆天书”艺术必将为鸟虫篆印开辟一个更为宽广的新空间。

参考文献:

[1]葛冰华.道教印对篆刻创作起到的积极作用[J].书法赏评﹐2008,(10).

[2]沃兴华.临书指南[M].上海辞书出版社,2004:174.

[3]齐凤山.道教的“神符”和书法艺术[J].《中国道教》2004,(02).

[4]赵孟頫.赵孟頫道德经[M].上海:上海书画出版社,2011:17.

作者简介:

秦雨,安徽师范大学美术学院研究生在读。研究方向:中国画山水。