鲁迅在1933 第二章:文坛再起风波与突破围剿

文 郝庆军

鲁迅在1933 第二章:文坛再起风波与突破围剿

文 郝庆军

鲁迅批评政府,必然遭到反弹。但当局不会对鲁迅贸然动手,一定会组织一批文人先行围剿,等到文化围剿失败,文的不行来武的,再动用国家的暴力机器,逮捕或暗杀,达到消除文化异己的目的。

诚如前文所述,1933年上半年,鲁迅在《申报》副刊《自由谈》上,以每月八九篇文章的密集火力,严厉批评国民党政府面对日军入侵,不思抵抗,苟且求安的政策和态度,在社会产生强烈共鸣和影响,当然也必然引起当局的恐慌和仇恨。

虽然他不断变换笔名,采用隐蔽的方式发文,但是,很快被嗅觉灵敏的文探和一班御用文人侦知。很快,他们发动各路人马,循着鲁迅的笔迹和文路,开始对鲁迅和他代表的左翼文化阵线进行围攻。鲁迅自然要出阵应战,进行论争和反批评,于是,一场文坛围剿和反围剿的大戏开始上演。

一

语言是思想的外壳。嘴里吞吞吐吐,语焉不详,代表着内心的回避与躲闪,顾忌重重。这个道理也同样反映在写文章上。文章不通,出现明显的语言毛病,很大程度上并不是因为作者语法没掌握好,或是词句用得不当,而是因为作者顾虑较多,不想或不便把事情写明白。

1933年2月11日的《自由谈》上,鲁迅以“何家干”的署名,发表了一篇叫《不通两种》短文,摘引去年10月31日《大晚报》关于“江都清赋风波”的一篇报道《乡民二度兴波作浪》,其中有一段是记录村民陈友亮之死的:“陈友亮见官方军警中,有携手枪之刘金发,竟欲夺刘之手枪,当被子弹出膛,饮弹而毙,警察队亦开空枪一排,乡民始后退。”

鲁迅分析道,文章中的“军警”前面加上“官方”一词,实属多余;奇怪的是“被子弹出膛”一句,好像子弹自己是个活物,能够自己飞出弹膛,而后文加上“亦”字,便不通了。鲁迅指出,之所以作者写这篇报道的时候“不通”,是因为作者竭力避免军警杀人这个事实留在字面,而是仅仅指出人是被子弹杀的。

江苏省的“江都清赋风波”是民国时期一个很著名的案件,主要情节是:江都县长杨卓茂要清查田赋,重新丈量田亩,扩大税收,搜刮更多的民脂民膏,遭到乡民的抵制,发生官民冲突,造成大量乡民聚集,进县城请愿。杨卓茂几次派出警察和保安队,甚至请来独立团的军队镇压,但是乡民越聚越多,发生剧烈冲突,乡民死伤多人,被拘捕200多人。事件闹了一两个月,反反复复,发展到乡民冲击县城,打砸县政府的严重事件。后来,政府妥协,答应释放被捕乡民,停止清查田赋。但是,在冲突过程中,10余名乡民被军警枪杀。

上文鲁迅引述的《大晚报》的报道,就是指的这件事。

政府竭力掩饰枪杀乡民一事,而作为官方色彩较重的《大晚报》在报道中,自然与政府口径一致,在叙述陈友亮之死的时候,笔法曲折,出现了上述“不通”的文字,那是当然的事情了。为此,鲁迅分析道:“现在,这样的希奇文章,常常在刊物上出现。不过其实也并非作者的不通,大抵倒是恐怕‘不准通’,因而先就‘不敢通’了的缘故。头等聪明人不谈这些,就成了‘为艺术的艺术’家;次等聪明人竭力用种种法,来粉饰这不通,就成了‘民族主义文学’者,但两者是都属于自己‘不愿通’,即‘不肯通’这一类里的。”

当局的报纸在报道枪杀民众的时候,自然不会直接说杀人的事,但新闻稿件不能编造事实,那就需要记者在叙述的时候变换角度,于是,原本是军警杀人的事实,主体是军警,而在报道中,主语变成了乡民,变成了乡民“被子弹出膛”,饮弹而亡。表面看起来,也是说出了事实,但却掩盖了政府指使军警杀害乡民的真相。

在这篇文章里,鲁迅严肃地指出,政府的御用文人写文章老是“不通”,老是搞得读者摸不着头脑,不是他们不想“通”,而是他们内心有鬼,脑袋里有障碍,根本就不愿通,不肯通。

于是,鲁迅从新闻报道引申到文学中去,认为“为艺术而艺术”的文学提倡纯文学,不涉及现实生活,搞些“象牙塔”里的东西,其实是故意让读者读不明白。他们不是不想写明白,而是怕写得太明白,怕让人抓住把柄,危及性命。而国民党御用文人搞的“民族主义文学”,则是另一种“不通”,他们怕老百姓知道他们为国民党当局服务,怕人们识破其御用性质和御用文人的嘴脸,便故意搞得艰深难懂,或者飘渺无边。

这篇杂文威力强大。不仅揭露了国民政府鱼肉乡里,枪杀乡民的罪行,还批评了为“艺术而艺术”的文学家们,同时捎带着讽刺了直接为国民党政府服务的“民族主义文学”的倡导者和践行者们。

这可一下子捅了马蜂窝!

针对鲁迅《不通两种》,“民族主义文学”中坚人物王平陵立刻回应,于2月20日发表了《“最通的”文艺》,劈头就向当局公开告密:“鲁迅先生最近常常用何家干的笔名,在黎烈文主编的《申报》的《自由谈》,发表不到五百字的短文。”

太毒辣了。

告密,而且一下子告了两个人。

王平陵分明在告诉大家说,你们看,那个经常在《自由谈》上发表文章的何家干就是鲁迅!《自由谈》的主编是黎烈文!

紧接着,王平陵讽刺道:

好久不看见他老先生的文了,那种富于幽默性的讽刺的味儿,在中国的作家之林,当然还没有人能超过鲁迅先生。不过,听说现在的鲁迅先生已跑到十字街头,站在革命的队伍里去了。那么,像他这种有闲阶级的幽默的作风,严格言之,实在不革命。我以为也应该转变一下才是!譬如:鲁迅先生不喜欢第三种人,讨厌民族主义的文艺,他尽可痛快地直说,何必装腔做势,吞吞吐吐,打这么许多弯儿。在他最近所处的环境,自然是除了那些恭颂苏联德政的献词以外,便没有更通的文艺的。他认为第三种人不谈这些,是比较最聪明的人;民族主义文艺者故意找出理由来文饰自己的不通,是比较次聪明的人。其言可谓尽深刻恶毒之能事。不过,现在最通的文艺,是不是仅有那些对苏联当局摇尾求媚的献词,不免还是疑问。如果先生们真是为着解放劳苦大众而呐喊,犹可说也;假使,仅仅是为着个人的出路,故意制造一块容易招摇的金字商标,以资号召而已。那么,我就看不出先生们的苦心孤行,比到被你们所不齿的第三种人,以及民族主义文艺者,究竟是高多少。

我们从这里看到,王平陵批评鲁迅底气十足,霸气侧漏。他的底气和霸气又从何而来呢?王平陵是怎样的一个人呢。

文学史告诉我们,王平陵正是鲁迅批评的“民族主义文学”运动的代表人物。1930年6月,国民党看到“左联”成立后,无产阶级文艺运动风风火火,他们便感到非常嫉妒,也非常恐慌,于是国民党宣传部门的潘公展、朱应鹏发起,召集了王平陵、黄震遐、范争波、付彦长等人策应,发动了“民族主义文艺运动”,出版《前锋周报》《前锋月刊》等报刊,企图抵制左翼文艺的隆兴。这个民族主义运动宣称要铲除多型的文艺意识,各种文艺都要统一于“民族主义”的“中心意识”。谁都知道,此运动实质上体现了国民党独裁统治,是一种官方的文化行为,对多数作家而言,没有多少吸引力,而聚拢在其左右的也是比较“右倾”的一些文人,多是些“官迷”,一些平庸泛泛之辈,以及功名利禄之徒。而王平陵算是其中比较有文化、有才能的一个人。

王平陵(1898—1964) ,原本从事新闻行业,后来搞起了文学和文学评论。本名仰嵩,字平陵,笔名有西冷、史痕、秋涛等。他是江苏溧阳市别桥镇樊庄村人,早年毕业于杭州师范。1924年主编《时事新报》副刊《学灯》,并为《东方杂志》撰稿。1928年任上海暨南大学教授,主编《中央日报》副刊《大道》与《清白》,后投身国民党新闻界,出任《中央日报》副刊主编、《文艺月刊》主编、中华全国文艺协会抗敌协会理事等。1949年赴台,曾主编《中国文艺月刊》。后任曼谷《世界日报》总编辑。1959年,赴菲律宾讲学,并为马尼拉《大中华日报》主撰文艺专栏。回台湾后,任政工干校教授。1964年病逝。生平著述甚多,涉及哲学、美学、小说、散文、诗歌、戏剧等,计有40余种。有短篇小说集《残酷的爱》,长篇小说《茫茫夜》,散文集《副产品》《雕虫集》,诗集《狮子吼》等。

1933年的王平陵正在为政府工作,是国民党宣传部门的红人,说话自然“硬气”。他指名道姓批评鲁迅,说鲁迅写的文章只不过是“对苏联当局摇尾求媚的献词”。

王平陵骂起左翼作家来,一时兴起,尖刻地指出:“先生们个人的生活,由我看来,并不比被你们痛骂的小资作家更穷苦些。当然,鲁迅先生是例外,大多数的所谓革命的作家,听说,常常在上海的大跳舞场,拉斐花园里,可以遇见他们伴着娇美的爱侣,一面喝香槟,一面吃朱古力,兴高采烈地跳着狐步舞,倦舞意懒,乘着雪亮的汽车,奔赴预定的香巢,度他们真个消魂的生活。明天起来,写工人呵!斗争呵!之类的东西,拿去向书贾们所办的刊物换取稿费,到晚上,照样是生活在红绿的灯光下,沉醉着,欢唱着,热爱着。像这种优裕的生活,我不懂先生们还要叫什么苦,喊什么冤,你们的猫哭耗子的仁慈,是不是能博得劳苦大众的同情,也许,在先生们自己都不免是绝大的疑问吧!”

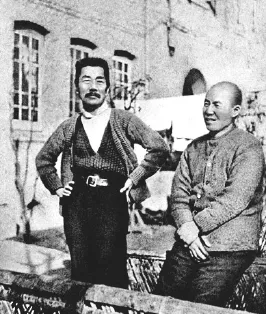

王平陵

王平陵其实说的有些道理。当时在上海的少数所谓左翼作家,确实过着资产阶级的生活,但却写一些穷苦人的事,写无产阶级工人、农民的生活,或者写到革命者的时候,往往要写他们的爱情,“革命+恋爱”便成了他们的写作模式。就像如今的所谓“底层文学”作家,自己在城里过着花天酒地的生活,却编造劳苦大众的生活,以期迎合潮流,获奖,当主席,在上流社会过上好日子。

但问题是王平陵以偏概全,得意洋洋,令人讨厌;而且关键是他批评了鲁迅。鲁迅的眼光是多么独到,鲁迅的笔锋是多么辛辣!他马上就知道王平陵是仗势欺人,他回应的题目很简单,也很蔑视,写了《官话而已》,驳斥王平陵。鲁迅说:你瞧他能耐的,“看他投稿的地方,立论的笔调,就明白是属于‘官方’的。一提起笔,就向上司下属,控告了两个人,真是十足的官家派势。”

写文章应该以理服人,不能以势压人,更不能站在官方的制高点上,训斥人,声讨人。鲁迅批评新闻报道中为官方杀人竭力涂抹,躲躲闪闪,语焉不详,王平陵就说鲁迅善于作“对苏联当局摇尾求媚的献词”,实在不是讲道理的逻辑。

且看鲁迅怎样批驳他的——

说话弯曲不得,也是十足的官话。植物被压在石头底下,只好弯曲的生长,这时俨然自傲的是石头。什么“听说”,什么“如果”,说得好不自在。听了谁说?如果不“如果”呢?“对苏联当局摇尾求媚的献词”是哪些篇?“倦舞意懒,乘着雪亮的汽车,奔赴预定的香巢”的“所谓革命作家”是哪些人呀?是的,曾经有人当开学之际,命大学生全体起立,向着鲍罗廷一鞠躬,拜得他莫名其妙;也曾经有人做过《孙中山与列宁》,说得他们俩真好像没有什么两样;至于聚敛享乐的人们之多,更是社会上大家周知的事实,但可惜那都并不是我们。平陵先生的“听说”和“如果”,都成了无的放矢,含血喷人了。

于是乎还要说到“文化的本身”上。试想就是几个弄弄笔墨的青年,就要遇到监禁、枪毙、失踪的灾殃,我做了六篇“不到五百字”的短评,便立刻招来了“听说”和“如果”的官话,叫作“先生们”,大有一网打尽之概。则做“基本的工夫”者,现在舍官许的“第三种人”和“民族主义文艺者”之外还能靠谁呢?“唉!”

这些话代表了鲁迅杂文的风格:简短的句子,句句真言,力如千钧,真是如匕首投枪,直接击中王平陵的心脏。

鲁迅一针见血地指出:你站在官方立场上,大言欺人,投书告密,是何等低下卑劣的人格!石头下面的小草必须弯曲地生活,你是自傲的石头,耀武扬威,洋洋自得,何等庸俗不堪的样子!你说我向苏联“摇尾献媚”,我问你,当年你们国民党大员戴季陶怎样向苏联特使鲍罗廷鞠躬,你们的政客甘乃光怎样写了《孙中山与列宁》向苏联示好,是怎样的“摇尾献媚”。至于说革命作家享乐,你说是哪位?请指出来。可谁都知道,最能享乐的正是你们国民党当局的大官和要员。如果你的这些话全无根据,全是“如果”,全是“听说”,无疑便是无的放矢,含血喷人!

真是义正词严,击中要害。鲁迅毫不犹豫,毫不含糊,毫不手软地痛诋王平陵,令人在看到国民党御用文人之蛮横的同时,对革命青年充满同情,因为他们遭到监禁、枪毙、失踪的命运之后,还被造谣和谩骂。

王平陵虽然被鲁迅痛骂,但也因此“一骂成名”。

这里有两则花絮性的资料可供参考。

王平陵遭到鲁迅的揭露和回击之后,很久没有发声,却获得了国民党当局的称赞和表扬,称他为“文艺斗士”。后来,国民党政府成立“电影剧本审查委员会”,王平陵因此被任命为评审委员。1936年,陈立夫通过国民政府教育部成立“中国电影协会”,派王平陵主编《电影年鉴》。王平陵因为审查电影和主编《电影年鉴》,成为中国电影界的实权人物。

另一则故事更有意思。上世纪40年代末,王平陵随国民党败军逃到台湾后,一时找不到固定工作,便以卖文为生。为了便于卖文,王平陵向人声称“鲁迅曾骂过我”。王平陵的这一宣传颇见成效,许多人立刻对他刮目相看,1950年5月,王平陵被《半月文艺》看中,担任其专稿撰述委员,获得了一份体面而又收入颇丰的工作。

二

鲁迅在《自由谈》上仅仅发表了6篇短文,便被嗅觉敏锐的官方文人王平陵侦知,在《武汉日报》上指名道姓地说:何家干就是鲁迅,鲁迅就是何家干。

那么,鲁迅还敢不敢在《自由谈》上以“何家干”的笔名发表文章呢?依鲁迅的倔强个性,他肯定要继续使用何家干这个名字,继续在《自由谈》上发表“不到五百字”的短评,因为他要给那些人继续捣乱,让那些人日子过不舒坦。以牙还牙,以眼还眼,绝不屈服,绝不向强权低头,是鲁迅一贯的品格。

据我统计,鲁迅用“何家干”或“干”为笔名在《自由谈》上发表的文章达37篇之多,从1933年初到本年5月19日的《天上地下》最后一篇,这个响亮的名字在《申报》上出现达5个月之久。到了5月25日,当局采取强硬措施,向申报馆施压,黎烈文不得不在《自由谈》上发表《编辑室》一文,“吁请海内外文豪,从兹多谈风月,少发牢骚,庶作者编者,两蒙其休。”之后,鲁迅便变换笔名,改换腔调,继续发表文章,后来便有了《准风月谈》《花边文学》这样的不朽论集。此端容后几章详述。

自从被王平陵点名之后,鲁迅不再有所顾虑,继续以“何家干”之名发表文章,读者自然也知道了鲁迅便是何家干,于是鲁迅的像匕首一样的短评,不断投出,令读者欢欣,政府头痛,自然让文探们和一班御用文人惊慌失措。他们立刻组织人马,围剿鲁迅。

在上海,当时国民党自办或倾向于国民党当局的文艺报刊并不多,计有《大晚报》《时事新报》《社会新闻》《文艺座谈》《微言》等,其中一些是直接由国民党复兴社特务主编的,如《社会新闻》便是特务头子丁默村(后来变成了汉奸间谍组织76号魔窟的当家人)在背后主持,《大晚报》的副刊《火炬》是中统特务崔万秋主编,《文艺座谈》是提倡“解放词”的投机文人曾今可主编的。这些报刊的倾向都偏右,都不喜欢左翼作家,更讨厌鲁迅。于是,在1933年上半年,这些报刊集结在一起,共同向鲁迅发起进攻。

4月21日,鲁迅发表一篇《“以夷制夷”》的文章,谈到面对日本人的进攻和占领,国民党当局不是想着抵抗,而是一味地依靠“国联”,让“国联”出面调停,依靠外国人制止日本人进攻中国的脚步。日本报纸上说这是中国祖传的“以夷制夷”的老办法。鲁迅则认为,从国联的角度来看,这些办法正体现了外国人“以华制华”的机心。

鲁迅说:“例如罢,他们所深恶的反帝国主义的‘犯人’,他们自己倒是不做恶人的,只是松松爽爽的送给华人,叫你自己去杀去。他们所痛恨的腹地的‘共匪’,他们自己是并不明白表示意见的,只将飞机炸弹卖给华人,叫你自己去炸去。对付下等华人的有黄帝子孙的巡捕和西崽,对付智识阶级的有高等华人的学者和博士。”

殖民地半殖民地国家的社会治理模式在这里昭然若揭。国家一旦失去了主权,政府一旦坐稳了奴隶,帝国主义就成了太上皇和青天大老爷。他们侵略你、欺负你、剥削你,还离间你、瓦解你、腐蚀你,让你们自己窝里斗,自己人杀自己人,等到两败俱伤,他们坐收渔翁之利。什么“以夷制夷”,分明是一出“以华制华”的鬼把戏。

为了更鲜活地说明此意,鲁迅随手摘引了4月15日《大晚报》上一则报道《我斩敌二百》:“(本报今日北平电)昨日喜峰口右翼,仍在滦阳城以东各地,演争夺战。敌出现大刀队千名,系新开到者,与我大刀队对抗。其刀特长,敌使用不灵活。我军挥刀砍抹,敌招架不及,连刀带臂,被我砍落者纵横满地,我军伤亡亦达二百余。……”

大刀队是在长城一线抗击日寇的29军出其不意攻其不备,杀敌立功的一种简略装备,当时被宣传机构神话了,其实,再勇猛的大刀队也敌不过装备精良的日军。尽管如此,大刀队名声赫赫,在当时非常鼓舞士气,激励民心。

没想到,在这则报道中,敌人也使用了“大刀队”!到底怎么回事呢?鲁迅分析道:

我要指出来的是“大刀队”乃中国人自夸已久的特长,日本人虽有击剑,大刀却非素习。现在可是“出现”了,这不必迟疑,就可决定是满洲的军队。满洲从明末以来,每年即大有直隶山东人迁居,数代之后,成为土著,则虽是满洲军队,而大多数实为华人,也决无疑义。现在已经各用了特长的大刀,在滦东相杀起来,一面是“连刀带臂,纵横满地”,一面是“伤亡亦达二百余”,开演了极显著的“以华制华”的一幕了。

原来,所谓敌人的“大刀队”,其实就是满洲军队;虽然满洲国表面上是一个独立国家,但是他们仍是华人,是日本统治下的中国人。这则报道中满洲军队杀国民政府军二百余,自然是“以华制华”的样本了。

鲁迅发表此篇短文的当晚,《大晚报》副刊《火炬》便登出署名李家作的《“以华制华”》,对鲁迅进行影射式的攻击,说有一种区别于哈巴狗的警犬,老于世故,认定自己是一个好汉,一个权威,只有他彷徨彷徨,呐喊呐喊,没有人敢冒犯,一旦认定可杀的目标,猛咬一口,致人死地。警犬之效忠于它的主人,即“员外”,因为员外给它供奉和地位。

这篇文章,逻辑混乱,言语不清,只知道用类比法,骂街一样徒自痛快,没有什么战斗力,分量较轻。而署名傅红蓼的《过而能改》一文,更是无足观了。

此文竭力为政府放弃抵抗,丧失国土而辩护,什么“十年生聚,十年教训”的套话;什么组织不健全,武器不充足,需要几十年做准备;热河失守,是塞翁失马,焉知非福,过而能改,善莫大焉等等陈词滥调,辩护的理由之弱败,道理之浅薄,让人觉得他就是个“脑残”。大好河山丢了,你还在这里说“塞翁失马焉知非福”?敌人杀我军民,淫我妻女,占我国土,你还说“感到不大冤枉”?作者的温顺可爱,逆来顺受的性子,跃然纸上。

对于鲁迅揭示外国人以华制华的阴谋诡计的时候,这位作者马上变得立刻严厉起来,威胁道,警犬咬人,向着当头一棒,打得藏起头来,便会忏悔改过。这是鲁迅批判过的典型的“卑怯”的国民性:见狼显羊相,见羊显狼相;遇到强敌自甘奴隶,遇到弱者尽情蹂躏。

所以,在结集出版《伪自由书》的时候,鲁迅便把这两篇攻击鲁迅的文章收在文后,加了案语说:“无论怎样的跳踉和摇摆,所引的记事具在,旧的《大晚报》也具在,终究挣不脱这一个本已扣得紧紧的龙头。”“此外也无须多说话了,只要转载了这两篇,就已经由他们自己十足说明了《火炬》的光明,露出了他们真实的嘴脸。”

其实,鲁迅无意招惹这群文人,只是他批评了政府,说出了实情,道明了真情,把事实和真相揭示出来,让人们看到自己的真实处境,还原了国民党当局的真实面貌。于是,一些御用文人便坐不住了,“跳踉”起来;而另一些人则摇头摆尾地说委屈,道冤枉,“摇摆”起来。他们的这些动作,都足以说明鲁迅的杂文揭开了“以华制华”的黑幕,让他们深恶痛疾,深深伤了此辈的心。

三

围攻不成,他们就开始造谣。

他们说鲁迅与日本间谍勾搭,鲁迅通过出卖中国的情报获得日本的报酬,而内山完造是日本特工,内山书店是接头地点。

这种造谣并不新鲜。之前,仇恨鲁迅的国民政府文人倾向于说鲁迅受到苏联的资助,拿苏联的卢布;而1932年国民政府与苏联复交之后,说鲁迅拿卢布不足以成为罪名,无法构陷他。当日本人入侵中国之后,“通日”便成了一项足以致人死地的罪名,于是,他们开始造谣说鲁迅与日本人秘密往来,交换情报。

上海有个文人叫曾今可,他有个新时代书店,主编《新时代月刊》,提倡所谓的“解放词”。在该刊第四卷第一期上出版了“词的解放运动专号”,其中载有他的《画堂春》。这首词是这样填的:“一年开始日初长,客来慰我凄凉;偶然消遣本无妨,打打麻将。都喝干杯中酒,国家事管他娘;樽前犹幸有红妆,但不能狂。”鲁迅于3月12日发表《曲的解放》一文,认为词可以解放,曲同样也可以解放。通过戏仿,讽刺和揭露了国民党当局放弃热河,准备议和,忙着逃跑的慌张与丑态。

《曲的解放》实际是瞿秋白所写,鲁迅找人誊抄,寄送给黎烈文,用自己的笔名“何家干”发表在《自由谈》上的。而主持《社会新闻》杂志的亲蒋分子则极尽挑拨离间之能事,在该杂志上预告说,曾今可被鲁迅攻击,到了“体无完肤”的地步,面对鲁迅的戏弄和“侮辱”,曾今可利用新时代书店,拟出版一个半月刊,予以反攻。

果然,在第一期的《文艺座谈》上,便发表了白羽霞写的《内山书店小坐记》,极尽栽赃陷害之能事。文章不长,但绘声绘色,非常好玩,这里不妨全文照录:

某天的下午,我同一个朋友在上海北四川路散步。走着走着,就走到北四川路底了。我提议到虹口公园去看看,我的朋友却说先到内山书店去看看有没有什么新书。

我们就进了内山书店。

内山书店是日本浪人内山完造开的,他表面是开书店,实在差不多是替日本政府做侦探。他每次和中国人谈了点什么话,马上就报告日本领事馆。这也已经成了“公开的秘密”了,只要是略微和内山书店接近的人都知道。

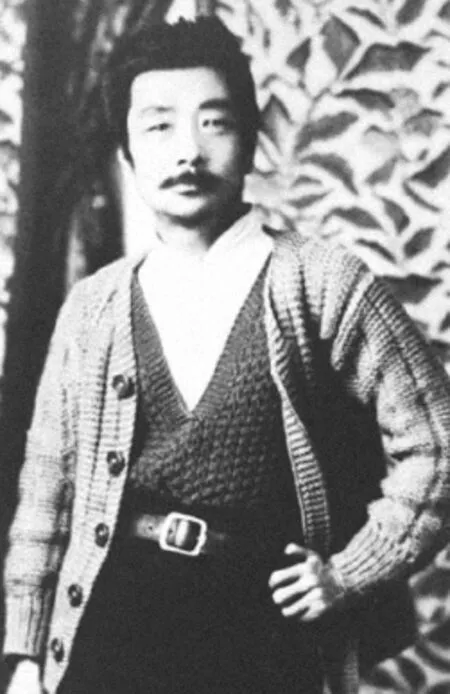

1933年初夏,鲁迅与内山完造摄于其寓所前

我和我的朋友随便翻看着书报。内山看见我们就连忙跑过来和我们招呼,请我们坐下来,照例地闲谈。因为到内山书店来的中国人大多数是文人,内山也就知道点中国的文化。他常和中国人谈中国文化及中国社会的情形,却不大谈到中国的政治,自然是怕中国人对他怀疑。

“中国的事都要打折扣,文字也是一样。‘白发三千丈’这就是一个天大的诳!这就得大打其折扣。中国的别的问题,也可以以此类推……哈哈!哈!”

内山的话我们听了并不觉得一点难为情,诗是不能用科学方法去批评的。内山不过是一个九州角落里的小商人,一个暗探,我们除了用微笑去回答之外,自然不会拿什么话语去向他声辩了。不久以前,在《自由谈》上看到何家干先生的一篇文字,就是内山所说的那些话。原来所谓“思想界的权威”,所谓“文坛老将”,连一点这样的文章都非“出自心裁”!

内山还和我们谈了好些,“航空救国”等问题都谈到,也有些是已由何家干先生抄去在《自由谈》发表过的。我们除了勉强敷衍他之外,不大讲什么话,不想理他。因为我们知道内山是个什么东西,而我们又没有请他救过命,保过险,以后也决不预备请他救命或保险。

我同我的朋友出了内山书店,又散步散到虹口公园去了。

这篇文章以见闻的方式,明面上是在谈内山书店和内山完造这个人,暗地里却是在构陷鲁迅。文章的阴险之处在于:从内山先生嘴里说出鲁迅文章的内容,说明鲁迅与内山关系非同寻常;既然内山是个日本暗探,那么鲁迅与日本暗探来往密切,那就说明鲁迅与日本人之间关系密切。文章暗示给读者的是:鲁迅也是日本间谍。

与这篇造谣文章遥相呼应的是《社会新闻》登载的《内山书店与左联》,故意把“鲁迅”写成“茅盾”,还牵扯上郭沫若等人,又是共匪,又是刺探,字面非常刺激,200多字的短小文章,却是一篇奇文,仍然照录如下:

《文艺座谈》第一期上说,日本浪人内山完造在上海开书店,是侦探作用,这是确属的,而尤其与左联有缘。记得郭沫若由汉逃沪,即匿内山书店楼上,后又代为买船票渡日。茅盾在风声紧急时,亦以内山书店为惟一避难所。然则该书店之作用究何在者?盖中国之有共匪,日本之利也,所以日本杂志所载调查中国匪情文字,比中国自身所知者为多,而此类材料之获得,半由受过救命之恩之共党文艺份子所供给;半由共党自行送去,为张扬势力之用,而无聊文人为其收买甘愿为其刺探者亦大有人在。闻此种侦探机关,除内山以外,尚有日日新闻社,满铁调查所等,而著名侦探除内山完造外,亦有田中,小岛,中村等。〔新皖〕

前文是说内山完造是日本间谍,与鲁迅暗中勾勾搭搭,鲁迅自然也脱不了干系;此文则说内山书店是藏匿共产党的黑窝点,经常收留和转移共产党,并把共产党提供的材料转送到日本去,而内山书店自然是一个侦探机关。

针对这样的谣言,鲁迅坦白地说:“至于内山书店,三年以来,我确是常去坐,检书谈话,比和上海的有些所谓文人相对还安心,因为我确信他做生意,是要赚钱的,却不做侦探;他卖书,是要赚钱的,却不卖人血:这一点,倒是凡有自以为人,而其实是狗也不如的文人们应该竭力学学的!”

除了造谣,他们还喜欢离间,喜欢挑唆,起哄架秧子,在观斗中取乐。

年初,鲁迅和茅盾等人支持黎烈文改革《申报·自由谈》,并为报纸投稿助威,《社会新闻》杂志便捕风捉影地刊出文章《左翼文化运动的抬头》,说鲁迅和沈雁冰已经成为《自由谈》的两大台柱,而商务印书馆的《东方杂志》也开始左转,还有几个中级的书局也落入左翼作家手中,如郭沫若、高语罕、丁晓先、沈雁冰等人,各自抓着一个书局,书局老板靠这些“红色人物”吃饭了。

除了把揣度和猜测的说成事实之外,他们还善于罗致一些无中生有的罪名,以期引起当局的注意。在《鲁迅沈雁冰的雄图》中,作者说,鲁迅和茅盾掌控了《自由谈》之后,组织人马,打算组织一个团体,复兴他们的文化运动,而且说得有鼻子有眼,细节生动,内容详尽。什么王统照、叶绍钧等文学研究会的旧部响应,创造社的田汉也率众归附,什么一切都已安排妥当,不日便在“红五月”中成立新组织等等。

这些生造的材料登载在报刊上,不辨是非的民众信以为真,而上海的特务组织也循迹真的找上门来。5月14日,左翼作家丁玲和潘梓年被秘密逮捕,湖畔派诗人应修人在被捕过程中,从楼上摔下来,死了。6月18日,中国民权保障同盟总干事杨杏佛被国民党特务枪杀在汽车里。白色恐怖在上海文化界漫延。

于是,《社会新闻》登出署名“道”写的一则消息《左翼作家纷纷离沪》,推波助澜,幸灾乐祸。消息说,5月间,上海文艺界似乎被左翼作家包办了,好像他们什么都要归左翼,但是,好景不长,自从6月下旬,上海暗杀之风盛行,非左翼的反共阵线开始形成,而左翼内部发生了分化。在这则消息中,“道”先生讽刺道:“文人的脑筋最敏锐,胆子最小而脚步最快,他们都以避暑之名离开了上海。据确讯,鲁迅赴青岛,沈雁冰在浦东乡间,郁达夫杭州,陈望道回家乡,连蓬子,白薇之类的踪迹都看不见了。”

这是十足的恐吓和威胁。

从消息中可以看出,《社会新闻》确实是特务办的刊物,他们一边用手枪搞暗杀,一边用文章吓唬人,一手沾满鲜血,一手挥舞油墨,看他们的得意劲儿,真是令人发指。

事实上,鲁迅未赴青岛,沈雁冰也没有躲到浦东,郁达夫仍在上海。这则消息完全是臆想和起哄,他们想用这种方法制造紧张空气,制造白色恐怖,妄图吓退左翼作家,但鲁迅冷静地说:“‘道’先生有道,代我设想的恐怖,其实是不确的。否则,一群流氓,几支手枪,真可以治国平天下了。”

流氓终究是流氓,下三滥的事情不少干,但永远干不出伟大的事业;手枪能吓唬胆怯的人们,但吓不住勇士和闯将,也阻止不住文明的进步。

四

1933年上半年,围剿鲁迅最为起劲的除了《社会新闻》之外,便是《大晚报》副刊《火炬》和新时代书店的《文艺座谈》。前文交代过,这三份报刊都有国民党当局的背景,而《火炬》的主编崔万秋本身就是国民党复兴社特务,新时代书店主持人曾今可虽然在政治派别上不甚明晰,但决不倾向左翼,是个上海滩巴结名流以自利的文人,与崔万秋关系比较密切。

这应了那句老话:敌人的敌人便是朋友。

但仅仅靠“同仇敌忾”来维系朋友关系,也不见得长久,因为敌人一旦被打倒,或者敌人消失不见,没有了共同的敌手,友谊自然结束。

何况崔万秋是既拿笔杆又握枪管的人物,而曾今可是一位图名图利的市侩文人,两人本不是一路人,也尿不到一个壶里,行事做人差异很大。

就在他们共同讨伐鲁迅的时候,二人之间发生了一件“不愉快”的事情,而这件事充分暴露了崔万秋和曾今可的本来面目,鲁迅借此让人们看清此二人的真实嘴脸,突破了他们联手经营的攻击阵地。

事情并不复杂。

1933年2月,曾今可出版了诗集《两颗星》,在书的前面有一篇署名崔万秋的“代序”,极尽吹捧之能事。而奇怪的是,在7月2日、3日的《大晚报》和《申报》上刊登了崔万秋的启事,崔万秋说,《两颗星》的“代序”不是本人所写,乃是曾今可自己杜撰。

这可是一件十足的丑闻,上海文艺界一时议论纷纷。

7月4日,曾今可在《申报》上刊登一则启事,说“代序”虽然不是崔万秋特意而写,但却是摘录崔氏的来信,集束而成,竭力为自己假借他人之手,为自己吹捧的丑事涂抹和辩解。曾今可知道崔万秋是国民党复兴社特务,不是好惹的,于是他在启事中装可怜,充当弱者,但又绵里藏针,讽刺崔万秋以势压人,他说:“鄙人既未有党派作护符,也不借主义为工具,更无集团的背景,想来不敢狂妄。惟能力薄弱,无法满足朋友之要求,遂不免获罪于知己。……(虽自幸未尝出卖灵魂,亦足见没有‘帮口’的人的可怜了!)”

这样的启事实在是太逗了。曾今可一面说自己是弱者,没有背景,没有党派,一面说自己能力有限,不能满足朋友要求,因此获罪。

鲁迅在《序的解放》一文中讽刺道:“我们倘不知道这位‘文学家’的性别,就会疑心到有许多有党派或帮口的人们,向他屡次的借钱,或向她使劲地求婚或什么,‘无法满足’,遂受了冤枉的报复的。”

这位曾今可真是一位奇葩!他在别人没有授权的情况下,擅用别人的名字给自己的诗集作序,自己吹捧自己,已经非常不要脸了;当人家登报揭露自己的时候,便改口说,这篇序言是对方来信中夸赞之词的集合体,而且还暗示对方以势压人,对他有要求不能满足,才登启事揭露自己的。

这还不够,更奇葩的是这位曾今可居然怀恨在心,向小报匿名投稿,揭崔万秋的老底,题目是《崔万秋已经加入国家主义派》:“《大晚报》屁股编辑崔万秋自日回国,即住在愚园坊六十八号左舜生家,旋即由左与王造时介绍于《大晚报》工作。近为国家主义及广东方面宣传极力,夜则流连于舞场或八仙桥庄上云。”

你看,这篇告密的短文,何其毒辣:有罪案,有住址,逮捕起来是很容易的。可惜,曾今可告的不是共产党,而是国民党特务。

无奈,曾今可投书告密的行为被神通广大的复兴社特务崔万秋侦知。就像如今的有些举报人,向有关部门检举揭发某官员贪污受贿,结果没想到自己的举报信竟然落到了该官员的手里;于是这个官员便理直气壮地拿着原信,找到这个举报人算账。

曾今可的原稿偏偏落在了崔的手里,捉贼捉赃,崔手里拿到的可是曾今可亲笔所书的手写稿。

要说崔万秋也是个厉害的角色。他不动声色地把曾今可的告密稿子制成了铜版,在《中外书报新闻》上给精印出来,全上海人都知道了,致使曾今可马上陷入被动挨打的局面:冒名作序在先,投书告密在后,还有什么人格可言,有何脸面再在上海文坛混!

于是,在7月9日的《时事新报》上,曾今可刊登一篇启事:“鄙人不日离沪旅行,且将脱离文字生活。以后对于别人对我造谣污蔑,一概置之不理。这年头,只许强者打,不许弱者叫,我自然没有什么话可说。我承认我是一个弱者,我无力反抗,我将在英雄们胜利的笑声中悄悄地离开这文坛。如果有人笑我是‘懦夫’,我只当他是尊我为‘英雄’。此启。”

原本在一起围攻鲁迅等左翼作家的两个人,反目成仇,闹得不可开交。曾今可投书告密,崔万秋便还之以颜色,将告密书原稿制版示众,曾今可原形毕露,不得不落荒而逃,联合阵线不攻自溃。

鲁迅突破围剿的办法其实很简单,他只须将这些围剿者在当时报章中的告密、启事、自白、狡辩等文字原原本本地照录,加上几句说明,梳理其间脉络,自是一种制敌法宝。1933年7月,鲁迅结集出版《伪自由书》的时候,写了一篇长长的“后记”,他说:“这回趁几种刊物还在手头,便转载一部分到《后记》里,这其实也并非为我自己,战斗正未有穷期,老谱将不断的袭用,对于别人的攻击,想来也还要用这一类的方法,但自然要改变了所攻击的人名。将来的战斗的青年,倘在类似的境遇中,能偶然看见这记录,我想是必能开颜一笑,更明白所谓敌人者是怎样的东西的。”

不是鲁迅战术有多强,骂人的功夫有多高,而是站在对立面的那些文艺界的围剿者实在太不堪,太卑劣,太自私自利,他们根本布不成阵营,根本没有能力围攻鲁迅。

(待续)

责任编辑/胡仰曦