从信息系统发展阶段理论看网络学习平台的进化

王 涛

(北京大学 教育学院,北京 1000871)

引言

随着信息和通信技术在人类社会各个方面不断产生深刻的影响,人们相信,基于网络的学习将打破过去人们学习和交流的时空界限,从而颠覆现代教育整个组织框架所赖以建立的“教学必须发生在教室里的一位教授和一组学生之间”这一基本假设[1]。然而,近年来的大量研究却表明,虽然在基础设施和学习资源建设方面取得了长足进步,网络学习却远未达到人们的期望;基于网络的学习发展仍属于“婴儿阶段”[2];在大多数传统院校内,面对面的课堂教学仍然是绝大多数院校的主要教学形式,基于网络的学习只是被用作传统教学的辅助手段;人们还发现,由于教师和学生在地理位置上的分离,传统以教师为中心来展开的教学模式迁移到网络上,效果并不好。所以,尽管基于网络的学习是一种迷人的尝试,但它并未真正地使教学发生变革,对教师的教学和学生的学习方式产生的影响也微乎其微。

从总体看来,世界各国多年来在该领域的成百上千亿元的资金投入,尚未得到合理回报,甚至付诸东流;成千上万的教师未能在网络教学环境下实现教学理念与技术的有效整合,甚至成为浪费时间的盲目实践;学习者对网络学习充满期待,却在投入远高于传统教育成本的情况下收获着失望;一些反技术思潮随之而起。这就导致国家教育信息化政策制定进入某种困境:是加大投入继续推进还是放慢步伐观望?在此方面比较先进的国家,如美国,也仍然在教育信息化建设政策方面不断进行着“修修补补”的调整[3]。

在近20年来,这一现象已成为公认的世界性问题。除了教育技术界(乃至整个教育界)的学者们撰文、著述探讨这个问题之外,还有很多政府机构、教育实体及IT企业甚至教师或学习者个人都在共同探索这个问题的原因及解决之道。概括地说,这方面的研究结论主要有应用理念有误论、教师阻碍论、技术缺陷论、资金匮乏论等。这些研究从各自的角度,发现了这个世界性问题的某个侧面或局部性问题,并提出了一些解决方案。但值得注意的是,现有的考察大都集中在主观方面,却忽略了这样一个客观事实:信息技术发展有其内在的逻辑,信息系统建设也总是表现出阶段性,作为信息技术应用结果的网络学习平台的发展,无疑要受到这个发展逻辑与阶段性的制约,正如一个婴儿,无论为他(或她)补充多少营养、投入多少精力、以何种指导思想进行培育,都不可能使他跨越式地变成一个少年。因此,本文尝试从信息系统发展阶段理论的视角出发对网络学习平台的进化轨迹进行分析。

一 信息系统阶段理论和技术成熟度曲线

1 信息系统发展阶段理论

早在1974年,国际上社会技术系统学派代表人物之一美国哈佛大学教授理查德·诺兰(R.L.Nolan)就提出了反映信息系统发展过程的诺兰模型[4]――信息系统发展的四阶段论,之后经过实践进一步验证和完善,又于1979年将其调整为六阶段论[5],即初始阶段、普及阶段、控制阶段、整合阶段、数据管理阶段和成熟阶段。这是一种波浪式的发展历程,前三个阶段具有计算机数据处理时代的特征,后三个阶段则显示出信息技术时代的特点,前后之间的“转折区间”在整合期中,由于办公自动化机器的普及、终端用户计算环境的进展而导致了发展的非连续性,这种非连续性又称为“技术性断点”。诺兰强调,此六阶段是由信息系统发展的客观规律所决定的,各阶段彼此不能相互超越。

20世纪90年代初,鉴于形势的发展变化,美国的信息化专家米切(Mische)对诺兰模型作了进一步修正,将综合信息技术应用的连续发展划分为四个阶段,即起步阶段、增长阶段、成熟阶段和更新阶段。并认为,决定这些阶段的特征有五个方面,包括技术状况;代表性应用和集成程度;数据库和存取能力;信息技术融入企业文化;全员素质、态度和信息技术视野。其中,每个阶段的具体特征又被继续细分,总括起来有100多个不同属性。这些特征和属性可用来帮助一个组织确定自己在综合信息技术应用的连续发展中所处的位置。

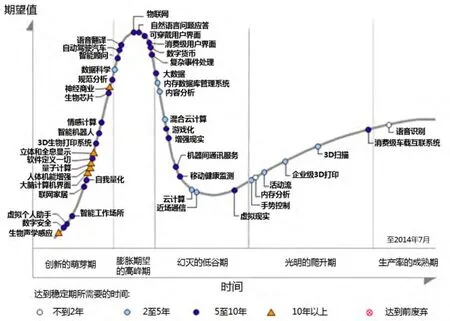

2 技术成熟度曲线

技术成熟度曲线(The Hype Cycle,又称技术循环曲线、光环曲线、炒作周期)是著名IT咨询机构Gartner 1995年提出的对各类新兴技术进行分类和技术成熟时进行判断的一种理论。它认为日新月异发展的科技,从其诞生到成熟需要经过5个阶段:[6]

萌芽期(Technology Trigger):在此阶段,随着媒体的过度大肆报道和非理性的渲染,产品的知名度无所不在。然而尚未有实用产品出现,其经济适用性也有待证明。

过热期(Peak of Inflated Expectations):早期公众的过分关注演绎出了一系列成功的故事(不可避免也同时伴随着众多失败的例子,只是大部分被置若罔闻)。

低谷期(Trough of Disillusionment):随着这项科技的缺点、问题、局限逐渐暴露,失败的应用案例比比皆是,公众的兴趣逐渐减少,只有少数幸存者才能继续获得投资。

复苏期(Slope of Enlightenment):经历此前的种种失败后,此项技术可带来的经济效益逐渐清晰并得到更广泛理解;技术发明者陆续推出第二代、第三代产品;尝试性的投资增多,比较保守的企业仍在观望。

成熟期(Plateau of Productivity):该技术已被主流市场接受,评价此技术实用性的标准逐渐明晰,新科技所蕴藏的广阔市场前景和实用价值开始兑现。

这个曲线反映了人们对技术和商业创新的周期性兴趣爆发和经常性失望的起起伏伏,是一种利用时间轴与新技术在媒体上的曝光度来判断采用新科技的风险与收益的工具。

在此图中,越往左,代表技术越新潮,越处于概念阶段;越往右,则技术越成熟,商业化应用性越好,发挥出提高生产率的效果越显著。纵轴代表期望值,人们对于新技术通常会随着认识的深入,期望不断升温,伴之以媒体炒作而到达顶峰;随之因技术瓶颈或其他原因,期望逐渐冷却至低点,但技术成熟后,期望又重新上升。

图1 技术成熟度曲线(资料来源:Gartner,2014年7月)

二 网络学习平台进化的四个阶段

信息系统发展阶段理论是基于上世纪70至90年代以企业信息系统建设为考察对象提出的,其具体的定义与现代信息技术和互联网蓬勃发展的形势已有较大出入;技术成熟度曲线也并不特指教育领域的应用规律,它甚至还因把重心放在技术的媒体曝光度而不是技术的本质上受到批评。但是,前者提出的信息系统发展具有的阶段性特征、其应用成效与所处发展阶段密切相关的思想、后者反映的新技术应用效果显现的曲折过程,对我们今天理性地认识网络学习平台的进化轨迹,仍然可以提供一个有价值的观察角度。

按主流的学习理论,学习是学习者通过与学习环境相互作用而获得知识和能力的稳定变化的过程。学习是“形成连接、创建网络”的过程,也是“培养学习力,构建学习生态”的过程[7]。因此,只有当学习者与学习环境(对本研究而言即为网络学习平台)有很高的融合度时才能获得显著的效果。

此外,在现实社会中,学习环境从来不是一个孤立的场所,而是包括图书馆在内的一系列配套设施、教学资源,教师、学生的交流互动机制乃至外部社会之间的信息流通等。这些与学习有关的存在被统称为学习生态环境。真正有效的学习正是发生在这样一个大的学习生态环境中——这是一个开放的、动态变化而又相互依赖的、具有自组织适应性功能的、由交叉重叠的兴趣共同体构成的系统[8]。

基于上述认识,可知信息技术应用于教育,是通过技术构建学习平台作用于学习者的认知而发挥作用,其复杂程度远远高于一般企业的信息系统建设。所以其建设过程和成效的发挥,既符合信息系统发展的一般阶段性规律,还会滞后于一般的企业信息系统建设;作为基于互联网而建设生长的网络学习平台,其成效呈现也必须要等到整个网络学习生态形成后才有可能[7]。

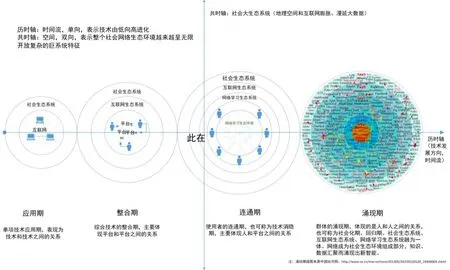

网络学习平台综合体现为学习资源、技术平台和人三者之间的交互关系。根据这种交互融合的、由浅入深、由简单到复杂并借鉴信息系统发展阶段的理论,可将网络学习平台的进化过程划分为四个具有显著特征的阶段:

第一阶段是单项技术应用期,表现为技术和技术之间的关系。虽然教育界和公众都对信息技术在教育领域的应用潜力充满期待,但实际情况却是仅在局部或有限层面上实现了初级功能。典型应用是普通的学习资源库和简单的学习管理系统。在网络技术发展的初期,网络资源库用来存储和管理教学资源,使学习者可以自主地选择学习内容和学习时间。但由于网络基础设施水平低下,计算机配置、网络带宽等都非常差,因此最早期的网络教育模式也受很大限制,功能仅限于资源管理,内容以文本为主,资源格式与管理技术不统一,难以广泛共享。随着计算机软硬件技术和网络性能的发展,以及网络用户的增加,在学习资源库的基础上,开始提供用户注册管理、课件目录管理、学习者的信息数据记录等功能,且开始提供音视频课件,但一般不具备教学内容制作的功能。这一阶段大体处于Web 1.0技术模式之下,学习者是单向的学习资源接受者。可以说,这一阶段是公众的高期望与技术应用效果差的现实反差最大的时期。

第二阶段是综合技术整合期,主要体现平台和平台之间的关系,典型应用是各种通用网络教学平台。在第一阶段教学系统的基础上,一定程度上实现了对教学过程(课件的制作与发布、教学组织、教学交互、学习支持和教学评价)的基本支持:从教学的管理(用户与课程的管理)到与网络教学资源库及其管理系统的整合,集成了网络教学需要的主要功能,形成了一个相对完整的网络教学支撑环境。通过SCORM标准体系,实现了跨平台的内容共享与整合,对内容交互数据的记录与跟踪等。从整个互联网范围看,各种网络学习平台层出不穷,尤其是近两年蓬勃发展的大规模开放课程(MOOC),整合了多种社交网络工具和多种形式的数字化资源,形成多元化的学习工具和丰富的课程资源;突破传统课程时间、空间的限制,突破传统课程人数限制,一定程度上实现了与大众的互动和回应,并使用辅助性的在线自动评价系统来提高学习效果。但每个平台仍然相对独立,与其他平台、系统之间的联系、融合度依然较低。这一阶段公众对信息技术的教育应用潜力期望回落,变得理性,甚至还出现了某种程度的技术怀疑论:数字技术的巨大教育潜能似乎总是难以得到充分的利用和发挥,“技术潜能与现实之间仍存在一道鸿沟”[9]。

第三阶段是使用者的连通期,也可称为技术消隐期,主要体现平台和人之间的关系。信息技术经过几十年的高度发展,为网络学习平台充分实现特定的学习理论提供了很大的自由度和表现力,更大的网络带宽和更快的网络传输速度、丰富的多媒体资源制作和发布工具、学习分析与评价工具、基于大数据技术的学习者知识状态和学习风格偏好跟踪分析工具等,使网络学习平台逐渐由以学习内容为中心,转向以学习者的学习活动为中心;基于云架构的网络学习平台支持大规模用户的同时与在线学习交互;开放共享运动的深入发展,使得各网络学习平台更加开放,具有更好的连通性和资源共享程度;跨平台、移动的、多终端融合的无缝学习更为普及,使人们已经可以忘记技术体系作为人与知识中间平台的存在,比较自由地使用学习平台进行学习;人与资源网络学习平台已具备早期生态系统的特征,网络学习效果渐渐呈现出来,在线教育与传统学校教育的融合度提高,在某些方面可能还超过了传统教育。但是,虽然网络学习平台已经不再像早期那样表现为一个个孤立的存在,但其本身仍缺乏与学习情境相关的信息架构支持能力。

第四阶段是群体智能的涌现期,体现的是人和人之间的关系,也可称为回归期。这一阶段,信息技术、人工智能、网络技术等高度发达,整个传统学习的物质环境,从教育到各类教学设施、学习工具均已高度数字化和网络化,全部学习资源均已数字化地存在和产生,而整个学习环境、学习资源和学习过程却再次以模拟的连续世界的面貌出现——数字化地存在,模拟化地呈现,线上与线下的界线已有机融合。随着联网用户的增多,互联网结点已经接近人类大脑的神经元总数,并且互联网上的信息呈爆炸性增长,知识融合与智能汇聚的速度加快,连通的、动态变化的、具有有机体湿润性等特征的互联网生态环境逐渐形成。与之相适应,网络学习平台也使人与技术深度融合,呈现出开放、自组织等生态特征。主要表现为:一是各网络学习平台与整个互联网空间的全部资源达到无缝融合,形成一个无限大的资源智能网络空间,并可实现自由检索(包含图片、语音和视频检索)和基于大数据的深度分析;二是教师的教学活动和学习者的个人学习活动,都可以以自然方式(书写、语音或视频等)完成数字化记录,并共享于互联网上;三是众多学习者的微知识、微思考源源不断地汇聚于互联网,使现有的资源智能网络空间得以不断地进化发展,还可以借助语义分析技术实现资源结点间的动态链接,使整个资源智能网络空间中的每个资源“细胞”通过资源链的不断建立和丰富持续的共享信息、持久生长,从而提高整个资源空间的智能程度[10]。在这一阶段,作为整个教育系统一部分的网络学习平台,与传统教学体系将不再是颠覆与被颠覆的对抗关系,而是相互依存、交融共生关系,共同塑造人类学习与知识创造的新模式。

图2 网络学习平台生态阶段研究理论框架

三 结论

技术和需求从来都是一个彼此纠缠着的双螺旋:技术进步给需求加上想像的翅膀,不断增长的需求则又成为推动技术进步的强大动力。然而,技术的进化是阶段性的,有其不以人们意志为转移的成熟周期,正像李国杰[11]院士所指出的那样,不能把需要时间去解决的未来问题放到现在来解决,那将付出过于巨大的代价,因为某种技术发展早期费尽周折却又无法解决的问题,随着技术的进步可能会自然消解。网络学习平台也将在经历单项技术应用期、综合技术整合期、使用者的连通期(技术消隐期),到达群体智能的涌现期后,才会全面释放其推动学习、变革传统教育体系的巨大潜力。当前,作为网络学习平台诞生与发展基础的互联网,正在经历深刻的变化,进入技术发展的一个拐点,网络学习平台发展也开始由第二阶段向第三阶段迈进,呈现出早期生态系统特征。教育主管部门及教育机构应当根据当前发展阶段和未来趋势,制订符合规律的促进教育发展的政策与对策。

[1]郭文革.网络学习“入侵”课堂[J].中国远程教育(综合版),2009,(6):36-37.

[2]Economist Intelligence Unit(EIU),Institute for Business Value(IBV).Economist Intelligence Unit&Institute for Business Value,The 2006 e-Readiness Ranking[OL].

[3]何克抗.关于美国2010国家教育技术计划的学习与思考[J].电化教育研究,2011,(4):8-17.

[4]Nolan R.ManagingTheComputerResource:AStageHypothesis.CommunicationsoftheACM[R].1973,(4):399-405.

[5]Nolan R.Managing The Crisis In Data Processing.Harvard Business Review[R],1979,(2):115-126.

[6]Wikipedia.Hype cycle[OL].

[7]余胜泉,陈莉.构建和谐“信息生态”,突围教育信息化困境[J].中国远程教育,2006,(5):19-24.

[8]Brown J S.Growing up digital:How the Web changes the work,education,and the ways people learn[J].Change Magazine,2000:11-20.

[9](英)格拉妮娅·科诺尔著.肖俊洪译.高等教育 e-learning:技术促使教育变革,需跨越“鸿沟”[OL].

[10]余胜泉,杨现民,程罡.泛在学习环境中的学习资源设计与共享——“学习元”的理念与结构[J].开放教育研究,2009,(1):47-53.

[11]李国杰.李国杰的三个忠告[OL].