古蜀人服饰文化探寻

林茵

摘 要:服饰是一种民族的文化的象征,同时也是民族思想意识与精神风貌的体现。服饰文化,伴随着一个民族、一个国家、一个社会经济与文明的发展而发展,中华民族由蛮荒走到文明,“衣”的变迁可以从一个很重要的方面印证着我们民族经济与文明的发展史。通过对出土的古蜀国文物服装款式、图案、服饰文化等元素的研究与分析,深刻揭示了3000年前古蜀国先民的服饰文化特征,以及从服饰特征反映出当时、当地的社会经济情况。

关键词:古蜀国;服装款式;服饰图案;服饰文化

中图分类号:F27

文献标识码:A

文章编号:1672-3198(2015)15-0069-03

在中华远古文字记载不详或没有文字记载的那段时期,人类学家把中华原始聚落大至分为三个大的族群:华夏集团、东夷集团和苗蛮集团。华夏集团主要生活区域是黄河中游的中原地区,现陕西为中心的仰韶文化区域;东夷集团发源地是山东半岛和安徽境内,大汶口文化为东夷集团的代表;苗蛮集团原本住在河南南部和湖北北部,受华夏、东夷集团的挤压,被迫迁徙到长江中游的鄱阳湖、洞庭湖等地方,甚至迁入更南的湖南和云贵川一带,对应着江汉流域屈家岭文化。

距今3000年左右时期的商代南面版图只揽括了长江下游的部分和中游的小部分区域,而长江流域的广大地区,是本地古越人、古羌人与迁徙来的中原聚落并存或融合后的古聚落。体现在服饰文化上,则更多的是本民族文化、少量中原文化、中西亚和近东地区文化,甚至是同纬度的非洲文化元素的综合,其中最具代表性的要属四川广汉三星堆古蜀国文化了。

1 地理位置与历史渊源

三星堆位于四川成都市广汉县西,地处川西平原北部。三星堆分布在牧马河西岸东、南、西三面的台地上。三星堆文物的大量出现是在1986年7月23日一号和二号祭祀坑文物的发现,让我们窥见到古蜀国古老文明的一角。

三星堆文明以它怪异的视觉造型冲击震撼着现代人的感官,同时也激发了现代人强烈的好奇心。据《史记》记载,古蜀国被灭于秦始皇一扫六合时期,而在古蜀国被秦所灭之前的事情,仅仅记载了古蜀国曾帮助周文王出兵讨伐商纣;汉初张骞出使西域时曾在现今里海附近的国度中见过古蜀国的蜀布,而这寥寥数语的记载,让我们后人对古蜀国的了解就如雾里看花,而对古蜀国的的服饰文化则无从了解。

史书《华阳志》中记载,古蜀国先后有五位王,分别是:蚕虫、柏灌、鱼凫、杜宇、开明。蚕虫氏最大的功绩就是带领古蜀人由岷江上游的洞穴中迁徙至成都平原,并教会古蜀人养蚕、缫丝与纺织,使得古蜀人的经济与服饰文化得到了极大的提高。三星堆文物的出土,给我们提供研究古蜀国先民经济、宗教和服饰文化等多方面情况的有力历史证据,同时也让我们看到早在3000多年前,云桂川就存在着一条与西北古“丝绸之路”相似的跨国文明交流之路,那就是我们现在说的古西南“丝绸之路”。

2 古蜀国服饰概况

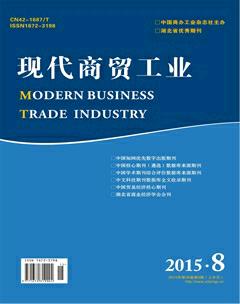

在三星堆出土的青铜造像中有人头像、跪坐像、立人像,神态各异。其中以青铜大立人像的铸造工艺最精细,是现今世界最大的青铜立人像。更让人惊异的是青铜大立人的那套的服饰,华丽的纹饰、怪异的造型与同时期的中原地区服饰大相径庭。

2.1 青铜大立人

学术界公认青铜大立人为三星堆中的神权与世俗权力集于一体的最高首领——大祭司。

(1)冠:青铜大立人像头戴莲花形兽眼高冠,冠由上下两部分组成:下部为圆筒状,上绣有或绘有卷云纹,上部为:前莲花形插片4片,倒喇叭型向外倾斜,正前2片上绘或者绣成鸟兽眼图案,侧两片鸟兽眼形,中间为一太阳形小圆形图案。脑后有发髻线,并留有发簪插入的空洞,发簪部分遗失。从整个冠看出,古蜀人的原始信仰——自然崇拜,太阳、神鸟、神兽、植物、天空云彩等都暗示着他们信仰或者祭祀的东西。

(2)衣服:青铜大立人像身穿窄袖和半臂式三件左衽套装,分外、中、内衣。外衣:只有右手的半臂衣,长度约到铜像膝盖上部,外衣襟口部位绘或者绣有小方格纹样,围绕着整个外衣的襟部,衣身上绘或绣有不对称神兽纹、鸟纹、夔龙纹、卷云纹、圆圈纹饰以及一些符号性质的纹样,如果把整件外衣展开,呈现的是一幅完整的古蜀人祭祀图腾画卷。中衣是人像的最长着衣,左衽,半臂,长度垂至铜像脚踝,约从腰部开始只有后片围至铜像身体两侧,后片成前长后短的尖角裙摆状,在摆下方绘或绣有长长的倒三角形兽面纹饰。内衣长约到铜像的小腿,对襟,长袖,袖口窄紧,衣领口前、后均为V字型,前摆绘或绣有与中衣一样的长长的倒三角形兽面纹饰,衣摆下方留有宽边,宽边上仅有一道条纹作为装饰。

(3)饰品:耳垂有一穿孔(所有青铜造像均有),可见古蜀人有戴耳饰的习惯,大耳上绘有云雷纹,综合其它造像来看,古蜀人有纹身的习俗。手腕部戴有手镯,小腿部戴有方格形腿圈,从三星堆出土黄金面具来看,腿圈应该为金属质地饰物。至于耳饰与手镯的材质,三星堆人可取用的材料很多,如:玉、象牙、黄金等。大量的黄金面具在中原文明中是没有的,三星堆出土的大量黄金面具更像是与同纬度的其他文明的交流,如与埃及的出土的黄金面具比较,更证实了中国在远古时期与近东文明文化元素的沟通。

2.2 人首鸟身像 鸟冠人身像 人身鸟足像

人首鸟身像、鸟冠人身像、人身鸟足像是三星堆出土文物中的巫师形象。如:鸟冠人身像(图①)、人身鸟足像(图②)出土时已经缺损,但明显是铸造的人着鸟型冠饰或人着鸟爪型裤和鞋的形态。人身鸟足像:鸟爪型的裤子和鞋是连着的,裤上绘或绣有鸟羽纹,有点象我们现代女性的连裤袜。人首鸟身像(图③)是件人鸟合一的造像,戴鸟羽般地高冠(冠已部分缺损)、戴面具、大耳穿孔、高鼻、双眼外凸,两只几乎与身高一样的云卷型翅膀向后张开,好像振翅欲飞般,身后长着个比身体还高的云卷纹鸟尾。

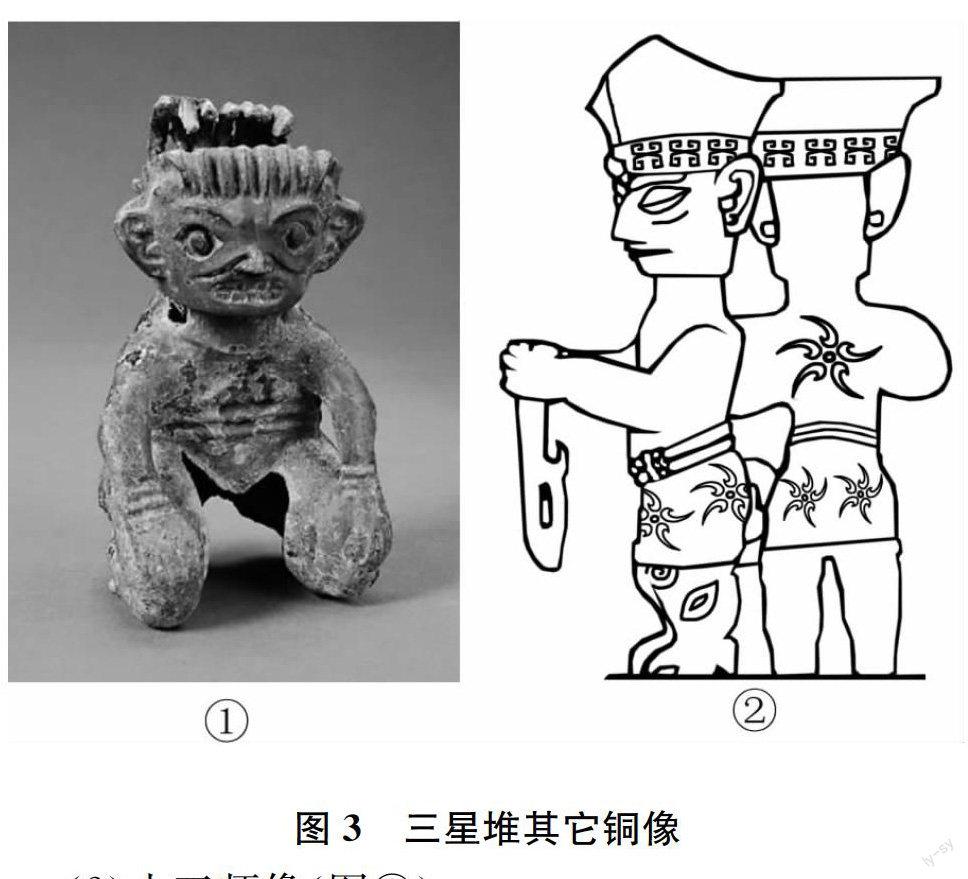

2.3 三星堆其它铜像

(1)跪坐人像(图①):是三星堆出土的唯一与其它造像完全不同的铜像,穿右衽短衣,衣服无领,前方衣襟交错,衽部呈窄短的三角形,腰间束有宽带,宽带在身后系住并垂至裆部,下身穿“犊鼻褌”类的服装,跪坐人像的服装与中原地区的右衽短衣是一样的,代表的应该是中原人形象。

(2)小巫师像(图②):

①立姿,戴面具,上身裸露,戴高冠并有卷云纹饰,下着半截裙,裙上绘或绣有太阳光芒般的旋转纹,腰系宽带,带在腰前系结,裸后背绘有太阳光芒般的旋转纹身,裸腿上绘有眼形纹身,手持各种神树枝。

②跪姿,戴面具,着对襟长袖衣衫,宽带束腰,后系结。

2.4 三星堆人的发式

三星堆人的发式基本就二种:发髻式、发辫式。

(1)发髻式(图4②_1,②_2)前面头发有的被削成只留顶门部头发,向后梳成发髻,有发簪斜插于脑后。

(2)发辫式(图①):前面头发有的被削成只留顶门部头发,向后梳成辫,发辫上端由绦带系住,绦带下结辫,辫尾装束不明。

2.5 三星堆人的服饰和器物图案的形成与图形

三星堆人与中华大地同时期的其他聚落人群一样,祭祀是先民们生活的重要组成部分,其形成原因是多方面的:一是,由于当时的先民对自然界的许多事物不了解而产生崇拜,如:自然灾害洪水、雷电、太阳的东起西落等等,他们认为洪水是因为夔龙在作怪,太阳是金乌鸟背着在起落;二是,生存环境的影响,如:古先民一般都是逐水而居,捕鱼是他们生活的重要来源,对捕鱼的鸟(鱼凫)以及鱼就自然产生敬畏与崇拜;三是,据古气象学家的推测,3000前的中华大地气候要比现今温暖得多,四川盆地当时的气候犹如现今华南的温度,高大的树木作为古蜀先民接近上天的天梯也是崇拜的对象之一,归其所有,古先民的宗教崇拜是自然崇拜。

综合上述原因,古蜀人的服饰和器物图案有:龙纹、夔龙纹、太阳纹、云纹、鸟纹、树纹和一些具备早期文字性质的符号纹。因此,三星堆地区在同时受到中原文明、中西亚、同纬度的非洲和近东地区文化因素影响的基础上,融合本地文化而形成的三星堆文明,就显得如此特立独群,也为后世西南少数民族文化的形成留下了丰厚的文化积淀。如:三星堆出土的一件生殖崇拜巫师石雕像,石雕像本身就是一个“男”字的古彝族文字,在石雕像身上刻画了许多奇怪的符号,古彝族文字学家在其中辨别了“男”、“女”两个字,与我们现今能考据的古彝文中“男”、“女”的写法一样,而这些关于自然崇拜和生殖崇拜的图形也组成了三星堆人服饰图案的主体。

3 结束语

三星堆先民的服饰从整体上来说,与中国同时期的殷墟和新疆洋海先民服饰大有不同。无论是从款式还是服饰图案来看,他们主体为古蜀国本体服饰文化元素,形成了特有的本地服饰文化。而殷墟服饰是中原服饰的早期构架,从款式和图案来说更体现庄重与大气,周灭商后,在商代服饰的早期构架上,形成了影响中华民族数千年冠冕服饰体系;新疆洋海先民服饰文化则更多的吸收了欧亚大陆服饰文化元素与地理环境气候的影响,而形成以毛纺织服饰为主;三星堆古蜀先民服饰与服饰图案以巫术需求为主体,款式奇特、图案没有殷墟的繁复、庄重与大气,更多的是神秘与灵巧,表现出的是古蜀人对未知世界的无限想象力。