精心设计导学提示 合理安排教材阅读

陈庆宪

“导学”就是教师引导下的学生的自主学习,在具体做法上要体现“先学后教、以学定教”,这也是新课程实施以来最为关注的教学理念之一。为了更好地落实“导学”,我们强调在教学中尽量让学生“先学”,所以现在有越来越多的教师开始重视对数学教材的阅读,但我们也发现在部分教师的教学中,对所谓的“先学”在实质性的理解上有偏差,误认为不管什么内容都要让学生先阅读教材,结果又造成了一部分内容以文本来灌输的现象,学生经历思维的过程降低了。分析其原因。大致有两个方面:一是这部分教师没有清晰地认识到,引导学生自己去阅读教材,只是让学生自己去“学”的一种方式,而不是“先学”的唯一途径,学生的“学”应该包括所有的探究性学习:二是对如何指导学生阅读教材、怎样把握阅读时机缺少方法。如何指导学生阅读数学教材呢?这是我们需要进一步研究的课题。为此,本文针对以上这两种原因,通过几个教学片段,提出如何借助于导学提示的方式,合理安排教材阅读的一些思考,供大家在研究时参考。

1 按照目标提示去阅读

在学生阅读之前先向学生提出学习目标,使学生在阅读时能更好地围绕学习重点,促使学生边读边思考,这种组织方式在概念课的教学中经常会用到,当然我们先要把教学目标转换成给学生布置学习任务的表述形式。例如,在教学人教版数学四年级下册“三角形的特性”第一课时时,这一课的教学目标主要是:①进一步认识三角形,并能对三角形作出定性描述;②理解什么叫三角形的高;③能画出三角形的高。在以往的教学中,大部分教师都会让学生先自己任意画一个三角形,再针对学生的作品进行质疑评价,从而认识什么叫三角形。然后又会让学生先想一想什么叫三角形的高,再试一试画三角形的高,接着在教师的指导下理解什么叫三角形的高。显然,这样的教学过程完全是把教材抛在一边,我们觉得学生在学习本课之前对三角形的认识一定没有问题,也一定会画三角形,问题是要求学生完整地说出什么叫三角形,这才是本课的教学目标之一,但这一问题也不是重要的问题,因为大部分学生心里都明白怎样的图形是三角形,只要让学生看一看书上的表述就能很快理解了。另外,对于三角形的高的表述文字比较多,更需要学生静下心来仔细阅读。为此,我们在教学时把以上目标转换成以下导学提示:

①请你先想一想怎样的图形是三角形,什么是三角形的高。

⑦带着以上问题自学课本第61页,找出怎样的图形是三角形和什么是三角形的高。

③请你在纸上画一个三角形,试一试画出这个三角形的一条高,并标出上底和高。

显然,教师向学生呈现的是导学提示,学生带着提示进入对教材的阅读与思考。这三条提示就是本课的主要教学目标,学生根据提示认真思考、仔细阅读。通过自学尝试画高之后,教师再组织学生反馈。反馈时根据以上提示的顺序,并配合适当的素材进行及时检测。

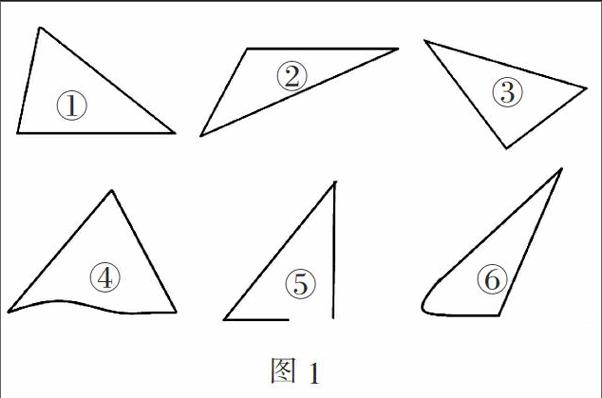

第一步,先汇报怎样的图形是三角形,教师根据学生的回答呈现了三角形的定义。紧接着让学生针对图1,找出图中不是三角形的原因,同时通过课件的动态演示把不是三角形的图逐一修正成三角形,使学生进一步明确三角形的三条边都要是直的。而且是一个封闭图形。

第二步,再汇报什么是三角形的高,教师也同样根据学生的回答揭示三角形的高的定义。然后呈现学生尝试画出的三角形的高的多个作品,并让学生针对三角形的高的定义逐一进行检验。接着,教师把学生所画的图进行多次旋转(如图2)。每旋转一次向学生提出:三角形中这条底上的高还是这个三角形的一条高吗?使学生及时排除日常生活中的“高”对三角形的高认识上的干扰,真正理解三角形高的本质内涵。

由此可见,以上教学是学生按照提示先进行教材的阅读,然后在阅读的基础上尝试独立画图,接着是教师继续针对提示组织学生自己评价,同时也了解到学生的阅读效果。

2 带着问题提示去阅读

在数学教学中,有些知识点只要我们抓住关键性的问题,让学生带着这些问题去阅读教材、寻找答案。同样会收到很好的效果。例如,在教学“用字母表示数”一课时,要使学生认识到用字母表示数的含义,用字母表示数有什么好处?修订后的人教版教材的编排突出了数量关系,例1就从爸爸与小红比年龄中认识字母“a”与“a+30”的含义:例2是通过人在月球上举起的质量是地球的6倍,引出“x乘6”的式子,并介绍简写“6x”。在以往的教学中。我们见得较多的是教师与学生一起猜年龄,逐步引入用字母表示数。这样的教学能够使学生逐步认识到用字母表示数的含义,但教学过程是教师牵着学生在思考,学生根本没有自主思考的空间。从教材编写内容来看,例1从小红1岁、2岁、3岁……对应爸爸的年龄用表格呈现,接着是通过两个同学的对话呈现数量关系,并呈现了“a+30”:而且教材在下面提出了想一想:a表示哪些数?a能是200吗?当a=11时,爸爸的年龄是多少?我觉得教材编写的内容是可以给学生阅读的,学生也有能力读懂它。关键是我们设计怎样的导学问题,让学生带着具有一定启发性的问题去读懂教材。通过试教。我们对此设计了以下导学提示:

请你静静地看书第52页,边看边思考。并填写好以下各题:

①a表示_____________。

②“a+30”表示_____________。

③回答书上提出的问题:

a表示哪些数?_____________。

a能表示200吗?_____________。

当a=11时,爸爸的年龄是多少?

即:a+30=_____________。

④用a表示数有什么好处?

_____________。

学生带着以上问题阅读例1,边读、边思、边填写。显然,采用这种阅读方式能使学生在阅读时更具有目的性。教师还可以通过以上问题组织学生汇报质疑。反馈时,我们发现学生对前三个基本上没有多大问题,通过交流评讲后,学生初步认识到了字母可以表示许多的数。对于第④个问题,学生有不同的说法,这一问题也是最关键的问题。通过进一步交流、质疑,学生逐步明确字母“。”可以表示我们想要表示的很多的数,它把这些数都概括成了用一个字母来表示。用“a+30”既能表示小红爸爸的年龄。同时也表示了爸爸年龄与小红年龄的关系。这样的表示具有概括性。比较简洁、明了。

接着以上环节。教师又提出:刚才大家通过阅读理解了用含有字母的式子表示小红爸爸的年龄与小红年龄的关系。下面你还能根据以下各题的数量关系写出含有字母的式子吗?

根据各题的数量关系在括号内填出含有字母的式子:

①红花有m朵,黄花比红花多6朵,黄花有( )朵。

②水果店共有苹果100千克,卖出了m千克,还剩( )千克。

③从临海小学到市政广场有m米,明明每分钟走80米,需要走( )分钟。

④正方形边长为a米,周长是( )米,面积是( )平方米。

⑤在月球上,人能举起物体的质量是地球上的6倍。人在地球上可以举起x千克,在月球上能举起( )千克。

当学生独立填好后,教师组织学生汇报。前三个问题学生分别写出“m+6”“100-m”“m÷80”的答案。通过对这三个式子含义的交流、质疑,使学生知道这三个式子都用到了字母“m”,但所表示的实际意义是不同的,而且每一题中的“m”表示的数的范围也不同。

当学生写出第⑤题“6x”时,教师提出:写这个式子时你们有什么想说的吗?

生:这里在写乘号和字母“x”时,如果不注意就容易分不清楚。

师:是的,碰到字母与乘号写在一起时有它的简便写法,到底怎样写呢?请大家继续看课本第53页例2和第54页例3,我相信同学们通过阅读一定能自己学会怎样简写。

学生继续带着“含有字母的乘法式子怎样简写”的问题去阅读教材,通过阅读学生初步学会了简写的方法。教师让学生把刚才第⑤题中的“6×x”改写成“6x”,同时对第④题中的“a×a”改写成a2,紧接着给学生提供以下改写练习。

下面各式中能简写的把它简写:

a×5= c×1= b×c×6=

a×b+c= 3×7= x+x=

x+x= x-c×4=

通过以上改写、比较。及时检测学生自学简写的成果。

从以上教学片段可以看到。第一次是教师针对教学内容预设了关键问题,让学生带着问题去阅读,并要求把自己阅读后所认识到的结论写在横线上,使阅读落到实处。第二次是延续第一环节认识字母式子表示数量关系的练习。练习之后引发出问题,从而再次带着问题去阅读。这两次阅读属于“问题驱动式的阅读”,在数学教学中有许多内容都可以考虑用这样的学习方式。采用这种方式的关键是要求教师针对具体教学内容,预先精心设计问题,才能达到理想的阅读效果。

3 针对探究后的提示去阅读

我们提倡学生“先学”一定包括让学生先投入探究,在数学教学中有许多知识都可以通过学生的自主探究来获得。为了使学生的探究更有效。教师应做好两件事:一是精心设计探究素材和提出探究要求:二是组织好学生探究后的自主评价。组织学生自主评价要根据教学内容和学生实际灵活把握,在这里,我们要关注的是探究后如何让学生再通过阅读教材作出自我评价。

比如,在教学“小数除法”第一课时“小数除以整数”时,我们先给学生提供如图3左边的一组除法算式,让学生各自独立填出各题的商后形成右边的结果。

学生根据商的变化规律,看到下一个算式的被除数比上一个算式的被除数都依次缩小了10倍,而除数都是“4”,自然地想到了它的商也应该相应地缩小10倍,就会猜想到最后一个除法的商应该是“5.6”。教师组织学生对这组算式的结果进行交流后。向学生提出:你们刚才根据商的变化规律猜想到最后一题小数除以整数的商,那你们还能用竖式计算“22.4÷4”的商吗?请大家试一试。

学生经过尝试计算后,教师再向学生提出以下三个问题:

①阅读课本第24页例1。你的竖式与课本的竖式一样吗?(如图4)

②为什么在商“6”时要先点上小数点?

③你能看懂书中这位小朋友的想法吗?

这时每位学生带着自己的尝试经历,都相当投入地参与阅读、思考,部分学生对自己在尝试中出现的错误也主动作出矫正。以上第②个问题是本课最关键的问题。通过对此问题的思考既能达到对算理的理解,又能从中学会小数除以整数的计算方法。学生通过阅读后得出:整数部分除以4后,余下的2与十分位上的4组成的是24个十分之一,24个十分之一平均分成4份,每份是6个十分之一,这里的商是“0.6”,所以写“6”前先要点上小数点。对于第③个问题,学生也看懂了意思,教师还提出与开始这组除法算式进行对照,使学生进一步明确了:“把被除数扩大几倍。商也要扩大几倍”,并针对竖式指出:如果把被除数看成整数,就是把被除数扩大到了它的10倍,按整数除以整数,其商也扩大到了它的10倍,所以要把商重新缩小10倍,引导学生作这样的解读,也是为接下来小数除以小数的教学做准备。

我们知道,在数学教学中有许多内容不需要学生先去阅读教材,而重在如何创设探究情境与探究素材,让学生独立思考、尝试解答。当学生经历过探究后,心理上就会产生很想检测自己的探究结果是否正确的想法,此刻再让他们去阅读教材,必然会达到最佳的阅读效果。

4 根据课后小结提示去阅读

这种阅读时机把握在教学某一内容之后让学生去阅读,目的是通过阅读重新把刚学的知识与技能进行梳理。所以。它往往安排在学习了某知识之后,更多的是在全课小结之时,让学生通过自己的阅读回顾本课所学的内容。当然要学生能作出小结性的阅读,需要教师提出恰当的阅读提示。

比如,在教学完人教版五年级上册解决问题(如图5)“相遇问题”后,给学生设计以上提示:

①仔细阅读课本第79页例5,想一想在解决问题时要分几步?

②在这几步中你觉得哪一步对你来说最重要?

③如果让你画线段图来分析,画图的时候要注意什么?

学生通过仔细阅读后作出了小结性的表述,说出了在解决问题时要分成三步:阅读与理解、分析与解答、回顾与反思。在回答第②个问题时学生各抒己见。有学生说:阅读与理解最重要,因为读错了条件与问题,下面就无法进行下去了。有学生说:分析与解答最重要,如果分析时式子列错了解答也就错了。还有学生说:回顾与反思重要,解答后要检查线段图有没有画错,列方程时数量关系有没有搞错。这时教师提炼性地指出:也许每位同学从自己的角度出发认为哪一步重要都有一定道理,但对解决问题而言,整体过程中的每一步都很重要。显然通过这一步的阅读交流。能使学生进一步明确解决问题的策略与方法。在第③个问题的交流中学生虽然说法不同,但通过质疑学生对这类问题如何去画图分析有了进一步的认识。

实际上,教师提出以上三个问题式的提示,目的就是想通过阅读后的交流,让学生在争辩中进一步总结解决问题的一般步骤,突出怎样去分析问题和解决问题。从这一片段的教学效果来分析,也充分说明了课后引导学生去阅读,确实能使学生对知识和技能达到又一次的自主梳理。