“来这里、慢慢来、自己来”

夏江萍

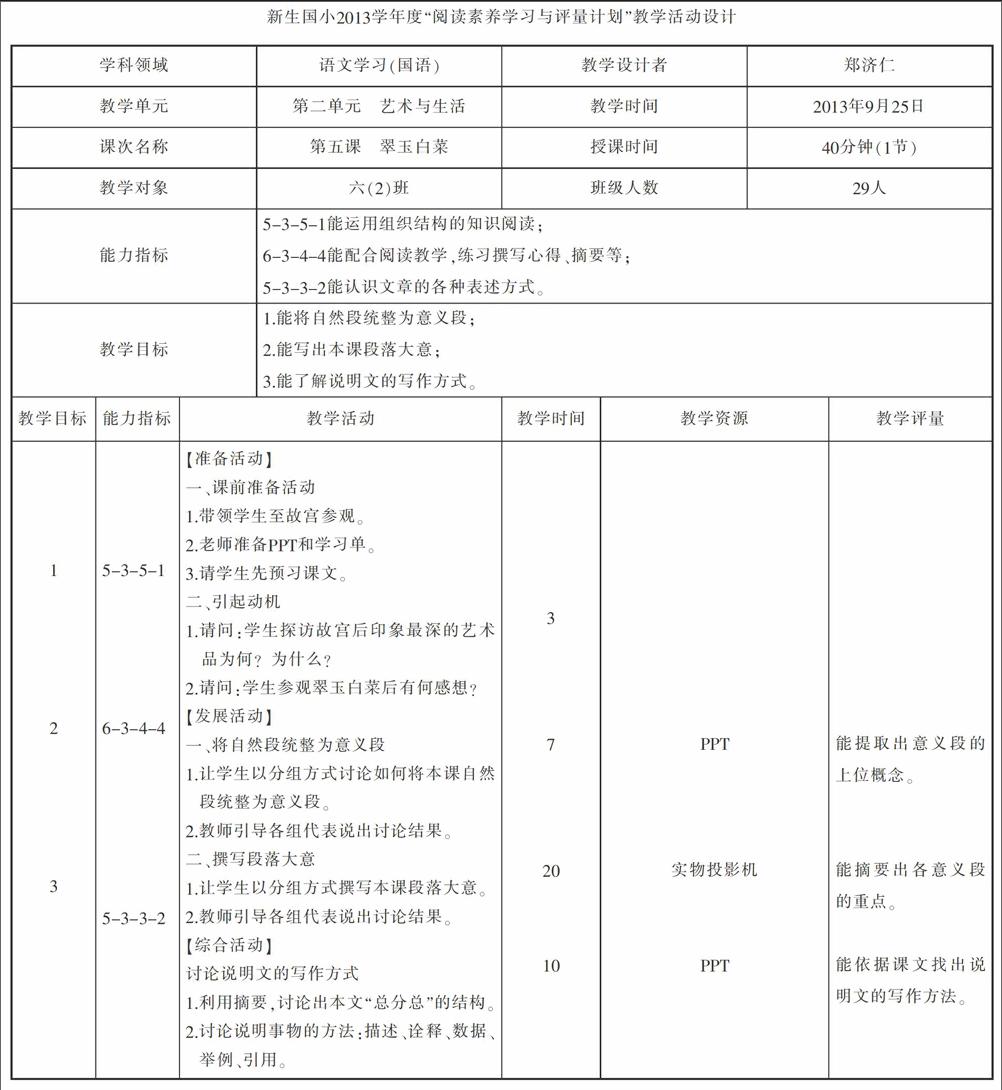

2013年秋,我在台北新生国小观摩了该校郑济仁老师执教《翠玉白菜》(选自台湾南一书局出版的国语六年级上册教材第五课)的教学过程。以下是他的教学活动设计:

整个教学过程中目标简约明了,过程简单朴实,师生合作探究,学习扎实有效。对照两岸小学语文学习的目标与评量、时间与内容。笔者有三点启发:

学习目标清晰——“来这里”

从活动设计中可以看出,本堂课学生需要达成的能力指标有三项。为了达成目标。师生开展了三项活动:

能力指标一:能运用组织结构的知识阅读:配合活动一:将自然段统整为意义段。

能力指标二:能配合阅读教学。练习撰写心得、摘要等;配合活动二:撰写段落大意。

能力指标三:能认识文章的各种表述方式:配合活动三:讨论本文“总分总”的结构与描述、诠释、数据、举例、引用等说明事物的方法。

这些能力指标的表述凝练而科学,学科特色十分鲜明。读写能力目标相互结合,知识与策略目标紧密关联,具有很强的操作性、评价性、测量性。它源自于何处?是老师自主制订的。还是校本研修定位?

带着疑问。我认真学习了《台湾国民中小学九年一贯课程纲要语文学习领域(国语文)》。纲要中细致详尽、序列分明的能力指标,从中我找到了答案。

一、语文基本能力目标鲜明

纲要第二部分鲜明地列出了语文学习的“十大基本能力”:1.了解自我与发展潜能;2.欣赏、表现与创新;3.生涯规划与终身学习:4.表达、沟通与分享;5.尊重、关怀与团队合作;6,文化学习与国际了解;7.规划、组织与实践:8.运用科技与信息:9.主动探索与研究:10.独立思考与解决问题。

二、能力指标体系完整有序

纲要第三板块是语文学习分段能力指标体系,能力训练点覆盖识字、写字、聆听、说话、阅读、习作六个方面。这六大能力又根据年段能力指标、分项指标内涵的不同。分别细化为337项能力指标。

三、教学目标制订有章可循

纲要所罗列的课程目标,为教师教学提供了鲜明而精准的目标指向。台北国小郑老师制订的本课能力指标就分别来自于纲要第三学段习作能力指标中的6-3-4-4——“能配合阅读教学,练习撰写心得、摘要”,以及第三学段阅读能力指标中的5-3-5-1——“能运用组织结构的知识阅读”、5-3-3-2——“能认识文章的各种表述方式”。有了统一的能力指标作导航,教师就能准确定位“教什么”“学什么”“评什么”,制订课时教学目标就更简明清晰,安排教学实践活动就更扎实有效,就能真正实现在目标引领下的“教、学、评”高度统一。

反观我们的语文教学评价目标,似犹抱琵琶半遮面:许多老师制订“教学目标”的过程,就像身陷雾霾,踌躇困扰。我们也应该尽快制订一个科学评量的语文学习能力指标体系,还语文学习一个清清楚楚、明明白白的目标指向和评量标准,让学生学习的目标“清澈见底”,让老师践行课标的步伐“坚定不移”。

学习时间闲适——“慢慢来”

令同行老师感到惊诧的是:整个学习过程似乎进行得十分缓慢,台北国小学生竟然用了整整40分钟时间来学习——概括段落大意,怎么可以这样“慢慢来”?他们的课程学习时间到底是怎样安排的?这又一次引发了我的好奇心。

对照两岸小学在学科学习与其他活动时间上的安排,我豁然明白。

一、学科教学时间充裕

台北国小五年级学生一学期学习14篇国语课文,每篇课文学习5~6课时。因为学习时间充裕。学生可以细细咀嚼、慢慢消化、款款而行,个个气定神闲、沉静思考、从容表达……

而大陆江苏的学生一学期要学习26~28篇课文,每篇课文平均学习2课时,甚至需要用40分钟完成别人5课时的学习任务。因为学习时间紧张,学生争分夺秒、马不停蹄、走马观花。渐渐地便多了一份浮躁、肤浅与功利……

二、课外活动时间闲适

台北国小课外阅读时间安排:每周一次,家长志工组织“故事妈妈进班”“流动图书馆”活动:每周一次,图书推荐海报绘画活动或读书交流、竞猜活动……台北国小自主活动时间安排:每周至少有两个半天属于学生自由活动的时间(中年级三个半天,低年级四个半天),可以自选科目参加校外活动:每周2次班群(由2~3个班级组成)主题活动:每学期校园“艺术秀”“文化博览会”……

反观我们的校园生活,很少闲暇时间。很少自主课程。很少校外实践。很少自我空间……

特别欣赏台湾作家龙应台写的这样一段话:“我。坐在斜阳浅照的石阶上,望着这个眼睛清亮的小孩专心地做一件事:是的,我愿意等上一辈子的时间,让他从从容容地把这个蝴蝶结扎好,用他五岁的手指。孩子。你慢慢来。慢慢来。”教学。也应该追求“闲适”,应该允许学生“慢慢来”。学生有了足够的时间“消化知识”,有了足够的时间静思默想,有了足够的时间潜心体验,才会有深刻独到的感悟、体认与理解。才能自由而充分地获得心智能力的发展。

怎样创造一个闲适的课堂,让学习慢慢来?这就需要我们对课程与课堂进行大胆的“清扫”。“清扫”的过程,就是选择、扬弃、换气、减负,就是释放生命的灵性和鲜活。

1 “清扫课程”

我们要大胆扬弃“摆设作秀”的校本课程,减少学科学习课程,增加学生自主选择的社团活动、阅读活动、文化交流、校外实践课程。只有当学生有了自主的权利与自控的时间,才会有自我装备、自我提升的余地。

2 “减肥课堂”

我们要扫出一个“洁净纯粹”的语文课堂,将教材进行“精讲、略读、自学”的组合筛选,将大容量、快节奏、重负荷扫出课堂,将华丽的铺陈、干扰的影像、过度的拓展提升扫出课堂,简约目标、精选内容、优化活动,让学生轻松收获“一课一得”,在闲适中舒展灵性、练就智慧。

学习方法自主——“自己来”

语文教学就是教给学生读写策略的过程,教会学生采用合适的解读途径和处理加工方法,准确高效地提取或开发利用文本的信息价值,让学生学会像作者那样搜集、整理、加工各种社会信息,形成自己的思想感情,并准确、简洁、生动地表达自己的思想感情,这些是语文教学的核心任务。本堂课的三大学习活动——将自然段统整为意义段、撰写段落大意、讨论说明文的写作方式,就是指导学生整合信息、学习写作策略的过程。

通过课堂观察,我们发现这些策略习得的过程,都是学生自主尝试、合作探究、自主归纳的过程。教师只是在一旁作了简单的提示、点评与修正。整个教学过程真正实现了教学的结构性变革:从被动到主动。学生真正成为学习的主人。

一、自主学习

课堂上,教师的“讲”退居后台,学生自主讲练的时间占了90%。“如何将本课自然段统整为意义段?”“如何撰写本课段落大意?”学生带着问题。按照自己的节奏和方式,积极深度参与学习。此时。教师“导”的作用就在于研究“如何预设合适的问题情境,激发研究的兴趣与智慧”。

二、合作探究

围绕问题,学生两次都以“分组方式”开展讨论。小组讨论时,每个人都进入思想积极交流的状态:各组代表展示,又是几个组的思想在发生碰撞。通过这样的讨论。不仅能激发个人思维更加深刻、清晰,还能培养社会性沟通与合作的品质。人的社会成熟性、社会适应能力,人的自主、合作、竞争、创新能力。也在合作学习中得到了发展。

三、自我展示

两次分组讨论结束后。教师都会引导各组代表说出讨论结果。每个小组代表发言时,仪态自信大方,表达清晰流畅,观点鲜明简洁。可见平时训练有素,“讨论——发表”亦是教学常态模式。此时,经学生“发表展示”的语文知识,已不再仅仅是理解了的消极知识,而是能转化运用的积极知识。在知识转化的同时,又增强了学生表达的自信与能力。

四、自主归纳

经历“老师提示、分组讨论、分组写段意、小组作业交流展示、教师点评修正”等一系列活动过程后,学生总结出了“概括段落大意”的三个步骤:

1 区分意义段,并提取出上位概念。

2 切,找出一段中有几句话:找,找出关键句和关键字词;缩,删除、缩减不必要的字句:串,用连接词串起整段:断,核对原意。

3 概括时间、地点、主角、事情(经过、结果)。

根据“学习金字塔”理论。塔尖的第一种学习方式——“听讲”。其学习效果是最低的。两周以后只能保留5%的学习内容:而学习效果在50%以上的。都是团队学习、主动学习和参与式学习:最后一种在金字塔基座位置的学习方式,是“教别人”或者“马上应用”,它可以记住90%的学习内容。而在台湾老师的课堂上,学生们的学习方式都是接近金字塔基座的“高效学习”方式。

反观我们很多的公开课。仍然停留在“教师讲、学生听”的课改起始阶段。学生学会自己发现问题了吗?学会解决问题的办法了吗?学会合作解决问题了吗?学会应用并表达思想、困惑、见解了吗?课堂上缺少自主学习的时间与机会,缺少解决问题的方法与策略的指导,造成了学生“自主学习、自主创造”能力严重不足。

想让学生学会学习,必须改变教学的结构方式,建构“以学为本”的课堂。让学生知道“来这里”“怎么来”,让学生“慢慢来”,让学生“自己来”。只有学生真正焕发出自主学习的热情。成为学习的主动参与者、建构者。才能实现课程改革目标。