上海市青年科技人才培养链研究

——面向“科技创新中心”建设的调查与分析

付丙海,谢富纪,韩雨卿,贾 友,柳 咏

(1.上海交通大学安泰经济与管理学院,上海 200052;2.上海市共青团研究室,上海 200031)

上海市青年科技人才培养链研究

——面向“科技创新中心”建设的调查与分析

付丙海1,谢富纪1,韩雨卿1,贾 友1,柳 咏2

(1.上海交通大学安泰经济与管理学院,上海 200052;2.上海市共青团研究室,上海 200031)

上海要建设具有全球影响力的科创中心,离不开青年科技人才的支持。本文通过对上海市大学生、研究生、青年科技工作者、青年创业者等的调查,深入分析了上海市在创新教育、科技创新体制、创业政策环境等存在的优势和不足,分析了各阶段青年人才在成长、发展中遇到的问题。本文认为人才培养是一个系统工程,首次提出了青年科技人才培养链的思路,希望能为上海建设科创中心提供智力支持。

青年科技人才;培养链;科创中心

人才是科技创新最重要的资源,青年人才又 是推动科技创新的主要力量[1-2]。因此,青年科技人才的培养对于上海建设科创中心具有重要意义。已有不少学者认识到人才对于科创中心建设的重要性[3-5],然而科创中心的建设思路还在谋划和探索之中,对于如何培养青年科技人才没有清晰的认识。因此,探寻青年科技人才的培养模式显得十分必要和紧迫。

1 调查对象及问卷发放

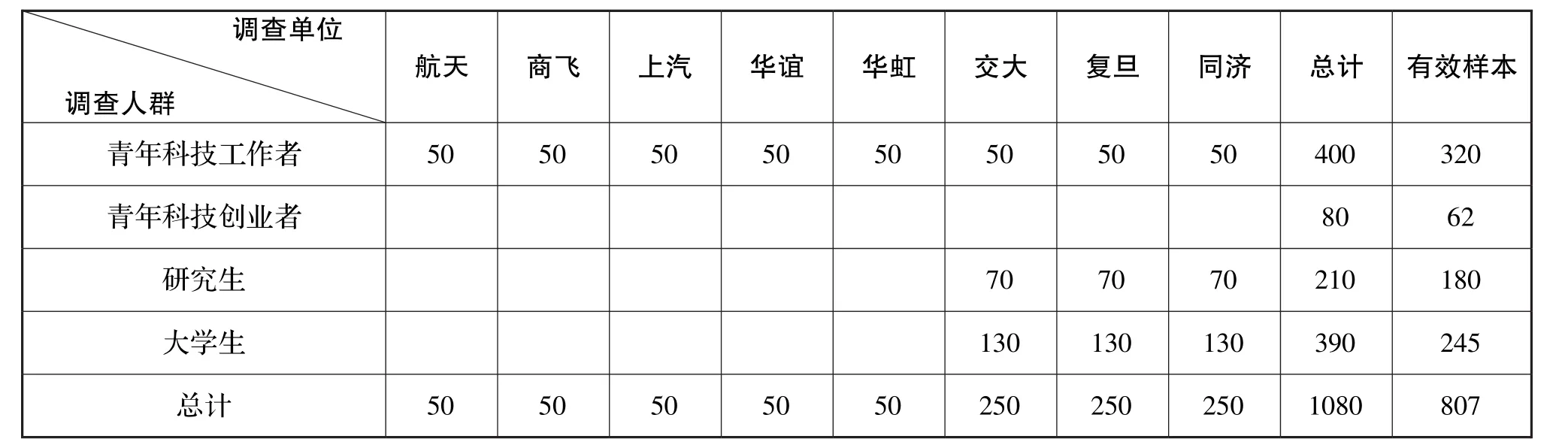

本文界定的青年科技人才包括四部分:有创新创业潜质的大学生、研究生、青年科技工作者和青年创业者。因为青年科技工作者多数长期在上海的大型企业、高校等单位,本次调查主要在上海市有代表性的大型企业和高校进行,企业包括上海航天技术研究院、中国商业飞机有限公司、上汽集团、上海华谊集团、华虹集团等,高校包括复旦大学、同济大学、上海交通大学等。大学生和研究生主要来自以上三所大学,青年科技创业者主要来自张江高科技园区、科技创业孵化基地等。从2014年10月到2015年2月,调查组共发放问卷1080份,最终回收有效问卷807份,样本具体情况见表1。

表1 上海市青年科技人才样本抽样情况

2 大学生的科技创新教育

2.1 大学生创新创业的整体氛围

调查发现,70.95%认为学校有支持大学生创新创业的相关政策,有宽松的校园创新创业文化氛围。随着大众创业、万众创新的提出,71.43%认为国家对大学生创新创业的支持力度会进一步加大,并提供良好环境。146人认为金融机构也积极参与创新创业活动,未来五年会有更多企业和机构设立大学生创新创业基金。综上,政府以及高校都积极鼓励大学生创新创业,从政策、环境、配套服务方面都给予了大力支持。

2.2 大学生创新创业中存在的问题

(1)有创新创业打算的大学生很少。调研发现,62%对创新创业类比赛没有太多兴趣,认为自己没有参与的基础。54.29%没有得过任何奖项,31%参与过和自己专业相关的一些比赛,只有7.4%参与过创新创业类比赛。我们还发现37.86%从未考虑过创新类项目或实践,55%有过想法,但没有实施的打算。进一步走访发现大多数对创新创业都有畏惧失败的心理。

(2)大学生普遍缺少社会实践经验。31.67%从未参加过实习,34.67%只有过一两次学习,实习经历丰富的大学生还不到10%,只有11%参加过相关的科研工作。进一步调查可知,超过70%认为在创新创业中自己最缺乏的就是社会经验和社会资源,导致缺少创新创业的勇气。

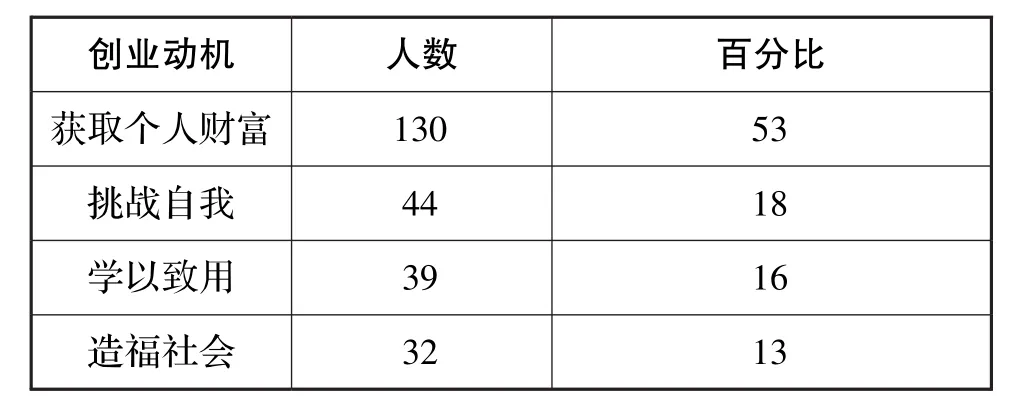

(3)大学生创业的功利性太强。大多数学生进行创新创业是为了获取个人财富 (53%),18%是为了挑战自我,16%是为了学以致用,只有13%是想为社会做出一点贡献 (见表2)。这说明大学生创新创业有过于浓重的功利主义色彩。

表2 大学生的创业动机

3 研究生的科技创新教育

3.1 研究生科技创新教育的优势

(1)硕士生科创教育。三所高校都在不断加强硕士生创新创业能力的培养,探索出一些新的模式。一是硕士生校外创新实践基地培养模式,加强硕士生创新精神和实践能力培养。如上海交大和宝钢创新基地在创新人才培养方面做了深层次探索,聘请了32位宝钢集团的专家担任上海交大硕士生导师。二是硕士生创新创业大赛,如复旦之星创业大赛等,同济大学创业者俱乐部、交大创业学院每年也举办一些创业比赛。三是加大了创新创业类课程的比例。如交大创业学院、复旦管理学院都开设了 “全覆盖、分层次”的创新创业课程,全校硕士生可以根据兴趣选修。

(2)博士生科创教育。上海高校在博士生科创教育方面表现出很多创新思路。一是暑期学校项目,聘请国内外知名专家讲学,密切结合学术前沿和研究热点,拓宽博士生的学术视野,激发创新热情,加强博士生校际交流。每个暑期学校为期2~3周,一般有学术前沿系列讲座等内容。二是博士生学术论坛,搭建交流创新思维、激发创新热情的学术平台,营造学术创新氛围。每个论坛围绕一个主题,面向学术前沿和研究热点,一般由名师报告、专家点评和学术沙龙等模块组成。三是为博士生提供企业参访机会。有校级或院级就业指导中心定期发布参访信息,由老师带队参访企业,加深了对企业的认识。

(3)博士后科创教育。博士后创新实践基地是上海首创的一个人才创新项目。目前,上海已经成立了 “六大基地”:多媒体产业园创新实践基地、闵行区博士后创新实践基地等。这些基地大多都与交大、复旦、同济等高校保持着密切合作,为博士后与企业负责人创造了一对一、面对面的交流机会,实现了博士后人才发展的助推器作用。同时,学校每年会为优秀的博士后提供企业挂职锻炼机会,担任管理岗位,加强理论的实践应用。

3.2 研究生科技创新教育的不足

(1)硕士生科创教育的不足。根据调研,校外创新实践基地的数量偏少,只有30%有过创新基地实践经历,而且时间较短,大多数不到3个月。只有40%关注过创新创业大赛,真正参与的只有11%。硕士生第一年忙于上课,第二年忙于实习,无暇顾及各类比赛。调查显示,硕士生选修创新创业课程的比例远低于预期,不到10%,原因是本专业课程太多,没有时间和精力选修太多课程,但有超过40%表现出浓厚的兴趣。

(2)博士生科创教育的不足。虽然有80%对暑期学校表现出浓厚的参加意愿,但真正参加过的不到50%,能够全程参加的不足10%。博士生学术论坛的数量偏少,且学科分布不平衡。据统计,对于学院的优势学科,每周会有3次以上国外著名教授、青年学者的讲座,但对于其他学科可能2个月只有一次,限制了这些学科博士生的学术视野。调研显示,只有31%进行过企业参访,认为对扩宽企业认识很有价值,但机会太少,希望以后增加参访机会。

(3)博士后科创教育的不足。一是基地数量有限,选拔要求较高,录用比例很低;二是多采用高校推荐、企业接受的机制,部分博士后进入企业发现并不适合目前的项目研究,长期看这对各方都是损失。访谈显示,有5名博士后参加过挂职锻炼经历,确实增加了对企业整体运营的认识,但管理类事务太多,导致用于科研和项目的精力减少,对博士后创新能力的培养产生不利影响。

4 青年科技工作者发展环境

4.1 高校青年人才发展环境

本次高校调查对象集中在35~45岁之间的青年讲师和副教授,他们95%都有博士学位,40%拥有海外博士学位。调研显示,在职称晋升上主要考虑三个方面:科研、教学及社会服务,75%认为职称晋升上比较公平。为了提高科研水平,高校每年都召开基金申报动员会,积极鼓励课题申报,尤其是国家级课题,如国家自科基金、国家863计划、国家973计划等。调研显示,85%认为国家级基金评审比较公平,但对于省部级基金评审,只有40%认为比较公平。为了促进青年教师发展,上海市设立了一些人才项目,如上海市浦江人才计划项目、上海市领军人才项目等。在对外交流方面,75%认为能够与国外学者保持比较充分的沟通和交流,其中88%有出国访学、交流经历。为了加强国际交流,学院经常会邀请国外兄弟院系进行访问,还会邀请国外著名教授做客“学术大讲堂”。

调研显示,总体来说高校和上海市政府为青年人才构建了良好的成长和发展环境,但也存在着不足。一是晋升机会太少,由于每年有晋升名额限制,导致晋升竞争强度很大,尤其是讲师升副教授。如某学院每年有3个副教授名额,但申请的有20多个,最后只能优中选优。二是对于科研经费的使用,82%认为高校管得太严,报销程序过于繁琐,浪费了很多宝贵的时间和精力。

4.2 企业青年人才发展环境

企业青年人才主要是研发人员、工程师、专业技术人员及部分在管理岗位的技术专家等。据调查,航天、商飞、上汽等企业注重加强青年科技人才的多岗位锻炼,通过丰富阅历、拓展视野,增强多领域的技术能力和管理能力。调查显示,55%近两年内经历了至少一个岗位的锻炼,其中8%得到了不同程度的晋升。华谊、华虹等正积极探索面向重大系统创新、专业技术研究和产品开发领域的人才发展通道。例如华谊设置了高级专家、首席专家等技术专家发展序列,并规定资深首席专家的薪酬不低于相应管理岗位正职的薪酬水平。

总体来看,企业以科学的体制吸引集聚了一批具有开阔科技视野、卓越研发能力的人才,提高了创新能力,但在人才发展中还是存在着一些问题。

(1)基层人才专业深造力度还不够。数据显示,最能提高专业技能的方式是专业培训,占的比例为48%,包括专业知识、实践技能、论文专利等培训。在230名人才中,有168人认为最大的压力来源是更新知识。航天、上汽建立了 “导师制”,帮助基层人才尽快掌握相关技能。但实际执行中并不顺利,导师带的学员过多,没有太多精力指导;还有的导师出于私立,并不想真心传授技术,这些都抑制了基层人才的成长。对外交流(包括出国交流、国内兄弟企业间交流)是提升专业技能的好机会,但只有一定级别才有这样的机遇,对于基层人才很少。数据显示有过出国交流经历的只有10%,且大多是中层管理岗位以上,说明在国际化培训交流方面还不到位。

(2)发展机遇还不够充分。调研发现,企业人才的发展机遇并不充分,尤其是基层人才:晋升机会不畅,参与重大、重点课题和项目的机会不多。只有17%认为晋升机会很多,绝大多数认为很难晋升。一是因为基层人才基数大,晋升岗位有限;二是在大型企业晋升最重要的是绩效,重大项目、重大工程一般都由首席专家负责,基层人才往往很难做出突出的业绩;三是企业也多少讲究人情和关系,晋升可能完全凭借领导态度。只有1/4认为有较多的参与重大重点项目的机会。至于无法参与的原因,55%认为专业能力不够,41%认为自身职称不够格。总体来看,企业缺乏系统的、基于人才成长规律的培养体系。

(3)管理岗位人才科研精力得不到充分保障。企业青年人才分为两大类,一类是专业研究型人才,包括研发人员、工程师、专业技术人员等;另一类是管理研究型人才,主要指在管理岗位的技术专家、首席专家等。前者更多时间用于直接科研活动,后者除了直接科研活动,还要承担一些事务性或管理性工作。调查显示,对于专业研究型人才,在时间安排上都把直接科研活动放在首位,约占68%,17%时间用于与科研活动直接相关的培训和指导活动,用于事务性或其他工作的时间只占15%。对于管理研究型人才,用于直接科研活动的时间只占37%,而超过一半的时间用在了事务性或管理性工作上。过多的日常管理性事务挤占了本该用于科研的时间,长期对企业人才发展会产生不利影响。

5 青年创业者发展环境

5.1 青年创业者富有理想和动力

据调查,上海青年创业者都有挑战自我、服务社会的理想主义,为自己考虑的个人或功利主义较少。在调查的62名青年创业者中,为个人获取财富的只占19%,32%创业是为了挑战自我,15%是为了学以致用,34%是为了解决就业,为社会做出一点贡献。说明有一部分青年创业者怀着造福社会、造福国家的梦想,只有不到1/5是出于功利主义而去创业。创业需要有坚强的意志和一定的理想信念,这样才能在创业道路上永不放弃,取得较大的创业成就。

5.2 青年创业者不利的发展环境

(1)融资比较难。对于创业遇到的难题,有69%认为科技创业融资困难,表明上海市对青年创业者的融资环境不理想。创业青年需要更低的贷款门槛、更多样的担保形式,政府要扩大贷款受益面,尤其要解决初次创业青年的融资难问题。

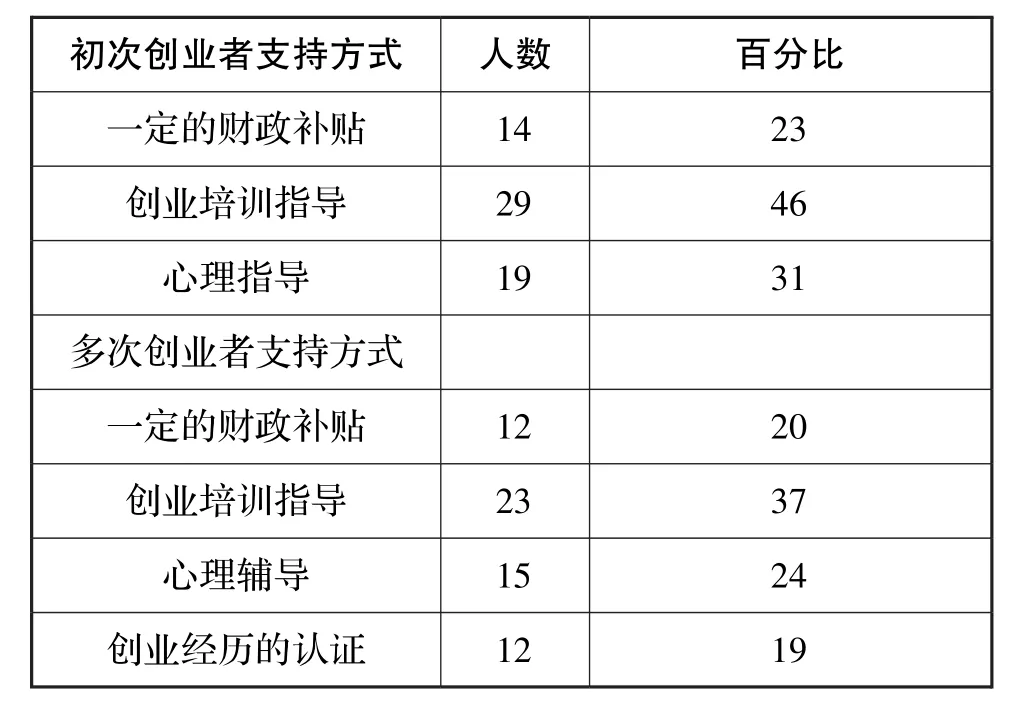

(2)需要多种形式的创业支持。对于初次青年创业者,政府和社会应该给予的支持方式。46%选择专业指导和培训,23%认为应该给予一定的财政补贴,31%选择加强心理辅导 (见表3)。对于多次创业青年,除了37%选择创业培训指导、20%选择一定的财政补贴、24%选择心理辅导外,还有19%选择创业经历进行认证,认为这有助于激发创业信心。同理,心理辅导也是从精神上对他们进行鼓励,勇于创业。

表3 青年创业者希望得到的支持方式

(3)政府的审批程序太慢。除了融资困难,创业者认为政府的评审程序过于繁琐。政府的评审程序太多,速度太慢,花费精力太多。如上海某信息技术有限公司董事长邓先生提到,政府的补贴本来就不多、资金到位周期长,30%以上的企业可能会错过生存机会。上海某网络公司CEO顾先生也提到,政府资助不必太多,但很慢的审批流程使得初创期的公司很难维持。繁琐的审批程序很大程度上影响了科技公司的生存、发展机会,也会影响青年创业者的积极性。

6 打造青年科技人才培养链的对策建议

6.1 加强社会实践,帮助大学生树立创新创业的信心

一是构建 “大学生实践平台”。高校应与更多创新型企业建立联系,为大学生营造更多的实习交流机会,增加大学生的实践经历,培养他们的知识学习能力和创新能力。二是鼓励大学生积极创新、创业。通过名师指导、企业家讲坛、大学生创业孵化基地等使他们深刻认识到创新创业对自身、社会发展的重要意义,帮助他们树立创新创业的信心。三是高校应该为大学生创造多参与科学工程研究项目、多参与国际科技交流活动的机会,鼓励他们进行课题研究。

6.2 完善培养体系,激发研究生的科研热情

对于研究生,一是进一步增加校外创新实践基地的数量,争取更多的研究生参与到创新实践基地的锻炼;二是完善研究生的课程设置,减少专业性不强的课程,适当增加创新创业类课程的数量。对于博士生,把暑期学校的参与程度纳入绩效考核,加强他们的参与热情;二是加强弱势学科的对外交流程度,有意识的邀请相领域专家或机构到访,增加这些学科博士生的学术视野;三是增加博士生的企业参访机会,提高参访企业的多元化分布。对于博士后,一是进一步增加上海博士后创新实践基地的数量,培养更多的优质人才;二是减少挂职锻炼的博士后用于管理具体事务的时间,增加他们对科研项目的参与度;三是鼓励他们与导师所在团队进行充分交流合作。

6.3 营造良好的发展环境,发挥青年科技者的科研潜力

一是营造自由、宽松的科研环境。鼓励他们养成不怕失败、敢于挑战权威、敢于探索求知的创新精神。改进工作机制,减少不必要的事务性或管理性活动,使他们能够全身心地投入研究。二是完善青年科技人才培育制度,加强对他们的专业知识培训,并为不同层次、不同领域青年科技人才提供科技合作与交流的机会,特别是国际交流机会,培养他们的国际化视野。三是拓宽青年科技人才职业发展通道,为他们提供更多的晋升机会,突破人员编制方面的诸多限制,破除论资排辈观念,为做出突出贡献的青年科技人才创造良好的职业发展条件,将确有真才实学的优秀青年及时晋升到高级岗位。

6.4 发挥政策保障,鼓励创业青年积极创业

一是融资问题。进一步深化青年创业小额贷款项目。为创业青年争取更低的贷款门槛、更多样的担保形式,扩大贷款受益面、覆盖面,解决创业青年特别是初次创业青年的融资难问题。还可以整合并用好各类社会资金。争取与风投企业、金融机构合作,为有发展潜力的创业项目注资,扶持创业青年发展。二是简化政府审批程序,推动建立青年创业贷款绿色通道。最大限度缩短项目申报、考察和审批周期,提高申报企业通过率。三是针对创业缺乏信心或创业失败者,要加强社会培训或心理辅导。根据不同创业者的特点,开发多种培训模式,采用集中授课、创业讲堂等方式,为他们树立创业的信心。

[1]韩正.服务国家战略建设科创中心[EB/OL].http://www.scofcom.gov.cn/swdt/236695.htm,2015-01-05.

[2]仝美妮.青年科技人才的培养路径[J].人力资源,2014,(5):85.

[3]杜德斌.上海建设全球科创中心的战略路径[J].科学发展,2015,74(1):93-97.

[4]黄英.提升国际化水平建设全球科创中心[J].中关村,2014,(9):36-38.

[5]孟景伟.构建最富活力的创新创业生态系统,加快建设具有全球影响力的科创中心[J].中国科技产业,2014,(5):33-35.

(责任编辑 谭果林)

Youth Science and Technology Talents Training Chain in Shanghai——For the Investigation and Analysis of“Science and Technology Innovation Center”

Fu Binghai1,Xie Fuji1,Han Yuqing1,Jia You1,Liu Yong2

(1.Antai College of Economics&Management,Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200052,China;2.Research Room of Communist Youth League,Shanghai 200031,China)

Youth science and technology talents are very necessary to build Shanghai Science and Technology Innovation Center.Based on the investigations of Shanghai college students,graduate students,young scientists,young entrepreneurs,it analyzed the strengths and weaknesses of Shanghai innovative education,science and technology innovation system,entrepreneurship policy environment,and the problems encountered in the development for various stages of young talents.It argues that personnel training is a systems engineering and proposes the ideas of youth science and technology talents training chain,hoping to provide intellectual support for the construction of Shanghai science and technology innovation center.

Youth science and technology talents;Training chain;Science and technology innovation center

D630.3

A

国家自然科学基金 “我国产学研协同创新的理论与实证研究” (71373158),国家社会科学基金重点项目 “实施创新驱动发展战略研究”(13AZD015),国家社会科学基金项目 “基于网络嵌入和知识嵌入的我国产学研协同创新网络的形成机制、演化路径与扶持对策研究”(13CGL014)。

2015-05-06

付丙海 (1985-),男,山东济阳人,上海交通大学安泰经济与管理学院博士生;研究方向:创新管理。