探究小车速度随时间变化规律实验中的纸带处理问题

张毅敏

(苏州大学科学与技术学院 江苏 苏州 215006;苏州第十中学 江苏 苏州 215006)

“探究小车速度随时间变化规律”的实验中纸带的处理问题是高中物理实验的一个重要内容,也是高考实验考查的重点,但笔者发现在实际教学中学生掌握起来有颇多障碍,他们在处理数据时往往只是依葫芦画瓢,未能真正掌握要领学会灵活运用.现将纸带处理中遇到的问题归纳、分析如下.

1 如何选取纸带

需要多次实验打下几条纸带,然后选取其中一条理想的纸带进行研究.选取纸带的原则是:打点清晰,无漏点,无拖尾.如果纸带上打下的点不是圆点而是一些短线,这可能是因为振针压得过紧导致在纸带上拖动造成的,这样的纸带就不能选.

2 如何标注计数点

打点计时器在纸带上打下的点叫实验点,在处理数据时,为了测量方便和减小误差,通常要舍掉开头一些比较密集的点,从看得清的某个点开始每隔几个实验点标注一个计数点.这样做是因为纸带开头的点过于密集不便测量,而且物体开始运动与打点计时器开始打点往往不同步,第一个点的位置不易辨别.

3 如何确定计数点间的时间间隔

打点计时器使用的交流电源的频率为50 Hz,因此每隔0.02s打下一个点,也就是说纸带上相邻实验点间的时间间隔为0.02s,但由于计数点与实验点的区别,相邻两个计数点间的时间间隔就并非0.02s.为了测量方便和减小误差,计数点间距要尽可能大,通常每隔4个点取一个计数点,即相邻计数点间的时间间隔为t=5×0.02s=0.1s.值得注意的是有时表达方式不同但代表的含义却相同,比如实验考题中有时会直接告知相邻两计数点间的时间间隔为0.1s;或表述成:在纸带上便于测量的地方选取第一个计数点,在这点下标明A,第6个点下标明B,第11个点下标明C……;也可说成:从0点开始,每5个点取一个计数点或每两个相邻的计数点之间还有4个点没有画出,这些都表示相邻计数点间的时间间隔为0.1s.

4 如何测量计数点间距离

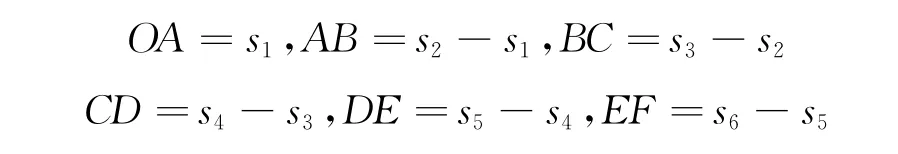

测量相邻两计数点间距离时不要分段测量,而是要用长刻度尺对齐各计数点不移动尺子一次性读出计数起点到其他各计数点间的距离,然后通过计算得到相邻两计数点间长度,这样可以避免测量误差的积累.例 如 图1 中 先 直 接 测 量s1,s2,s3,s4,s5,s6,再通过计算得

图1

5 如何求瞬时速度

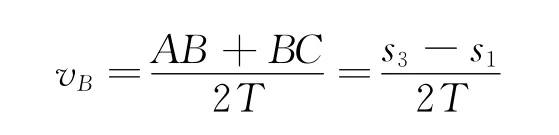

物体做匀变速直线运动时,测定某点的瞬时速度可根据“某段时间内的平均速度等于这段时间内中间时刻的瞬时速度”来求,即测出该点前后两段相等时间T内的距离,由平均速度公式就可求得,如求图1中B 点的速度为

在这里笔者想说明的是,在处理高中《物理·必修1》第一章第4节“用打点计时器测速度”实验时并非一定要用这个原理来测定某点的瞬时速度,也可用求出该点前一段很短时间内的平均速度或该点后一段很短时间内的平均速度的方法来求得,因为当时间足够短Δt→0时,可认为瞬时速度等于平均速度,如图1中各点均为打点计时器打下的实验点,则物体在B 点的速度

6 如何求加速度

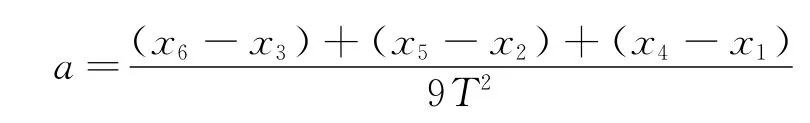

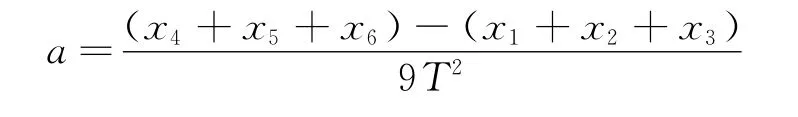

这就是一组理想数据,利用任意一段位移减去前一段位移代入公式即可.但事实上由于实验的误差Δx往往有很多组解,如果只利用其中一个Δx 求得的加速度偶然误差太大,最好多次测量求平均值,于是就有

这样的结果只由xn+1和x1决定,偶然误差很大.如何把纸带上各段位移都利用起来?通常我们用的方法是“逐差法”,即

所以

这样就把各段位移都利用上了,有效地减小了仅由两次位移测量带来的偶然误差.但这种方法学生往往难以理解与记忆,笔者认为不妨把“逐差法”变为“两段法”,即

这样在测量时只需将打点纸带分成两大段来处理,便于学生理解和掌握,且测量时减少了误差,记忆与运算也较为简便.如果打点纸带为奇数段,则需舍掉第一段或最后一段,剩下来的偶数段用“两段法”处理即可.

图2

7 如何求第一个计数点和最后一个计数点的速度

利用匀变速直线运动的速度公式v=v0+at即可求出,但要注意的是第一个计数点不一定是真正打下的第一个实验点,所以它的速度不一定为零.

随着近几年新课程改革的不断深入,在未来高考命题中会有更多的有关纸带数据处理的创新型命题出现,这就要求学生从基础抓起,真正理解实验原理并能灵活运用.