有效教学的形成机制探析

摘要:有效性是教学的命脉,任何教学首先必须追问的就是教学的有效性问题。首先,教学只有掌握学生的最近发展区,建立在学生实际学习基础上,并把最近发展区转化为新的现有发展区,才可能有效地推动学生发展;其次,教学也是在预设与生成的交互作用中实现有效结果的;最后,教师的专业发展与有效教学是相伴而行、相随而生的。有效教学除了使学生获得知识与技能等各方面的发展外,对教师的专业成长也是相辅相成的,教师专业水平的提高又是促进其教学日益“有效”的现实保证。

关键词:有效性 教学 机制

有效性是教学的命脉。目前,国内外学者对有效教学的研究主要集中在有效教学的概念、理念、标准、特点及策略等方面。但是,现有成果只是从观念上告诉我们有效教学是什么,而没有深入分析有效教学的形成机制。本文拟就有效教学的形成机制做一些微观探析,以求更加有效地指导教师的教学行为。

一、有效教学的要素结构

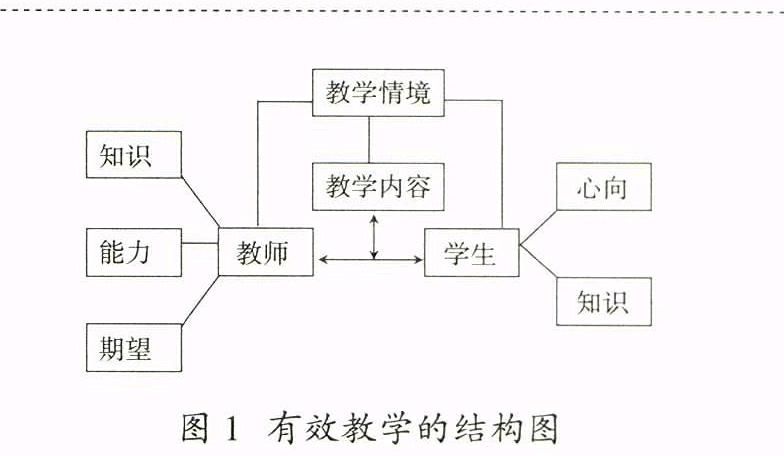

要分析有效教学行为的微观形成机制,必须首先从课堂教学的基本组成要素和基本环节入手,探讨有效教学的结构。组成课堂教学的基本要素是教师、学生、教学内容。教学是教师教学生认识客观世界并进而促进学生身心发展的教育活动,是学生在教师的系统指导下,学习并掌握知识与技能,开发智力,增强体质,发展能力,并形成良好情感、态度及价值观的过程。根据这些对教学内涵的解析,我们认为,课堂教学的本质是教师以一定的教学内容为载体组织学生进行有目的、有计划的学习活动,是以教师指导下的学生主动学习为基础,以新型师生关系为纽带,通过教学要素之间的交互作用而使学生实现知识与技能、情感、态度、价值观等各方面发展的学习活动。根据这样的理解,我们提出关于有效教学的结构图(图1)。

本结构图反映了课堂教学的三个基本要素教师、学生、教学内容之间相互作用达到有效教学效果的条件与过程。

二、有效教学的前提条件

1.教师应该具备的基本条件

教师的知识结构是影响教学效果的最重要的因素。具有以下几类知识是教师实现有效教学的重要前提:其一是学科专业知识。丰富深刻的学科专业知识是教师进行有效教学的基本保障,也是帮助教师提高专业效能感、树立自信心的重要因素。正如布鲁纳所言“不论我们选教什么,务必使学生理解并掌握该门学科的基本结构”,才能使得学科更容易被理解,并通向迁移的大道[1]。其二是教育理论知识。教育理论知识包括教育哲学、教育原理、教学论、课程论、学习论等方面的知识,是教师专业的基础知识,也是教师专业区别于其他专业的特征知识,是教师进行有效教学的重要基础。其三是一般的文化知识。它是指各种科学文化的基础知识,这也是影响教学效果的重要因素之一。其四是实践性知识。它是教师在实际教学中积累起来的课堂教学的情境性知识,是教师的“临床知识”。实践性知识越丰富,教师处理教学中各种即时偶然突发事件的能力就越强,教学的效果就越好。

教师除应具备包括学科专业知识、教育理论知识、实践性知识等知识条件外,还应具备如下关键的能力条件:其一是教学设计能力。教学设计是对教学的预设,是教师运用自身的各种知识对教学进行科学性与艺术性整合的过程与结果。教师要具有教学设计的专业能力,方能为教学的有效性提供保障。其二是语言表达能力。教师的语言能力测验分数与学生的学习成绩成正相关。教师在教学中主要是通过语言与学生进行交往的,教师的语言表达能力直接决定着教学的效果。其三是反思能力。有学者对反思性教学进行了进一步的开发,提出了两个反思性教学的问题链,一个是观念中的问题链,“我为什么要反思——我什么时候反思——我反思什么——我怎样做就算是反思了”;一个是操作中的问题链,“我做了什么——我的做有效吗——我的做自身合理吗——我还能怎样做”[2]。教师沿着这两个问题链反思自己的教学,教学能力会不断提高,教学自身也会不断走向有效。

除此之外,教师期望也是教学取得有效结果的重要条件。教师的期望是教师对自己教学效果的主观判断。已有的研究表明:教师的期望会影响教师对教学的态度和教学行为[3]。著名的“皮革马利翁”效应也证明了同样的结论。

2.学生应该具备的条件

有效教学中学生应有积极的心向和一定的知识准备。有效教学必然是建立在有意义学习基础上的教学,有意义学习理论的核心是同化论,强调学生积极主动的心理准备,即有意义的心向,也就是学生对学习内在的主观期望,再通俗一点说,就是热烈的求知欲望。这就要求教师在教学中设计学生在认知上和情感上的冲突,使学生处于学习的“愤悱”状态,不断激发学生的学习兴趣,保证学生心理上的学习热情。

有意义的同化学习理论强调新知识的学习要在学生的原有认知结构中找到适当的同化点,即学生必须具有相应的知识基础,而且已有的知识或经验要具有可辨别性、可利用性和稳定性。教师要通过复习回顾或设计先行组织者等策略唤醒学生具有相应的知识储备,使新知识的学习建立在新旧知识相互作用的基础上,获得最佳的教学效果。

3.教学内容应满足的条件

教学内容是有效教学活动的素材,是师生开展交往活动的基础和依托,是学生获得发展的载体。有效教学的教学内容首先要具有知识之间的逻辑关系,其次必须经过教育学化和心理学化,才能更有效地被学生内化为自身的知识和技能,并进而提高学生的能力和思想境界。教师在教学设计时,必须对教学内容进行精心选择与加工,使所学新知识尽可能地在学生原有知识基础上进行自然生长,而不是孤立地、割裂地传授新知识。

4.教学情境

在教学中,教师、学生、教学内容三个组成要素之间应该是相互交融、浑然一体的。但是,在实际的教学中,这三者往往被割裂开来,教学内容孤立于学生而存在,教师机械地向学生传授教学内容,教学的有效性受到很大影响,这里需要一个中介将教师、学生和教学内容有机地联系到一起,这个中介就是教学情境。它以直观方式再现知识所表征的实际事物及其相关背景。德国一位学者有过一个精辟的比喻:将15克盐放在你的面前,无论如何你难以下咽;但当将15克盐放入一碗美味可口的汤中,你就在享用佳肴时,将15克盐全部吸收了。情境之于知识,犹如汤之于盐。盐需溶入汤中,才能被吸收;知识需要融入情境之中,才能显示出活力和美感,才能被学生理解和掌握[4]。教学情境将学生认识过程中的形象与抽象、实际与理论、感性与理性以及旧知与新知的关系和矛盾置于一个合适的场景之中,这个场景既能为学生提供认知上的同化点,又能激发学生积极的学习心向。

教师具备了相应的知识、能力以及对教学的内在期望,学生具备了积极的心理准备和适当的知识与经验准备(包括自己原有的和在教师帮助下所获得的),教师精心选择了教学内容并联系生活,创设有价值的教学情境,赋问题于形象的教学情境之中,就基本具备了有效教学产生的条件。

三、有效教学的形成过程

1.有效教学是教师指导学生学习的过程

教学最重要和最根本的目的是教会学生学习,学生是教学的终极原因和终极目的,既是教学的出发点,也是教学的落脚点。“指导学生学习”同时重视教师的教及其主导性作用和学生的学及其主体性作用,重视教师和学生之间的平等对话、交往与理解,重视教师鼓励和指导学生通过多种途径进行学习。教学在这样的过程中走向有效。

2.有效教学是有意义的自主建构过程

从根本上说任何人都绝不能代替他人学习,学习必须是学生自身的自主吸收并自觉建构的过程。有效的课堂教学是学生在教师精心创设的教学情境中与教师和教学内容相互作用的自主选择、自主探究、自主发现、自主建构、自由发展的实践过程。在教学中,我们必须认真进行学情分析,掌握学生的学习状态,使教学在学生已有知识和经验的基础上进行,因为学生已经具有了自己的经验世界,而不是传统教学中所谓的学生是一块等待着教师描绘的“白板”。所以,有效教学的核心关键是探清学生的基础,并帮助学生在学习新知识之前打好基础,使学生在此基础上进行有意义的建构学习。

在教学中,教师依据学生已有的基础,创设有利于激活学生思维的问题情境,有意识地留给学生足够的时间和空间,指导他们在问题解决的过程中理解运用知识,掌握方法,并在其中体验学习的成功与快乐。在这个意义建构的过程中,学生通过新旧知识经验的同化与顺应,重构自己崭新的知识结构和情感世界。这就是有效教学的发生机制。

四、有效教学的现实体现

1.针对学生最近发展区的教学

通过以上论述可知,有效教学是针对学生已有基础的教学。对于学生的基础,前苏联著名心理学家维果茨基提出了两种发展水平,第一种水平是现有发展水平也称现有发展区,表现为学生现有的知识、技能与能力,第二种水平是最近发展水平也称最近发展区,表现为学生还不具备的知识、技能与能力,但在教师的帮助下、在集体活动中通过与同伴的交流能够掌握的这些任务。有效的教学就是针对学生发展的实际水平,选择恰当的教学方法。加涅在《学习的条件》中说道:教师对他的学生,必须在进行有关的高级技能的学习之前,弄清哪些有关的低级技能已经被掌握。首先要查明学生已经知道了什么;其次,从这点开始教学。一个人首先学习比较简单的东西;然后,学习越来越复杂的东西。因此,教师教学的第一步,就是使学生复活对当前学习必需的那些以前学到的知识和能力。教师常常可以通过给学生适当的提示,去激发他回忆和复现以前学过的某些知识,以同化将要学习的新知识。教学只有掌握学生的最近发展区,建立在学生实际学习基础上,并把最近发展区转化为新的现有发展区,才可能有效地推动学生发展,这就是有效教学的心理学机制。

2.融合预设与生成的教学

有效教学首先是建立在教师精心预设的基础上的教学,教师通过对教学过程的合理设计,引起学生的主动反应,引导学生获得“预成”的学习效果。其次,在有效教学进行的过程中,由于学生新旧知识之间的交融与建构,师生之间的相互交流与碰撞,会产生许多思维的火花,拓展和加深学生的思维,收到意想不到的“生成”的学习效果。教学就是在预设与生成的交互作用中实现的。

3.师生共同发展的教学

学生发展是有效教学的出发点和归宿,教师的发展虽然不是我们的刻意追求,却是有效教学的必然结果。因为,教学之“有效”始于教师对“教”这一着力点的及时、恰当的控制,为了达到“调控”的有效,对教师的知识、能力和期望均提出了相应的要求,以满足有效教学的条件。同时,在有效教学中,教师还要不断创新教学设计、批判分析教学理念、熟悉掌握教学状态、选取调整教学策略、根据需要及时更新教学步骤、不断反思教学过程,再次创新教学设计等等,如此连环上升,在这个连环上升的教学实践过程中,那些静止的条件被激活为现实的教学能力。因此,教师的专业发展与有效教学是相伴而行、相随而生的。所以,有效教学除了使学生获得知识与技能、情感、态度、价值观等各方面的发展外,对教师的专业成长也是相辅相成的,教师专业水平的提高又是促进其教学日益“有效”的现实保证。

参考文献

[1] 布鲁纳.布鲁纳教育论著选[M].邵瑞珍,张渭城,等,译.北京:人民教育出版社,1989.

[2] 刘庆昌.反思性教学的两个问题链[J].课程·教材·教法,2006(8).

[3] 林崇德,申继亮.教师素质的构成及其培养途径[J].中国教育学刊,1996(6).

[4] 余文森.有效课堂教学的基本要素[J].教育发展研究,2007.

[作者:宋五好(1971-),女,河南洛阳人,河南大学教育科学学院在站博士后,三门峡职业技术学院师范学院副教授,博士。]

【责任编辑 孙晓雯】