中国流浪乞讨人员救助管理研究综述

李坤展 何紫盈 宋霞

本文为陕西师范大学国家级大学生创新创业训练计划项目(编号:201410718071)

【摘 要】 文章概述了自我国2003年颁布《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》以来十多年来的研究内容与研究脉络。研究内容主要从对现行模式制度的作用分析,对管理救助的困境思考与解决,救助管理制度从遣送到救助历史演进。分析了研究成果与不足,认为研究大多对制度政策进行关注,梳理制度的发展历程,少有关注流浪乞讨人员自己对于救助管理方案的态度和需求,少有关注他们在受助过程中的权利问题。

【关键词】 救助管理;制度;历史

2003年对于流浪乞讨人员的研究来说,应当是一个新的开端。在这一年,国务院通过了《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》,它的出台无论是对于受助者、施助者还是研究者来说,都意义重大。从2003至今的十几年里,对这个问题的研究呈现出全方位、多角度的态势。其中,有关救助管理方面的研究最具有实践价值。我们以“流浪乞讨救助管理”为关键词,检索了中国知网数据库这十几年间(截至2014年10月)的文献资料,并进行了研究。

一、救助管理研究是流浪乞讨人员问题研究中的重要内容

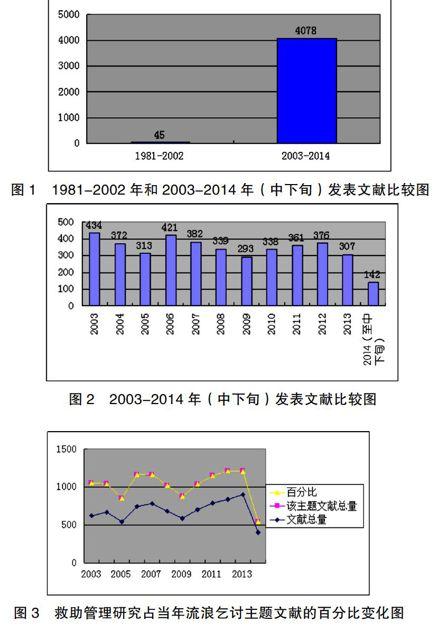

早在上世纪80年代,就有文章开始探讨应对流浪乞讨现象的建议方案(吴铎《当前上海市区乞讨现象试析》)而根据来自知网的数据显示,截止到2003年,共有45篇与之相关的文献资料,它们中的大部分更侧重于文学性的表述和对政府公告的解读。这一现象在2003年得到了改变,这一年,各种讨论流浪乞讨人员救助管理的文章呈现井喷状态,约有400多篇文献资料发表。既体现了该领域研究新时期的到来,也为之后的研究做了准备和铺垫。将自有该方面文献资料记录的1981年(来自中国知网数据库)到2003年和2003-2014年(中下旬)作为两大阶段进行对比,可以明显看到其中的增长量。1981-2003年的22年间,共有45篇讨论研究流浪乞讨人员救助管理的文献,而2003-2014年(中下旬)的短短12年这一数据就达到了4078。(图1)也就是说,这12年的发表数量与此前的22年相比约是它的90倍。

图1 1981-2002年和2003-2014年(中下旬)发表文献比较图

这其中,2003年以流浪乞讨人员救助管理为主题的文章有434篇,2004年稍有下降为372篇,2005年有313篇,2006年增至421篇,2007年减至382篇,2008年有339篇,2009年为293篇,2010年增长为338篇,2011-2014年中下旬分别为361、376、307和142篇。(图2)它们占当年流浪乞讨主题文献的百分比如图3所示。

图2 2003-2014年(中下旬)发表文献比较图

图3 救助管理研究占当年流浪乞讨主题文献的百分比变化图

总的来说,对流浪乞讨人员救助管理的研究在新时期呈平稳发展态势,并在流浪乞讨人员问题研究中占据一席之地。

二、流浪乞讨人员救助管理研究具有多面性

1、对现行模式制度的作用分析

在我国,流浪乞讨人员救助管理方案由于其极强的实践性而依各省市、各救助站等有所不同,反映在研究中则体现为对具体模式、具体城市和救助站的方案进行作用分析。除此之外,对现行制度的阐释还包括在某一学术观点或视角指导下的研究。

(1)对具体方案的实例分析。一些论文关注具体省市、具体模式和具体救助站的方案制度,不仅提高了文章的说服力,也为该主题下其他方面的研究提供了依据。比如山东大学的韩晶在其《流浪乞讨人员救助管理中的社工介入研究——以济南市救助管理站为例》的硕士论文中具体分析了济南市救助管理站中社工介入的情况与效果;[1]南京大学的冯元在题为《流浪儿童需要与机构救助研究——以南京为例》[2]的硕士论文中则对南京市流浪儿童救助政策和救助机构进行研究,指出构建需要为本的流浪儿童社会福利体系是流浪儿童救助发展的主要方向;东北林业大学的王洋阳在《我国城市流浪乞讨人员救助管理研究》一文中对现有的与流浪乞讨人员政策制度进行了解读梳理,并对哈尔滨市救助管理站的实际运行情况进行了调查,详细反映出该市流浪乞讨儿童的生存救助现状。[3]除此之外,还有朱晓曼的《城市流浪乞讨人员社会救助和管理研究——以广州市为例》、[4]赵有声等人的《城市流浪乞讨人员救助管理模式的分析与创新》[5]等等,都是以现行方案为基础的探究。这种探究为救助管理提供了可供借鉴的模式,并起到了交流的作用。

(2)具体学术视角下的方案分析。这些研究关注的重点并不在于具体的模式方案,而侧重于运用一种特定的学术视角来进行阐述。如董良的《默顿功能主义视角下的流浪乞讨人员救助管理制度辨析》一文,试图以默顿功能主义理论为视角,发现《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》这一新制度的多重功能,包括显性正功能、潜在正功能、显性负功能和潜在负功能。[6]再比如厦门大学贾晓的硕士学位论文《政策执行视角下流浪乞讨人员社会救助管理研究》采用政策执行的研究视角,在对社会救助站进行大量实地调研的基础上,对其执行救助管理政策的效果进行了全面客观的评价。[7]还有辽宁大学李琦的《史密斯模型视角下城市流浪乞讨人员救助政策执行问题研究——以沈阳市为例》,虽然此文也选择了一个具体城市作为研究范围,但它的重点却在于“史密斯模型视角”下的探讨。这种选取特定视角的论述对整个主题的研究起到了开拓思路、促进交流理解的作用。[8]

2、对管理救助的困境思考与解决

在对流浪乞讨人员的救助管理研究中,不单有对现存制度的分析解读,还有对于目前现实困境的思索考量。如雷敏的题为《流浪乞讨人员救助管理困境及对策》的文章中,通过梳理分析流浪乞讨人员救助管理存在的现实困境,指出该方面存在救助对象狭隘化、救助对象的甄别管理难、职业乞讨人员规制难、救助治标容易治本难等问题,最终提出针对性对策建议。[9]长沙民政职业技术学院民政系的陈梅芳在《湖南流浪乞讨人员救助管理存在的问题及对策》一文中分析了湖南省现阶段城市流浪乞讨人员救助管理工作中存在的问题:救助供给严重不足、部门协调、救助对象安置困难、救助管理队伍专业水平较低、民间力量参与社会救助工作的氛围和思想意识没有广泛形成等,并相对应的提出了诸如政府加大资金投入、由流入地和流出地政府共同安置流浪乞讨人员、加强专业培训、建立先进的救助管理专业队伍、建立梯队式服务网络等措施。[10]2010年中共成都市武侯区委党校课题组合力撰写的文章《城市职业流浪乞讨人员管理的困境及出路》探讨了城市职业流浪乞讨人员管理中出现的问題和冲突,包括管理对象的权利和城市发展、管理对象的职业化取向甄别和治理、管理对象的权利和管理依据等几大方面。[11]除此之外,还有胡梅娟的《流浪乞讨儿童救助难题》、[12]梁洪霞的《我国城市流浪乞讨人员救助制度中亟待解决的几个问题》[13]等文也针对分析出的问题和困境提出了建议对策。这部分研究为流浪乞讨人员的救助管理积极寻找出路,推动了该方面的实践进步。

3、救助管理制度历史演进

对于流浪乞讨人员救助管理的研究既有静态的、基于制度的分析反思,也有动态的、纵向的历史变革论述。如杨雅华在《立宪主义思想与流浪乞讨救助制度的演进》中从宪政视域检视我国流浪乞讨救助制度的历史流变,[14]陈微在《当代中国流浪乞讨救助制度研究》一书中的第六章的“流浪乞讨救助政策”部分中梳理了它从春秋到新中国时期的变化历程。[15]而在这方面的研究中,最富有时代特色、符合新时期价值取向的研究主题则是关于“从收容遣送到救助管理”的进程研究。如中共中央党校党史教研部的高中华在题为《从收容遣送到救助管理——我国城市流浪乞讨人员救助制度的变迁》的文章中讲述了两大发展阶段的具体情况,并据此提出了过渡阶段中应当注意的问题。[16]李迎生和吕朝华共同撰写的《救助管理”取代“收容遣送”之后——城市流浪乞讨人员救助管理制度运行的实证分析》一文运用比较研究的方法,探究了我国城市流浪乞讨人员救助管理制度的演变,并进而对改革与完善该制度提出比较系统的、有针对性的、可操作性的建议。[17]王行健在《社会救助制度的异化和变革——从收容遣送到救助管理》一文中用批判的口吻指出了此前收容遣送制度的异化状况,用发展的眼光看待的救助管理制度确立这一变革,并提出了一些建议。[18]此外,还有刘君祥的《变收容为救助意味着什么》、[19]唐杏湘等人《从孙志刚案看<城市流浪乞讨人员收容遣送办法>》[20]等等。对历史演进的关注丰富了这一主题的研究方向,理清了发展脉络,为新时期的研究提供借鉴。

三、救助管理研究中的成果与不足

从研究内容上看,关于救助管理的研究大多对制度政策进行关注,梳理制度的发展历程,思考制度本身对流浪乞讨人员救助管理的意义和作用,指出在实施过程中出现的问题和走入的困境,并对制度方案提出创新性建议。从2003-2014年中下旬,涉及该主题的文献资料共计4078篇,其中关键词为“制度”的有2343篇,占全部文章的57%,而与此同时,关键词为“自由”“人权”的文章仅有35篇,占总量的0.9%。由此可以看出,对于这一主题的研究多拘泥于救助管理政策方案,缺乏从受助人群本身出发的思考和从社会舆论角度的考量,也即少有关注流浪乞讨人员自己对于救助管理方案的态度和需求,少有关注他们在受助过程中的权利问题。这种施助者视角的“关心”[21]“安置”[22]方案探讨忽视了受助者的意见取向,也忽略了相关利益群体(如地方居民)对制度模式的态度调查,显然是不完整更是不尊重的。从研究范式上来看,大部分文献资料采取的是定性研究,进行历史回顾、比较、案例分析等等。缺乏定量研究,少见采用统计分析、建立模型等方法。虽然对救助管理的研究由于其本身的限制能做的定量分析相对较少,但并非不可进行。

总之,在这十二年间,由于新政策的出台,流浪乞讨人员救助管理研究获得了巨大动力,相较此前的研究无论在数量和质量上都取得了一定进步,在静态和动态的方面进行了多角度开拓,丰富了研究方法和路径。为其进一步发展提供了铺垫和借鉴。

【参考文献】

[1] 韩晶.流浪乞讨人员救助管理中的社工介入研究——以济南市救助管理站为例[D].山东:山东大学,2008.

[2] 冯元.流浪儿童需要与机构救助研究——以南京为例[D].南京:南京大学,2013.

[3] 王洋阳.我国城市流浪乞讨人员救助管理研究[D].黑龙江:东北林业大学,2010.

[4] 朱晓曼.城市流浪乞讨人员社会救助和管理研究——以广州市为例[D].广东:华南理工大学,2013.

[5] 赵有声,杨钊,蒋山花.城市流浪乞讨人员救助管理模式的分析与创新[J].重庆社会科学,2005(10)107-111.

[6] 董良.默顿功能主义视角下的流浪乞讨人员救助管理制度辨析[J].中共杭州市委党校学报,2013(2)44-49.

[7] 贾晓.政策执行视角下流浪乞讨人员社会救助管理研究[D].福建:厦门大学,2014.

[8] 李琦.史密斯模型视角下城市流浪乞讨人员救助政策执行问题研究[D].辽宁:辽宁大学,2012.

[9] 雷敏.流浪乞讨人员救助管理困境及对策[J].社会福利(理论版),2013(9)34-38.

[10][22] 陈梅芳.湖南流浪乞讨人员救助管理存在的问题及对策[J].长沙大学学报,2010.24(3)36-38.

[11]中共成都市武侯区委党校课题组.城市职业流浪乞讨人员管理的困境及出路[J].中共珠海市委党校珠海市行政学院学报,2010(3)33-37.

[12] 胡梅娟,储国强,黄庭钧.流浪乞讨儿童救助难题[J]. 瞭望,2006(47)14-15.

[13] 梁洪霞.我国城市流浪乞讨人员救助制度中亟待解决的几个问题[J].行政与法,2010(3)57-61.

[14] 杨雅华.立宪主义思想与流浪乞讨救助制度的演进[J]. 东南学术,2012(2)121-131.

[15] 陈微.当代中国流浪乞讨救助制度研究[M].北京:社会科学文献出版社,2007.219-222.

[16] 高中华.从收容遣送到救助管理——我国城市流浪乞讨人员救助制度的变迁[J].当代中国史研究,2009(6)86-93.

[17] 李迎生,吕朝华. 救助管理”取代“收容遣送”之后——城市流浪乞讨人员救助管理制度运行的实证分析[J].公共管理高层论坛,2006(2)95-117.

[18] 王行健.《社会救助制度的异化和变革——从收容遣送到救助管理[J].天府新论,2004(6)87-90.

[19] 刘君祥.变收容为救助意味着什么[J].乡镇经济,2003(7)43-44.

[20] 唐杏湘,李志刚,匡映彤.从孙志刚案看<城市流浪乞讨人员收容遣送办法>[J].律师世界,2003(7)4-7.

[21] 周良才.当前我国救助管理工作存在的问题与对策建议[J].重庆电力高等专科学校学报,2005.10(1)31-35.

【作者簡介】

李坤展(1994-)女,河南郑州人,陕西师范大学2012级政治经济学院社会学专业学生.

何紫盈(1994-)女,陕西潼关人,陕西师范大学2012级政治经济学院社会学专业学生.

宋 霞(1992-)女,陕西丹凤人,陕西师范大学2012级政治经济学院社会学专业学生.