意向性指称论对非专名化及其英语复合词的认知语用阐释*

汤红娟

(乐山师范学院,乐山 614000)

●语言哲学

意向性指称论对非专名化及其英语复合词的认知语用阐释*

汤红娟

(乐山师范学院,乐山 614000)

本文以Searle的意向性指称论为理论依据,在回顾和界定相关概念的基础上,提出意向性指称论的认知语用模型,并探讨其对非专名化及非专名化英语复合词的认知语用阐释力,旨在提高语言使用者用西方人熟知的指称方式表达中国文化及社会变迁的语用能力。研究发现:非专名化指称意义与所指对象的特征和语言外部因素密切相关,语言使用者正是通过该专名所指的某项特点通过引申、换喻等认知过程获得意向内容、建构意向网络,在认知语境、背景能力等语用因素的作用下确认指称对象、确定指称意义,完成非专名化及其英语复合词的认知和语用交际过程。相对于非专名化单项词来说,非专名化英语复合词的指称意义更程式化,但对其指称意义的确定要求更高。

意向性指称论;非专名化;非专名化英语复合词;认知语用阐释;塞尔

对专名的研究由来已久,国内外学者从文化、心理、词源、翻译和修辞等不同角度分析过专名的普通化、专名词义泛化或专名变异(Nash 1989;Goatly 1997;Brinton,Arnovick 2006;孙法理1981;金定元1992;白解红 1993;孙丽红 2005;周树军 2008;李永芳 贾德江 2009;赵亮英 2012)。但是大部分研究仅仅局限于专名普通化、泛化或变异现象的分类、语言特征描写或社会文化因素观察层面,很少涉及专名普通化、泛化或变异背后所隐藏的认知和语用理据,并未深刻揭示专名普通化、泛化或变异过程中人类认知、意向、认知语境的介入情况。鉴于专名普通化、泛化或变异后不一定完全变成普通名词,尤其是在包含专名的英语复合词中专名和通名构建固定意义,本文将其他学者称为专名普通化、泛化或变异的说法统称为非专名化。同时,以美国语言哲学家Searle的意向性指称论为研究基础,通过构建其认知语用模型,探讨非专名化及其英语复合词的认知本质和语用要素,以期提高英语交际者对非专名化和非专名化英语复合词的认识、理解和语用能力,特别是进一步发展语言交际者用西方人熟知的指称方式表达中国文化及社会变迁的语用能力。

1 意向性指称论及其认知语用维度和模型

1.1 意向性指称论

Searle曾经批评Russell的摹状词指称论与Kripke的历史因果指称论没有在心智层面考虑指称问题,并在Brentano,Husserl和Grice等人研究的基础上,从意向性角度出发,针对性地阐释语言与客观实在的关系。他运用背景、网络和意向内容等概念从心理意向的视角讨论专名的指称问题,建立自己的意向指称理论(Searle 1983:231)。意向性指称论有3大主要观点:首先,鉴于语言是心智的表现,语言指称、心灵指称和意向内容之间存在相互依存关系,语言指称始终依赖心智的指称,而心灵指称总是要借助意向内容,换言之,语言指称必须依赖意向内容,意向内容通过认知、记忆和体验等方式的表征系统获得。其次,指称反映的是语言与客观实在的关系,意向性是关指世界的能力,语言在与客观实在建立联系的过程中离不开意向性。最后,意向性决定任何语言指称的形成和传递。(郭贵春 贺天平 2006:155-157)

Searle的意向性指称论将语言研究从关注语言本体和外部世界客体转向探讨心智,将语言哲学与心智哲学有机结合起来。意向性指称论更加重视语言的具体使用和实际传播,更加重视语言动态行为,为语言指称的合理解释奠定重要基础。Searle指出语言的表达能力,即指称能力,由心的意向性通过意向状态赋予。诚然,Searle也意识到语言的意义不仅与意向性有关,而且同语用规则或惯例相关。Searle提出语言的语义系统可以看成一整套构成规则的系统,而语旨行为就是按照这种构成规则施行的行为(黄碧蓉 2009:108)。

1.2 意向性指称论的认知语用维度

意向性指称论是语言哲学、认知科学和语言学发展的产物。随着语用学的发展,语言哲学家们将关注重点转移至对交际者意图和意识的分析。Searle的意向性指称论将语言分析与心智活动密切结合,正是对意识研究的继承与发展。他认为,“意向性是心灵借以内在地表现世界上的物体和事态的特征”(塞尔 2006:102)。意向性指称论把重心转移到对与认知主体密切相关的心理意向的考察上,延续并发展对交际意图、言语行为的研究思路,凸显语言、世界与心灵紧密结合的时代特色,同时也折射出语言哲学与心智哲学、认知科学密切结合的发展趋势(金立 2008:97)。

意向性指称论涵盖的认知过程、语用原则和语境原则丰富其认知语用维度,使其成为学术界研究的焦点。在Searle的言语行为论中,无论是指称表达式的给出、指称原则的分析,还是对识别原则的实际应用,都体现出“指称是一种言语行为”的观念。在言语行为的框架下探讨指称问题,集中体现语言使用和指称表达式的紧密联系,拓展指称研究深度和广度(金立 2008:98)。Searle的意向性指称论,对语境的研究达到新高度。说话者的意向网络和背景能力等均由特定的社会语境塑造,并且随着来自社会语境的各种刺激而变化。换句话说,无论是说话者指称的主体意向的确立,还是这一主体意向的转移以及意向网络和背景等意向内容的产生,乃至指称转移的规则,都无法离开语境。不难看出意向性指称论既包括语用行为,又融合认知过程,与认知语境密切相关。意向性指称过程也是人能感知并推断事实构成的集合认知语境建构过程(Sperber,Wilson 2001:39)。在这个动态多变的建构过程中,人能更好把握语言与世界、心灵与世界的复杂关系。

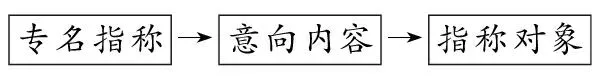

1.3 意向性指称论的认知语用模型

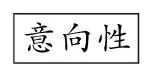

意向性指称论强调在言语行为背后起到至关重要作用的是主体意向性,语言指称依赖于心灵指称,或者它就是心灵指称的表征系统的构件,依赖于包括背景和网络在内的意向内容(陈静 2010:14)。意向性指称论认知语用模型如图1所示。

背↓景

网↓络

语↓境

图1 意向性指称论认知语用模型

在确定指称对象的过程中,即将专名语言指称和指称对象联系起来的言语实践中,意向内容是心灵指称的总和。它在背景的作用下产生认知、记忆、体验和限定等心理表征过程,建构意向网络,进入意向状态,在语境作用下,提升意向性。因此,专名指称不仅和具体语境相关,更与构成语境要素的主体意向性密不可分。从这一模型不难看出,决定指称对象的并非专名本身的内涵,而是专名指称使用者的“意向”。Brentano早在1874年就指出,意向性是精神标志,是一切精神现象的根本特征。正因为作为有意向性的主体能够建构认知心理模型,该认知语用模型在语言、心灵和客观世界之间架起桥梁,对语言指称和心灵指称、语言指称和客观世界的关系进行语境重建,构筑语言、心灵和世界的相互关联性(陈静 2010:13)。

2 非专名化及其英语复合词

2.1 非专名化

所谓非专名化,即专有名词普通化、专名泛化或专名变异,指有些专有名词在不同程度上改变特指人、地、事或物等的性质,失去原本具体的指称对象,获得指称一般事物的意义,转而表示与概念涵义有关的指称内容或表达概念意义的部分特征,并或多或少地具有普通词(即非专有名词)的某些属性。非专名化主要有3类形态特征:(1)完全非专名化:指专有名词,在一定的话语群体中,因其本身所具有的含义已获得广泛认可的典型特征,作为普通名词进入语言系统,接受不定冠语的修饰,指代任何具有相同特征的人或物,其本义则被逐渐废弃。例如,法国人Louis Braille发明braille(盲文);英国将军Shrapnel发明shrapnel(榴霰弹),专名本义也已废弃不用或完全泛化使用。(2)部分非专名化:有些知名度高的专有名词的本义和衍生义共存于语言系统中,赋予该专有名词除本身命名义之外的其他普通含义,可以在特定语境中同定冠词一类的限定词一起使用,指代具有相似品质的一类人或物。英语中地名、人名和商标名的部分非专名化现象较为常见。例如,香槟酒的英文名 champagne 实际上源于此种酒的酿造地Champagne(法国香巴尼),英式橄榄球 rugby出自于这种运动的起源地Rugby(英国城市拉戈比)。具有杰出贡献科学家的名字常被非专名化,用来指称其发明、制造或首创的东西,例如:人们为了纪念居里夫妇,用他们的姓氏Curie来指称放射强度单位。另外,有些文学作品中人物专名已被非专名化,例如:Hercules 在古希腊神话传说中力大无比,曾在婴儿时期双手扼杀Hera派来杀他的两条巨蛇。Hercules在现代英语中则被泛化,指称大力士、有致命弱点的勇士。事实上,我们日常生活中的许多物品名称都是相应商标名非专名化的结果,例如:walkman(随身听),kleenex(面巾纸)和adidas(运动鞋)等品牌为大众所熟知,它们逐渐成为相应商品的代名词。值得注意的是,虽然这些专名已经被广泛地当作普通名词使用,但是由于人们对它们耳熟能详,往往能关指它们所代表的人物和事件本身。(3)双重非专名化:指一个非专名化的专有名词通过转类(conversion)失去原有专名的意义,变换词类用作动词,或者增加动词或名词词缀。例如:The soldier didn’t sell out or Uncle Tom when he was captured.Uncle Tom原为美国小说中的主人公,后喻为逆来顺受的黑人,这里用作动词,转义为谄媚奉迎。

2.2 非专名化英语复合词

非专名化英语复合词是非专名化的一种特殊形式,指英语复合词中包含专名的形式,但是已完全失去原有专名意义的复合词项。事实上,此类复合词基本上已经演变为英语习语。非专名化英语复合词主要有3类形态特征:(1)国名非专有化英语复合词:此类英语复合词构成包含国名或国籍,但是词义并不完全具备国别特征。例如,Dutch courage(酒后之勇),Dutch treat(各付己帐),Italian hand(暗中干预),Spanish athlete(爱吹牛的人),Spanish castle(空中楼阁、空想)和Greek gift(危险或害人的礼物)等。(2)人名非专名化英语复合词:此类英语复合词构成包含人名,但是词义并不完全和人名对等,只具备原专名的部分特质。例如,Achilles’ heel(致命弱点、唯一弱点)和Penelope’s web(故意拖延的策略、永远做不完的工作)等。(3)地名非专名化英语复合词:此类英语复合词构成包含地名,但是词义并不完全和地名对等,只具备原专名的部分特质,和原专名地发生的历史事件有关。例如,Helen of Troy(红颜祸水)和the Trojan horse(内部颠覆者、在内部起破坏作用的因素)等。

3 非专名化的认知语用阐释

专名是人类对客观事物的指称或命名,是人类能够最直接认知客观世界的方式。非专名化现象,又称为换称或换喻(antonomasia)构词方式,即专名指称转化为通名指称。探究非专名化的认知本质必须从专名指称开始,因为语言本质上是一种人类认知世界的手段。表面上看,非专名化是一种语言使用的泛化现象,把语义上的特指用于泛指。但从本质上讲,这是一种认知上的隐喻化过程,即从源域到目标域之间的投射,需要指称意向性思维活动的介入,意向性指称论同样适用于非专名化的意义指称过程(周树军 2008:88)。在非专名化过程中,当某一专名的所指和某一客观事物在外形和特征等方面有相似或关联之处时,这种相似和关联就在两者之间建立某种联系。交际者可以借助这种联系,把前者映射到后者上,用前者来描写、刻画后者,从而使该专名在保留本义的前提下被泛化使用,衍生出类似于该专名典型特征的新语义。例如:

① The government claims the medical care policy is people-favored,but the odyssey of implementing is beset with various problems.

② To shylock in China is prohibited.

在例①中,Odyssey原为古希腊诗人荷马写的一部英雄史诗,描绘的是Odysseus 在攻陷特洛伊城之后,历时10年,历经种种艰难险阻,终于返回祖国与妻子团聚的故事。当这种表达“漫长而艰难的旅程”的典型含义与实施医疗保险制度联系在一起的时候,就会引发交际者的意向作用:实施惠民的医疗保险制度同样会经历重重困难。在例②中,Shylock指称《威尼斯商人》中臭名昭著的放高利贷者,而to shylock让交际者联想到放高利贷。非专名化过程主要依赖于转喻或换喻认知机制的介入和运作。转喻或换喻的运作是在同一理想化认知模型中由一个概念实体向另一概念实体提供意向通道的认知操作。它是在同一认知域中由源域向目标域的投射过程。实际上,非专名化过程就是以初始义项为原型进行意义衍生的过程,初始义与衍生义常常表现为整体和部分或者事物与其典型特征之间的转喻或换喻关系。

非专名化是语言符号在使用过程中语言使用者为实现特定交际效果而进行语义转化的现象,有语用理据,本质上是一种语用现象。例如:

③ Rockefeller is a Napoleon of finance.

④ Cao Yu is the Shakespeare in China.

可以说,正是专名指称的这些突出特性奠定非专名化的基础,并提供其语用意义的源泉,即非专名化以专名指称特性为基础。非专名化涉及指称特性的映射,主要有跨域和同域两种不同类型的映射,例③中的拿破仑跨域映射到洛克菲勒认知域,目的是突显洛克菲勒在金融方面的业绩。例④中曹禺和萨翁在文学界同一认知域中相互映射,让中西方交际者明白中国的曹禺和西方的萨翁一样都是杰出的戏剧大师。两个指称相同的专名具有不同的含义是因为他们表达不同的意向内容,专名指称的确定实际上依赖于说话者心中的意向内容。因此,Searle承认专名具有含义,就像名称具有指称一样,专名的含义就是与专名相关联的一簇意向内容,专名的指称就是由这一簇意向内容决定。“说话者能指称一个对象是因为并且仅仅是因为这个对象满足与这个名称相联系的意向内容。”(塞尔 2007: 234) 如果交际者具有不同的意向内容,那么同一个专名就可能具有不同的指称。

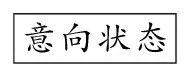

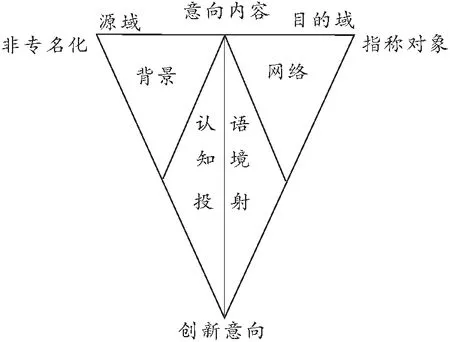

非专名化是渐变动态的认知和语用过程,其实质就是名词概念意义中的细节部分逐渐消失,或者由指称具体事物转而表示某种特征,二者之间具有较大的相关性,指称语义是显性或半显性的。诚然,非专名化并不是任意的,原则上说这种转移依赖于认知语境,受制于意向网络、背景能力、社会规约和世界事态等语用因素。当语言使用者处于某个特定的语境、被给予特定的语言刺激时,就会以其背景能力整合其独特的意向性网络,形成特定的心理表征,这表征融合使用者的创新意向,如图2所示。

图2 意向性指称论对非专名化认知语用阐释模型

可见,语言作为人类认识和反映客观世界的主要媒介,其专名意义变迁的非专名化指称过程或多或少地反映社会文化及人类心智的变化与发展。

4 非专名化英语复合词的认知语用阐释

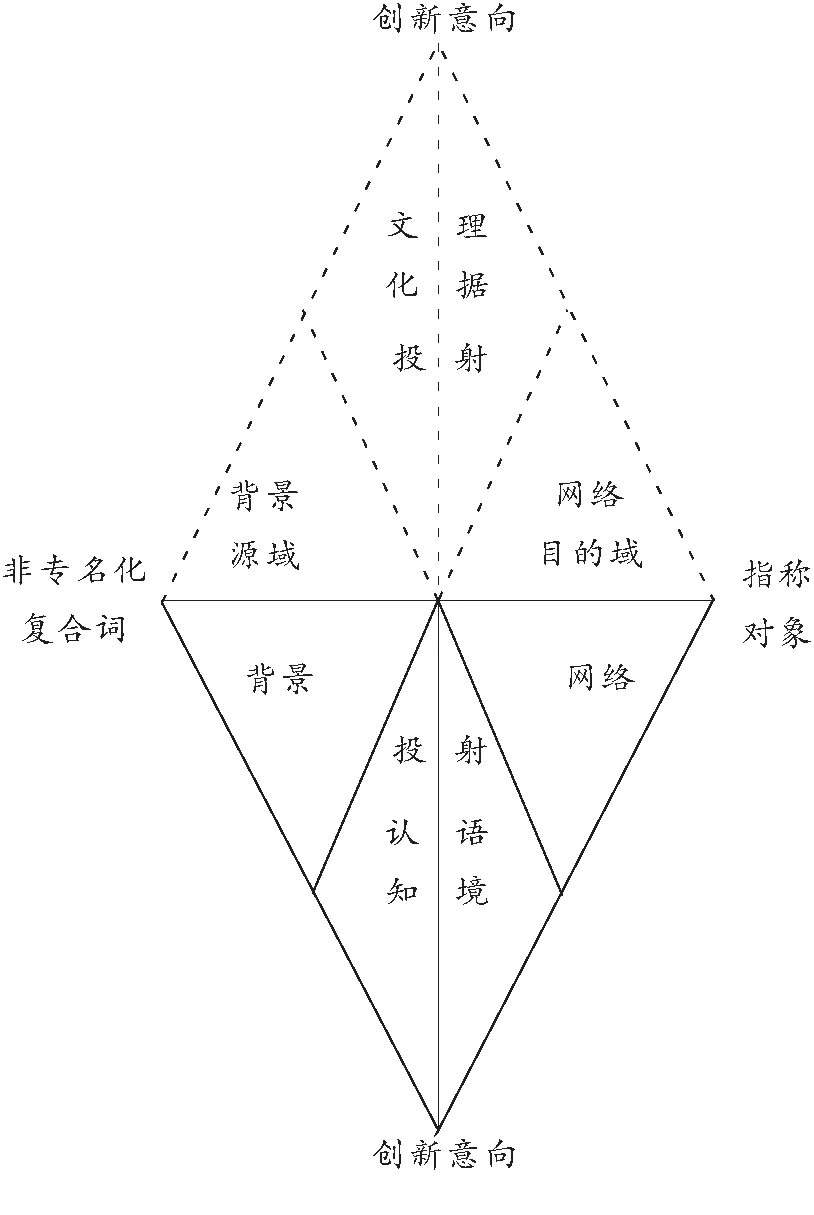

非专名化英语复合词在语义上与其本身的形式关系不大,其非专名化语义往往只与其命名义及其所指称事物的某些特征有一定联系,或者根本没有太多相关性。非专名化英语复合词和绝大部分英语复合词一样大多为语义隐性词,其理据应属于语言外部文化理据。相对于非专名化单项词来说,非专名化英语复合词的指称意义更程式化,但无形中对其指称意义的确定有更高要求。背景能力和网络等意向内容需要扩充,才能更好把握语言的外部理据。非专名化英语复合词的外部理据与语言使用的认知语境密切相关。通过源域到目的域的投射认知过程,语言使用者产生创新意向,反映其所体现的外部世界及其特征,通常表现出强烈的时代性、地域性和民族性,同时反映英语语言文化特征,并具有深厚的文化理据(cultural motivation),如图3所示。

正因为Searle把专名的含义由“簇摹状词”转为“簇意向内容”,专名的指称变为由意向内容决定,指称对象就是意向对象,指称的实质内容是意向性。这也正是Searle意向指称理论的主要贡献。此理论能够从认知语用方面阐释非专名化英语复合词使用中的灵活性、多样性和适宜性。例如:

⑤ In the past,it was Hobson’s choice for Chinese teenagers to go to university after they graduated from senior high school.

在例⑤中,意向对象非专有化英语复合词Hobson’s choice的使用可以形成“中国高考犹如过独木桥,无选择余地;中国高考让人很无奈;中国高考竞争很激烈和残酷”等簇意向内容,从而建构意向网络,让听话者更好地理解指称意义,因为簇意向内容或意向网络正是该非专有化复合词的含义。

图3 意向性指称论对非专名化英语复合词认知语用阐释模型

然而,Searle认为每个意向内容起作用都需要其他意向内容网络。有时甚至网络也是不够的,因为网络只相对于一系列背景能力起作用。也就是说,意向内容的满足条件不是独立确定,而是要依赖文化背景和认知语境。在Searle看来,文化背景是一种能力,是能够使所有表征得以发生的一个由非表征性心理能力组成的集合。如图3所示,用Searle的意向性指称论分析非专名化英语复合词涉及的语用因素更多,相应地要求更高的文化背景或理据的认知语用能力。例如:

⑥ Having the Midas touch used to be a shame in China,but a glory after the reform and open-up policy was implemented.

⑦ Dutch treat is very popular with Chinese young people,but very awkward to Chinese elderly people.

例⑥中的the Midas touch和例⑦中的Dutch treat都是非专名化复合词,它们的真实意义均不可能完全从专名的指称意义推断出来,因此构建意向网络需要一系列文化背景能力起作用。交际者应该具备有关贪婪的希腊国王Midas的点石成金术已引申为“有能力挣钱”之义的文化背景知识,以便形成该非专名化复合词语义扬升后的意向网络,包括“勤劳致富;生财有道;君子爱财,取之有道”等意向内容。另外,交际者也应了解由于在17世纪英国和荷兰都在试图建立各自的世界性帝国,两国间的竞争愈演愈烈,为了发泄对对方的不满情绪,两国各自创造各种说法来侮辱对方,Dutch treat的出现就是英国人对荷兰人请客时的小气和吝啬的写照。然而在现代英语中该非专名化复合词语义同样得到扬升,指称对象为大家熟知的AA制消费方式。不难看出,网络是背景的一部分,背景既包括非意向状态的现象又包括意向性的状态即网络,意向性的网络以非意向性的背景能力为基础。

Searle认为指称对象必须是说话者的“心中所指”,它既可以是现实世界的,也可以是其它任何一个可能世界的,甚至也完全可以是说话者自己杜撰的虚构事物。只要这个意向对象具有被听者识别的可能,专名指称就可以成功。也就是说,通过意向内容,Searle阐述说话者如何确定指称对象,从而建立意向性-意向内容-指称对象之间的关系链,这是Searle指称理论积极的一面,也是该理论用于阐释非专名化英语复合词的认知机理所在(赵亮英 2012:5)。意向内容本质上是主体的私人心理认知活动,主观性较强。尽管它是网络的组成部分,但是网络是背景的构件。为了解决意向内容的公共性和客观性问题,Searle再三强调背景不是在意向性之外,而是渗透在意向内容之中。因为只有在背景中,意向内容和状态才有发生的可能。任何人的意向网络和背景能力都不是固定不变的,而是处于不断变化之中。所以仅有主观的意向内容、意向网络和背景能力并不足以确定指称对象的语义。也就是说,它们并不足以构成确定指称对象含义的充分条件。只有处于特定的认知语境中专名指称才会成功地发生意义转移。特定意向是指称发生意义转移的必要条件,认知语境加上主体意向性才共同构成非专名化复合词指称转移的充分必要语用条件。由于非专名化复合词指称语义具有隐性特点,如果缺少语境、主体意向性和背景等语用因素,意向性指称论对它的认知语用阐释就显得乏力。只有将语言、客观世界和心灵有机地结合,才能把对非专名化英语复合词的研究从静态抽象的语义逻辑分析转向日常语言的动态认知和语用过程,促进中西方跨文化交流。

5 结束语

从Searle意向性指称论的视角看,完全、部分和双重非专名化的实质是以专名的指称意义为原型基础,通过语言使用者认知过程等意向内容构建意向网络,发挥意向性,使其特定指称意义在认知语境等语用因素的作用下得以实现。非专名化从源域到目的域的语义相似性和相关性为其建构认知语用维度和模型提供认知语用基础。非专名化的理解过程就是在意向活动的前提下,依据其语义相似性和相关性寻找和建立最大关联的动态认知语用过程,认知理解的难易程度和语用可接受与否取决于语境的信息含量及认知主体自身已有的知识背景能力。另外,作为非专名化的特殊形式,国名、人名和地名的非专名化英语复合词的语言形式诱人发散思维,指称意义却固定玄妙,预设更高的背景能力。语言使用者必须在特定的语境中形成相应的簇意向内容并使其融合于意向网络、背景能力和文化理据中,非专名化英语复合词的指称对象才能够确定下来,其公共指称意义才会进入我们的语言世界,因为理解从来不是一种达到某个指称对象的主体行为,而是指称对象的语境建构和语用过程。

值得注意的是,非专名化及非专名化英语复合词都有其客观因素,其理据不是来自语言内部,而是来自语言外部,建立在语言符号所蕴含的认知语用关系上。语言使用者可以利用这种认知和语用策略,在话语表达中技巧性地运用这种关系,把熟知事物的典型特征投射到未知领域,特别要明确语境和背景能力等语用因素是其转化的条件,从而努力提高背景能力,掌握更多西方人熟知的指称方式,以便顺利完成跨文化交际活动。

白解红.英语专有名词的语义演变及其运用[J].湖南师范大学社会科学学报,1993(2).

陈 静.语用认知视角下的指称研究[D].浙江大学博士学位论文,2010.

弗雷格.算术基础[M].北京: 商务印书馆,1988.

郭贵春 贺天平.现代西方语用哲学研究[M].北京: 科学出版社,2006.

黄碧蓉.语言意义的哲学追问: 从意义的指称论到意向论[J].求索,2009(1).

金定元.也谈专有名词普通化[J].外语教学与研究,1992(2).

金 立.指称理论的语用学维度[J].哲学研究,2008 (1).

李永芳 贾德江.泛化专有名词意义的认知研究[J].华南大学学报(社会科学版) ,2009 (2).

塞 尔.专名[A].语言哲学[C].北京: 商务印书馆,2004.

塞 尔.心灵的再发现[M].北京: 中国人民大学出版社,2005.

塞 尔.心灵、语言和社会[M].上海:上海译文出版社,2006.

塞 尔.意向性:论心灵哲学[M].上海: 上海世纪出版集团,2007.

孙法理.英语专有名词的非专有化[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),1981(4).

孙丽红.专有名词的“非专有化”探讨[J].大学英语(学术版),2005.

赵亮英.专名的意向性分析和语境[J].自然辩证法研究,2012 (4).

周树军.专有名词普通化的语用认知理据探究[J].江苏科技大学学报(社会科学版),2008 (1).

Brentano,F.PsychologyfromanEmpiricalStandpoint[M].New York: Routledge,1874.

Brinton,L.L.,Arnovick,L.K.TheEnglishLanguage:ALinguisticHistory[M].Oxford:Oxford University Press,2006.

Goatly,A.TheLanguageofMetaphors[M].London: Routledge,1997.

Nash,W.Rhetoric:TheWitofPersuasion[M].Oxford: Blackwell,1989.

Searle,J.R.Intentionality:AnEssayinthePhilosophyofMind[M].Cambridge: Cambridge University Press,1983.

Sperber,D.,Wilson,D.Relevance:CommunicationandCognition[M].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,200l.

OntheCog-pragmaticExplanationofIntentionalReferentialTheoryforCommonizationofProperNamesandCommonizedEnglishCompounds

Tang Hong-juan

(Leshan Normal University,Leshan 614004,China)

Based on Searle’s intentional referential theory,this paper analyzes its cognitive and pragmatic dimensions and puts forth its model after recalling and defining some relevant terminologies.It further elaborates the cognitive and pragmatic explanation of intentional referential theory for commonization of proper names and commonized English compounds to improve the interlocutors’ pragmatic ability to express Chinese culture and the changes of Chinese by means of the referential modes familiar to westerners.This paper finds out the sense of commonization of proper names is closely related to the referent and the external language factors.By applying the cognitive process with extension,antonomasia and so forth,based on the given features of the referent,the interlocutors achieve the intention contents to build up the network of intention,and then they can recognize the referent and confirm the sense to complete the communication of commonization of proper names and commonized English compounds featured under the influence of cognitive context and background abilities.Compared with single commonization of proper names,the sense of commonized English compounds is more stylized,thus its confirmation is more demanding.

intentional referential theory; commonization of proper names; commonized English compounds; cog-pragmatic explanation; Searle

* 本文系乐山师范学院“英语语言文学学科方向交叉及延伸研究科研创新团队”的阶段性成果。特别感谢广东外语外贸大学霍永寿教授为本文提出的宝贵修改建议。

B089

A

1000-0100(2015)03-0001-6

10.16263/j.cnki.23-1071/h.2015.03.001

2014-07-21

【责任编辑谢 群】