消费者网络互动研究综述

王江坤

摘 要:通过对国内外文献的整理和总结揭示了网络互动的成因,同时从网络互动的内涵、构面以及特点出发,对网络互动研究进行了详细的综述。在此基础上,分析了在营销领域网络互动的未来可能发展的趋势。

关键词:网络互动;消费者行为;研究综述

中图分类号:F49

文献标识码:A

文章编号:16723198(2015)20006203

1 引言

随着互联网应用的普及与网络市场的成熟,以计算机和网络发展为核心的当代信息科技革命将人类带入了全球化的网络时代,创造出了一个全新的社会生活空间——网络空间。其中网络互动作为社会化媒体最显著的特征之一,成为了研究的热点。国内外学者对该领域的研究取得了较多的成果,但综合而言,对于网络互动的研究并没有系统化。本文通过相关文献的整理,对网络互动进行了分类和评述,希望本文对日后的研究具有一定的借鉴意义。

2 网络互动的成因

网络互动在形式上体现为信息通过媒介的流动,其成为人们日常生活实践中最重要的互动形式,成因是多方面的:第一,技术发展动因。互联网技术的快速发展提高了现代社会的时空延伸水平,打破了对时空的限制,人们不再局限于“共同在场”的方式互动,因此兼具互联网特点的网络互动也应运而生。第二,媒体竞争动因。多种形式的网络互动平台如雨后春笋般崛起,文字,图片,视频实名,匿名等各具特色和功能的网络平台丰富了网络互动的形式,为网络互动保持活力提供了不竭的动力。第三,受众需求动因。网络互动的受众既是信息接受者,也是媒介使用参与者,同时还是信息反馈者,这三重身份从一定程度上决定着传播行为的存在价值和效果。随着时代的变迁和发展,越来越多的受众不仅仅要求在第一时间内获取有关的信息报道,更渴求自己在公共的领域内有自主话语权,可以自由表达其欲望、情感、意志。

3 网络互动的内涵

迄今为止,有关互动内涵的界定一直未达成一致(Shrum.2002;Song et al.2005;Yadav et al,2005)。究其原因主要有两点:(1)适用范围广。互动几乎存在于各个行业领域。(2)复杂的多维建构。在不同情境的内涵下,互动存在差异,同时感知上的互动与真实的互动也存在着差异。尽管如此,但人们基于特定研究目的的需要,试图总结、提炼互动的内涵,并给出一个合理的定义。

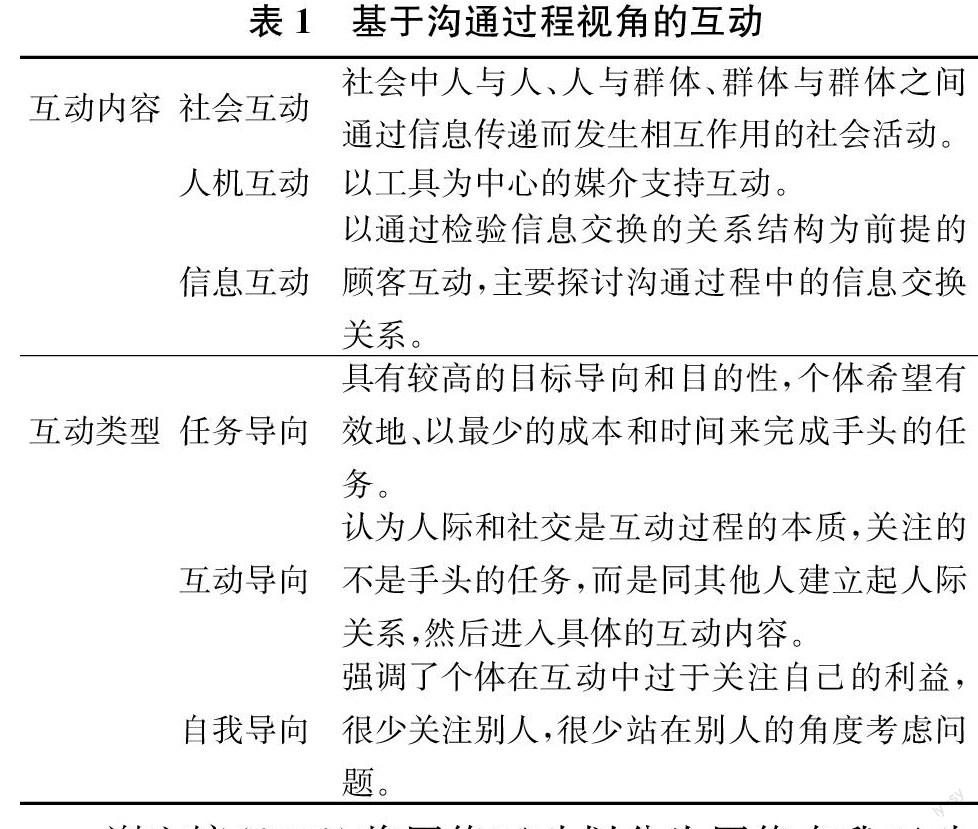

Sheth(1976)基于组织间营销和零售情景提出了一个互动的概念框架,并有效地区分了互动内容和互动类型这两个维度。在Sheth(1976)等有关互动的概念框架下,张欣等(2014)对传统意义上的互动内涵做了较为全面的阐述。如表1所示:

表1 基于沟通过程视角的互动

谢宝婷(2002)将网络互动划分为网络自我互动、网络符号互动、网络人际互动,并认为网络互动以网络自我互动为基础、以网络符号互动为表征、以网络人际互动为核心三者紧密关联,相互补充。因此,本文将以此为概念框架,对网络互动的内涵进行阐述。

3.1 网络自我互动的内涵

社会心理学家George Mead把自我(Self)分为主我(I)和客我(Me),主我(I)是思考者、行动者的主体,是创造者。客我(Me)是一个人采取的影响他行动的他人态度。“主我”和“客我”的互动产生了“自我”。在“自我”领域,“自我”就是意识的对象,本质上是一种社会结构,并且产生于社会经验。所谓的网络自我互动,即现实中的“主我”与其在网络空间中塑造的“客我”之间互动而产生“自我”的过程,即网络角色的塑造。

3.2 网络符号互动的内涵

德国哲学家Enst Cassirer认为人类丰富的生活和文化方式都是一种符号方式,他将人定义成符号动物。同时网络空间也是一个符号的世界,以Byte方式存在的信息,通过简单的符号——“0”或“1”完成了所有的编码,使得现实世界、可能世界和幻想世界在这里都得到了表征。网络符号互动,即以网络空间为载体,通过符号要素进行的社会互动。网络中的符号要素主要包括了文字、图像、视频以及声音等。

3.3 网络人际互动的内涵

在心理学的学科界定中“人際关系是人们的物质交往与精神交往中发生,发展和建立起来的人与人间的直接的心理关系”。柳群英(2004)认为网络人际关系是人与人之间在互联网上借助于数字化的信息符号,开始形成的现代社会中新的互动模式。刘珂(2014)总结认为网络人际关系是基于网络空间里的交往而建立起来的一种新型的人际关系。它不仅意味着网络为人与人的交往提供了新的条件,也意味着人与人在网络空间中建立与发展了一种与以往面对面交往所不同的新的人际关系与交往形态。

4 网络互动的构面

4.1 按照互动对象分类

Ha和James(1998)在提到互动的时候,把互动分为人机互动和人际互动两个维度。其中,人机互动主要是指人与计算机之间的交互作用,在层次上属于反应式的沟通;人际互动注重于模拟社会真实的沟通情境,在层次上属于全互动式沟通。

Cho和Leckenby(1997)提出网络互动可以分为用户——机器互动、用户——用户互动和用户——信息互动。

Kardaras(2003)根据互动成员的不同,把互动划分为成员之间的互动、组织者与成员之间的互动、组织者与社区的互动3个维度。

4.2 按照互动的目的分类

Massey和Levy(1999)从新闻学角度,根据用户对新闻内容的参与程度将网络互动分为内容互动和人际互动。前者是指用户网站浏览、信息查询以及对网站提出意见反馈等行为,而后者是指网络用户通过计算机网络在新闻网站的评论区留言,发表意见,与其他用户进行交流,或者与其它网络用户进行交谈。

Kozinets(1999)在对消费者分类的基础上,根据社区成员的交流目标与交流倾向将虚拟社区的互动模式分为四种不同的类型分别为:娱乐模式,信息模式,关系模式和转换模式。

5 网络互动的特性

网络互动以互联网作为媒介,其特性较之传统互动,存在着很大的区别。McKenna等人(2000)也提出网络交往具有匿名性、跨越物理距离的障碍、生理外貌不出现在网上以及超时空性四个主要差异特点。

王欢、郭玉锦(2003)对比网络上的人际交往与现实社区中的人际交往,指出了五点不同指出:第一,网民有同等机会表达心声,不受制于社会身份、经济能力、权力地位和社会阶层;第二,网络互动既有公共性又有隐匿性;第三,沟通缺乏非语言的身体语言和辅助语言;第四,归属感跨越时空;第五,网络社区中的人际关系脆弱,容易脱离。

吴正国(2001)认为网络社会不仅拓展了人们交往的范围,缩短心理距离,使人与人的接近变得更加容易,而且使人们摆脱了年龄、性别、地位、身份、外貌美丑等传统人际交往影响因素的限制。由于不受环境、角色的限制,人们更加容易倾诉内心的真实想法,在网络中人们更倾向于发泄对于现实社会的不满。吴正国(2001)还指出过于依赖网络,也许会导致人们对社会情感的疏离与淡化,更甚者会成为会出现“符号人格或虚拟人格”。

基于文献的研究总结,我们发现网络互动作为新型的互动方式具有媒介新颖化,主体多元化,范围超时空化等有别于传统互动的特点。具体表现为:

5.1 网络互动的匿名性

对于网络匿名性特性的理解,学者们有着不同的意见。身份论认为,匿名性指的是网络使用者可以凭借网络符号暂时隐匿部分或全部在真实世界的身份和特征。这是匿名性最直接,也是最浅层次的理解;但角色论则认为,网络代号在经营中会慢慢形成自己的身份认同,与其背后的网络使用者关系并不是太大,所以匿名性并不就意味着隐匿、虚假或虚幻,匿名只是在网络互动中的一种角色扮演的方式和手段;结构论则从宏观的角度解释了匿名性,认为网络空间是一个独立于真实社会的空间,而匿名性是这个空间的基础。综合各家观点,我们发现网络互动中的匿名性并非正真意义上的隐匿,网络使用者的社会现实或多或少得会对网络空间中的虚拟身份带来影响,两者之间也存在着某种联系。

5.2 网络互动的虚拟性

虚拟性是网络互动另一个显著的特点之一。张明仓(2005)将当代的“虚拟”定义为是当代的数字化的表达方式、构成方式和超越方式,是我们时代的数字化的存在方式、发展方式和创造方式。网络互动的虚拟性主要表现在:(1)网络空间的虚拟性。网络互动本身的存在依赖于虚拟的网络空间而存在,而网络空间是对物质世界的抽象,一切都以数字0和1来代表的,所有信息都是数字化的存在。(2)网络主体身份的虚拟性。在网络世界中,互动主体多数是匿名的,也没有现实社会中特定、明确的身份,换而言之,所有人在网络这个界面中是以符号存在的,互动主体在网络互动的过程中转化为了虚拟形态。

5.3 网络互动的自由性

网络互动的自由性主要体现在三方面。(1)关系的自由。与传统互动不同,网络互动中的匿名性、虚拟性等特征使互动不受限于现实中的身份地位,使互联网中精神上的平等与各方利益的冲突可以最大限度的得到缓解,实现互动主体之间的关系自由。(2)内容的自由。互联网为网络互动提供了一个开放和自由的舞台,在聊天内容上任何人都可以通过网络媒介畅所欲言,发表自己的观点,阐述自己的理念。(3)空间的自由。即时通信技术的出现,使得人们突破了空间的限制,即使互动双方相隔千里,也能实现实时互动。

6 消费者网络互动的研究现状及展望

Hoffman和Novak(1996)以计算机网络为基础,提出机器互动和人际互动两种网络互动形式,这也是学者们第一次将互联网引入了营销学领域。而将网络互动运用于营销学的研究在2004年后开始兴起,研究内容主要包括影响虚拟社区参与的因素、品牌社区互动及网络口碑(沈蕾,2014)。

Mayzlin(2006)针对商家通过操控与顾客之间的聊天和产品评论,影响消费者对其商品的评估这一现象,设计了博弈模型,并证实网络口碑的说服力对博弈平衡起着决定性的作用。Park(2009)运用实验室實验法,对比了负面口碑和正面口碑,有声誉的网站和没声誉的网站以及体验性产品和搜索性产品之间进行了比较,发现前者的口碑效应的影响较之后者要大。Hyunmi et.al.(2012)运用内容分析法,研究了网络评论因素对评论可信度和有用性的影响,发现评论有用性影响因素的有效性取决于阅读者阅读评论的目的。网络口碑在近几年成为研究的热点,成为桥接消费者市场行为和网络互动重要衔接点,但就近几年的文献梳理来看,网络口碑并未形成系统的理论的基础。

在虚拟社区中的网络互动研究中,大多数学者将研究集中在消费者的品牌忠诚度,价值共创以及品牌社区的建设等方面。Szmigin等(2005)构建了顾客情谊三角形,认为虚拟社区的顾客管理主要集中在服务价值、技术基础设施和互动性这三方面。Sicilia等(2008)以可口可乐西班牙公司创办的品牌虚拟社区为对象进行实证研究,发现优化对品牌虚拟社区的管理可以提高互联网环境下消费者对品牌的信任和忠诚,进而促进企业营销绩效的提升。范晓屏(2009)从顾客的角度出发,以互动效用作为中介变量,探究了虚拟社区的网络互动对于消费者购买意愿的影响。在对于虚拟社区的研究中,学者们还只停留在虚拟社区对消费者的影响上,而对于社区成员参与的过程、互动机制等研究还没有得以展开。

综上所述,网络互动的基础研究并没有形成一个成熟的体系,无论是从网络互动的内涵还是特征,学者们都没有达成统一的观点。同时在营销领域的网络互动中,我们对比传统顾客互动发现,早期的互动大多集中于企业—互动的有效性,而网络互动则更加倾向于探讨顾客的主动参与。但是从以往的文献来看,对于网络互动的作用机制,以及网络互动的维度测量等方面的研究并没有取得实质性的进展,这也恰巧是日后的研究方向所在。

参考文献

[1]Surprenant C.F,Solomon M.R. Predictability and personalization in the service encounter[J].Journal of Marketing,1987,51(2):8696.

[2]Lee J,Park D,Han I.The Effect of Negative Online Consumer Reviews on Product attitude: An Information Processing Views [J].Electronic Commerce Research and Applications,2008,7(3):341352.

[3]Hyunmi B,Joong H A, Youngseok C.Helpfulness of Online Consumer Reviews: Readers objectives and Review Cues[J]. International Journal of Electronic Commerce,2012,17(2):99126.

[4]Sicilia M, Palazon M. Brand communities on the internet: A case study of Coca Colas Spanish virtual community[J]. Corporate Communications:An International Journal,2008,13(3):255270.

[5]Harris K,Baron S,Parker C.Understanding the consumer experience: It's good to talk[J].Journal of Marketing Management,2000,(16):13.

[6]Ha L,James E L.Interactivity reexamined: a baseline analysis of early business websites[J].Journal of Broadcasting & Electronic Media,1998,42(4):457474.

[7]McKenna K.YA,Bargh J.A.Plan from cyberspace: the implications of the Internet for personality and social psychology[J].Personality and Social Psychology,2000,4(1):5775.

[8]Mayzlin D. Promotional Chat on the Internet[J]. Marketing Science,2006,25(2):155163.

[9]張明仓.虚拟实践论[M].昆明:云南人民出版社,2005:60.

[10]张欣,杨志勇,王永贵.顾客互动前沿研究——内涵、维度、测量与理论演进脉络述评[J].国际商务——对外经济贸易大学学报,2014:4.

[11]谢宝婷.浅析网络互动内涵[J].社会,2007:7.

[12]孟威.网络互动:意义诠释与规则探讨[D].北京:中国社会科学院,2002.

[13]曹维.基于虚拟社区的关系型互动对网络购物影响的研究[D].杭州:浙江大学,2007.

[14]王欢,郭玉锦.网络社区及其交往特点[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2003,(4):1922.

[15]吴正国.虚拟社会中的人际交往特点初探[J].内蒙古社会科学,2001,22(4).

[16]沈蕾,郑智颖.网络消费行为研究脉络梳理与网络消费决策双轨模型构建[J].外国经济与管理,2014,(8):5372.