组织效能研究述评

何清华等

摘要:基于国外文献分析,梳理了组织效能的内涵、发展历程及主要成果,提炼出当前组织效能研究存在的问题与原因,并分析了积极组织研究、组织行为学、临时组织理论等组织理论最新成果与组织效能之间的关系,提出了组织效能研究的新视角。

关键词:组织效能;积极组织研究;组织行为;临时组织

中图分类号:C36、 文献标识码:A 文章编号:

引言

Cameron曾指出,组织效能是组织研究的最终目标[1]。社会经济的快速发展带动组织环境发生巨大变化,实践中涌现出大量新问题制约着组织的有效性,组织效能再次成为研究的热点[2]。为此,南加州大学Center for Effective Organizations将2015年1月在达拉斯召开的年度首次研讨会主题定为“组织效能:战略实现的杠杆分析法”。

传统组织效能理论的核心成果出现在20世纪60~80年代[2],当前实证问题缺少与时俱进的理论支撑,迫切需要新的视角来支撑组织效能研究的发展。因此,本文基于文献分析,梳理了组织效能的内涵、理论发展趋势及存在的问题,并结合积极组织研究、组织行为学、临时组织理论等组织理论的最近进展,提出了组织效能研究的新视角,最后就未来发展方向进行了总体性评价与建议,以期为效能理论提供新思路,也为国内相关研究提供借鉴。

1 组织效能的内涵

组织效能(Organizational Effectiveness,OE)植根于组织理论和社会学的发展,并不断发生演变,如生产力、组织成功、质量、组织健康、组织繁荣和组织有效性等都是与此相关的概念[1,2,3-6]。效能与绩效是两个不同的概念,从组织行为学出发,绩效是行为的直接结果,任务的完成,是管理目标的实现,而效能是对绩效基于价值的评判,是组织目标的完成情况,体现更高层次的组织内涵[7-10]。

组织效能体现了组织各个方面的整体表现,是评价一个组织未来成长与发展的重要指标[11]。从不同视角有不同的定义,主要标准定义有(1)理性目标视角:组织效能是选择适当的目标并实现目标的能力,即做正确事情的能力[12];(2)外部资源视角:组织效能指组织获取稀缺、有价值资源来维持正常功能的能力[13];(3)内部过程视角:组织效能是组织内部员工之间的动力,如信任、团结以及顺畅的组织运动[14];(4)利益相关者视角:组织效能是组织对利益相关者偏好的满足程度[15];(5)悖论视角:组织效能是多维的,是目标、系统资源、内部过程及人际关系等多个视角的综合[8]。其中,利益相关者视角与悖论视角是组织效能理论的核心和当前实证研究中提出描述性定义的主要依据[16]。

组织效能的标准定义互为补充,有助于全面认识组织效能的内涵,本质上都围绕组织目标实现的两个要素,即目标实现能力和目标实现程度,区别在于目标定义者与定义视角不同。因此,组织效能是一个构念,不存在通用的定义和指标体系,应参照基本范式根据不同问题选择适用的定义和研究视角。

2 组织效能理论的发展

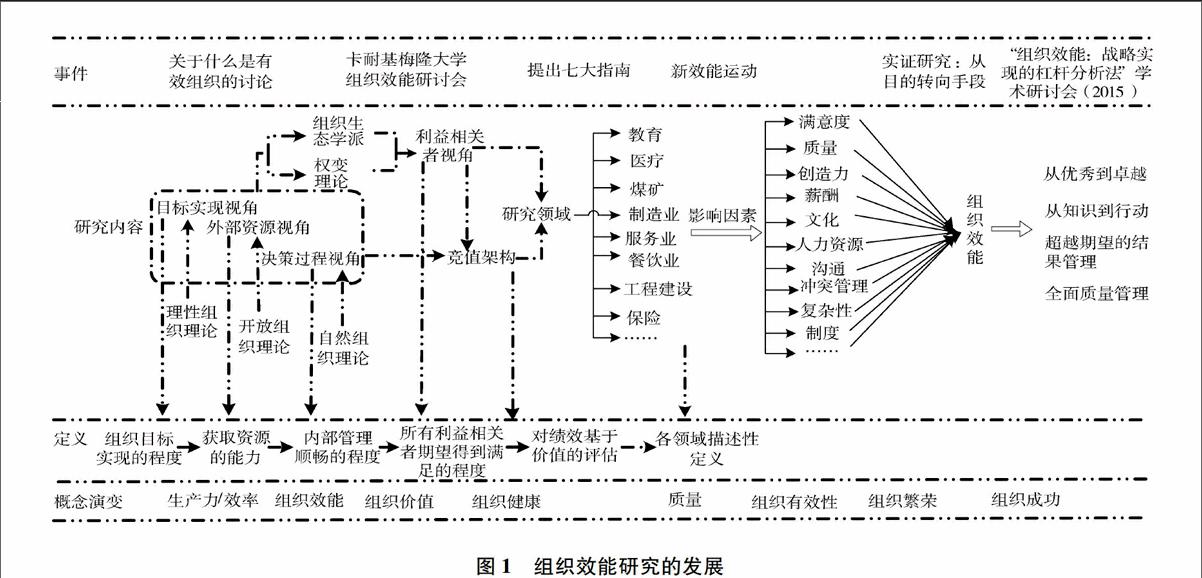

组织效能源自20世纪30年代关于“什么是有效组织”的大讨论。经过发展,20世纪60~70年代末出现了比较成熟的理论视角。如,理性组织视角认为组织是为了实现特定目标所设立的工具,只有实现了目标才是有效的[12];系统资源视角认为上述视角忽略了目标的可识别性与决策的有限理性,组织效能应该是获取有价值资源的能力[13]。

70年代初,卡耐基梅隆大学举办了一场组织效能讨论会,大大促进了效能理论的发展。首先,出现了自然组织理论学派的内部过程视角[14];随后,在权变理论与生态学理论的影响下,理性目标视角和系统资源视角实现了整合,形成了利益相关者视角,认为组织有多个诉求不同的利益相关者为组织的存在与发展提供支持,组织效能就是众多利益相关者需求得到满足的程度[15]。

20世纪80年代,效能的主观性导致了理论界激烈的争论和分歧,研究陷入低谷。为了解决这一问题,Cameron提出了七大指南,成为组织效能研究的基本范式,即任何关于组织效能的研究都要从回答以下七个问题展开:1)研究者的角度;2)组织域;3)分析层次;4)研究目的;5)时间;6)需要获取的数据;7)效能的参照系[17]。在该指南的指导下,组织效能从单一层次的静态研究转向个体、部门、组织的多层次动态研究[9,18]。在理论模型构建上,基于悖论视角,产生了应用广泛的竞值法(Competitive Value Framework,CVF)。CVF认为单一维度难以反映组织的本质属性,因此涵盖了理性目标等四种视角,体现了组织效能的多维属性[8]。

20世纪90年代,出现了“新效能运动”,“质量”被概念化并上升到理论层面代替传统组织效能成为研究的热点[3]。全面质量管理及欧洲品质管理卓越模型等都是这一思想的产物[19]。

2000年以后,受实用主义影响,学者们开始探索可以指导实践的组织效能指南,提出了教育、医疗、服务业、保险、制造业等多个领域的效能框架。研究重点从目的转向手段,如“超越期望的结果管理”、“从优秀到卓越”、“知行鸿沟—从知识到行动”和全面质量管理等[20-22]。同时,出现了平衡计分卡、检查清单法、五因素结构识别模型、4C模型、IPO模型等理论新框架[11,23,24],影响因素中着重量化了满意度、质量、薪酬、人力资源、领导力、文化、制度、复杂性等与效能之间的关系[3, 6,25-27]。

可以看出,组织效能研究发展呈现以下特点(1)研究内容和方法方面,从通用的理论研究逐步转变为不同行业的实证研究;(2)组织理论的发展是组织效能研究发展的前提;(3)实证研究超越了理论发展,成为当前研究的焦点。具体如图2所示。

但是,实证研究中情境的异质性使很多现象无法在理论层面得到合理解释,而效能主观性及过分强调实用主义导致实证研究变得不严谨,缺乏权威量表导致效能测度过于随意,指标设计缺乏科学严密的验证,模型的选择大多基于便利性,逐渐脱离了效能研究的基本范式[2]。究其原因在于滞后的理论研究在对实证问题进行解释时存在较大的局限性。因此,组织效能研究面临双重挑战,一方面,需要构建适用于不同组织情境的效能理论体系,另一方面,迫切需要理论创新来支持理论的整体发展。

1 组织效能研究的新视角

传统组织研究致力于产生负面偏差的原因与问题的考察,缺乏积极现象的系统研究[2]。随着德鲁克柔性组织理论的发展,学术界开始关注组织中被忽略的积极现象,比如,高弹性系统,超越正常水平的绩效等,激发了新的组织动力学研究[3]。21世纪初,积极心理运动的兴起大大推动了这一趋势的发展,出现了积极组织研究。积极组织研究的核心是积极力量,包括积极组织学术(Positive Organizational Scholarship,POS)、积极组织行为(Positive Organizational Behavior,POB)和集体能量等[28,29]。同时,组织行为学中兴起的组织公民行为(Organizational Citizen Behavior,OCB)关注超越要求的角色外行为对组织效能的积极影响[4]。另外,新兴的临时组织理论主张将项目组织作为特定领域构建理论体系[30],拓展了组织研究对象。积极组织研究、组织行为学与临时组织研究等代表了组织理论的最新发展,为解决组织效能理论存在的问题带来了新视角。

3.1 积极组织研究与组织效能

积极组织可以高度概括为具有组织正直特性的组织,即组织内部充满仁爱、诚实、宽容、信任和乐观的氛围[31]。其中,POS关注对积极的产出、过程以及组织属性的研究;POB对具有积极导向、可测量、可开发、可有效管理的人力资源优势和心理能力进行研究和运用;集体能量指组织成员共同追求组织目标时积极情感、认知唤醒和自发行为的展示及经验分享[29]。目前,积极组织研究已经从概念探讨发展到影响因素、过程和结果的研究及其测量和应用,相关实证研究也在大量出现[31,32]。积极组织研究可以在内涵、前因及研究方法等方面促进组织效能研究。

首先,组织效能的内涵扩展。积极组织研究围绕组织繁荣、活力、高质量关系等可以带来积极偏差但定义不足、尚未被系统研究的积极现象[32]。将积极偏差纳入组织效能完全是一种全新的效能视角,也与当前强调卓越成果的趋势相吻合。

其次,组织效能的积极前因研究。积极组织研究关注之前未被系统考察、可以带来积极偏差的积极因素,包括POB中的心理资本、POS提倡的积极状态、积极关系、积极组织情境等积极动力学以及集体能量等,可以直接或间接地通过积极偏差来促进组织效能[2]。研究表明,积极组织具有能够培育并增强积极效果的放大特性和防止负面影响侵蚀的缓冲特性[33,34]。这种最佳状态的自我强化及其带来的弹性系统很好地解释了个人和组织期望的产出结果[31]。有学者已经开发了集体能量量表,验证了集体能量对组织产出的影响[29]。因此,积极状态与积极情感对组织效能有统计学意义上的相关性和明显的预测作用。

积极心理状态来自于积极心理特性、积极组织环境及社会环境的交互作用,因此,POS和POB关注的两个层面会相互影响,包括集体能量研究,也已经出现了从个体积极力量到组织的跨层次研究趋势,这扩展了组织效能研究的深度。

最后,研究方法的改进。POS提倡学术性,注重理论构建和学术用语的严格定义,用科学的方法和程序对积极正面的现象进行严谨、系统的考察,倡导使用完整的理论去理解、解释和预测积极性的发生、原因及后果[2]。因此,POS扩展了理论的边界,为解决组织效能理论的滞后和不严谨提供了新方法。

3.2 组织行为学与组织效能

组织行为学认为组织效能是成员行为的产出对组织有价值的程度[9]。该领域的热点之一是OCB。OCB是组织中自觉表现出来的、并未直接或明显地被正式报酬系统认可的、能够从整体上提高组织效能的个体行为,包含帮助、尽责、个体首创性、组织忠诚、组织服从、人际和谐等行为[4,35]。根据社会交换理论,员工的组织公平感知会产生归属感、信任、集体能量等积极情感与状态,在追求组织目标时会做出超越组织要求的OCB [36]。OCB会带来积极偏差,从而促进组织效能。

可见,OCB实现了积极组织研究与组织行为学的融合发展。积极组织研究倡导的积极动力学丰富了OCB的前因,而OCB打破了积极动力学与组织效能之间的路径黑箱,积极组织动力系统通过影响组织中多个层次的主体行为进而影响组织的整体表现。

3.3 临时组织理论与组织效能

对临时组织的深入考察是推动理论发展的重要途径[37]。临时组织是在有限时间内,围绕某项复杂任务,以团队方式进行工作的组织,是当前社会经济中普遍存在的重要组织形式,核心特征是时间和任务的有限性,与永久性组织在目标结构、时间维度、边界、成员行为和控制方式等方面存在明显差异,是认识现代组织的新切入点[37]。传统组织效能研究对象多为永久性组织,通过对临时组织情境的考察,并建立临时组织与环境间的嵌入关系,可以提高组织效能理论的情境适用性。组织效能的新内涵以及组织正直、心理资本、OCB等积极影响因素也需要在临时组织中进行重新考察。因此,临时组织扩展了组织效能的研究领域。

综上所述,积极组织研究拓展了组织效能的研究视角与动力学,积极动力的放大特性和缓冲特性提供了解释组织效能的新机制,对积极偏差的解释和因素分析揭示了新的变量和组织过程,可以大大丰富组织效能的理论体系;OCB为积极前因促进组织效能提供了路径;临时组织则拓展了组织效能的研究对象和研究领域。因此,新视角分别从不同的角度促进了组织效能研究的发展,详见图3。

1 总结与展望

组织理论的发展可以带动组织效能研究的进步。未来组织效能研究的方向主要体现在以下三个方面:

(1)组织效能新内涵和前因的科学考察。新视角关注组织中积极现象的学术思想有助于全面严谨地考察组织效能的动因及其对组织效能的影响效果、路径差异,解决组织效能的理论困境;另外,理论发展要有继承性,新视角不能脱离原有的理论体系,如,如何识别和测度融入积极偏差的组织效能而不仅仅考虑积极偏差,积极前因影响组织效能的过程中,OCB的作用如何体现等,这些问题为下一步研究提供了具体方向。

(2)特定临时组织效能研究。建设工程项目是最主要的临时组织。我国近年来不断加大的基础设施投资催生了大量重大工程建设项目,重大工程是关系社会经济发展的公共项目,规模大,周期长,组织复杂性前所未有,组织效能关系到工程成败,是管理的重点和难点,因此成为研究的热点之一[20]。

(3)研究领域的扩展。组织绩效研究已在各个行业得到有效的运用,而组织效能研究目前比较有限地集中在教育、制造业、医疗、服务业等领域,还有众多领域需要开展有针对性的研究。

总之,经济发展催生新的研究领域和组织问题,需要通过新视角重释原有关系,大胆创新,小心求证,形成新的理论成果,以此推动组织效能理论发展。

参考文献:

[1] Cameron, Kim S., and David A. Whetten, et al. Organizational Effectiveness: A Comparison of Multiple Models [M]. Academic Press, 2013.19-25.

[2] Cameron K. Organizational Effectiveness: Its Demise and Re-emergence Through Positive Organizational Scholarship [J]. Great Minds in Management: The Process of Theory Development. 2005: 304-330.

[3] Cameron K S, Whetten D. Organizational Effectiveness and Quality: The Second Generation [J]. Higher Education-New York-Agathon Press Incorporated-. 1996, 11: 265-306.

[4] Podsakoff N P, Podsakoff P M, Mackenzie S B, et al. Consequences of Unit‐Level Organizational Citizenship Behaviors: A Review and Recommendations for Future Research[J]. Journal of Organizational Behavior. 2014, 35(S1): S87-S119.

[5] Browne J. Validation of the Healthy Work Organizations Model [J]. Journal of American Academy of Business. 2002, 1(2): 206-214.

[6] 李晋, 刘洪. 转型经济下人力资源管理实践适应性与组织有效性的关系研究[J]. 软科学, 2012, 25(5): 20-25.

[7] Daft R. Organization Theory and Design [M]. Cengage learning, 2012.100-123.

[8] Quinn R E, Rohrbaugh J. A Competing Values Approach to Organizational Effectiveness [J]. Public Productivity Review. 1981: 122-140.

[9] Motowildo S J, Borman W C, Schmit M J. A Theory of Individual Differences in Task and Contextual Performance [J]. Human Performance. 1997, 10(2): 71-83.

[10] Jing L, Zhang D. The Mediation of Performance in the Relationship of Organizational Commitment to University Facultys Effectiveness [J]. Asia Pacific Education Review. 2014, 15(1): 141-153.

[11] Das D. 4C Model: A New Approach to Determine and Measure Organizational Effectiveness [J]. 2011. 12-19.

[12] 德鲁克 彼得. 有效的管理者[Z]. 台北 台湾中华企业管理发展中心, 1978:78-91.

[13] Seashore S E, Yuchtman E. Factorial Analysis of Organizational Performance [J]. Administrative Science Quarterly, 1967: 377-395.

[14] Goodman P S, Schoorman P, Atkin R S. Organizational Effectiveness as a Decision Making Process [J]. 1979.55-58.

[15] Connolly T, Conlon E J, Deutsch S J. Organizational Effectiveness: A Multiple-Constituency Approach [J]. Academy of Management Review. 1980, 5(2): 211-218.

[16] Patanakul P. Project Management in Multi-Project Environments [M]//Handbook on Project Management and Scheduling Vol. 2. Springer International Publishing, 2015: 971-981

[17] Cameron K S. Effectiveness as Paradox: Consensus and Conflict in Conceptions of Organizational Effectiveness [J]. Management Science. 1986, 32(5): 539-553.

[18] Cameron K S, Whetten D A. Perceptions of Organizational Effectiveness over Organizational Life Cycles [J]. Administrative Science Quarterly. 1981: 525-544.

[19] Matthews J R. Assessing Organizational Effectiveness: The Role of Performance Measures [J]. The Library. 2011, 81(1).83-110.

[20] Weick K E, Sutcliffe K M. Managing the unexpected: Resilient performance in an age of uncertainty [M]. John Wiley & Sons, 2011.112-139.

[21] Collins J C, Collins J. Good to great and the social sectors [M]. Random House, 2006.45-78.

[22] Pfeffer J, Sutton R I. The knowing-doing gap: How smart companies turn knowledge into action [M]. Harvard Business Press, 2013.205-248.

[23] Papadimitriou D, Taylor P. Organisational Effectiveness of Hellenic National Sports Organisations: A Multiple Constituency Approach [J]. Sport Management Review. 2000, 3(1): 23-46.

[24] Lepine J A, Piccolo R F, Jackson C L, et al. A Meta‐Analysis of Teamwork Processes: Tests of a Multidimensional Model and Relationships with Team Effectiveness Criteria [J]. Personnel Psychology. 2008, 61(2): 273-307.

[25] Colbert A E, Barrick M R, Bradley B H. Personality and Leadership Composition in Top Management Teams: Implications for Organizational Effectiveness [J]. Personnel Psychology, 2014, 67(2): 351-387.

[26] Gómez-Miranda M E, Pérez-López M C, Argente-Linares E, et al. The Impact of Organizational Culture on Competitiveness, Effectiveness and Efficiency in Spanish-Moroccan International Joint Ventures [J]. Personnel Review, 2015, 44(3).

[27] 吕鸿江,刘洪. 转型背景下组织复杂性与组织效能关系研究[J]. 管理科学学报. 2010, 13(7): 26-41.

[28] Donaldson S I, Ko I. Positive Organizational Psychology, Behavior, and scholarship: A Review of the Emerging Literature and Evidence Base [J]. The Journal of Positive Psychology. 2010, 5(3): 177-191.

[29] Cole M S, Bruch H, Vogel B. Energy at work: A Measurement Validation and Linkage to Unit Effectiveness [J]. Journal of organizational Behavior. 2012, 33(4): 445-467.

[30] Lundin R A, Steinthórsson R S. Studying Organizations as Temporary [J]. Scandinavian Journal of Management. 2003, 19(2): 233-250.

[31] Cameron K, Mora C, Leutscher T, et al. Effects of Positive Practices on Organizational Effectiveness [J]. Journal of Applied Behavioral Science. 2011, 47(3): 266-308.

[32] Wang H, Sui Y, Luthans F, et al. Impact of Authentic Leadership On Performance: Role of Followers' Positive Psychological Capital and Relational Processes [J]. Journal of Organizational Behavior. 2014, 35(1): 5-21.

[33] Losada M, Heaphy E. The role of Positivity and Connectivity in the Performance of Business Teams - A Nonlinear Dynamics Model [J]. American Behavioral Scientist. 2004, 47(6): 740-765.

[34] Cross R, Baker W, Parker A. What Creates Energy in Organizations? [J]. MIT Sloan Management Review. 2003, 44(4): 51-57.

[35] Organ D W. Organizational Citizenship Behavior: It's Construct Clean-Up Time [J]. Human performance, 1997, 10(2): 85-97.

[36] 任晗, 陈维政. 组织内多层次社会交换关系对员工角色外行为影响机制研究[J]. 软科学, 2014, 28(1): 77-80.

Mazzorana-Kremer F, Martin C, Wybo J L. Uncertainty in the Regulation Systems of Temporary Organizations: A Challenge for Improving the Organizational Reliability[C] London, Taylor & Francis Group, 2015: 521-530-ISBN 9781138026810.