司法改革背景下之刑事和解适用现状及完善路径

练飞秀

内容摘要:在当前我国正协调有序推进司法体制改革和检察改革的背景下,充满实践活力的刑事和解程序丰富了刑事案件纠纷解决机制,但却遇到法律规制不足等尴尬困局。本文将从B市C区检察院实践出发,分析2013年该院审查逮捕阶段适用刑事和解的现状、实践困境,并尝试提出完善路径。

关键词:司法改革 审查逮捕 刑事和解 现状 完善

刑事和解,是指在刑事诉讼程序运行过程中,加害人(即被告人或犯罪嫌疑人)与被害人及其亲属以认罪、赔偿、道歉等方式达成谅解与协议以后,国家专门机关不再追究加害人刑事责任或者对其从轻处罚的一种案件处理方式。[1]

一、刑事和解的主要举措

(一)规范刑事和解适用案件范围和程序

为避免刑事和解被滥用,防止人情案、关系案和金钱案的出现,严格按照《刑事诉讼法》、最高人民检察院出台的《关于办理当事人达成和解的轻微刑事案件的若干意见》的有关规定,限制刑事和解的适用范围、规范刑事和解的操作程序。尤其注重以下几点:一是因刑事和解作出不捕决定需层层审批,二是接受上级院和纪检组检查监督,三是需重新核實刑事和解协议的自愿性、合法性、合理性和可行性。

(二)与审查逮捕阶段听取律师意见机制相结合

律师在刑事和解中的地位和作用日益凸现,保障律师的参与权,能有效地促成和解。C区检察院2013年研究制定《审查逮捕听取律师意见实施规范》,积极构建案件初审、意见受理、意见审查、结果告知的“四位一体”审查逮捕听取律师意见体系。对于犯罪嫌疑人有委托律师的,主动与律师沟通联系,认真听取其意见,切实保障律师在刑事和解过程中的知情权、参与权、表达权和监督权。

(三)与拟不捕案件公开听证制度充分结合

为增强实效,适用刑事和解机制时,邀请多方人员举行公开听证。承办人在听取当事人和其他有关人员的意见,对和解的自愿性、合法性进行审查,主持召开和解会议时,除召集犯罪嫌疑人、被害人及其辩护人、代理人参加外,还邀请公安机关、学校、犯罪嫌疑人所在单位、院内其他部门等案外人参与见证,全力推动刑事和解公开化、公正化、透明化,争取社会对刑事和解适用的理解与支持,逐步消除群众“花钱买刑”的疑虑。

(四)与捕后羁押必要性审查机制相结合

将刑事和解适用延伸至捕后,克服诉讼时限的短暂性和刑事和解程序的复杂性之间的矛盾,对于符合刑事和解条件,但在审查逮捕阶段因没有达成和解而逮捕的案件,在作出批准逮捕决定后,或是建议公安机关加大对双方调解力度,坚持不懈促和解,或是检察院继续主动引导双方和解,并视情况启动捕后羁押必要性审查机制,建议公安机关对犯罪嫌疑人变更为非羁押强制措施,将案件合理分流,提高诉讼效率,节约司法成本。

(五)构建刑事和解的帮教平台——“管护教育基地”

相应的帮教机制的缺少是制约刑事和解社会效果的重要原因之一。审查逮捕中适用刑事和解作出无社会危险性不捕决定后,通常情况下犯罪嫌疑人在法院作出判决前一直处于取保候审状态,即群众所了解的“一放了之”,难以充分发挥预防和减少犯罪的功能。2013年C区检察院探索建立该省首个“管护教育基地”,为作出不捕的轻微刑事案件犯罪嫌疑人提供一个维权帮教和改过自新的平台,让企业为涉嫌轻微犯罪的外来流动人员提供生活保障和工作岗位,并开展帮教、心理矫治、亲情感化等,增强帮教效果。

二、适用刑事和解面临的现实困境

(一)备受社会公众“花钱买刑”、“权力、权利易被滥用”的质疑

一是“花钱买刑”的质疑。有观点认为用钱购买来的被害人宽恕兑换刑事案件的轻缓化处理,不免有以钱买刑的嫌疑。二是“权力、权利易被滥用”的质疑。首先,检察官权力被滥用,刑事和解制度的适用,使得检察官的自由裁量权扩大化,检察官对该类案件“可捕可不捕”,可操控性更强;其次,被害人权利被滥用。被害人极有可能抓住犯罪嫌疑人怕被关押在看守所的心理借机敲诈,赔偿金额畸高;最后,犯罪嫌疑人及其家属权利被滥用。犯罪嫌疑人及其家属可能迫使被害人“自愿”和解,如以不谅解则不赔偿任何损失来威胁本身需要大笔金额消除犯罪影响的被害人。

上述质疑未能有效地消除,与现行检务公开化、透明化程度不高有一定的关系。如律师未能充分参与审查逮捕的刑事和解程序。2013年C区检察院全年办理的案件近2500宗,听取辩护律师意见仅14人次,有律师参与刑事和解的仅有2人次。又如对拟不捕案件举行公开听证偏少,2013年年底C区检察院开始初步探索对拟不捕案件的公开听证,并未全面地推行。

(二)刑事和解在审查逮捕阶段的启动与适用缺乏完善规范

最高人民检察院在《关于办理当事人达成和解的轻微刑事案件的若干意见》和《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》虽然明确了刑事和解在审查逮捕工作中的适用,但是缺乏具体适用的统一规范,如检察机关在刑事和解的角色定位,和解协议的效力、检察机关与公安机关的分工配合等;《刑事诉讼法》虽以法律形式确立了刑事和解的法律地位,但其是对当事人和解的公诉案件诉讼程序进行具体规范,未针对审查逮捕中适用刑事和解进行深入全面的规制和引导。总体而言,目前理论和实践大半是侧重于研究审查起诉阶段刑事和解制度的适用,审查逮捕阶段刑事和解的适用仍缺乏具体制度规范的指导。

(三)刑事和解在审查逮捕阶段适用率较低

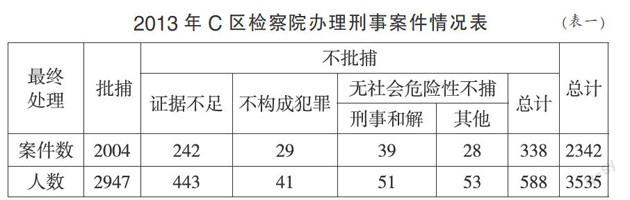

如表一所示,2013年C区检察院审结侦查机关提请批准逮捕案件2342件3535人,因刑事和解而作出无社会危险性不捕51人,仅占审结总人数的1.44%,占不捕总人数的8.67%。审查批捕环节适用刑事和解的案件比例偏低。

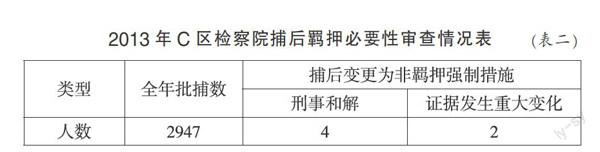

究其原因,主要有以下几点:一是案多人少矛盾突出,刑事和解适用加剧负担。2013年C区检察院侦查监督部门审结侦查机关提捕案件近2500件,人均年办案数超过190件,办案任务本身较为繁重,适用刑事和解还需要承办人额外承担居中调解、讯问犯罪嫌疑人、参与科室讨论等工作,加剧负担。二是承办人有畏难情绪,承办人提出适用刑事和解不捕的,往往需要承担来自单位、社会等各种压力,怕被人称是人情案、金钱案。三是捕后羁押必要性审查机制未能充分发挥其优势作用,捕后适用刑事和解的案件数少(见表二),2013年C区检察院批准逮捕近3000人,通过捕后适用刑事和解变更为非羁押强制措施的仅有4人,仅占总批捕人数的0.14%。

(四)对犯罪嫌疑人的后续帮教工作力度不够

C区检察官设立的“管护教育基地”在实施帮教的过程中,存在以下几个问题:一是管护教育基地点少、可容纳人数有限,可获得帮教的基地范围较窄,大量帮教工作未能全面推开。C区检察院每年受理审查逮捕案件3000人以上,但纳入管护教育基地的人数所占比例微乎其微。自2013年5月挂牌成立以来至2014年9月,仅有7名犯罪嫌疑人纳入该基地。二是管护教育基地缺乏专业性人才进行有关帮教工作。三是脱保现象仍然存在,帮教工作无法开展。纳入基地的7名嫌疑人中有1人弃保潜逃。

三、刑事和解完善路径

(一)将检务公开贯穿于刑事和解工作始终

只有将刑事和解工作置于人民群众的监督之下,不断深化公开的方式方法,推进审查逮捕的司法化、公开化,才能更好消除公众的疑虑,以透明促公正、保廉明、赢民心。第一,深入推进审查逮捕阶段听取辩护律师意见制度,通过设立专门的律师投诉渠道,如投诉电话热线等,充分保障律师对刑事和解的参与权、监督权。第二,大力推进拟不捕案件公开听证制度,切实保障人民群众的知情权和监督权,探索扩大听证人员的范围,最大限度地促进刑事和解工作在阳光下运作。

(二)探索建立刑事和解案件国家扶助制度

为最大程度地消除因经济条件的不同而导致平等主体在适用法律方面出现差别性,保证法律面前人人平等,积极探索建立国家扶助制度。在犯罪嫌疑人无力赔偿损失时,由国家财政给予被害人相应的先行补偿,国家再向犯罪嫌疑人追偿,既能帮助犯罪嫌疑人取得谅解和获得从宽处理的机会,又能尽早消除犯罪行为对被害人造成的不良影响。如可借鉴苏州市公安局率先在全国成立刑事和解救助协会的有益尝试。[2]

(三)规范刑事和解在審查逮捕阶段的启动与适用

第一,在刑事诉讼法的层面正式确立刑事和解在审查逮捕阶段的地位,以法律形式确立审查逮捕中适用刑事和解的正当性;第二,公、检、法联合出台相关规定、规则,具体、规范指引刑事和解的实践操作。如具体明确或细化在审查逮捕阶段,检察机关在刑事和解中角色地位、检察机关与公安机关的分工配合、刑事和解效力、刑事和解处理的案件种类等。第三,基层检察院内部制定相关的规范制度,有效地指导执法程序。

(四)转变执法理念,优化机制,提高刑事和解适用率

第一,树立服务工作理念,克服畏难情绪。充分认识到扎实做好审查逮捕阶段的刑事和解工作,能够大大减少了审前羁押,有力得节省司法资源,从而提高刑事和解适用;第二,在条件允许的前提下,设立专人负责刑事和解案件,优化整合资源,提高工作效率,方便积累经验;第三,落实好侦查阶段捕后羁押必要性审查。针对可能在捕后达成和解的案件,重点跟踪落实。充分地将刑事和解延伸到批捕后的监督建议。

(五)推进管护教育基地帮教工作向纵深发展

管护教育基地的探索具有十分积极的意义,既能实现对犯罪嫌疑人帮教作用,又能消除承办人对犯罪嫌疑人作出不捕后可能不到案影响诉讼程序的疑虑,但该机制仅在有限的范围内发挥作用,有待从以下几个方面完善:第一,严格管护教育基地准入的同时力争多点探索管教场所。第二,选取管护教育基地时,优先考虑具有心理辅导、帮教专业知识人员的场所,争取专业型人才融入管教基地。第三,加强公检法三机关的沟通协调,争取管教基地所在派出所的理解与支持,以获得派出所对管教基地周边治安秩序的加强维护、对涉罪人员进行常规监管并及时反馈和对涉罪人员出入管教基地进行重点监管等,增强实效。

注释:

[1]陈光中:《刑事和解再探》,载《中国刑事法杂志》2010年第2期。

[2]苏州市公安局在率先联合社会力量成立刑事和解救助协会,可为受害人提供先行赔偿,并可为经济困难的加害方提供“以工代偿”机会。