高职院校学生升学意向调查研究

□卢彩晨

高职院校学生升学意向调查研究

□卢彩晨

2014年颁布的《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》明确提出要“促进职业教育体系内部的开放衔接”、“扩大高等职业院校招收低一级职业学校毕业生的比例。”为了解高职学生升学意向,为落实相关政策提供依据,课题组对部分省市的高职院校学生进行了调查。调查发现,现有高职学生升学比率亟待提升、高职升学考试内容亟待改进、高职学生升学后的就读专业更倾向于高就业专业,等等。为此建议,加大本科院校招收高职学生比例;本科院校在设置专业时应重视就业导向;进一步优化高等教育区域结构;加快引导部分普通高校向应用技术型院校转型。

高职学生;升学意向;调查研究;政策建议

2014年2月召开的国务院常务会议决定要“引导一批普通高校向应用技术型高校转型”。6月24日,全国职业教育工作会议在北京召开,会前,国务院印发的 《关于加快发展现代职业教育的决定》提出要“有序推进现代职业教育体系建设”。而同期颁布的 《现代职业教育体系建设规划 (2014-2020年)》更明确提出要“促进职业教育体系内部的开放衔接”、“扩大高等职业院校招收低一级职业学校毕业生的比例。”

根据 《现代职业教育体系建设规划》,未来时期,国家将进一步拓宽高职学生升学通道,加大高职学生升学比例。那么,现实中高职学生是否愿意继续升入本科院校学习?期待到哪些院校学习?期待学习什么专业?东中西部的学生是否在升学意愿上存在差异?城市和农村学生是否存在升学意向差异?等等。这些问题已成为相关政策能否顺利落实以及后续政策如何配套和落实的关键环节。为此,课题组对全国高职院校学生的升学意向进行了抽样调查,现将调查结果呈现如下,希望能对制定、落实相关政策有所帮助。

一、数据来源

2014年9月至10月 “高职学生升学意向调查”课题组在全国11所高职院校进行了调研,其中东部地区高校6所、中部地区高校2所、西部地区高校3所;样本高校采取完全随机抽样方式抽取学生样本,并要求样本学生在无干扰环境下和规定时间内独立完成问卷的填写,调研期间共发出问卷1593份,回收有效问卷1467份,其中东部地区高校660份、中部地区高校405份、西部地区高校402份,问卷有效回收率为92.10%。

二、研究方法

本研究通过问卷调查法,获得高职学生升学意向的基本数据。以基础数据为根据,分析高职学生求职意向在 “升学选择”、“升学期望”、“升学规划”和“升学困难”四个方面的基本情况,并对其在性别、区域、城乡、学习成绩等维度的差异性及其相关性进行了统计分析,最终形成如下研究结果。本研究采用的数据统计工具主要为Mi-crosoftExcel和SPSS18.0。

三、数据分析

(一)升学选择分析

1.从总体看,有28%的高职院校学生希望继续升学学习。统计发现高职学生在做“升学”和“就业”选择时,更倾向于选择就业。在所有的毕业后意向中,选择就业的占到总数的64.2%,选择升学的为28%,选择就业人数超过升学人数的2倍,另有7.8%的学生仍未规划未来的学业发展方向。

另统计高职学生的升学意愿发现,其中59%的学生升学意愿一般,升学意愿强烈的学生占总人数的29%。对学生升学意向程度进行赋值,“强烈”= 1,“一般”=2,“较差”=3,统计发现,均值为1.80,说明学生总体的升学意愿较强(见表1)。

表1 高职学生升学意愿情况表

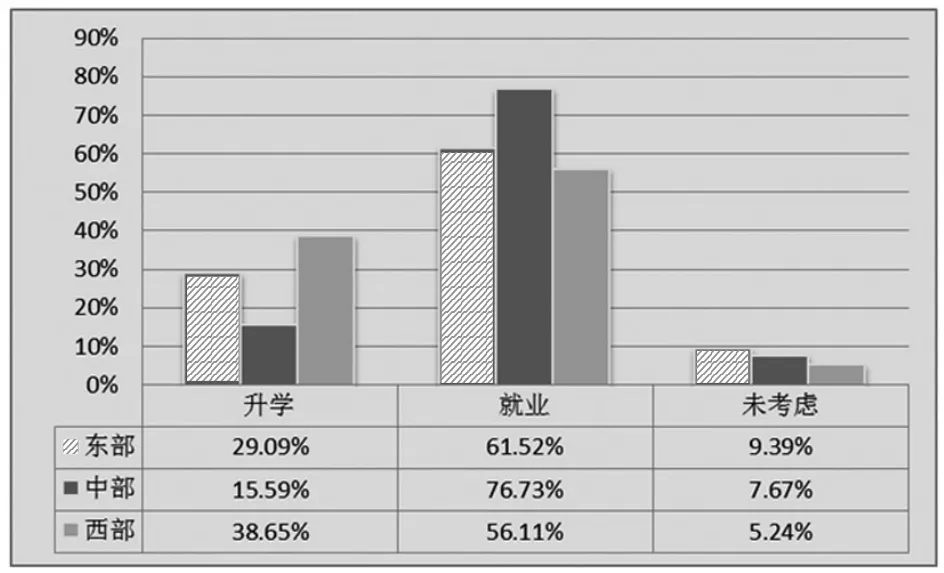

2.从区域维度看,西部高职院校学生选择升学的比率最高。经方差分析,高职学生升学意向在东中西部区域维度上分布具有显著差异性,P值= 0.00<0.0011(见表2)。对东中西部进行多重比较分析发现,学生的升学意向在这三个维度上均具有显著性差异(见表3)。为了更为直观地观察东中西部的具体差异,分别对东中西部在 “升学”、“就业”、“未考虑”三方面的百分比进行统计发现,中部地区学生选择就业的比率显著高于东部和西部,选择升学的比例显著低于东部和西部;西部学生选择升学的比率在三个区域中最高,东部地区学生选择“未考虑”的比率最高(见图1)。

表2 高职学生升学意向区域差异性分析

表3 高职学生升学意向区域多重比较分析

图1 高职学生升学意向区域差异性分布图

3.从城乡维度看,城市学生的升学意向高于农村学生。方差分析显示:城乡分布对于学生毕业后意向有显著影响。其中 F=17.35,DF=1,P=0.00<0.01。可见,城乡因素是高职学生毕业后意向的一个显著性影响因素(见表4)。从高职学生城乡升学意向看,就业是城乡学生毕业后的第一选择,但超过70%的农村学生会在毕业后优先选择就业,比例远高于城市学生的50.81%;农村学生选择升学的比例仅为22.78%,比城市学生低16个百分点;有7.05%的农村学生对毕业后的发展意向没有考虑,比例低于城市学生 (见表4和图2)。综合分析发现,就业始终是城乡学生毕业后的第一选择,城市学生的升学意向高于农村学生。

表4 高职学生毕业后意向选择城乡分布表

图2 高职学生升学意向城乡差异性分布图

4.从学习成绩维度看,学习成绩越好毕业后选择升学的人数比例越高。方差分析发现,学生毕业后意向在学习成绩维度上具有显著差异性,P=0.00<0.01(见表5)。升学意向在学习成绩维度进行多重比较分析发现,成绩在“前十名”的学生与成绩“中等”的学生具有显著性差异,成绩“良好”和“中等”学生具有显著性差异,P值均为0.00<0.01(见表6)。分别统计不同学习成绩在学生毕业后意向方面的百分比发现,学习成绩越好毕业后选择升学的人数比例越高,选择就业的人数比例越低,成绩中等的学生对毕业后去向的规划最差(见图3)。

表5 高职学生毕业后意向成绩分布表

表6 高职学生毕业后意向在成绩维度的多重比较分析

图3 高职学生毕业后的意向选择学习成绩分布情况图

5.从家庭条件维度看,家庭收入与升学意向呈正相关。统计分析发现,学生毕业后意向选择在家庭收入条件维度上具有显著的差异性(见表7)。经过多重比较分析发现,其中“3万元”以上与“2万元”以下的差异性最为显著(见表8)。家庭条件和毕业后意向选择进行相关性分析,相关性系数为0.1,显著性P=0.00<0.01,说明两者显著相关(见表9)。进一步分析发现,家庭收入条件会对学生毕业后意向产生影响。在升学方面,家庭收入与升学意向呈正相关;在就业方面,家庭收入与就业呈负相关(见图4)。

表7 高职学生毕业后意向在家庭收入差异性分析

表8 高职学生毕业后意向在家庭收入维度的多重比较分析

表9 高职学生毕业后意向与家庭收入的相关性分析

图4 高职学生毕业后的意向选择学习成绩家庭条件分布图

6.从性别维度看,女生的升学意向高于男生。方差分析发现,高职学生毕业后的意向选择在性别维度上存在统计学上的差异性,P=0.03<0.05(见表10)。通过进一步分析发现,在升学方面,女生的升学意向高于男生;在就业方面,两者选择比率一致,性别对高职学生就业选择影响较小;男生对毕业后的发展规划低于女生,未考虑未来发展方向的比率高于女生(见图5)。

表10 高职学生毕业后意向在性别维度上的差异性分析

图5 高职学生毕业后的意向性别分布图

7.从父母受教育程度维度来看,父母受教育程度越高学生升学意向比例越高。方差分析发现,高职学生毕业后意向选择在母亲的受教育程度方面差异性显著,P=0.00,均在0.01水平上显著;在父亲的受教育水平上差异性不明显(见表11)。对相关性进行分析发现,学生毕业后意向与父亲受教育水平相关系数为-0.54,P=0.38,在0.05水平上相关;学生毕业后意向与母亲受教育水平相关系数为-0.105,P=0.00,在0.01水平上相关。对各组进行百分比统计发现,父母受教育程度越高学生的升学意向比例越高,学生选择就业的比例越低(见图6、图7)。

表11 高职学生毕业后意向在父母受教育程度维度上的差异性分析

图6 父亲受教育程度对高职学生毕业后的意向的影响分布图

图7 母亲受教育程度对高职学生毕业后的意向的影响分布图

(二)升学方式及选择原因分析

1.从学生选择升学方式的维度看,有超过一半的学生选择通过“专升本考试”方式升学。分析学生升学方式发现,有超过一半的学生选择通过“专升本考试”的方式实现自己的升学愿望,另有1/4学生选择“自学考试”方式,通过“对口单招或两年后考研”实现升学的学生人数仅为17.2%(见表12)。这说明我国“专升本考试”仍是高职学生实现学历提升的主要渠道。

表12 学生升学方式分布情况表

2.从选择升学方式的原因维度看,“学位承认度高”是学生选择升学方式的首要因素。对高职学生升学方式的原因统计发现,“学位承认度高”是学生选择升学方式考虑的首要因素,其比例将近60%;其次为“通过率较高”和“时间灵活及费用少”,比例分别为21.5%和19.9%(见表13)。学位的社会承认度与企业的用人要求紧密相关,最高学历毕业后学生最终要走向就业,因而,高职学生更加重视升学后所获学历的含金量。

表13 选择升学方式的原因

表14 高职学生理想学历统计表

(三)升学期望分析

1.从学生心目中的理想学历维度来看,有63%的学生希望能够获得本科学历。从理想学历来看,高职学生大多不满足于目前学历,有将近30%的学生希望获得研究生学历,有63%的学生希望能够获得本科学历(见表14)。可以看到,我国高职学生对高学历的向往度较高。

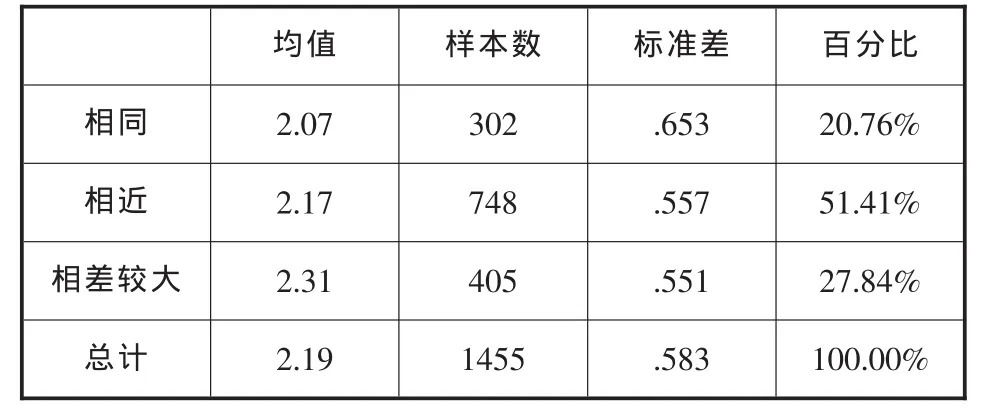

2.从理想专业与所学专业的匹配维度来看,有50%的学生希望所学专业与理想专业相近。从学生理想专业与所学专业匹配度来看,两者完全相同的比例仅为20%,一半学生认为其所学专业与理想专业相近,剩余27%学生认为其所学专业与其理想专业相差较大。匹配度进行赋值,“相同”= 1,“相近”=2,“相差较大”=3,其平均均值为2.19,学生理想与所学专业的匹配度较差(见表15)。

表15 学生理想专业与所学专业匹配度统计表

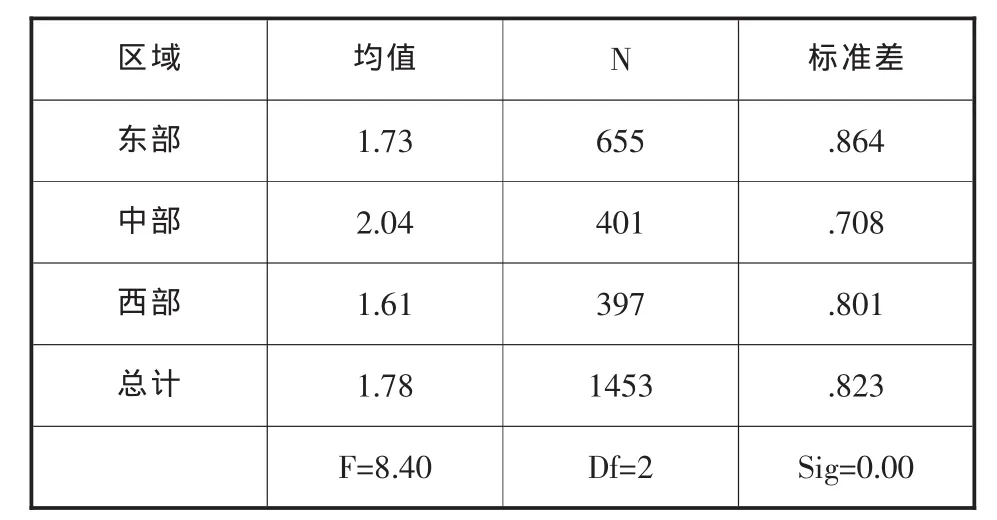

3.从区域维度看,中部地区高职学生理想专业与所学专业匹配度最低。方差分析发现,学生理想专业与所学专业在东中西部维度上存在显著差异,P=0.003<0.01(见表16);对东中西部数据进行交叉分析发现,中部、西部、东部之间均存在显著性差异,P值分别为0.001和0.008,均值差分别为0.116和0.163。说明,中部地区学生理想专业与所学专业匹配度低于东部和西部(见表17)。为了更为直观地了解学生区域间专业匹配度的差异,对东中西部三个维度的匹配度比例进行统计发现,中部地区高职学生理想专业与所学专业匹配度最低,与东部和中部具有较大差异(见图8)。

表16 学生理想专业与所学专业匹配度区域频率统计表

表17 学生理想专业与所学专业匹配度区域交叉分析表

图8 学生理想专业与所学专业匹配度区域比例分布图

4.从学习成绩维度来看,成绩好的学生其理想专业与所学专业匹配度显著高于中等学生。通过方差分析发现,学生理想专业与所学专业匹配度在学习成绩维度上存在显著性差异,P=0.001<0.01(见表18)。进一步对学习成绩维度进行多重比较分析发现,成绩在前十名的学生与学习中等的学生存在显著性差异(P=0.004),均值差为-0.141。说明前十名学生的专业匹配度高于成绩中等学生;成绩良好和成绩中等的学生存在显著性差异(P=0.00),均值差为-0.17。说明成绩良好的学生理想专业与所学专业匹配度显著高于中等学生(见表19)。

表18 学生理想专业与所学专业匹配度在学习成绩维度上的频率分布表

表19 学生理想专业与所学专业匹配度在学习成绩维度上的均值差分布表

(四)本科招生比例分析

1.从总体看,近 50%的学生认为当前“专升本”比例偏低。有12.5%的学生认为本科招生比例应定在5%以下,近40%的学生认为本科生招生比例应为5%-10%,近50%的学生认为当前本科招生比例比较低,招生比例应该定在10%以上(见表20)。

表20 学生认为本科招生比例分布表

2.从区域和城乡维度看,不存在统计学上的显著差异。高职学生对区域本科招生比例的认识在区域维度上不存在统计学上的显著差异(见表21及表22)。在城乡维度上也不存在统计学上的显著差异(见表23)。表明,区域和城乡高职院校学生在本科院校招生比例上认识具有一致性。

表21 学生认为本科招生比例区域统计表

表22 学生认为本科招生比例区域多重比较分析

表23 学生认为本科招生比例城乡样本数统计表

(五)升学考试内容分析

1.从总体看,对提高“实践技能类”和“综合类”考核的呼声较高。通过统计发现,学生认为升学考试内容在三大块中的分布情况应为:“综合类”占43%,“实践技能类”占41%,“知识类”占16%(见表24、图9)。可见,学生对当前升学考试以“知识类”考察为主的现状存在诸多不满,学生对针对高职学生提高“实践技能类”和“综合类”考核的呼声较高。

表24 升学考试内容统计表

2.从区域维度看,不存在显著性差异。对考试内容和东中西部区域进行相关性统计发现,相关系数为0.046,P=0.078>0.05,相关性弱。表明升学考试内容在区域维度上不存在显著性差异(见表25),同时也说明,全国高职院校学生对考试内容的看法基本一致。

表25 升学考试内容区域分布分析

3.从城乡维度看,农村生源学生对知识类考察更加排斥。对考试内容和东中西部区域进行相关性统计发现,相关系数为-0.079,P=0.003<0.01,在0.01水平上显著相关,表明升学考试内容在城乡之间存在显著性差异,P=0.003<0.01(见表26)。另分别分析农村和城市学生对三种考试内容的选择比例分析发现,农村生源学生对知识类考察更加排斥,更为青睐综合类考核(见图9)。

表26 升学考试内容城乡分布分析

图9 升学考试内容城乡差异性分析图

(六)升学规划分析

1.从总体看,多数学生升学是为了自我提升。对高职学生的升学原因进行分析发现,学生升学以自我提升为目的的占74%,家人鼓励的占18.3%,剩余为随大流试试看(见表27)。由此可见,内部驱动力是高职学生升学动机的最重要组成部分,同时也从另一个侧面反映出社会用人单位对人才需求上正在逐步改变以往单纯的学历取向。

表27 升学原因基本分布统计表

2.从区域维度看,不存在显著性差异。通过统计分析发现,升学原因在区域分布维度上P值为0.241,大于0.05,不存在显著性差异(见表28)。表明全国东中西部的高职院校在升学原因上的基本一致性。

表28 升学原因区域分布及方差分析

3.从城乡维度看,农村生源升学原因在“自我提升”方面的比例明显高于城市。通过方差分析发现,学生升学原因在城乡维度上存在显著性差异,P=0.003<0.001(见表29)。对升学原因和城乡分布进行相关性分析发现,两者高度相关,相关系数为0.078,P=0.003。为了更为直观地发现城乡学生在升学原因方面的差异,分别对城市和农村学生在三个升学原因的维度上统计其百分比(如图10所示)。统计发现,农村生源升学原因在“自我提升”方面的比例明显高于城市学生,但在“家人鼓励”方面低于城市生源8个百分点。

表29 升学原因城乡分布及方差分析

图10 升学原因城乡差异性分析图

(七)升学目的分析

1.从总体来看,提高收入是学生升学的主要目的之一。学生的升学目的中占第一位的是“提高收入”,占总体的42%;其次为“学习知识技能”,占总体的42%;最后为“回报期望证明自我”,占总体的18%(见表30)。

表30 升学目的基本分布统计表

2.从区域和城乡维度看,差异不显著。经方差分析发现,升学目的在东中西部区域分布维度上不存在显著性差异(P=0.283>0.05)(见表31)。升学目的在城乡维度上也不存在显著性差异 (P=0.578>0.05)(见表32)。表明高职院校学生在这一问题上认识程度的基本一致性。

表31 升学目的区域分布及方差分析表

表32 升学目的城乡分布及方差分析表

(八)升学后的专业选择分析

1.从总体看,学生对升学后专业的优先考虑因素为“就业率”。通过分析发现,高职学生对升学后的专业选择优先考虑的因素为:考试通过率,占总数的18%;对专业的兴趣,占总数的39%;选择“就业率”的占总数的43%(见表33)。说明在就业压力不断增大的背景下,学生最希望学到能够好就业的专业。

表33 升学后的专业选择基本分布统计表

2.从区域维度看,差异不显著。经方差分析,学生升学后的专业选择在东中西区域维度上不存在显著性差异(见表34)。表明全国高职学生在这一问题上认识程度的基本一致性,即各高校的专业设置应该以就业为导向。

表34 升学后的专业选择的区域分布及方差分析表

3.从城乡维度看,农村生源学生更加倾向于选择高就业率的专业。方差分析发现,高职学生对升学后专业的选择在城乡之间具有统计学意义上的差异(P=0.018<0.05)(见表35)。进行相关性分析发现,相关系数为-0.063,P=0.018<0.005,两者具有在0.05水平上相关。比较城乡学生升学后专业选择的三个因素中所占的比例发现,农村生源学生更加倾向于选择高就业率的专业,而城市学生则更多的会考虑对专业的兴趣和考试通过率(见图11)。

表35 升学后的专业选择的城乡分布及方差分析表

图11 升学后的专业选择的城乡差异分布图

4.从性别维度看,女生对就业率和专业兴趣的优先选择比例高于男生。分析发现,学生升学后的专业选择在性别维度上存在显著的差异性,P=0.005<0.01(见表36)。分别对男女生内部专业选择影响因素的百分比进行分析发现,男生中优先考虑考试通过率的比例高于女生;以就业率和专业兴趣为优先考虑因素的女生比例高于男生(见图12)。

表36 升学后的专业选择的性别分布及方差分析表

图12 升学后的专业选择的性别差异分布图

(九)升学学校选择分析

1.从总体看,对高职学生升学学校选择影响最大的因素是专业就业率。通过分析发现,对高职学生升学学校选择影响最大的因素是专业就业率,超过总体的一半;其次为专业对口程度,最后为学校牌子(见表37)。可见专业(尤其是专业就业率)仍是高职学生升学考虑的最重要因素。

表37 升学学校选择影响因素基本分布统计表

2.从区域和城乡维度来看,不存在显著性差异。方差分析发现,升学学校选择在东中西部区域维度上不存在显著性差异(P=0.371>0.05)(见表38)。升学学校选择在城乡分布维度上也不存在显著性差异(P=0.213>0.05)(见表39)。表明高职学生在这一问题上的认识程度的基本一致性。

表38 升学学校选择的区域分布及方差分析表

表39 升学学校选择的城乡差异分析表

3.从性别维度来看,男生在选择学校时,对学校牌子考虑的权重高于女生。方差分析发现,升学学校选择在男女性别维度上存在显著性差异,P=0.00<0.01(见表40)。进一步对性别进行多重比较分析发现,性别在“学校牌子”和“专业对口度”方面存在显著性差异(见表41)。为了发现男女生在升学学校选择上的具体区别,对男女生在三个影响因素的维度上的百分比进行比较分析发现:男生在选择学校时,对学校牌子因素考虑的权重高于女生,对专业对口度的考虑低于女生(见图13)。

表40 升学学校选择的性别分布及方差分析表

表41 升学学校选择的性别多重比较分析表

图13 升学学校选择的性别差异分析图

(十)升学地区选择分析

1.从总体看,学生对升学地区的选择倾向于在“本市内”。通过分析发现,高职学生升学地区选择主要分布在“本市内”,占到总数的47%;其次为“本省其他城市”,占到28%;比例最少的为“省外发达城市”,只占总数的1/4(见表42和图14)。

表42 升学地区选择基本分布统计表

2.从区域维度看,西部地区学生更倾向于在本地就读。方差分析发现,升学地区选择在区域维度上存在显著地差异性,P=0.00。为了便于统计,给各个选项进行了赋值,其中“本市内”代表数字为1,“本省其他城市”代表数字为2,“省外发达城市”代表数字为3。对升学地区选择进行均值统计发现,西部地区学生的选择距离本市距离最近,中部地区学生的选择距离本市最远(见表43)。通过多重比较分析发现,中部与东部、西部都存在显著的差异(见表44)。

表43 升学地区选择区域基本分布及方差分析

表44 升学地区选择区域多重比较分析

图14 升学地区选择区域比例分布图

3.从城乡维度来看,差异性不显著。升学地区选择在城乡维度上差异性不显著(见表45),表明城乡学生在升学后学校所在地的选择上认识基本一致。

表45 升学地区选择城乡基本分布及方差分析

4.从性别维度来看,男生更倾向于选择省外城市就读。经过方差分析发现,性别对升学地区选择具有显著性影响(P=0.00<0.01)。比较男女生在升学地区选择上的均值发现,男生均值>女生均值,说明男生在选择升学地区时“走的更远”,而女生更倾向于选择距离近的城市和地区 (见表46)。对男女性别在三个地区范围内所占的比例分别进行分析发现,男生更倾向于选择省外城市(见图15)。

图15 升学地区选择男女比例分布图

(十一)升学困境分析

1.从总体看,学生不愿意升学的原因主要是考试难通过。通过分析发现,学生不愿意升学的最主要原因是考试难通过,占到总体的61.5%;其次为就业难和对将来收入提升小,分别占到23.4%和15.1%(见表47)。说明现行的“专升本”考试内容可能不适合高职院校学生,需要加以改进。

表47 学生不愿意升学的基本原因分析

2.从区域和城乡维度看,不存在显著性差异。学生不愿意升学的原因在东中西部区域维度上不存在显著性差异。(P=0.258>0.05)(详见表48)。学生不愿因升学的原因在东中西部城乡维度上不存在显著性差异(P=0.241>0.05)(详见表49)。表明东中西部高职院校的学生和城乡来源学生在这一问题的认识程度上是基本一致的。

表48 学生不愿意升学原因区域分布及方差分析

表49 学生不愿意升学原因城乡分布及方差分析

(十二)升学可能遇到的困难分析

1.从总体看,学生升学可能遇到的最大困难是“专业、考试通过率”。学生升学过程中遇到的最大困难是“专业、考试通过率方面”的困难,其次为”年龄、经济方面”的困难,之后为“信心、思想方面”的困难(见表50)。再次表明现行的“专升本”考试可能存在某些不适应的地方,不适合考核高职院校的学生,应加以改进。

表50 学生升学遇到的困难分析

2.从区域和城乡、性别维度看,不存在显著性差异。学生升学遇到的困难在东中西部区域维度上不存在显著性差异(P=0.762>0.05)(详见表51);方差分析发现学生遇到的困难在城乡间差异不显著(P=0.465>0.05)(见表52);学生升学遇到的困难在性别维度不存在显著性差异(见表53)。

表51 学生升学遇到的困难区域分布及方差分析

表52 学生升学遇到的困难城乡分布及方差分析

表53 学生升学遇到的困难性别分布及方差分析

四、政策建议

根据调查结果,结合现行政策以及我国高等教育未来发展趋势,尤其是一批普通高校即将转型为职业教育本科院校的实际,提出如下政策建议。

(一)加大本科院校招收高职学生比例

根据以往政策规定,“专生本”的比例大约占专科院校学生总数的5%左右。而从调查结果看,将近30%左右的学生都有升入本科院校继续学习的意愿,有63%的学生希望能够获得本科学历,有将近30%的学生希望获得研究生学历。与此同时,近50%的学生认为当前本科招生比例比较低,招生比例应该定在10%以上。因此,建议进一步加大乃至彻底放开“专升本”的比例,彻底改变高职教育的“断头教育”现状,让更多的高职学生实现继续学习的梦想,同时有助于营造全社会重视职业教育的氛围。

(二)本科院校在设置专业时应重视就业导向

通过分析发现,高职学生对升学后的专业选择优先考虑的因素为:考试通过率,占总数的18%;对专业的兴趣,占总数的39%;选择“就业率”的占总数的43%。而且进一步分析发现,50%以上的学生认为就业率是影响其对升学学校选择的主要因素。说明在就业压力不断增大的背景下,学生更希望升入本科院校后能够学到好就业的专业。这无疑对本科院校的专业设置提出了新的要求,即本科院校在设置专业时必须充分考虑就业前景,否则可能遭遇招生困境。

(三)应进一步优化高等教育区域结构

通过分析发现,高职学生在对升学后的学校地区选择上,47%的学生倾向于“本市内”,28%的学生倾向于本省内的其他城市。从东中西部来看,西部地区的学生选择未来就读学校基本上倾向于本省市,中部地区学生更倾向于到外省市就读。因此,建议国家和各省市根据高职学生数量变化趋势,并结合其他因素,进一步优化高等教育区域结构,以满足高职学生的入学需求,为培养高层次技术技能人才提供保障。

(四)加快引导部分普通高校向应用技术型院校转型

从现行“专升本”的考试内容来看,基本上以考核知识掌握程度为主。但统计发现,学生在升学考试内容方面,最希望考核“综合类”(占43%),其次为“实践技能类”(占41%)。与此同时,在考察学生不愿意升学的原因时发现,主要原因是考试难通过,占总体的61.5%。为什么难通过?一方面说明“专升本”考试内容与高职学生所学内容不符;另一方面,招生院校基本上都是“学术性”院校,考试内容必然是“学术性”知识。二者之间的矛盾难调和,不仅耗费学生的学习精力,而且把这部分高职学生招收到“学术型”大学里面,极易造成所学高职课程的“断裂”,于培养高级技术技能人才十分不利。因此,建议加快引导部分普通高校向应用技术型本科院校转型,升学考试内容侧重实践,如此则可以很好地解决学生认为考试难的问题,而且加长了职业技术技能人才的“培养链”,可谓一举多得。当然,其他本科院校也可以招收高职学生,招收那些有志于学术研究的学生。搭建两条通道,让有意愿升学的学生自主选择,使各种人才都能各得其所。

责任编辑韩云鹏

卢彩晨(1967-),男,辽宁凌源人,中国教育科学研究院副研究员,研究方向为高等教育管理、高等教育理论、高等职业教育、民办高等教育。

中国教育科学研究院2013年度基本科研业务费专项基金“高职学生升学意向调查”(编号:GY2013XDY46),主持人:卢彩晨。

G710

A

1001-7518(2015)07-0041-11