病态形象与国民性的建构

邬梦姝

作为在华医学传教的第一人,伯驾以一把手术刀找到了与中国人交往的方式,但他的传教事业远不及他的医疗事业成功,而他最终也没能以医生的身份完成自己的传教抱负。伯驾在医疗领域取得的成就为中国医学近代化带来了深远的影响,林呱为其病人所作的医学肖像画正是见证。

肖像画的写实性体现的是西方的写实绘画如何进入中国,而病理特征的写实性体现的则是符合西方博物志传统的观看方式如何改变了中国传统的观看。19世纪的西方人发现中国并非从前想象中的那般,于是以另一种想象来描述中国人的形象。

林呱的医学肖像画正是在这种历史背景下创作的,中国肿瘤病人的形象符合当时西方人对中国与中国人的认知——这个国家和这个民族都身患疾病,而西方先进的文明正是解药。林呱为伯驾病人画下的中国病态形象参与了19世纪以来西方人对中国国民性的构建,而且至今挥之不去。

伯驾传教与林呱

19世纪,基督新教成为来华传教的新力量,伯驾作为美部会派遣来华的第五位传教士,是第一位以现代医学传播基督福音的传教士。远赴重洋的美国传教士与名噪一方的中国画家林呱在广州十三行有过一段鲜为人知的历史。

1834年6月4日,伯驾搭乘美国商人奥利芬旗下的商船前往中国,并在奥利芬的援助下以500元每年的低价租下行商浩官位于广州十三行的房子。1835年11月,伯驾在此开办广州眼科医院——伯济医院(现中山大学孙逸仙纪念医院)。出于传教的目的,伯驾选择眼疾作为治疗对象,此时的广州眼疾盛行,中医们束手无策,而西方外科手术却能轻易胜任。伯驾通过精湛的医术扫除了中国人的偏见与恶意,获得了中国人的赞誉与信任,传教的工作似乎找到了突破口。随着医院声名鹊起,各类奇难杂症的病患慕名而来。此后,肿瘤外科手术逐渐成为伯驾最重要的外科领域。

伯驾的病人来自社会各个阶层,几年下来他在广州结交了不少人,这些人当中便有外销画家林呱(中文名:关乔昌)和林呱的侄子关韬。伯驾之所以委托林呱为他的病人作画,极有可能是为了说服西方传教机构来支持他的医学传教事业。他认为,写实图像永远比文字更有说服力。林呱所掌握的西洋技法在伯驾看来十分写实,对伯驾而言,林呱是不二人选。

美部会曾要求来华的成员向他们报告这个民族的性格、习俗、礼仪——特别是宗教对中国人的影响。因此,在伯驾心中,中国是一个未开化异教国家,它的人民需要西方科学的启蒙,需要基督福音的拯救。林呱按照伯驾的要求,对肿瘤患者的服饰、发型等明显的中国造型进行了详细的描绘。从医疗的角度来看,眼疾不如肿瘤具有冲击力,这些恐怖的病症是西方人难以见识到的,因此更值得记录。从传教的角度来看,西方罕见的病例更能体现中国人异教徒的身份,证明他们需要基督文明的拯救。

病理肖像画的写实性

伯驾委托林呱作画的时间大约是1836年至1852年,由于缺乏文字史料,作画的数量、方式等问题都难以考证。现耶鲁大学医学图书馆所藏由林呱所绘制的80张病理肖像图,其中有78幅描绘肿瘤病征,其余2幅分别为坏疽与双眼睑外翻。

就肖像画而言,无论中国传统的写真,抑或西方的肖像画概念,被画者都是有身份的人,林呱在广州十三行所作的肖像画亦是。而伯驾的病人是普通百姓,正是这些平民构成林呱画作的特殊性。他们之所以值得被画下来,是因为这些画尤其能够表现成熟肿瘤(一般有5-30年)的病理特征。

关于林呱如何为病人作画有两种看法:一是认为林呱先在宣纸上为病人的形象作草图,再将它转化成西方风格的肖像画,或者是由画工们完成这一行为;二则是认为一位顾客在林呱的画室一次要坐几个小时,将他们的面部特征画在事先画好的身体上,林呱需要对病人绘画时的光线、姿势、着装和整体布局作细致安排。

耶鲁所藏编号为29的此画另有标题“Kwan Meiurh”,这是伯驾的第5583号病例:一位45岁的丝绸绣娘,从两年前开始左侧乳房发育异常……她很瘦弱,乳房却相当于她头的三分之一,一直垂至肚脐,当她站着,以倚靠的姿势放下手臂,就呈现出一大片创面,一旦与衣服摩擦便会排出血液与乳腺的自然分泌物,可以看到她乳腺管不同的地方被大大地扩张。可见,林呱在当时已经具备了相当的写实能力。

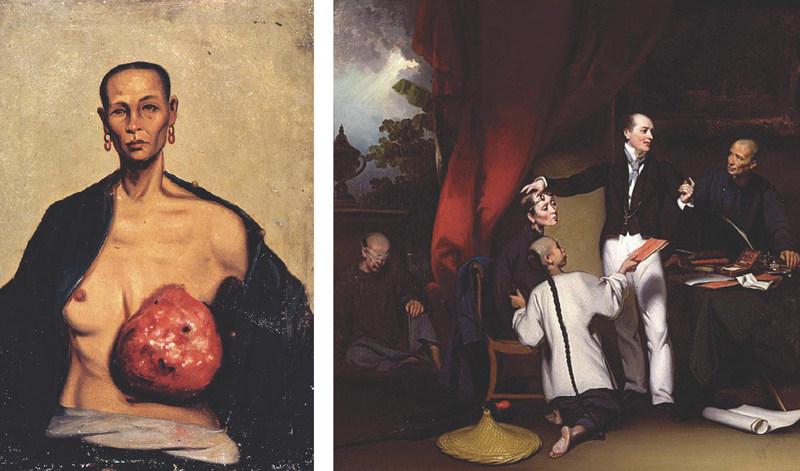

林呱与钱纳利是否存在师生关系一直有争议,唯一肯定的是林呱的“劳伦斯风格”肯定出自对钱纳利风格的模仿——强调3/4的光面与1/4的暗部,以强烈的色彩与明暗对比塑造人物形象。若以钱纳利为东印度公司医生郭雷枢所做的肖像画和林呱为伯驾所做的肖像画作对比,不难发现两者之间存在许多相似之处。钱纳利的画中共有五人:郭雷枢一边在给女病人看病,一边侧身向一名中国男子讲解,女病人的仆人跪在一旁,而画面的左侧还有一位蒙着双眼的病人坐在墙角。

林呱的画中则精简为三个人,伯驾正坐画中,身后是一名病人正在接受他中国助手的检查,而这位助手被认为是林呱的侄子关韬。林呱在构图上未作大改动,医生的背后同样挂着一幅作品,他巧妙地将钱纳利画中的油画换成一幅书法挂轴,上面写着“妙手回春,寿世济人”——这几个字来自耆英1842年赠予伯驾的牌匾。画面左侧同样摆有一张放满医生物品的桌子,同样为绿色的桌布,桌下同样散落着纸或书。画面右侧为户外的风景,林呱特地画上十三行港口风光,船外飘着美国国旗。钱纳利用一块红色的窗帘分隔画面两端,而在林呱的画里则简化为一扇落地窗。

人物刻画上,伯驾的坐姿似乎并未参考钱纳利之画,但是医生站着检查坐着的病人这一互动依然存在。医生一手抚着病人的额头,另一手攥着的姿态都无太大差异,值得注意的是林呱画中的病人与钱纳利画中的跪着仆人有惊奇的相似,同样留着长辫子,身着白褂衫背对着画面,连仰头的角度都几乎一致。林呱画中病人侧脸的更少,这样一来就不用画出病人的眼睛、鼻子和嘴巴,对于不懂透视知识的林呱来说,这个角度的五官可能很难画。

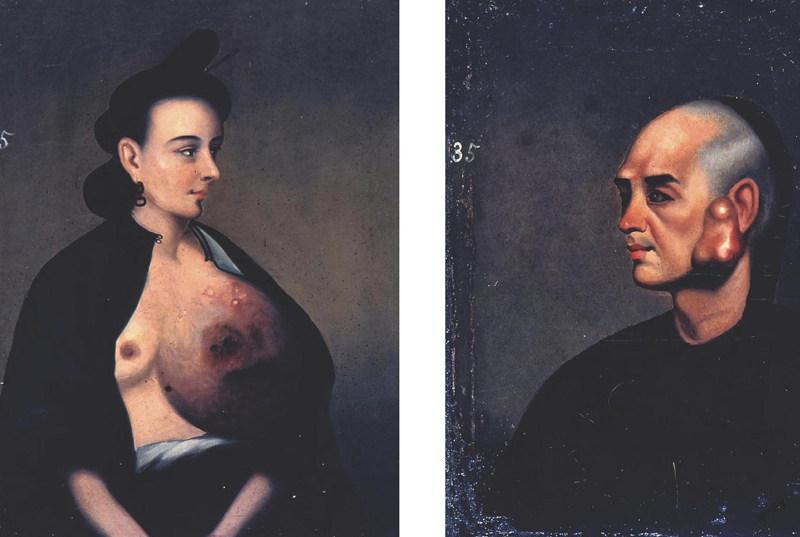

耶鲁所藏编号为15的画作是一幅几乎完全侧面的女性肖像画,据资料显示,这大概是一位满族女性,但她却长了一副西方女性的长相。在林呱80幅医学肖像画中有不少侧面的肖像画,但与此画侧脸角度相同的只有一幅,即编号35的肖像画。画中男子以左脸示人,虽然脸的转向与编号15的女子侧脸方向相反,但是侧脸的角度一致,而且鼻子与下巴的形状基本相同,甚至鼻尖的高光位置都一样。如果将编号15画作中女性的侧脸与钱纳利所绘郭雷枢医生的侧脸相对照,无论侧脸的角度、鼻形、鼻梁的高度乃至下巴的角度都如出一辙。因此,林呱作画很可能是以钱纳利的这幅画为范本。

相较林呱的其他肖像而言,这批医学肖像中的透视与比例的问题更严重。编号为71的画作中,男病人裸露的身躯被巨大的肿瘤占据,因为躯干部分随着肿瘤被放大,所以病人的头部和手部明显不符合比例缩小了。比较其他穿戴整齐的病人,这类直接描绘病人身体的画作比例失调的情况要多得多,一种可能是林呱为了刻画病征的细节而无法兼顾整体的比例,另一种可能就是他缺乏这类绘画的范本。

此外,这批作品中还涉及阴影的处理。钱纳利与林呱曾同时为茂官作过一幅肖像画,两幅画高度相似,无论从构图到细节,还是人物姿态与色彩都形同复制,钱纳利的空间深度感显然更胜一筹。这两幅图最大的不同在于茂官的脸部刻画,钱纳利为了塑造明暗对比的戏剧性效果,光源总是从左上方而来,所以茂官微侧的脸部被画上了阴影。然而林呱画中的茂官几乎是正面迎着光源,脸上不见阴影的痕迹。这一处理手法多半与中国人传统观念中不吉利的“阴阳脸”的概念有关。耶鲁所藏编号为26的医学病理画,备注为一位“长得像佛”的女人,这是因为他对女人面部的刻画结合了中国传统肖像画法——不对称眼睛的描绘方式。类似的画法可以在南京博物院所藏的明人肖像册中找到先例。

简而言之,林呱医学肖像画中的写实风格基本遵循钱纳利带来的英国学院派风格——在深色的背景中以强烈明暗对比凸显人物。这批作品,从肿瘤的轮廓造型到皮肤溃烂的颜色,乃至扩张的毛细血管都逼真地呈现,由此说明,林呱的病理的写实性是其他类型的外销画所不具备的,这甚至影响了后来的病理摄影。

作为传教与募捐的展示品

1844年12月8日,清政府终于准许在全国传播基督教。伯驾日记里多次记下当时他举办的各种礼拜与向病人发放宣教小册子的情形。梁发是第一位华人传教士,他亲眼目睹了伯驾在医院传教的过程:“他一边指点着挂在医院厅堂四周的描绘治愈各种病例的图画和说明,告诉听众,这些手术都是在神的保佑下进行的……他们的灵魂是有病的,这病只有耶稣基督能够医治。”

这些记载中均提及了林呱医学肖像画中的手术前后对比作品组,但是现存的画作中仅有编号为31与32,标题为Po Ashing的一组手术前后对照的画作。作为唯一的一组对照型画作,编号31号手术前与大部分的肖像一样,背景是一片深沉的颜色,病人坐在画中央,左上臂巨大的肿瘤被精细地描绘,而编号32号手术后的画作中,被截肢的病人站在室外,背景变成了一片开阔的风景。

林呱的医学肖像画第一次的异国之旅应该是伯驾1837年的日本之行,他在写给家人的书信中提到:

“这些文件以日本人能读懂的中文写成,查尔斯·京先生写道:‘我听说天皇对医生的职业非常尊崇,我们的船上有一位医生,他擅长治疗眼疾、白内障、癌症、肿瘤,也善于做截肢手术等。前来日本的途中,他曾在中国停留,在那里实施了很多治疗,其中一些重要的病例的画像他随身带来了。”

然而日本的锁国政策与清政府相比,有过之而无不及,伯驾与同伴遭到日本政府的两次拒绝后就返回了澳门。随着中英关系的恶化,鸦片战争中断了伯驾的在华行医,医院在1839年关闭,次年7月,伯驾从澳门乘船前往纽约。

肿瘤与中国形象

18世纪的欧洲正处于启蒙运动,启蒙的倡导者被中国文化深深吸引。可是,这个时期的欧洲人对中国其实相当陌生,布歇、华托、皮耶芒画笔下的中国人形象大概是根据16、17世纪来华耶稣会士游记臆想而来。马戛尔尼使团来华之后,越来越多的商人、传教士、旅行家开始前往中国,他们的报刊、游记、回忆录、画集,让西方人逐渐从18世纪对中国的幻想中走出。鸦片战争之后,西方人充斥着各种对中国人的误解、歧视与偏见,这些内容在19世纪共同构成了所谓“真实”的中国人形象。

翻阅伯驾刊登在《中国丛报》的病例,不难发现他记录了许多病人对外科手术疼痛的反应。1846年的中国,才有了近代第一例在麻醉下进行的手术。在此之前,伯驾都是在非麻醉的情况下进行手术,但他发现他的中国病人竟有着异于西方人的忍耐力,无论从男人到女人还是小孩都有这种能力:

“病人在做出决定后,完全无视疼痛的感觉,并在手术切除肢体的时候还看了下骨头……她的坚强意志超过了我所见的任何人。在整个切除过程中,她几乎没有发出什么呻吟。她在下手术台之前,还带着真诚的微笑,握手感谢当时在旁帮忙的人。”

林呱肖像画中人物的表情刻画反映出他为了达到伯驾要求表现某种中国人性格中罕见之处所做的努力,进而在筹款募捐之时,利用中国一异教徒对疼痛“天然”的麻木与外科手术的先进来证明医学传教能使中国人皈依基督教。尽管伯驾和林呱并非旨在凸显中国人与疼痛的关系,却为中国人麻木的形象埋下了伏笔。

林呱的医学肖像画会让人以为,肿瘤疾病在中国极为盛行。肿瘤之所以“盛行”,不得不归咎缺乏解剖学知识的中医。虽然随着对中医的了解,不少西方人发现中医在一些病症的治疗上颇有疗效,但当19世纪西方现代医学进入中国之时,外科手术的优越性显而易见,它可以轻易地解决许多中医棘手的疾病。

在西医的眼里,中国人的肿瘤之身只要经过外科手术的治疗便能痊愈。西方人对中国人的固执不仅疑惑,而且,当一个中国人拒绝接受外科手术,传教士会就此大谈中国宗教的混乱与无知,却不晓得遵行孝道的中国人谨记“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”。

伯驾曾接触过一位只有截掉手臂才能保住性命的病人,但他听了医生的解释之后依然拒绝手术,这位病人就是林呱唯一一组手术前后对比画中的Po Ashing。耶鲁所藏编号为67的画中病人名为Wang Keking,是伯驾的第2231号病例,这名患有先天性肿瘤27岁男子从小饱受折磨,如今肿瘤几乎相当于他体重的三分之一,如林呱画中所示。伯驾在与中国人直接接触的过程中,他一面可怜中国人的遭遇,一面痛斥中国人的愚昧,但他始终没有放弃对中国人的拯救情。可以说,林呱为伯驾病人画下的肿瘤不仅仅是他们身体上的疾病,而是整个国家、整个民族的病。

从传教的角度来看,肿瘤意味着中国道德的堕落,正是因为中国人的迷信、无知、低级的偶像崇拜,他们才会得这种西方人没有的疾病。从现代医学进入中国的角度来看,肿瘤标志着中国医学的落后,西方以居高临下的姿态审视中国人在手术中呈现的性格,它们正是中国文化的野蛮与未开化的体现。这种对应的关系最终构成了19世纪西方的中国人观念。