漫话六七十年代广州出口画

吴泰

历史场景通常有三种;光明的、黑暗的、平淡的。黑暗的过去很难使人回味;这一辈人里头,文艺界的苦闷年代可以说就是上世纪六七十年代。老辈文艺界大多不想再提起那段历史。

活在不寻常的日子

我生于1962年,家父吴灏(1930-),别字子玉,祖上业医,自幼酷爱书画,曾拜赵少昂为师;考入省立艺术专科学校,师从校长丁衍庸学习西洋画;1954年拜上海谢稚柳先生为师,受益良多;1962年经中山大学古文字学者商承祚引荐,进入广东省博物馆工作,负责复制,鉴定,修补等;工作不足半年,适逢全国掀起大精简运动,省博物馆要精简人员过半,单位员工天天在科室争吵,父工龄不足,于是自动请辞,成为当时为数不多的个体户。

在那不事生产的年代,靠画画维持生计谈何容易?要么在事业单位写政治宣传画(油画及水粉),要么就要为国创汇,写出口画。当时没有单位的画家被称为闲散人员,广州没单位的画家有十来人,记得有:卢子枢、李国华、陈子毅、麦汉永、孙锦、沈厚韶,还有我父亲等。这些“闲散劳动力”,写出口画是他们的唯一的选择。后来商承祚教授跟父亲说:“你画这个(出口画)会写坏手势的。”然而,父亲为了生活,别无选择,也是没办法的事。

画出口画这行当于50年代末就已有了。1966年“文革”,1967年武斗,这段时间被中断了,不单这一行,全国的生产建设也停顿下来;到1969年政治倾向极左,再到1973年的“批林批孔”、1974年的“批周公”,在这近十年的世界里,知识分子很多被打成“牛鬼蛇神”、“反动学术权威”,这些人没工作、没工资,不允许搞私帮,还要受街道居委会、革委会的监管。

那时,广州有两家从事工艺画出口的外贸公司,一家是成立于1958年的“黄埔外轮供应公司”(黄埔海员俱乐部及沙面门市部),另一家则是成立于1956年的“广东省工艺品进出口公司”(办事处在大德路和人民南路)。父亲通过外轮公司的业务员(黄埔外轮供应公司的业务员叫麦广礼)取得订单,每月计件交货。“文革”前,父亲接订单的数量是没有上限的,能者多得。他交货(出口画)后,出口公司当面给他工钱,遇上旺季还得赶货。

父亲曾画过无数的出口商品画,竹帘、竹碟,胶杯,山水花乌,狮虎走兽,从2分钱画到4块钱不等。在我的记忆中,他的最高纪录是一个月画400张画,那时他还年轻,累不倒,可上年纪的卢子枢就不行了,画400张竹帘画,累得半死,结果大病一场,时间是在1963年左右。

从1963年到1973年,是我父亲绘画生涯中最惨淡的年代。上世纪60年代至70年代,中国正处于社会政治斗争最激烈的年代。我当时年纪幼小,现在回忆起那番日子,记忆显得有些模糊,只知家里境遇不甚好,很苦闷。父亲终日忙乎,没空理会孩子的功课;母亲是岭南派画家黄少强的小女儿,未受过苦,也看不惯人情冷暖、世态炎凉;更挨不惯穷,恰好又遇上她的肺痨大发作,那滋味更不好受。前些天,我与兄长吴裘论及此事时,才知悉当中更多的细节。俗语说:“孩子没娘,说来话长”。关于父亲的这段坎坷往事,还需从头道来。

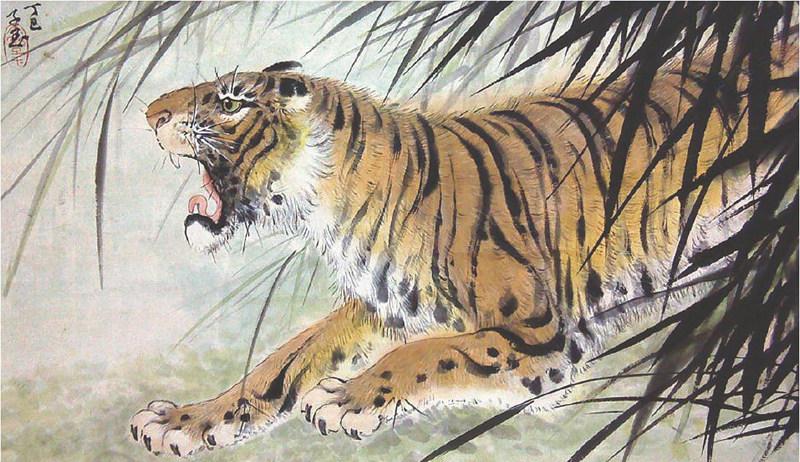

像虎亦如猫

自1968年“文革”后要走集体化道路,“单干”的不能与出口公司在经济上有任何直接的联系,一律拨归街道管理。出口公司不能直接发工资给个人,要先通过街道服务站;以我父为例,要向服务站交管理费才能收取酬劳。起初,父亲只需做60元钱的额度,后来竞要做到84元钱,因为他还得另缴20块钱的费用给街道服务站,最后到他手里才是60元,而超出的部分还要倒扣。

父亲每个月最多能画21张,每张4元钱(出口公司一张卖16元钱),刚好母亲也能画(上颜色),又多算一个份额,加起来可以做到120元。我母亲是在1970年去世的,她去世后,我父亲只能做回60元。1973年44岁,他决定转行在家教学生,从此不画出口画。屈指一算他干这一行也足有十年。

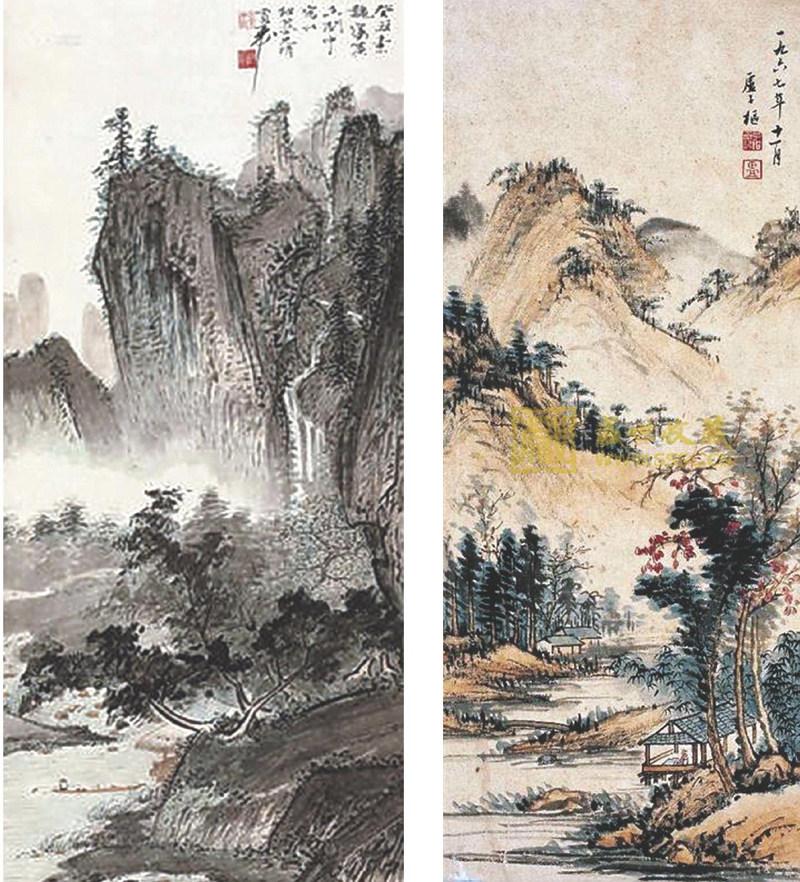

出口画的类型杂而多,除了有国画、竹帘画,还有出口公司发外加工的如竹碟、胶杯画等。竹帘画在“文革”前就已经存在,要拿白板竹帘回来加工,扫一过白矾水,再在上面按国画的形式画,题材丰富,如山水、花鸟、走兽、人物等。1963年至1966年期间,每张画的来料加工费价格分成5角、8角、1元、1.5元不等。由于国画的幅面一般不大,约在40cm×70cm,以山水、花鸟及走兽等题材居多。不过,画这类题材存在相当的局限性,既取决于买主(海外海员)的趣味,同时也受政府的严格监控。

关于山水题材的出口画,画家一直都有在画。当时,来广州的日本海员最喜欢水墨山水,因为他们崇尚禅意,容不得半点色彩。在日本的农村家庭里,家家户户都有设一座神庵的习惯,都喜欢在神庵内挂一幅山水画。可以说,日本农村的传统习俗根深蒂固,深受中国文化影响,故在出口画里以日本海员购买者最多。古代日本的汉画也多抄袭自明朝的浙派山水画(浙派基本上是学南宋的马远和夏珪,属北派山水),我家父那时亦写这一路,因此他这路数也迎合了日本海员的喜好。

当时的这种“行画”,业务员是根据客人需求而下订单的。例如,老虎、苍鹰受欢迎就叫画家们写个样板来,认可了再指定每项写多少张。如此下来,画家之间开始相互竞争,容易写的大家抢着做,难写的就成了“猪骨头”,得练好十八般武艺才行。一个画家本来就无可能样样皆精,样样都会写的。

在这些画家中,有一位名叫沈厚韶的(沈仲强的大女儿)女词人,早年曾跟朱庸斋先生学词,擅画山水和花卉题材。据说,她有好几次都遇上棘手的难题,几次交货屡屡被退回。一次,她拿着一批“老虎”找我父亲帮忙修改,我偷偷前去窥看一眼,顿时心想:天啊,这哪里像只老虎,嘴尖尖的,俨然是只果子狸嘛!

幸好,父亲在读省艺专时学过西洋画,写生本领不差,画什么像什么。当时,他常常去动物公园写生,鹰可以随便写到,但老虎是白天睡觉,晚上才出来活动。白天不动的老虎,只能画细部,因为它老是无精打采的,不是踱步就是睡觉,要写一个好的姿势实在太难。他便想起猫,反正老虎和猫同属猫科类动物,当年家家都养猫,要观察猫的姿势容易得很。于是,他就按猫的姿势画虎。几年下来,他什么姿势的老虎都画过,画风又很受日本海员欢迎,写一张卖一张,直到1971年9月林彪出事后,上头规定不准画老虎,理由是:“彪”为小虎,以此而忌讳。

批“黑画”

不料,1974年江青发起“批黑画”运动(其实早在1968年前后,政府已经干涉美术类题材,尤其规定不得画水墨山水),受海员欢迎的水墨山水被禁画,被说成是画黑山黑水,污蔑了伟大祖国形象,故不能画。至于画花鸟,两只鸟儿蹲在一块,被说成是“谈情说爱”的资产阶级思想,又不能画。画走兽,日本海员喜欢鹰和老虎,特别是老虎最畅销。现在还能找到陈子毅、李国华(李劲望之父)画虎及鹰的图片,陈子毅本来只画花鸟,这回也没办法,勉强也画老虎和鹰。

“文革”期间批“封、资、修”,以致外销画无以为继。畅销的题材不能画,只能画革命圣地,导致卖不出去,出口公司始终是个营利单位,不是善堂,没有销路的东西是不会买的。后来,出口公司只能向我父亲发外加工一些工艺品,像“竹碟”、“塑胶杯”这类的活。“竹碟”是省工艺品进出口公司发外加工的,到西朗竹碟厂拿货回来画,大概1到1.5角画一只,用药水在白板竹碟上画画,完了以后涂光油,成为一种工艺摆设。父亲画了几个月就停了,接着继续画“塑料杯”。“塑料杯”亦是如此,用特制药水来画(还是反色的,即上红色不是红色而是黄色)。

母亲去世前一年(1969年),父亲再无其他画可画,只好画胶杯,2分钱一只,他拿了两箱回来,堆得满屋都是。人真要到这种境地的时候,才能体会到什么是贫病交迫。母亲的肺痨病越发严重,直至肺空洞。她向来悲观,见此情此景,不禁悲从中来,泪如泉涌,最终愤世自尽。然而,世事如棋,谁能预料到,她走了一星期后,黄埔外轮公司居然重新准许画家作画,下订单了。

值得一提的是,那段时期的“行画”与后来行画有很大的区别,改革开放后的“行画”,是按以前香港“行画”的运作方式来营运的,以油画居多,多是卖给中东石油国以及西方发达国家,然后挂在他们酒店的客房内作装饰用。广东的外销油画,主要临摹自西方古典油画,一个样板写数十张,每幅从40元到60元不等。“文革”期间的出口画,其客户一般是外国海员买来挂在家中装饰,纯粹属个人喜好。出口公司的选购准则是按照画家的习作为依据,择优选取,并以此作为样板,再进行批量制作。可见,它与后来的行货油画有着本质上的区别。