明朝“茶马互市”探析

贾兴荣,李国栋

(烟台大学文学院,山东 烟台264005)

作为一种“互市”制度,茶马互市是指,中原王朝与少数民族之间,在统治者划定的区域内,实行以茶易马的方法进行交易,中原王朝获得战马等牲畜或其他畜产品,而周边少数民族则交换来茶叶、布帛、农产品等生产和生活必需品。茶马成为民族贸易的主要对象,但互市并不仅限于茶马。

由于中原王朝和边疆民族地区地理环境的差异,在不断适应环境的发展过程中形成了两种截然不同的文明:农耕文明”和“游牧文明”。生活环境创造了一种文明,这种文明同时又影响着生活环境。这也促成了一种我国历史上民族关系的根本性或主流:长期联系、密切交往、相互依赖、共同发展。不管是“战”或“和”,历代中原王朝统治者都十分重视与周边少数民族的关系,坚持“守中御边”的思想。

一、明朝实施茶马互市背景

(一)经济结构的差异性和互补性

互市作为一种经济沟通手段,它的产生,主要由于内地与周边少数民族的生产结构差异,这种差异在总体上表现在农耕文明和游牧文明的社会分工上,而这也促进了茶马互市的发展和完善。

中原王朝很早就有饮茶的习俗,唐朝以前称之为“茗”,“自秦人取蜀而后,始有茗饮之事”[1],可见饮茶习俗由来已久。茶之于边疆少数民族是一种珍贵的饮品,具有生津止渴、去腥助消化的功能,明人王廷相曾说,“茶之为物,西戎吐蕃古今皆仰之,以其腥内之物,非茶不消,青稞之热,非茶不解”[2]。《明史》[3]也有记载:“番人嗜乳酪,不得茶,则困以病”。但由于茶叶产自中原,在少数民族地区流行之初只能算一种奢侈品,也只有上层人士才能饮之,随着茶叶产量的增多和中原王朝与边疆少数民族之间交往的频繁,饮茶之风开始盛行,边疆少数民族迫切希望能从中原王朝获得大量茶叶。

马匹在古代一直是国力和军事的重要支柱,尤其是明朝从蒙古人手中取得天下后,明统治者不得不面对以蒙古骑兵为主的北元残余势力的侵扰,同时在统一周边少数民族的过程中,也逐渐明白战马和骑兵的重要性。中原王朝要对付剽悍的骑兵,必须有一支能与之抗衡的骑兵部队,而作为“农耕文明”影响下的中原王朝,战马和骑兵恰是亟需的。“高帝(即明太祖)时,南征北讨,兵力有余,唯以马力为急,故分遣使者以财货于四夷市马”[4],“盖胡之胜兵在马,中国非多马亦不能博胡”[5]。正是在这种历史现状下,以“茶叶”和“战马”为主的茶马互市开始逐渐形成。

一方面是中原王朝向外扩张和征战,另一方面是少数民族地区发展市场的需要。这两股力量相互交织和作用,形成了具有民族特色的“茶马贸易”。市场在民族经济发展过程中,自我调节的作用不可忽视。农耕文明和游牧文明创造了两种不同的生活方式:农耕文明下的中原,盛产茶叶而缺少战马;游牧文明下的周边少数民族,盛产战马而缺少茶叶。于是在这种境况下,在统治者的默许下,自然而然的形成一种以“茶马”为主的民族贸易市场。如果将当时的中原和边疆民族看作一个整体,这种由地理环境铸就的不同的生活习惯,可以看做在生产力和分工的作用下产生的特殊文明。而这样的分工,在马克思主义者看来,正使得各民族能够相互依存和发展,社会大系统能够良好的运转和前进。

(二)巩固统治,维护边疆的稳定

自古以来,蒙藏两个民族之间的关系,经常是关乎到中原王朝稳定与否的重要因素。明朝建立之后,蒙古民众一直想恢复元朝时期的统治地位,与明朝的对抗时有发生。此时蒙藏之间的关系、汉藏之间的关系,对中原王朝的统治将会产生很大的影响。明朝自建立之初,首先要解决的民族问题便是对藏区的统治和对蒙古的统一问题。面对北元的不断抵抗,明朝投放了大量的兵力,而对藏区的统治缺少了部分武力,是统治者在权衡利弊的情况下,效法汉武帝断匈奴右臂的做法,在汉藏交界处,施以茶马互市为主的怀柔羁縻政策,加强同藏区的交往,隔绝蒙藏之间的联系。《明史》号称明在藏区“行茶之地五千余里”,可见当时茶马互市规模之大。历史证实,这也是一个双赢的政策,明王朝通过与藏区的茶马贸易,既得到了与北元抗衡的战马,也稳固了对藏区的统治。

一般而言,汉族与少数民族间的贸易应是一种纯经济的交换活动,唐时如此,但到了宋、明时期,这种互市便有了很深的政治羁縻意图。明朝为了对抗蒙古的侵扰,运用经济和政治相结合的手段,控制和开放茶马互市来羁縻周边少数民族。

(三)各民族经济得到发展,民族贸易开始繁荣

明朝自建国之初恢复社会秩序时便开始了经济的复苏发展,垦田增加,人口持续增长,粮食产量增多,政府税收也在不断增加。在明初经济恢复和发展政策的影响下,到明朝中后期,农业、手工业和商业都有了较大的发展,随着全国总体商品经济力量的增长,农业商品化进程加快,经济作物的利润开始急速增加,人们大都将此作为投资对象,茶叶的珍贵性和其中的巨大利润,使得茶也成为了普通民众的竞相种植的农作物。明朝中后期出现的资本主义萌芽,更促进了大规模农业的发展。

在明朝的稳固统治下,周边少数民族的经济也得到了恢复发展。尤其是蒙古族,到俺答汗控制了漠南蒙古,完成了蒙古主要地区的统一时,便结束了和明朝的对立状态,恢复了友好交流,并在其势力中心库库和屯(今呼和浩特)地区大力发展经济,蒙古在其带领下,社会安定,经济得到恢复和发展。这些都促使市场处于强劲的扩张之中,其扩张半径一直延长到周边少数民族地区。经济的发展对于民族贸易提出了要求,民族市场开始复苏繁荣。而中原和边疆这种互补性较强的经济结构,更存在发展贸易市场的内在动力。在中原市场不断扩张和少数民族发展市场的推动下,各民族要求互市的的呼声越来越高涨,“互市”制度逐渐发展和完善。

二、明朝“茶马互市”的基本概况

茶马互市肇始于唐朝、兴盛于明朝、衰落于清朝,持续时间长达千余年。这期间繁荣于明朝的茶马互市制度,统治者将其作用发挥到了极致。良好的社会运行总需要有一套稳固而严密的制度来保障,古代社会的社会控制一般会通过政权的形式出现。明朝的“茶马互市”形成了一套严密的运行系统,明统治者也制定了种种制度用以保障茶马互市的顺利进行。清人说,“故唐、宋以来,行以茶易马,用制羌戎,而明制尤密”[3]。

(一)茶马司的设立

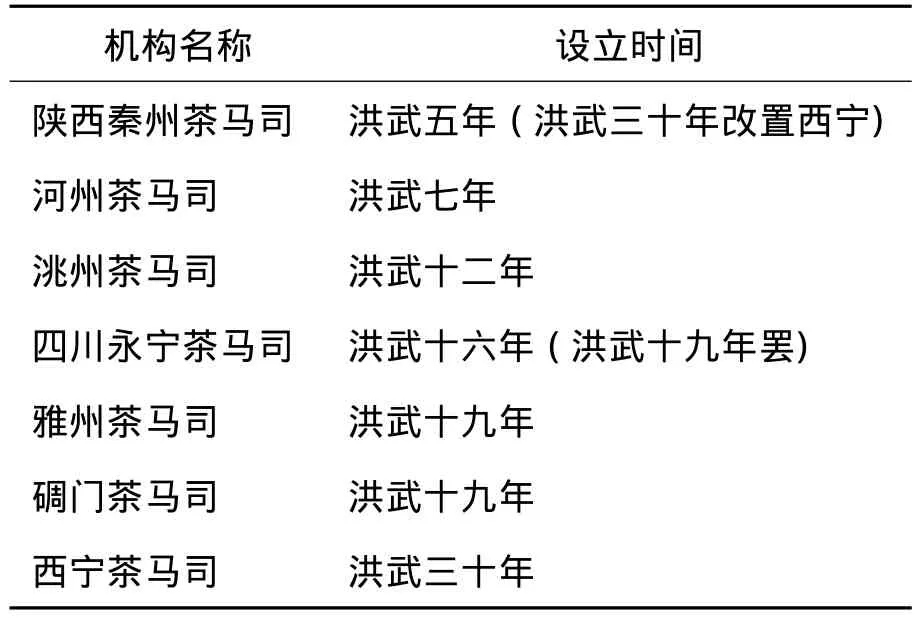

洪武五年(1372年),明政府在陕西秦州设立了第一个茶马司。自此之后到洪武末年,先后设立了多个茶马司机构,专司茶马贸易之事。《明史》载:“洪武初,设茶马司于秦、洮、河、雅诸州,自碉门、黎、雅抵朵甘、乌斯藏,行茶之地五千余里。山后归德诸州,西方诸部落,无不以马售者。”洪武年间茶马司的变化大致如表1所示。

表1 洪武年间所设茶马司一览表

从表1可以看出,在洪武1372到1397年间的20年间,明朝先后设立了7个茶马司,以掌管茶马贸易之事。这充分说明了明太祖朱元璋建国之初制定的“以茶驭藩”“断匈奴之右臂”的做法得到了严密的执行。明朝茶马司设大使一人,正九品,副使一人,从九品。茶马司虽地位低微,但是权限却非常大。明朝中后期为了加强对茶马司的管理,统治者从中央派巡茶御史管理茶马互市,茶马互市得到了很好的监管和发展。

(二)严密的茶法和马政

《明实录》上说,“茶马,国之要政”;《明史》也记载,“国家重马政,故严禁法”;明朝形成了东有马市,西有茶市的繁荣局面。为保障这种贸易的繁荣,明朝政府从茶法和马政两个方面,运用社会控制的制度手段,以强制和明文规定的形式规范了茶马互市。在阶级社会里,社会控制规定了统治阶级的统治地位和被统治阶级的被统治地位。而从经济上说,明朝中原市场经济的高度发展,使周边少数民族对中原的市场经济产生了一种依赖,钱币在周边少数民族的流通较明显地体现了这种依赖程度。明政府运用制度控制和经济控制的手段,制定了一套严密的茶马互市制度。

1.严格控制茶马贸易比价,实行“茶贵马贱”的政策

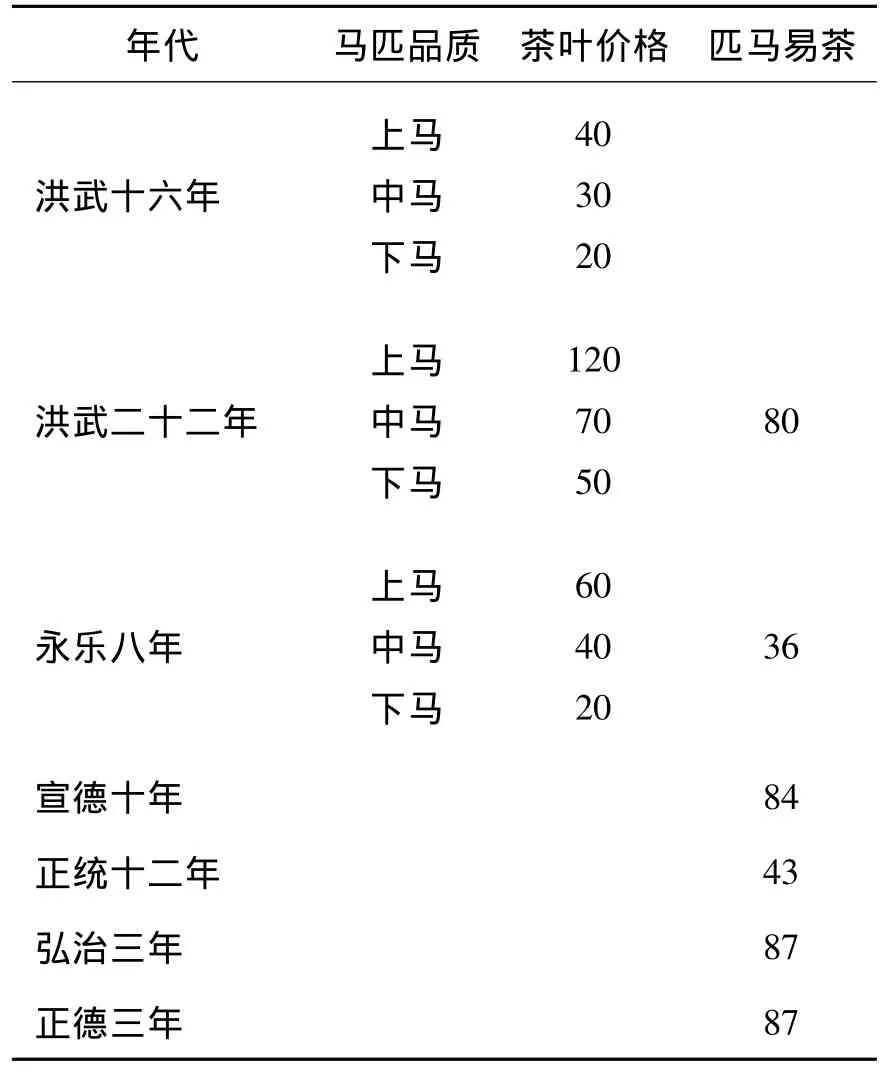

洪武三十年(1397年),明太祖朱元璋便说,“夫物有至薄而用之则重者,茶是也,始于唐而盛于宋,至宋而其利博矣,前代非以此专利,盖制戎狄之道,当贱其所有而贵其所无耳”[3],明王朝这种“贱其所有贵其所无”的政策,实际上是一种对茶马贸易的垄断。通过这种垄断,一是保障了战马的来源和国库的收入,二是能够“以茶驭藩”,达到羁縻统治的目的。根据史料记载,我们统计出各地茶马司的贸易比价(参见表2),从中可以明确的看到明朝这种“茶贵马贱”的现象。

表2 明代茶马价格统计表

时明太祖朱元璋曾说,“每马约于茶百斤,岁给茶三百万斤,可易马三万匹”,按此,每匹马应易得百斤茶叶,可就表2来看,匹马易茶数压的非常之抵,茶贵马贱是一个显而易见的事实,虽然茶马比价时有波动,但始终都存在茶贵马贱的现象。弘治年间官员杨一清曾奏报,“臣今年正月间(弘治1505年),量发官银一千五百七十余两,委官前去收买茶七万八千八百二十斤,计易过几扇骡马九百余匹,若用银买,须得七千余两,其利如此”,通过计算,我们可以看到,官买茶为每斤用银零点零二两,平均每匹马可交易得八十八斤茶叶,若用银两交换茶叶,平均每匹马约用八两。如果用官卖茶的市场价格计算,每匹马应该换得茶叶约四百斤,与八十八斤相比差值高达三百一十二。这种显而易见的茶贵马贱的垄断,昭示了明王朝对茶马贸易的政治控制,这种手段的施行,也达到了“将茶价涌贵,番人受制,而良马亦有不可胜用者矣”的效果[6]。

2.颁布金牌信符制度

明王朝为了垄断茶马贸易,颁布了“金牌信符”制度,其形式上是差发马,即象征性的实物赋税。洪武二十六年(1393年),明太祖命曹国公李景隆颁布金牌信符制度[3]:“原额牌四十一面,上号藏内府,下号降各蕃。篆文日‘皇帝圣旨’,左日‘合当差发’,右曰‘不信者斩’。洮州火把藏、思囊日等族,牌六面,纳马三千五十匹;河州必理卫二州七站西蕃二十九族,牌二十一面,纳马七千七百五匹;西宁曲先、阿端、罕东、安定四卫,巴哇、申中、申藏等族,牌一十六面,纳马三千五十匹。”

按照明廷的规定,这种检验凭证每三年征发一次,届时由朝廷派出的官员深入少数民族贸易地区,验明信符,按照规定的比价,交换茶马。这种严格的差发马赋的形式,将本来自由贸易的互市转变为封建赋税义务,对周边少数民族居民来说,这既是一种封建的徭役,同时也强化了他们对中央王朝统治的认同感,显示出了明王朝对周边民族地区的强有力地统治。这种认同感随着时间的衍进会形成一种凝聚力较强的内群体,成员在心理上会自觉认同并归属于内群体当中。内群体的形成对于统一的多民族的国家的形成具有重大的意义,这种高度聚合的群体,会使国家凝聚力增强,国家实力得到提升,多民族国家将会得到巨大的进步和发展。但是这种群体凝聚力也会产生一种消极的影响,若统治者对这种群体要求过高或索取过多,这样的凝聚力将会反过来对抗国家的发展。也正如马克斯韦伯说的那样,在纯粹的传统型支配里,被统治者若不满统治者的过度索取和要求,便变会产生抵抗,对于支配者的抵抗到达一定程度时便会产生传统的革命。明朝末期,由于严重的茶贵马贱现象和赋税的增加,在周边少数民族的抵抗下,统治者也不得不废止了金牌信符制度。

3.严禁私茶

茶马贸易中蕴藏的巨大利益使得商人们趋之若鹜,进行私茶贸易,牟取暴利,明王朝为了治理这种现象,在律法中作出了严格的规定,《大明律》中规定“私茶出境与关隘者,并凌迟处死”,《明经世文编》也记载“私茶出境者斩,关隘不觉察者处以极刑”,《明会典》有“凡兴贩私茶、潜住边境、与番夷交易、及在腹里贩卖、与进贡回还夷人者、不拘斤数、连知情歇家牙保、俱发烟瘴地面充军”的规定,这些规定都很好地体现了明朝统治者禁绝民间私茶贸易的决心。洪武年间,朱元璋为了做出表率,将贩卖私茶的驸马欧阳伦逮捕并处以了极刑。社会学家将这种偏离或违反一定社会行为规范的行为称为社会越轨,默顿在他的社会失范理论中将这种失范行为归纳为,人们用社会认为合法的手段不能实现自己的文化目标时发生的越轨行为。明时,下层民众为了获得茶马比价之下的巨大的利润,又因为朝廷的严密控制,铤而走险走私私茶。为了控制这种越轨行为,明朝运用制度控制手段,制定了一系列规范越轨行为的法律。除了律法的保障,统治者还专设检察官,定时巡查茶马贸易集市秩序和有无民间贸易的状况。

嘉靖十五年(1536),梁材曾有一段话很好的描述了明王朝严禁民间贸易的做法:“盖西边之藩篱,莫切于诸番;诸番之饮食,莫切于吾茶。得之则生,不得则死。故严法禁之,易马以酬之。禁之而使彼有所畏,酬之而使彼有所慕。所以制番人之死命,壮中国之藩篱,断匈奴右臂者,其所系诚重且大,而非可以寻常处之也。”[6]

(三)明朝与其他少数民族的互市

明政府为了安抚居住在东北地区的女真族,在与其交界处设置区域实行互市。明朝政府颁发给女真酋长一种凭证,叫做“勘合”,每年的特定时间,就可以持这种勘合到指定的地点进行贸易。当时明王朝在开原设立马市与建州、海西进行贸易,这种马市由明王朝所派官员主持,负责检查货物,并征收一定的赋税,这种赋税被称为“马市抽分”。同时明王朝对前来进行贸易的女真首领还给予一定的奖励。

嘉靖年间,蒙古统治者俺答汗多次请求与明朝通贡互市,但都被拒绝。隆庆五年,俺答汗受明封为“顺义王”,与明朝的关系有所缓和,俺答趁机多次请求与明朝设榷场互市,明政府为了控制蒙古防止边疆的动乱,答应了俺答汗的请求。明政府先后于大同宣府、延绥、宁夏、甘肃等近边地区开设马市,互市贸易,马市贸易日益发展繁荣。同时明蒙关系也得到了友好的发展。

三、明朝“茶马互市”羁縻政策的社会价值

(一)促进了民族经济的繁荣

明朝“茶马互市”发展,一方面繁荣了明朝的经济,另一方面也促进了民族经济的发展,丰富了民族贸易内容,开阔了民族市场。随着“茶马互市”的形成和发展,游牧区的畜牧业得到了空前的发展,以马匹为代表的畜产品有了更广阔的销售渠道,这也带动了牛、羊等牲畜的发展。中原地区由于茶叶利润的增加,出现了大量茶农,为种植茶叶开垦了大量的荒地,雇佣了大量的劳动力,这也促进了资本主义萌芽的出现,中原的茶叶种植逐渐走向了专业化和普遍化。尽管茶马互市在明朝具有很强的政治意图,且具有茶贵马贱的不平等交换,但若不脱离当时的历史环境,却真正的促进了当时民族经济的发展,各民族在一定程度上各取所需,互通有无。周边民族在与中原民族进行茶马互市的同时,中原大量的文化和技术传入到牧区,各民族人口的流动速率也开始增强,以游牧业为主的边疆民族开始发展一定的农业,而农耕区的畜牧业也得到了发展。这种相互促进的经济贸易方式,在繁荣了经济的基础上,加强了各民族间的友好交流,对形成和谐的民族关系起到了不可忽视的作用。

(二)促进了各民族文化的交流和沟通

茶马互市在成为一种制度之后,产生的影响远远超出了茶马互市本身。茶马互市形成的基础是民族间关系的友好,同时茶马互市的繁荣发展又促进了民族关系的和谐,增进了民族认识和理解,民族关系有了新的发展起点和方式。茶叶和战马不仅成为中原和边疆重要的经济联系纽带,而且也逐渐成为一种政治和文化的联系纽带,它对加强明朝中央与周边民族乃至中原和边疆人民之间的依存关系发挥极其重要的作用。明朝的各种技术和先进文化逐渐通过这种经济交流的方式传入到边疆民族地区,而中原王朝也逐渐开始认识到少数民族生产及生活的特殊方式,对增进双方的关系,了解双方的文化习惯有重要的作用。

(三)有利于民族团结和多民族国家的形成和发展

在互市场所未确定之前,很多少数民族民众驱马来中原交换茶叶和布帛,这其中既有普通民众,也有商人,并且随着市场的完善,进行这种商品交换的人数逐渐增多,这就促进了不同民族之间的交流和发展,这对统一的多民族国家的发展起到了重要的作用。明王朝为了避免周边民族的背服,许以开立互市进行贸易的方式来羁縻少数民族,同时如果与少数民族间的贸易过于繁盛,统治者也会担心周边少数民族经济的日益繁荣,威胁中原王朝的统治;而如果采取禁绝互市来打击周边少数民族的措施,却又有可能使得少数民族经常发动战争侵扰边境安全,因此对于统治者来说,适当的互市是对于统治阶级的一种考验。面对周边少数民族对明王朝经济体系的依赖,明王朝出现两种观点,即开放互市以羁縻和禁绝互市以制裁的观点。而明王朝采取的适当开放互市以羁縻的茶马互市政策,适应了历史发展潮流,随着茶马互市的发展,贡马、市马成为了某种封建义务,这从侧面反映了中原王朝对边疆民族统治的加深,这种统治认同,对中华民族多元一体格局的形成具有重要影响,对民族的繁荣兴盛作出了巨大的贡献。

四、结语

明朝的茶马互市制度是特定的历史条件下的产物,不同的经济结构促进了以差异性为基础的茶马互市的形成,民族经济的发展繁荣,市场的扩张使得茶马互市迅速卷入到明朝大的市场体系中。明朝的“茶马互市”采取了一种羁縻周边少数民族的新的方式,从单纯的政治统治,融合了经济因素,颁布了一系列的政策,设立茶马司,实行严格的茶法马政,禁私茶等等的这些措施。这既加强了汉族和少数民族之间的交流和发展,维护了边疆民族的稳定,同时又促进了民族经济和民族贸易的发展,对中华民族多元一体格局的形成和发展,对统一的对民族国家的形成产生了重要的推动作用。

[1]顾炎武.日知录[M].长沙:岳麓书社,1996.

[2]魏源.天下郡国利病书[M].上海:上海书店,1985.

[3]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[4]王世贞.山堂别集[M].北京:中华书局,1985.

[5]归有光.马政志[M].北京:民族出版社,1999.

[6]陈子龙,等.皇明经世文编[M].北京:中华书局,1962.