中欧对话中的认知差异:对欧洲 (欧盟)四校大学生有关中欧关系认知的调查与分析

石 坚,易 丹,李竹渝

中国社会科学院2015年2月27日在北京发布的《中欧关系研究报告 (2014)》称,无论从国际环境来看,还是从双方各自发展的需要来看,中欧关系在未来的十年将向更好的方向发展,其前景值得期待。①中国社会科学院:《中欧关系研究报告 (2014)》,2014年2月27日,http:∥news.xinmin.cn/domestic/2014/02/27/23638493.html,2015年7月9日。报告认为,2003—2013这十年来的中欧关系发展历程显示,在经历了高涨、下滑和恢复并提升的曲折之后,“中欧关系正处在平稳发展的路上,虽然还有不尽如人意之处,还有冲突与矛盾,但均属不可避免”。十年前,中国与欧洲联盟各自发表对欧对华政策文件,并在第六次中欧领导人会晤期间均表示愿意发展全面战略伙伴关系。此后十年来,中欧双方的交往与合作已达到前所未有的密度、广度和深度。2013年是中欧战略合作伙伴关系建立10周年,双边合作的进一步推进势在必然。2013年11月23日,中欧双方领导人在北京共同发表了《中欧合作2020战略规划》;12月26日,在布加勒斯特,双方共同签署了《中国-中东欧国家合作布加勒斯特纲要》。两个重要文件的签署,表明了中欧双方将友好合作关系推向新台阶的强烈政治意愿。毋庸置疑,这一政治意愿是以中欧经贸合作的惊人发展为基础的。10年来,欧盟已经成为中国最大贸易伙伴,中国则成为欧盟的第二大贸易伙伴。在全球化背景下,作为举足轻重的经济体,中欧双方的经贸关系已经成为全球经济的重要支柱,而更高层次的政治合作是维持此经济支柱持续稳定的重要保证。鉴于此,中欧双方建立了“以年度领导人会晤为战略引领,以高级别战略对话、经贸高层对话、高级别人文交流对话机制等中欧合作三大支柱为依托,通过定期会晤和各领域广泛对话”来促进合作的工作模式。可以相信,中欧相互依存还会逐年加深,新的战略规划付诸实践后,将把中欧友好合作提升到更新的高度。

政治高层和精英集团所规划的中欧关系美好前景,如何成为欧盟区内的青年人、特别是一般在校大学生的民间期待?或者换个角度看,欧洲高校的学生对中国的认知,对中欧关系的认知,对中欧美关系的认知等,能否成为这种前景规划的民意基础?我们知道,政治意愿的落实不能仅仅依靠一方或双方政治精英的美好预期,更需要一方或双方民众的积极投入与支持。而这必须以最基本的相互认知为基础。

2013年11月,本课题组成员应邀在波兰华沙大学做讲座时,有教授就问到:“成都是什么样的地方,大吗?”笔者很无语,因为成都是中国最大内陆城市之一、中国最佳旅游城市、2013年全球财富论坛举办地,居然还有欧洲的大学教授完全不知道这个“天府之国”的心脏?笔者在第二次讲座中特意用数张图片对成都做了一次简短介绍,成都的街景引发那位教授和参加讲座的波兰大学生的惊叹:原来成都还是这么现代化的城市。这让笔者联想到几年前,有欧洲学者第一次来蓉参加中欧学术会议,也惊叹随处可见的高楼,以及星巴克咖啡店、凯宾斯基酒店等西方的招牌式店家。在他们的概念里,成都这座远离北京和上海的西部欠发达地区的城市,可能还笼罩在他们有关古老、未开化的中国的朦胧想象之中。与之相对应,在中国民间,这样的认知鸿沟也同样存在。也许中国民众对巴黎、伦敦、柏林有更多的认识,甚至熟知德国汽车、法国香水、西班牙足球等等事物,但对欧洲一体化,或者对欧盟甚少了解。关于这类认知缺陷,我们曾在一篇关于成都地区大学生抽样调查的分析文章中进行过梳理。①易丹、石坚、李竹渝:《欧盟发展的不确定与中欧关系的未来》,《欧洲研究论丛》2013年第15辑。需要承认的是,与政府高层和精英集团的意愿和前景规划相比较,中欧民间的相互认知还有很大的提升空间。

形成这种认知阻隔的原因多种多样。首先,中国政府对国家软实力的建设和推广刚刚起步,由于体制的单一和方法的陈旧等原因,还没有达到预期效果。与此同时,中国政府和欧洲各国政府以及欧盟在软实力投入、信息双向流通等方面还存在相当程度的不对等。其次,知识精英阶层虽有众多关于双方的经济、政治、社会和文化的深入而准确的研究成果,但这些成果并没有被推广到普通民众的层面。第三,双方的主流媒体在描述、表达和评价对方时受到自身观念和方法的限制,媒体传播的单向性、单面性造成双方民众相互真正了解和理解的困境。就欧洲对中国的认知而言,欧洲媒体的作用尤其不容低估。2012年,房乐宪就此作了专文进行讨论,提到“近年来,随着中欧相互依存性的加深,中欧关系的复杂性也日益凸现。其中突出表现在欧洲内部对中国崛起与外部行为的疑虑、曲解明显加深。……许多欧洲媒体近几年来因不断妖魔化中国而越来越流行。正是这种妖魔化,公众舆论的对华认识开始改变,而公众的认知对政治家又会产生重要影响”。②房乐宪:《欧洲智库对华认知的近期倾向》,《世界经济与政治论坛》2012年第1期。由此看来,如何突破媒体的舆论围堵,在欧洲公众中如何提升对中国现实的有效认知,如何扭转由主流媒体的“妖魔化”所造成的中国形象困境,从而改变欧洲政治家赖以生存的民意基础,都是我们必须面对的重大而紧迫的课题。

基于上述认识,四川大学欧洲研究中心于2012年率先走进欧洲的高等学校,以经济、文化以及高等教育国际合作等题目,向欧洲大学的老师和同学以及公众宣讲中国的当代发展。③《四川大学首次在欧盟所在地布鲁塞尔举行“国庆日学术研讨会”获得成功》,中华人民共和国驻比利时使馆教育处网址,2012年10月12日,http:∥www.chinaedu.be/News/News/2012-10-12/406.html,2015年7月9日。2013年,四川大学欧洲研究中心又与中国人民大学欧洲研究中心携手,继续在布鲁塞尔自由大学进行此项活动,并将其扩大到比利时根特大学、布鲁日欧洲学院等高校,还有针对性地增加了西部大开发政策下的中国西部经济发展现状,中国大学生对欧盟的认知等题目。与此项活动相结合,笔者还在相关的大学进行了欧洲高校学生有关中国认知的调研。在这次调研中,选择了已经进行过两次中国日宣讲活动的布鲁塞尔自由大学,只进行了一次此项活动的根特大学,还有从未进行过此项活动的比利时鲁汶大学与荷兰莱顿大学,目的是检测此类宣讲活动是否对大学生们的中国认知产生影响。

本文作者于2013年进行过成都地区大学生关于中欧关系和欧盟认知的问卷调查,④相关研究报告参见易丹、石坚、李竹渝:《欧盟发展的不确定与中欧关系的未来》,《欧洲研究论丛》2013年第15辑。在相同问卷的基础上,我们也在欧洲4个学校,即布鲁塞尔自由大学、比利时根特大学、比利时鲁汶大学 (荷语)、荷兰莱顿大学进行了随机问卷抽样调查和口头采访,以图利用这种直接问答的方式,了解欧洲青年对中国、中欧关系以及欧盟自身发展的最直接认知。在欧洲四所院校进行的调研都获得相关院校与我们多年有合作关系的教授们的同意和大力支持,没有他们的鼎力支持,要在异国完成这样的大型调研几乎是不可能的。在欧洲普遍尊重个人隐私的情况下,我们都采取自愿回答、匿名问卷以及匿名接受口头采访的原则。前后获得4校200余份有效问卷,以及两所学校近30余位学生的口头采访。限于时间和人力,我们口头采访只在荷兰莱顿大学、比利时根特大学两所学校进行。本研究报告仅对我们在欧洲所获得的问卷调研基本数据进行初步分析,重点集中于欧洲大学生对中欧关系的认知。所有数据分析都在SPSS统计软件下进行。

一、欧洲四校调查概况

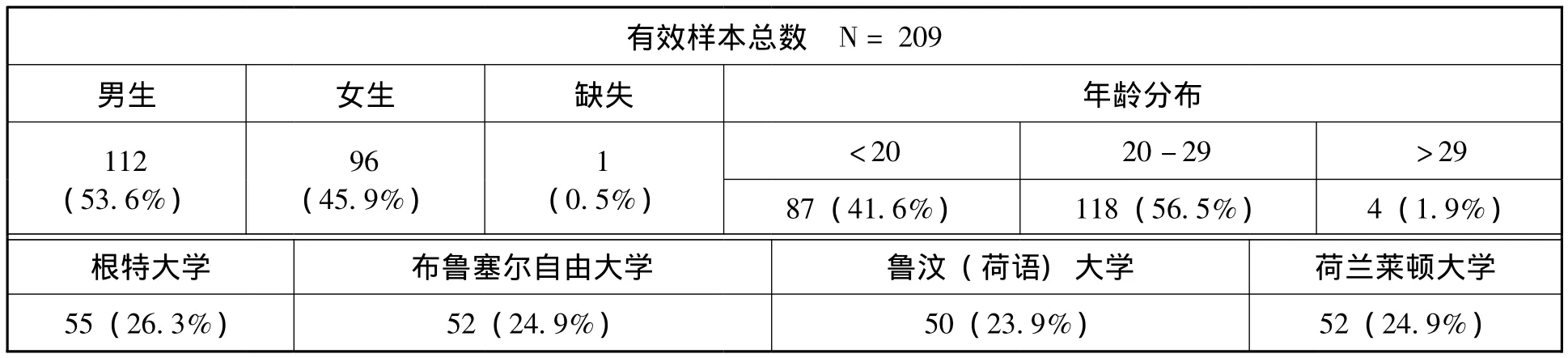

为了能进行中欧间数据对比研究,我们在欧洲四校的调查仍然使用了2013年春在成都地区四所高校大学生中所使用的“欧盟认知”问卷。①相关研究报告参见易丹、石坚、李竹渝:《欧盟发展的不确定与中欧关系的未来》,《欧洲研究论丛》2013年第15辑。与2013年的调查相同,我们也要求欧洲受访者在第一时间内直接回答问卷问题。问卷的英语翻译是由课题组做出初稿,经欧洲合作单位根特大学的奥比教授反复修改后定稿,欧洲四校均采用同一份英语匿名问卷。问卷的发放和回收基本是欧洲合作老师直接进行(3校)或者是由四川大学在该校的留学生随机在食堂等处进行,现场发放并当场回收,直接获得问卷回答者 (完全匿名)对有关问题的看法 (选项)。由于我们所开展的‘欧盟认知’调研活动的目标人群就是在校大学生,所以能保证对目标任务的分析。由于问卷完全与课题组在中国使用的相同,参与问卷调查的欧洲学生的自然属性非常清楚 (如表1所示)。口头采访内容按照问卷问题,分成“中欧关系”“中美欧关系”和“欧盟自身的发展”三个板块。受访者由课题组请欧洲合作老师在学校随机招募,他们都被预先告知采访要被录音、遵守严格的匿名条件,同意这些条件后才接受其报名。所有报名者的确认都由欧方老师负责。口头采访根据时间和报名人数情况,直接聘请四川大学在欧洲留学生作为对话者,分别以双人或多人进行,每组时间控制在15分钟左右。课题组老师和欧方老师都不露面,仅由四川大学在欧洲的留学生与他们直接对话。由于年龄相仿、没有语言障碍,谈话可以在不受限制的情况下进行,避免了不必要的人为影响,由此可以得到更高可信度、更直接针对问题的对话结果。所获得的几十小时口头采访录音的原始资料,都是这些欧洲学生受访者同意这些条件后才得到的,相当珍贵。本文主要针对问卷调查和口头采访的两项结果来进行数据分析和讨论。②欧洲学生问卷问题稳定性/信度为59.6%,虽低于中国大学生问卷调查信度水平,仍属微可信程度,参见吴统雄 (1984);效度值也低于中国大学生调查的82.5%,仅为68.1%。关于此次我们对欧洲学生调查问卷数据分析的信度和效度均低于中国学生的主要原因:推断来自样本数的差异,欧洲学生样本仅为中国学生样本数的三分之一。

表1 参加问卷调查欧洲大学生的基本统计

与中国学生调查数据的信度系数比较,欧洲学生调查的信度系数偏小,仅为0.6(中国学生的信度系数达0.81③易丹、石坚、李竹渝:《欧盟发展的不确定与中欧关系的未来》,《欧洲研究论丛》2013年第15辑。)。显然,偏小的信度显示出被调查学校间的差异性,这提示我们要对欧洲四校间的结果做进一步分析。而欧洲学生调查结果的结构效度的KMO值为0.681(中国学生达到0.825),基本满足效度要求。表1给出被调查者的自然属性统计。

其中,到过中国的学生只占3%;76%为本科生;68.9%来自人文社会科学专业。参与调查的绝大多数同学是所谓“85后”和“90后”,与中国学生调查人群基本一致。

同中国学生的问卷一样,这里所调研的20个调查问题分别涉及中欧关系、欧盟发展、欧债危机等等,要求参加调查的同学针对每一项问题,仅从1.非常同意;2.同意;3.不一定;4.不同意;5.非常不同意选择一个数字回答。表2后面3栏分别给出正面趋向的“同意+非常同意”、不确定的“不一定”、以及负面趋向的“不同意+非常不同意”的三大类统计结果,标示参加调查人群对这些问题的直观认知程度。为了能使读者直观了解中、欧学生对这些问题回答的异、同,我们在三类回答统计数字后的括号中分别给出了对应的中国学生回答的统计结果。①易丹、石坚、李竹渝:《欧盟发展的不确定与中欧关系的未来》,《欧洲研究论丛》2013年第15辑,第25页表2。

类似于我们对中国参加抽样问卷大学生分析所做的假设,这里我们也可以认为:第一,愿意参加问卷调查的欧洲大学生对中国有一定了解,了解渠道主要来自当地新闻报道或互联网等媒体,来自课堂教学中有关中国的介绍,或与中国留学生的交流;其二,相对于政治和其他,欧洲青年人更了解中国的经济发展状况;第三,当代欧洲大学生普遍对中国持友好态度。最后,我们也假设他们比较关心国际政治经济动向。之所以采用这样的基本假设并把调查目标规定于在校大学生,我们的主要考虑是:第一,针对大学生而不是公民,有效地缩小了我们的目标人群范围;第二,大学生是一个社会中接受高等教育的人群,如果中、欧在校大学生对中、欧以及中欧关系的相互认知都不是很理想的话,中欧战略合作伙伴关系的民意基础显然就要画上一个问号。

针对欧盟对2007年以来欧债危机的处理、欧元危机、欧洲一体化的深入发展等等问题,我们曾对中国大学生进行了调查,并获得了相应的结果。在此次针对欧洲大学生的调查中,我们仍然保留了这些问题,以便观察和比较当事地区大学生与旁观者(“局内人”和“局外人”)的认知区别。这个保留获得了意外的结果。我们知道,由于信息的不对等、信息交换的不充分,可能导致所谓“局外人”对“局内”诸多事务和局势的认知偏误。从直观上讲,这种偏误如果涉及国际问题、国际间认知与交流、跨文化传播等领域,则往往是误解和矛盾甚至冲突的源点。这个问题我们将在下文中提到,更详细的研究或在今后另文研讨。此外,欧洲大学生对这些问题的回答,也从实证的角度验证了认知心理学研究的有限理性理论,即由于人的认知能力的局限性,以及在信息不充分、高度紧张的压力等外部因素影响下,个体在认知、决策及问题解决过程中往往并不能做到理性的统一。

表2 参与调查大学生对问题的选择统计结果(百分比)[括号中为中国学生回答]

续表2

从上表可知,分别在中国和欧洲进行的调研结果显示,中、欧大学生针对前7项有关中欧关系、中美欧关系上的回答在整体数据上差异较大,特别是第二、第三和第六项,几乎是逆向的。比如在针对问题2(“欧盟与中国之间没有重大战略利益冲突,这是友好合作的前提”)的回答中,欧洲学生选择正向回答“同意+非常同意”的仅占20.8%,高达40.6%的回答是负向的“不同意+非常不同意”,而高达76%以上的中国学生在面对这个问题时选择了正向回答。这种反差,显示出两地大学生对中欧关系认知的较大差异。如果说问题2有一定模糊度,那么对问题3(“欧盟成员国与中国没有边界接壤问题,可以和平共处”)这个明确标示了国土边界、也就是中欧之间无接壤的自然边界的回答,近一半的欧洲学生都选择了负向。这个问题的设计背景,是近年来与我国有边界接壤的多国之间出现矛盾局面,我们想借此考察中国与邻国的边界纠纷是否影响到中国和欧洲大学生对中欧关系的看法。从调查结果看,在与我国接壤的一些周边国家与我国的关系处于不稳定、甚至有不安全疑虑的背景下,近一半 (47.1%)参加调研的欧洲同学对于与我国没有接壤更不存在边界问题的欧洲是否能与我国和平相处持怀疑态度,这不能不说是一个相对严重的误解。

关于导致误解的原因,我们目前至少可以推测两点。第一,欧洲大学生对中欧战略合作关系的认知本来就存在盲区,他们或者不了解中欧之间并没有边界接壤,因此谈不上边界纠纷,或者对中欧经济的相互依存关系认识不足,把中欧之间的竞争甚至矛盾上升到了超越和平相处的境地;第二,欧洲大学生对中欧能否友好合作、和平相处持疑问态度,或许也受到了媒体近年来对中国与周边接壤邻国的边界纠纷相关报道的影响。类似于中国大学生对欧洲的认知,欧洲大学生对中国认知的信息来源大多也从传媒、互联网等渠道获得,而近年来欧洲媒体对中国的相关报道,多有涉及中国与邻国的边界纠纷。近年来欧洲主流媒体对中国的“妖魔化”报道或许在很大程度上影响了欧洲大学生对中国的感知。房乐宪认为,“许多欧洲媒体对中国的持续负面报道,自2008年以来明显增多。特别是围绕涉藏问题、贸易不平衡问题、气候变化、对非援助问题等指责中国”,“与2006年以前欧洲国家对华认知持比较积极的看法相比,欧洲公众舆论对华负面认知倾向近几年来明显上升”。“BBC在2011年3月7日公布的新近调查结果显示,中国在欧盟主要国家的形象依然呈现负面认知为主调:认为中国国际影响力主要是消极的受访者比例,法国为64%,德国为62%,西班牙为57%,意大利为56%,英国为48%(其中英国对华持负面看法的受访者比例比2010年上升10个百分点)。欧洲民意的这种负面消极认知比例之高,与中欧全面战略伙伴关系的发展极不协调”。①房乐宪:《欧洲智库对华认知的近期倾向》,《世界经济与政治论坛》2012年第1期。我们此次针对欧洲大学生调查的抽样数据分析,从另一个侧面验证了这样的结论。

二、欧洲四校对中欧关系认知的差异分析

通过我们对欧洲四校抽样调查结果数据的分析,可以归纳以下几个重点:第一,欧洲大学生中的多数人愿意与中国人交朋友 (表2中问题1);第二,大多数人看好中欧的战略合作关系 (表2中问题4,5,7),但对中欧间可能的利益冲突存有疑虑 (表2中问题2,3);第三,参加调研的各地高校学生对这些回答存在不一致,或者说对某些问题的认知是存在统计差异;标示出统计差异的原因或者可以推测为学校所处位置、与中国对话交流程度以及我们主动去宣讲去对话的程度,走访不走访、宣讲不宣讲或许在增强欧洲民众对华认知中发挥重要影响;第四,所谓中美欧三角关系之间的平衡或制衡之类的说法实际上是不存在的 (表2问题6),我们在一年前对中国大学生的调查分析中也提到这个问题,认为这实际上是个伪命题,①易丹、石坚、李竹渝:《欧盟发展的不确定与中欧关系的未来》,《欧洲研究论丛》2013年第15辑。此次调研的结果基本证实了我们的看法,欧洲大学生对此问题的回答有一半以上标示不肯定或者负面。

具体来看,从欧洲四校大学生抽样调研结果可知,其整体信度系数偏低,仅为0.596,按对调查人群心理、态度的调研分析所要求信度系数来看,低于通常要求的80%。显示出四校内部的差异较大。我们进一步做了四校20个问题回答的差异性检验,得到如下结果。

表3 四校问卷问题回答的一致性卡方检验② 何晓群:《现代统计分析方法与应用》(第三版),北京:中国人民大学出版社,2012年。

集中观察欧洲四校同学对前7个关于中欧关系的问题回答,可得到统计一致性检验结果:前4个显示有差异,因此可以推断回答是不一致的;后3个的回答没有统计性差异,因此可推断比较一致。为了使读者能更直观观察这种差异,我们给出欧洲四校学生在回答“愿意与中国人交朋友”这个问题时正负向度的百分比:

表4 四校分别回答“愿意与中国人交朋友”的统计

由表4的统计结果,读者可自行查看相关正向和负向等回答的百分比的差别。出乎意料,莱顿大学参加问卷调查同学回答“不愿意+非常不愿意”“与中国人交朋友”的百分比高达11.6,而根特大学和布鲁塞尔自由大学显示的是0。在统计检验中,标示出的差异达0.005的水平,已经相当显著。因此我们可从比较科学的意义上推断:欧洲四校对是否愿意与中国人交朋友的回答不一致,存在统计差异。同时也可以看到,莱顿大学同学回答的结构分布也与前面两所大学不一致。我们推测产生分布不一致、从而构成统计差异的原因,也许可从以下几个方面考虑:(1)学校地理环境差异。欧盟总部圈与非总部区域的差异,国际交流的频度差异——莱顿大学所处的地理位置与布鲁塞尔自由大学和根特大学所处的位置不同,导致了其学生缺乏更多国际交流机会和认知中国机会;(2)对话程度差异。和我们进行过中国日学术宣讲的学校 (与根特大学)不同,莱顿大学在调研进行之前没有进行过类似的活动。此类宣讲活动对大学生的对华认知起了一定的促进作用;(3)涉华信息的传播差异。莱顿是远离中心城市的一座大学城,与阿姆斯特丹、布鲁塞尔等地相比,有关中国的政府或民间传播信息到达率相对更低,而他们获取有关中国信息的渠道更多依赖于当地媒体和西方媒体的报道。

上面三条仅仅是我们的推断。如要进行更深入的分析,需要更详细的调查数据和资料支撑。遗憾的是,莱顿大学自愿报名参加口头采访的6位欧洲同学,都是愿意与中国人交朋友的,而且其中还有两位到过中国学习,对中国颇有好感。而在鲁汶大学的调研由于时间限制,没有进行口头采访,仅完成问卷调查。这样的遗憾需要在更进一步的调研中去努力弥补。但是,欧洲四校大学生对这个问题回答的“不一定”和“不愿意+非常不愿意”的总人数比例接近百分之二十,这样的调研结果无论怎样对我们而言都是一个警示:中国政府和民间针对欧洲民众的软实力推广还远远不如人意。

像莱顿大学这样的世界名校,有大于百分之十的大学生不愿意与中国人交朋友,如果再加上回答“不一定”的25%的同学,则超过三分之一参加抽样调查的同学对与中国人交朋友持负面和不确定意向。这个比例如此之高,足以引起我们高度的重视。从欧洲普通民众对中国和中欧关系的认知角度讲,这样的比例无论如何也不是我们愿意看到的。毕竟,“交朋友”的意愿是认知一个国家和国家间关系的根本动机。如果没有了这个动机作为主观前提,认知行为不能发生,或者即便发生也缺乏足够的动能和热情,以此类推,在缺乏主观意愿的双方民众间建立理解和互信,就更是遥不可及了。这个统计结果,也从一个侧面验证了本文此前提出的推断:中国政府对外的软实力建设和推广,还远远没有达到让人满意的程度,还有巨大的提升空间。

三、拓宽和增强民间对华认知的渠道

在当今国际体系内,中国和欧盟是两个发展水平和制度差异较大却又彼此互有需求、相互借重的行为体,这一特性决定了中欧关系的战略性和复杂性,也决定了双边关系是一个不断相互调适和相互学习的过程。而这一过程如果没有民众的参与、民意的支撑,则注定了不可持续,注定了不可能健康地发展。如何能在更大程度上增强我国对外软实力的建设和推广,如何将这种推广深入至普通民众,在宣扬中华文化的同时,增强国外民众与中国人交朋友的意愿,提升其对华的正确认知,不仅是我们必须面对的战略设计,更是我们必须面对的策略制定。国家软实力建设和推广固然需要政府的强烈政治意愿和政策设计与推动,但仅仅依靠政府层面来建设和推广软实力显然有诸多不足。

全球首先提出软实力概念的美国学者约瑟夫·奈近期谈到:“一个国家的软实力,取决于三个重要资源,首先是政治价值,是不是说到做到;其次是该国建立什么样的文化,是不是吸引别人;最后是它的外交政策。在软实力方面,中国一直拥有深具吸引力的传统文化,打造了数百家孔子学院传播中国的语言文化,还在世界各地设立很多广播电台、电视台。”①约瑟夫·奈:《信息时代,比谁讲的故事更动听》,《环球时报》,2013年12月19日,第15版“国际论坛”。

在奈的表述中有一点值得注意,当他谈及中国政府对外建立的孔子学院时,他显然在孔子学院传播的“语言文化”和“吸引别人”的文化之间做了区分。换句话说,奈认为由中国政府出资兴办的孔子学院,将“语言文化”作为中心诉求显然并不能与建设“吸引别人”的文化划等号。毕竟,中文是世界上最难掌握的语言之一,要完全靠语言文化来传播中国软实力还远远不能吸引他人,中文自身的特征首先就容易引起非汉语文化人群的自然排斥。因此,仅仅以语言文化为诉求,既达不到我们所希望的传播中国的目标,也不是软实力中所谓“文化”的全部内涵。让我们再回到奈的论述:“明明中国在努力开发自己的软实力,为什么没有得到有效效果?我想问题有两个,第一是中国过度强调文化的重要性,忽略所谓公民社会价值,限制了中国软实力的发展。”“就第一个问题而言,中国文化产业的全球化程度不如美国好莱坞,中国的大学虽然成长很快,但国际排名还没有其他国家高。这些都是问题,但更重要的是软实力的来源就是公民社会,而不是由政府组成的……”“仅仅把文化介绍给别人并不是创造软实力最好的方式。……媒体真正需要关注的不是信息量,而是注意力,而注意力就必须取决于信息的可信度,只要拥有很高的公信力,就能让世界认同其软实力。”其实,奈在这里提到的信息的可信度,就是要吸引人,要引发受众的注意力,更要引起信息受众内心的共鸣。

汉语中和谐的“和”与合作的“合”中都有一个极其重要的构成,即“口”。从象征意义上讲,自古,中国人就重视通过口口对话、口口相传来增强互知互信,来达到和谐与合作。没有这种深入内心的口口相传和口口对话,没有建设一种能引发受众注意力、引发受众内心共鸣的文化,就无法吸引更多的国外民众对中国感兴趣,愿意与中国人交朋友,也就更谈不上增强其对中国的认知意愿和沟通理解行为。从此角度看,中欧之间民间相互认知的提升,政府的主导固然重要,民间的口口对话和交流更是不可或缺。由于历史和传统的影响,欧洲民众一般会对政府主导的事务持某种中立甚至怀疑态度,政府和精英集团的政策规划也往往需要通过各种“非政府”的柔性手段的推广才能获得民意认同。中国对欧洲的软实力建设,也应该甚至必须做相应的策略选择,在政府的渠道之外,在孔子学院的渠道之外,通过更多更深入的民间对话,来让普通欧洲民众了解中国,感受中国,从而从“非官方”的角度来认知中国。

当今国际关系格局变幻莫测。动态的随机突发事件或不可预期事件对各种国际关系形成挑战,各种利益冲突和矛盾调解也制约着国际关系的稳定与演化。中国需要更具智慧的外交政策和软实力建设,需要更具智慧的中欧民间沟通、对话,需要更深入民间的交流和认知,更需要相互理解基础之上的互信。

在这当中,我们特别强调民间的交流与认知。前面已经提到,当今世界虽然已是一个由各种媒体互联的地球村,但在信息不对称的形势下,参与交流的各方依然容易发生误判或者有偏推断。这里可以举表2中的几个问题来说明。表2中有些问题涉及欧盟治理、欧元危机等等。对这些问题的判断,欧元区内部的人 (当事者),与摸不着欧元的人 (旁观者)之间有相当的差异。例如,欧洲学生对问题10(“未来两年内欧元危机会平复”)和问题11(“无论欧洲主权债务危机/欧元危机形势如何演变发展,欧元最终都不会消亡”)的回答基本趋于正向:接近一半的欧洲大学生认为两年内欧元危机会平复;百分之七十以上的欧洲大学生断定欧元不会消亡。反观我们一年前在中国做的调查,也许是受新闻媒体大幅报道“欧元危机”的影响,百分之八十五的中国大学生对这两个问题的回答都是消极或不确定的。我们前面提到,对未知事物的认知,不仅受个人的认知能力的限制,也会因为信息不充分、信息不对称等诸多原因的影响,导致有限理性的有误判断。也就是说,就局外人对局内形势的观察而言,很多时候往往是旁观者“迷”,而不是旁观者“清”。2014年3月3日发布的消息佐证了前面的论述:IMF总裁拉加德指出,欧元区正从衰退中走出,预计2014年欧元区经济增长1%,2015年增长1.4%。①拉加德讲话内容参见网址,2014年3月3日,http:∥finance.sina.com.cn/world/gjjj/20140303/175918389498.shtml,2015年7月9日。如何在现有传播手段的基础上,努力解决中欧之间的这种信息不充分和信息不对称,是我们面临的一个重要课题。而从我们的调查结果可知,解决这一问题的重要策略之一,就是推动和加强建设更多的“非官方”沟通渠道,增加民间信息的交流与传播。

最后,我们要再次强调,此次调查的对象是欧洲大学生群体,他们的知识背景、教育程度和对国际政治经济的关注程度等等都要高于一般群体,因此,不能将调查的结果与欧洲普通民众划等号。但尽管如此,调查的结果还是可以给我们很大的启发与提示:被调查者对中欧关系的认知虽然达到一定的高度,但这种认知显然还有缺陷,中欧大学生之间的认知对话还有相当大的模糊区域。将此次调查的结果与我们所进行的对中国大学生的调查进行比较,两者之间的统计差异还有很多值得深入分析的地方。导致这些差异的相关因素还值得我们进一步研究。除了在抽样范围和样本量上的增加外,未来我们还将计划专事欧洲大学生对中国的认知调研,本文的研究结果可以作为参考基础来设计新的调查问卷。同时,我们也计划在全国更多高校展开欧盟认知的调查。在实地调研分析基础上,对政府提出有积极意义的政策建议。