微时代新媒体涉腐舆情公众参与研究

微时代新媒体涉腐舆情公众参与研究

刘碧强1, 王琳2

(1.福州大学 经济与管理学院,福建 福州 350116; 2.沙县青州镇人民政府 党政办公室,福建 三明 365507)

摘要:党的十八大、十八届三中全会提出,全面推进惩治和预防腐败体系建设是全党的重大政治任务和全社会的共同责任。在微时代下,公众参与反腐既是主观需要也是客观形势所需,新媒体涉腐舆情固有的隐匿性、多样性、全面性、持久性等特点,为当前反腐创造了条件,提高了公众参与的积极性,同时也对监管新媒体舆情提出了新挑战。因此,有必要从新媒体舆情监管法制建设、新媒体网络文明宣传、新媒体技术研发、官方微博舆论引导、媒体间合作网络治理、约束大“V”网络语言、维护司法权威等角度入手,健全新媒体涉腐舆情公众参与机制。

关键词:微时代;新媒体涉腐舆情;公共能量场

中图分类号:D630.9

收稿日期:2014-12-01

基金项目:2013年福建省软科学研究项目“省级科技行政管理部门建立健全惩治和预防腐败体系研究”(2013R0114);2014年福建省中青年教师教育科研项目社科A类重点“中国梦与社会主义核心价值观双轮驱动的福建省高校毕业生廉洁教育创新研究”(JAS14048)

作者简介:刘碧强(1977-),男,湖南邵东人,福州大学副教授,研究方向:廉政与治理;王琳(1992-),女,福建三明人,沙县青州镇人民政府党政办公室科员,研究方向:基层廉政。

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确了“强化对行政权力的制约和监督”。公众在新媒体涉腐舆情传播中扮演着重要的角色,影响着反腐的力度、精度和深度。网络是新时期反腐倡廉工作的重要信息渠道,同时也是公众参与公共权力监督的舆论平台。在瞬息万变的微时代,公众参与新媒体涉腐舆情无疑有助于防范、治理和打击腐败。

一、新媒体涉腐舆情的概念与特点

随着Facebook、微博、微信等新媒体的出现,我们已步入“微时代”。微时代是以微博作为传播媒介代表,以短小精炼作为文化传播特征的时代[1]。Facebook、微博、微信等网络新媒体是通过关注机制,分享简短实时信息的广播式社交网络平台,运用少量文字配以丰富多彩的表情、图片、视频、音乐等,通过交互、即时、迅捷的信息沟通与交流,达到多向传播的目的。

(一)新媒体涉腐舆情的概念

网络涉腐舆情是网民或媒体围绕腐败事件的发生、发展和变化,通过互联网发布、转载和传播的意见、情绪和观点的总和[2]。微时代新媒体涉腐舆情是指新媒体用户以腐败事件为焦点,在微博、微信等新媒体平台上编写、发布、转载和传播的涉腐意见、建议、观点、看法的动态过程,以及其在新媒体所表达的涉腐态度和情绪的总和。新媒体以精简的文体形式、丰富的信息内容和便捷的传播方式,在公众中迅速传播涉腐信息,推动了涉腐网络话题的议程设置和对话,成为公权力舆论监督的有生力量。

(二)新媒体涉腐舆情的特点

1.信息主体隐匿性

在传统的涉腐舆情中,参与者围绕腐败现象或腐败行为,当众表达、陈述个人观点、意见和建议,亲自检举腐败案件,提供证言证据。由于担心身份暴露遭受打击和报复,群众参与涉腐舆情的积极性、主动性不高,不愿、不敢发声。新媒体信息主体特有的隐蔽性、匿名性避免了现实社会中人为的阻挠干扰,有效破解了涉腐舆情中的“沉默的螺旋”,调动了社会大众参与新媒体涉腐舆情的热情。

2.信息内容多样性

基于新媒体信息主体的隐匿性,涉腐舆情信息具有较强的自由性、广博性。信息主体所受约束和限制低,信息内容包含文字、图形、声音和视频等多种形式,直观生动,有效吸引了更多公众关注。同时,新媒体具有极强的互动性,当用户发出涉腐信息时,其他用户通过新媒体的多元网络连接,将此话题及时延展、深化。这种互动性不光体现在公众表述个人立场上,有时还能发动广大新媒体用户共同为涉腐议题来搜集、补充信息或证据,扩充涉腐信息链条,从而使腐败行为暴露无遗。

3.舆论监督范围全面性

近年来,一些腐败分子愈加狡猾,腐败手段不断翻新,腐败行为愈加隐蔽,亦存在拉帮结派、结党营私等腐败现象,这无疑加大了对公共权力监督的难度。在微时代,因新媒体用户的普遍参与和发散式传播,舆论监督主体日益多元化,监督范围不断扩大。新媒体在促成海量信息的涉腐舆情出现的同时,也推动了社会公众相互之间围绕腐败话题的沟通,改变了对公权力分散监督的局面,使网络舆论监督无时不在、无处不在。网络舆论监督借助新媒体编织了一张对公共权力监督的“微网”。

4.舆情影响持久性

腐败问题的敏感性容易引起新媒体用户高密度、长期的关注。新媒体涉腐舆情一旦形成就会产生“蝴蝶效应”,涉腐信息迅速且大范围传播、扩散,引发更多新媒体用户的持续关注,并吸引其他媒体和社会大众深入挖掘腐败事件,提供一系列贪腐线索,可以有效推动案件查处,实现对贪腐行为的动态、可持续监督。

二、新媒体涉腐舆情中公众的角色和参与功能

(一)新媒体涉腐舆情中公众的角色

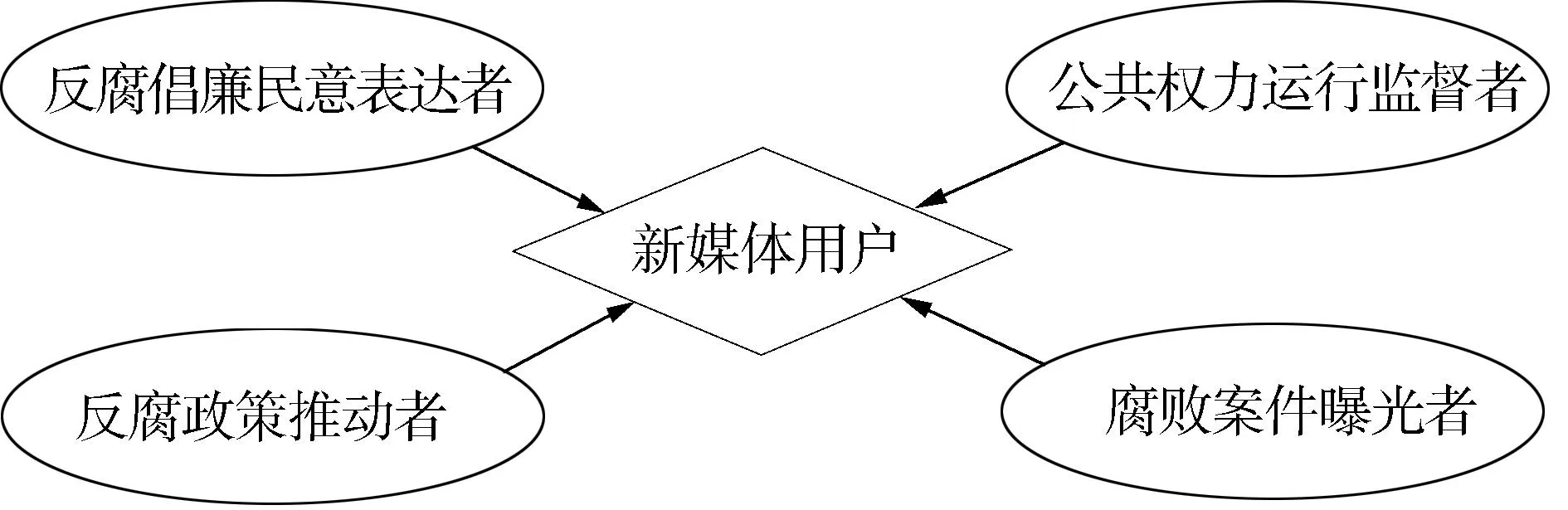

在新媒体涉腐舆情中,公众扮演着以下四种角色(见图1)。

图1 公众在新媒体涉腐腐舆情中的角色

1.反腐倡廉民意表达者

党政机关与社会大众之间的信息不对称在反腐领域长期存在。在微时代,公众通过新媒体平台围绕反腐主题发声,形成资源共享,相互交流的快捷信息“通道”,表达针对贪腐事件的意见、建议和态度,表明反腐倡廉的期望。新媒体特有的广泛性、透明性、公开性、快捷性使得每个参与者都成为了涉腐舆情的重要信息节点,通过节点间的交叉融合,逐渐形成涉腐舆情。

2.公共权力运行监督者

在微时代,社会公众借助微博、微信等新媒体平台,通过发布、浏览、评论、反馈与腐败事件或个人有关的信息,有效拓宽了对公共权力监督的渠道,加强了对公共领域中的核心部门、关键环节、重点领域的全方位、动态监督。新媒体监督对那些已腐败或欲腐败的官员有着强大的警示和震慑作用。

3.反腐政策推动者

在微时代,新媒体涉腐舆情形成后,社会公众聚焦的公共问题必将凸显,一旦党政机关将其纳入议程,公共问题便会上升为政策问题。“不断增强的公民参与通过发展公民与政府之间的新的沟通渠道,并保证对政府的监督,来增进政府以及公共管理者的责任性;更有力的公民参与还促进了对政府决策的接受性,为政府提供了合法性基础。”[3]通过社会公众在新媒体平台的发声,政府能及时、全面聆听来自社会各个阶层关于反腐倡廉的意见和建议,能够促进党和政府反腐倡廉决策的科学化、民主化、公开化、法制化。

4.腐败案件曝光者

在微时代,一些了解、掌握官员腐败第一手资料的公民在新媒体上曝光腐败事件后,必将引起更多公众积极关注、讨论该话题,引发更多媒体关注,促进纪检监察部门介入调查。在微时代,“网络曝光——媒体共鸣——组织查处”的“三部曲”成为了破解腐败案件的良策。

(二)新媒体涉腐舆情中公众参与功能

1.有助于提高政府公信力和工作透明度

在微时代,新媒体以低成本实现涉腐信息高速传播、便捷共享,提高了社会大众的知情权,使更多公众关注腐败现象,使反腐政策与法规更易执行。公众参与新媒体涉腐舆情,促使政务公开,让人民群众对公共权力的运行有了更清晰、深入的了解,有助于强化权力监督和制约,提高政府公信力和工作透明度,有序推进反腐倡廉,让公权力真正实现“在阳光下运行”。

2.有助于壮大反腐力量,营造网络反腐氛围

在传统反腐体系中,反腐主体一般是专职纪检监察机构,社会大众参与不多。在微时代,包括新媒体用户在内的社会大众积极参与舆论监督,反腐主体日益多元化。不论性别、年纪、职业、学历都可以积极参加到反腐的队伍中,使得反腐主体急剧增加,反腐力量空前增强,使“人人反腐”从理念走向现实[4]。

三、新媒体涉腐舆情中公众参与所面临的困境

(一)涉腐舆情信息量大,公众难辨信息真假

新媒体平台的海量涉腐信息复杂多样、真假难辨。人们无法做到像对待传统媒体那样对网络舆情进行严格的审查和筛选,控制和把关的难度非常大,进而使得网络涉腐舆论的真实性和权威性受到严重影响[5]。在微时代,新媒体涉腐舆情发布主体兼具信息发布者、接收者、传播者、再创造者于一身,在涉腐信息传播过程中,各主体在各环节均能发言或评判,涉腐信息虚虚实实、难辨真伪。

(二)一些新媒体用户的网络素养欠缺,滋生网络暴力

涉腐话题具有敏感性,在新媒体平台上一经发布,可能就会引起新媒体用户乃至社会大众的极大回应。在新媒体语境下,一些新媒体用户的网络素养欠缺,网络自律意识不强,对涉腐信息的偏执可能会引发一系列问题。首先,某些新媒体用户为提高自身的关注度,吸引公众眼球,在转发涉腐信息时夸大腐败问题的严重性,可能会引起公众情绪不安,激起公众对党和政府的不信任;其次,个别新媒体用户因涉腐诉求得不到回应,可能会罔顾新闻伦理,在新媒体上毫无顾忌地发表言论、捏造事实。违背新闻道德、扰乱网络社会秩序的言论无疑构成了网络暴力,不仅会影响相关人员的个人声誉及其家庭生活,也可能会危及正常的公共管理工作,甚至破坏社会稳定。

(三)个别大“V”推波助澜,混淆视听

新媒体用户的“V”标志原本是对知名人士或官方组织的身份认证,这类大“V”用户通常频繁发布认证领域内的话题,并具有相当规模的粉丝群。因此“V”用户一旦发布信息,便能在短时间内被迅速转发并为公众所相信。如今,新媒体用户加“V”的门槛变低,越来越多“V”用户出现,越来越多不实信息涌现,大“V”言论已不再具有权威性。新媒体涉腐舆情中,个别大“V”受私利或其他不良动机驱使,随意发布不实涉腐信息,混淆公众试听,危及政府公信力。

(四)新媒体网络舆论审判,干扰司法公正和正义

“网络舆论审判”是以群体声讨为核心,包括舆论调查、指控、声讨和执行几个环节,已经不仅仅是一种虚拟的游戏,而是与现实世界产生了种种联系,并影响着事件在现实生活中的走向[6]。在微时代,一些新媒体用户可能从线上网络反腐走向线下行动,整合其他媒体制作、炒作涉腐话题,试图以强大涉腐舆论风暴对司法机关施加压力,形成“舆论审判”的氛围,干扰司法公正和正义。

(五)官方微博失效,权威涉腐信息发布滞后

由于技术手段不成熟,一些党政部门尤其是纪检监察部门对新媒体在反腐倡廉方面的重要性认识不够,官方微博平台建设滞后。当前,我国地方纪检机关的新媒体平台开发明显不足。尽管一些纪检机关已经搭建微博、微信等新媒体涉腐信息平台,但信息内容简单,信息传播范围有限、信息更新速度较慢。同时,官方微博与新媒体个人用户之间的互动不够;纪检机关的新媒体应对能力不足,不能及时、有效地对涉腐舆论焦点做出反应,加深了社会公众对官方微博的不信任。

四、推动公众参与,打造新媒体涉腐舆情公共能量场

查尔斯·J·福克斯、休·T·米勒提出了既能承受后现代的状况,又能提出与民主理性相一致主张的话语理论,公共能量场是话语理论的核心概念。能量场的概念使组织的行为者和环境的行为者之间的交互活动,以及他们的动机和他们带入场内的能量都更具有自由性[7]。后现代公共行政学者认为,公共能量场是表演社会话语的场所,在公共能量场中,对话必须是有规则的,并且对公共能量场中的话语形式进行了分类:少数人的对话(官僚制的独白性话语)、多数人的对话(后现代的无政府主义的表现主义话语)和一些人的对话(真正民主的公共的真实话语)。治理公共事务只能并且必须是在政府和公民的互动中,在坦诚、公开的信任基础上通过反复协商和对话而达成。

(一)完善新媒体舆情监管法规,以法治思维引导公众理性反腐

完善的网络舆情监管法规是新媒体网络反腐走向成熟的标志。新媒体网络反腐不是“人肉搜索”,它需要群体热度,更要保持法律上的理性与严密的程序逻辑。当前,我国已出台一系列有关互联网、新媒体管理的规章制度,如《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》《互联网信息服务管理办法》《互联网新闻信息服务管理规定》《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》,对新媒体涉腐舆情监管具有一定的指导作用,但仍缺乏一部权威性、统一性、约束性强的新媒体网络舆情监管法规。按照《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,要加快推进反腐败国家立法,完善惩治和预防腐败体系,形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制,坚决遏制和预防腐败现象。在微时代,要以法治思维引导公众积极、理性参与以新媒体为平台的网络反腐,推动新媒体涉腐舆情监管法制化、规范化和科学化;根据微时代反腐倡廉工作需要,适时出台规范、严密的涉腐网络舆情监管法规,重点明确新媒体舆情信息的内容、方式、责任机制。

(二)加大新媒体网络文明宣传力度,提高公众的媒体素养

《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》强调,要坚持正确舆论导向,完善反腐倡廉网络舆情信息工作机制。在微时代,新媒体网络反腐要牢牢把握社会主义核心价值观,坚持正确的舆论导向,积极倡导新媒体网络文明,培养和提高公众的新媒体素养,维护网络社区的和谐、稳定。一是要以新媒体为平台,弘扬社会主义核心价值观,传承廉政文化,传递党和政府反腐倡廉的决心、雄心、信心。二是要针对新媒体用户进行网络文明宣传,强化社会大众的网络问政意识和问政能力。在新媒体语境中,每个公民都是公共能量场中能量转化的交接点,每个粒子(交接点)的运动足以对场内的其他粒子和整个能量流动产生影响,起维持能量场稳定作用。党政机关要以开放、包容的态度,引导社会大众积极参与新媒体问政,使其成长为有理性、有认知能力、有责任感的“新媒体公民”。

(三)规范和约束大“V”的网络语言,发挥其意见领袖作用

在微时代,新媒体用户认证的门槛逐渐降低,许多非专家学者、社会知名人士也可以成为“大V”,拥有大批粉丝。这些大“V”分布在社会各个阶层,其观点在一定程度上反映了社会各方面的意见,他们是批评者,也是建设者。一个成熟的社会,要能容纳他们,而不是将其视为洪水猛兽[8]。要以宪法和法律,尤其是新媒体管理法规约束和规范大“V”的网络语言,发挥其在新媒体平台的意见领袖作用,引导公众理性参与涉腐现象与腐败事件的讨论,形成有序参与新媒体网络论坛的氛围,引导新媒体涉腐网络舆情的健康、可持续发展。新媒体大“V”要严格自律,明确自身在网络平台的角色和地位,不造谣滋事、不以讹传讹;要勇挑时代重任,借助新媒体释放和传递正能量。

(四)摸清涉腐网络舆情演变规律,加强新媒体技术研发

在微时代,公众参与新媒体网络反腐机制建设应从涉腐信息的挖掘和有效传播入手,加大新媒体技术研发力度。一是要加强对新媒体涉腐信息的挖掘,快速侦辨有效涉腐信息。充分利用信息采集、文本分类、自动摘要、数据挖掘、主题检测与跟踪、意见倾向识别等现代技术。二是设定新媒体涉腐信息上限报警机制,重复信息不予发布。在涉腐舆情达到上限数量时,对重复的涉腐信息要由后台进行自动清理,新的观点和证据才能被发现并起到打击腐败行为的效果。三是摸清涉腐网络舆情演变规律,建立新媒体网络舆情发展模型。借助信息技术手段,根据涉腐信息的“潜伏-爆发-扩散-衰退”周期,总结新媒体涉腐舆情在各阶段的特点,从而提出相应的应对机制。

(五)强化官方微博的舆论引导,拓宽官方微博的公众参与渠道

相对于民间的新媒体平台来说,官方微博具有突出的公开性、权威性。从公共能量场角度来看,民主、多元的话语流向各个交接点,但因涉腐信息被“过滤”或“噪音”污染,一些主要交接点(如党政机关领导者)可能没有接收到或延迟接收涉腐信息,造成信息失真或信息失效。在公共能量场中,党政机关要提升官方微博在网络反腐中的话语权,提高新媒体网络反腐速度和效力。一方面,要积极发挥官方微博的舆论引导作用,主动占领新媒体正面舆论场。另一方面,要拓宽官方微博的公众参与渠道,健全关注机制,促进官方微博和民间新媒体用户之间的良性互动,建立健全涉腐案件的新媒体公众举报平台与奖惩机制。

(六)加强应对涉腐舆情的媒体合作治理,凸显公众参与

新媒体网络反腐与传统反腐不存在效果比对,也不是此消彼长的关系。一方面,新媒体网络反腐最终要回归到现实中来,与传统反腐工作的联系不能断裂。另一方面,新媒体涉腐舆情公共能量场是开放的,党政院对公共能量场没有垄断权,媒体间的作用力不仅是能量的冲撞还是能量的互相渗透。要建立新媒体与传统媒体在反腐倡廉中的合作治理机制,凸显公众参与的重要性。新媒体和传统媒体彼此互通、共享涉腐信息,以拓宽涉腐信息渠道,扩大信息传播范围,增强对公共权力运行的舆论监督合力。

(七)理顺新媒体舆论监督与司法审判关系,维护司法权威

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确规定,要“规范媒体对案件的报道,防止舆论影响司法公正”。在建设社会主义法治国家的进程中,正视新媒体舆论监督的同时要理顺涉腐网络监督与司法审判关系,杜绝“舆论审判”,维护司法权威。从公众角度来说,新媒体涉腐舆论监督应遵从司法正义,严格遵守法律法规。人民法院、检察院在办理涉腐案件时应保持审判权、检察权的独立行使,可以采纳新媒体涉腐舆论的积极、建设性意见和建议,但要坚持“以事实为依据,以法律为准绳”的原则。

参考文献:

[1]邓永霞.“微时代”学习模式经历变革[J].中国教育网络,2014(2):91-93.

[2]张廷.涉腐网络舆情监测干预的现状与路径选择[J].情报杂志,2013(5):11-15.

[3][美] 约翰·克莱顿·托马斯.公共决策中的公民参与[M].孙柏瑛,译.北京:中国人民大学出版社,2013:153.

[4]丁弋弋,吴晓宇,马勒.汹汹舆情互联网成为反腐第二战场[J].IT时代周刊,2012(21):36-41.

[5]侯晋雄.规范网络监督推进网络反腐[J].理论学习,2013(5):50-51.

[6]郑博超.“网络审判”:从网上来,到网上去[N].检察日报,2006-06-30(4).

[7]周晓丽.论社会风险化解的政策选择:后现代话语理论的视角[J].前沿,2007(11):107-109.

[8]陶文昭.网络意见领袖群体崛起与挑战[J].人民论坛,2012(6):24-25.

A Study on the Public Participation in the Public Opinion Concerning Corruption through New Media in the Micro-era

LIU Bi-qiang1, WANG Lin2

(1.SchoolofEconomicsandManagement,FuzhouUniversity,FuzhouFujian350116,China;

2.PartyandAdministrationOffice,People’sGovernment

ofQingzhou,ShaCounty,SanmingFujian365507,China)

Abstract:Promoting the construction of corruption punishment and prevention system is the leading political task of the whole party as well as the responsibility of the whole society, which is proposed by both the 18th CPC National Congress and the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee. Public participation in anti-corruption satisfies the subjective needs and adapts to the objective situation of the Micro-era. The public opinion on corruption through new media is characterized as anonymity, adversity, comprehensiveness and persistence, which creates the favourable conditions for the current anti-corruption, motivates initiative in public participation, and issues new challenges to supervising and regulating the public opinion through new media. Therefore it is necessary to strengthen the supervision of legal construction by public opinion through new media, to improve new media network civilization propaganda, to enhance new media technology research and development, to guide the public opinion with government micro media, to strengthen cooperative network governance among media, to restrain network speeches from the celebrities and to safeguard the judicial authority,so as to improve the participation mechanism of the public opinion concerning corruption through new media.

Key words:micro-era;public opinion concerning corruption through new media; public energy field

(编辑::李红)