高校专业发展潜力评估指标体系的构建①

高蓓蕾,顾来红,张婷姝,魏 亚

(南京理工大学,江苏 南京 210094)

高校专业发展潜力评估指标体系的构建①

高蓓蕾,顾来红,张婷姝,魏亚

(南京理工大学,江苏 南京 210094)

开展校内专业评估是提高专业办学水平的重要举措。开展校内专业评估重点在于构建适合高校自身特色、有利于揭示专业内涵、能够充分挖掘办学潜力、促进专业持续改进的指标体系。根据价值链理论、利益相关者理论、第三代教育评价理论探索可以构建出以专业内涵要素为主体、以反映多方利益相关者要求为主旨、以揭示影响专业发展潜力关键因素为目标的专业发展潜力评估指标体系,并在实践中尝试加以运用。

专业;发展潜力;评估;指标体系

专业是高校办学的基本单位。高校以专业为单位,制定人才培养目标,构建系统的课程体系,并组织实施教学。专业建设和办学水平直接影响高校人才培养质量。实施专业评估是提高专业办学水平的重要举措。长期的评估实践也证明,高校唯有建立起内部专业质量监控、保障和管理机制,能够自主规划专业发展,才能激发专业办学活力和提高专业办学水平,不断提高人才培养质量。

一、高校专业评估指标体系设计的理念

高校实施和开展专业评估要实现三个目标:一是把外部评估要求转化为高校内部的质量标准,建立起高校专业建设和发展的自我评价机制,完善高校内部质量保障体系,在全校范围内营造质量文化,激发办学活力;二是通过评估来剖析影响专业发展的关键性因素,有的放矢加以改进,并不断强化专业特色,持续提高办学水平,实现个体专业教育教学质量的最优;三是通过评估使高校能全面了解不同学科门类的专业总体发展情况,为高校确定专业办学方向,规划专业发展提供依据,实现高校专业办学规模、结构、效益的总体最优,不断提高人才培养质量。因此,高校实施开展专业评估,要遵循一定的评估理念,设计专业评估指标体系,以有利于实现专业评估的基本目标。

(一)坚持促进“内涵”发展的理念

所谓内涵通常指事物本质属性的总和。在设计专业评估的指标体系时,首先要深入分析和提取专业内涵的核心要素,探索核心要素与专业发展之间的本质联系,使专业厘清影响专业发展的核心问题和关键环节,进一步明确建设的着力点和改革的重点。

(二)秉持可持续“发展”的理念

专业是“根据社会职业分工、学科分类、科学技术和文化发展状况及经济建设与社会发展需要划分”的[1],专业与学科、科技文化、经济以及社会发展的天然关系决定了其质量目标动态变化的特征。以静态的质量目标评估专业,很容易判断专业的优劣,但会因此进一步强化马太效应,使优势专业忽略发展中存在的问题,失去主动谋求发展的动力;而弱势专业则倾向于把问题归结为外部资源因素,忽略了从自身查找原因,失去发展信心和可持续发展的动力。高校专业评估应秉持发展理念,从可持续发展的角度来评估专业。优势、品牌专业发展已经充分证明了任何专业都有从弱到强的生长历程。高校专业评估不是以现实为终点,对专业现有成绩的总结,而是以现实为起点,通过对现有成绩的总结,分析专业发展现状和态势,挖掘专业的发展潜力,评估专业的竞争力。

(三)基于“开放”的理念

学校作为人类社会的产物,从其产生之日起,就以培养社会需要的人为根本目标,决定了学校与外部社会的必然联系以及学校所要承担的社会责任。高校人才培养、科学研究、社会服务三项基本职能,使高校与外部社会之间进行物质和信息的交换范围更广,两者相互作用和影响也更加深入。德里克·博克在《走出象牙塔——现代大学的社会责任》中指出,高校与社会其他主要机构之间通过一张庞大而复杂的关系网连接起来。专业作为高校人才培养的基本单位,其职业性特点使专业更容易成为高校与外部社会互动或连接的纽带和渠道。专业评估应基于“开放”的理念,不仅把专业视为学校内部学术组织,评估其师资队伍、教学条件、教学实施、教学管理等组织运行情况,更要把专业置于广泛的外部社会环境中,分析外部环境发展变化给予专业的发展空间与几率,分析专业外部利益相关者的质量要求,评估专业适应外部环境发展需求以及协调、整合、满足利益相关者质量要求的能力。

(四)树立以“学”为中心的理念

以“学”为中心的理念应包括两层含义:其一为表层意义,是从教的角度出发,把专业教育教学活动视作一种教学服务,把学生作为教育教学活动服务的对象——顾客,教育教学活动以满足学生的需要为重要前提,以学生的满意度来衡量专业教育教学活动的服务质量;其二是从教育教学的本质出发,教育教学活动本质是学生的学习活动,学生在教师指导下对知识进行认知和加工过程中形成了主体地位,以“学”为中心的深层意义在于,教育教学必须调动学生学习的主体积极性,不断强化其主体地位,最终实现学生增值发展的目标。这里的学生增值发展,除传统意义上的大学生群体行为表现,如毕业率、就业率、升学率等,还同时指学生个体在专业学习后知识、技能、态度的变化,或是增值发展。树立以“学”为中心的理念,应把学生作为评估专业的重要主体之一,了解其发展需要,更要评估学生的增值发展,把学生发展情况作为衡量和判断专业教育教学质量的根本标准。

二、专业发展潜力评估的指标体系设计

(一)相关理论基础

1.价值链理论

迈克尔·波特在《竞争优势》中指出:“每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价值链来表明。”按照波特价值链理论,专业教育教学活动也可以描绘成价值增值的链状结构:制定人才培养目标、设计培养计划、实施教学、开展教学管理为专业教育教学的基本活动,实验条件与设备支持、资金保障以及专任教师投入、教学改革等为专业教育教学的支持性活动,所有这些日常专业教育教学活动构成专业内涵的核心要素。对价值链上各个环节系统设计、实现增值能力,最终将促进学生的增值发展,并外化为专业的持续竞争力。

价值链理论强调各个环节的增值能力,因为整个价值链的增值能力决定了组织的最终竞争力。但同时也要充分认识到,价值链上存在着某些对组织保持竞争优势具有重要意义的环节。“高校价值流的重要特点就是教师是价值增值的重要源泉之一。”[2]尽管专任教师只是支持性活动内容之一,但对于专业而言,专任教师是教育教学活动的规划者、引导者,他们的教学投入与专业教育教学质量、实现学生的增值发展有着最直接的关系,专任教师教学投入是使专业保持竞争优势的战略环节。

2.利益相关者理论

利益相关者理论最初在企业战略管理理论中进行广泛研究。利益相关者是指与企业生产经营行为和后果具有利害关系的群体或个人。利益相关者理论突破了股东利益至上的传统观念,将组织置于一个开放的系统中,从所有利益相关者的要求出发来创新管理体制,实现利润最大化的同时,实现社会效益的最大化,保障组织的长久发展。

价值链理论更关注通过专业教育教学活动本身促进学生的增值发展,是单向的增值,而利益者相关理论却把专业置身于教育产业的价值网络之中,在协调、整合、满足多方利益要求的前提下,实现专业发展、学生发展以及社会效益的最大化,发展模式是多维共赢的。在专业教育教学活动价值链中,教育教学活动的本质属性决定了教师和学生是当然的核心利益相关者。在教育产业价值网络中,专业的外部利益相关者比较繁杂。学者卢晶把外部利益相关者归纳为政府、专业学会(中介机构)、行业市场和社会公众;李福华认为重要利益相关者应包括校友和财政拨款者,如政府以及社会产业界;聂锐、张燚按照重要性和影响力,把家长、社区、用人单位列为影响力低但重要性高的利益相关者,把政府等列为影响力强但重要性低的利益相关者。尽管由于划分方法不同,不同的学者给出不同的外部利益相关者的划分结果,但利益相关者理论总体上给鉴别专业外部利益相关者提供了框架和思路。从专业的学术性和职业性的属性上来看,专业的外部利益相关者应该包括学校(学科)、社会公众、产业界、政府。

3.第三代教育评价理论

美国评价专家古巴和林肯把教育评价理论划分为四个时代,第三代教育评价理论以“价值判断”为基本特征,被称作“判断时代”。

第三代教育评价理论代表人物斯塔弗尔比姆、斯克里文、斯塔克、欧文斯和沃尔夫等重新审视了以目标为中心的泰勒评价模式,克服其忽略教育的非预期效应和多元现实性的理论缺陷,分别提出了CIPP模式、目标游离模式、应答模式、反对者模式等教育评价模式。[3]第三代评价理论强调:一是评价主体的多元化。应答模式认为,教育评价注重各类人员在评价中的作用,了解他们的需求和愿望,并在教育决策和实施方案中做出应答,使教育能满足各种人的需要。反对者模式更是主张让更多的评价者参与评价,使评价真正能成为管理人员、教师、学生和社会共同参与的多边交互活动,藉此充分反映各类人员的争议意见和多元价值认识,并有机整合到教育教学改革实践中。二是评价是为了改进。CIPP模式把评价分为背景评价、输入评价、过程评价和结果评价,过程评价就是在教育实施过程进行检查,发现实施过程中的问题,及时提供反馈信息,为修改计划提供指导。[4]目标游离模式强调在评价过程对非预期效应的评价,对收集到实际结果的各种信息进行积极性和消极性的判断,并及时进行反馈,以促进评价对象的持续改进。正如斯塔弗尔比姆所强调的“评价最重要的意图不是为了证明,而是为了改进”。

(二)主要设计原则

1.统一与全面原则

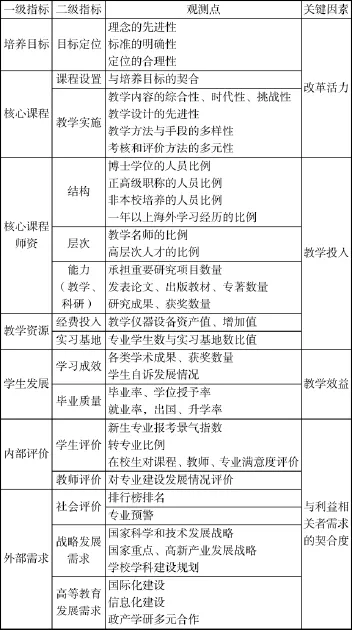

设计统一指标,对分布在不同学科门类下、不同专业大类下的专业发展潜力进行评估,保证评估结果的可比性。基于对专业内涵核心要素的分析,提出“培养目标”“核心课程”“核心课程师资”“教学资源”“学生发展”等五个一级指标作为专业评估指标体系的主体框架,对应并覆盖专业教育教学活动价值链的所有基础和支持性环节,可以全面反映专业的总体情况。

2.精确与量化原则

近年来,由于高校大力推进宽口径人才培养模式改革,实施按专业大类招生等,以学院、专业大类为平台设置课程和配置资源,使专业的扁平化、交叉化趋势明显。评估指标设计用“核心课程”代替“课程体系”,核心课程指由专业教师担任主讲教师,代表专业特色的专业基础课程,剥离了公共课程,保证指标内涵精确以及内容无交叉,保证评估结果的合理性。

在现实中,一些教师虽为专业教师,但往往脱离专业建设和教学一线。基于对以上现实问题的分析,为避免无关因素的干扰,保证评估结果的真实性,用“核心课程师资”代替“师资队伍”,因为承担专业核心课程教学的教师更广泛、深入地参与教学过程,他们的水平以及投入情况对专业教育教学质量有着更直接和深刻的影响。

为减少人为因素和主观性的判断,尽可能设计量化指标;对难以量化的指标,分析提取可量化因素,转化为量化指标,总体上保证评估结果的客观性。

3.评价主体多元性原则

在指标体系设计中,把“内部评价”和“外部需求”列为一级评价指标。在“内部评价”中把学生评价、教师评价列为二级指标,从中反映专业内部利益相关者——专业教育教学活动教师、学生两个主体的需求,也符合第三代教育评价理论基本思想,使评价真正能成为教师、学生共同参与的活动,从中收集教师、学生的意见,反映教师、学生的发展需求,并有机整合到未来专业教育教学改革实践中。在“外部需求”中,集中反映社会公众、学校、产业界、政府对等外部利益相关者对专业的发展需求,探求高等教育改革、经济科技与产业战略、学校学科战略等外部发展需求为专业发展带来的空间与几率。

4.指标分类多维度原则

潜力“是一种对未来的支持保障,强调潜力即是现有的、能够保障未来发展的各项资源及其他要素的总和”[5]。影响专业发展潜力有两类关键因素,一类是专业已有的各项资源,包括已投入的人力资源、物质资源和积累的成果;另一类则为专业的能力要素,包括主动寻求改革的愿望、设计创新能力,以及协调相关利益者需求、适应与变化的能力。总结这两类关键影响因素,用“教学投入”、“教学效益”、“改革活力”、“与利益相关者需求的契合度”四项指标加以描述,同时对照指标体系中的相应指标再进行定位、分类、归集。

培养目标设计、核心课程设置以及教学实施等为专业教育教学的基本活动,对培养目标和课程体系的设计可以充分体现专业改革的理念,同时课程教学实施更是专业教育教学改革的主战场,因此“培养目标”和“核心课程”两个一级指标可以集中体现专业的“改革活力”。教师投入和实验实习条件投入等支持性活动,用“核心课程师资”和“教学资源”两个一级指标归集对应“教学投入”,这里主要强调“人”的因素,教师教学投入是影响专业内涵质量最核心要素,是专业教育教学活动价值链上的战略环节。专业教育教学活动本质是促进学生的增值发展,因此用“学生发展”一级指标直接反映“教学效益”。对于“内部评价”和“外部需求”则用“与利益相关者需求的契合度”,集中反映专业主动协调、整合和满足利益相关者要求的能力。

(三)指标体系框架

为实现校内专业评估的基本目标,保证评估的可实施性和实践操作性,全面反映专业发展潜力,通过问卷调查、查阅文献、专家咨询等方法,构建了校内专业发展潜力评估指标体系(见表1)。

表1:校内专业发展潜力评估指标体系

三、结语

1984年同济大学组织专业评估委员会对校内专业进行了评估[6],这应该是改革开放后,我国高校实施校内专业评估最早的案例。高等教育日益走向内涵式的发展道路,高校实施开展校内专业评估已经成为趋势。

然而高校如何有效实施专业评估还处于探索阶段。高校已开展的专业评估实践多参照外部专业评估模式,但往往因评估理念上的不一致给学校具体实施专业评估带来操作上的困难,难以实现校内评估的基本目标。[7]开展校内专业评估重点探索适合高校自身特色、反映专业内涵质量、能够充分挖掘办学潜力、推进专业持续改进的指标体系。课题组以有利于促进专业内涵发展的理念、持续发展的理念、开放的理念、以学为中心的理念为指导,运用价值链理论、利益相关者理论和第三代教育评价理论探索构建以专业内涵要素为主体、以充分反映多方利益相关者要求为主旨、以揭示影响专业发展潜力关键因素为目标的专业发展潜力评估指标体系。

应用上述评估指标体系,对南京理工大学分布在理、工、文、经、管、法、艺术等七个学科门类51个专业尝试开展评估。对量化指标,通过数据库自动取值计算;对定性指标,则通过专家按照量表进行评分,并提供改革意见与建议。根据所有专业评分结果进行排序。以定量方法描述了学校各个专业的未来发展前景,使各专业可以清晰看到能够达到的“理想状态”,激发了专业办学活力;也使学校能从更长远的角度把握专业的整体发展态势,以便于未来科学规划,统筹资源,推进专业的可持续发展。

[1]薛天祥.高等教育学[M].桂林:广西师范大学出版社,2001:6.

[2]聂锐,张燚.高校与利益相关者互动发展的组织创新与行为调适研究[M].北京:中国经济出版社,2011:43.

[3]陈文远,潘玉驹.美国第三代教育评价研究[J].教育评论,2012,(1):59-161.

[4]陈玉琨.教育评价学[M].北京:人民教育出版社,1999:63-64.

[5]曹雁翎.辽宁地方高校人才发展潜力评价体系与实证研究[J].大连大学学报,2014,(1):114-118.

[6]刘自团.我国高校专业评估:历史、问题及发展策略[J].宁波大学学报(教育科学版),2008,(4):72-76.

[7]杨林,何兆益.高校本科专业状态监测评价模式研究[J].现代教育管理,2013,(9):46-49.

(责任编辑:于翔;责任校对:杨玉)

The Construction of Index System to Universities’Intramural Speciality Evaluation

GAO Beilei,GU Laihong,ZHANG Tingshu,WEI Ya

(Nanjing University of Science and Technology,Nanjing Jiangsu 210094)

The implementation and development of intramural speciality evaluation are important measures to enhance universities’disciplines construction and intelligent capability.Intramural speciality evaluation’s development emphasizes on establishing an index system that is adaptive to universities’own features,is beneficial to disclose major connotation,is able to sufficiently exploit school-running potentiality and advance the sustainable improvement of majors.Based on the Value Chain Theory,the Stakeholder Theory and the Third Generation Education Evaluation Theory,this paper discovers and constructs the evaluation index system to majors’developing potentiality that regards the elementary major connotation as main body,the response to stakeholders’demands as primary intention,the disclosure of key factors which influences major’s developing potentiality as object,and the evaluation index system could be applied in practice with attempt.

major;developing potential;evaluation;index system

G647

A

1674-5485(2015)11-0069-05

①江苏省高等教育教改研究立项课题“鉴定教学、改进教学、引领教学——多元化、开放式课程质量评价体系的研究与实践”(2013JSJG188)。

高蓓蕾(1968-),女,辽宁沈阳人,南京理工大学副研究员,主要从事高等教育管理与评估研究;顾来红(1965-),男,江苏南通人,南京理工大学副研究员,主要从事高等教育管理与评估研究;张婷姝(1974-),女,江苏盐城人,南京理工大学副教授,博士,主要从事高等教育管理研究;魏亚(1976-),女,河南南阳人,南京理工大学助理研究员,主要从事教育质量管理研究。