农村土地究竟有多细碎

——黄陂区幸福村的个案分析

田孟

(华中科技大学中国乡村治理研究中心,湖北武汉430074)

农村土地究竟有多细碎

——黄陂区幸福村的个案分析

田孟

(华中科技大学中国乡村治理研究中心,湖北武汉430074)

农地细碎普遍被作为一个常识看待,但这个常识却缺乏足够的实证分析。农地细碎的研究需要注意行政村和村民小组、水田和旱地两大基础性背景,进而分析家户、人口、土地、地块之间的关系状况及其在不同层面的分布规律。分析结果显示:首先,幸福村的地权配置总体上在行政村和村民小组两个层面都是较为均衡的,但水田在配置上的波动性要大于旱地;其次,幸福村内部各个小组的土地细碎状况存在一定的差别。显然,农地细碎程度不能笼统地研究和描述,水田与旱地存在很大的差别,因此需要对土地进行必要的分类。同时,地权细碎需要区分行政村和村民小组两个不同单元,尤其要注意村民小组这个基本单位。

农地细碎;家户;人口;行政村;小组

一、问题的提出

目前,学界对土地细碎化的研究主要集中在以下三个方面:一是土地细碎化的概念或内涵。赵凯提出土地细碎化是“由于中国自然因素、经济因素、社会因素、制度和政策因素的影响,从而形成的一种农户在农业生产的过程中出现的呈现土地的块数相对较多、单个地块的面积较小且存在差异、肥沃程度不一致、家庭距离地块的远近不同等特点的农户经营土地的形式”,其内涵应包括“土地细碎化的属性”和“引起土地细碎化的原因”两个部分[1]。二是土地细碎化的成因及解释。陈培勇将土地细碎化的成因分为“自然条件”和“人为因素”两个方面。其中“人为因素”包括“制度因素”(包括以“诸子均分制”为核心内容的“财产继承制度”和“共有财产制度”瓦解)、“市场交易机制”和“土地稀缺性与人口压力”[2]。三是土地细碎化的功能或意义。对于这个方面,可分为土地细碎化“有害论”和“有益论”两种。有害论认为,当前土地细碎化使农村劳动力与土地资源之间的配置存在效率损失[3];即使将风险分散和缓解劳动力不足纳入考虑,耕地零碎化也超过了农户需要,导致生产效率的损失[4]。部分土地的细碎状态确实造成了农地抛荒[5]。有益论则提出“在人多地少并存在大量农业剩余劳动力的特定条件下”,土地细碎化使农业生产方式和生产类型分散、多元、灵活,有利于小农家庭分摊农业风险、充分利用劳动力资源、实现农民家庭收益最大化[6]。

土地细碎化的概念或内涵界定,及土地细碎化的成因和解释,为土地细碎化问题的研究提供了极好的知识基础,在这方面引起的争议并不大,研究推进也比较顺利。但是,在土地细碎化的功能和意义方面,学术界长期以来便存在较大的争议。吊诡的是,争议各方似乎均具有无可挑剔的分析框架或具有解释力的研究结论。这究竟是怎么回事呢?一个不容忽视的事实是,当前学术界对于土地细碎化的研究并不聚焦在土地细碎本身,而是都把土地细碎作为一个不太需要考察的“既有事实”来对待。土地细碎状况成为了研究相关问题的一个不需要讨论和交待的前提。很多研究都是单纯地摘录土地细碎状况的某些“大众数据”——比如农业部一个很单薄的数据,或者简单地交待一下在某地获得的材料或数据,然后便开始进行相关问题的研究。因此,很多争议在结论和推导过程上可能都是没有问题的,争议起源于出发点。由于相关研究的“基础不同”,所以总免不了会有争议,而且争议如“鸡同鸭讲”。

本文试图从个案角度分析一个村庄的土地细碎状况。然而,笔者无意将这个案例村提升为一个具有代表性的全国样本。但“个案”是一种非常重要的研究方法,它能够有助于在进行大样本的量化研究之前发现极为关键的问题意识和需要注意的核心环节[7]。本文的意义即在于此。通过对这个案例村的研究,不仅能够得出案例村本身的土地细碎状况,而且更重要的是,还能够从这一个案研究过程中得到一些需要注意的有益启示。有了这些启示,或许就能够做一个真正有效的大范围抽样调查,从而为获得更加全面的基础信息提供帮助。

二、土地细碎的测度:背景和分析单位

农村地权细碎状况的测度可以采用多种分析单位。不同的分析单位将会对地权细碎程度的测度结果产生极大的影响;进而,也将影响对农村地权细碎化问题的分析和判断。因此,本文尝试基于不同分类角度,多层面地研究案例村的地权细碎状况及其程度问题。

(一)基本分类

1.行政村与村民小组。我国农村土地实行农民集体所有制,在“三级所有、队为基础”的历史遗产下,以前的生产小队,也即现在的村民小组,一直都是大多数农民生产生活、人情交往、乃至情感寄托的最基本的社会单位。一个有力的证据是,自分田到户以来各地实施的土地调整,绝大多数也都是以村民小组作为基本单位进行的,一旦缩小或超出村民小组这个单位的边界,便往往遭遇到极大的阻力,并产生极大的问题[8]。因此,研究农村地权细碎程度,不能仅仅停留在行政村一级,还需要进入到村民小组这个更基本的单位里去。

2.水田和旱地。土地因为局部的水文地理环境、农田水利基础设施状况等原因,存在不同的土地类型。水田一般是指能够耕种水稻的土地,这些土地往往具有水源丰富、土地肥沃、地势平坦、农民的耕作半径较短等特征;而旱地是指那些不具备上述特征的土地,这些土地没法耕种水稻,于是只能种植一些旱作物,如玉米、小麦、棉花等等。因此,在分析地权细碎程度时,不能笼统地谈土地,而需要注意到农民对于不同地类的偏好,分别研究水田和旱地的细碎状况。

(二)分析单位

依据研究方法和研究目标的差异,测度土地细碎程度的工具选择也将存在极大的不同。农地细碎程度的基本单位,既可以采用“地块”,也可以采用“家户”,还可以采用“个人”,同时也可以多个单位同时使用。

1.以“地块”为单位:地-地关系

为了研究土地细碎程度与农业生产方式之间的关系,学界往往采用“地块”这个基本单位来测度农村土地的细碎程度[9]。因为农业生产方式与具体的地块状况息息相关。众所周知,随着农业生产力的不断发展,机械化及社会化服务体系的快速推进,客观上要求那些从事耕种的农民具有更加规模化的农业作业单位与其相对接,也就是需要有比较成规模的地块。而且一般来说,农业的现代化程度越高,对于地块的土地规模化的需求也越大。因此,单位地块的面积状况反映了农村土地的细碎程度,以“地块”为分析单位具有一定的合理性。

2.以“农户”为单位:人-地关系

农村土地不只涉及到生产力的问题,而且更涉及到生产关系的问题[10]。这就意味着,不能仅仅从“地块”的角度研究地块与地块之间的细碎程度问题,还需要从生产关系的角度研究农户与地块之间的具体关系。之所以以“户”为单位[11],是因为我国农村土地实行“家庭承包制”,也即农村地权的配置是以“农户”为基本单位,农民是以“户”为单位承包集体的土地。因此,人地关系在制度层面表现为农户与土地之间的关系问题。地权细碎程度的测度以“农户”为分析单位具有一定的合理性。

3.以“个人”为单位:人-人关系

由于我国农村土地集体所有,这也就意味着每个集体的成员都有承包集体土地的权利。这个政策在很多地方被农民朴素地理解为“生添死减”,也即:新增人口的家庭应该分配部分土地,而人口减少的家庭应该退出部分土地。土地承包权被认为是集体成员的应然权利。基于各地的调查显示,农民的这种理解并非个案或偶然现象[12]。显然,在2002年《土地承包法》颁布提出“30年不变”的情况下,仍然有大量的农村进行了不同幅度的土地调整[13],足见很多农民其实是以“个人”为基本单位看待农村地权的配置问题的。因此,以“个人”为单位测度地权的细碎程度也具有一定的合理性。

三、农地细碎的实证分析:基于幸福村的个案

由于我国实行农地家庭承包制,家户与土地之间的关系不仅密切,而且重要。因此,以下的分析从“家户”开始,基于行政村和村民小组两个层面,分别研究家户与人口、家户与土地(又细分为水田和旱地)、家户与地块之间的关系状况;然后,再从“人口”出发,分析人口与土地、人口与地块之间关系,并研究人口在各个小组的分布状况;最后,从“地块”出发,研究地块与人口、地块与家户之间关系,及其在各个小组的分布情况。

(一)“家户”分析

1.“户-人”关系

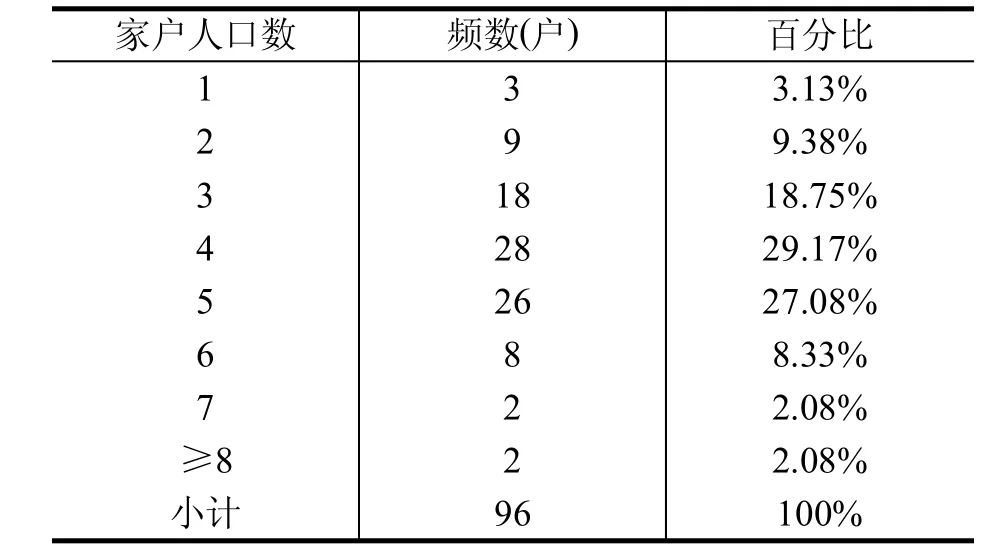

幸福村隶属于湖北省武汉市黄陂区。黄陂地处长江中游,又临大别山南麓,为江汉平原与鄂东北低山丘陵的交界地带。全区地势北高南低,中部南部为平原区,海拔仅有20~50米,全区大体上是“三分半山、一分半水、五分田”的格局。幸福村位于黄陂区中南部,地势平坦,黄武公路穿村而过,交通较为便利。全村共有96户,396人,户均4.13人。全村户内有3~5人的农户共计72户,占全村总户数的75%。

表1 案例村“户-人”情况统计表

在小组层面,见下表:

表2 案例村小组内部“户-人”情况统计表(单位:人、户)

2.“户-地”关系

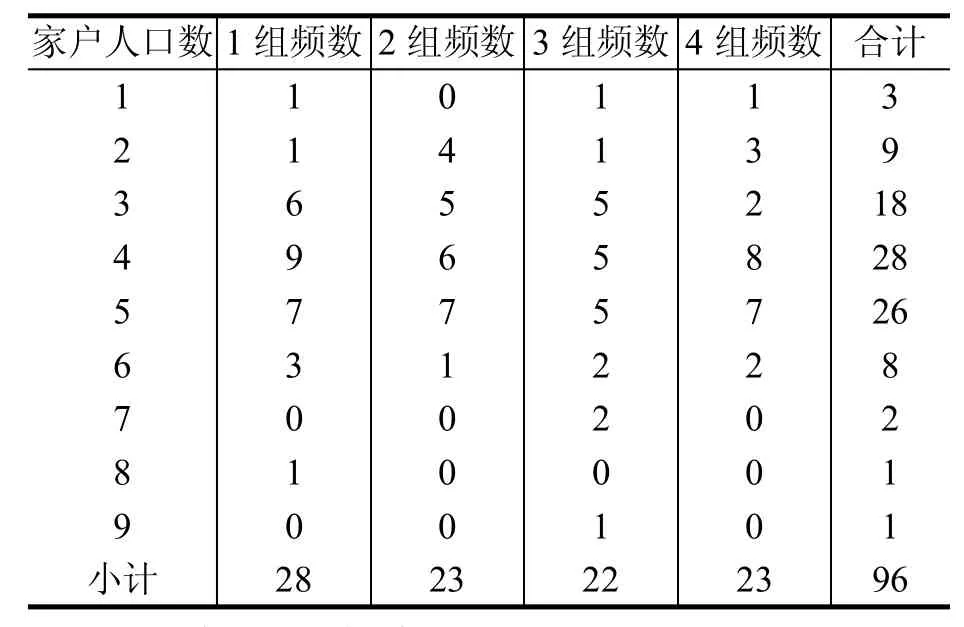

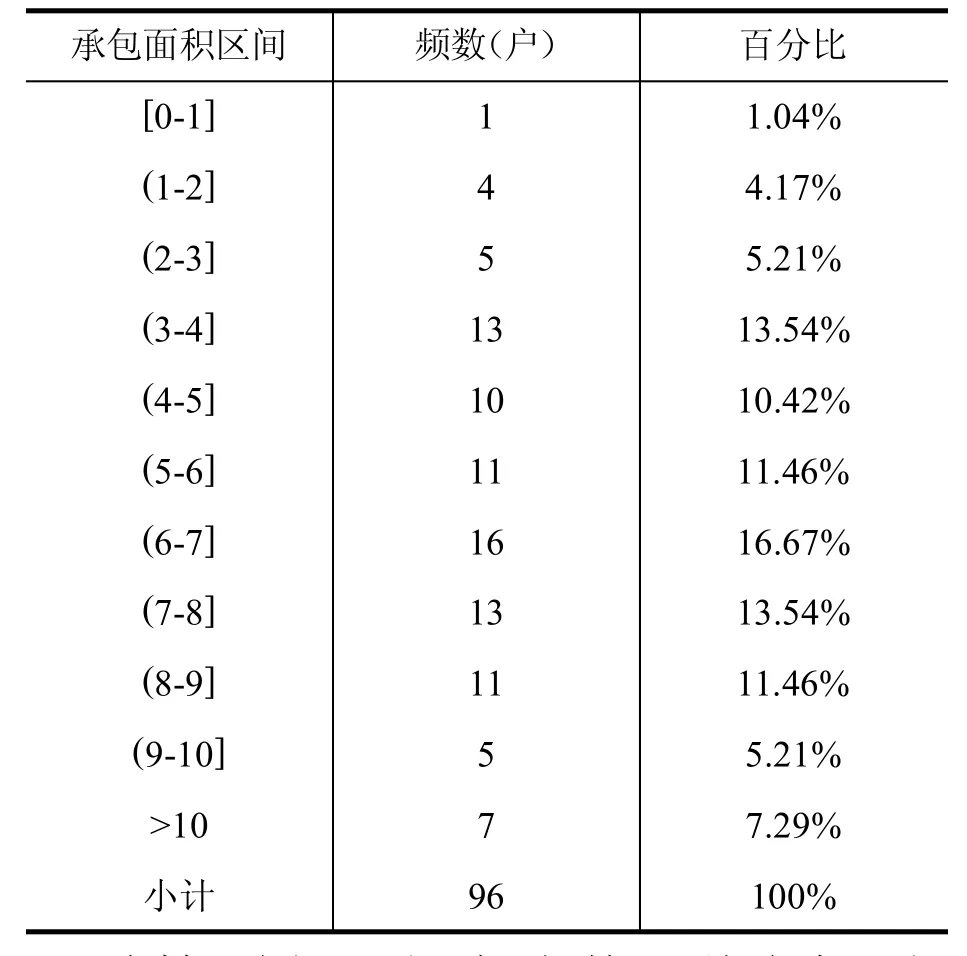

全村共有耕地587.92亩,户均6.12亩。方差为6.23。以下采取以1亩为区间间隔单位进行分析。下表显示,全村农户的户均承包地面积在3~9亩区域内比较集中。值得注意的是,户均面积超过10亩的共有7户,占全村总户数的7.29%。之所以出现这种情况,一是因为90年代末有部分农民弃田抛荒后,有些农户把这些田捡起来种,后来在土地二轮延包政策下,这些土地便确权了捡田户的名下;二是因为在分田到户的时候农户家中人口较多,因此较大幅度地超过了土地的全村户均水平。具体情况如下:

表3 案例村“户-地”情况统计表

在村民小组层面,“户-地”情况更加复杂。1组土地面积184.81亩,户均土地面积4.21亩,方差是8.36,比全村户均耕地面积的方差要大,说明1组内部农户占地的离散程度比全村水平要高。其他各组以此类推。除此之外,4组的户均面积高于全村水平,而其他三个小组的户均面积均低于全村平均水平,其中1组的户-地关系最为紧张。从小组内部农户土地面积与该小组户均耕地面积的偏离程度来看,1组、2组和4组均高于全村偏离水平,其中1组的偏离水平最高,说明1组内部的土地不均状况最为明显。而3组的偏离程度远远小于全程水平,说明3组内部农户间的地权配置较为均衡。

表4 案例村各小组内“户-地”情况统计表

3.“户-水田”关系

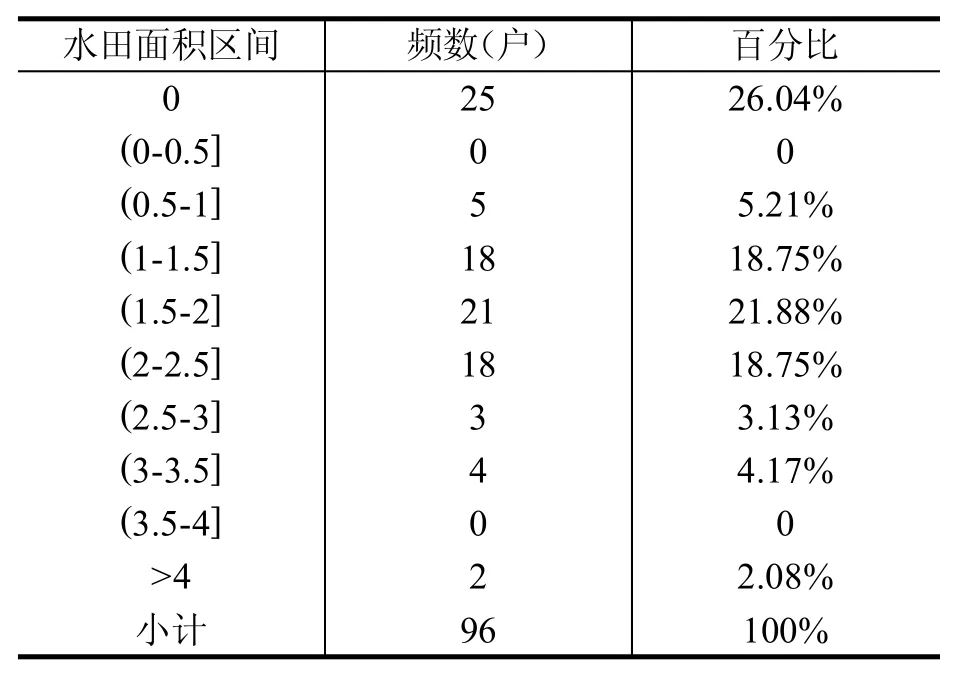

全村共有水田138.06亩,户均1.44亩,方差为1.88。按照0.5亩作为区间间隔进行分析。全村农户的水田状况比较复杂。一方面,户均在1~2.5亩之间的农户共有57户,占总户数的59.38%,这说明村里绝大多数农户的水田承包面积都在平均水平周围,偏离不大。另一方面,数据最高的一组是水田面积为0亩的农户组,共有25户,占全村总户数的26.04%,这说明全村有不少农户处于“没地”状态——这种情况既有可能是因为之前农户的弃田抛荒行为,导致在二轮延包期间土地承包经营权丧失;也有可能是因为农户之间土地互换(水田换旱地)、转让等行为导致“失地”。具体情况如下:

表5 案例村“户-水田”情况统计表

小组层面,详情如下:

表6 案例村小组内部“户-水田”情况统计表

上表显示,1组和3组户均水田面积高于全村水平,其中3组的户均面积最大。2组和4组户均水田面积低于全村平均,其中2组户均面积最小;但总体上看,各组间户均差别不大。再看偏离程度,1组组内农户水田状况与组内平均水平的偏离程度大于全村偏离水平,而其他三个小组则都小于全村水平;这说明,相对来说,1组组内的农户地权占有状况最不均衡,3组组内的农户地权占有状况最为均衡。这可能是受到无水田户的影响。

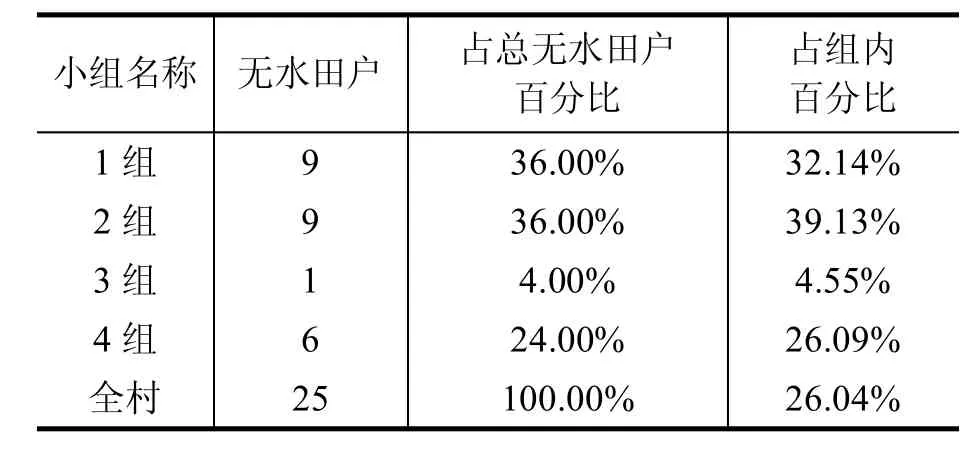

因此,接下来分析无水田户的分布及影响:

表7 案例村各小组内“无水田农户”情况统计表

上表显示,1组与2组无水田户最多,均有9户,各占无水田户总数的36%,共占72%。而3组无田户最少,仅有1户。这说明之所以3组户均水田拥有状况最为均衡,主要是因为该组无水田户较少,而其他小组无水田户较多,这里很明显有无水田户的影响。

4.“户-旱地”关系

全村共有旱地449.86亩,户均旱地4.69亩。方差为4.60。初步检查数据发现,各户旱地面积最大值为9.02,亩,且数据比较均衡,因此采取1亩为区间间隔进行分析。数据显示,旱地在各农户中的分布主要集中在3~6亩这个区间,共计50户,占52.08%,这说明全村旱地户均偏离不大。旱地分布没有表现出水田分布的那种复杂性。这印证了前文提到的水田与旱地差异性,说明把水田和旱地分离开来进行讨论是有必要的。详情如下:

表8 案例村“户-旱地”情况统计表

小组层面,1组和2组户均旱地超过全村均值,其中1组最高;3组和4组低于全村平均水平,其中3组最低。在偏离程度上,各组内部旱地分布偏离水平与全村旱地分布偏离水平相差不大,仅有略微差别。说明各个小组内部旱地分布的偏离程度具有一致性,从而与全村总偏离程度基本拟合,同时也说明旱地与水田之间确实存在明显差异。详情如下:

表9 案例村各小组“户-旱地”情况统计表

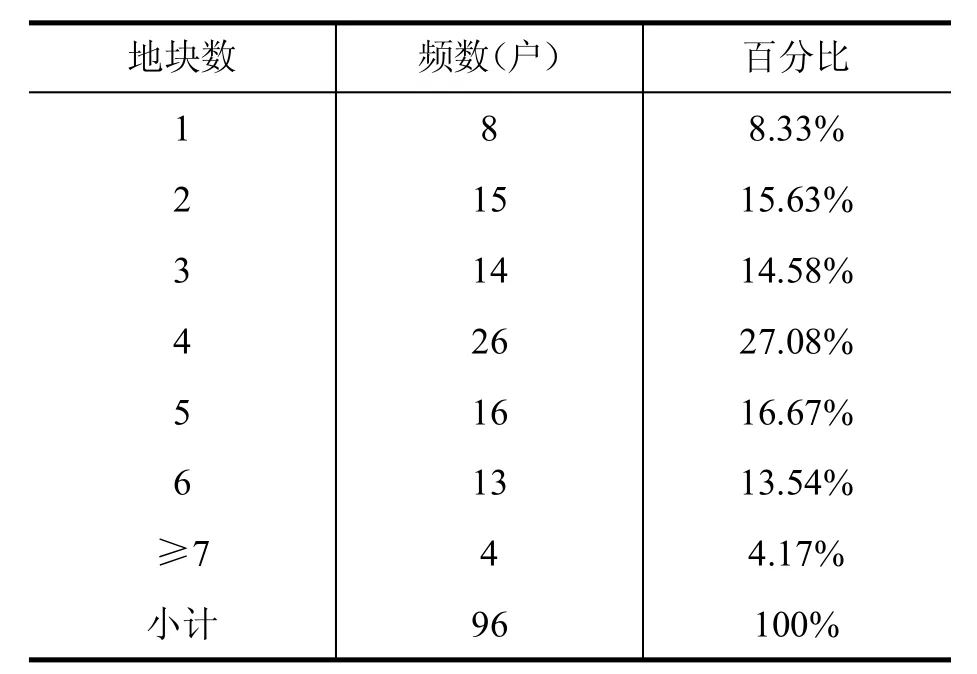

5.“户-块”关系

全村土地共有371块,户均3.86块。方差是2.69。下表的数据显示,地块数在3~6块的农户共计有69户,占全村总户数的71.88%;这说明,全村起码有三分之二以上的农户拥有两块以上的水田或旱地。

表10 案例村“户-块”情况统计表

小组层面,详情如下:

表11 案例村各小组“户-块”情况统计表

上表显示,就户均土地地块数来说,3组和4组均超过了全村的平均水平,而1组和2组低于全村平均水平。但从总体上看,小组间地块最多数与地块最少数之间的差额也只有0.63块,差异并不大。从偏离程度来看,1组和2组的偏离度高于全村水平,其中2组最大,说明2组组内农户的地块配置不均程度最高;而3组和4组的偏离度低于全村平均水平,其中3组最小,说明该组内农户地块配置相对较为均衡。

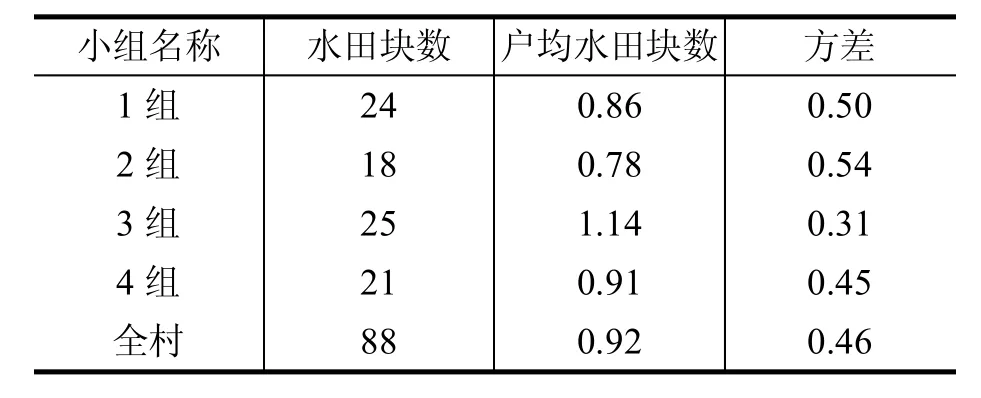

6.“户-水田块”关系

全村水田共有88块,户均0.92块。方差0.46。这里特别需要注意的是全村有26.04%的农户没有水田。因此,若是扣除掉这部分没有水田的农户,那水田的户均地块就是1.24块。这意味着,在有水田的农户中存在拥有多块水田的情况。下表数据显示,全村有1块水田的农户有55户,占57.29%;占村里有水田的农户的77.46%。拥有3块的仅有一户,没有超过3块的。因此,除了没有水田的农户以外,剩下的全都是拥有2块水田的农户,共15户,占总户数的15.63%,占村里有水田农户的21.13%。详情如下:

表12 案例村“户-水田块”情况统计表

小组层面,详情如下:

表13 案例村各小组内“户-水田块”情况统计表

数据显示,在四个小组中,户均水田块数高于全村的是3组,其他小组均低于全村水平。总体上看,各个小组户均水田地块数的差别不大,最大值与最小值之间仅相差0.36块。从偏离程度上看,1组和2组高于全村水平,3组和4组低于全村水平,但总体上看相差不大。这说明,水田的地块数状况在各个小组基本一致,从而与全村的拟合度较高。

前面已经提到,之所以全村户均水田块数低于1块,主要原因是存在无水田的农户。无水田的农户对于分析水田地块分布情况产生了影响。因此,剔除没有水田的农户之后,全村有水田户共71户,户均水田块数为1.24块,方差0.21。在各个小组层面,拥有水田块数最多的是2组,为1.29块;最少的是3组,为1.19块。最大值与最小值之间仅相差0.1块。这说明,各小组水田地块上的差异主要来源于无水田的农户。从偏离度来看,各个小组的偏离水平相差也不大,与全村情况基本拟合。详情如下:

表14 案例村各小组内有水田农户“户-水田块”情况统计表

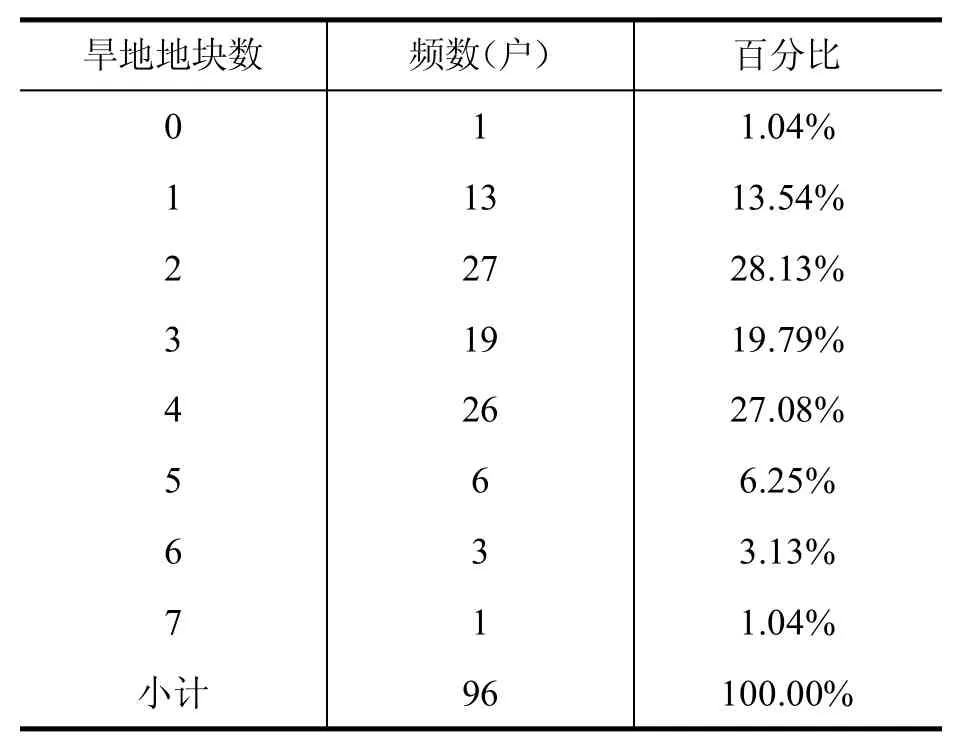

7.“户-旱地块”关系

全村旱地共有283块,户均2.95块。方差为1.90。旱地地块数中最大是7,最小为0,以此为依据设定变量值。分析显示,全村拥有2块及以上旱地的农户共计有82户,占总户数的85.42%,其中,拥有2块及以上旱地的农户的块数主要集中在2~4块。

表15 案例村“户-旱地块”情况统计表

小组层面,在户均旱地的地块数方面,2组和4组超过了全村的平均水平,其中4组最高,达到3.26块;而1组和3组在全村平均水平之下,其中1组最低,为2.68块。最高值与最低值相差0.58块,这个差距并不大;说明各个小组户均旱地地块数差异不大,情况较为类似。再就偏离程度来说,仅有2组超过了全村水平,其他三个小组均在全村偏离度之下;这说明,2组内部农户旱地地块数与该组平均水平的偏离程度相对较高。详情如下:

表16 案例村各小组“户-旱地块”情况统计表

(二)“人口”分析

以“人口”为单位测度农村地权的细碎程度,可以将各个小组的数据一并纳入进行综合分析。下表显示,全村人均土地1.48亩,与全国的平均水平十分相近;全村人均地块0.94块,地块数与人数基本呈现1:1比例关系;全村人均水田0.35亩,人均水田地块数为0.22块;人均旱地1.14亩,人均旱地地块数为0.71块。

表17 案例村基于“人口”分析综合表

各小组层面,2组户均土地与全村水平相当。3组低于全村水平。1组与4组均超过全村平均水平。说明1组和4组的人地关系比其他小组要宽松,3组人地关系最为紧张。

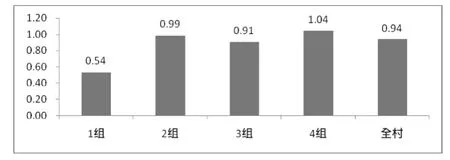

上表及下图显示,在人均地块数方面,2组和4组的户均地块数超过了全村平均水平,其中4组人均地块数最多,有1.04块;而1组和3组均低于全村平均水平,其中1组人均地块数最少,为0.54块。从这个角度上看,4组的地块分散程度最高,基本上每个人都对应有一块土地;而1组的地块分散程度最低,基本上每两个人对应一块土地。

图1 案例村各小组“人均地块”分布图

而在人均水田面积方面,在4个小组中,1组人均水田0.39亩,2组人均水田面积0.26亩,3组人均0.38亩,4组人均0.34亩。下图显示,水田方面人地关系最为紧张的是2组,低于全村的平均水平;人地关系最为宽松的是1组;紧随其后的是3组;其次是4组。但1、3、4组都在全村平均水平附近,没有出现比较大的偏离情况。考虑到1组、2组“没有水田户”的情况,预计这两个小组在有水田户内的人均水田面积水平还会增加。

图2 案例村各小组“人均水田面积”分布图

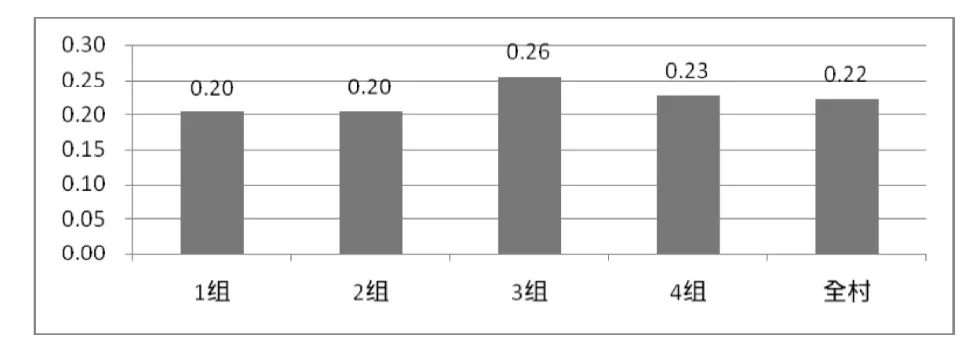

在人均水田地块数方面,1组人均0.2块,2组人均0.2块,3组人均0.26块,4组人均0.23块。人均水田块数在各个小组的分布情况比较一致。其中,3组最多,人均0.26块。1组和2组并列最少,为0.2块。考虑到没有水田户的影响,由于这些农户主要集中在1组和2组,因此在剔除这个因素后,1组和2组的人均数据将会增大。详情如下图所示:

图3 案例村各小组“人均水田地块”分布图

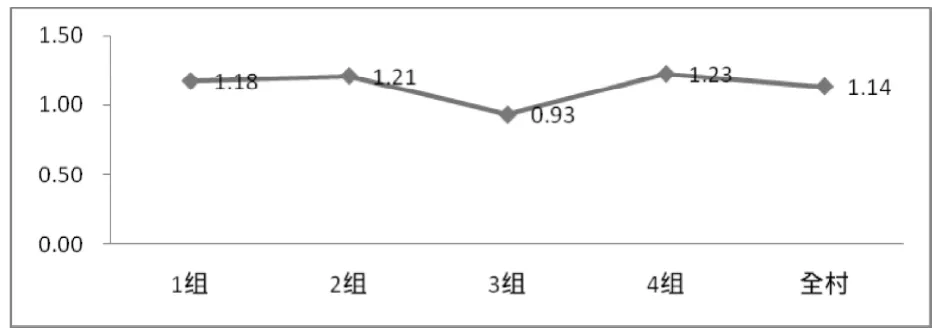

在人均旱地面积方面,1组是1.18亩,2组是1.21亩,3组是0.93亩,4组是1.23亩。全村人均旱地面积为1.14亩。显然,3组的旱地人地关系最为紧张,而4组在旱地上的人地关系最为宽松。这与各组在水田上的人地关系状况截然不同。因为在水田方面,3组比4组较为宽松,实际上的差别并不大。显然,将旱地和水田分开研究是有意义的。

图4 案例村各小组“人均旱地面积”分布图

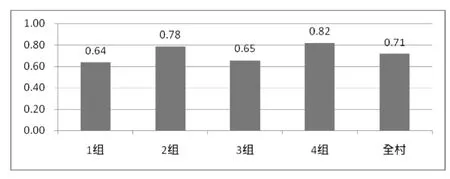

在人均旱地地块数方面,1组是0.64块,2组是0.78块,3组是0.65块,4组是0.82块,全村平均水平是0.71块。下图显示,人均旱地地块数最多的是4组,最小的是1组。但两个小组的数据相差并不大,说明案例村各个小组的旱地地块分布情况基本相似。

图5 案例村各小组“人均旱地地块”分布图

(三)“地块”分析

从地块的角度研究土地细碎,主要是研究地块与地块之间的关系,尤其是面积分布样态。全村土地共371块,每块土地上承载1.07人,0.25户。块均面积为1.58亩;其中,水田共88块,块均水田面积1.59亩;旱地共283块,块均旱地面积1.59亩。

表18 案例村基于“地块”分析综合表

“块均人口数”是指块均土地上承载的人口数,“块均农户数”是指块均土地上承载的农户数。这两个指标都是从地块自身的角度对土地进行测度,若是能够加入人口密度、土地规模等辅助性变量,将能够非常有力地刻画出土地的细碎程度。由于两个变量功能类似,且数据差别不大,故而在此一并分析。详情如下:

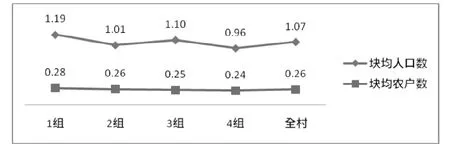

图6 案例村各小组“块均人口数与块均农户数”分布图

上图可知,就块均人口数来说,1组1.19人;2组1.01人;3组1.10人;4组0.96人。就块均农户数来说,1组0.28户,2组0.26户,3组0.25户,4组0.24户。分布曲线很平缓,意味着各个小组相互间的差别不大;也说明各小组地块数与户数对应关系比较类似。综合两项指标数据来看,块均人口数比块均农户数更加敏锐。

图7 案例村各小组块均土地、块均水田、块均旱地分布图

“块均土地面积”、“块均水田面积”和“块均旱地面积”都是从土地本身的角度对土地状况进行测量。结果显示,1组的农民受到地块细碎化的影响相对最小;2组的农户在水田里进行农业生产的时候,在理论上受到土地细碎化的影响最大;3组的农户在旱地上进行农业生产的时候,理论上遇到土地细碎化影响的程度最大。综合起来看,3组的块均综合土地面积是最小的,这也就意味着这个小组的农业作业基本单位在理论上要小于全村的平均作业单位,这个小组的农民受到的地块细碎化的综合影响相对来说是最大的。

四、小结与启示

(一)基本结论

本文从“家户”、“人口”和“地块”三个角度,基于行政村与村民小组、水田与旱地等多个层面,研究了案例村土地的分布状况。

首先,从“家户”角度看,基于行政村与村民小组,户均地权配置在行政村基本处于均衡状态,是一个典型的“橄榄型”结构,家户与土地的关系较为协调;而在村民小组的分布则要复杂一些。基于水田和旱地分析显示,户均水田配置在行政村的总体分布态势是均衡的,但存在特殊情况——没有水田的农民家庭;这个特殊情况在小组层面表现得更为明显。旱地的配置在总体上也是均衡的,且各个村民小组的情况与全村综合情况基本拟合。

其次,从“人口”角度看,全村人均土地面积与全国平均数据基本相当,显示出在人地关系方面案例村与全国人地关系状况的相似性;在地块的人均分布上,人口数与地块数基本呈现出1:1的对应状态。具体到各个小组层面,虽然差异并不大,但还是有一定波动。小组间人均水田及人均旱地的分布也存在一定的差异。

最后,从“地块”角度看,块均人口数、块均农户数都反映了地块的承载水平,分析发现,前者比后者更加敏锐地测度了土地细碎化程度。块均土地面积与理论上农业生产中的规模化程度密切相关。在小组层面,不管是水田还是旱地,块均承载水平也存在一定差异。

(二)引申启示

显然,案例村的土地表现出了非常有趣而又复杂的分布特点,这构成了判断土地是否细碎的基础。但更重要的是,上述几个基本结论还带出了以下两个需要注意的引申启示:

首先,水田和旱地存在差异性,需要区别对待。这本是一个常识,但若真要证明的话,则并非易事。本文的分析在某些方面对这个判断进行了证明。对案例村的分析发现,在同样的给定条件下,土地总体上的配置状况不一定在水田和旱地两个类型中都适用。实际上,水田和旱地的配置状况可能存在很大的差别。在土地整体高度细碎化的特征下,水田的配置并非一定就是高度细碎化的,有可能是旱地的高度细碎化影响力过强,抑制了水田原本低度细碎化的特征表达。这也即是说,对于农村土地细碎化的研究和讨论,不能笼统地谈土地,而是需要将土地分成水田和旱地两种类型进行分别讨论。

其次,区分行政村和村民小组具有十分重要而又实际的意义。这本来也是一个常识,但在实际研究中却很容易被忽视。众所周知,行政村和村民小组是两个十分不同的研究单位和行动单位。我国农村土地所实行的集体所有制,绝大部分都是落实到了村民小组这个基本层次。但由于研究和分析往往很难获得村民小组这么基层的资料和数据,因此,为了研究可行,研究者们往往以行政村代替村民小组,并逐渐地就忽视了村民小组这个基本单位的重要性,及其与行政村的重大区别。本文的分析发现,一个行政村内部的各个村民小组之间,在某些方面确实存在比较大的差异,而这种差异往往在行政村层面很难发觉。而且,在行政村层面表现明显的特征,在村民小组层面可能并不明显。这意味着,对于土地细碎状况的研究,还需要尽可能地下沉到村民小组这个层面。

[1]赵凯.论土地细碎化及其定量测定方法[J].中国土地科学,2011,25(10):35~39.

[2]陈培勇,陈风波.土地细碎化的起因及其影响的研究综述[J].中国土地科学,2011,25(9):90~96.

[3]谭淑豪,曲福田,尼克·哈瑞柯.土地细碎化的成因及其影响因素分析[J].中国农村观察,2003,(6):24~30.

[4]田传浩,陈宏辉,贾生华.农地市场对耕地零碎化程度的影响——理论与来自苏浙鲁的经验[J].经济学(季刊),2005,4(3):769~784.

[5]田孟.农地抛荒与农民新型家计模式[J].农业部干部管理学院学报,2013(2):10~12.

[6]李功奎,钟甫宁.农地细碎化、劳动力利用与农民收人——基于江苏省经济欠发达地区的实证研究[J].中国农村经济,2006,(4):42~48.

[7]吴毅等.村治研究的路径与主体——兼答应星先生的批评[J].开放时代,2005,(04):82~96.

[8]田孟.农民组织起来的目标是维持农村的基本秩序[J].中共宁波市委党校学报.2014,(2):95~101.

[9]谭淑豪等.土地细碎化对中国东南部水稻小农户技术效率的影响[J].中国农业科学,39(12):2467~2473.

[10]桂华.组织与合作:论中国基层治理二难困境——从农田水利治理谈起[J].社会科学,2010(11):68~77.

[11]贺雪峰.地权的逻辑:中国土地制度向何处去[M].北京:中国政法大学出版社,2010,9:3~10.

[12]田孟.浅议地权的集体观念——基于山西省北辛兴村的实地调查[J].中国土地,2014(11):35~36.

[13]田孟,贺雪峰.中国的农地细碎化及其治理之道[J].江西财经大学学报,2015,(2):88~96.

责任编辑:刘华安

F301

A

1008-4479(2015)05-0104-09

2015-03-28

田孟(1988-),男,苗族,湖南怀化麻阳人,华中科技大学中国乡村治理研究中心博士研究生,主要研究方向为乡村治理、土地制度。