看电影《亲爱的》对立双主叙事结构对芸芸众生普遍悲悯的呈现

张 倩

看电影《亲爱的》对立双主叙事结构对芸芸众生普遍悲悯的呈现

张 倩

电影《亲爱的》是一部由陈可辛执导,赵薇、黄渤主演的反映“打拐题材”的电影,该片于2014年上映,也是那年国产电影的良心之作,并且收获了包括香港电影金像奖最佳女主角奖、台湾电影金马奖最佳女主奖在内的诸多奖项。凭借着这部电影的成功,有关拐卖儿童的问题再次被提到社会关注的焦点地位,将这类被边缘化的社会问题放在了镜头的中央位置,展示出电影对于弱势群体的关注和悲悯。[1]这是一种对底层文化的观照。通过电影《亲爱的》,导演陈可辛很好地将底层文化的一个问题和现象进行了诠释,而根据皮尔斯的理论,我们可知,电影《亲爱的》在这里实际上已经成为了一种解释性的符号,它既是一个独立的主体,同时也是对于其他解释性符号的补充,与此同时电影《亲爱的》本身所展示出的意义同样也需要其他解释性的符号来进行补充,在这个过程中,各个解释性的符号相互联系就会形成一个更大的符号体系,从而到最后触及符号的本质意义,而形成一种文化的高度,而这种所谓的符号本身就是最后所形成的这种整体语意场,也就是文化,在这个过程中符号实现了无限衍,从而将文化的整体都囊括进去。

一、格雷马斯的叙事学理论

作为结构主义叙事学的代表人物,格雷马斯将完整性的结构意义赋予了每一艺术作品中,所谓的语义方阵和角色模式理论就是在这种思想的影响下提出来的,通过这类理论,格雷马斯视图揭示的是在整体结构中每一个单元的作用机制是如何的。他的语义学著作的代表作之一就是《结构语义学》,在这部著作中他提出了“六个动元”的结构理论。从他的这个理论中,读者还能发现其对苏里奥和普洛普角色分类理论的参照,从著作的一开始他就对此作了回顾,并讲到根据对俄罗斯民间故事中人物的分析,普洛普从中得出了7个有着功能类型特点的“剧中人物”,他们主要是主人公、假主人公、叛徒、赠与者、被寻找者、帮助者和委派者等。和普洛普很相似,苏里奥在他的《二十万个戏剧情景》中也总结出了相似的理论模型,但是他的总结是6个戏剧功能,即是地球、月亮、火星、太阳、狮子座、天秤座等,这6个事物分别代表了不同的戏剧功能。从上述分析中我们可以看出,格雷马斯“六个动元”的结构理论显然是对上述理论的借鉴,在《结构语义学》中,格雷马斯也首先肯定了普洛普和苏里奥的成果,同时还指出他们的理论只是在一个“不够形式化的层次”,并且对于角色之间可能存在的关系没有进行深入地分析。[2]

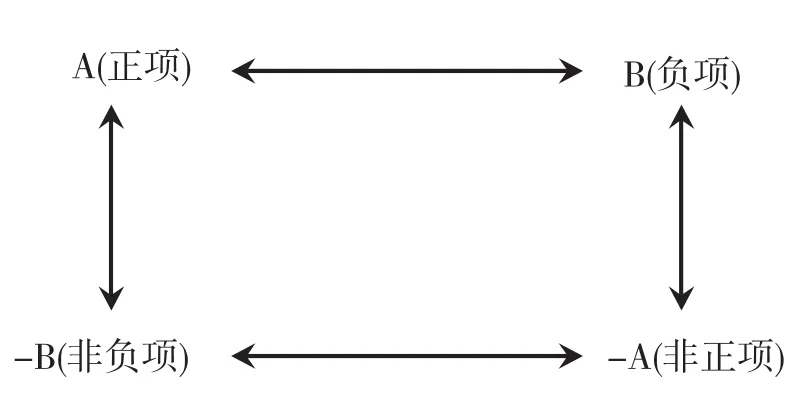

于是,在这种洞察背后,格雷马斯提出了自己的一套理论,在二元对立原则的指导下提出了自己的“六个动元”的结构理论,即是主角(主要人物)、对头(阻碍作用)、对象(所追求的目标)、助手(在主角追求对象时发挥促进作用)、支配者(引发主角行动的抽象力量)和承受者(获得对象的是承受者)。在这个理论的基础上,格雷马斯又将其与叙事功能和结构语义理论相结合而提出了所谓的语义方阵理论,并且根据此画出了一个方阵图式。这里的方阵图式是动态二元对立的结构,图式中的因素实现了否定互动,在这个过程中事情的动态发展是无法封闭的,这种开放的姿态也为叙述的推进提供了空间,依此形成了“全否定”性的符号方阵。[3]

二、电影《亲爱的》中的角色分析

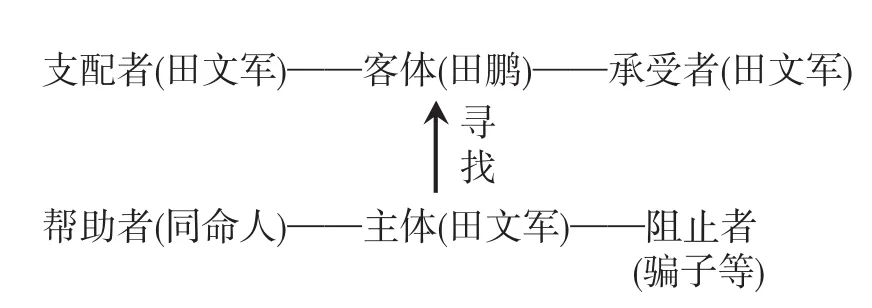

根据格雷马斯的理论,我们来分析电影《亲爱的》,可得到如下的对应关系,卢晓娟和田文君——主角/支配者/承受者、田鹏——对象,而对于帮助者和组织者的界定,在这里是不能简单地给出答案的,如在田文君寻子之路上,那些曾给与帮助的人也无意中耽误了田的救助机会,这些同病相怜的人在相互的帮助过程中,也将自己的意志和他们绑定在一起,使他们在行动上缺乏了个人意志的体现;再如那个曾经帮助过李红琴的律师也在最初的时候欺骗过李,所以在这里观众不能简单地将某人归为阻碍者或者帮助者的角色下。电影在故事的呈现上采用了对立双主的叙事结构,将电影的叙事分成了两部分:其一、田文君的寻子之路;其二、李红琴丧子后的种种遭遇。在这种叙事结构中,我们可以将电影《亲爱的》的故事推进以田鹏被找到为节点也分成两部分,在这之前主要是对田文君的寻子之路坎坷的呈现,其人物图式如下:

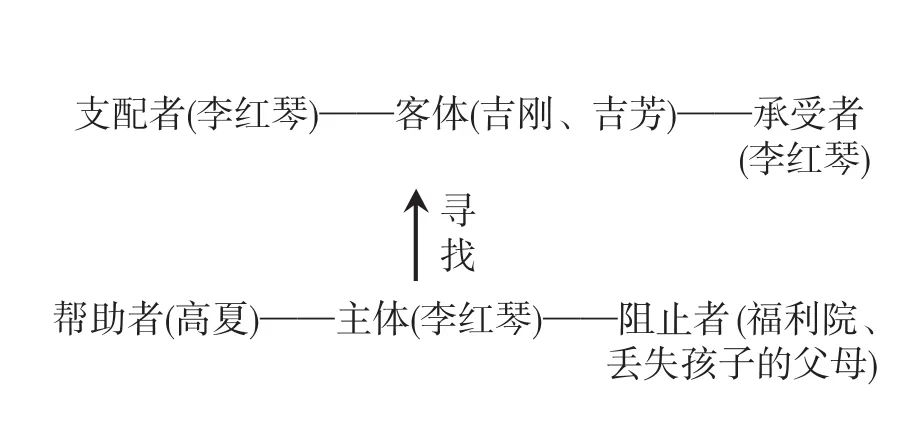

在田鹏被找到以后,主要讲述的是李红琴失子之后的种种遭遇,其人物图式如下:

在这种对立双主的叙事结构中,田文君和李红琴都面临着相同的痛苦,即失子和寻子之苦,尽管两个主体的行为都是在各自封闭的系统里进行的,但是他们却有着一样的动作和功能,在寻子的过程中都经历了同样的痛苦。因为在故事的呈现过程中,相同的行为功能会被分派给不同的人物,他们只是在名称上不一样,内在里有着相同的行动或功能,这样我们就可以用概括化的角色功能来对故事进行研究。[4]

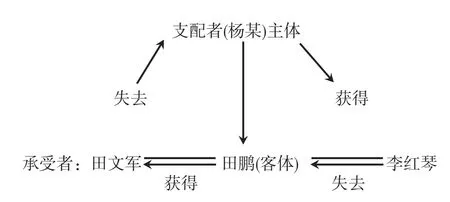

原本两个封闭的没有交集的行为系统,被李红琴的丈夫和田鹏联系在了一起,在故事中对这个联系进行构建的主体已经去世,所以从道德上观众很容易地就原谅了李红琴,在心理上其也被置于了弱势群体的一方,而获得了很多人的同情。而那个已经去世的李红琴的丈夫杨某才是这个事件的起源,如果没有他抱走田鹏,所有的这一切都不会发生,他就是这一切痛苦的制造者,这种关系可以用下图表示:

通过这个图式,就可以清楚地看到田文军和李红琴之间的关系通过田鹏的事情做了统一,他们之间没有施害与被害的关系,也不体现为主体和对象,并且随着故事的发展他们也在身份认同上走向了统一。所以也就不难理解,为什么最后他们的情感没有走向对立,而是一种相互的印证和怜惜。对于李红琴和田文军而言,他们在对待田鹏这件事情上都是真诚的,都从心底里爱着这个孩子,并且都表现了出了很强的真挚和热烈。最初的时候田文君是将对拐走田鹏的所有怨恨都撒在了李红琴身上,但是当他看到李红琴对自己的孩子爱是那么深的时候,田文君的情感也出现了变化,开始同情这个苦命的女人,最后甚至被李红琴的种种行为所感动。导演通过镜头所展示的不是他们之间的对立情绪,而是想将两个苦命的弱势群体间的无助和人性的美好展示出来,表达了一种对于弱势群体的悲悯情怀。所以从这个角度来看,我们不能将李红琴简单放在田文君的对立面,她在道德中也未必处于弱势的地位。

在田文君找到了自己的儿子之后,电影并没有为此划上句号,而是继续将镜头停留在孩子的离开对李红琴的影响以及田鹏与他亲身父母的相处上。对于后者,那种我们印象中的血缘关系的持久和恒常并没有出现在电影的画面中,这一段与亲生父母生活经历的丢失,使得田鹏与亲身父母之间产生了明显的陌生感,也让观众对此问题有了更多的深思。

在理论意义上讲,田文君找到自己的儿子之后,其寻子图示就被封闭了;而李红琴的寻子之路在田鹏离开之后又重新被开启。

三、在否定中分析电影《亲爱的》的故事情节发展

表层和深层结构是格雷马斯文本分析理论中认为的两个层次。前者主要将着重点放在了故事的情节发展和人物行为上,从这个角度我们分析电影《亲爱的》可知,影片中存在着两大序列,这两个序列之间还是以田鹏是否被找到为界。田鹏在影片中一直是整个事件的承受者,他没有选择自己命运的意识和权力,无论是在第一次被拐走,还是第二次离开李红琴的过程中,他都承受了很大的压力,一直处于被动和被迫的地位,所以他也一直是这一切行为活动的承受者。从深层次上将,电影《亲爱的》在故事的叙述上首先确立了二元对立的关系,然后再根据此将推演出整个叙事模式。

田氏夫妇是城市中的底层生活者,作为外来务工人员生活在这个城市里,在排斥和融合中挣扎地活在这个城市里。田鹏更是家里唯一的孩子,其在丢失和被找到的过程中都深受打击,严重影响了其身心的健康发展。当田文军和鲁晓娟竭力要教田鹏说普通话时,就可以发现他们对于融入这个城市是多么的渴望,但是对于一个孩子而言,他体会不到那拗口的普通话对于其父母来说有着良苦的用心,而总是排斥着普通话而用着自己顺口的陕西话说着俚语玩耍。城市对于他们这一群人的“融”和“斥”,就在这个教普通话的过程中得到了呈现。一直到李红琴的丈夫将田鹏抱走,所有的平衡都在这一举动中被打破。而之后田鹏在被迫开始学习另一种方言,当其已经习惯的时候,他又被寻回,以前的生活又都被否定,开始了自己在城里的又一次融合,而父母在这个过程中也开始体会到,对于孩子不是去改造他,而应该是给予他更多的保护。就像电影《亲爱的》中呈现的那样,虽然田氏父亲还是会纠正孩子的读音,但是他们还是给予了儿子保留自己安徽方言的机会和权利,因为这对于孩子来说也是一种保护。在电影结尾的时候,导演采用了开放性的形式,一切都恢复平静,却又引人深思,让人动情。

电影《亲爱的》有着真实的故事原型,就电影本身而言,导演采用对立双主的叙事结构,使田文君和李红琴围绕着田鹏展开了一段寻子与失子的情感纠葛,通过电影的镜头,这类被边缘化的弱势群体所经历的苦难在此走进了人们的视野,表达了对芸芸众生的悲悯情感,也展现出了导演的人文主义关怀。

[1]魏兰骄.有深度、有质感、可观赏——电影《亲爱的》之我见[J].戏剧之家,2015(6):140-141..

[2]杨瑞峰.论电影《亲爱的》之叙事策略及现实关怀[J].大众文艺,2015(4):190-190.

[3]薛文文.电影《亲爱的》中人性碰撞的火花[J].文艺生活•文海艺苑,2015(2):111-111.

[4]张明盼,王金婷.论电影《亲爱的》蕴含的悲剧意识[J].电影评介,2014(19):16-19.

张 倩,女,四川德阳人,四川工程职业技术学院讲师,硕士,主要从事审美教育学、汉语言文学研究。

——以微信群聊为例