生态补偿政策效率困境浅析

程臻宇 侯效敏

(山东社会科学院经济研究所,山东 济南 250002)

生态补偿政策效率困境浅析

程臻宇侯效敏

(山东社会科学院经济研究所,山东 济南250002)

【摘要】我国现行生态补偿政策基本属于政府主导型,在生态补偿政策执行的过程中,地方政府作为实际受偿主体,其基于自身实际投入成本的选择,导致了生态补偿政策的效率困境。通过加大公众参与、深化产权改革和探索多样化的补偿模式,可以改善生态补偿政策效率困境。

【关键词】生态补偿政策;地方政府;效率困境

中图分类号:X21

文献标识码:码:A

文章编号:号:1673-288X(2015)03-0050-03

Abstract:The current ecological compensation policies in China are oriented and complemented by central and local governments. As the actual compensation-receivers,local governments may not often comply with central government considering on their actual costs on ecological management,which causes the efficiency dilemma of ecological compensation policies. But the low-efficiency situation can be improved by more public attendance,more property rights revolution and more diverse compensation patterns.

Keywords:Ecological compensation policies Local government Efficiency dilemma

作者简介:刘晓冰,副教授,硕士,主要从事环境保护领域方面的研究

通讯作者:王克亮,讲师,博士,研究方向为空气污染控制技术及策略

1理论回顾和文献综述

2013年《国务院关于生态补偿机制建设工作情况的报告》中指出,我国已经初步建立了较为全面的生态补偿机制,目前在森林、草原、湿地、流域和水资源、矿产资源开发、海洋以及重点生态功能区等领域都制订并实施了相应的生态补偿政策,已经初步形成了以政府为主导的,包含中央、省级和地方三个层次的生态补偿政策体系,其中以中央的生态补偿政策所涉及的资金金额最多和覆盖的行政区域最广,影响力也最大,此外,各省省域内也基本初步建立了省级生态补偿制度。但是在我国生态补偿政策实施过程中比较突出的一个问题就是效率困境,即很多生态补偿政策往往设计初衷良好,但实际政策效果不佳。

目前国内对于生态补偿政策效率困境的研究不多,已有的对生态补偿效率的研究集中在退耕还林和流域生态补偿两个方面。而国外尽管开展生态补偿效率研究的时间较早,但跟我国生态补偿模式主要由政府主导不同,西方国家大部分实行以市场为主体的生态补偿模式,对生态补偿效率的研究往往是基于生态系统服务付费(paymentforecosystemservices,PES)角度,近年来的研究主要涉及以下几个领域:①生态补偿效率标准的界定。②影响生态补偿效率的因素,如社会成本高于社会收益以及生态补偿的过度付费、机构代理人不遵守生态补偿条件等。③生态补偿效率横向比较研究,如对发达国家和不发达国家的不同生态补偿政策效率进行了横向比较。

2生态补偿政策效率困境分析

2.1 生态补偿政策效率困境的现实成因

(1)《生态补偿法》还未出台。完善的生态补偿政策体系必须以完善的环境生态管理法规为基础,通过合理的资源定价及损失测定方法,配合高效机构执行率和较为成熟的、多样化的具体补偿模式,在某一确定范围内实施,并能最终实现预订补偿目标。但我国的现实情况是,目前多数与生态补偿直接相关的法规条文散见于其他已颁布的法律如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国矿产资源管理法等10余部法中,专门针对生态补偿的国家层级的法律还未出台。

(2)受偿主体存在极大模糊性。由于缺乏必要的法律框架支撑,我国生态补偿受偿主体存在相当大程度的模糊性。而我国大部分的生态补偿政策执行情况表明,一项生态补偿政策的第一受益者客体不是个人及某个区域,而首先是当地地方政府。这是因为我国属于科层制的行政结构,在科层制中,与上级政府联系最为便捷、沟通成本相对而言较低的不是分布在其下级辖区的单个的受偿个体,而是其下级政府。当上级政府制定一项生态补偿政策并进入实施阶段之后,即使该项政策需要直接指定受益人或者某个受益主体,上级政府也往往通过下级政府的数据汇报而获得需要补偿的受益人及某种自然资源的信息。如我国已经广泛开展的生态公益林补偿政策,补偿金是直接针对林农个人的,但是该项资金是通过划拨到县财政之后,再通过乡镇一级政府机构发放到林农手中,各地的标准有所不同d,受偿主体所在区域的地方政府在分配上无疑比单个受偿人要有更多的优先主动权,很多情况下,是地方政府代表单个受偿主体接受生态补偿。

(3)补偿标准过低。国外的许多生态补偿往往以项目形式进行,生态补偿政策效率评价的核心是对政策受益个人的受益和损失效率分析。但这个分析框架是不符合我国国情的,如果我们沿用国外研究者构建的生态补偿效率分析框架,仅仅对单个个人从生态补偿中获得的私人盈利、损失以及社会盈利进行比较的话,目前国家给予的实际补偿金额,是远远低于大部分研究者计算出的平均生态补偿金额数值的。还是以公益林生态补偿为例,2013年国家规定的补偿标准是15元/亩e,实际上,我国西部一些欠发达省份的生态补偿金额还没有达到这个标准。过低的补偿金额,很大程度上影响了生态补偿政策受偿主体以及地方政府的积极性。

2.2 一个解释模型

由于生态补偿政策常常涉及到多个地方政府行政辖区,因此许多学者认为,地方政府的行为对我国生态补偿政策有重要影响fg。我们建立一个解释模型来说明生态补偿政策效率困境是如何形成的。假定存在一个上级政府和多个地方政府,上级政府负责制定生态补偿政策,下级地方政府需要执行生态补偿政策。所有的上下级政府行为都遵循如下三个假设:①政府面临着资源约束;②政府具有不完全理性。任何机构都面临诸多不确定因素,即使是政府也不可能掌握所有的信息;③政府像企业一样追求最大化利益。

假定某一行政年度,上级地方政府制定了某个生态补偿政策,上级政府根据自己所掌握的信息,对在该行政年度的生态补偿政策效果的最低预期值为A′,上级政府对地方政府的固定投入为R′。在年度考核时,只要不低于预期效果A′,则给予地方政府P的额外奖励。如果表现在平面坐标轴上,上级政府的预期生态补偿目标函数是固定的点C′,如图1所示的点。

图1 上级政府为地方政府制定的生态补偿目标函数

3案例分析:2011-2012年国家重点生态功能区转移支付政策

以财政部面向国家重点生态功能区的生态补偿性转移支付政策为例,2008-2014年,中央财政累计下拨国家重点生态功能区转移支付2004亿元,其中2014年480亿元,截止2014年7月,享受中央财政转移支付的县市已经达到了512个h。

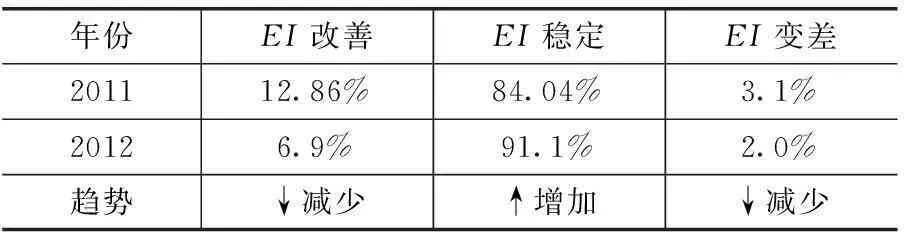

该项资金在2012年前所设定的效率考核目标中,一直含有“改善生态”(主要是生态指数EI)和“改善民生”(主要是被考核县域的一些公共服务指数)两个考核范围。 2011财政部公布对于国家重点生态功能区转移支付资金使用的考核结果,452个被考核县域中,生态环境得到“改善”和“明显改善”的县有58个,占12.86%;其余84.04%属于“基本稳定”,3.1%属于“变差”。2012年后,财政部重新设定效率考核目标,放弃了“改善民生”目标,重点考核“改善生态”指标。财政部于2012年公布的文件财预[2012]296号文件《2012年中央对地方国家重点生态功能区转移支付办法》中明确规定,“财政部会同环境保护部等部门对限制开发等国家重点生态功能区所属县进行生态环境监测与评估,并根据评估结果采取相应的奖惩措施。对生态环境明显改善的县,适当增加转移支付。对非因不可控因素而导致生态环境恶化的县,适当扣减转移支付。其中生态环境明显恶化的县全额扣减转移支付,生态环境质量轻微下降的县扣减其当年的转移支付增量。”2012年,452个被考核县域中,生态环境得到“改善”和“明显改善”的县仅有31个,占6.9%,其余91.1%属于“基本稳定”,2.0%属于“变差”。

到2012年,在被考核的县域中,尽管EI值变差的县域比重减少了1.1%,但是生态环境EI指数既没有变好也没有变坏的县域比重却达到了总数的91.1%,比2011年增加了6.06%;EI改善的县域占比显著缩小,比2011年减少了5.96%,比较结果见表1。

表1 被考核县域2011-2012年度EI指数趋势

从表1可以看出,2011年,全部领取中央财政划拨的重点生态功能区转移支付的县域中,有接近85%的县域表现为EI指数稳定,这表明这些县域的地方政府虽然没有放任不管造成当地环境的破坏,但也没有动力改善环境。已经有研究者指出,在没有明确的规定资金用途和完善监管机制的情况下,受偿的地方政府往往会将中央财政的这笔转移支付挪用作它途,或者用于改善民生,或者更多的用于本地经济发展。

基于此,2012年中央财政将重点生态功能区转移支付这一生态补偿政策的预定目标集由原先的兼顾生态与民生,调整为只考察生态指标是否达标。政策的调整是为了使得资金的投向更加集中于当地生态保护,但是从2012年的数据来看,实际上对维护生态环境不作为的县域数量明显增加,愿意配合中央政策方向改善县域生态环境的县域有一个较大幅度的减少。这一次财政部对生态补偿政策目标集的调整实际上导致了再一次的生态补偿政策效率滑坡,这是因为在转移支付资金逐年度增加的前提下,转移支付及其目标奖惩制度限定了地方政府对资金的使用途径,从某种程度而言,的确成功的遏制了地方政府在资金使用上的部分投机行为,但是对投机行为的遏制却影响了地方政府对生态环境工作的积极性,不但没有激发更多县域改善其生态环境,反而造成即使领取了转移支付也在生态保护方面无作为的县域数量的增加,故而2011-2012年间,国家重点生态功能区转移支付政策效率不是提升而是降低的,政策目标集合的调整限制反而降低了政策总体效率。

4研究结论

由于受偿主体的模糊性,在生态补偿政策执行的过程中,地方政府代替了真实受偿主体成为实际受偿主体,其基于自身实际投入成本的理性选择,导致了生态补偿政策效率困境。国家重点生态功能区转移支付政策在2011-2012年间的实施效果证明了这一结论。由于国家层面的《生态补偿法》尚未出台,而基于我国发展中国家的现实国情,短期内大幅度提高生态补偿投入的可能性不大,因此,要扭转生态补偿政策效率困境,需要从如下几方面着手:

(1)加大公众参与力度,建立立体化的生态补偿政策效率监督评价机制。随着互联网等技术手段的日益普及,监督成本公众参与政策制定、评价和监督的热情也日益高涨,上级政府无论如何去完善其考核方式,自上而下的监督方式也可能还有漏洞,地方政府还是可以找到投机取巧的方式,因此不能只注重完善自上而下的监督,要强化公众对于生态补偿政策执行的监督评价参与程度。

(2)进一步深化产权制度改革。明确森林、草原、矿山、水源、流域等各类资源的产权界限,完善自然资源产权登记制度,在此基础上,通过先进的测绘、计算手段,进行合理的自然资源定价。

(3)积极探索多样化的生态补偿方式。现阶段我国生态补偿方式过于单一,主要是以政府纵向转移支付为主体的生态补偿模式。而多样化的生态补偿方式可以有助于解决生态补偿政策效率困境。因此,需要对生态补偿利益相关者进行引导,鼓励他们大胆尝试市场化的生态补偿模式,如产业转移、对口合作、人才资本输入、各种排污权和水权交易等,此外,还要重视国际性环保组织等NGO组织在生态补偿政策效率提升中可能发挥的积极作用。

参考文献:

[1]李国平,李潇,汪海州.国家重点生态功能区转移支付的生态补偿效果分析.当代经济科学,2013,5.

[2]饶芳萍,诸培新,罗小娟,马贤磊.国内外生态补偿模式构建与绩效评价的研究综述与启示,中国生态经济学会第八届全国会员代表大会暨2012年学术年会论文集,万方数据.

AnalysisontheEfficiencyDilemmaofCurrentEcological

CompensationPoliciesinChina

CHENGZhenyuHOUXiaomin

(InstituteofEconomicsofShandongAcademyofSocialSciences,ShandongJinan250002)

项目资助:全国高职高专校长联席会议2014年度课题项目,2014年度院长基金配套支持项目

引用文献格式:刘晓冰等.我国环境服务业发展现状及研究进展[J].环境与可持续发展,2015,40(3):53-56.