川藏茶马古道之姜氏边茶史话

何勇

(四川省洪雅县茶文化研究学会,620360)

雅山雅水孕雅茶。眉山洪雅与雅安的名山、荥经、汉源等区县因山水相连、土壤类同、气候适宜而农事相近,这片得天独厚的茶区共同造就了四川茶叶独具品质的雅茶。雅茶以“扬子江心水,蒙山顶上茶”闻名遐迩,雅茶文化因“路由茶生”的茶马古道而源远流长。古代茶商经营茶叶必须持官方发给的“茶引”执照缴税、才能作为“护票”在茶马古道上通行或买卖。民国十七年版《荥经县志》记载:“明万历年间,商人领南京户部引中茶。其中,边引者,有思经、龙兴之名。思经产雅州(今雅安),龙兴产洪雅。”与洪雅宗脉相系的荥经姜氏人家,就曾以茶为业,因茶成名,由茶败落,演绎出“仁真杜吉”品牌边茶的传奇史话。

一、边茶及茶马古道

唐代茶叶传入藏区以后,茶叶所具有助消化、解油腻的特殊功能,使乳饮肉食的畜牧人民饮茶成风。边茶就是当政者为供应中国西部高海拔地区饮茶需要而规划、指定专门的内地汉族区域,采用特定工艺所生产的砖茶。由于西藏是最重要的饮茶地区,因此边茶也叫“藏茶”,又称“西藏黑金”,它与酥油、青稞、牛羊肉并称为西藏饮食“四宝”;作为深受藏族喜爱的民生之茶,藏茶保障了在雪域高原极限生存、生活环境条件下藏族同胞的健康生息,其重要程度有“旦夕不可或缺,甚至倚为生命”“宁可三日无粮,不可一日无茶”等说法。为了运茶进藏,从唐代至1951年西藏和平解放,在历代政府的支持下,藏、汉民族的商贩、背夫和马帮率先在大山脉中劈荆斩棘,开辟、拓凿和穿行出了以茶马互易为重要商贸内容的流通步行道路——川藏茶马古道,简称“川藏茶道”或“川藏道”。有史料记载,清代从四川成都到西藏拉萨的距离为5916里。这类以川藏道、滇藏道、青藏道(甘青道)三条大道为主线,辅以众多的支线、附线构成了地跨川、滇、青、藏,向外延伸至南亚、西亚、中亚和东南亚,远达欧洲的庞大交通网络道路系统,通称“茶马古道”。唐宋时期,内地输往藏区的茶叶主要是经青藏道;川藏道于明代正式形成并日趋活跃。清朝乾隆时代规定,雅安、荥经、天全等地所产的边茶专销康藏,古称“南路边茶”。据《雅州府志》记载,清雍正年间,南路边销茶数量为十万零四千四百二十四“引”,按每“引”配茶10包,每包茶10公斤计算,销售藏区边茶超过100万公斤。《西藏通览》记载:“清代南路边茶自川运往康定至巴塘数量不下一千万包,值约十六万两。”《荥经茶叶志》记述:荥经茶叶生产历史悠久,尤以长达数百年的边茶著名西南,在明万历年间(1573)为八千担,到清雍正、乾隆年间(1723~1736)已达二万三千三百余担。荥经是川藏茶马古道的原始起点,边茶进藏必须途径康定(旧称“打箭炉”),这段古道分为两条:一条经雅安、荥经的大相岭至汉源清溪、泸定到康定,称“大路”(具体从荥经凰仪堡,翻大相岭,过宜东再翻岭至化林坪,经泸定到康定);一条经雅安、天全翻二郎山到康定,称“小路”(具体从荥经出城至水池堡分路,经花滩、荥河场、泗坪、炭厂翻山王岗至化林坪合路,经泸定到康定)。“小路”虽较“大路”约短捷60里,但非常难行,运茶背夫很少选走此路。

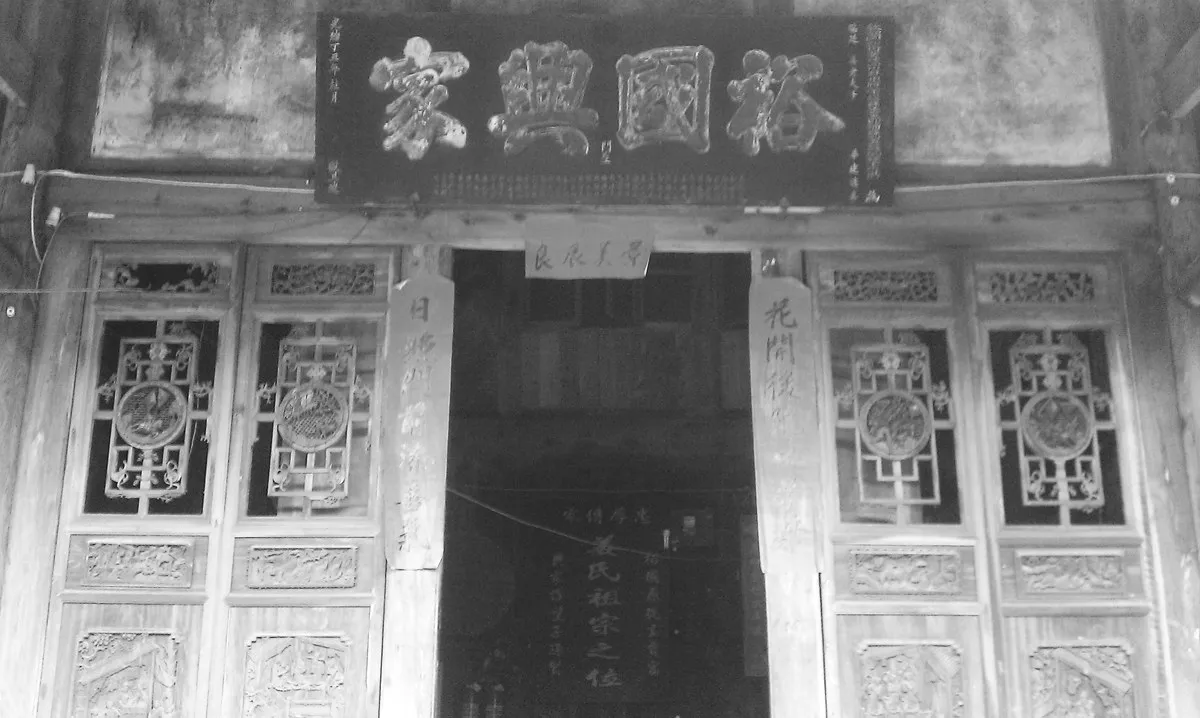

姜家大院光绪年间“裕国兴家”的牌匾

二、姜家大院的源起

《姜氏族谱》(荥经2009)记载:清乾隆中期,姜氏一族姜荣华(生于乾隆四十四年,即公元1779年)随季父姜琦从洪雅止戈街莲花坝(现止戈镇莲花村)迁居荥经,传承洪雅勤奋兴家传统,白手起家,始以铸银为业,诚信经营,于清嘉庆时(1820)创立“华兴号”老院、生产边茶,并在京立案请“引”(“一引”为5包,每包16~20斤,凭“引”销售和上税)行销康藏。继之堂兄弟等相继开办“全安隆”“全顺号”“上、下义顺号”“全安成”“全安同号”。生意日渐红火、事业发达的姜氏边茶逐渐成为雅安境内制茶行业的龙头。“华兴号”传承至姜汝崙时,又买下城墙后、初建于明朝的徐姓土司大院扩建和精装成架房,此时姜家后店规模渐长,姜家大院雏形既现;光绪初期,传家至姜先兆、姜先进时,“华兴号”更名为“裕兴号”(“裕国兴家”寓意的匾额至今留存)。同治初期,姜永昌又在北街再建新店,自此,“华兴号”老店、“裕兴号”后店、“又兴号”新店被世人称为“姜家三大店”。姜家人把“裕兴号”后店称为大院,从新中国建立之初上溯至清朝嘉庆年间,姜家大院一直是是姜家人生产和发售“仁真杜吉”边茶的工厂。

三、姜氏边茶的品质及运输

由于姜氏茶业在收购各路茶叶时非常注重质量,制茶配料独特,工序严谨(包括鲜叶采购、筛选、摊晾、杀青、烘干、选梗、揉捻、发酵、翻检、烘焙、晾干、加浆、紧压、包装、入库等40多道工序),要求严格,所生产的砖茶,色、香、味俱佳,具有“熬头好,味醇和,汤色红亮,且带新茶香气”的独特风格,很适合藏区气候和藏民饮用,深受藏区各阶层人士喜爱。“全顺号”“上、下义顺号”“义顺号”族亲在短暂经营后弃商习文,始终坚守的姜家大院裕兴店生产的砖茶,市场客源稳定,专销康巴藏区的甘孜州、青海玉树州和西藏。

边茶长途跋涉的运输和销售,除了少部分靠骡马驮运,绝大部分靠俗称“背背子”的人力搬运。“背背子”行程按背负轻重而定,轻者日行40里,重者日行20~30里;途中短暂休息时,用丁字形拐杵支撑,背子却不卸肩。因为每杵都拄在茶马古道的硬石块上,天长日久,铁制的杵头将沿途的石块、石板拄出了众多窝凼,这类痕迹至今仍然清晰可见。姜家边茶进藏一般分走两步:首先,从荥经启程沿茶马古道将茶包(用竹蔑扎编成长条形的包裹。每条包裹内装单重1斤、总量20块的茶砖)由人力背负或骡马驮运至康定茶庄暂存或批销;然后,再由当地藏民重新用生牛皮捆裹、缝合茶包,以牦牛或马匹辗转驮运到各地分销。康定和里塘、巴塘、昌都(古称“察木多”)、松潘等地一样,是清代因茶叶集市而兴起的城镇,藏汉贸易就是通过这些城镇的“锅庄”(茶庄等商铺)媒介实现的。

四、“仁真杜吉”的由来和信誉

姜氏边茶冠名为“仁真杜吉”的茶掌故非常有趣。清嘉庆时期,因茶叶品质居上、信誉良好,姜家边茶在整个雅安及其周边茶区崭露头角、颇为畅销。又通过积极研制最适合西藏人饮用的藏茶配方,姜家生产的一些极品砖茶受到西藏高僧贵族的喜爱,西藏三大寺(哲蚌寺、甘丹寺、色拉寺)甚至年年购买姜家的砖茶。由于善于调查研究,曾对症市场需求特制的一批砖茶,经藏民饮用后治愈了流行于藏区的“马虚寒”(即“火症”)病,姜氏茶业名声大震、脱颖而出,被西藏三大寺院认定为质量上乘、领衔边茶,并联合特制了铜版“仁真杜吉”(汉译为“佛坐莲花台”)品牌相赠。之后,裕兴砖茶除了用黄宗簾纸内包贴有金箔印的姜家茶牌标志之外,外面还使用红底黑字墨印藏文、图为金刚杵摇铃法器的“仁真杜吉”商标包裹,以5~7包限量装入竹制篾兜(即“茶包”)进行运输和销售——因藏人非“仁真杜吉”商标的边茶不买,边茶只有持“仁真杜吉”牌名才能卖到西藏。从此,“仁真杜吉”美名远扬、享誉康藏,成了四川边茶的代名词,同时也夯实了今天“藏茶汉饮”的历史渊源。

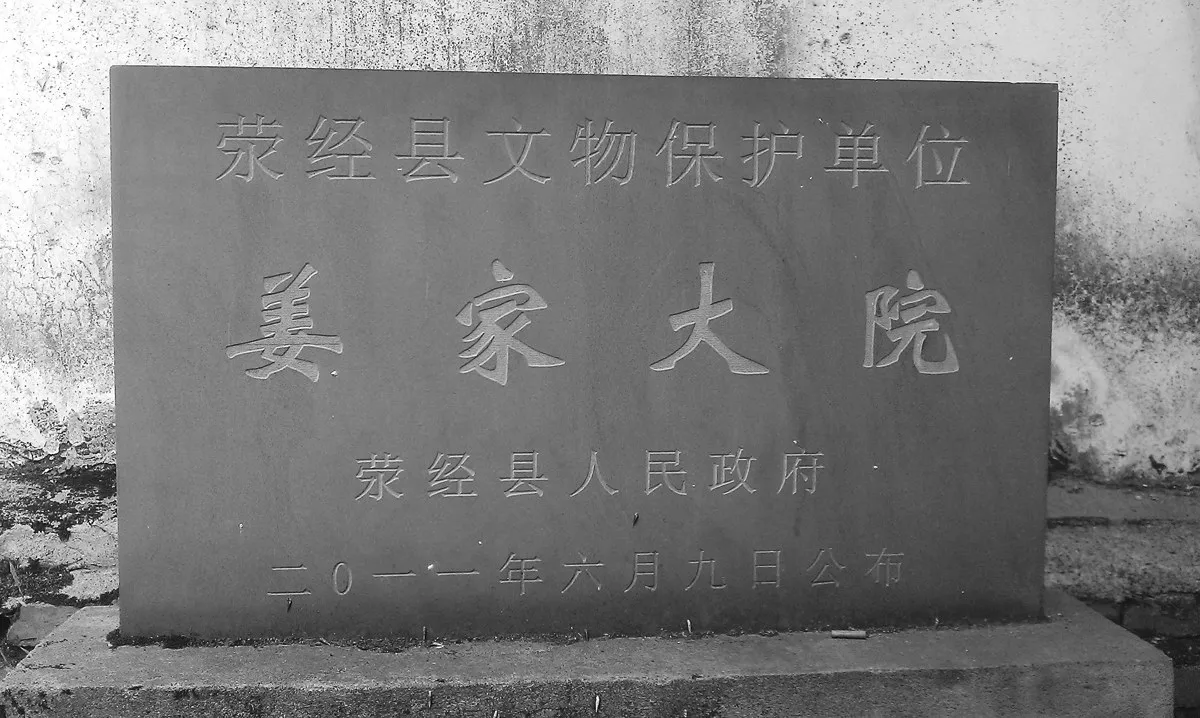

2011年开始姜家大院被列入文物保护单位

姜氏茶店伙计在包装边茶

在姜氏茶业的繁荣时期,多有其他茶商求助、附和、借用“仁真杜吉”的品牌和信誉营销边茶,市井流传“丑死不麻筋,拜谢姜华兴”的荥经民谣,既是对姜氏茶业的由衷赞誉,也是对那些依靠低劣手段、采取套用“仁真杜吉”品牌弄虚作假、欺名盗世发财者的嘲讽。民国十七年(1928)甘孜大金寺发生变乱,时任川康边防总指挥兼四川省主席的刘文辉为平息这场变乱,借助姜家“仁真杜吉”在西藏的声誉,特别邀请“公兴”店主(民国四年“裕兴”茶店更名为“公兴”茶店)姜青垣到德格岗拖作和谈代表,此次和谈成功避免了一场藏汉人民的戡乱劫难,刘文辉为酬谢姜青垣,委任他作了德格县县长。

五、起伏跌宕的姜家边茶

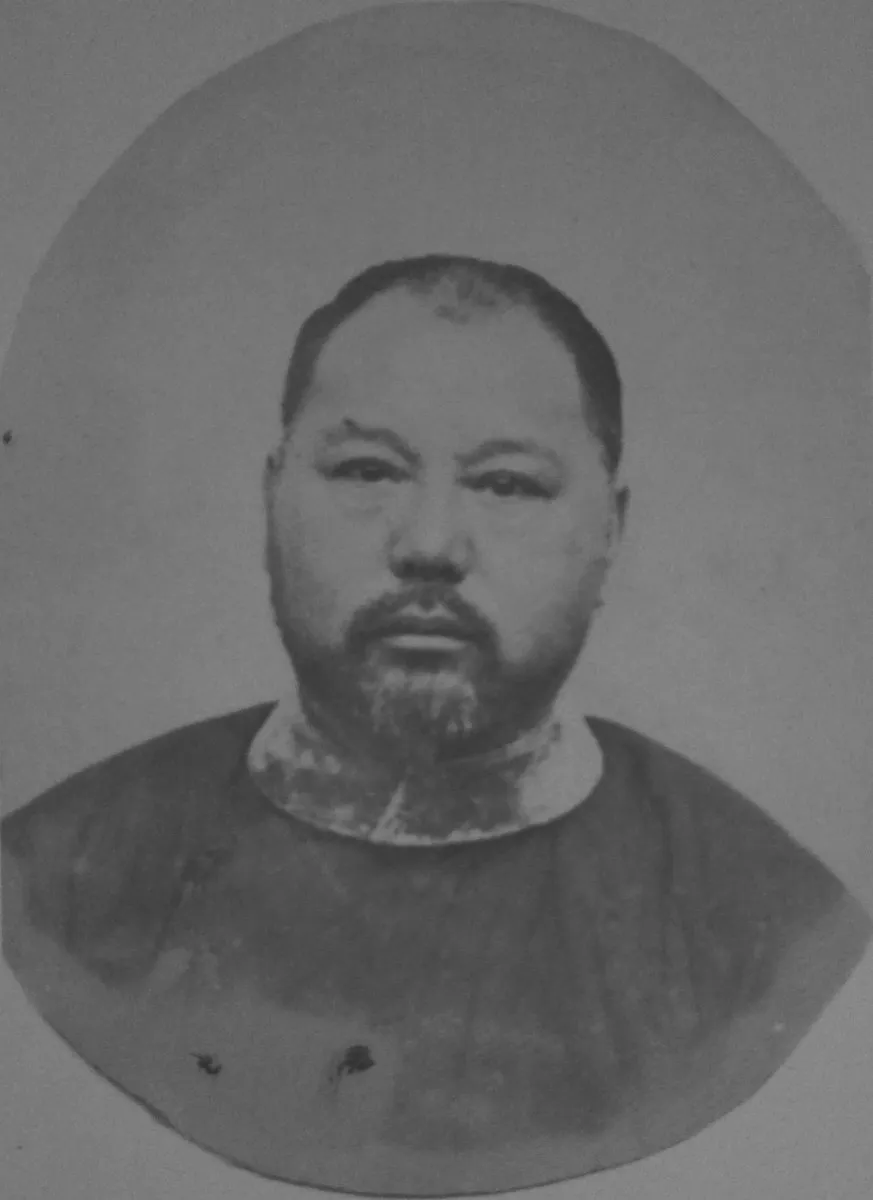

1840年鸦片战争之后20多年,中国社会混乱动荡,因遭遇茶农流离失所、茶地荒芜、茶叶无收以及茶叶运输匪患加剧、盗袭茶店时有发生等频繁打击,姜家的边茶事业不仅耗尽积蓄,还欠下无数债务和赋税。当时,姜家当家人姜荣华的长孙姜先兆(生于道光十二年,即1832年),审时度势,从容面对一大家人巨额的债务,细心呵护仅剩的“仁真杜吉”商标。当社会秩序得到恢复后,为了重振茶业,姜先兆一方面自己身体力行地在荥经、康定两头奔波;一方面知人善用、安派长子姜永昌和12岁就进康定经营边茶、通晓藏语的侄子姜永吉哥俩,带着干粮步行前往西藏找商家谈判、寻求债务解困办法。

功夫不负有心人。忍饥受冻、餐风饮露,历时数月、徒步跋涉数千公里“天路”、饱经艰苦的姜永昌、姜永吉两兄弟,终于找到了前、后藏的“藏王”——达赖和班禅,开始拜访各大寺庙、告知昔日客源:姜家会继续制作和供应高品质的藏茶,承诺姜家欠的债务将由自己偿还。姜家的诚信深深打动了藏人,班禅出借了一些钱财(金银和麝香、鹿茸等珍贵药材)给永昌、永吉哥俩,送他们踏上返家之路,并相赠了一个堪称无价之宝的鼻烟壶给他们留作纪念(该宝贝后来挂在姜永昌的胸前,作为他逝后的陪葬)。永昌、永吉在康定将金银和药材换为流通货币,返回荥经很快就重启了姜氏边茶生意,短短数年还清了债务、扭亏为盈。清朝同治年间(1870年之后),“仁真杜吉”的名号又一次响彻康藏。

茶马古道上的背夫

清末,茶票渐代茶引,各省商贩凡纳税者都可领票运销,市场一时间良莠俱现。1909年3月姜先兆去世后,迫于大家庭的生计和茶叶生产需要,姜家虽兴建了新店,积累了年产1000~2000担茶叶的土地,但严格控制茶叶质量、确保品牌信誉的姜家茶店一度又有欠债。在此紧急关头,姜先兆的第四个儿子姜永寿临危受命出任“华兴号”继承人,亲临康藏与各债主见面,通过商议再由各债主补偿支持“仁真杜吉”一把,姜氏茶业逐渐转好。随着清朝政府放宽茶叶销藏政策,加强对康区和西藏的经营,被中国内地和西藏共喻为天涯海角的康定,成为了南路边茶总汇之地,川藏茶道更趋繁荣。自清嘉庆“华兴号”起,姜氏就在康定购房设庄(茶庄于1952年变卖),到清朝末年和民国初期,姜氏边茶位居雅安茶业之首。姜永吉、姜永寿、姜青垣、姜蔚文等姜姓家人诚实守信,在藏区具有极高的威望,相继主持康定商会20余年。民国初年,姜永寿出任荥经地方商会会长,他办事聪明老练,精通茶叶鉴别,人称“茶状元”,姜家年产边茶价值达十万两银;民国四年(1915),在他将“裕兴”茶店更名为“公兴”茶店时,姜氏茶业规模已达年产边茶四万余包,堪称商界巨子。

六、最后的“仁真杜吉”与姜氏茶业遗存

茶马古道遗风——骡马驮运

姜家的兴旺源于边茶,没落也同样源于边茶。虽然历经英国殖民主义强占西藏、清政府签订不平等《印藏条约》,英国茶商妄图引入印度茶垄断康藏茶叶消费市场等冲击,受益于藏汉人民的拥戴与呵护,姜氏边茶和“仁真杜吉”品牌始终立于不败、得以幸存。姜家真正开始走向衰落,源于“康藏茶叶股份有限公司”的成立。民国二十八年(1939)西康省政府成立后,主席刘文辉首先就通过操纵边茶贸易应对捉襟见肘的地方财政。他主持成立了西康最大的康藏茶叶股份有限公司,并强令“公兴号”等所有茶商必须统一到康藏茶叶公司旗下,严禁私自卖茶入藏,至此,“仁真杜吉”品牌被无奈转让,姜氏边茶的“华兴”“裕兴”金字招牌逐渐淡出康藏茶业。姜家“全安隆号”“蔚兴生”“又新号”“鸿兴号”“德兴号”等茶号因不愿加入康藏茶叶公司,遭到排挤、打压,1945年被迫停止运茶进藏。由于姜家砖茶在西藏上层社会有较大的影响力,西藏高僧因喝不到“仁真杜吉”很着急,为此寺庙还专门派人来到荥经,寻找姜家询问原因,这种恶劣状况以前从未遇见过。据姜家后人讲述,由于从雅安经康定再进入西藏的道路被刘文辉把持,寺庙的人曾选择了一条前所未闻的道路将“仁真杜吉”运入过西藏一次。路线走向大体是:背夫将茶从荥经背到雅安,坐竹筏到乐山,乘轮船到武汉后,通过火车转运到广州,经远洋轮船到印度,最后从印度进入西藏。这批费尽周折运送到西藏的、最后的“仁真杜吉”共约2000包。这次运输貌似成功,但成本实在太高,西藏的寺庙从此就再也没有找过姜家。当时,茶叶交易分现金和期货,多用茶叶与藏区的金银、鹿茸、卷烟、布匹等进行“以物易物”的交换,由于市面流通的银锭、藏洋、铜圆等货币逐步让位于法币(民国纸币),货币严重贬值,加之经营受困,姜家“又新号”“鸿兴号”“德兴号”茶业被迫在民国三十六年(1947)前后歇业。昔日的“仁真杜吉”饱受冲击、荣光暗淡,以往的“姜四掌柜”、出名的“茶状元”姜永寿最终只有靠康藏茶业公司的微薄薪资艰难度日,直至民国三十七年(1948)撒手人寰。

姜家边茶近200年的辉煌历史虽然就此结束了,但姜家与“仁真杜吉”的缘分却延绵不绝。1959年,达赖喇嘛曾经在成都过问姜家的茶事,问为何不再有“仁真杜吉”的藏茶。所幸的是,蕴含着边茶生产、茶马贸易和古代建筑艺术等博大精深文化内涵,与“仁真杜吉”荣辱与共的“华兴”“裕兴”两处院落,虽饱经沧桑,仍存留至今,成为姜氏族人的骄傲。2009年6月,姜氏后人为祭奠先人,编修家谱,曾重返洪雅寻根问祖、溯本正源。从2011年开始,姜家大院被列入国家文物保护单位,陆续得到政府资金扶持。总之,“仁真杜吉”不仅为中国边茶事业搭建了商贸之桥,还为藏汉民族团结缔结了血脉情谊,其卓绝品质值得回味,光辉历程彪炳千秋!

注:本文是四川省洪雅县茶文化研究学会、中国雅茶文化网组织的“中国雅茶万里行——茶马古道康巴寻踪活动”科考研究成果之一,承蒙雅安市荥经县姜家大院“华兴号”第十四世族人姜光远先生鼓励支持,谨致谢意。

1.姜伦德,姜琳,姜珂,姜旭光.姜氏茶叶简史[R].姜氏族谱.荥经,2009.

2.仁真杜吉——藏茶与雅安荥经姜氏家族的渊源[OL].

3.姜家大院:“边茶”巨子的兴衰沉浮[OL].

4.何勇.青江水映明前茶——浅述雅茶与雅茶文化[J].中国茶叶,2015(10).