学前教育路在何方

刘国艳 熊贤君

学前教育是终身学习的开端,是国民教育体系的重要组成部分。近年来,学前教育对个体终身发展的奠基作用已成为普遍共识。自20世纪80年代改革开放以来,我国学前教育事业获得了长足的进步与发展。中国政府在2000年达喀尔会议后,果断决策并向国际社会做出了庄严承诺,改善和扩大早期儿童保育与教育。2010年7月8日,中共中央、国务院印发《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》从我国现代化建设的总体战略出发,规划描绘了我国未来10年教育改革发展的宏伟蓝图,科学确定了到2020年我国教育改革发展的战略目标、工作方针、总体任务、改革思路和重大举措。同年,为积极发展学前教育,着力解决当前存在的“入园难”问题,满足适龄儿童入园需求,促进学前教育事业科学发展,进一步提出了《关于当前发展学前教育的若干意见》。自2010年《规划纲要》实施五年以来,各级政府积极贯彻落实《规划纲要》和学前教育“国十条”,实施学前教育三年行动计划,强力助推学前教育发展,在加大学前教育财政投入、投放学前教育资源、构建公益普惠的学前教育公共服务网络、规范学前教育管理、促进教师队伍建设等方面采取了积极有效的措施,学前教育事业的发展取得了很大的成绩。

一

1977年恢复高考制度改革后,特别是改革开放后,人们对教育的需求日益扩大,但原有的教育体制却成为束缚教育发展的“瓶颈”。1985年5月27日,中共中央颁发的《关于教育体制改革的决定》指出:“在实行九年制义务教育的同时,还要努力发展幼儿教育,发展盲、聋、哑、残人和弱智儿童的特殊教育……从幼儿师范到高等师范的各级师范教育,都必须大力发展和加强。”[1]1990年2月1日,全国施行国家教育委员会经国务院批准发布的《幼儿园管理条例》指出:“幼儿园的管理实行地方负责,分级管理和各有关部门分工负责的原则。国家教育委员会主管全国的幼儿园管理工作,地方各级人民政府的教育行政部门主管本行政辖区内的幼儿园管理工作。”[2]幼儿园管理体制虽然已确定下来,但办园体制却无法满足全国迅猛增长的幼儿教育需求,遂有1993年《中国教育改革和发展纲要》出台。《纲要》着重解决的是幼儿园办园体制的问题,提出“大中城市基本满足幼儿接受教育的要求,广大农村积极发展学前一年教育”。但幼儿园数极为有限,于是提出改变幼儿教育资源匮乏,走出幼儿教育困境的办法,“改变政府包揽办学的格局,逐步建立以政府办学为主体、社会各界共同办学的体制”[3]。这就有了学前教育界“万马奔腾”“百舸争流”的幼儿园办理“繁忙”现象。

《关于教育体制改革的决定》付诸实施后,全国幼儿教育状况发生了较大变化。1986年,全国各类幼儿园共173376所,其中教育部门办理者有11021所,占6.36%;其他部门办理者27353所,占15.78%;集体开办者135002所,占77.87%。没有一所私立幼儿园。当年在园幼儿1628.98万人。其中教育部门办理的幼儿园278.84万人,占17.12%;其他部门办理的幼儿园290.08万人,占17.81%;集体办幼儿园1060.06万人,占65.08%。1990年,全国各类幼儿园共172285所,其中教育部门办理者有12796所,占7.43%;其他部门办理者28124所,占16.32%;集体开办者131365所,占76.25%。仍然没有一所私立幼儿园。当年在园幼儿1972.017万人。其中教育部门办理的幼儿园442.10万人,占22.42%;其他部门办理的幼儿园339.82万人,占17.23%;集体办幼儿园1190.0939万人,占60.35%。而1978年全国幼儿园数为163952所,在园幼儿787.7万人[4]。1990年与1978年相比,幼儿园增加了8333所,而幼儿却增加了1184.317万人,足见全国幼儿教育需求强烈之程度。

《中国教育改革和发展纲要》施行后,全国幼儿教育面貌发生了深刻变化。以湖北省幼儿园和学前班为例,便可窥斑见豹。《纲要》颁发的第二年,湖北省有3291所幼儿园,包括小学附设学前班在内,共有28341班;包括小学附设学前班744851人在内,在园幼儿人数为1054692人 [5]。而1985年底,全省共有幼儿园4726所,其中教育部门办理的382所,其他部门办的1855所,集体办的2489所。共有15623个班,在园幼儿人数为51.23万人。两相比较,1996年在幼儿园数上不升反降,但在班数和在园幼儿人数上几乎翻番。不过,十几亿的人口大国,适逢1990年后进入生育高峰期,一些小的数据变化,对日益增长的需求而言,无疑是杯水车薪。2002年12月全国人大通过《民办教育促进法》,2003年国务院颁布《关于幼儿教育改革与发展的指导意见》,提出“以社会力量兴办幼儿园为主体”的政策导向,鼓励多渠道、多形式社会和集体及民间开办幼儿园。随后,全国民办、街道、私立、合资、独资等各种社会力量所办的幼儿园开始闪亮登场,幼儿园从结构到数量发生了前所未有的变化。当年全国各类幼儿园总数为116390所,社会力量办园55536所,幼儿园总数虽较1990年减少55895所,但在园幼儿2003.91万人,较1990年增长31.89万人。到2014年,全国共有幼儿园20.99万所,在园幼儿4050.71万人,毛入园率70.5% [6]。

取得如此巨大的成绩,的确不容易。穷国办大教育,在不太长的时间内,彻底改变幼儿入园难、入园贵的问题,在决策上有很多可圈可点的地方。归结起来,主要有如下三点:

第一,改革学前教育体制,释放出无限生机和活力。好的学前教育制度,可以产生巨大的能量,推动学前教育向前发展,满足更多的更旺盛的学前教育需求。而不良的学前教育制度,则可能抵消其能量,扼制学前教育发展。改革开放后,学前教育方面发生了诸多问题,如入园难的问题、入园贵至使大多数幼儿被拒之幼儿园大门之外的问题,都与学前教育制度有着直接的联系。旧有的学前教育制度问题,集中起来说,就是由政府一揽子全包下来。21世纪之前的学前教育体制,基本上与其时的经济文化制度高度一致,经济上比较落后,却要将各级各类教育全部包揽下来,结果严重地束缚学前教育的发展,人们盼望子女享受幼儿园教育的需求,遭到严重漠视。

2002年、2003年,全国人大、国务院先后颁发《民办教育促进法》和《关于幼儿教育改革与发展的指导意见》。《促进法》承认了民办教育在教育体制中的合法地位,《指导意见》则明确提出:“今后5年(2003-2007年)幼儿教育改革的总目标是:形成以公办幼儿园为骨干和示范,以社会力量兴办幼儿园为主体,公办与民办、正规与非正规教育相结合的发展格局。根据城乡的不同特点,逐步建立以社区为基础,以示范性幼儿园为中心,灵活多样的幼儿教育形式相结合的幼儿教育服务网络。”[7] 2010年,国务院发出《关于当前学前教育的若干意见》,要求“大力发展公办幼儿园,提供‘广覆盖、保基本的学前教育公共服务”。要达到这一目标,就要“鼓励社会力量以多种形式举办幼儿园。通过保证合理用地、减免税费等方式,支持社会力量办园。积极扶持民办幼儿园特别是面向大众、收费较低的普惠性民办幼儿园发展。采取政府购买服务、减免租金、以奖代补、派驻公办教师等方式,引导和支持民办幼儿园提供普惠性服务”[8]。一系列文件极大程度地推动了学前教育的发展。国务院《指导意见》发出的次年,全国幼儿园数为117899所,比2003年的116390所增加了1509所,此数目虽然不够显赫,但在园幼儿人数却由2003年的2003.91万人增加到2089.40万人,增加了85.49万人。特别是在其后的数年里,此数接连不断地攀升。详情从表1中便可一目了然。实现毛入园率达70.5%这一不俗的数字,无疑是学前教育体制改革的果断决策所致。

第二,将学前教育作为重要的民生问题来抓,逐年加大学前教育财政投入。“财政”,又称“国家财政”,指以国家为主体,为实现国家职能需要,参与社会产品分配所形成的分配活动及所体现的特定分配关系[9]。学前教育财政则可理解为是国家政府对幼儿社会资源(主要是公共资源)的分配活动及所体现的分配关系[10]。学前教育财政经费投入是国家财政预算内的教育拨款中,给予学前教育投入的专项资金。有力、高效、稳健的财政投入政策是保障高质量学前教育不可缺少的一环。学前教育是国计民生的重要组成部分,解决民生问题是政府不可推卸的责任。世界各国无不将学前教育列入民生计划,美国奥巴马政府在应对2009年经济危机时,大幅削减军费开支,却增加学前教育经费数十亿美元。学前教育公共经费投入占国家教育总经费的比例,早已是国际范围内考察学前教育公共经费投入的指标[11]。研究一致认为,这一指标能较好的反映国家政府对学前教育在整个人才发展战略中地位的界定。中国教科院王化敏、周亚君等对我国1993-2003年间学前教育经费的总体水平、经费构成、经费使用情况的研究中发现,10年间,我国学前教育经费逐年提高,1998年全国学前教育经费总投入为39.98亿元,2007年为157.14亿元,总投入在GDP中所占的比重略有上升,基本维持在0.05-0.07%之间。2011-2013年,中央财政投入学前教育项目经费500亿元,地方财政投入学前教育的资金达到1600多亿元[12]。资料表明,虽然我国财政性学前教育经费在2013年占比仅为3.5%,但30年间,我国学前教育财政投入呈逐年提高的趋势。如果不是逐年增加学前教育经费,仅仅是在学前教育体制上做文章,学前教育的发展必定是不堪想象的。

第三,逐年扩增学前教育资源,在一定程度上缓解了“入园难”问题。根据当前我国“入园难”的具体表现形式及其背后反映的矛盾,可将其分为总量性入园难和结构性入园难两种类型。所谓总量性入园难是指因学前教育服务提供总量不足,无法满足全体适龄幼儿接受学前教育服务的需要而导致的入园难,它的实际表现是“无园可入”。结构性入园难也就是说,对于不同家庭背景和户籍的幼儿而言,进入不同类别幼儿园的机会不同[13]。由于我国的城镇化建设以及社会流动,城镇人口急剧增加,学前教育供给与需求之间矛盾凸显,总量性入园难现象出现,缓解矛盾的最直接方式就是通过各种途径在政府的主导下,积极鼓励、引导社会力量、个体扩增学前教育资源。非政府部门开办的幼儿园数直线上升,表2就是明证。

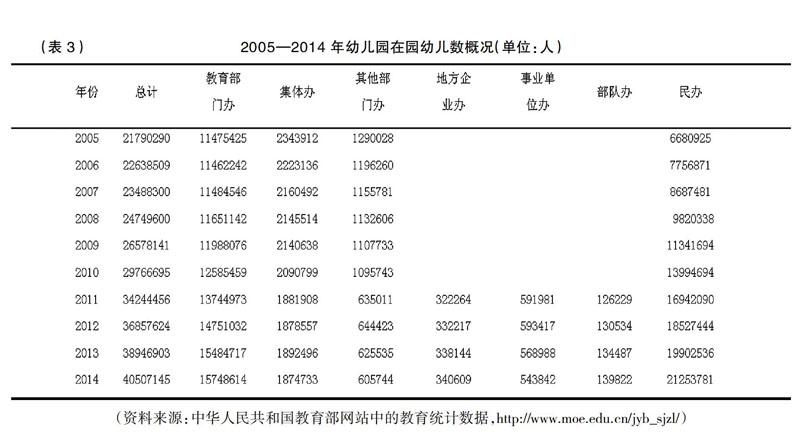

非政府部门开办的幼儿园成倍增长,2014年教育部门开办幼儿园50716所,占当年幼儿园总数209881所的24.16%,足见社会力量办幼儿园的积极性充分调动起来了。与幼儿园数增长直接相关的是,在园幼儿也数倍于“体制内”幼儿园。与表2同年度的在园幼儿数见表3。

2014年,教育部门开办幼儿园在园幼儿数为15748614人,占全国在园幼儿总数40507145人的38.89%。非政府开办幼儿园分担了60%幼儿入园的艰巨任务,功不可没。

据教育部公布的《中国教育概况——2014年全国教育事业发展情况》显示,实施《教育规划纲要》五年来,“入园难”得到缓解。2014年学前教育毛入园率达到70.5%,比上年提高3.0个百分点,提前实现《国家中长期教育改革和发展规划纲要》确定的2020年70%的发展目标。再由联合国教科文统计所(UIS)公布的数据可见,2012年高收入国家学前教育毛入园率为86.3%,中高收入国家学前教育毛入园率为69.2%①,2014年中国学前教育毛入园率与2012年国际数据比较已达到中高收入国家平均水平[14]。当年,全国共有幼儿园20.99万所,比1997年增加2.74万所,在园幼儿4050.71万人,比1997年增长1531.75万人。幼儿园园长和专任教师共208.03万人,比1997年增加111.85万人。这是不可小看的数字,在10年左右的时间,便将幼儿毛入园率由40%左右提升到70%多,对于一个基数在5000多万幼儿的国家来说,形成这个数目殊非易事 [15]。

二

成就与危机并存,问题与成绩缠绕。因为我国学前教育基础十分薄弱,资源过于匮乏,面对“汹涌”而来的学前教育需求,我国出台了《民办教育促进法》和《关于幼儿教育改革与发展的指导意见》,利用社会一切可以利用的学前教育资源发展学前教育,满足人们不断增长的学前教育需求,缓解了幼儿入园难的问题,但在同时又留下了更为深刻更加棘手的危机。

这种危机是随着我国经济快速发展和国民素质的不断提高,在入园难的问题得以相应缓解之后,人们又迅速地将需求提升为享受优质学前教育。这一问题远比满足人们渴望子女有园可上的需求复杂得多,而且由于学前教育的体制变化,隐藏着制约学前教育可持续发展的深重危机。这些危机,集中体现在以下几个方面。

第一,学前教育教师队伍劣化,优秀学前教育专业毕业生不愿加盟学前教育。由于将学前教育推向社会,而社会开办幼儿园主体品流很杂,基本不把幼儿园教师作为专业人员看待,将各地颁行的厂矿企业职工工资底线作为“标准”工资发放,致使幼儿园教师工资待遇整体上远远低于“在编”幼儿园教师,同工而不同酬,并且和《中华人民共和国教师法》小学教师同等待遇的规定相去甚远。正是因为幼儿园整体上低工资、高压力、事务烦琐,致使学前专业优秀人才望而却步。教育部1998年颁布的《普通高等学校本科专业目录及专业介绍》文件中,规定学前教育专业的“业务培养目标”为:“本专业培养具备学前教育专业知识,能在托幼机构从事保教和研究工作的教师、学前教育行政人员以及其他有关机构的教学、研究人才。”[16]各院校也都积极回应这一规定,如北京师范大学学前教育专业的培养目标是“培养具备扎实的人文、社会、教育与心理学等方面的基础知识和全面的学前教育工作专业知识与技能、适教乐教、具有先进教育理念和较强教育教学实践能力,能在各种儿童教育机构、教育行政与科研部门以及各类师资培训部门从事儿童教育、教育科研、培训、管理、宣传和康复等工作的高级专业人才”,再如南京师范大学,其学前教育专业提出的培养目标是“主要培养素养全面、学识宽广、有持续发展潜力并具有创新精神和实践能力的研究型幼儿园师资”[17]。但有研究者调查发现北京师范大学、南京师范大学、浙江师范大学的学前教育本科生大多不认同本专业的培养方向是幼儿园一线教师,另外,调查还发现多数学生毕业后不愿从事幼教及相关行业的工作 [18]。

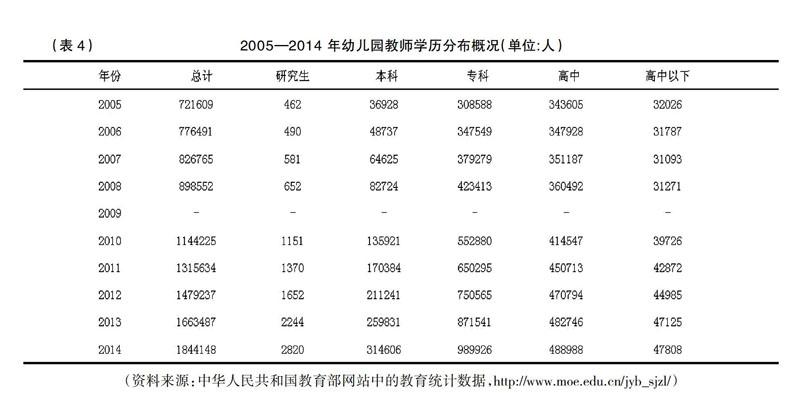

通过教育部的统计数据发现,2005年至2014年期间,学历为高中及高中以下的幼儿教师所占比例虽从52.05%下降到29.10%,但在2014年仍高达536796人;学历为本科及以上的幼儿教师所占比例虽从5.18%上升到17.21%,但所占比例依然较低。(见表4)

研究生占0.153%,本科学历占17.06%,这是一个颇令人诧异的数字。正因为如此,全国各地开始重视幼儿教师职前及职后培训,以促进幼儿教师队伍建设,提高学前教育质量。如《深圳市学前教育三年行动计划》(2011-2013)拟通过三年建设,使全市幼儿园教师学历有较大提升,到2010年学历达标率达89%,2011年达92%,2012年达95%,2013年达98%。深圳市这三年行动计划中的各种建设任务均如期完成,唯有教师学历达标一项没有如愿以偿。这说明深圳市学前教育体制的社会化改革,未能保证幼儿园教师与“在编”或小学教师享有同等待遇,非但打击了幼儿园教师的积极性,更为可怕的是造成优秀学前教育人才敬而远之。如果学前教育教师队伍没有高素质人才加入,教师队伍素质劣化,无疑是贻误中华民族前途和命运的大事情。

第二,优质学前教育资源严重不足,优质学位炙手可热,造成新一轮“入园难”和教育不公平。《国家中长期教育改革与发展规划纲要》提出了“基本普及学前教育”的发展目标,旨在为适龄儿童提供公平的学前教育机会,实现教育的起点公平。按照罗尔斯教育公平理论,教育公平主要是机会公平、过程公平及结果公平,即在教育公共资源供给和配置的过程中以平等、均衡为目的,实现资源的合理安排和有效利用,以保障个体与群体在教育实践活动中得其所应得。教育公平体现在学前教育过程中,应尽量避免每个儿童因其所占有的社会资源不同而造成在接受教育的过程中所获取的教育机会和教育效果千差万别。要实现这一理想,就是要保证个体和群体在受教育过程中享有尽可能的平等和公平,减少因为固有社会条件因素导致的差异。因此,政府与社会在教育资源的分配中需要考虑遵循“差别原则”。给予弱势群体更多的考虑和更丰富的资源,使学前教育能达到均衡发展。学前教育均衡发展是学前教育机构和适龄幼儿依法享有同等权利和义务的政策法律制度等保障体系。其最基本的内涵即在学前教育机构和受教育者之间平等享有教育资源,获得公平的受教育机会,达到教育需求与教育供给的相对均衡[19]。

回顾我国30年来学前教育发展的历程可知,在办园方针、幼儿园类型与格局、办园体制与发展思路等方面,呈现出明显的阶段性。2004年以后,我国幼儿教育事业的发展格局发生了较大变化。仅以公办幼儿园和民办幼儿园所占的比例来看,2003年公办幼儿园占52.3%,民办幼儿园占47.7%。随着2003年《中华人民共和国民办教育促进法》的出台,根据学前教育13号文件强调学前教育以“社会力量办园为主体”的新要求,2004年起民办园的数量就超过半数,随后逐年以大约3%的速度增长。2014年,我国公办幼儿园占幼儿园数比例下降至33.6%,而民办幼儿园已达66.4%,有些市区(县)甚至高达90%以上。在民办园中,个人办园为主体的园所已经达到近80%,民办园中相当大的比例是个人办园。目前,民办园基本上是按市场规律和机制运行。为了在市场竞争中求得生存和获得经济利益,民办园发展的方向正在向两极发展。高端化:高标准、超豪华、高收费。这些幼儿园的服务对象主要是中高层收入以上人群。幼儿园通过高收费来获取经济利益。低端化:以极低价格招收全托、半托幼儿,缺乏基本的设备设施和条件,幼儿的安全及教育质量难以保证,其教育教学甚至违背了教育规律和国家法规要求,违背了幼儿身心发展的客观规律。由于幼儿家长越来越认识到学前教育的重要性,更加注重幼儿园的教育内容、教育形式及教师素质、环境与设施及安全制度,他们希望得到质量较高的教育,因部分条件较好的民办园没有政府投入,这些民办幼儿园为了维持生存并有营利空间,收费较高,高收费把众多的普通家庭子女挡在了优质幼儿园的大门之外,因此,少数收费合理、教育质量高的公办幼儿园成为家庭角逐的对象。“公办园少,进不去;优质民办园贵,上不起。”这是当前“入园难、入园贵”问题的集中体现。实施《教育规划纲要》五年来,总量性“入园难”问题在一定程度上得到缓解的同时,结构性“入园难”问题逐渐凸显。新一轮“入园难”问题,是学前教育体制改革引进社会力量办园以至公办园淡出或减少份额带来的负面效应。这些办园主体良莠不齐,所提供的幼儿园学位多为幼儿家长们所不屑,备受青睐的是日益萎缩所占份额越来越低的公办幼儿园学位。所以,新一轮“入园难”问题的酿成之因,是学前教育体制改革所致,而本质的问题则是教育资源分配不公平,幼儿享受优质教育的机会不均等。

第三,幼儿教师流失频率加快,是学前教育发展过程中的潜在危机。学前教育是我国当今国民教育体系中的“短板”。政府为提高学前教育质量,在对学前教育机构实施全面质量管理的同时,加强教师师德建设,注重提升幼儿教师教育水平。但因大多数幼儿园教师没编制,没编制意味着没责任,也没义务,要“走人”就“走人”,既没有专业认同感,也没有教师职业意识。而对幼儿园教师来说,“不在编”直接影响教师的福利待遇,进而使得幼儿园教师流失与流动现象动不动创下“新高”。

教师流动是指一种社会的职业流动,其主要表现是教师在社会关系的空间中从一个社会位置向另一个社会位置的移动[20]。幼儿园教师流动是指“幼儿园教师资源在幼儿教育界之间,或是在教育系统内其他学校之间,以及其他行业之间进行的一种重新配置的过程”。它主要包括两种情况:一是流失,即幼儿园教师改行,去了其他的行业;二是行内流动,即在幼儿园教育机构之间更换工作单位[21]。根据美国学者卡兹的组织寿命学说,学校(幼儿园)作为教学科研组织,要想不断充满生机与活力,就必须进行合理的教师流动,且流动期限应以5-6 年为宜。合理的教师流动是指“根据社会的经济、政治和文化教育事业发展的客观要求以及教师自身的状况,促使教师资源在教育系统内外进行合理地配置,并得到充分合理地使用,从而最大限度地实现教师的社会价值和自我价值以促进教育事业的繁荣与社会经济的协调发展”[22]。

根据流动成本、流动收益、流动率三者之间的关系分析出最优流动率会发现:随着流动率的增高,流动成本、流动收益均将增多,并在一定范围内,较流动成本,流动收益的增长更快,但超过这个范围,流动成本的增长就会快于流动收益。根据经济学原理,流动的边际收益等于流动的边际成本时的流动率为最优流动率。一般情况下,高新技术企业较传统企业的最优流动率高。美国《财富》杂志评选出的2004年最适宜工作的100家企业,其最优的流动率在5%-15%之间[23]。在各地幼儿园评估细则中也见幼儿教师的年流动率不应超过15%。游景如(2011)通过对第37期园长资格培训班的500多位学员进行问卷调查,发现广东省幼儿园的教师流动较为频繁,其幼儿教师的年流动率在20%~60%之间[24]。这一数据明显超过了合理教师流动范围。幼儿教师年流动率高,对其自身、幼儿园以及幼儿的发展均有影响。首先,幼儿教师频繁流动不利于教师队伍的建设。幼儿教师频繁、无序的流动会对在岗教师以及未来的幼儿教师产生深远的影响,使现有的教师队伍不稳定,并使未来的教师队伍建设面临困难。同时,幼儿园教师频繁流动,会影响幼儿园对青年教师的投入,必然会导致幼儿园专业骨干教师的缺乏。其次,幼儿教师的频繁流动,也影响家长对幼儿园的信任,导致幼儿生源的流失,进而使幼儿园面临生存危机。再次,由于教师在幼儿的学习生活中具有主导性作用,一般来说,教师是幼儿情感依恋的重要对象,教师频繁流动会破环幼儿和教师建立起的情感依恋,造成幼儿情感的压力,破环幼儿安全感的建立,不利于幼儿的健康发展。复次,教师频频易人,走的是2人或3人,伤害的是幼儿园教师团队。教师团队精神的形成,需要一个周期,需要每一成员的努力。其中正常流动对教师团队精神并无大碍,但每一学期出现大面积流动,团队精神无疑散佚难聚。对于易走的个人而言,也有很大的损失,对专业发展而言,也是致命一击。

三

我国学前教育出现的种种危机,都是与学前教育体制转换相伴而生的。论其原因,尽管酿成之因盘根错节,千头万绪,一言难尽,但归结起来是误读国家幼儿园体制改革方针政策挤压公办幼儿园编制和国家教育法规未能较好地落实两个原因。

关于前者,国家有关幼儿园体制改革的方针政策严重地被误读。1989年,人们对学前教育需求尚不十分高涨,国家教育委员会发布的《幼儿园管理条例》第五条明确规定:“地方各级人民政府可以依据本条例举办幼儿园,并鼓励和支持企业事业单位、社会团体、居民委员会、村民委员会和公民举办幼儿园或捐资助园。”[2]实际上是以地方各级人民政府办园为主,鼓励企事业单位和社会团体等参与办园,为政府分忧解难。从总体上看,还是由政府包揽的思路。伴随着人们对享受学前教育需求的逐渐高涨,政府的包揽似乎吃不消,于是1993年的《中国教育改革和发展纲要》提出:“改变政府包揽办学的格局,逐步建立以政府办学为主体、社会各界共同办学的体制。”[3]勿庸讳言,尽管《发展纲要》强调要改变政府包揽办学的体制,但仍然坚持“以政府办学为主体”。基础教育的中小学是如此,基础教育重要组成部分的幼儿园,也应该如此。根据这一精神,推导出以政府办理幼儿园为主,吸纳社会力量参与办理幼儿园的结论,是不为错的。进入21世纪后,人们对学前教育的需求进一步高涨,而国家学前教育资源相对匮乏,要解决骤然上升的学前教育需求,国务院办公厅转发教育部等部门关于幼儿教育改革与发展指导意见中,明确地提出了解决“入园难”的问题的思路:“形成以公办幼儿园为骨干和示范,以社会力量兴办幼儿园为主体,公办与民办、正规与非正规教育相结合的发展格局。”[6]仍然是“众擎易举”的思路,国家和社会力量齐心协力破解学前教育资源贫乏的问题,比较易于奏效。《通知》与前面的《发展纲要》相比,最明显的不同是将“以政府办学为主体”改为“以公办幼儿园为骨干和示范”。这里的“骨干和示范”以多大比例的幼儿园为合适?既可以多一些,也可以少一些,只要能够发挥公办幼儿园马首是瞻的效用,亦即“骨干和示范”作用。不过,2010年,国务院发出《关于当前学前教育的若干意见》,对“骨干和示范”作了一个重要注脚。《意见》要求“大力发展公办幼儿园,提供‘广覆盖、保基本的学前教育公共服务”。[7]《意见》仍然坚持大力发展公办幼儿园方针政策,并以此为“提供‘广覆盖、保基本的学前教育公共服务”的手段。也就是说,要建构“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务网络,还是要靠公办幼儿园。

但是,国务院关于学前教育体制改革的文件,却被一些地方政府严重误读。他们并不顾及国务院“以政府办学为主体”“大力发展公办幼儿园”等前提条件,只是从自身如何减负担、丢包袱的角度考虑,过度解读、过度看重“改变政府包揽办学的格局”“以社会力量兴办幼儿园为主体”,直接导致2005年以后公办幼儿园数大滑坡,致使公办幼儿园比例过低,难以发挥“广覆盖、保基本”“骨干和示范”的作用。不仅使公办幼儿园硕果仅存者为数不多,而且使公办幼儿园内“在编”名额逐年减少,若干年后,公办幼儿园就徒有其名。深圳市一千数百所幼儿园,公办者仅占5%,而这5%的幼儿园中,“在编”教师随着教师的退休或自然减员,很快就会陷入名为公办园,实无一公办教师的尴尬境地。而幼儿园的公办与非公办,教师的“在编”与“不在编”,正是幼儿园隐藏着的种种危机的总根源之一。

关于国家教育法规未能较好地贯彻落实的问题,在学前教育方面,表现得最为突出,简直是对国家有关法律熟视无睹,非啻如此,甚至是肆意践踏。我国幼儿园爆出的种种责任事故、尴尬局面和教师频频流动等在国外难以见到的现象,大多与教师的工资待遇有关。而幼儿园教师的工资待遇,《中华人民共和国教师法》中有明文规定,并非法律的盲区。如《教师法》第六章“待遇”第31条规定“各级人民政府应当采取措施,改善国家补助、集体支付工资的中小学教师的待遇,逐步做到在工资收入上与国家支付的教师同工同酬。”[25]这里虽然只是涉及中小学教师,并未提及幼儿园教师,似乎幼儿园教师的待遇不适宜于此法。但是,《教师法》第九章“附则”第40条阐述了“中小学教师”的含义,将中小学教师明确界定为“指幼儿园、特殊教育机构、普通中小学、成人初等中等教育机构、职业中学以及其他教育机构的教师”[25]。而且明确规定“国家补助、集体支付工资的中小学教师”,要逐步做到“与国家支付的教师同工同酬”。考察我国30年学前教育发展的历程,《教师法》第六章“待遇”第31条被严重漠视,甚至被严重践踏。有些官员甚至认为“《教师法》的相关规定是针对‘在编教师的”(民办幼儿园教师自然不“在编”),这是对《教师法》第六章“待遇”第31条“国家补助、集体支付工资的中小学教师”的熟视无睹和曲解!《教师法》第六章“待遇”第32条规定:“社会力量所办学校的教师的待遇,由举办者自行确定并予以保障。”在实际过程中,只贯彻“自行确定”,而漠视“并予以保障”。

考察我国30年学前教育改革与发展的过程,不难发现非政府举办的幼儿园教师与职称、晋级增薪制度、教龄津贴制度基本无缘。《教师法》第六章“待遇”第25条强调“建立正常晋级增薪制度”;第26条规定“中小学教师和职业学校教师享受教龄”。但在民办幼儿园办理的实际过程中,所谓“正常晋级增薪制度”“享受教龄”之类的会给民办幼儿园教师带来“好处”的规章制度,都是水中月镜中花,足见《教师法》在覆盖和制约办学主体上,民办幼儿园基本沦为盲区,没有起码的约束力,也致使民办幼儿园教师没有职业认同感,深感没有“奔头”。

诚然,法律法规上的确有有待完善之处,如“大力发展公办幼儿园”之类的表述,在实施上难于掌控,公办幼儿园发展到什么程度才是“大力”,公办幼儿园的“广覆盖,保基本”中“广”和“基本”含义是什么,在实施上也比较难于掌握,很容易流于形式。这为地方政府减“负担”丢“包袱”提供了某种借口。深圳市的《深圳市学前教育管理暂行办法》开宗明义:“根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国教师法》等法律、法规和规章,结合深圳实际,制定本办法。”[26]深圳市将这些上位法作为制订《办法》的依据,但是《民办教育促进法》中“民办学校的教师、受教育者与公办学校的教师、受教育者具有同等的法律地位”“民办学校应当依法保障教职工的工资、福利待遇,并为教职工缴纳社会保险费”等,却并没有得到相关部门应有的关注。深圳市将95%的幼儿园全部推向社会,5%的公办幼儿园也岌岌可危,因为其中的“在编”教师只做减法,不做加法,要不了几年,“在编”教师退休或自然减员,公办幼儿园就将成为深圳市的历史名词。而对《教师法》中的教师相关待遇,却置若罔闻。致使深圳市幼儿园乱象丛生,“三年行动指南”的教师学历达标只能成为一种念想,成为可望不可即的目标。深圳市学前教育体制改革与转换虽然只是全国的一株“奇葩”,但全国诸如此类的改革与转换,与之相比,只是五十步与百步的不同,并非本质的差别。

[参考文献]

[1]中共中央关于教育体制改革的决定(1985年5月27日)[N].中国教育报,1985-06-01.

[2]幼儿园管理条例[Z].国家教育委员会令第4号,1989-09-11.

[3]中共中央、国务院.中国教育改革和发展纲要[Z].1993-02-13.

[4]刘英杰.中国教育大事典(1949—1990,上)[M].杭州:浙江教育出版社,1993.

[5]湖北省教育委员会编.湖北教育年鉴(1996)[M].武汉:华中理工大学出版社,1997.

[6]中华人民共和国教育部网站中的教育统计数据[EB/OL].http://www.

moe.edu.cn/jyb_sjzl/.

[7]国务院办公厅转发教育部等部门(单位)关于幼儿教育改革与发展指导意见的通知[Z].国办发[2003]13号,2003-03-04.

[8]国务院.国务院关于当前学前教育的若干意见[Z], 国发[2010]号,2010-11-21.

[9]何盛明.财经大辞典(上卷)[M].北京:中国财政经济出版社,1990.

[10]蔡迎旗.幼儿教育财政投入与政策[M].北京:教育科学出版社,2007.

[11]周兢.国际学前教育政策比较研究[M].上海:华东师范大学出版社,2012.

[12]王海英.我国学前教育公共服务体系的组成与构建[J].学前教育研究,2014,(07).

[13]丁 杰.透视“入园难”:教育公平的视角[J].中国教育学刊,2013,(02).

[14]《教育规划纲要》贯彻落实情况总体评估报告(摘要)[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/x

w_fbh/moe_2069/xwfbh_2015n/xw

fb_151210/151210_sfcl/201512/t2

0151210_224178.html.

[15]中国教育概况——2014年全国教育事业发展情况[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/s5990/

201511/t20151125-220958.html.

[16]教育部.普通商等学校本科专业目录及专业介绍[S].1998.

[17]王迎兰.当前学前教育专业培养目标设置中存在的问题及解决对策[J].学前教育研究,2011,(11).

[18]陈 妍,梁 莹,强丽君. 学前教育专业本科生专业认同情况的校别比较[J].学前教育研究,2008,(03).

[19]王 岚.论学前教育均衡发展与保障体系建设[J].西南农业大学学报(社会科学版),2013,(1).

[20]钱民辉.教育社会学[M].北京:北京大学出版社.2004.

[21]蔡迎旗.我国中部地区幼儿教师流动问题及对策研究[R].全国教育科学规划领导小组办公室,2011.

[22]岳亚平,刘静静.幼儿园教师失衡流动的影响因素及其启示[J].学前教育研究,2013,(02).

[23]徐 明.国有企业知识型员工流动问题研究[J].中国人力资源开发,2007,(01).

[24]游景如.幼儿教师队伍建设的影响因素分析与对策研究——对广东省第37期园长资格培训班的调查报告分析[J].教育导刊(下半月),2011,(1).

[25]中华人民共和国教师法[Z].1993年10月31日中华人民共和国主席令第15号公布,1993.

[26]深圳市学前教育管理暂行办法[Z].深圳市人民政府令第197号,2008.

[责任编辑:肖偲偲,任 环]