党的群众路线在云南边疆民族地区的实践

吕朝辉

(云南民族大学政治与公共管理学院,云南昆明650500)

党的群众路线在云南边疆民族地区的实践

吕朝辉

(云南民族大学政治与公共管理学院,云南昆明650500)

群众路线是中国共产党执政的一大政治优势。云南边疆民族地区的“边疆、民族、山区、贫困”特征,意味着其群众路线的实践情况具有不同于内地的特殊性,既有值得借鉴的成功一面,也有值得反思的不足之处。经过综合分析,云南边疆民族地区群众路线实践活动的聚焦点,在于满足各族群众的民生需求和提升当地政府的服务能力。

党的群众路线;云南边疆民族地区;实践调查;情况分析

云南是中国多民族国家的一个缩影,同时也是典型的边疆省份。全省人口在5000人以上的民族有26个,其中15个民族是云南特有民族,7个特有民族人口在十万人以上。全省有8个民族自治州、29个民族自治县、193个民族乡,是全国民族自治州、自治县最多的一个省。民族自治地方占全省总面积的72%,占全省总人口的51%。[1]

基于“党的群众路线在云南民族地区软治理中的实践机制研究”课题设计要求,着力对党的群众路线在云南边疆民族地区的当前实践情况进行调查分析,这既是该项目研究的基础性前提工作,同时对于研究主题的深化以及对于实践机制的建构也是必不可少的重要环节。经过前期的精心组织和集中培训,课题组从负责人所在单位抽取30名来自云南不同边疆民族农村地区的学生(每人10份问卷),利用假期在家的机会开展问卷调查和提纲式访谈,随机性地调查云南边疆民族地区的群众路线实践活动情况。

调查问卷发出300份,收回285份,有效问卷285份,调查范围主要涵盖云南文山、保山、德宏、西双版纳、普洱、临沧、昭通等偏远的边疆少数民族贫困农村地区。就调查对象的代表性而言,主要反映了边疆贫困农村地区基层群众的真实呼声。

调查的对象当中,就政治面貌而言,中共党员25人,民主党派10人,共青团员69人(主要指青年学生和青年务工人员),普通公民181人。就被调查者民族构成而言,白族23人,彝族14人,傣族49人,苗族6人,哈尼族14人,傈僳族29人,纳西族11人,景颇族7人,普米族3人,壮族28人,佤族15人,藏族1人,蒙古族2人,汉族73人,未填10人。其中,少数民族202人,占全部调查人数的7 0%以上,所调查的汉族群众也都是边疆民族地区的当地世居群众(人口数量与当地主要少数民族相比,处在少数)。就被调查者的职业身份而言,在家务农农民149人,在外务工农民55人,村干部25人,乡镇基层政府干部19人,企事业单位工作人员37人。就被调查者的年龄段分布情况而言,25岁以下的74人,25岁~34岁的74人,35岁~50岁的76人,51岁~60岁的46人,61岁以上的10人,调查对象的选取主要考虑了各少数民族群众的受教育程度以及对于群众路线相关问题的理解能力。

总体而言,此次调查尽管在问卷设计中不可避免地存在一些瑕疵,但通过调查人员的耐心细致工作和后期的系统分析,很大程度上弥补了不足,取得了既定的预期效果,为项目最终成果的撰写提供了较为充分的前期资料。

一、总体评价性问题调查情况分析

(一)对群众路线的认知程度

从表1.1中可以看出,285人中,回答了解“很多”和“较多”的有72人,只占1/4;回答了解“一般”和“较少”的182人,占比63.86%;25人直接回答“从来没有听说”,6人未做选择。由此可以看出,当前在国家腹地广泛发起的群众路线教育实践活动,在偏远边疆民族地区的深入开展仍有许多不足之处,一方面体现当地群众对群众路线认知和了解程度不够,另一方面体现在当地群众对群众路线教育实践活动效果的感知和认同较低。

(二)对干群关系的满意程度

表1.2

从表1.2中可以看出,285人中,回答“满意”的只有23人,只占8.07%;回答“比较满意”的有68人,占比23.83%;回答“一般满意”的达到149人,占比52.28%;回答“不太满意”和“不满意”的有45人,占比15.79%。由此可以看出,边疆民族地区的基层党员干部和当地群众的关系基本处于一种不好不坏、不温不火的状态,远谈不上亲密无间的“鱼水”关系。被调查对象中每6人就有1人回答“不太满意”或“不满意”,尤其应当引起高度关注,毕竟良好党群干群关系的构筑是评价党的群众路线教育实践活动成效的关键性衡量指标。

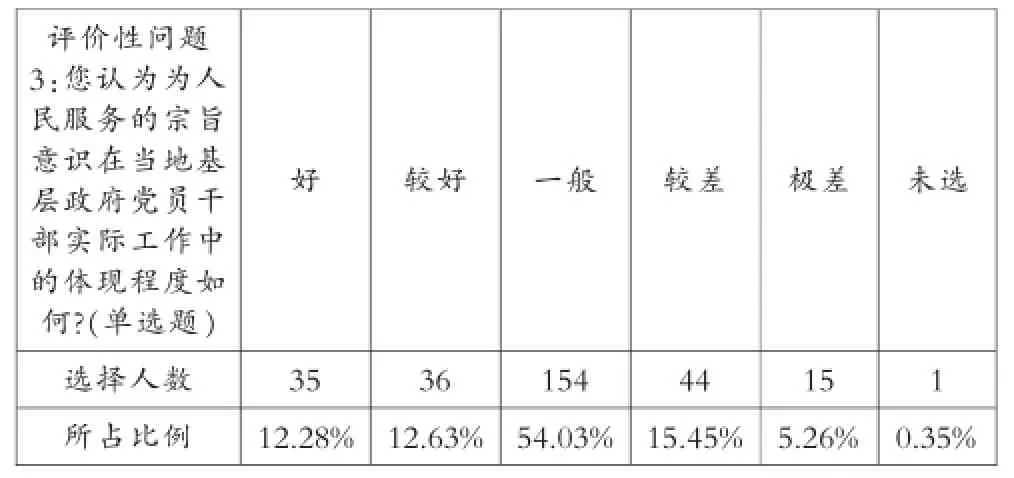

(三)对党员干部为人民服务情况的评价程度

表1.3

从表1.3中可以看出,285人中,回答“好”和“较好”只有71人,不到总人数的1/4;回答“一般”和“较差”达到198人,占总调查人数的近70%;此外,还有15人回答极差。由此可以看出,云南边疆民族地区部分基层党员干部的工作作风和服务态度存在不少问题,基层干部队伍的服务意识不足已经成为影响良好党群干群关系的重要因素,如何通过不断丰富群众路线的实践机制,持续筑牢基层干部在边疆民族地区治理中的为人民服务宗旨,已经成为不可忽视的重要研究课题。

二、自由选择式问题调查情况分析

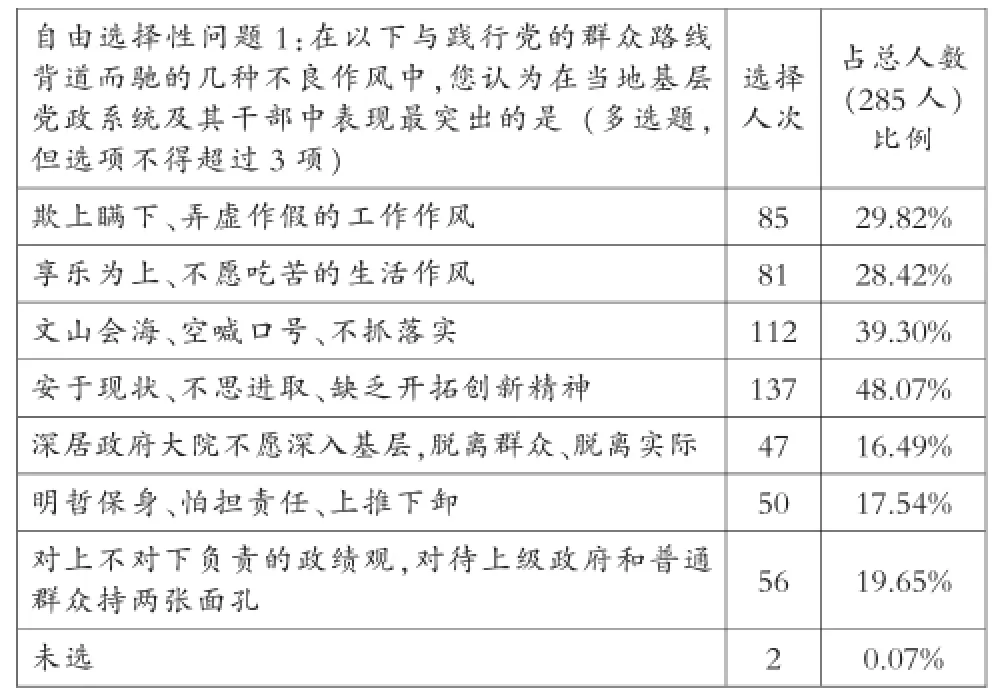

(一)基层党政系统及其干部中的不良作风

表2.1

透过表2.1,可以看出,在云南局部边疆民族地区贯彻落实群众路线的实践过程中,针对当地基层政府机关及其党员干部的不良工作作风,群众反映最为强烈的主要集中在:“安于现状、不思进取、缺乏开拓创新精神”(选择人次占比48.07%),以及“文山会海、空喊口号、不抓落实”(39.30%)。如此高比例的选择人次,从一个侧面反映了“得过且过”和形式主义在“山高皇帝远”的边疆基层政府当中,有着较大的生存空间。

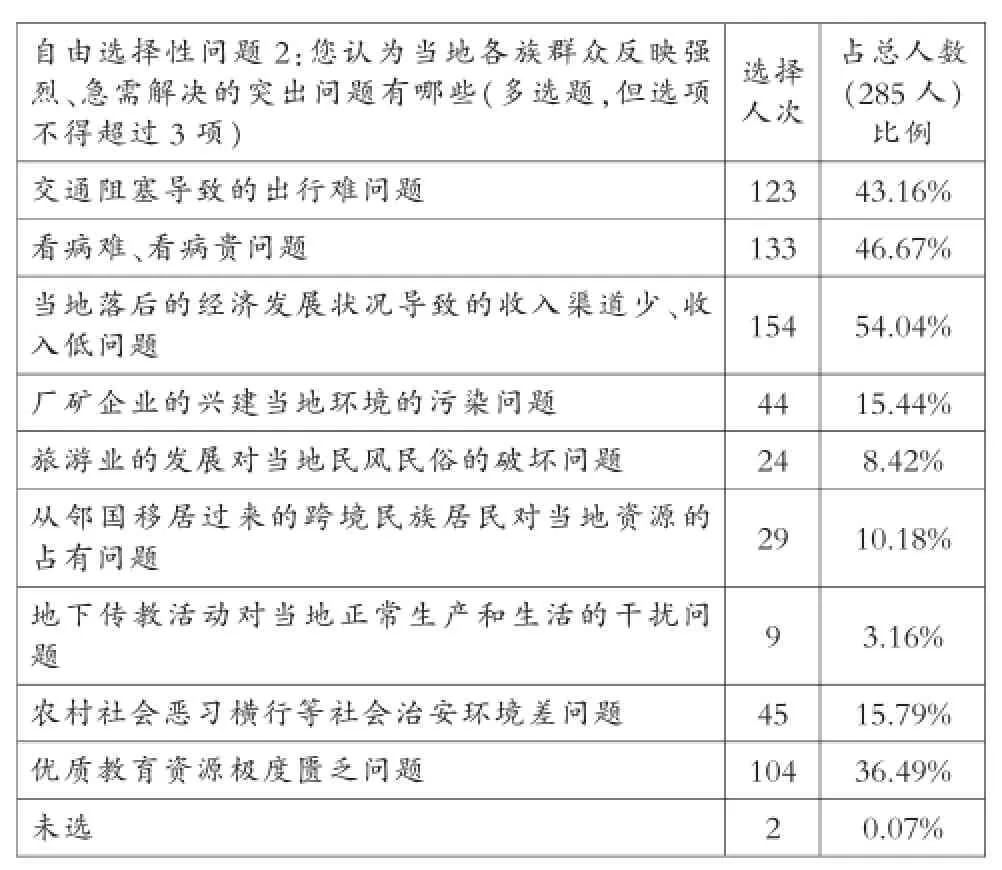

(二)各族群众反映强烈、急需解决的问题

表2.2

透过表2.2可以看出,边疆民族地区各族群众反映强烈、急需解决的突出问题当中,排在前四位的分别是:当地落后的经济发展状况导致的收入渠道少、收入低问题(选择人次占比54.04%);看病难、看病贵问题(占比46.67%);交通阻塞导致的出行难问题(占比43.16%);优质教育资源极度匮乏问题(占比36.49%)。所反映的问题基本都集中于各族群众所面临的就业、医疗、交通、教育等民生难题,这也意味着满足当地群众的民生及基本公共服务需求,务必成为群众路线实践活动的核心价值追求。

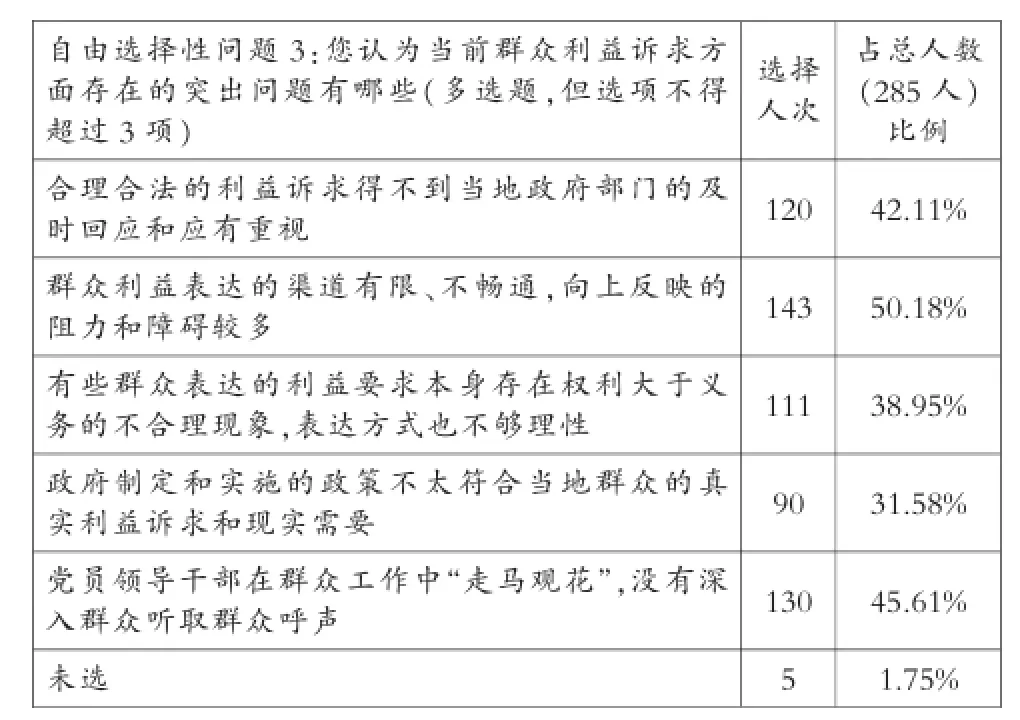

(三)群众利益诉求方面存在的突出问题

表2.3

透过表2.3可以看出,几乎每一个选项都有相当数量的选择,其中,反映相对突出的选项是“群众利益表达的渠道有限、不畅通,向上反映的阻力和障碍较多”(选择人次占比超过50%);选择人次占比达到40%以上的有:党员领导干部在群众工作中“走马观花”,没有深入群众听取群众呼声;合理合法的利益诉求得不到当地政府部门的及时回应和应有重视。这在一定程度上反映了普通群众的现实需求和利益诉求,难以通过畅通的体制内渠道予以有效表达的实际困境,也在一定程度上表征了当前边疆民族地区客观存在的“大闹大解决、小闹小解决、不闹不解决”的体制外利益表达的尴尬境地。

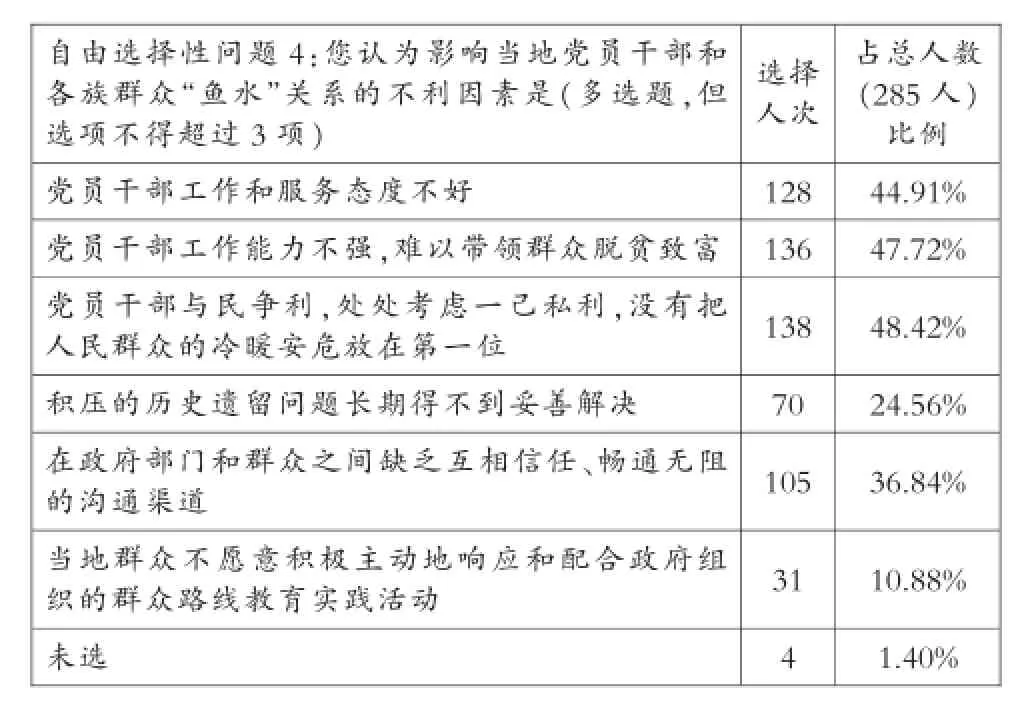

(四)影响党群干群良好关系的不利因素

表2.4

透过表2.4可以看出,选择人次比例相对较高的主要体现在以下三个方面:党员干部从一己私利出发,与民争利;党员干部带领群众脱贫致富的能力不足;党员干部工作和服务态度不好。这从一个侧面反映了部分基层党员干部的服务态度不好、工作能力不强、工作方式不良等问题,是制约良好党群干群关系建构的重要因素。

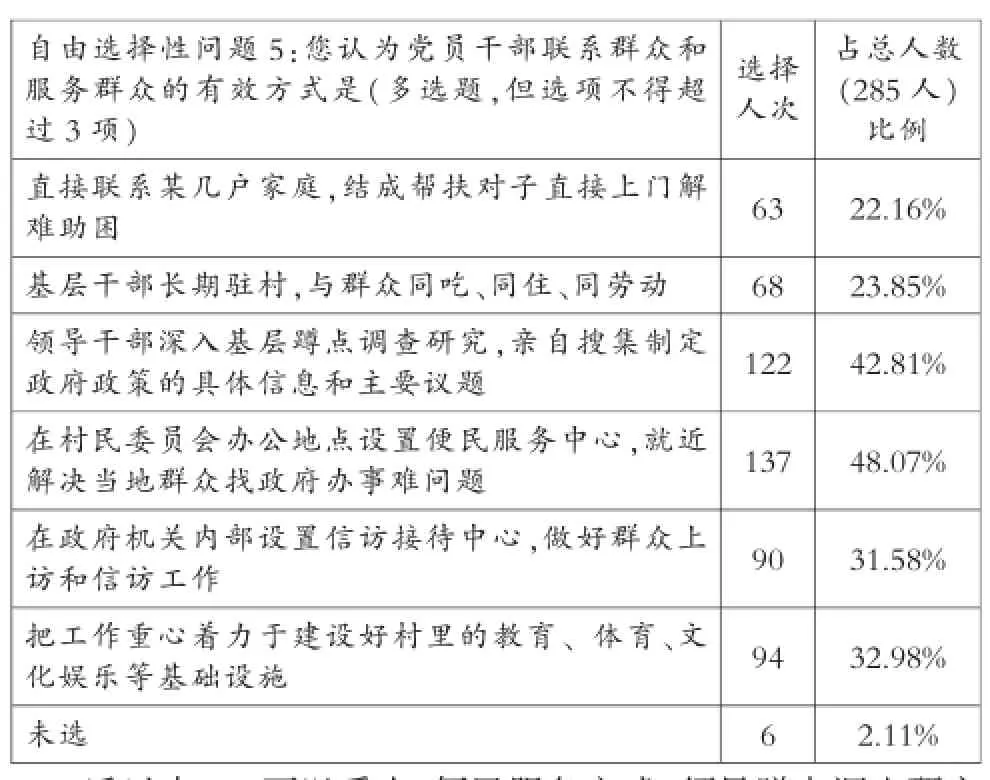

(五)党员干部联系和服务群众的有效方式

表2.5

透过表2.5可以看出,便民服务方式、领导蹲点调查研究方式、解决实际困难方式、直接结对子帮扶群众方式、基层干部驻村方式均有一定数量的选择,说明这些方式在群众路线实践活动中均能或多或少地产生积极效应。但选择人次比例最高的两项:在村民委员会办公地点设置便民服务中心(占比48.07%)以及领导干部深入基层蹲点调查研究(占比42.81%),最受群众欢迎,选择人数远远超过其他选项,这表明实效性在广大群众考量中的重要性。

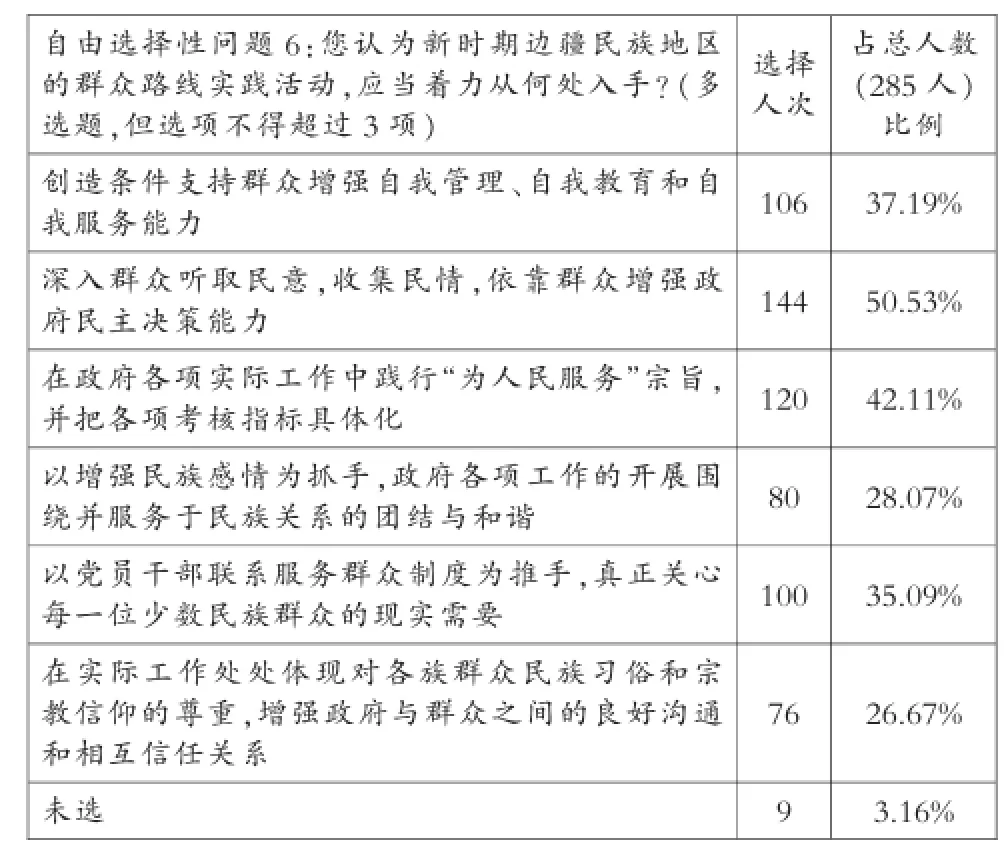

(六)边疆民族地区群众路线实践活动的着力点

表2.6

透过表2.6可以看出,新时期下的边疆民族地区群众路线实践活动,从促进群众主动参与、深入群众收集民情民意、考核服务群众工作情况、增进民族团结、关心群众现实需要、尊重群众的民族习俗和宗教信仰等方面着力入手均有其特殊意义。其中,超过50%的人次选择了“深入群众听取民意,收集民情,依靠群众增强政府民主决策能力”,这也从很大程度上体现了联系群众机制和群众参与机制在促进推进边疆治理

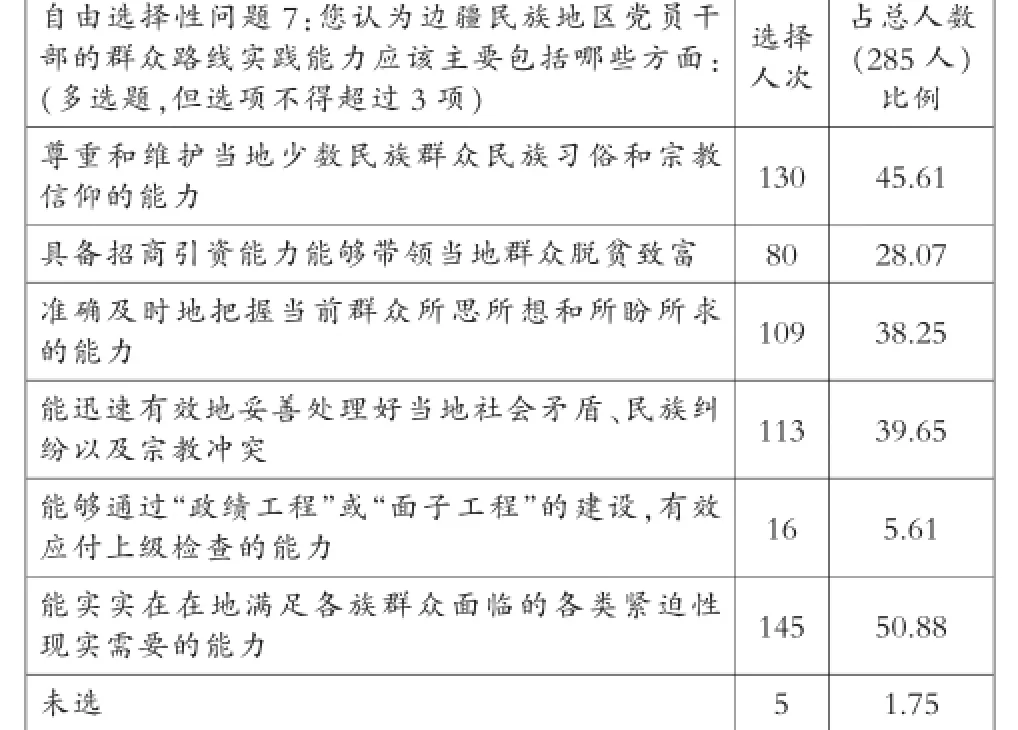

现代化中所发挥的不可替代的功能和作用。(七)群众路线实践能力的主要方面

表2.7

透过表2.7可以看出,边疆民族地区少数民族群众最为看重基层党员干部的群众工作能力是“能实实在在地满足各族群众面临的各类紧迫性现实需要的能力”(选择比例超过50%)。此外,同样有不少群众认为尊重和维护当地少数民族群众民族习俗和宗教信仰的能力,准确及时地把握当前群众所思所想和所盼所求的能力,以及处理当地社会矛盾、民族纠纷以及宗教冲突的能力等同样重要。

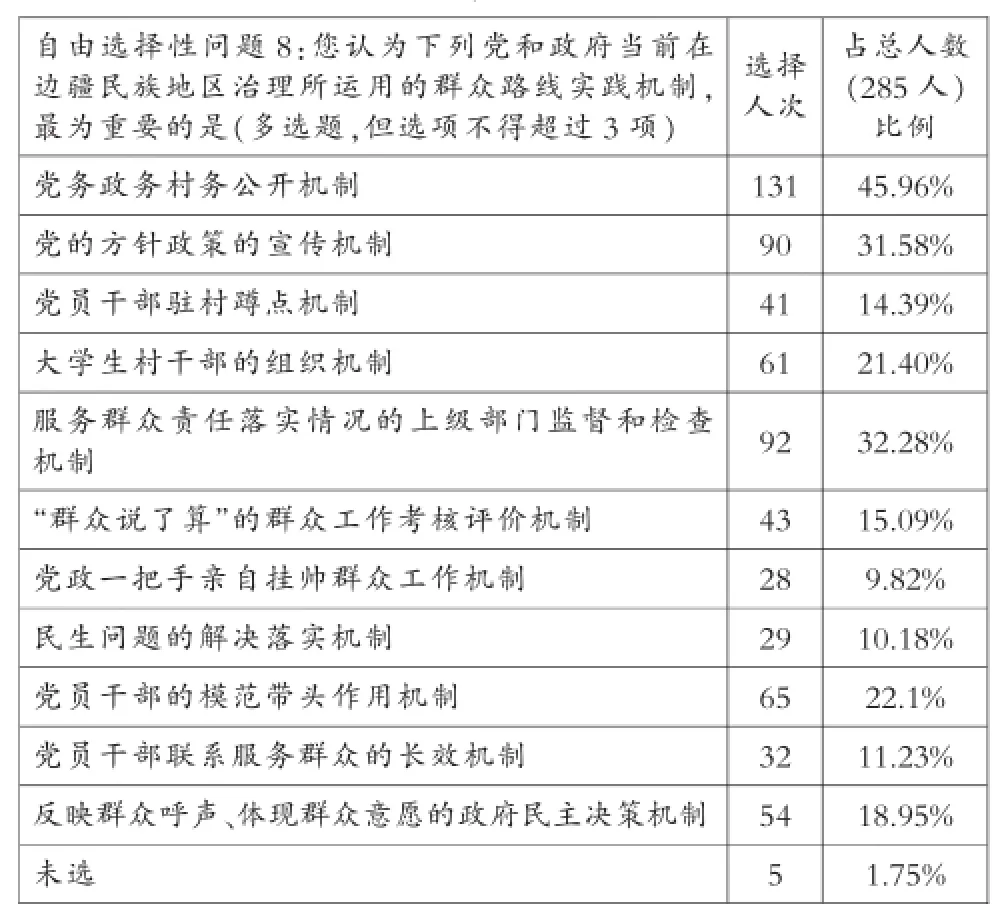

(八)群众路线实践机制的主要内容

表2.8

透过表2.8,可以看出,在调查问卷中预设的11种边疆民族地区的群众路线实践机制中,各个选项的选择人次相对较为分散,这就充分表明了群众路线实践机制的创造性和丰富性特征。但选择前三位的人次相对较为集中,分别是“党务政务村务公开机制”“服务群众责任落实情况的上级部门监督和检查机制”“党的方针政策的宣传机制”。尤其是在如此分散的选择中,选择“党务政务村务公开机制”的人次仍然达到了131人,占比45.96%,由此可见,群众对于党务政务村务公开透明的强烈要求。

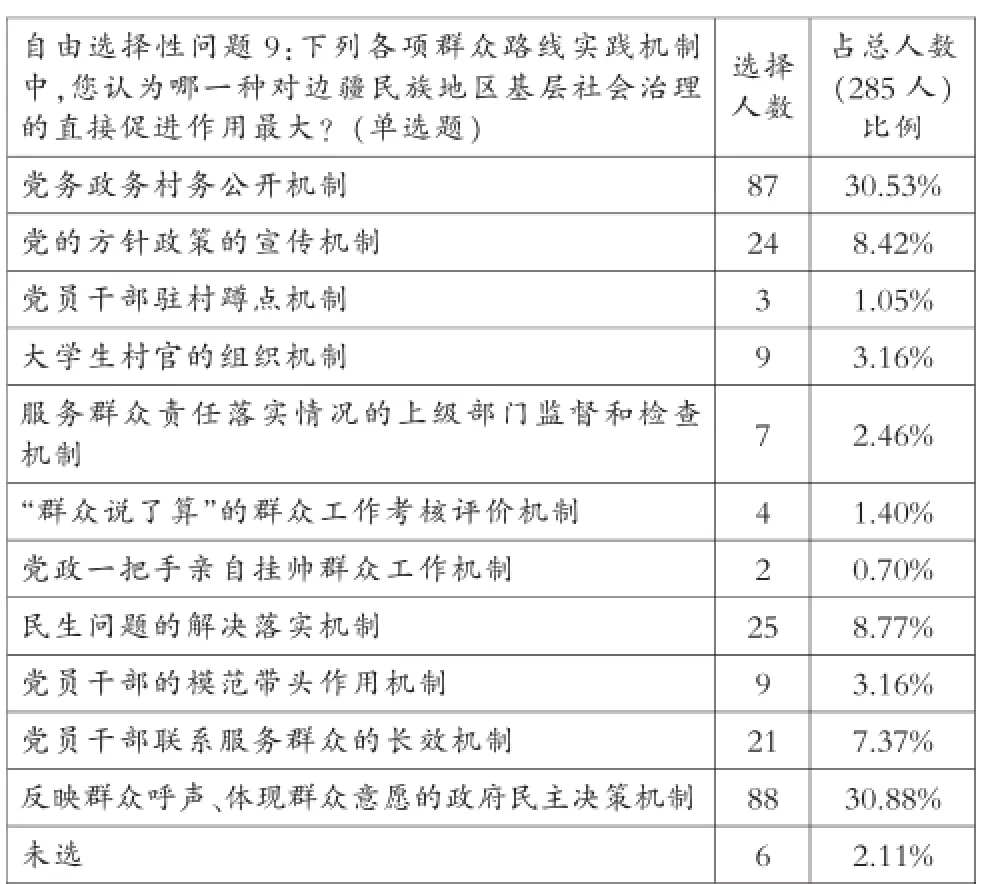

(九)群众路线实践机制的效用分析

表2.9

透过表2.9可以看出,尽管与表八里的选项一致,但这里的问题落脚于哪一种群众路线实践机制对于边疆民族地区基层社会治理的直接促进作用最大,换而言之,就是考察党的群众路线实践机制在政府治理中的价值体现。就回答情况而言,处于第一层次的是“反映群众呼声、体现群众意愿的政府民主决策机制”以及“党务政务村务公开机制”,处于第二层次的分别是“民生问题的解决落实机制”“党的方针政策的宣传机制”“党员干部联系服务群众的长效机制”,这也为群众路线实践及边疆治理活动提供了新的思路及运用方式。

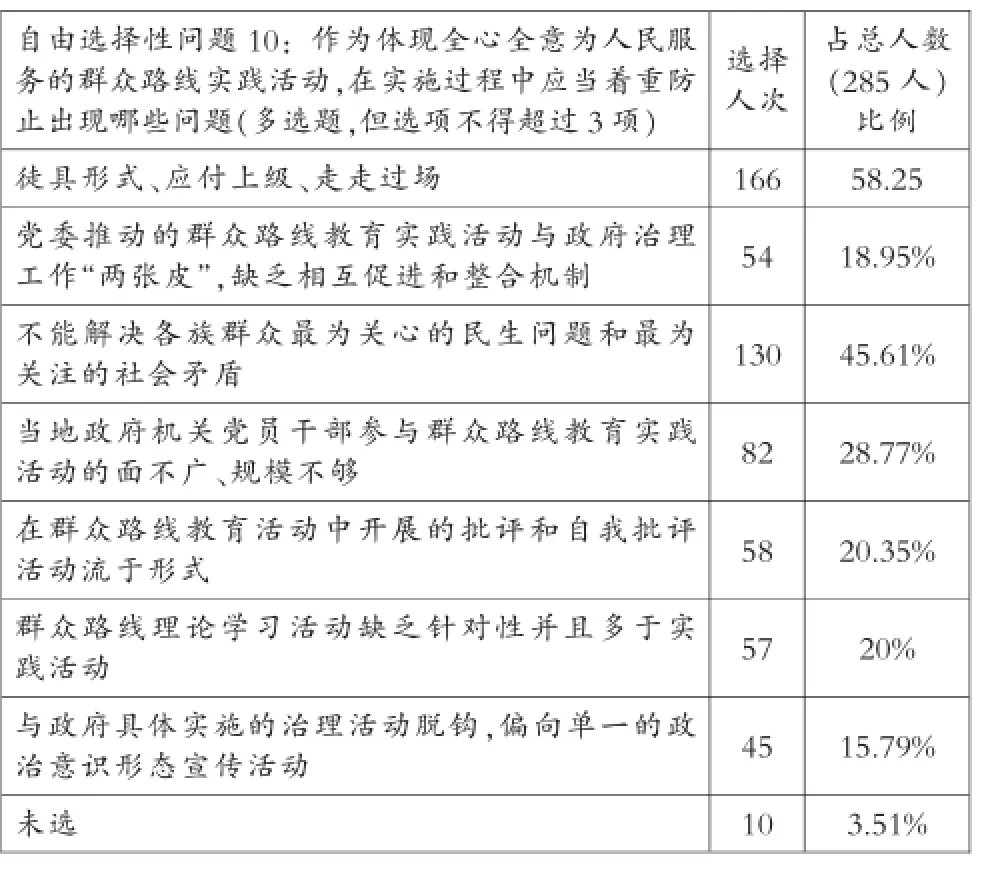

(十)群众路线实践活动中的问题防范

表2.10

透过表2.10可以看出,对于充分体现全心全意为人民服务的群众路线实践活动,边疆民族地区各族群众最为关注和担忧的问题,显然聚焦于形式主义问题,即解决不了实际问题的表面文章或面子工程等。选择人次最为集中的两个选项也恰好印证了这一点:“徒具形式、应付上级、走走过场”(占比近60%)和“不能解决各族群众最为关心的民生问题和最为关注的社会矛盾”(占比45.61%)。

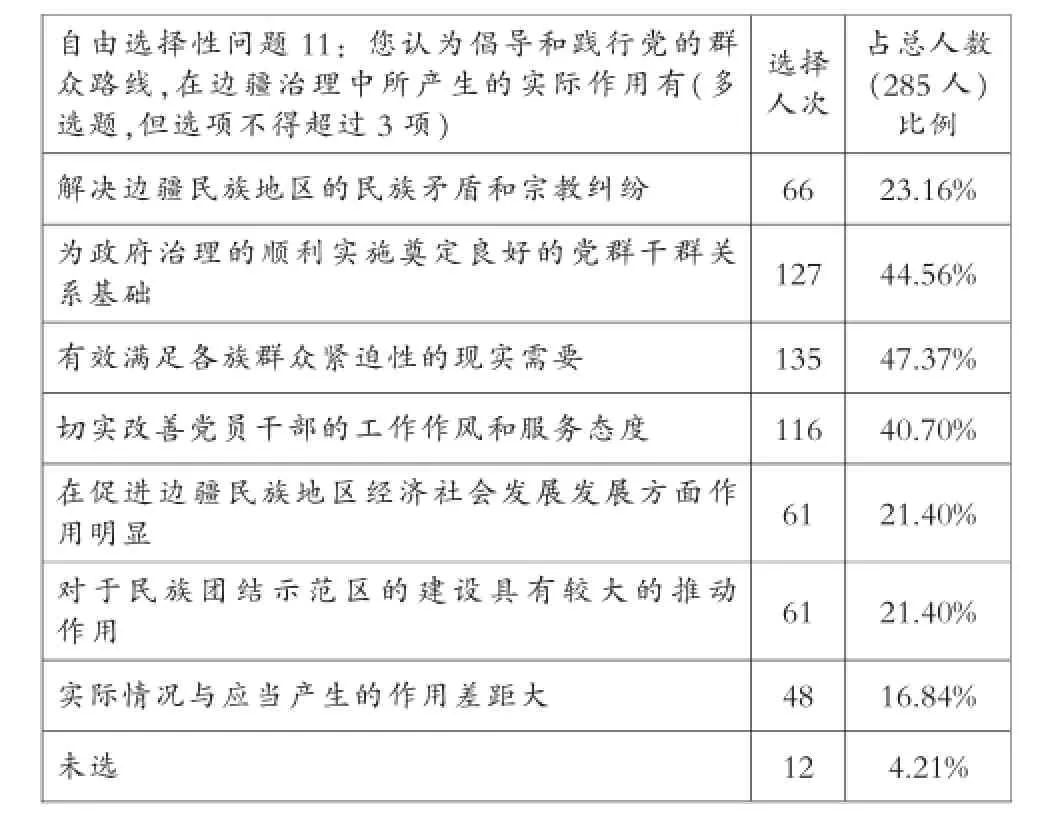

(十一)群众路线实践在边疆治理中的作用体现

表2.11

透过表2.11可以看出,当直接问及倡导和践行党的群众路线在边疆民族地区治理中所产生的实际作用时,被调查人员的回答集中体现在三个方面:“有效满足各族群众紧迫性的现实需要”“为政府治理的顺利实施奠定良好的党群干群关系基础”“切实改善党员干部的工作作风和服务态度”。由此可见,群众路线实践主要从解决实际问题、奠定群众基础、改善干部作风等方面入手,有力地推进边疆治理现代化进程。

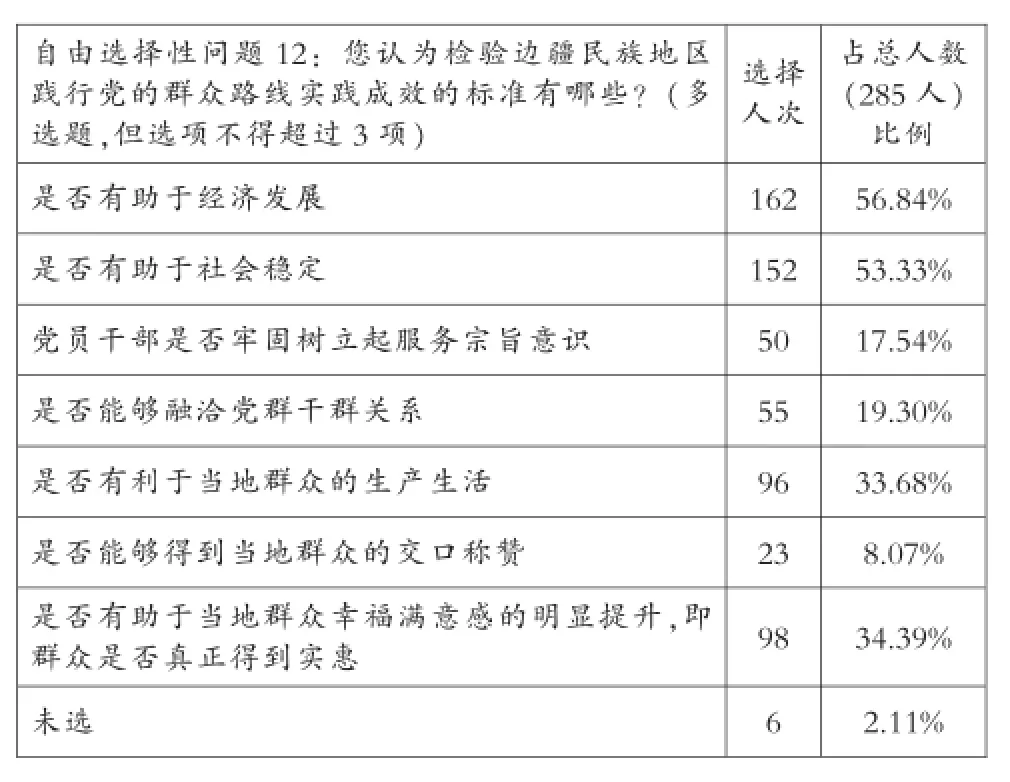

(十二)检验群众路线实践成效的标准

表2.12

透过表2.12可以看出,在大多数各族群众看来,“是否有助于经济发展”(占比56.84%)和“是否有助于社会稳定”(占比53.33%),是检验边疆民族地区群众路线实践活动成效的两大关键标准。在这两大标准之后,广大群众最为看重的衡量标准分别是“是否有助于当地群众幸福满意感的明显提升,即群众是否真正得到实惠”和“是否有利于当地群众的生产生活”,这也反映了群众路线实践活动能否真正解决人们身边的那些困难事儿,才是当地群众所真正关心的。

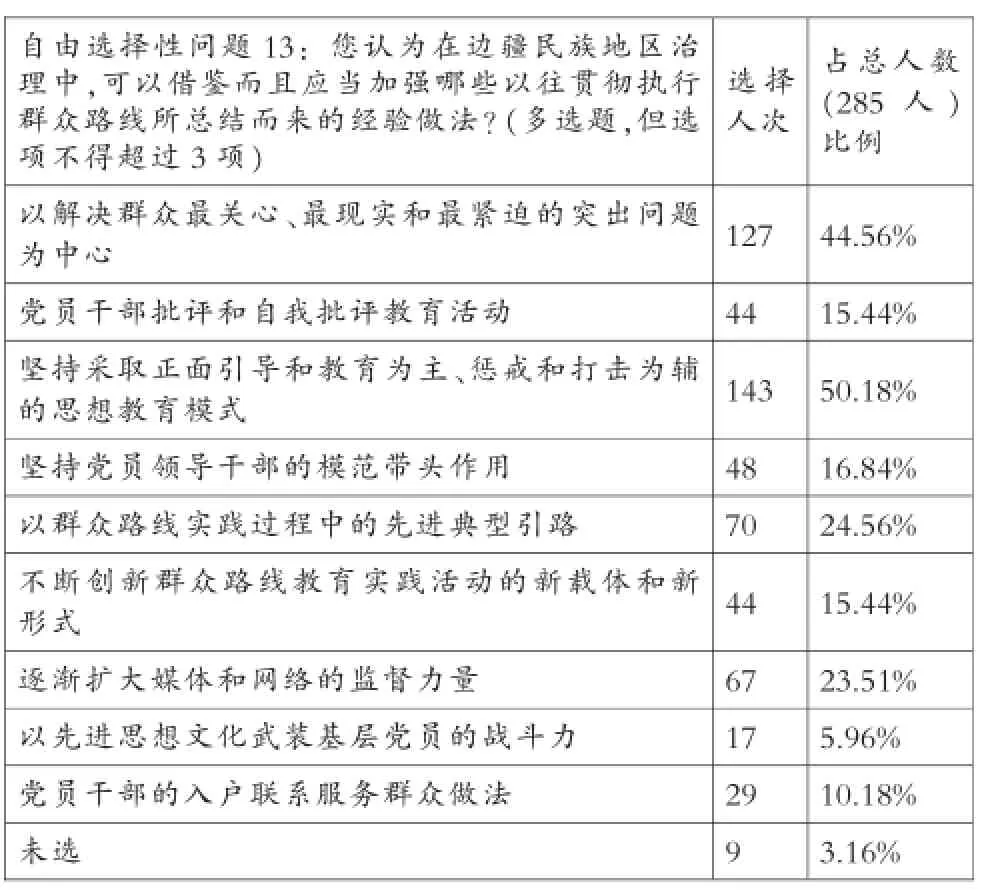

(十三)群众路线实践活动的经验总结

表2.13

透过表2.13可以看出,当问及群众路线实践活动的以往成功经验做法时,边疆民族地区各族群众大多看重两大以往的经验做法:“坚持采取正面引导和教育为主、惩戒和打击为辅的思想教育模式”和“以解决群众最关心、最现实和最紧迫的突出问题为中心”,选择人次比例分别达到50.18%和44.56%。这既然是广大边疆民族地区各族群众的普遍呼声和共同愿望,那么就应当把这些成功经验和做法贯穿到今后边疆治理的政策制定和实施过程中。

(十四)党员干部群众工作中的突出问题

表2.14

透过表2.14可以看出,表中所列出来的边疆民族地区党员干部在开展群众路线实践活动当中的9大突出问题,被调查对象均有所选择。其中回答相对集中的前三位选项为:“基层班子涣散软弱,缺乏动员力和战斗力”“维护当地群众民主参与权利的支持力度不够和保障机制不全”“基层党员干部带领群众脱贫致富的能力不强”。这从一定程度上反映出边疆民族地区个别党员干部在群众当中的威望存在流失、公信力下降,而这恰恰是制约边疆民族地区治理成效的一大重要因素。

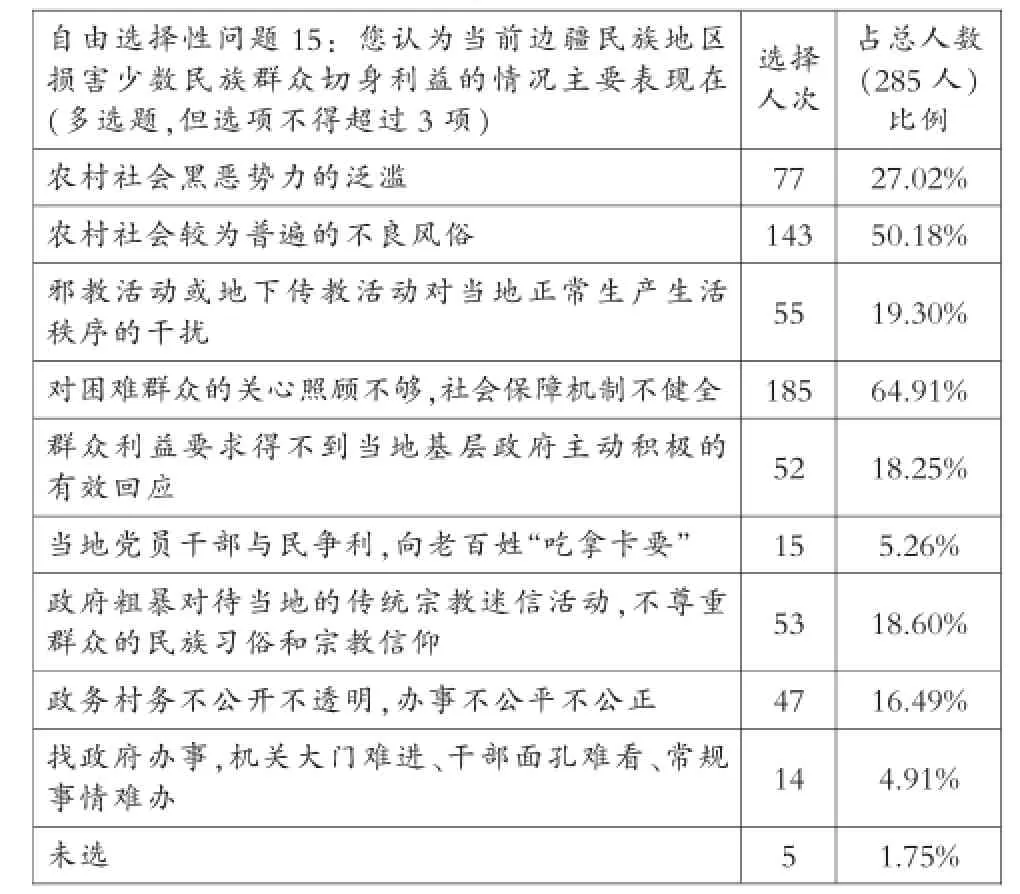

(十五)边疆民族地区损害群众利益的现实表现

表2.15

透过表2.15可以看出,当问及当前在边疆民族地区损害少数民族群众切身利益的主要表现时,除了反映“对困难群众的关心照顾不够,社会保障机制不健全”(占比超过50%),另一方面对于边疆民族地区农村社会的不良风气和不良风俗的回答人数尤其之多,回答“农村社会较为普遍的不良风俗”和“农村社会黑恶势力的泛滥”合计达到220人次,占总人数比达到77.2%,这在边疆民族地区农村社会的治理过程中,显然是要引起高度关注的。

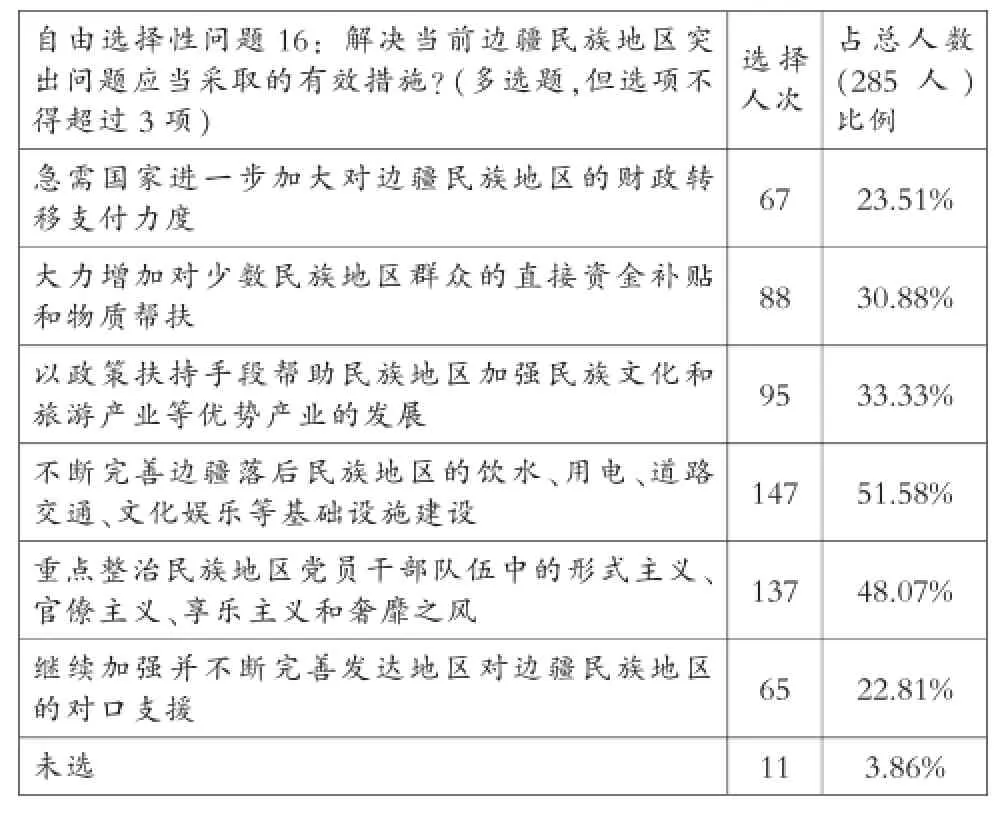

(十六)解决当前民族地区突出问题的有效措施

表2.16

透过表2.16可以看出,当问及解决当前边疆民族地区突出问题应当采取的有效措施时,表中所列选项均有一定程度的选择数量,充分表明了党和国家对边疆民族地区持续实施的各种特殊扶持和政策支持措施深得民心。通过比较,“不断完善边疆落后民族地区的饮水、用电、道路交通、文化娱乐等基础设施建设”和“重点整治民族地区党员干部队伍中的形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风”的选择人次最多,分别达到了147人次和137人次,说明相比于直接的资金和物质帮助,边疆民族地区各族群众更为看重基础设施的改善、基础产业的发展,以及党员干部工作和生活作风的改进。

三、开放性问题调查情况分析

(一)党政系统贯彻落实群众路线的实际举措

就第一个问题“据您所知,近年来当地党委和政府在贯彻落实党的群众路线方面采取了哪些成功经验和有益尝试?”的回答情况而言,相对集中于三大方面:

1.合计有73人(占比25.61%)所回答的内容,主要是体现出对党和国家相关民族政策的认同和拥护,具体包括针对边疆少数民族群众的各类特殊补助政策,针对少数民族地区的计划生育政策、贫困家庭补助政策、农村医疗保险制度、新农村建设制度以及大学生村干部制度等。

2.合计有75人(占比26.32%)所回答的内容,集中反映了当地党委和政府在促进当地产业经济发展和改善当地民生状况上,一方面,根据当地气候、自然条件来确定提高经济收入的主产业,具体包括当地旅游产业和民族文化产业的发展,林业、核桃、红花油茶、三七、天麻等特色产业发展的成功经验。另一方面,具体包括新建学校,修路筑桥,解决饮水难、看病难、上学难等实际问题。

3.合计有32人(占比11.23%)所回答的内容,涵盖了政务和财务公开,轻车简从下乡走访为群众排忧解难,组织干部定期进村慰问贫困户和五保户,领导带头示范和亲民行为,抑制了公车私用的普遍现象,廉洁奉公、勤政为民等方面的具体举措,这实际表明了改善基层政府工作作风和服务态度方面的系列举措所取得的良好成效,也从一定程度上反映出不少边疆基层党政系统及其干部深得当地群众信任的现实状况。

此外,还有12人(占比4.21%)回答知识文化的下乡宣传工作,是当地群众路线实践活动的成功经验,这也提供了研究的另一种素材。值得注意的是,高达95人(占比30.88%)直接回答“没有”,意味着在局部边疆民族地区开展的群众路线实践活动并没有给当地群众留下深刻影响。

(二)期待群众路线实践活动解决的实际问题

就第二个问题“您希望通过贯彻落实党的群众路线,解决边疆民族地区治理过程中的那些突出和重要问题?”的回答情况而言,除去没有回答的9人,其余276人反映的问题大致可以归为以下几类:

1.民生领域面临的种种实际困难以及群众所面临的种种紧迫性现实需求(共143人反映,占比51.81%),这是边疆民族地区各族群众最为渴望当地政府予以及时有效解决的突出问题。其中,最为集中的问题包括交通道路条件差,出行难问题(多达68人反映),农村医生水平差,农民看病难、看病贵问题(35人反映),以及农村教育质量差、子女上学难就业难问题(21人反映)。其他问题反映得比较分散,具体包括解决农村饮水难、上网难、文化娱乐设施落后、农业灌溉设施的落后、生活困难、街道环境脏乱差、物价高、农村留守儿童以及孤寡老人问题、因水灾、火灾和地震等自然灾害致贫的问题等。

2.基于边疆民族地区的特殊性,安全与稳定问题也成为边疆各族群众的关注焦点,有59人(占比21.38%)反映的都是此类问题。具体包括外来人员的市场道德不规范行为、地方黑社会势力和个别基层政府官员的相互庇护问题、社会治安问题、群众赌博问题、边境地区贩毒吸毒问题(主要是被调查对象中的景颇族群众反映)、农村不良风俗引起的社会不良风气整治问题、民族矛盾的处理和民族团结维护问题、少数民族歧视和语言障碍问题、贫富差距引起的民族心理不平衡问题等。

3.基层政府的工作作风和服务态度问题。不少群众(45人,占比16.30%)把当地政府的作风和形象改善看作是边疆民族地区治理中急需解决的首要问题,集中反映在解决政务财务不公开、民情民意反映渠道不畅通、群众所受到的不平等待遇、干群关系的冷淡、官员道德低下等问题,以及整治形式主义、官僚主义、享乐主义等不良现象等。

4.还有一部分群众(29人,占比10.51%)把促进当地经济发展看作急需解决的突出和重要问题,具体包括建设和扶持当地优势产业,指导农民科学种植经济作物、科学养殖,解决农民贷款困难问题,通过农业的产业化发展妥善安置农村社会闲散的青壮年劳动力,扩大边疆少数民族地区的收入渠道和经济来源,使少数民族群众真正地脱贫致富等。

(三)对开展群众路线实践活动的具体愿望

就第三个问题“根据您的理解,您对当地开展的群众路线实践活动有哪些具体意见或建议?”的回答情况而言,除去没有回答的20人,其余265人提出的意见和建议大致可以归为以下几类:

1.38 人(占比14.34%)的愿望集中在采取多种措施加大对民族地区的支持和帮扶。具体包括:发展当地的特色经济,带领人民脱贫致富;建立健全制度化的社会保障机制;加强中小学教育投资,提高民族地区教育质量;在边疆乡镇地区建设网络;挖掘和发展吸纳人力资源潜力大的产业和行业;继续选派优秀大学生到落后地区支教和担任村干部;继续开展新型农村建设。

2.111 人(占比41.89%)的意见和建议集中反映了普通群众对当地基层政府服务作风和治理能力的期盼。其中,大部分意见和建议(83人)集中于希望当地政府干部不要只讲口号,能够多听群众意见,多为群众考虑,深入群众、多与群众交流沟通,准确及时地把握当前群众所思所想所盼所求,把各项服务民生工作落到实处,真正帮助群众解决面临的种种实际困难。其余28人的建议包括希望政府工作更加公开透明、实事求是;希望不做表面文章,把精力投入到能使群众真正得实惠的事情上;希望政府办事人员态度友好;希望基层干部在道德品质上要发挥先锋模范作用;希望基层乡村干部要有帮助农民从事科学种植和养殖的能力。

3.116 人(占比43.77%)的回答围绕对边疆民族地区群众路线实践活动的具体内容提出建议。其中,回答较为集中的包括:53人建议群众路线教育实践活动应当体现在解决道路交通、饮水难、用电难、建房难、看病难等实际问题上;42人从不同角度建议建立健全群众反映情况的畅通渠道,建议针对不同的少数民族运用他们自己的语言开展法律宣传、政策宣传、科学普及、思想教育等活动。其余21人的回答比较分散,大致包括:少喊口号和挂标语,要解决群众实际困难;群众路线教育实践活动要根据少数民族特点因地制宜,活动形式要有创新,不跟风;实现对口支援活动和群众路线教育实践活动的有机结合;及时树立群众路线实践活动中表现优秀的典型和模范;建立健全领导干部直接联系群众机制和党员干部驻村入户机制,并使其运行过程纳入制度化的轨道。

(四)边疆民族地区群众对党政系统的意见汇总

就第四个问题“作为一名边疆民族地区的普通群众,您最想对党和政府说的一句话是什么?”的回答情况而言,除去没有回答的27人,其余258人提出的意见大致可以归为以下几类:

1.很大一部分的被调查群众(131人,超过回答问题群众的半数)所表达的是对党和政府的积极建设性建议,表明了广大少数民族群众对党和政府的信心。总体归纳和梳理如下:在实际工作中树立党和政府为人民服务的好形象;多为普通老百姓办实事,体现党和政府对老百姓的关心和帮助;希望党和国家关照边疆民族地区的各项优惠政策都能够得到持续;继续关注和着力解决群众最关心、最现实、最紧迫的民生问题;希望基层党员干部坚决贯彻落实和执行党中央的方针政策,并在实际工作中了解群众真实意愿;希望政府就地为村民开拓就业渠道;希望当地政府切实关心农村留守老人和儿童;希望政府多开展知识、科技和文化下乡活动,帮助当地群众掌握发家致富的知识和技能。

2.更值得振奋人心的是,有相当数量(102人)的被调查少数民族群众表达了对党和政府的正面肯定和美好祝愿,这也在很大程度上反映了广大边疆少数民族群众对党和国家的较高政治认同。总体归纳和梳理如下:感谢党的正确领导,感谢政府全心全意为人民服务;希望党和政府越来越好;祝愿祖国一天一个样、一年一个样,十年国富民强变大样;支持以习近平为总书记的党中央反腐到底;感谢党和政府,老百姓的日子越过越好;好党好政府,请继续全心全意服务于老百姓;党和政府对少数民族的帮助很大;少数民族今天的幸福生活离不开党和政府……这些朴实无华的语言代表了边疆广大少数民族群众纯朴善良的心地。

3.同时另一个现象不容忽视,与边疆民族地区各族群众对党中央和国务院层面的较高政治认同和政策认同相对,是不少群众对当地个别基层党员干部的不满。集中反映在:基层党员干部的作风问题、态度问题、贪污问题、公正问题等等。这正是边疆民族地区群众路线实践活动必须着力解决的重点议题。

通过以上分析,边疆民族地区群众路线实践活动的聚焦点,应当在于满足各族群众的民生需求和提升当地政府的服务能力。总之,既要看到并及时总结和吸纳云南边疆民族地区党的群众实践活动中的成功经验和做法,同时也要充分认清其中的不足之处,以此建立健全党的群众路线实践机制,从而及时把党的群众路线的政治优势转化为促进边疆民族地区治理现代化的治理优势。

[1]云南省地方志编纂委员会.云南省志·民族志[M].昆明:云南人民出版社,2002.

责任编辑:谢雪莲

The Practice of Mass Line of the Party in Yunnan Ethnic Minority Areas in Frontier

LV Chao-hui (Yunnan University for Nationalities,Yunnan Kunming,650500)

The mass line is a major political advantage of the Chinese Communist Party in power.The characteristics of Yunnan ethnic minority areas in frontier mean the particularity of its practice of the mass line of the party,which has a successful side with the value of references,and a short side with the value of reflection.After a comprehensive analysis,its focus is to meet the livelihood needs of all ethnic groups and enhance the capacity of local government services.

mass line of the party,Yunnan ethnic minority areas in frontier,practice investigation,situation analysis

C916

A

1674-8891(2016)05-0001-07

2016-06-19

此论文系国家社会科学基金青年项目“我国陆地边疆治理体系和治理能力现代化研究”(项目编号:14CZZ033)和国家民委民族问题研究青年项目“党的群众路线在云南民族地区软治理中的实践机制研究”(项目编号:14—GM—062)的阶段性成果。

吕朝辉(1979—),男,湖南邵阳人,法学博士,云南民族大学政治与公共管理学院讲师,主要研究方向:地方政府与边疆治理。