儿童青少年肥胖:一个社会问题的媒介镜像

■ 杜 涛

(中国青年政治学院 新闻传播学院,北京 100089)

儿童青少年肥胖:一个社会问题的媒介镜像

■ 杜涛

(中国青年政治学院 新闻传播学院,北京 100089)

【摘要】对近十年儿童青少年肥胖问题的媒体报道进行框架分析,可以发现媒体采用主题式框架多而情节式框架少,缺少有说服力的典型人物和典型情节来激发对重要社会问题的公共讨论和行动;更多报道把儿童青少年肥胖的原因归咎于个人或家庭,提出的措施和解决办法是个人化的,缺少对社会因素和微观政策的探讨;许多报道关注特例以吸引受众,但对于社会问题的发现和解决意义不大。这样的报道框架可能会误导社会公众和政策制定者的问题认知和态度,导致舆论的偏差和政策的滞后。媒体报道有必要做出重要调整。

【关键词】儿童青少年肥胖框架分析媒介镜像

一、问题的提出

儿童青少年肥胖是一个世界性问题,在我国亦不例外。中国疾病预防控制中心的数据显示,截至2012年,我国18岁以下的肥胖人群已达1.2亿。国外研究认为,中国有12%的儿童超重,青少年患糖尿病的比例相当于美国同龄人的4倍[1]。全球营养改善联盟(GAIN)在2015年3月发布的《全球营养不良状况报告》显示,约有3.41亿中国人属于超重和肥胖,7%的5岁以下儿童超重,约为586万人;从1980年至2013年,中国20岁以下女孩超重和肥胖的人数增长211%,20岁以下男孩超重和肥胖的人数增长233%。儿童青少年肥胖问题势必会影响未来的社会和经济发展,形势堪称严峻。

学术界对儿童青少年肥胖问题多有关注,以公共卫生、医学、体育学、心理学和社会学等领域的研究居多。公共卫生和医学研究普遍认可肥胖对儿童青少年健康的危害,即幼时肥胖有更高的可能性导致成年后肥胖,可能导致许多健康问题,如Ⅱ型糖尿病、高血压、心血管病,并且肥胖会对当事人造成生理和心理的双重“打击”[2]。对于儿童青少年肥胖的原因,学界仍未有定论。有人认为遗传等个人原因是主要因素,也有学者认为“致胖环境”才是“罪魁祸首”[3]。相应地,所采取的防治措施既有赖于人们健康行为的改变[4],又有赖于社会的适度干预[5]。这种干预需要全社会的共识和参与,包括国家的政策支持和引导[6]。有学者认为,我国儿童青少年肥胖研究的发展大致可分为三个“十年”:第一个十年,主要是儿童青少年肥胖概念的引入及简单的现状研究;第二个十年,主要是围绕生理性影响因素的研究和大规模的横断面调查;最后一个十年,基于前期影响因素研究基础,研究学校和家庭两种干预模式,但干预困难较大[7]。也有人提出,需要把提高青少年健康素质提高到国家战略层面,并提出了倡导家庭体育、完善学校体育立法等具体建议[8]。因此,儿童青少年肥胖问题不仅涉及相关个体的身体、心理健康与人际交往,而且涉及包括家庭、学校、政府以及大众传媒等不同范围的组织集合。

由于大众传媒掌握着社会中的大部分公共话语,在舆论引导、政策引导等方面发挥着重要作用,因此儿童青少年肥胖这一社会问题在大众传媒上的呈现或再现非常重要,逐渐引起了新闻传播学科学者的关注。

国外学者的相关研究主要从批判视角展开,其锋芒直指政府、商业力量以及大众传媒。如Bridget和Kathy认为,媒体与广告商的合谋有可能使媒体内容对儿童和青少年产生误导。他们使用内容分析法考察了流行儿童杂志中的推荐食品,发现其中有许多不健康食品,而儿童经常阅读这些杂志,政府缺乏有效规制,使这些杂志受到食品推销者的青睐。他们提议政府应制定相应的法规,限制这些食品营销活动[9]。Jenkin等学者使用语言学方法分析了新西兰的食品工业部门和公共健康部门对青少年肥胖问题的不同分析框架,认为二者在态度、原因分析、解决措施和核心价值观上均有差别。Buhl等学者通过实证分析发现肥胖青少年在网络新闻中经常被污名化,被塑造为无头、饥饿和不健康的形象[10]。西方学者的批判性分析可以纠正社会错误舆论,改变政府政策,为解决这一社会问题提供助力。

国内学术界从新闻传播学视角对这一问题进行探讨的研究极少。仅有的成果多是针对媒体广告或某档节目进行分析,如通过对媒体广告的研究批判大众传播中的错误健康概念[11],批评政府对垃圾食品广告规制的缺位[12],或是通过对央视《超级减肥王》等个案的研究来探讨健康传播的理念创新与范式转型[13]。总体而言,国内新闻传播学视角的研究尚未引起学者足够关注,缺少对儿童青少年肥胖问题相关媒体报道的研究。

二、框架理论背景与研究设计

对社会问题的媒体报道进行研究,新闻传播学、政治学、社会学、心理学等学科的学者经常使用框架理论。框架理论以社会建构论为基础,认为大众传媒作为社会最重要的公共话语平台,对社会问题的报道不是对现实生活的镜子式的反映,而是一种被创造出来的主观呈现或再现。它构成了社会信息传递中独特的媒介镜像,进而对现实生活产生重要影响,形成相互交织的建构与解构。

学者们对社会问题的媒介框架研究包括对媒介内容的框架分析和框架效果分析两个方面。在媒介内容的框架分析上,学者们对社会问题按照不同抽象水平进行框架分类,包括一般性框架和特殊框架;在框架效果的研究上,学者们一致同意框架的重要性,即在新闻报道中强调一个社会问题的某一个或某几个方面,可以使普通公众乃至政策制定者们在如何看待问题以及如何看待政策话题的重要性时有显著的不同[14]。媒体作为公共话语设置者,会有意无意地使用不同的框架来报道社会问题,而这些报道会对社会的不同人群产生深远的影响。

把媒介内容框架分析和框架效果研究结合起来的最有影响力的成果来自艾英戈(Iyengar)的研究,并吸引了众多后续研究[15]。在内容研究上,艾英戈把所有的新闻报道使用的框架按呈现方式的不同分为情节式和主题式。情节式框架采取个案或事件导向式的报道,通过具体的事例来描述公共议题;主题式框架则把公众议题放在更一般或抽象的情境下,采取详细报告或提供背景的形式。两者的主要差异在于前者描绘具体事件以阐明议题,而后者呈现总体的或普遍的证据。从形式看,前者制造“好的画面”,后者则以讨论为特点[16]。或者说,前者关注具体新闻事件,就事论事;后者更关注新闻事件的背景和所解释的问题,通常通过大的环境和数据来进行[17]。在框架效果研究上,艾英戈考察了媒体对重要社会问题报道的不同框架对责任感性质的影响,结果显示情节式框架倾向于激发个人责任归因而不是社会责任归因;而主题式框架则倾向于激发社会责任归因而不是个人责任归因。

借鉴艾英戈的框架分析方法,本文认为,由于大众传媒在社会中的强势地位,加之许多公众对儿童青少年肥胖并无亲身体验,因此人们对这一社会问题的认知、理解和归因,相当程度上取决于媒介的镜像再现。本文采用两种框架分类方法来分析相关媒体报道。第一,按照媒体架构儿童青少年肥胖问题的呈现方式,分为情节式框架和主题式框架。如果新闻报道强调某个特定的肥胖儿童青少年或者具体事件,通过他们的个人化经历或事件进展来探讨议题,则归类为情节式框架;相反,如果报道以宏观和概括的方式来讨论问题,则归类为主题式框架。第二,按照媒体架构儿童青少年肥胖问题的归因和建议的措施,分类为无因框架、内因框架、外因框架和混合因素框架。无因框架指在新闻报道中未提及儿童青少年肥胖的原因与解决对策;内因框架的界定包括原因和/或解决措施两个方面,指在新闻报道中把肥胖原因归结为儿童青少年的内部因素,如不良生活习惯、遗传因素等,相应地采取的措施主要是个体化解决方案,如求医问药、参加减肥训练营等;外因框架的界定同样包括原因和/或解决措施两个方面,指在新闻报道中把肥胖原因归结为超出个人的外部因素,如课业负担过重、垃圾食品流行等,相应地采取的措施主要是社会或政府政策解决方案;混合因素框架指在新闻报道中认为儿童青少年肥胖兼具内因和外因,或者采取的措施是混合性的。

基于上述分类方法,本文采用内容分析法对儿童青少年肥胖的媒体报道进行框架分析。报道样本来自中国重要报纸全文数据库,搜索关键词为“青少年肥胖”、“胖墩”、“小胖子”等,选取2006-2015年近十年间的报媒报道,去除无关和重复报道后共得到有效样本724篇。同时,为增加研究的针对性,对媒体广泛报道的两个个案——广东佛山小胖墩“小豪”和江西丰城肥胖男孩徐某的报道进行单独分析,在读秀报纸数据库共取得样本87篇。本文关注的问题是:媒体关于儿童青少年肥胖问题的报道中,情节式框架和主题式框架分布如何?媒体报道如何对这一问题进行归因?进而探讨媒体报道的不同框架是否会影响媒体形成显著议程,是否会影响公众舆论、政策态度以及是否支持对儿童青少年肥胖这一社会问题采取预防和干预措施。

三、分析与讨论

经过对收集到的724篇相关新闻报道进行编码和统计分析,辅之以对两个特殊个案的分析,可以得出如下结果和推论。

第一,在儿童青少年肥胖问题的媒体报道中,使用主题式框架的占大多数。虽然媒体对这一社会问题有所探讨,但其社会关注度不够高,难以形成媒体显著议程并引发公众行动。

表1儿童和青少年肥胖媒体报道的框架

分析:主题式框架VS情节式框架

在媒体关于儿童青少年肥胖问题的报道中,只有较少数采用情节式框架,而采用主题式框架的报道数量是前者的5-6倍(见表1)。情节式框架的报道中出现的采访对象多为肥胖儿童青少年或其家长,因提供了“好的画面”而更容易吸引和保持受众关注。传统新闻学研究认为,新闻故事化后,新闻的价值可以得到体现,在报道中重现记者观察和采访到的鲜活的画面,报道才不会重复已有的信息,才能吸引受众去关注[18]。传播理论中的可读性研究亦表明,采用情节式框架这样人情味强、生动有趣的报道,通常使用更多人称词,其易读性也会更强[19]。

如《南方日报》报道《清远一成青少年患有肥胖症》中的一段生动描述:

“臭豆腐是我的命,可是看到牛杂我连命都不要。”说起曾经狂吃零食的经历,冯永康笑着摇摇头。13岁的冯永康1.55米的个头,体重却达到134斤……

读小学的时候,小康喜欢上了学校外面小摊上的烤肠和牛杂,“吃上瘾的时候,每天上课都会想着外面的牛杂,下课之后就往外跑,”小康俏皮地挠挠后脑勺说,“通常都是我第一个冲到牛杂档口的。”

生动的报道,配上各式各样小胖子们的图片、漫画,很容易吸引受众关注。国外学者的研究表明,一个社会问题是被描述为个人化的内容还是概括化的内容会影响议题的感知,因为人们更愿意从案例中吸收信息,而不是从概括性媒体内容上获取信息。个人化信息在认知上更可接近,它们对于舆论会有更大的影响,更容易激发公众的情绪和行动[20]。如在灾难报道中,冰冷的数字未必能激发感情,而个体受害者的身份、名字、相貌等更容易激发同情和行动[21]。

相比而言,采用主题式框架的新闻报道占据绝大多数,这意味着儿童青少年肥胖这一社会问题的媒体报道严肃有余、生动不足,缺少鲜活的个案和细节。这类报道中出现较多的人物为教师、医生、学者和政策建议者(如人大代表、政协委员)。国外学者研究发现,情节式框架提供了娱乐性内容,但只提供很少有用的解释性话语;而较为单调、严肃的主题式框架不容易激发情感和关注,框架效果和力量弱化[22],不容易形成多数媒体和公众关注的议程。在本文的样本当中,媒体从2011-2015年每年的报道数量分别为101、72、68、83、54篇,分布较为平均,表明儿童青少年肥胖问题虽然得到了媒体一定数量的报道,却始终不温不火,未能成为公众关注的热点议程;或者说,媒体报道中缺少有说服力的典型人物、典型情节来激发公共讨论和行动。

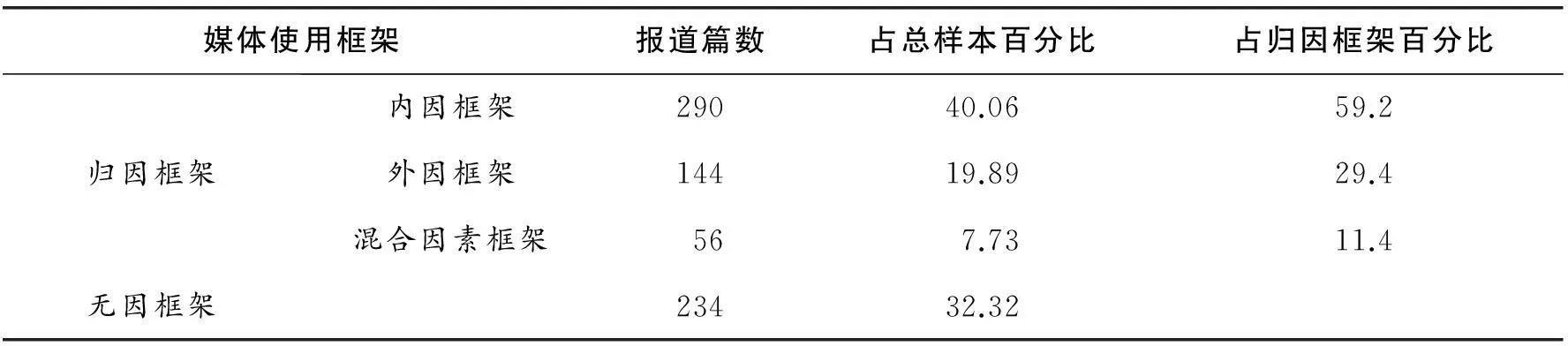

第二,在儿童青少年肥胖问题的媒体报道中,使用内因框架的新闻报道占据多数。媒体更多地把儿童青少年肥胖问题归咎于个人和家庭原因(见表2),这有可能会误导公众和政策制定者的态度。

表2 儿童青少年肥胖媒体报道的框架分析:内因框架VS外因框架

在关于儿童青少年肥胖的媒体报道中,约68%的报道对肥胖问题进行了归因。在提及原因的报道中,59.2%的报道把肥胖问题归结为内因,其中提及行为或生活方式的占83.1%,提及家庭因素的(如遗传、祖辈父母的溺爱)占34.9%;只有29.4%的报道把儿童青少年肥胖问题归因于学业压力、环境、食品工业等外部因素;另有11.4%的报道兼提了内因和外因。这意味着绝大多数新闻报道并不对儿童青少年肥胖做多维归因,也未做综合性对策的探讨。

在采用内因框架的报道中,提到的儿童青少年肥胖的原因主要有:(1)生活方式因素,包括食量过人、挑食偏食、喜欢吃高热量或高脂肪的食物、喜欢喝含糖饮料、过多吃零食和喝软饮料、盐摄入过多、自控力差;不爱运动、看电视或玩游戏时间过长、饭后不活动、喜欢静坐、不吃早餐、晚餐过量、晚睡、睡眠不足、缺乏自信等;(2)家庭生活习惯因素,包括父母溺爱且缺乏耐心、祖辈宠溺、祖辈照看孩子存在陋习(中国式养孙)等;(3)遗传因素,包括家族肥胖、长辈肥胖、肥胖基因、特殊疾病等;(4)认识因素,包括个人不重视、家长不重视、祖辈对儿童青少年肥胖存在认识误区等。媒体报道提出的防治措施主要是个人解决方案,如求医问药、参加减肥训练营、改变生活方式等。这类媒体报道数量多,语言生动,相互转载率高,影响力较大。

在采用外因框架的报道中,提到的儿童青少年肥胖的原因主要有:(1)儿童青少年课业负担过重、洋快餐等垃圾食品流行、学校旁有快餐店、饮食方面的科普知识不足等;(2)社区中缺少锻炼场所、体育设施不足等;(3)传媒广告诱导和环境污染等。相应的预防及干预建议是社会或政府政策解决方案,主要包括两个层面:(1)幼儿园、学校层面的行为或政策,如减轻学生的学业负担,确保学生体育课和课余活动的时间;开展健康教育,为家长和儿童青少年举办讲座;设置相关课程,为学生建立饮食运动行为记录表;限制校园内设立自动售货机,提高学生午餐中的营养成分;加强肥胖儿童管理,建立肥胖儿童档案。(2)社会、国家层面的行为或政策,如对学校周边的超市和自动售货机进行食品销售上的限制;对含糖的软饮料和高热量休闲食品课以重税,对非健康食品的广告和营销予以限制或取缔;革新食品工业的产品结构,发展新型厨艺;在全国范围内推广“学生饮用奶计划”;对居民社区重新规划以增加锻炼空间;多建体育场馆并向学校和学生免费开放;建立青少年肥胖干预基地。这类报道数量较少,且多是泛泛而论,缺少深入探讨;报道较枯燥,缺少鲜活语言。

艾英戈认为,新闻框架影响公众对责任归因的推理,而责任归因则是舆论形成的重要心理暗示,因此采用不同的媒体框架不仅会影响公众对社会问题的感知,也会影响舆论和政策制定者的态度[23]。如果公众感知儿童青少年肥胖是内因所致,公众中的主流态度会倾向于认为肥胖是由个人行为引起的,这是一个私人领域的问题,应由个人而不是社会来解决,因而不支持预防和干预儿童青少年肥胖的社会或政府政策解决方案。反之,如果公众感知肥胖是外因所致,则会倾向于支持学校、政府采取措施来解决儿童青少年的肥胖问题。笔者认为,媒体作为社会公器,其社会功能的实现不应局限于对某个人或某件事的报道,更重要的作用在于对解决社会问题的对策、措施的探讨,推动公共政策的出台。但是对儿童青少年肥胖问题媒体报道的分析表明,多数媒体报道呈现的媒介镜像显示儿童青少年肥胖的原因是个人化的,这可能会误导公众和政策制定者的态度,进而导致社会预防和干预政策的缺失。

第三,采用情节式框架的新闻报道更多地把儿童青少年肥胖归咎于内因,缺少对社会因素的分析。艾英戈曾发现采用情节式框架的新闻报道包含社会问题的个人化描述,通常较少考虑社会责任而更多考虑个人责任。如在关于贫困问题报道框架的研究中,艾英戈发现采用情节式框架的报道更倾向于把贫困原因归咎于这些个人的失败,如懒惰或技能不足,因此不太支持政府救助贫困的政策。他认为,情节式框架对社会责任归因具有抑制效果[24]。

通过对儿童青少年肥胖问题的报道的分析,我们可以部分验证艾英戈的结论。在采用情节式框架的102个报道案例中,26个案例(占25.49%)采用无因框架,58个案例(占56.86%)采用内因框架,6个案例(占5.88%)采用混合因素框架,采用外因框架的只有12个案例(占11.76%)。这意味着在本就不多的情节式框架报道中,对儿童青少年肥胖外因的分析更为稀少。在情节式框架报道中,许多报道的采访对象是胖得离奇的少年儿童,借他们或其家长之口,以鲜活的语言讲述小胖子们惊人的体重、夸张的饭量,配以可爱的小胖子围着大堆食品和饮料大快朵颐的图片。可以说,这些特例是个人化的,但很可能是“非典型”案例。他们具有媒体所需的娱乐元素,但对于社会问题的发现和解决意义不大。

如在两个特殊案例的报道中,媒体都采用情节式框架,报道生动活泼,并伴有多幅图片。对广东佛山肥胖男童“小豪”,媒体在2010年7月左右大幅报道;2011年4月左右,媒体并无增加实质性内容,又进行了一番“轰炸式”报道。据统计,媒体对小豪共有54篇报道,形成了报道强势。但是仔细分析这些报道,没有一家媒体提到小豪肥胖的原因,只是称小豪每次吃不饱时就会号啕大哭,或通过其家长之口,暗示肥胖与其生活习惯有关系:“我们发现他特别喜欢吃东西,无论是鸡肉猪肉,还是青菜,他都很喜欢吃。平均一餐能吃三大碗饭,比父母的饭量还大。”同时媒体强调了另外两点:小豪虽胖,但身体没有任何病症;3岁的小豪智商超过6岁儿童的水平。媒体真正通过这个案例来警示社会乃至分析原因、提出对策和反思的报道完全缺失。媒体或是追求反常,报道“三岁男童体重达120斤”;或是渲染其“幸福”生活,有媒体报道的题目就是“小胖的幸福生活”、“胖仔小豪的快乐生活”,提到“胖宝宝幸福生活照被晒样子超可爱”,强调“小豪俨然成了人见人爱的大明星”[25]。而在2010年9月6日央视《走近科学》节目中医生明确提出:小豪血压偏高,由于肥胖导致睡眠障碍综合症,引起胰岛素抵抗,有可能引起糖尿病;肥胖可能造成早熟现象,但不等于说小豪的综合智力强于同龄孩子。

在江西丰城肥胖男孩徐某的案例中,媒体从2010-2015年共有33篇报道,分别附有1-4幅不等的图片。从2010年他遭受肥胖困扰,到2012年减肥阶段性成功后体重反弹,再到2014年确诊患了“小胖威利症”,媒体均进行了报道。媒体报道通过猎奇来吸引读者,如《14岁300斤他快走不动道了》《300斤小胖腰围长过身高》《减肥十年功吃胖三分钟》。在前期报道中媒体把徐某肥胖的原因简单归结为好吃少动,缺少对社会因素的探讨。最后,徐某被确认是由于罕见疾病导致肥胖。媒体成功吸引了眼球,但这一特殊个案的报道并无普遍性意义。

综上分析,儿童青少年肥胖问题的媒体报道呈现出这样一种悖论:情节式框架报道吸引受众,但更多归咎于内因,缺少对社会因素的探讨;而主题式框架报道难以吸引受众,形不成热点议程。

四、结论

第一,儿童青少年肥胖这一社会问题的媒体报道多是以主题式框架出现,情节式框架的报道相对较少;报道基本属于媒体的常规议程,并未成为媒体显著议程。

第二,在这些报道中,多数把儿童青少年肥胖问题归咎于个人或家庭原因,因此提出的措施和解决办法是个人化的;把儿童青少年肥胖问题归咎于社会原因的报道数量较少,由此这一问题的社会解决方案还难以进入公众视野,更难以进入政府政策议程。

第三,媒体关于儿童青少年肥胖问题的报道在现实中呈现一种悖论:采用主题式框架的报道难以吸引受众的关注;采用情节式框架的报道,尤其是一些特殊案例的报道,可以吸引更多受众关注,但要么不分析原因,要么多把问题归咎于内因,不能形成有效的政策议题。

从社会建构论来看,儿童青少年肥胖问题的媒体报道所呈现的媒介镜像是一种主观建构,会影响公众的问题认知和态度,进而影响现实世界的舆论和政策行为。在当前国内的社会舆论中,儿童青少年胖一点是福气、肥胖儿童看起来可爱等观念仍很有市场,崇尚“胖”的传统文化仍无大的改观[26];在社会预防和干预上,虽然政府和教育部门对儿童青少年肥胖问题在宏观政策上较为重视,如提出把儿童青少年肥胖率控制在8%以下的目标,建立国家学生体质健康监测评价制度等,但在微观政策上仍显滞后,尚有不少“欠账”。例如,在增加城市公益性体育锻炼的用地方面,我国适用的仍是近三十年前的1986年版《城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定》;体育课成绩在重要升学考试中权重很低;校园自动售货机、儿童营养午餐目前尚无相关政府政策规制[27];在垃圾食品的认知和管理方面存在严重不足,一些专家的呼吁未得到政府和舆论的足够重视[28]。这种政策滞后未来可能需要国家耗费大量的经济和卫生资源来弥补。

对于儿童青少年肥胖问题,媒体所呈现的媒介镜像是扭曲变形的,既未能激发公众的广泛关注,也未能形成有效的政策议程。媒体有必要在今后的相关报道中做出重要调整:多报道典型案例而不仅仅是报道特例;把社会问题的新闻报道故事化而不是泛化;不仅报道造成儿童青少年肥胖的个人原因和家庭原因,也深入探讨问题形成的社会因素以及政策应对。如果媒体报道更具社会责任,就会促使更多公众和政策制定者关注这个社会问题,继而推动切实有效的政策举措出台。

[ 参 考 文 献 ]

[1]《报告称中国12%儿童超重肥胖致疾病和心理问题频发》,载《羊城晚报》,2012年9月5日。

[2]刘佳易:《青少年肥胖的危害及预防》,载《中国学校体育》,2014年第5期。

[3][6]周细琴 谢雪峰:《儿童青少年“致胖环境”及其转变策略》,载《武汉体育学院学报》,2015年第7期。

[4]邹珍 张静等:《国内外儿童和青少年肥胖现状及研究进展》,载《上海交通大学学报(医学版)》,2015年第4期。

[5]崔馨月 陈天娇等:《社会生态模式在儿童青少年肥胖防控中对体格指标的干预效果》,载《北京大学学报(医学版)》,2015年第3期。

[7]郭连增等:《中国儿童青少年肥胖研究的三个十年》,载《中国全科医学》,2014年第10期。

[8]公兵 高洁:《把青少年健康素质提升到国家战略》,载《新华每日电讯》,2014年3月12日。

[9]Kelly Bridget, Chapman, Kathy. Food References and Marketing to Children in Australian Magazines: a Content Analysis. Health Promotion International. Dec.2007, Vol.22,Issue 4, pp.284-291.

[10]Rebecca M. Puhl, Jamie Lee Peterson, Jenny A. Depierre and Joerg Luedicke. Headless, Hungry, and Unhealthy: A Video Content Analysis of Obese Persons Portrayed in Online News. Journal of Health Communication, 18:686-702, 2013.

[11]徐敏 钱宵峰:《减肥广告与病态的苗条文化》,载《妇女研究论丛》,2002年第3期。

[12][28]王晶:《儿童健康与各国政府对垃圾食品广告的管理》,载《新闻大学》,2011年第1期。

[13]张原:《健康传播视角下的〈超级减肥王〉》,载《电视研究》,2013年第11期。

[14][15]卡琳·沃尔-乔根森 托马斯·哈尼奇:《当代新闻学核心》,张小娅译,北京:清华大学出版社2014年版,第185-199、185-199页。

[16][23][24]Shanto Iyengar. Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues. The University of Chicage Press, 1991: pp.13-14,82-83,13-14.

[17]彭增军:《媒介内容分析法》,北京:中国人民大学出版社2012年版,第146页。

[18]李希光 孙静惟等:《新闻采访写作教程》,北京:清华大学出版社2011年版,第259-260页。

[19]沃纳·赛佛林 小詹姆斯·坦卡德:《传播理论:起源、方法与应用》,郭镇之译,北京:华夏出版社2000年版,第132-133页。

[20]Gibson, R. & Zillman, D. Reading between the Photographs: The Influence of Incidental Pictorial Information on Issue Perception. Journalism and Mass Communication Quarterly, 2000(77): 355-366.

[21]张晓春:《灾难新闻呼唤人文主义关怀》,载《兰州学刊》,2005年第1期。

[22]Lene Aaroe. Investigating Frame Strength: The Case of Episodic and Thematic Frames. Political Communication 2011(28): 207-226.

[25]周敏:《小胖墩香港求医“一切正常”》,载《佛山日报》,2011年5月28日。

[26]李亚妮:《中国城市儿童肥胖成因的社会学探索》,载《学前教育研究》,2008年第3期。

[27]《谁来为孩子的“营养午餐”负责?》,http://legal.gmw.cn/2015-10/24/content_17469271.htm

(责任编辑:刘向宁)

基金项目:本文系中国青年政治学院学术创新支持计划“青少年肥胖:一个社会问题的媒介镜像”(课题编号:189070811)的研究成果。

作者简介:杜涛,中国青年政治学院新闻传播学院副教授,博士,主要研究青少年与传媒。

收稿日期:2015-11-11