城镇化: 西部经济可持续发展的引擎

谢雨阳

(长安大学 政治与行政学院, 陕西 西安 710064)

城镇化: 西部经济可持续发展的引擎

谢雨阳

(长安大学 政治与行政学院, 陕西 西安710064)

摘要:城镇化是国家现代化的重要标志,是消除城乡差距的根本途径,也是扩大内需,促进国民经济可持续发展的重要引擎。区域经济梯度发展的不均衡性为经济欠发达地区的城镇化和未来经济发展提供了广阔的空间。正确处理西部区域城镇化建设中出现的矛盾和问题, 以人的城镇化为核心,调整好区域城镇化进程中的各种关系, 将有效推动陕西及西部地区的城镇化进程。

关键词:新型城镇化;可持续发展;区域经济;城乡二元结构

城镇化是伴随工业化发展,非农产业在城镇集聚、农村人口向城镇集中的自然历史过程,是国家现代化的重要标志。城镇化也是一国经济发展到一定阶段时城乡居民生活的自然和人文环境向更高度文明持续变化的过程,是社会经济发展的必然趋势。我国改革开放和经济持续快速发展为新型城镇化建设提供了物质基础;而新型城镇化的建设又为经济的可持续发展提供了强有力的支撑,两者相辅相成,缺一不可。特别是当区域经济发展不均衡,部分区域的城镇化水平已达到或接近发达国家城镇化水平的情况下,经济欠发达区域尤其是西部地区的城镇化建设必将成为我国经济可持续发展的重要引擎和强劲动力。

一、国家新型城镇化规划和西部地区城镇化建设的意义

(一)城镇化是现代化的重要标志和必由之路

一定程度的城镇化率是现代化的重要标志,现代化和城镇化相辅相成。城镇化是工业经济发展的重要载体和平台,在现代化建设中发挥着不可替代的关键性作用。发达国家现代化进程中城镇化道路的历程和我国三十多年来经济增长和城镇化发展的步伐就是对现代化和城镇化关系的诠释。

按照美国城市地理学家Ray.M.Northam发现并提出的“纳瑟姆曲线”所揭示的世界城镇化发展普遍规律:当一个国家的城镇化率在30%以下,代表经济发展势头较为缓慢的准备阶段,这个国家尚处于农业社会;当其城镇化率超过30%时,经济快速发展,开始步入工业社会;当其城镇化率继续提高并超过70%之后,其经济发展趋于平缓成熟,也就标志着这个国家基本上实现了现代化,进入了后工业社会[1]。

统计资料显示:我国城镇化进程在1978—1996年间由17.9%上升到30.48%,完成了城镇化进程的准备阶段;从1996年起,城镇化进程加速,至2014年城镇化率达到54.7%,城镇常住人口从1978年的1.7亿人增加到7.5亿人,进入城市化进程高速发展区间,已开始向现代化国家的行列迈进[2]。

(二)城镇化特别是西部欠发达区域的城镇化是保持我国经济可持续发展的重要引擎

中国经济的高速发展是独具特色的发展模式和发展内涵,除了改革开放所焕发出的活力和动力之外,其经济的增长是在改革开放之前国民经济处于崩溃的边缘下增长的。在经济增长的初期,尽管也存在着持续几十年的城乡二元结构问题,但百废待兴,任何一个经济发展的着力点都将对经济发展速度和规模产生巨大的影响。所以,以自然条件优越的东部沿海地区和以大中城市为中心的城市群的发展为主体带动了全国经济的发展,消化转移了二元结构下的部分农村剩余劳动力。长期以来,以投资为主体的经济增长模式,较快地拉动了整个经济的增长。

城乡二元结构和区域经济发展的不均衡,是现代化进程中必须重视的困难和问题。但其在现代化进程中所提供的城镇化发展的巨大空间,必将成为未来经济可持续发展的重要引擎和动力。

(三)城镇化是转变发展方式的有效途径和三次产业分类调整的重要抓手

对于经济持续高速增长,人均GDP超过6 000美元的中国,能够顺利迈过“中等收入陷阱”的重要途径就是加快经济转型和经济发展方式的转变,调整三次产业在国民经济增长中的比例关系。城镇化正是这一转型调整的关键点和重要抓手。在我国的三次产业中,农业劳动生产率过低,服务业增加值占国内生产总值比重仅为46.1%;与发达国家74%的平均水平相距甚远;与中等收入国家53%的平均水平也有较大差距。新型城镇化水平的提高,能够更有效地吸纳和安置农村剩余劳动力,促进农业生产规模化和机械化,提高第一产业劳动生产率,提高农业现代化水平和农民生活水平,破解“三农”难题,加快农村社会经济发展。新型城镇化将大幅度促进服务业的发展和扩大,提高服务业增加值占国内生产总值的比重,同时催生城镇生产性服务需求,实现三次产业的联动和社会生产要素的优化配置,进而实现我国经济发展方式的转变。

二、陕西省城镇化发展的现状及存在问题

(一)陕西省城镇化水平现状分析

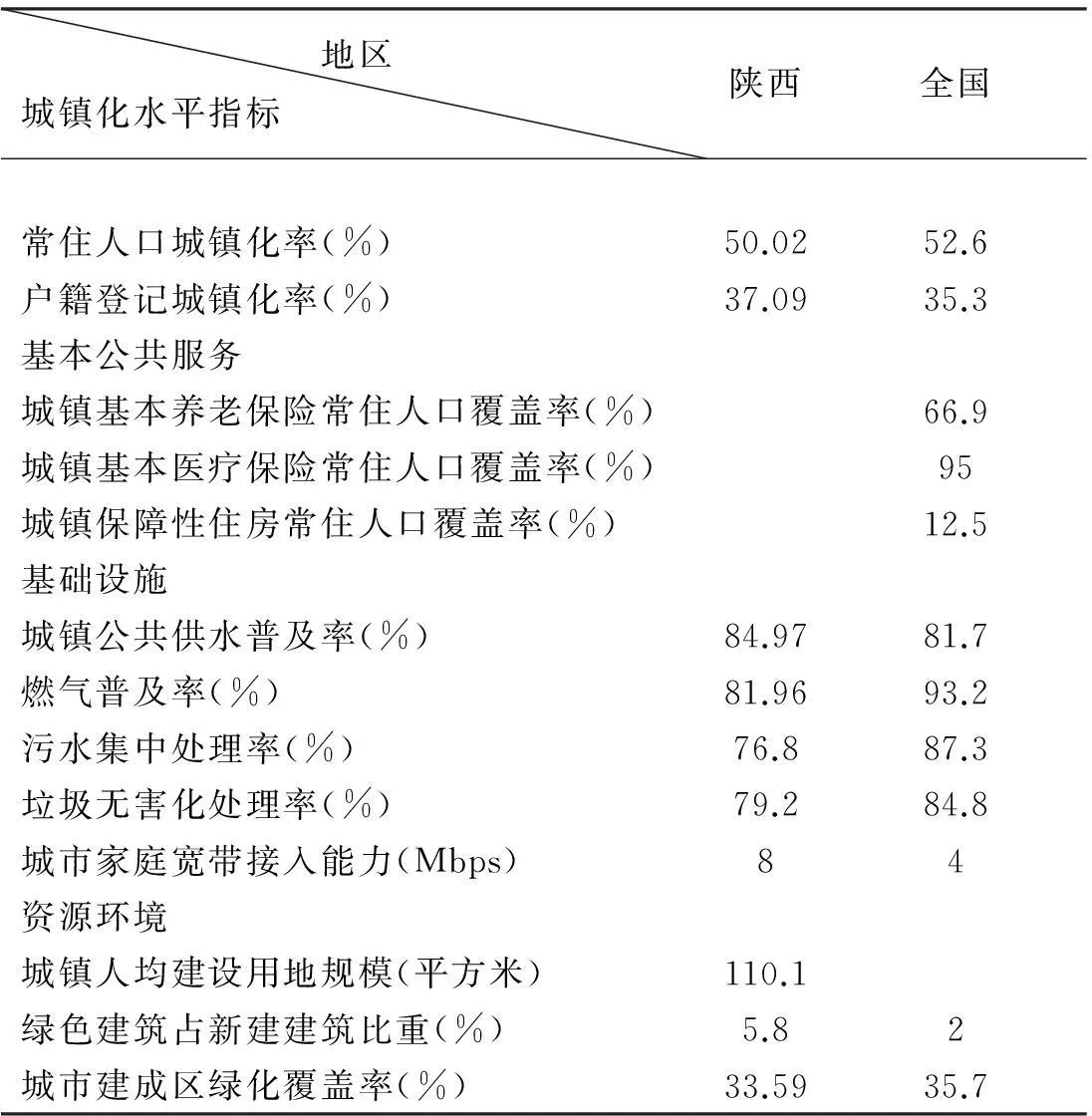

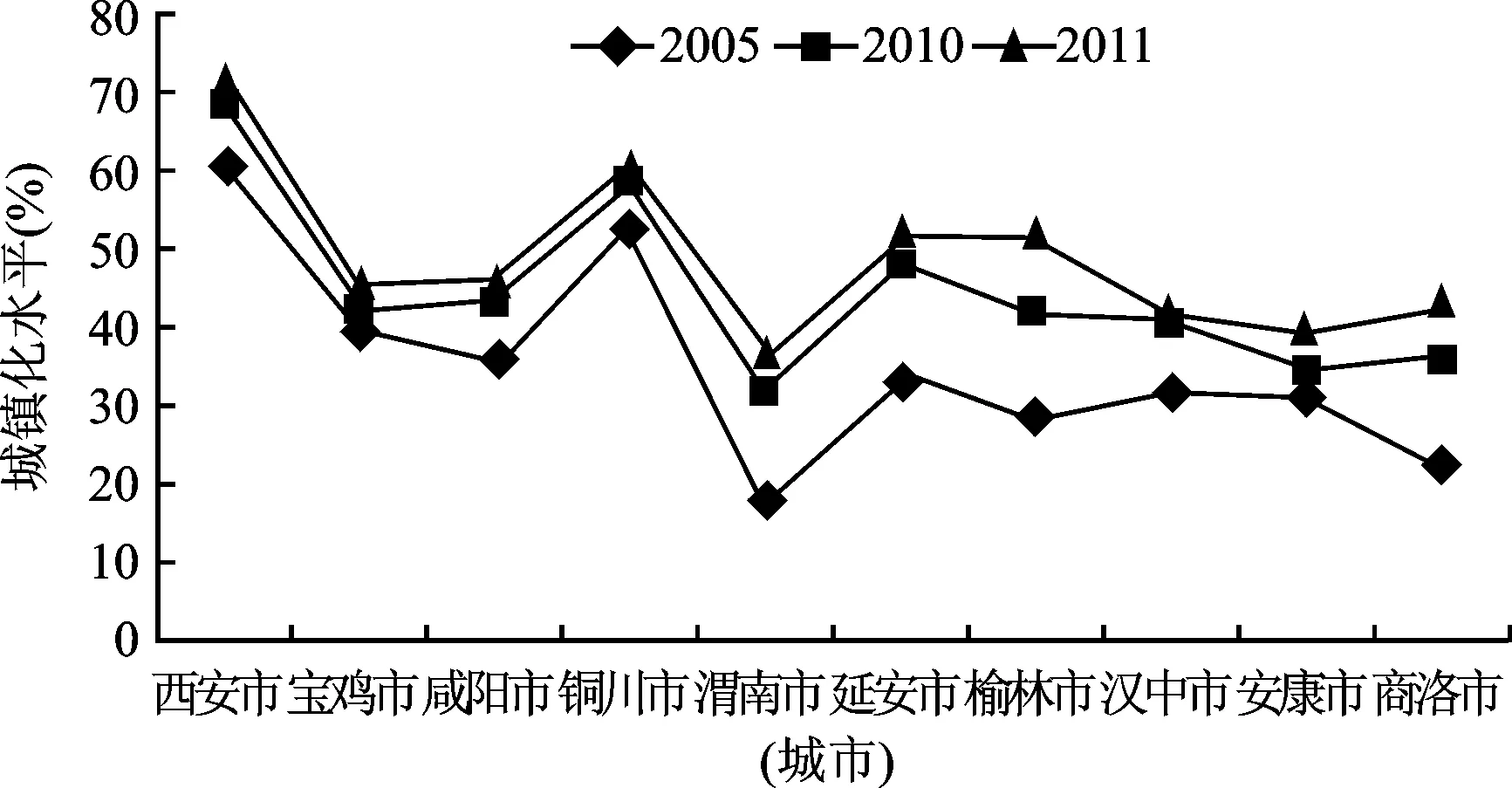

陕西是我国西部大开发战略的桥头堡,连接中东部与西部的桥梁和纽带,丝绸之路经济带的起点。2014年末,全省常住人口为3 775.1万人;城镇常住人口1 984.58万人;城镇化率52.57%;比1978年提高了36.23个百分点,位居全国各省(市、区)第18位,居西部12个省(市、区)第4位。2012年城镇化率突破50%,标志着陕西从农业社会迈入工业化社会[3](见图1、表1)。

曾经是以农业为主导的内陆省份,陕西省尽管有着丰富的旅游等服务业资源,但三次产业的比重并不合理。改革开放以来,随着工业化进程的加快,陕西的产业结构日趋合理,经济结构进一步优化。2014年全年生产总值1.77万亿元;比上年增长9.7%。其中,第一产业增加值1 565亿元,增长5.1%,占生产总值的8.8%;第二产业增加值9 690亿元,增长11.2%,占54.8%;第三产业增加值6 435亿元,增长8.4%,占36.4%。人均生产总值达到7 665美元,比上年增长9.4%。产业结构实现了质的飞跃,由低收入水平跃升至中等收入水平,实现了历史性的连续跨越。陕西经济发展已由量的扩张期开始步入质的内涵式发展的历史时期[4]。

图1 2013年陕西省与全国城镇化水平比较

陕西省城镇化取得了巨大成就,同时也步入了城镇化的快速发展阶段。但与全国城镇化建设速度和质量比较,特别是与经济发达的东部区域比较,还存在一定差距。这表明要在2020年实现国家和陕西提出的新型城镇化目标,还需要艰苦的努力。

表1 2012年陕西省与全国城镇化指标比较

(二)陕西省城镇化建设存在问题分析

1.城镇化总体水平落后于全国平均水平,与“桥头堡”、“丝绸之路经济带起点”以及“东西部桥梁与纽带”的地位不相称。2013年52.57%的城镇化率不仅落后于东部经济发达区域,也低于全国平均水平(见图2)。户籍登记城镇化率低于常住人口城镇化率,超过10个百分点,500余万被统计在城镇人口的农民工难以融入城市社会。新兴城镇和县域城镇教育、医疗、文化等公共服务设施建设相对滞后,居民仍然在农村与城镇之间流动。城市总体数量少,城市规模结构不尽合理, 关中城市群还没有形成为影响经济发展的“增长极”。

图2 陕西省区域内城镇化水平比较

图3 2013年陕西省与东部省份城镇化水平比较

图4 2013年陕西省与相邻省份城镇化水平比较

2.城镇化过程中的耕地占用以及房地产开发,使得陕西城镇用地增长弹性系数远高于全国均值,人均城镇用地面积达110.1平方米,已经高于国家新型城镇化规划中2020年人均100平方米的控制标准。陕西省独特的地理环境决定了大的城市群必须布局于能够承载未来常住人口60%以上的关中平原地区。而关中平原土地资源的局限性加上县域工业园区规划的盲目性以及陕南、陕北移民搬迁居民点建设,地方政府依赖土地出让收入“造城”并吸引房地产开发,占用了大量耕地资源,为未来城镇化建设用地带来了巨大压力。

3.新兴城镇的产业支撑力不够强,可持续发展的后劲有待观察。“大西安”、“大关中”城市群以及榆林、汉中等传统城镇的发展,是几十年甚至数百年历史形成的,有其重要的产业支撑,加之工业化、现代化建设过程中新兴产业的拉动,必定会使其充满活力。但对县域城市和新建城镇的产业支撑和可持续发展能力以及新建城镇非农产业对农村剩余劳动力的吸纳能力的研究,将是陕西新型城镇化建设所面临的重要课题。近年来,以区县开发为标志的县域城市的规模扩张、35个重点示范镇和31个文化旅游名镇建设等项目使得陕西省新兴城镇数量和规模不断扩大,多数城镇建设依托区域内优越的资源环境,吸引了实体产业的投资,创造出了更多的就业岗位[5]。然而罔顾区域实际、搞政绩工程,在县域内创造区域“第一”的标志性建筑或工程,在示范城镇建设中大面积占用耕地搞景观建设,以吸引房地产投资提升土地出让价格的案例也并不鲜见。

4.城镇化建设速度与市民化程度不同步,大量农业转移人员难以融入城市社会。农民工市民化是新型城镇化的自然过程和特征体现,但受城乡二元户籍制度的影响,已经成为产业工人的主体并被统计为城镇常住人口的部分农民工及其随迁家属,未能在教育、就业、医疗、养老、保障性住房等方面享受城镇居民的基本公共服务,造成了事实上的常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率的巨大反差,难以实现市民化。以2012年为例,当年全国常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率相差17.3个百分点,陕西省相差12.93个百分点[6]。表面上看,陕西省的状况要优于全国的平均水平,但现实是近年来更多的农民工就业仍然在经济发达的东部。而当西部经济快速增长,城镇化水平大幅提升时,必将出现中西部农民工返乡至距家乡较近的城镇工作,东部地区农民工人数出现了低增长甚至负增长,中西部地区农民工人数则会持续较快增长,届时包括陕西省在内的中西部的户籍人口城镇化的压力就会显著增大。

三、陕西省新型城镇化建设要处理好的几个关系

国家新型城镇化规划指出,未来的城镇化建设要坚持走“以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承” 的中国特色新型城镇化道路,要提升品质、转变方式、创新机制、协调发展。在这一指导思想下,结合区域城镇化建设的特点,陕西省城镇化建设应着力处理好以下几个关系。

(一)人的城镇化和土地城镇化的关系

新型城镇化是以人为核心的城镇化。城镇化的根本目的在于实现经济和社会的现代化,以人为本,公平共享,让更多的城镇居民能够享受现代物质文明和精神文明。通过城镇公共基础设施和服务设施建设,实现全体居民在教育、就业、医疗、养老、保障性住房等基本公共服务全覆盖,促进人的全面发展和社会公平正义。人的城镇化的本质是城镇化的内涵发展,特别是当常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率有较大差异空间的时候,城镇化内涵发展的要求就更为迫切。在陕西省统计的1 984.58万城镇人口中,有超过500余万人属于在农村和城镇候鸟式迁徙的“两栖族”[7],这部分居民难以享受和城镇户籍居民同等的公共服务和待遇,随着城镇化进程的加快和在东部地区就业的农民工返回就业 ,这一矛盾将进一步加剧。城镇化率并不是检验城镇化建设的唯一指标,以常住人口计算的城镇化水平并不是完全意义上的有质量的城镇化。只有抓紧实施户籍制度改革,落实放宽户口迁移政策,对已在城镇就业和居住但尚未落户的外来人口,以居住证为载体享受相应基本公共服务,才能够有效提升城镇化质量。土地城镇化是外延的城镇化,只有与人的城镇化匹配协调时才是真正意义上的城镇化。陕西省城镇人均建设用地规模已经超过了国家新型城镇化规划确定的2020年的控制指标,更应关注和处理好土地城镇化和人的城镇化的关系。要坚持集约用地,稳妥建立城乡统一的建设用地市场,完善和拓展城乡建设用地增减挂钩措施,在现有的城镇人均建设用地规模内提升陕西城镇化的内涵。

(二)城镇化和新农村建设的关系

城镇和农村是社会存在的两个不可或缺的基本元素。新型城镇化在于建立起有利于消除城乡二元结构的体制机制障碍,推动城乡要素平等交换和公共资源的均衡配置,形成城乡一体化发展的户籍、土地、生态文明、城乡基本公共服务均等化的制度支撑体系;构建以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农城乡关系,让广大农民也平等参与现代化进程,共同分享现代化成果。陕西省近50%的农业人口,还有超过10%“两栖”人口参与季节性的农业生产活动。农业生产活动在维持基本生活资料方面起着举足轻重的作用,在吸引农村人口进城的同时,还必须创造优美的有质量的农村生产生活环境,使部分农业人口留下来从事农业生产,从而实现城乡协调发展。陕西省区域内自然条件差别较大、发展不平衡,新型城镇化和新农村建设要因地制宜、分类实施,更多地解决好移民搬迁和新农村建设、新农村建设和城镇化的关系。在经济基础、居住环境较好的关中等农村地区,改革开放三十多年来农民的收入基本都用在了改善居住条件上,若违背农民意愿,搞大拆大建、农民上楼,必定会降低农民生活水平和质量,引发新的矛盾和问题。要通过关中地区城市群的发展吸引农村劳动力的自愿转移,通过改善农村基础设施和服务使部分劳动力保留下来从事高效率的农业生产。在陕西省推行户籍制度改革,鼓励有条件的农民进城落户的调查中: 有31.3%的受访农民“愿意”;有68.7%的人“不愿意”进城落户。他们除担忧工作、收入、养老等问题外,多数人更愿意拥有比较稳定的生活方式和生活习惯以及几十年房产的积累。陕南、陕北是贫困山区避灾扶贫搬迁人员的安置地,也是城镇化和新农村建设过程中的攻坚任务。避灾扶贫搬迁的主要方向应该是新农村建设而非城镇化,在距离县城较近的区域或自然条件相对较好的区域安置建设新农村。新农村建设不能照搬城镇小区建设的模式,重要的是为搬迁村民提供可持续发展的生产生活条件和就业机会,使其不再返贫。

(三)城镇化水平和经济增长的关系

城镇的发展从来就是和经济的发展密不可分的,经济发展是因,城镇发展是果。城镇化既是一个社会现象,也是一个经济现象。城镇化不是简单的人口集聚,而是以产业发展和升级为基础的社会变迁,是社会发展的自然过程。新型城镇化建设必须建立在坚实的实体经济基础上,必须以产业为支撑,通过产业的发展创造就业岗位,吸引农村剩余劳动力流入城镇。脱离或超越经济发展实际,盲目追求城镇数量,贪大求洋,照搬照抄,只能造就更多的有城无业、有城缺人、功能不全的空心化城镇,增加经济社会和生态环境成本。因此,必须做好区域内具有不同特点的地区间的城镇化规划和经济发展规划,并使之相协调。要根据不同地区资源、产业、环境、人口等基础条件,确定与经济发展速度相适应的城镇化水平目标,形成与自身自然历史文化禀赋相协调的城镇化发展模式。

(四)城镇化与市场化的关系

城镇化是产业集聚、资源集合、人口集中的自然过程。在城镇化进程中,包括人力资源在内的各种资源配置中起决定性作用的是市场和市场规律。必须坚持“市场主导、政府引导”的原则,正确处理好政府和市场的关系;处理好“看得见的手”和“看不见的手”的关系。在确保市场要素自由流动的同时,积极发挥政府在创造制度环境、编制发展规划、建设基础设施、提供公共服务、加强社会治理等方面的职能作用;政府部门可通过股权融资、项目融资、特许经营等方式吸引社会资本投入,拓宽融资渠道,提高城市基础设施承载能力,但要避免将新型城镇化建设演变成新一轮的招商引资。过量的举债投资、人工造城,靠土地财政维持政府和市政的运行,必定会加剧土地价格的高涨、加大经济泡沫,使得社会成本和政府债务风险升高,增加未来经济发展的不确定性。

(五)城镇化与综合改革和西部大开发战略的关系

城镇化是国家或地区经济社会发展程度的综合性标志,与国家综合改革的进程密切相关,涉及到政治、经济、社会、文化、生态领域的改革发展,涉及到包括城乡居民在内的全体人民的切身利益。按照中央全面深化改革的决定和城镇化规划要求,做好顶层设计,从改革人口、土地管理制度,改革完善社会保障、财税体制和投融资机制,健全生态环境保护制度和推进行政区划管理创新着手,改革完善城镇化发展体制机制,推动城乡一体化发展。

陕西的区位优势决定了陕西在国家未来经济可持续发展过程中将扮演重要的角色。要紧紧抓住国家推进新型城镇化和新一轮西部大开发、建设丝绸之路经济带的历史机遇;充分发挥亚欧大陆桥中心承东启西、连接南北的战略地位优势和在西部地区经济基础自然条件相对较好、人文历史深厚的特点; 用好丝绸之路经济带、关中—天水经济区、国家级西咸新区建设的各项政策,提升关中城市群在全国十大城市群的地位和影响力,推动陕西区域经济和全国经济的可持续发展。

城镇化是经济可持续发展的重要引擎,是人类社会文明进步的标志。抓住机遇,科学规划,周密实施, 富裕、和谐、美丽的陕西城镇化目标的实现必将为全面建成小康社会的中国梦的实现奠定坚实基础。

参考文献

[1]江泽林.新型城镇化与农民工市民化[M].西安:陕西人民出版社, 2014.

[2]国家发展与改革委员会.国家新型城镇化规划(2014-2020年)[N] .光明日报, 2014-03-17(05).

[3]陕西省发展和改革委员会.陕西省新型城镇化规划(2014-2020年)[EB/OL].[2014-09-24].http://www.shaanxi.qov.cn/o/xxgk/2/2/4/333/385/394/1448/41702.html.

[4]陕西省发展和改革委员会 .陕西省住房和城乡建设厅.陕西省“十二五”城镇化发展规划.2011-09-27 .

[5]孙雷.新型城镇化的社会治理路径[N].光明日报,2014-06-11(13).

[6]陈晨.户籍改革:一张纸将改变什么?[N].经济生活周刊,2014-06-12(15).

[7]宋洁.陕“三农”调查报告出炉近七成农民不愿进城落户[N].西安晚报, 2014-10-09(03).

(责任编辑:马红鸽)

Urbanization:Engine of Western Economic Sustainable Development

XIEYu-yang

(School of Politics and Administration,Chang’an University, Xi’an 710064, China)

Abstract:Urbanization is the engine of sustainable development for Chinese economy.At present, under the condition of unbalanced economic development in different areas in China, urbanization construction in western area means a great deal to the national economic development strategy.To analyze and research the opportunity and challenge faced by urbanization construction in Shaanxi province; to deal with the problems and contradictions existed in the process of urbanization; to take human being as the core of urbanization;to adjust the various relationship among different parties in different areas in the process of urbanization;will serve the purpose of urbanization in shaanxi as well as the western area.

Keywords:new-type urbanization; sustainable development; regional economy;urban-rural dual structure

中图分类号:F127.4

文献标识码:A

文章编号:1672-2817(2016)01-0081-05

作者简介:谢雨阳(1991-),男,陕西西安人,长安大学政治与行政学院硕士研究生,研究方向为产业经济学。

收稿日期:2015-21-11