农村失能老人现状及长期护理制度建设

黄 枫

(上海财经大学高等研究院和数理经济学教育部重点实验室,上海 200433)

农村失能老人现状及长期护理制度建设

黄枫

(上海财经大学高等研究院和数理经济学教育部重点实验室,上海200433)

摘要:在我国人口迅速老化、未富先老的背景下,政府和社会各界越来越关注养老保障问题,而农村地区的养老问题,特别是失能老人的照护问题往往得不到足够重视。当前,随着非农就业和青壮年劳动力向城市转移,农村常住人口迅速老化。外出务工子女无法照顾留守父母,传承上千年的传统家庭养老功能日渐弱化,失能老人尤其是低收入家庭的失能老人的养老需求更难得到有效满足,面临前所未有的严峻考验。通过开展全国范围内的实地调研,在充分认识我国农村失能老人养老现状和困境的基础上,本文建议发挥政府主导作用,尊重和顺应中国农村经济结构和家庭结构变迁的现实趋势,建设以失能救助为基础的农村养老照护体系。

关键词:失能老人;长期护理;农村

在人口迅速老化,且未富先老的背景下,政府和社会各界越来越关注失能老人的长期护理问题。随着老年人生理机能衰退和慢性病高发,生活不能自理的老年人口数量不断上升。特别在我国农村地区,随着非农就业和青壮年劳动力向沿海发达地区或城市转移,农村常住人口迅速老化,导致农村失能老人的比例和数量明显高于城镇[1]。绝大多数中国农村老人主要依靠子女和土地养老,然而这种传承千年的传统模式不断受到工业化、城镇化进程的挑战。外出工作的子女无法照顾留守在农村的父母,家庭养老功能日渐弱化。越来越多的老人不能自己完成日常起居的活动,他们的养老服务需求更难以有效满足,农村失能老人照护问题面临最为严峻的考验[2-3]。

然而,目前关于我国老年人长期护理需求的实证研究不多,且罕有针对农村老人的研究。黄枫和吴纯杰利用中国老年人健康长寿影响因素调查(2005年和2008年)数据,运用连续时间齐性Markov过程刻画老年人口健康状态的变化,建立转移概率矩阵模型,首次测算出长期护理发生率等本土化参数,并预测需要护理的老年人口规模和老人处于护理状态的预期时间长度[4]。胡宏伟等借鉴了黄枫和吴纯杰的估算方法,结合长期护理服务项目的价格数据,对失能老人的护理服务开支进行了预测,他们发现老人护理服务费用将迅猛增长[5]。

在此基础上,关于长期护理保障制度的学术研究和实践探索也少有针对农村地区的。如戴卫东、吕国营和韩丽等学者建议中国的长期护理保障应以社会保险为主导,以商业保险为补充,筹资来源主要依靠参保人缴费[6-7]。2012年7月,青岛在全国率先建立了城镇长期医疗护理保险制度,对因年老、疾病、伤残等导致生活无法自理的参保人,补偿入住定点护理机构或居家接受医疗护理的相关费用。护理保险基金从历年基本医疗保险结余和个人账户中划拨。医疗护理保险制度仅补偿医疗护理费用,并未将日常生活照料费用纳入保险范畴。而且,保险制度以缴费维持财务的可持续性,经济发达地区,如青岛,可以尝试,但尚不适用于广大的农村地区。

2013年《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》出台,生活照料和医疗护理等构成养老服务的重要内容。2014年财政部、发展改革委、民政部、全国老龄办联合下发《关于做好政府购买养老服务工作的通知》,明确了购买养老服务的基本原则和工作目标,要求以老年人基本养老服务需求为导向,将政府购买服务与满足老年人基本养老服务需求相结合。政府购买的居家养老服务,将主要包括为符合政府资助条件的老年人购买助餐、助浴、助洁、助急、助医、护理等上门服务。这一制度亦不适用于当前我国的农村地区。首先,研究表明公共居家服务支出可能无益于节省成本或改善老人的生活质量[8]。家庭照料是更具成本效益、更受老人欢迎的照料模式,而政府为老人购买养老服务将会形成替代,抵消家庭照料的积极性。其次,公共养老服务存在严重的道德风险隐患,加之农村地区居住相对分散,监管难度和成本大大增加,进而可能会导致财政支出的大量增加。美国老年人医疗保险(Medicare)中居家养老服务支出一度大量增加,从1988年的24.4亿美元增长到1996年的167.7亿美元,年增长率高达27%[9]。考虑到欺诈和滥用的增加,美国政府不得不严控这项支出的增长。最后,在短期内政府购买的有限的养老服务供给还远不能与庞大的需求相匹配,特别是在社区养老服务、养老机构发展严重滞后的农村地区。

为了充分认识劳动力转移和城镇化大背景下我国农村的养老现状和困难,上海财经大学2013年度“千村调查”项目以“农村劳动力城乡转移状况”为主题进行了全国范围的随机抽样定点调查。三百余名老师和学生在暑假期间不畏酷暑,脚踏实地,北至吉林黑土地,南到粤东南溪镇,西入黔西南山区,深入田间地头,为发现新时期农村发展问题和提出相应对策提供了及时、准确、客观的一手调查数据及实证依据。

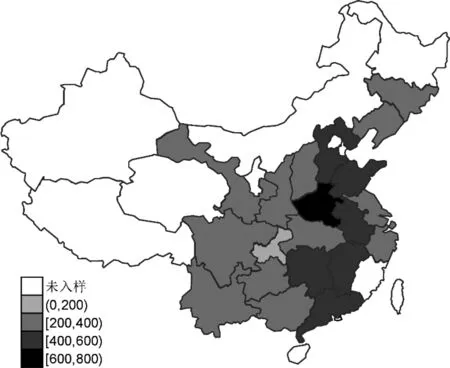

本次调查采用了多阶段系统规模成比例的不等概率抽样方法,赋予每个初级抽样单元与单元农村人口规模成比例的入样概率。在全国随机抽取了分布在21个省级行政区的30个县级行政区,30个调查队深入这些行政区中的120个行政村,共入户调查了6206户家庭28000多位家庭成员的具体情况。图1为样本在各省的分布情况。

通过与国家统计局公布的数据进行详细比较,我们发现“千村调查”数据在人口统计学特征和居民收入与消费支出方面与国家统计局2010年人口普查公布的数据都保持一致,表明“千村调查”数据具有合理的全国代表性。

图1 2013年千村调查样本分布

一、当前我国农村空巢化现象趋向严重,失能老人面临生存窘境

调查发现,我国农村常住人口老龄化程度相对较高,空巢和隔代现象较为普遍,对老年人的家庭照料存在缺失;同时,在调查中发现有近百分之四的农村老人生活不能自理,其中四成以上老人处于重度失能;且这些老人失去自理能力的时间平均长达两年以上。另据预测,我国65岁男性老人平均预期照料时间为4-5年,女性老人平均为7-8年[10],由此可见,未来失能老年照料的问题将进一步突出。

根据2013年上海财经大学“千村调查”数据*如无特别说明,本文所报告数据均由2013年上海财经大学“千村调查”数据整理分析得到。,当前农村常住人口中,60岁及以上人口占比为18.4%,65岁及以上人口占比为12.2%,整体老龄化程度明显高于全国平均水平(民政部2013年统计占比分别为14.9%和9.7%)。当前农村适龄劳动力中仅三成选择继续在老家务农,大量青壮年的转移,使得留守在家务农的多为老人,在课题组调查中,有高达90%的老人处于留守状态。

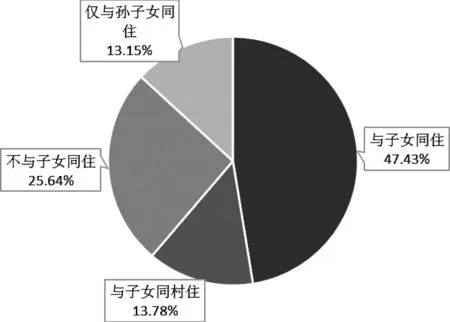

与此同时,空巢化和隔代化的现象也趋向严重:如图2所示,近四成老人属于空巢老人*本报告中的空巢老人泛指不与子女同住,且子女也不住在本村的农村老人。与子女同住以及与子女同住在一个村里的老人,我们归类为非空巢老人,由于他们和子女同居或临近居住,可以得到子女及时的照顾和帮助。,其中25.64%的老人不与子女同住且子女也不住在本村,还有13.15%的老人只与子孙辈同住。以上这两类老人的身边都缺少成年子女照顾,而有的甚至还要担负起照看未成年孙子女的责任。

图2 农村老人的居住安排

在与子女的联系方式与频率上空巢老人与非空巢老人也存在较为显著的差异:近七成的空巢老人是每周和每月与子女联系,超过七成主要依靠电话联系;而三分之二的非空巢老人是每天都与子女联系,且近八成通过见面的方式。可以说,空巢老人除了负担相对更重的物质压力外,在享受天伦之乐等精神照顾方面也较为匮乏。而在课题组实地采访调研中也发现,与子女生活往来密切的老人精神状态和劳动能力明显优于寡居无人照顾的老人。

观察当前农村60岁老人的性别结构和婚姻状况,可以发现,随着年龄增长,女性的比例呈持续扩大趋势,同时丧偶的老人占比也越多。课题组采用国际通用的Katz量表,用吃饭、洗澡、穿衣、室内活动、上下床、上厕所是否能够自己完成等六项指标来衡量老人的日常生活自理能力。调查中,60岁及以上且生活自理能力信息完整的老人共有4268位,其中有3.56%(152位)的老人至少有一项生活不能自理;而在这152名老人中,又有11.18 %的老人有5项不能自理,31.58 %的老人有6项全部不能自理,即调查中有四成以上的失能老人属于最为严重的重度失能*一般而言,当日常生活不能自理的项目超过5项时,则进入重度失能状态。,这是需要引起社会和政府职能部门所注意的。对于生活不能自理的老人,配偶一般是其最主要的家庭照料服务提供者,但对于丧偶率和丧失生活能力的可能性都较高的高龄老人来说,他们无疑面临着更令人堪忧的生存状态。

图3 不能自理的日常活动项目数分布情况

二、农村养老困局的主客观因素与失能老人救助的政府缺位

(一)农村社区养老服务缺乏,农民不愿在机构养老

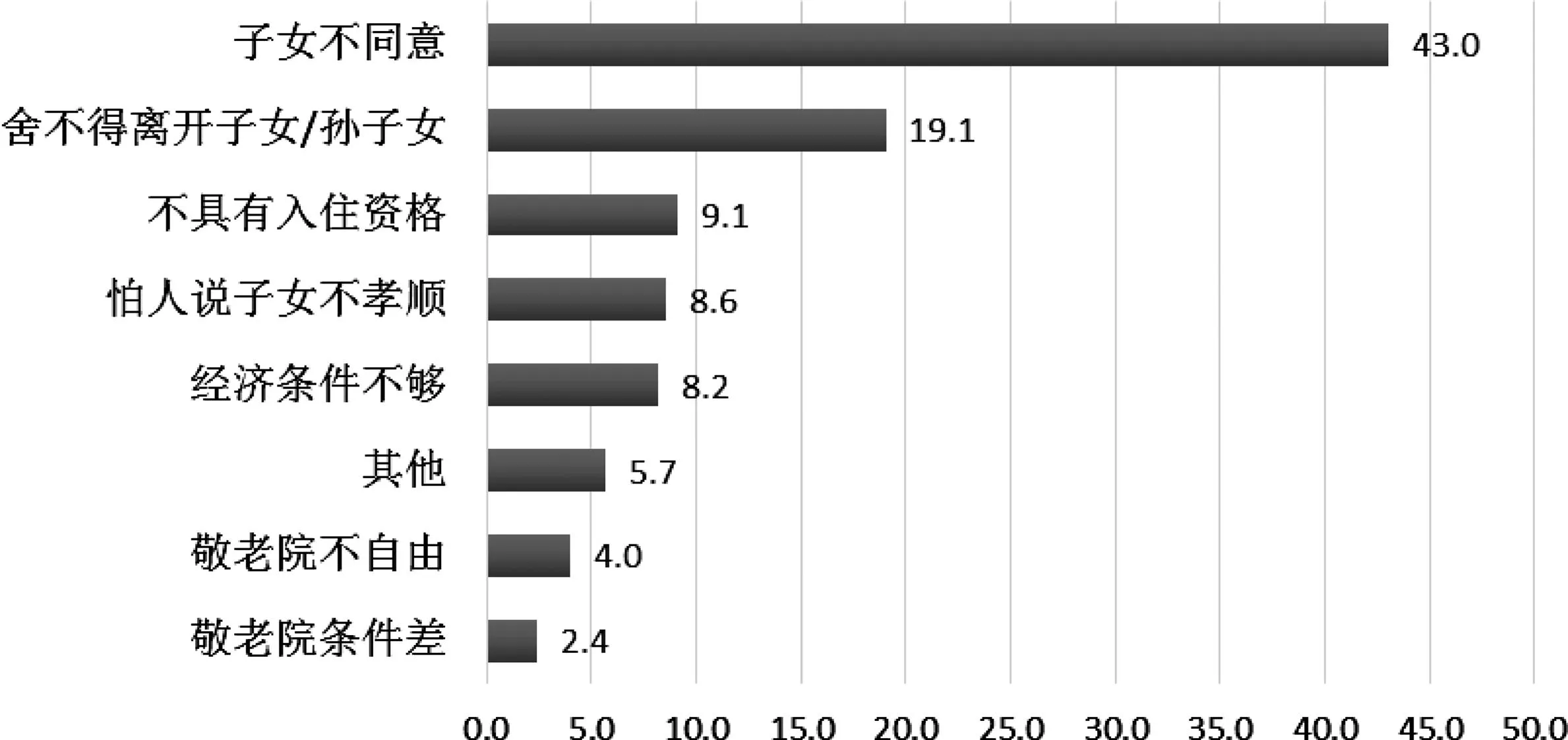

家庭养老、社区养老和机构养老是当前最主要的养老模式,构成了多层次的养老体系。家庭养老的传统在我国历史悠久,根深蒂固,但随着青壮年劳动力大量外出务工,家庭养老的功能不断弱化,并衍生出留守老人等社会问题。子女也陷入了在家尽孝则工作机会匮乏收入拮据,外出务工则父母无人陪伴照料的两难选择之中。加之农村社区养老服务和养老服务机构严重短缺,农村养老陷入困局。更何况在主观上,农村老人也不愿在机构养老。调查显示,仅有14.19%表示有意愿在机构养老(当前86%的行政村中却没有任何的养老机构),而近85.81%的老人表示不愿意在机构养老。农村老人不愿意参加机构养老的原因主要与家庭因素有关:子女不同意的占大约四成,舍不得离开子女或孙子女的占近两成;其他的原因还包含了经济条件不够、不具有入住资格等,各占了近一成。农村老人承受的空巢困境和养老难题,可以说是在城镇化进程中农村劳动力快速转移时,劳动力在增加经济收入与安置妥当家庭这两者的博弈中矛盾选择的产物;同时,在农村整体传统赡养模式思想较为根深蒂固的大环境下,老人们对于进入机构养老还是比较排斥的。

另一方面,值得注意的是,有9.1%的老人表示是因为不具有入住资格,因此没有参加机构养老。根据我们的调查,不具有入住资格主要有两种原因:其一,我国农村实行的五保供养制度为年老残疾的老人提供生活照顾和物质帮助,享受集中供养的老人可以入住乡镇敬老院,但享受供养的老人必须符合“三无”条件,即无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、扶养义务人或法定赡养、扶养义务人没有赡养、扶养能力。其二,一些民办养老院出于防范经营风险的考虑,不愿接受重度失能的老人入住。这对于一些子女不孝或是子女远在异地基本不回老家的老人来说,硬性的“养老资格”认定无疑令他们处在了较为尴尬的境地。

(二)失能老人境遇堪忧——收入微薄,支出较高,政府救助缺失

对于健康状态尚可的老人,他们最主要的生活来源是子女或孙子女资助,占比将近六成;其次,47.3%的老人是依靠自己的农作劳动收入;而随着新型农村养老保险制度的推行,退休金或养老金亦成为农村老人的经济来源之一。但对于失能老人,尤其是重度失能的老人来说,他们本身乃至整个家庭所面临的经济负担相当重,失能老人的生活来源绝大多数是高度依赖于子女或孙子女资助,占比高达84.2%,同时,依靠政府救助为主要生活来源的失能老人比重为9.2%,虽高于整个老年群体3.4%的比重,但仍显不足。

从收支情况来看,健康老人的月家庭人均纯收入和月均生活费分别为684元和491元,均高于失能老人的612元和421元。尽管收入水平较低,但失能老人医疗支出明显较高,且分布呈偏态,发生高额医疗支出的可能性大,月均医疗支出均值为805元,明显高于健康老人月均337元的医疗费用水平。同时,失能老人的生活照料主要依靠家人,调研数据显示,152位失能老人中有91.4%是由家人照料,有失能老人的家庭平均每天需花费8小时左右照料失能老人,这不仅在体能上给家庭成员造成了较大的负担,同时也挤占了家中劳动力获取收入的机会,减少了家庭收入,加之沉重的医疗支出负担,收入与支出的倒挂现象越发严重,使失能老人及其家庭陷入贫困的概率大大增加。

图4 农村老人不愿意参加机构养老的原因分析

而从政府部门提供的救助来看,有49%的行政村均不提供养老服务或福利;失能老人中,仅有不到两成的人获得了政府提供的现金补贴。可以说,在对农村老人,尤其是失能老人的照护服务保障上,政府部门没有很好地实现保基本、兜底线的作用。

图5 老人主要生活来源:失能老人和全部老人

(单位:元)

三、建议政府主导,建立失能老人保障机制

(一)政府应发挥主导作用,解决农村失能老人困境

以上的分析表明,我国目前针对失能老人生活照料的保障制度严重缺位。我国农村最低生活保障水平偏低,且只有现金补贴,不能提供养老照料服务。而医疗救助制度又仅补偿医疗支出,日常生活照料费用不在救助范围之内。但是比起传统的疾病治疗,对于患有慢性病或身体机能退化的老人而言,其长期护理需求比医疗救治需求更基本、更迫切。

国家承担对人民“生存照顾”的责任,是世界各国经济发展、社会进步的必然趋势。城镇化和工业化的大背景下,留守在农村的失能老人无疑是弱势群体中的弱势群体,其令人堪忧的生活境遇是无法回避的沉重话题。特别是家庭人均收入越低的老人,无人照料的可能性也越大[11]。他们理应成为政府在完善社会保障体系时优先考虑的群体。我国应积极探索针对失能老人的社会救助制度,强化社会保障体系在失能老人基本生活保障中的作用。

(二)探索失能救助制度,整合不同救助方式

纵观世界各国的长期护理保障政策,主要采用了以下三种模式:以北欧国家(如挪威、瑞典、芬兰、丹麦等国)为代表的福利模式,以德、日、韩为代表的社会保险模式和以英国、美国为代表的救助模式。当前我国农村地区宜采用针对低收入家庭失能老人的救助模式,原因有二:一是普惠式的福利模式对财政和税收有较高的要求,超越了我国社会保障制度发展的整体水平;二是社会保险模式需要以缴费建立保险基金为前提,可以先在现行社保制度运行良好的城市试点,积累经验教训,但还不宜直接在农村地区直接推行。

在我国,失能救助应以经济困难和生活自理困难的“双困”老人为救助对象,依靠税收筹资,这在财务上更具有可行性和可持续性。经济困难的标准可以参照当地的最低生活保障线,或略高于低保线来确定。符合失能救助资格的“双困”老人,除享受最低生活保障金外,还享受失能救助待遇,确保其获得必需的日常生活照料。“双困”老人若因疾病或意外发生医疗支出,仍属于医疗救助覆盖的范畴。整合的多元救助制度便可以从基本生活开支、日常照料及医疗救治各方面,为“双困”老人构筑起最基本的安全网。

老年失能救助的标准应依据专业医疗机构评估鉴定的失能程度决定,老人失能程度越严重,救助标准也越高。救助的给付方式可以是服务给付,也可以是现金给付。若家人不能照料老人,老人可以选择接受专业的护理服务。若有家人照料老人,现金给付可以作为非正式家庭照料者的补助金,部分弥补其放弃其他工作来照料老人所产生的收入损失。德国的经验表明,灵活的给付方式,赋予了老人及家庭安排照护方式的自由,支持和鼓励了家庭照料;同时,由于现金补助通常低于对应的服务给付的货币价值,又减少了政府的财政支出。

(三)培育专业护理人员,发展社会化照护体系

虽然现金给付方式支持和鼓励了家庭养老,但服务给付方式还需要专业的护理服务人员和护理机构来提供,这就要求发展社会化养老照护服务体系,发展“居家为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系”,从而为不同家庭提供更多的照护模式选择余地。

专业的照护服务人员队伍建设,首先从改变观念开始。护理人员的主要工作不是伺候老人,而是尽可能帮助老人维持甚至恢复部分自理能力。这就需要护理人员具有一定的专业技能,可以通过岗前培训、在岗再教育等获得并强化。护理失能老人的工作较为辛苦繁重,社区或护理机构应配备适老设施、设备等,改善护理员的工作环境和条件。护理员的薪酬应享有政府补贴和村集体资助,以及一些特殊福利,以提高工作的吸引力。

综上所述,为了将农村经济困难的失能老人纳入社会救助范畴,以下工作亟待展开:(一)在全国范围内建立统一的失能等级认定标准和办法,由有资质的专业医疗机构独立、公平地审核救助资格,判定失能等级;(二)科学地评估和预测农村“双困”老人的规模和护理需求,根据当地生活水平和财政负担能力,合理地确定失能救助标准;(三)通过失能救助的服务给付方式,鼓励和培育市场和社会力量参与养老服务的供给,促进多形式、多层次的养老服务协同发展。

参考文献:

[1]林宝.中国不能自理老年人口的现状及趋势分析[J].人口与经济,2015(4):77-84.

[2]杜鹏,孙鹃娟,和红,尹尚菁.中国农村残疾人状况及政策建议[J].人口与经济,2009(2):9-15.

[3]戴卫东.老年长期护理需求及其影响因素分析——基于苏皖两省调查的比较研究[J].人口研究,2011(4):85-93.

[4]黄枫,吴纯杰.基于转移概率模型的老年人长期护理需求预测分析[J].经济研究,2012(S2):119-130.

[5]胡宏伟,李延宇,张澜.中国老年长期护理服务需求评估与预测[J].中国人口科学,2015(3):79-89.

[6]戴卫东.中国长期护理制度建构的十大议题[J].中国软科学,2015(1):28-34.

[7]吕国营,韩丽.中国长期护理保险的制度选择[J].财政研究,2014(8):69-71.

[8]Norton E.Long term care,in A.Cuyler & J.Newhouse(Eds.):Handbook of Health Economics[C].2000,Volume 1b,chapter 17.

[9]Orsini C.Changing the way the elderly live:evidence from the home health care market in the United States[J].Journal of Public Economics,2010,94(1-2):142-152.

[10]黄匡时,李心愉.中国老年人平均预期照料时间研究——基于生命表的考察[J].中国人口科学,2014(4):92-101.

[11]陈欣欣,董晓媛.社会经济地位、性别与中国老年人的家庭照料[J].世界经济,2011(6):147-160.

(本文责编:王延芳)

On the Construction of Long-Term Care System

Based on the Survey of the Disable Elderly in Rural China

HUANG Feng

(InstituteforAdvancedResearch,ShanghaiUniversityofFinanceandEconomics,and

KeyLaboratoryofMathematicalEconomics(SUFE),MinistryofEducation,Shanghai200433,China)

Abstract:AsChina faces rapidly aging population,policies on long-term care become increasingly important.More and more elderly left behind in a rural area with chronic illness and disability cannot receive any help because a large number of young people are migrant works.However,the unmet needs of rural elderly have not drawn enough attentions.To better understand the needs of long-term care in the rural area,we conducted a national survey in August 2013.Based on the survey,we present the latest characteristics and challenges of rural long-term care needs and propose several strategies to establish the long-term care system based on international experience and lessons.

Key words:disable elderly;long-term care;rural China

作者简介:黄枫(1981-),女,天津人,上海财经大学高等研究院助理研究员,经济学博士,研究方向:社会保障和卫生经济学。

基金项目:国家自然科学基金青年项目(71203133)、教育部人文社会科学研究青年基金(12YJC790067)和上海市浦江人才计划(12PJC049)的资助。

收稿日期:2015-05-18修回日期:2015-10-16

中图分类号:C913.6

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2016)01-0072-07