中国特色海绵城市的新兴趋势与实践研究

吴丹洁,詹圣泽,李友华,涂满章,郑建阳,郭英远,彭海阳

(1.西北大学经济管理学院,陕西 西安 710127;2.福建江夏学院公共事务学院,福建 福州 350108;

3.厦门海投集团,福建 厦门 361026;4.集美大学房地产研究所,福建 厦门 361021;

5.厦门仝博咨询有限公司,福建 厦门 361009;6.厦门市财政审核中心,福建 厦门 361001;

7.西安交通大学公共政策与管理学院,陕西 西安 710049;8.福建荔丰鞋业开发有限公司,福建 莆田 351119)

中国特色海绵城市的新兴趋势与实践研究

吴丹洁1,2,詹圣泽1,3,李友华4,涂满章5,郑建阳1,6,郭英远7,彭海阳1,8

(1.西北大学经济管理学院,陕西西安710127;2.福建江夏学院公共事务学院,福建福州350108;

3.厦门海投集团,福建厦门361026;4.集美大学房地产研究所,福建厦门361021;

5.厦门仝博咨询有限公司,福建厦门361009;6.厦门市财政审核中心,福建厦门361001;

7.西安交通大学公共政策与管理学院,陕西西安710049;8.福建荔丰鞋业开发有限公司,福建莆田351119)

摘要:通过梳理海绵城市(LID)的源起和我国提出的时代背景,探析雨洪治理、弹性城市、生态城市、低碳城市、低影响开发模式和城市可持续发展等海绵城市的核心理念与科学内涵,认为海绵城市建设与雨洪治理息息相关,海绵城市与生态城市、低碳城市、智慧城市存在理论递进的相辅相成紧密联系。海绵城市的理念与思想具有先进性、持续性和有效性,有利于在保障城市水生态安全基础上,推动我国城镇化建设传统观念的转变和城市群现代化开发建设的可持续发展。在分析借鉴我国古代和国内外LID建设经典成就上,研究海绵城市理念的内容目标、技术方法、构建途径及实施策略,探索中国特色的LID试点经验模式与案例归集成效,指出LID建设中存在的误区以及应注意规避的问题,并展望其新兴发展趋势,为我国海绵城市的建设不断积累经验,对贯彻落实中央城市工作会议精神,引导我国海绵城市的构建都极具积极而重大的现实意义。

关键词:海绵城市;区域经济;资源环境;城乡建设;雨洪治理;低影响模式;中央城市会议;城镇化

近年来,气候变化和生态环境污染等的灾害对全球各地城市的抵抗能力造成了愈来愈严重的冲击。据统计,内涝最严重的2011年,全国城市总计损失达到了惊人的4000亿元;从2010年以来,年均损失在千亿元以上,全国有15个省份的损失过百亿。城市内涝基本覆盖所有31个省份,全国城乡年均受灾人口在1亿人左右。雨洪问题,发人深思!城市发生内涝,表面上是由于城市地下排水系统落后于城市建设,但究其根源却是建设和建筑改变了地表径流量,增加了地下管网的负担。城市面临的水生态问题以及水资源短缺和水安全问题,主要归咎于传统城市工程管道式灰色排水基础设施、防洪规划和排水工程规划的落后及雨水资源合理利用意识的薄弱,使得我国受灾城市的数量、规模、经济损失程度和人员死伤均呈显著上升的态势[1-2]。

为了探索理想城市发展模式,我国政府和学者相继提出园林城市、生态城市、低碳城市、智慧城市等城市概念。雨洪管理(stormwater management)是一个舶来词,一般是指对城市雨水的控制和利用。西方发达国家较典型的主要有美国的最佳管理措施(BMP) 及低影响开发 (LID) 体系、澳大利亚的水敏感城市设计 (WSUD)、英国的可持续排水系统(SUDS)、新西兰的低影响城市设计和开发 (LIUDD) 等。弹性城市是目前国际上非常流行的概念。所谓弹性城市(resilient city),是指城市能够及时、准确地影响灾害并能够从灾害中恢复,将自然灾害对公共安全及经济损失的影响降到最低的建设理念。是指城市系统能够吸收干扰,在被改变和重组之后仍能保持自身特征,同时从干扰中总结学习和提升自身的能力[3]。生态城市(Eco-city)的概念最早从生态学角度提出,是全球生态危机下的产物,侧重人与自然关系的反思,协调城市人工系统和自然生态系统的关系,是人类城市化进程中里程碑的发展理念,标志着人类从工业文明进入现代生态文明阶段。生态城市内涵丰富,属于自然、社会、经济的复合生态系统。低碳城市(Low-carboncity)的概念在 21 世纪初从经济领域扩展到社会和城市领域,侧重城市交通、建筑、生产与消费等领域的发展与化石能源消耗所产生的温室气体(主要是二氧化碳)排放形成脱钩 (Decoupling)的目标,强调降低城市能源消耗,减少二氧化碳排放,以应对全球温室效应和气候异常带来的生态环境问题。园林城市(landscape garden city)是根据国家住建部《国家园林城市标准》评选出的分布均衡、结构合理、功能完善、景观优美,人居生态环境清新舒适、安全宜人的城市。智慧城市(Smart city)就是在一个城市中将政府职能、城市管理、民生服务、企业经济通过智慧城市这个大平台融为一体。采用信息化、物联化、智能化科技,将城市所涉及的社会经济、综合管理与社会服务资源,进行全面整合和充分利用,为城市的社会经济可持续发展,为城市综合管理和社会民生服务,为保障我国城镇化健康发展、建立和谐社会提供一个可实施途径和强有力的技术支撑。智慧城市包括新一代城市信息基础设施、智慧政府、智慧经济、智慧社会、智慧城市发展环境五大部分,其中智慧政府、智慧经济、智慧社会是智慧城市的三大领域。海绵城市(Sponge City)是智慧城市的重要组成部分,是我国城镇化和城市群发展过程中建设文明城市、卫生城市、生态城市、智慧城市的客观要求,是生态城市功能的形象化,其本质是回归自然,崇尚自然,是改变传统城市建设与发展理念,遵循顺应自然、与自然和谐共处的低影响发展模式,从而实现人、城市与其资源环境的协调发展,实现人与自然、土地利用、水环境、水循环的和谐共处[4]。海绵城市是城市雨洪管理理论上的内涵发展和进步,明确了生态型城市雨洪综合管理思想和途径,侧重于城市建设与水文生态系统的关系,强调城市应对水文自然灾害的弹性和低影响开发的城市雨洪综合管理思路。从概念来看,生态城市具有最为宽泛的可持续发展内涵,是一切生态系统关系和谐发展的总和。低碳城市是以二氧化碳排放为量度,阐述人类经济社会活动(社会经济系统)与化石能源消耗(自然系统)的可持续发展内涵,强调生态的资源利用和产出。海绵城市较具体地从城市与雨洪管理角度探讨人与自然生态系统的可持续关系发展,其低影响开发和雨水资源循环利用不同于传统高碳型排放工程,在很大程度上减少碳排放,体现了低碳城市理念。由于海绵城市践行了低碳型建设理念,因而海绵城市和低碳城市都属于生态城市范畴,是城市发展的具体生态途径。三者存在理论递进的相辅相成紧密联系,成为政府实施城市可持续建设发展事业的得力抓手[5]。

一、海绵城市的提出背景及其内涵特征

(一)“海绵城市”理念的提出背景

2011年,中国城镇化率首次超过 50%,标志着我国从一个农业大国迈入一个城市化的工业大国[6]。快速城镇化进程可伴随着一系列积极作用的呈现,如城乡人口转化、产业结构调整、科技进步及其成果转化等,然而传统的城市建设模式往往忽视了人与自然共存共荣的和谐关系,打破了城市发展与自然生态进程的均衡态势。随着我国城镇化的快速发展和城市群的兴起,当今中国正面临着城市雨洪、城市内涝、雾霾污染、水系污染、水资源短缺、地下水位下降、地下水枯竭、水生物栖息地丧失等一系列严重生态问题。由于屋面、道路、地面等设施建设导致的下垫面硬化,70%-80%的降雨形成径流,仅有20%-30%的雨水能够入渗地下,破坏了自然生态本底,破坏了自然“海绵体”,导致逢雨必涝、遇涝则瘫、城里看海和雨后即旱、旱涝急转、逢旱则干、热岛效应,带来了水生态恶化、水资源紧缺、水环境污染、水安全缺乏保障等一系列问题。北方城市几乎“有河皆枯”,南方城市几乎“有水皆污”[7]。恩格斯曾说过:“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行报复。每一次胜利,起初确实取得了我们预期的结果,但是往后和再往后却发生完全不同的、出乎预料的影响,常常把最初的结果又消除了。”[8]为应对包括气候变化在内的城市发展挑战,国际上提出以弹性城市为核心展开研究,进行有序的区域性的规划设施建设。因此,美国、加拿大、澳大利亚、英国等发达国家在20世纪末就纷纷开始了对于低影响开发雨水系统模式的应用探索。

我国于21世纪初提出了建设具有中国特色的海绵城市的思路,开始研究分析我国城市面临的内涝问题。解析其出现的原因,调研国家政策发展脉络及地方城市的先行实践,将有助于为我国弹性城市建设汲取教训和积累经验,以提高我国城镇化进程中的城市建设能力,实现以人为本的城市发展红线。为应对城市水灾,在2011年两会期间,全国人大代表湖南省常德市环卫处宣教中心刘波提交《关于建设海绵体城市,提升城市生态还原能力》的提案,提出像建筑屋顶一样,将城市停车场和道路两旁改装成下凹式绿地,并把绿化带路面改造为坡度形的,以利于水流入绿化带旁设置的缺口中。有关专家还提出,要建立雨水收集和利用系统,开发、改造城市社区建筑物、道路、绿化带、停车场、广场、公园等公共设施的蓄留雨水的生态功能,尽可能恢复城市原有河道、水塘、沟渠,减弱城市热岛效应,提高雨水渗透率。2012年4月,在《2012低碳城市与区域发展科技论坛》中,首次提出“海绵城市”的概念。习近平总书记在2013年12月12日《中央城镇化工作会议》的讲话中强调:“提升城市排水系统时要优先考虑把有限的雨水留下来,优先考虑更多利用自然力量排水,建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”。

同年3月,习近平在中央财经领导小组第5 次会议上提出新时期治水思路“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水战略,再次强调“建设海绵家园、海绵城市”。 4月又在关于保障水安全的重要讲话中指出,要根据资源环境承载能力构建科学合理的城镇化布局;尽可能减少对自然的干扰和损害,节约集约利用土地、水、能源资源;解决城市缺水问题,必须顺应自然,建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”,多次强调在城市规划建设中要体现“山水林田湖”生命共同体的系统理念。为了贯彻落实习近平总书记讲话及中央城镇化工作会议精神,2014年2月《住房和城乡建设部城市建设司2014年工作要点》中明确:“督促各地加快雨污分流改造,提高城市排水防涝水平,大力推行低影响开发建设模式,加快研究建设海绵型城市的政策措施”,明确提出海绵型城市设想。同年10月,住建部正式发布《海绵城市建设指南-低影响开发雨水系统构建》(建城函[2014]275 号,以下简称《指南》),提出了海绵城市的概念。12月,财政部、住房和城乡建设部、水利部联合印发了《关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》(财建 [2014]838 号),组织开展海绵城市建设试点示范工作,受到全国各省市政府的重视,得到相关领域人员的广泛关注和深入研究[9]。此前,水利部、国务院(办公厅)、住建部、发改委和环保部等单位先后针对城市内涝、城市排水防涝、气候变化和低影响开发雨水系统构建等开展研究或制定相关政策。2007年,水利部启动《全国洪水风险图》的编制工作,针对应考虑城市降水地理时空分布不均匀、强度不均衡等特点。从城市局地生态地质循环恢复,尤其是补充地下水漏斗来分析,强化雨水收集与生态利用是符合可持续理念的生态工程,是缓解城市内涝、恢复城市人工消纳雨水能力的关键。从2001年开始,住建部会同发改委组织开展国家节水型城市创建工作。近年来相继出台的《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见(国发〔2012〕3号)》和《国务院关于加强城市基础设施建设的意见(国发〔2013〕36号)》都明确要求加快推进节水城市建设,将节水纳入城市人民政府考核体系。在相关行业和学术领域对城市雨洪综合管理利用这一先进理念的呼吁和中央政府对新型城镇化建设的生态思想指导下,促使全国各省市纷纷响应出台相关建设计划。2014年底至2015年初全国推选产生第一批16个海绵试点城市,至此我国的海绵城市建设试点工作全面铺开,“海绵城市”概念一时风起云涌,成了我国继园林城市、智慧城市、生态城市、低碳城市等一系列政策引导的城市理念后出现的城市建设新概念,成了人们视野的新名词新宠儿。可见,“海绵城市”理念正是立足于上述我国的水情特征和应对我国水问题的突出背景,上升到国家战略层面而提出的。

(二)“海绵城市”的深刻内涵与重大深远意义

海绵本身有水分与力学两个特征。水分特征指的是海绵吸水、保水、释水等性质,力学特征指的是海绵本身的回弹、压缩、恢复等性质。“海绵城市”概念是一种形象的表达,源自于行业内和学术界习惯借用“海绵”的物理特性来比喻城市的某种吸附功能,比喻城市吐纳雨水的能力,其学术术语为“低影响开发雨水系统构建”(Low impact development of rainwater system construction)。并最早被澳大利亚研究学者用来隐喻城市对周边乡村人口的吸附效应,例如澳大利亚人口研究学者布吉(Budge)应用海绵来比喻城市对人口的吸附现象[10]。因此,海绵城市建设被称为是低影响设计和低影响开发(Low impact design or development,以下简称LID)。随着近年来城市洪涝灾害的频发,“海绵城市”及其相应的规划理念和方法得到社会各界认同,住建部《指南》以及仇保兴发表的《海绵城市(LID)的内涵、途径与展望》[4]对“海绵城市”的概念给出了明确的定义。海绵城市即:城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“ 释放”并加以利用。海绵城市是从城市雨洪管理角度来描述的一种可持续的城市建设模式,其内涵是:现代城市应该具有像海绵一样吸纳、净化和利用雨水的功能,以及应对气候变化、极端降雨的防灾减灾、维持生态功能的能力。很大程度上,海绵城市与国际上流行的城市雨洪管理理念与方法非常契合,如低影响开发( LID)、绿色雨水基础设施( GSI)及水敏感性城市设计( WSUD)等,都是将水资源可持续利用、良性水循环、内涝防治、水污染防治、生态友好等作为综合目标。“使整个国土成为一个‘绿色海绵系统’,使雨水就地蓄留、就地资源化,使它与城市中的公园系统、湿地系统,形成统一的水生态基础设施自然保护系统”。该模式突破了传统的“以排为主”的城市雨水管理理念,通过渗、滞、蓄、净、用、排等多种生态化技术,构建低影响开发、具有自然循环的“绿色海绵”雨水系统,使整个城市容易适应新的环境,遭遇水灾害后能够快速恢复,能够让城市弹性适应环境变化和自然灾害,并且不危及其中长期发展。这不仅有利于修复城市水生态环境,还能为综合生态环境带来效益。从这个角度讲,低影响开发雨水系统的构建就是海绵城市建设的重要组成部分。我国官方文件明确提出“海绵城市”的概念,代表着生态雨洪管理思想和技术从学界层面走向社会管理和

应用经济层面,并将在城建实践中得到更有力的推广,从而利于提升城市生态系统功能,减少城市洪涝灾害的发生。由此可见,海绵城市的建设主要包括三方面内容:一是保护原有生态系统;二是恢复和修复受破坏的水体及其他自然环境;三是运用低影响开发措施建设城市生态环境。

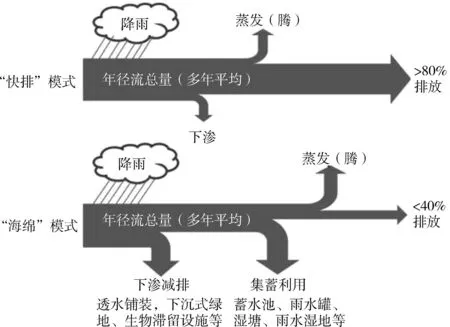

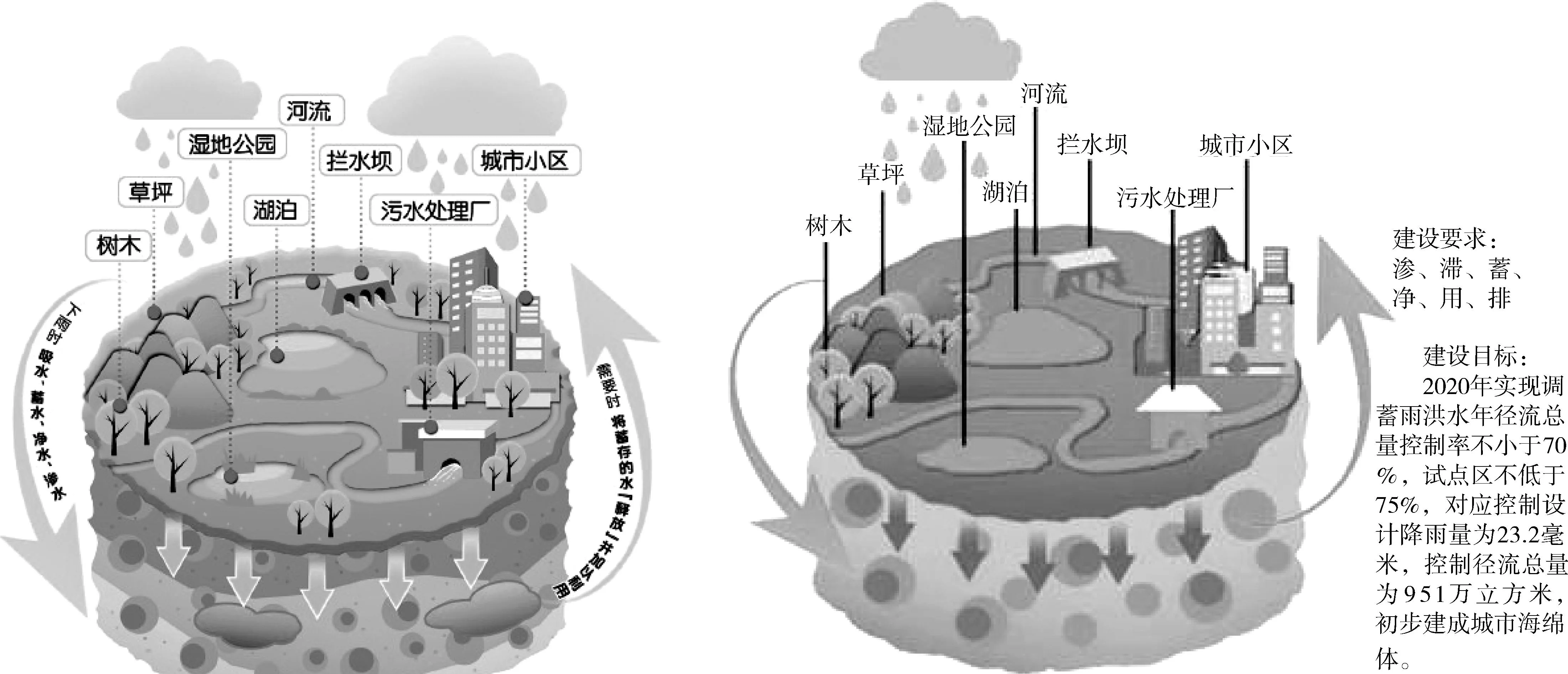

海绵城市的理念改变了我国城市排水系统只排不蓄、只排不用的缺陷;用绿地广场、绿色房顶、人工沟渠,抓住雨水,让其下渗、滞留 ;用河边的生态滤池,过滤雨污水,净化水体。收集、净化后的雨水,可以用于绿地浇灌、道路清洗、景观水体补充等。变“工程治水”为“生态治水”,促进城市顺畅“吐纳呼吸”(图1、2)。

图1 传统快排模式与海绵排放模式

图2 海绵城市水循环图解

二、国内外LID研究综述

“海绵城市”理念的辨识基础是最佳管理措施(BMPs)、低影响开发(LID)和绿色基础设施(GI)。20世纪70年代,美国提出了“最佳管理措施”(BMPs)[11],最初主要用于控制城市和农村的面源污染,而后逐渐发展成为控制降雨径流水量和水质的生态可持续的综合性措施[12]。自20世纪90年代起,LID、绿色(雨洪)基础设施(GI或GSI)、水敏感城市设计(WSUD)和可持续城市排水系统(SUDS)这些表述已得到广泛使用。90年代末期,由美国东部马里兰州的乔治王子县(Prince George’s County)和西北地区的西雅图(Seattle)、波特兰市(Portland)共同提出了“低影响开发”的理念。其初始原理是通过分散的、小规模的源头控制机制和设计技术,来达到对暴雨所产生的径流和污染的控制,减少开发行为活动对场地水文状况的破坏性冲击,是一种发展中的、以生态系统为基础的、从径流源头开始的暴雨管理方法。1999年,美国可持续发展委员会提出绿色基础设施理念,即空间上由网络中心、连接廊道和小型场地组成的天然与人工化绿色空间网络系统,通过模仿自然的进程来蓄积、延滞、渗透、蒸腾并重新利用雨水径流,削减城市灰色基础设施的负荷[13]。据美国波特兰大学“无限绿色屋顶小组”(Green roofs unlimited)对占地723英亩的波特兰商业区进行分析,将219英亩的屋顶空间——即三分之一商业区修建成绿色屋顶,就可截留60%的降雨,每年将保持约6700万加仑的雨水,可以减少溢流量的11%-15%[4]。澳大利亚研究提出了城市洪水、供水、排水、污水、雨水利用和中水回用系统治理的水资源综合管理软件系统工具包(IWM Toolkit),在悉尼波特尼地区应用后,通过模型计算和优化分析,市政供水需求减少55%,污水向河流排放减少80%,实现了节水减排防洪的综合目标,促进了悉尼的水环境改善[14]。近年来,不少学者开始将建设海绵城市作为形容城市与水文关系的研究。Ignacio F. Bunster-Ossa 用海绵城市来形容城市像海绵一样处理雨洪自然事件问题的弹性能力,并以三个案例说明了从规划到设计不同尺度的具体雨洪管理设计方法,包含雨洪滞留和过滤等景观手法的应用[15]。台湾学者Chung-Ming Liu 等提出建设海绵生态城市以适应水文气候灾害,而台湾环保团体也积极宣传“打造海绵台湾计划”[16]。2015年1月,美国《晨报》(Morning Edition)也展开了建设海绵城市的讨论[17]。上述理念在雨洪管理领域既存有差异也有部分交叉,这些理论及其实践都为构建“海绵城市”提供了战略指导和技术支撑。

中国在学习借鉴国外知识和经验的基础上,进行了生态城市、低碳城市、智慧城市、水生态文明城市建设的实践,并创新地提出了建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”的宏伟计划。国内关于海绵城市讨论的源起和发展脉络,大致可分为概念雏形、实践探索、概念发展和概念形成四个阶段。2003 年,北京大学俞孔坚和李迪华教授共同出版的《城市景观之路:与市长交流》[18]一书中最早将“海绵”的概念比喻自然湿地、河流等对城市旱涝灾害的调蓄能力。实践探索阶段,俞孔坚教授及其土人景观规划设计团队成果突出,从 2008 年的天津桥园到 2010 年哈尔滨群力雨洪公园,创造了许多雨洪管理实践的成功范例;其次,深圳市在 2004 年开始率先引进 LID 理念,不断探索适应该地区的应用模式,并推动创建光明新区成为全国低冲击开发雨水综合利用示范区[19]。这些实践进一步推动着我国城市雨洪管理相关理论方面的深入研究和发展。市政领域以董淑秋等[20]为代表,于2011年首次在理论研究中结合首钢工业区改造规划的实践明确提出了建构“生态海绵城市”的规划概念,在《首钢工业区改造规划》中,主要针对规划区的雨水利用问题提出“生态排水+管网排水”的“生态海绵城市”规划概念[21];台湾水利署也基于LID技术在新近的《流域综合治理计划》中提出构建“海绵城市”。可以说“海绵城市”概念从台湾到大陆,国内到国外均有涉及。2015年以来,海绵城市似乎成了我国高层领导及其学者专家新兴热议和殷切关注的时政焦点,研究热点星火燎原,方兴未艾,研究成果层出不穷。从带头探讨LID的概论、内涵与途径、展望(仇保兴,俞孔坚,杨 阳等,2015),到其理论与实践(俞孔坚,车 伍,武春丽,翟 立等,2015);从水生态分析角度(胡 楠,胡灿伟等,2015)到LID建设概论及其要点(章林伟,王文亮等,2015),再到其政策、技术与试点及其实践(徐振强,鞠茂森,俞孔坚,车 伍,车生泉,王 宁等,2015)。海绵城市是当今我国力推以解决城市雨洪管理难题的建设新模式,业界也更多将“海绵城市”理论和方法应用到多项规划设计实践中[3,22-24]。

三、“海绵城市”建设的国际经典启迪与借鉴和我国海绵城市建设的实践趋势及其经验成效

(一)“海绵城市”建设的国际经典启迪与借鉴

除了上述美国和澳大利亚等海绵城市建设的国际经典案例之外,发达国家值得借鉴的主要还有[25]:

1.英国

英国政府通过《住房建筑管理规定》等法律规定,积极鼓励在居民家中、社区和商业建筑设立雨水收集利用系统,雨水直接从屋顶收集,并通过导水管简单过滤或者更为复杂的自净过滤系统后导入地下储水罐储存。2015年之后,英国政府为更有针对性控制水资源利用效率,直接要求单一住房单元的居民每天设计用水量不超过125升才能获得开工许可,要求开发商和居民更加积极地在家中建立雨水回收系统。同时,英国也在大力推动大型市政建筑和商业建筑的雨水利用,最为典型的就是伦敦奥林匹克公园,园内主体建筑和林地在建设过程中建立了完善的雨水收集系统。通过回收雨水和废水再利用等方式,这一占地225公顷的公园灌溉用水完全来自于雨水和经过处理的中水。此外,公园还将回收的雨水和中水供给周边居民,使周边街区用水量较其他类似街区下降了40%。英国政府和雨水再利用管理协会调研认为,英国利用雨水回收系统在提升水资源利用率方面仍有巨大的潜力。

2.法国

法国全年降雨量较为充沛,其境内不少主要城市的排水、防涝以及雨水循环处理的设计思路各具形态特色。这些不同的地表水处理体系如同海绵一般,既使得城市免受了内涝之苦,还提升了水循环利用率。在法国诸多具备良好城市水循环系统的城市中,巴黎与里昂是典范代表,巴黎市的城市水循环设计思路源自人体,里昂的水循环处理则是因地制宜,充分借助了自然的力量。首都巴黎的水循环系统堪称世界范围内大都市中的典范。1852年,著名设计师奥斯曼主持改造了被法国人誉为“最无争议”并基本沿用至今的水循环系统。目前,法国投资额高达1000亿欧元的“大巴黎改造计划”,会进一步完善维护既有的城市水循环系统,同时还将在巴黎市的多个地点增添蓄水、净水处理中心,提高整个城市对雨水的收集与再利用。相比于巴黎,里昂的城市水循环并不过分突出地下排水管的作用,城市中的数个社区区域内各有低洼地面,其雨水收集充分借助了地面走势的特点,让雨水通过精密设计的水渠流入这些低洼地域。里昂中央公园特意留出了一个容量为870立方米的储水池,池内不仅安装了现代化的雨水净化系统,还种植了许多水生植被以辅助净化,经过净化后的水被重新引入到城市绿化区中灌溉植被。法国童话小镇科尔马也拥有设计精妙的水循环系统。这种让冰冷的混凝土河堤与水电站被设计精妙的植被与大片绿化带代替,既有利于城市内水的自然循环,也有助于环保,实现人类与自然的和谐共处。

3.德国

德国城市地下管网的发达程度与排污能力处于世界领先地位。以柏林为例,其地下水道长度总计约9646公里,其中一些有近140年历史,管道多为混合管道系统,可以同时处理污水和雨水。而在郊区,主要采用污水和雨水分离管道系统,以提高水处理的针对性,提高效率。近年来,德国开始广泛推广“洼地—渗渠系统”,使各个就地设置的洼地、渗渠等设施与带有孔洞的排水管道相连,形成了分散的雨水处理系统。低洼的草地能短期储存下渗的雨水,渗渠则能长期储存雨水,从而减轻城市排水管道的负担。

4.韩国

韩国首都首尔市在过去60年间经历了急速的城市化进程,在跨入国际一流大都市行列的同时,也染上了区域性水循环恶化等都市病。根据首尔市的统计数据,1962年首尔市的地表不透水率仅为7.8%,而到了2010年已经高达47.7%。与之对应的是,首尔市1962年降水总量中通过地表排出的比例仅为10.6%,而2010年这一数值已经增长到51.9%。在这一时期,首尔地区的地表不透水率增长了6倍,降水排水越来越多地依赖人工排水设施,削弱了自然水循环能力。地表排水比例的提升使下水管道等城市排水系统面临的压力越来越大,同时还带来了包括地表水蒸发减少、城市热岛化、地下水水位下降、河川干涸、气候变化引发的干旱或洪水等许多复杂问题。为此,首尔市政府2013年10月发布了《建设健康的水循环城市综合发展规划》,提出到2050年大气降水地表直接排出比例下降21.9%,地下基底排出增长2.2倍,使年平均降水量的40%成为地下水的推进目标。该规划的实质就是发挥土壤如海绵似的吸水、储水作用,从提高地表的渗透性入手,提升土地自身的蓄水能力,将首尔市打造成“让水可以呼吸的绿色城市”。同时,首尔市提出了5方面的解决方案:一是以政府机关为先导,改善地表透水状况。首先在沥青、花岗岩覆盖的道路两侧修建绿化带,同时使道路地形便于雨水的自然渗入,分阶段地将路边人行道和停车场的不透水地砖更换为透水地砖。特别是从2015年开始,首尔市将确保人行道等设施的透水性列为义务性措施。二是引导城市拆迁改造工程优先考虑水循环恢复。首尔市规定,未来针对老旧小区的拆迁改造工程在设计审核阶段,主管部门必须首先和水循环管理部门对方案进行事先商议,有效降低城市开发对自然水循环的影响。三是扩大雨水利用设施的普及率。首尔市从2013年下半年开始,积极通过媒体宣传雨水的利用价值,引导市民提高水循环意识,提高雨水在城市农业和景观中的使用率。四是引导市民积极参与水循环城市建设。首尔市选定几个生活小区进行水循环改造,包括铺设透水地砖、建造雨水花坛、设置雨水收储设施。五是加强水循环技术研究和制度建设。包括水循环的实地监测体系、水循环技术和改造模型的研究。

5.日本

日本的“绿地覆盖率”为66%,为稳固这一成果,日本出台了一大批相关法规,形成了完整而长期的绿地保护体制。日本从上世纪90年代开始修改了建筑法,要求大型建筑物和大型建筑群必须建设地下雨水储存池和再利用系统。上世纪90年代,东京大兴土木,建设了巨型分洪工程——“首都圈外郭放水路”。该工程的主题项目是一条位于地下50米处,全长6.3公里、直径10.6米的隧道。隧道一头连接东京城市下水道,另一头连接入海河流江户川,在发生暴雨时可以用大型抽水机把城市雨水抽入河流,使之排入大海。“水害”多年未解的涩谷车站,今年周边地区开始了整体开发工程,包括车站工程在内的4个开发区块将新建9栋大楼,车站大楼将建成地上47层的综合商业大楼。在地下25米深处将建造一个4000吨的地下储水池,相当于8个标准游泳池的储水量。这种储水池一池多用,当降雨量超过每小时50毫米时,它可以把周边一带的雨水集中储存,解决附近瞬间排水能力的不足,同时与东京庞大的地下排水系统相连,在大雨高峰过后再陆续把雨水排放。该储水池能调节储水,在地面缺水时随时可以抽出来供地面浇花、除尘、消防等使用,甚至可以净化后供市民生活使用。这一工程反映了日本对处理雨水的思路从单纯排放到排放与利用有效结合的变化。刚落成不久的日本最高塔——东京天空树也建有一个可回收利用的排蓄水系统。蓄水池能储存7000吨雨水,可供其所在的东京墨田区23万人使用一天,主要用作灾害发生时的生活用水或消防用水。近年来日本更多考虑的是雨水的利用问题,除新建大楼配套建设雨水储存设施外,各公园、学校周围都建有储水池。

从上述发达国家海绵城市建设实践看,海绵城市建设有三个方面的内涵:第一,从资源利用的角度看,海绵城市建设应该遵循城市自身水资源特点及建筑的自然规律,按照建筑屋面—绿地—硬化道路—雨水管渠—城市河道五位一体式的排水系统来保障雨水在城市中循环,使得城市降雨能够被系统地收集、存储、净化与利用;第二,从城市防涝减灾的角度分析,要求城市建筑能够与雨水和谐共存,城市的制度体系能够较好地预防、响应城市洪涝,以减少灾害损失;第三,从生态环境保护的角度看,要求城市建设与自然和谐发展,降低城市建设的生态风险[6]。可见,海绵城市建设是贯穿国内外城镇化和城市群发展历史进程中不可或缺的永恒主题,更是我国等发展中国家城市建设发展战略的新兴趋势和资源环境可持续发展的必由之路。

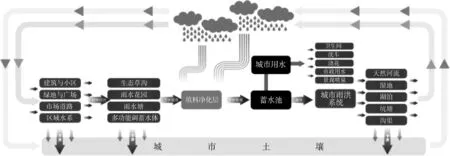

(二)我国海绵城市建设的实践趋势及其经验成效

相比美英澳德法韩日等发达国家的城市雨洪管理系统建设,中国在“海绵城市”的研究及实践方面起步相对较晚,因此汲取全球人类智慧精华,正视生态灾害的影响警示及其严峻挑战,借鉴国际上成功的建设经验与实践案例,结合我国的国情、气候、地理等因素的差异,研究我国“海绵城市”理论的内容目标、技术方法、构建途径及其实施策略,对我国海绵城市的构建具有积极而重大的现实意义(图4-6)。

图3 雨水收集利用系统图 图4 海绵城市成效图

图5 海绵城市水循环流程图解

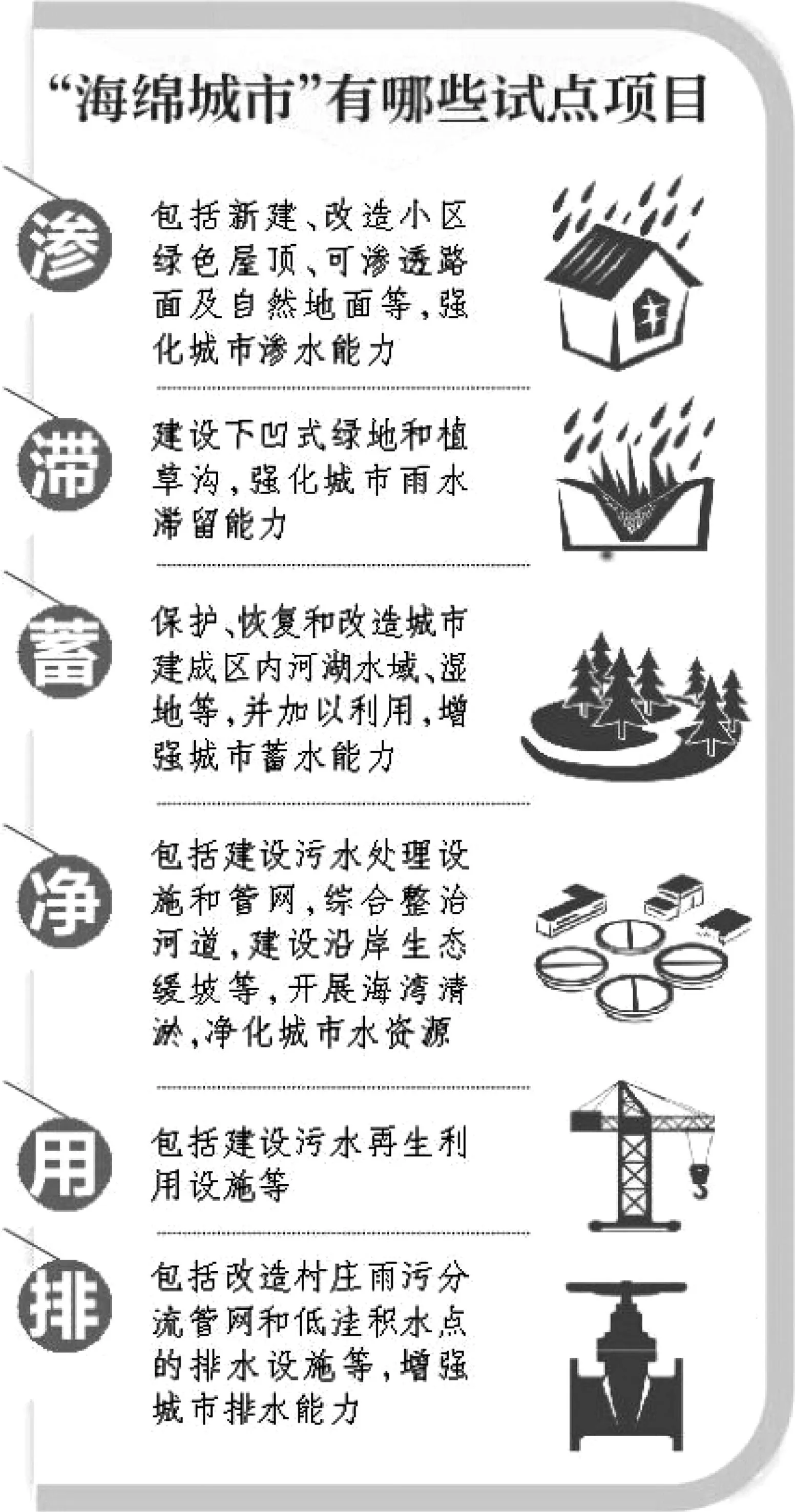

图6 海绵城市建设“六字诀”

1.海绵城市建设彻底改变传统的建设观念

在传统建设模式下,城市处处是水泥森林,硬化路面,每逢大雨,主要依靠管渠、泵站等“灰色”设施进行集中排水,以“快速排除”和“末端集中”控制为主要规划设计理念,往往造成逢雨必涝,旱涝急转。仇保兴博士认为,传统的市政“雨水排的越多,越快,越顺畅”的模式,忽略了雨水的循环利用。实际上,可以通过“渗、滞、蓄、净、用、排”,统筹解决城市内涝、雨水资源化利用等多个问题。经验表明,在正常的气候条件下,典型“海绵城市”可以截留80%以上的雨水。建设“海绵城市”,最关键的在于区域内的水生态系统的保护和修复,归根结底是要恢复水在自然和城市中的正常循环,实现雨水多留少排。这需要保护好河塘沟渠湿地等城市内原有的自然水系,维持好自然水系的水文功能,合理建设一些公园、草坪和人工蓄水池等设施,在城市地面硬化中采用一些透水铺装材料,并增加城市绿地、植草沟、人工湿地等可透水地面。一般来说,区域内的大规模水源,主要用于重要生物栖息地、珍稀动植物保护区、自然遗产及景观资源分布区、水资源保护区等,其中可以对地表径流量产生重大影响的自然水系,原则上都可以被纳入水资源生态板块,加以识别和保护。比如:万小鹏说,成都将环城生态区上的“六湖八湿地”建设,全部纳入“海绵城市”的规划当中,加强对水资源的利用和调节,“建设人工湿地,对于维护城市生态环境,就具有重要意义”。根据《指南》,今后城市建设将强调优先利用植草沟、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施来组织排水,以就近收集、源头分散、慢排缓释控制为主要规划设计理念,转变以集中快排为主的城市雨水管理方式,优先利用水系、绿地等“绿色”设施,使雨水在城市中的迁移活动更加自然,使“急冲冲”的雨水变害为宝。从而提高水生态系统的自然修复能力,维护城市良好的生态功能,达到增加城市绿地,减少城市热岛效应,调节城市小气候,改善城市人居环境目的。住建部发布的《海绵城市建设绩效评价与考核办法(试行)》明确规定,海绵城市建设绩效评价与考核指标,可分别从水生态、水环境、水资源、水安全、制度建设及执行情况、显示度6个方面来衡量。

2.海绵城市建设是可持续发展的必由之路

海绵城市的建设是生态文明在城市管理中的具体体现,将成为我国解决雨水出路和水资源可持续利用的必由之路。根据财政部、住建部、水利部《关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》(财建〔 2014〕 838号)和《关于组织申报2015年海绵城市建设试点城市的通知》(财办建〔2015〕4号),2015 年3 月底,全国 100 多个申报城市经过数轮竞争性评选评审得分,迁安、白城、镇江、嘉兴、池州、厦门、萍乡、济南、鹤壁、武汉、常德、南宁、重庆、遂宁、贵安新区和西咸新区等排名前16位的城市进入2015年海绵城市首批建设城市,要求每个试点城市 3 年内建成并运行不少于 15km2的海绵城市示范区,中央财政支持资金总额超过200亿元。目前,全国范围建设海绵城市的热潮方兴未艾。试点城市的年径流总量目标控制率应达到《指南》的要求,成为可以吸、蓄、净、释的“海绵体”,以提高城市防洪减灾能力,改善生态环境。这些城市要建立强有力的组织机构,以落实“海绵城市”的建设目标和建设任务。具体就是指标要有落实、任务要有分解,实施措施要有保障机制。在低影响开发雨水系统的构建中,要为滞水功能提供足够的空间和时间,让平均滞流削峰尽可能回归自然。这就要将包括海绵城市的建设要求落实到城市总规、控规和专项规划中,建立起规划、建设和管控制度,形成操作可行的建设标准和规范。试点项目要从实际情况出发,充分考虑当地的水资源条件和防洪排涝、环境保护等方面的要求,采用先进的理念、技术方法和手段,在公共建筑、城市道路、立交桥、公园绿地、水系湖泊以及居住小区、商业综合体等开发项目中融入海绵城市理念,积极探索海绵城市建设模式和实现路径。经过多年的技术积累和创新,上海市政工程设计研究总院围绕全国“加强海绵城市建设”要求,开发出了“浅层调蓄生态处理”专项技术成果。该成果已达国际领先水平,并先后四次被编入《室外排水设计规范》、《城镇雨水调蓄工程技术规范》和《城镇内涝防治技术规范》等三部国家标准,进一步巩固了我国在排水技术领域的领先地位。

3.海绵城市建设需要全社会的共同努力

政府是海绵城市建设的责任主体,要将海绵城市建设纳入国家绿色发展的战略框架,应统筹协调规划、国土、排水、道路、交通、园林、水文等职能部门,充分发挥城市总体规划的引领作用,因地制宜地确定海绵城市的控制目标。并且,社会公众要做海绵城市建设的支持者、参与者,需要全社会都来支持这一领域的发展。只有做好战略规划,包括法律体系、财税政策、管理体制、技术与产业体系、人才培养、公众参与等环节综合考虑实施,海绵城市技术才有发展的巨大空间。反之,如果受到体制与部门利益牵绊,那么任何好的发展路径都会事倍功半甚至是会夭折的。同时,海绵城市建设应遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。在海绵城市建设过程中,应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性,协调给水、排水等水循环利用各环节,并考虑其复杂性和长期性。一方面积极保护好现有可能影响城市水生态的敏感区域,限制开发;另一方面将低影响开发这一理念植根于新开发或需要改造的城区,既要实现生态目标,也要满足现有城市功能。因此,低影响开发设施建设必须要以建筑与小区、绿地与广场、城市道路等城市基础设施作为载体,这就要考虑城市基础设施安全运行和城市水安全等问题,以及各地区水文条件差异性、规划指标及项目操作层面的可实施性。为此,各城市可根据自身的水文条件、水安全要求、水资源状况,确定符合自身需要的海绵城市建设目标,创新建设和管理模式。在规划工作方面,在城市各层级、各相关规划中均应遵循低影响开发理念,明确低影响开发控制目标,结合城市开发区域或项目特点确定相应的规划控制指标,落实低影响开发设施建设的主要内容。低影响开发雨水系统规划必须与城市水系规划、绿地系统规划、城市排水防涝综合规划等相关专项规划相衔接。在载体上,应对不同低影响开发设施及其组合进行科学合理的平面与竖向设计,在建筑与小区、城市道路、绿地与广场、水系等规划建设中,应统筹考虑景观水体、滨面水带等开放空间,建设低影响开发设施,构建低影响开发雨水系统。在工作落实中,各级城市人民政府作为落实海绵城市构建的责任主体,应统筹协调职能部门,在各相关规划编制过程中落实低影响开发雨水系统的建设内容。社会公众可因地制宜“创造”各类低影响开发的新模式、新技术,如在房前屋后建设各类雨水花园、绿色阳台、微型湿地、屋顶菜园,建设成千上万的“海绵社区”、“海绵校园”、“海绵公园”、“海绵楼宇”……应大力加强宣传教育和引导,在全社会普及海绵城市和低影响开发的理念,让海绵城市建设蔚然成风,成为人们的一种自发、自觉、自愿的行为[22]。海绵城市不仅可以解决当前城市内涝灾害、雨水径流污染、水资源短缺等突出问题,有利于修复城市水生态环境,还可以带来综合生态环境效益。例如,通过城市植被、湿地、坑塘、溪流的保存和修复,可以明显增加城市“蓝”、“绿”空间,减少城市热岛效应,改善人居环境。同时,为更多生物特别是水生动植物提供栖息地,提高城市生物多样性水平。总而言之,政府要扮演好“决策者”和“指挥者”角色;相关从业人员要扮演好“设计者”和“建设者”角色;低影响开发设施维护运营单位要扮演好“养护者”和“守护者”角色;社会公众要争做海绵城市建设的“支持者”和“参与者”。

4.我国海绵城市建设试点例析与实践趋势

(1)中国古代海绵城市建设经典踪影。我们总是将经济发展视为城市的首要目标,而并没有对雨洪管理和废水处理进行有效管控。LID强调雨水是一种资源,而非“废物”,其主要利用小型、广泛、低成本的景观化措施控制径流和污染。与常规的灰色基础设施相比,LID不仅建设和维护成本更低,而且能够为城市环境提供更高效的保护。在古代中国城市的排水设计中,首要考虑的是如何适应当地气候。像北京北海公园的团城(建于金朝,公元1115-1234年),这一在12世纪就已出现的透水设施,在当代仍被认为其具有一种LID设计的关键特质。编著于战国时期的《周礼》一书中记载了一段关于排水系统总体布设的文字。书中提到,城市建设应当从规划伊始就进行排水设计,而这一建议在当今往往不被遵循[26]。在扬州这种气候湿润的地带,城市雨洪系统通常由无数河道、池塘和湿地构成,扬州当地的水系与主要的河流和湖泊都相互连通,再大的降雨也能够被相互连通的系统如同海绵一般吸收。另一处古代海绵城市设计的范例是菏泽。菏泽最初拥有72处池塘,占城市面积的30%。这些池塘在抵御洪水、调控气候和蓄水层补给方面起到了重要的作用。由于近年来城市化发展,截至2000年,菏泽市的水体已经减少了近一半,仅占城区面积的16.2%。水面面积的下降造成了该城市严重的内涝和更高的洪水风险。

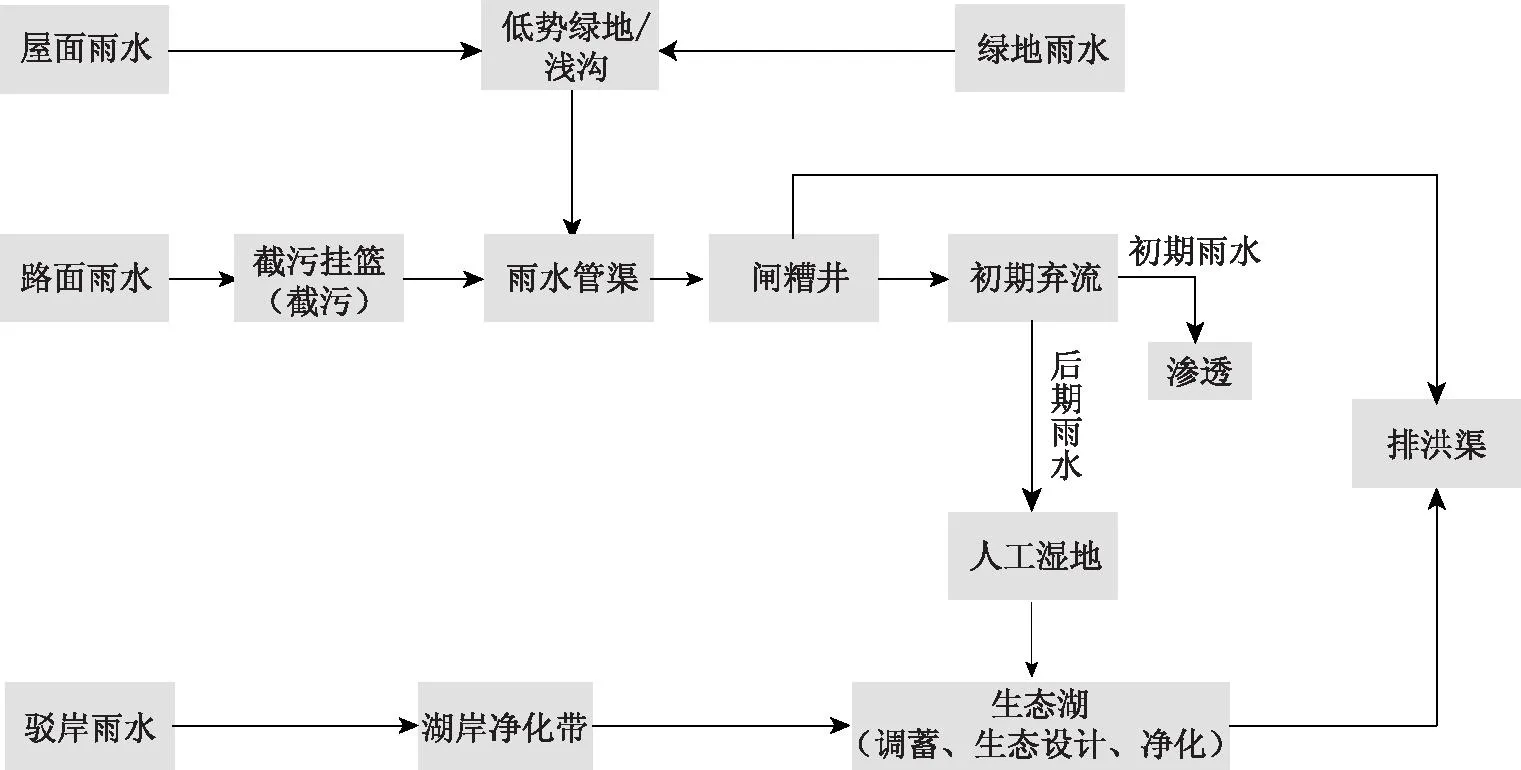

(2) 厦门海绵城市建设试点实践。海绵城市建设是对传统城市建设模式、排水方式进行深刻反思的重要成果,是城市生态文明不可或缺的组成部分。厦门是一座“一岛一带双核多中心”的组团式海湾城市,在早期城市建设过程中,厦门主要流域人为干扰严重,填塘平沟、截弯取直、天然水道屡遭破坏,河道硬质化,渠道暗涵化,明沟“三面光”,造成渗、蓄、净能力降低,造成水生动植物生存条件差,环境容量有限,环境承载力不足,生态系统脆弱。改革开放以来都是以湾区为重点发展。而湾区水体是潮水的末端,污染物质不易扩散,水体自净能力弱;城市初期雨水和部分合流污水沿地面径流和排水系统进入湾区,常常造成近岸水体污染;暴雨与高潮遭遇容易产生洪涝灾害。因此,厦门的湾区既是城市景观的亮点,也是城市水问题集中凸显的地方,这严重制约了各湾区城市品质的进一步提升。按海绵城市建设要求,建设低影响开发雨水系统是解决厦门水资源、水安全、水环境、水生态面临的问题的必由之路。根据《美丽厦门·共同缔造——厦门市海绵城市建设试点城市实施方案》,厦门将马銮湾片区选作“海绵城市”建设试点区域。马銮湾试点区包含了建成区、建设区、水域整治区和溪流治理区。“方案”中规划项目总数达到59 个,2015年至2017年的专项总投资为55.7 亿元。包括:新建、改造小区绿色屋顶、可渗透路面及自然地面;建设下凹式绿地和植草沟,保护、恢复和改造城市建成区内河湖水域、湿地,来增强城市蓄水能力;以及建设沿岸生态护坡等。涵盖“渗、滞、蓄、净、用、排” 六大方面的工程内容。“渗”工程共有37个项目,主要包括建设或改造建筑小区绿色屋顶、可渗透路面及自然地面等,主要目的是从源头减少径流,净化初雨污染。“滞”工程共3个项目,主要包括建设下凹式绿地、植草沟等,主要目的是延缓径流峰值出现时间。“蓄”工程共5个项目,主要包括保护、恢复和改造城市建成区内河湖水域、湿地并加以利用,因地制宜建设雨水收集调蓄设施等,主要目的是降低径流峰值流量,为雨水利用创造条件。“净”工程主要包括建设污水处理设施及管网、综合整治河道、建设沿岸生态缓坡及开展海湾清淤,主要目的是减少面源污染,改善城市水环。“用”工程为建设污水再生利用设施及部分片区调蓄水池雨水利用,主要目的是缓解水资源短缺、节水减排。试点区域污水再生利用工程为马銮湾再生水水厂,其近期规模5万m3/d,远期15万m3/d;调蓄水池雨水利用规模计划为1万m3/d。“排”工程主要包括村庄雨污分流管网改造、低洼积水点的排水设施提标改造等,主要目的是使城市竖向与人工机械设施相结合、排水防涝设施与天然水系河道相结合以及地面排水与地下雨水管渠相结合。通过高标准高起点建设马銮湾,不仅可以为厦门已建湾区的改造提升提供经验,为厦门新建湾区的开发建设提供示范,还可以为全国滨海城市建设提供全新的样板[27]。

(3)哈尔滨群力湿地公园、六盘水明湖湿地及金华燕尾洲的消纳、减速与适应实验工程。实际上,“海绵城市”的理念是建立在反思工业化城市建设模式基础上的新概念,反对片面强调用单一目标的工程技术来解决诸如雨涝、干旱、地下水下降、水体污染、生物栖息地消失、城市绿地缺乏等问题,是强调用人水共生的理念,用系统的方法和整合的生态技术,来解决城市中突出的各种与水相关的问题;同时“海绵城市”也为城市的建筑与基础设施建设如何与自然(如洪涝)过程相适应的新策略。该3个实验工程通过消纳、减速与适应三个关键技术组合运用,形成“源头消纳滞蓄,过程减速消能,末端弹性适应”的基本模式[28]。

5.我国海绵城市试点建设的经验成效

(1)规划引领贯穿城乡建设。我国对海绵型城市的研究和实践方刚起步,多限于城市对雨洪调蓄的小尺度应用,以工程设施的探讨为主,宏观尺度雨洪管理规划,缺乏雨洪管理、水质保护和景观综合效应的研究与应用,对雨水的概念大多仅限于储存、利用、导排等方面,尚未成体系地综合考虑海绵型城市对水乃至生态环境的作用。实施海绵城市战略是我国当前城市建设和更新的重要内涵,通过海绵城市的规划、建设和管理,为我国弹性城市建设积累经验与教训,提高我国城镇化进程中的城市建设能力,增强城市雨洪管理能力,实现以人为本的城市发展红线。目前,我国部分省市已经发布了与构建海绵城市相关的政策(福建、海南、四川、台湾、昆明、广州),有的编制了相关规划(巢湖、南京、西安)、研究计划(青岛、秦皇岛)和实施工程建设(哈尔滨、秦皇岛)等。

(2)政策引领突出先行效应。海绵城市战略工作的推进,应有效地为缓解我国城市内涝和强化雨水的收集和利用探索有效的海绵体规划建设城市范例、促进粗放式城市开发向顺应自然、符合自然的低影响模式转型,为城市的水安全和水生态提供有效的保障。海绵城市建设涉及沥青渗水以及公路地面渗水等功能,需要使用特别的水泥、砖面和渗水沥青。住建部的统计数据显示,海绵城市建设涉及巨额投资,每平方公里约为1-1.5 亿元。根据财建〔2014〕838号和财办建〔2015〕4号文件,当前对海绵城市的试点示范工作,中央财政给予直辖市、省会城市和其他城市每年分别补助6、5和4亿元一定三年的资金支持,同时,以《指南》为技术指引,广泛开展初期雨水弃流池、滞留塘、雨水过滤池、渗透沟渠和渗井、人工湿地、透水铺装、屋顶绿化、生物滞留、生态浮床、生态堤岸和海绵城市智慧管理平台等关于雨水利用设施的规划建设。对采用 PPP(Private-Public-Partnership)模式达标的,还将按上述补助基数奖励10%。为积极引导投资,国家还大力扶持发展有关海绵城市概念的上市公司,目前市政工程:安徽水利、钱江水利、葛洲坝等;管道管材:青龙管业、巨龙管业;防水涂料行业:东方雨虹;汲水泵行业:南方泵业、利欧股份、新界泵业。在此联合推动下,我国积极创建海绵城市已初具规模,全国234个遭受过水淹的县级以上城市,有超过半数均提出了海绵城市试点申请。据估算,中央财政资金补贴三年累计总额超过300亿元。与其他国家级示范项目相比,属于中等偏上规模的财政支持。

(3)生态引领带来民众参与。项目管理是由独特的管理哲学和一整套工作价值观与信念,以及一系列计划和控制技术所组成的有机整体及其应用,以便在规定的时间、成本、质量和范围等限制条件下完成一次性事业,来满足各项目关系人对所建项目的期望。城市雨洪管理涉及城建、水务、环保、园林、城管等多个城市部门,内涝问题的出现,既有城市开发的题,同时也和当前的行政管理有较大的关联性。水的统筹与创新管理,应强调建立部门间协调会商机制,促进公共项目的实施、部门的广泛参与和社会市场的认知等,以达普天之下广聚财力,政府部门齐抓共管,同心协力实现“九龙治水”的宏伟目标。鉴于LID创建工作的系统性、协调性和社会市场参与的必要性,因此政府必须转变和下放职能、充分挖掘和释放市场机会、充分激发民众和市场积极参与的巨大活力,形成地方政府和社会市场有效分工,积极参与城市海绵体基础设施建设的社会强大推动力。

(4)智慧引领突出核心需求。“海绵城市”的规划建设理念,是对传统雨水处置模式的有效创新,对于治理城市旱涝有着直接贡献。通过注重强化雨水对城市自然水系以及地下水的补充和涵养,合理增加雨水蓄存和循环利用,以铺设适度规模的排水管网将多余的雨水排走。通过低影响开发模式防治内涝,可以有效地减少进入排水管网的雨水总量和单位时间内的雨水径流量,减轻排水管网的压力,减少扩建排水管网的巨额投资。同时,还可以增加雨水下渗量,从而减少城市地面沉降现象,强化城市自然水系的循环,以解决城市缺水的难题。使铺路过程整体考虑解决积水、雾霾和热岛三个“城市病”。据介绍,“JW生态铺面”由废旧塑料、水泥和碎石,利用结构力学原理制成,不仅整体造价和维修成本低于柏油马路,更重要的是由于塑料结构预留了气孔,它可以在下雨时快速渗水,并将雨水储存在地下。在城市气温升高时,此前渗入地下的雨水就会自然蒸发,降低路面温度,预防并减轻热岛效应。在空气通过气孔沉降和上升的过程中,空气中的二氧化碳等气体可以沉入土壤,滋养路面下的微生物。目前,新成立的万理晴国际控股股份有限公司与“JW生态工法”创始人陈瑞文进行该技术多地试点,在台湾及北京、上海和福建都有试点工程,其最大难点在于需要多部门的通力协作[33]。

(5)试点引领体现社会效益。海绵城市绩效指标的设计,应重点考虑工程项目规模(抓大工程,中枢项目;抓小、特、专项目)、民生关切程度(重点解决人口密集地区和重大基础设施)、项目进度(规划推进、指标落实、建设工程)、工程质量、社会成效(后续评估和反馈机制)、制度建设(立法奖励与惩戒、协调会商、优化项目流程、工作体制机制)、开发标准(借鉴发达国家经验标准,健全完善我国城市排涝标准)、资金使用和融资创新(按时、足额、可追查、合作运营等)、示范效应和模式推广(区域带动和低成本可复制模式)、公众参与(海绵城市的构建直接服务城市居民的生活、生产和城市生态,海绵体是与中、小、微相结合的重大系统工程,需要依靠公众的广泛参与)和产业孵化(培育和发展海绵城市上中下游生产链,激发社会市场参与活力)。同时要与绿色建筑相互动,倡导小区开发集中式雨水循环再利用,建立与小区绿化及污水处理厂中水利用等互补双赢模式(图7、8)。

图7 海绵城市水循环功能图解 图8 海绵城市建设要求及目标图解

四、问题讨论与建议及趋势展望

(一)中央城市工作会议精神的引领

时隔37年,中央城市工作会议2015年12月20日在北京举行[33],习近平、李克强作重要讲话。会议指出“城市是我国经济、政治、文化、社会等方面活动的中心,在党和国家工作全局中具有举足轻重的地位”,也是“我国各类要素资源和经济社会活动最集中的地方”,要提升建设水平,加强城市地下和地上基础设施建设,建设海绵城市,推进城市绿色发展,提高建筑标准和工程质量,高度重视做好建筑节能。要着力打造智慧城市,加强城市公共管理。要在“建设”与“管理”两端着力,转变城市发展方式,完善城市治理体系,提高城市治理能力,解决城市病等突出问题。会议提出,要强化尊重自然、传承历史、绿色低碳等理念,将环境容量和城市综合承载能力作为确定城市定位和规模的基本依据。城市建设要以自然为美,把好山好水好风光融入城市。要大力开展生态修复,让城市再现绿水青山。住建部部长陈政高对海绵城市建设工作提出5点要求:一是要确立目标。要争取把70%左右的雨水在当地积蓄、渗透,目标一旦确定,就不能动遥。二是要千方百计把雨水留下。要借鉴国内外经验,因地制宜利用好自然恢复、人工工程等办法留住雨水。三是要推进区域整体治理。雨水的收集、渗透涉及方方面面,必须在一定地域范围内统筹考虑、系统治理。不仅要划定区域,更要明确区域内的径流控制要求。要借鉴国外做法,研究实施雨水排放收费制度,建立责任制。四是要总体规划,分布实施。要按照海绵城市建设的目标要求,设置若干自然的、人工的工程项目,一项一项抓好落实。五是各级住房城乡建设部门、各城市要把海绵城市建设提上工作日程,全面规划、全面建设、全面启动。

(二)建设海绵城市这一系统性综合性历史性的造福工程,是一项长期而艰巨的任务,并非朝夕之事

海绵城市建设首先应做好全局战略规划,计及法律体系、财税政策、管理机制、技术与产业体系、人才培养、公众参与等环节[30]。雨洪治理包括保护现有的水系、湖泊,修复已被破坏部分的水生态环境,改造和提升现有排水体系以增强城市的排水能力,局部地区增加调蓄设施以提高超标降雨的抗涝能力。为此建议:一要引入弹性城市与垂直园林设计理念。从水资源利用的角度看,弹性城市就是促进水资源的循环多次利用,以此解决水危机。建好的弹性城市,每利用一次就相当于增加了一倍的水资源,如果通过建设反渗透技术,就可以达到水资源的N次利用,这样城市发展与水资源的矛盾就可以解决,实现了“水资源的弹性”发展。同时要引入垂直园林设计理念。这种理念要求将中水与雨水在建筑中得到充分利用,将园林搬到建筑立面上,使得建筑整体呈现海绵状态,雨水吸收后利用,中水回收后利用,达到污水弃于零。前文所述的雨养型屋顶绿化系统就是这种设计理念。二要做好社区海绵城市建设结合水生态景观美化与再造工作。海绵城市推而广之就是由海绵社区所组成的。三要在海绵城市建设中借鉴国外成功做法,研究实施雨水排放收费制度,建立责任制,引入碳排放测算机制。要按照海绵城市建设的目标要求,在城市中设置若干自然的、人工的工程项目,把目标要求工程化、具体化。四要促进海绵城市智慧化进程。当前我国海绵城市建设可以与正在开展的智慧城市建设相结合,实现海绵城市的智慧化,重点放在社会效益和生态效益显著的领域,以及自然与生态灾害重点应对领域。智慧化的海绵城市建设,能够结合物联网、云计算、大数据等信息技术手段,使原来难以监控的灾害变量变得容易掌控起来。未来的智慧排水系统不仅可以实现智能排水与雨水收集,还可以实现智能化水资源的循环利用,减少碳排放,节约水资源。

(三)海绵城市建设要实现生态优先,要协力解决好“多规合一”问题

建设海绵城市需要配置好空间资源,而城市规划具有空间资源配置、综合部署、总体布局的作用,所以,加强和改进城市规划,可以相对全面、快捷、高效地推进海绵城市建设工作。应在区域规划、城镇体系规划中统筹安排城市的水源、管廊、规模、生态布局。比如,结合城市水环境现状、公共绿地建设标准和城市组团隔离带需要,明确城市规划建成区的水域面积控制率、绿化率、生态用地保有率,做到“少填湖、少毁林”,尤其要科学调整城市竖向,城市用地范围确定之后,各专业规划应会同竖向规划确定控制高程,不能都在一个平面上。在这一过程中,涉及“多规融合”的问题。可以通过专项规划,通过借助现代先进的BIM技术来衔接各部门规划、分区规划,以及衔接控制性详细规划来实现。比如,研究修改控制性详细规划编制办法,将绿色建筑、下凹绿地、雨洪利用、中水回用等规划指标和要求纳入规划设计条件,减少城市及其各功能区、居住区的地表径流。中国城市规划设计研究院水务研究院副院长谢映霞介绍,我国湿地损失严重,10 年时间流逝近 5万 km2。所以,生态优先是建设海绵城市的基本原则之一。因此,城市开发中应保护水生态敏感区,如河流、湖泊、湿地、沟渠;绿地率、水面率、径流控制率应纳入总体规划。既要在控制性详规中对区域透水面积比例有个规划控制指标,也要在专项规划中体现植被草沟、透水铺装等,通过低影响开发设施,实现雨水自然渗透和可持续循环。鉴于建设海绵城市的意义就在于对城市径流污染的控制、径流量削减和地下水补充,维护城市良好的生态功能。因而休闲广场要铺透水砖,绿地要设置渗透井和渗水边沟等调蓄设施。城市绿地和公园湿地毕竟不是水库,其布局和竖向设计一定要与城市内涝防治系统衔接。北京奥林匹克公园广场雨水收集系统,是北京市公园绿地第一个大规模雨水利用工程,也是系统规划设计综合措施利用的成功案例。该公园中心区包括:树阵区、广场铺装区、中轴大道、下沉花园、休闲花园、水系边绿地及非机动车道等区域。根据实测数据,该工程年利用雨水量约40万m3,雨洪利用率高达98%,达到了预期标准,成了海绵城市建设的实践工程典范。

(四)海绵城市建设要避免“万能论”与“无用论”和“灰色派”与“绿色派”的极端误区

海绵城市建设的核心是推行现代雨洪管理体系[29]。从现代雨洪管理体系发展较早、推行比较好的国家及城市建设经验来看,这一系列技术与管理的变革从80年代延续至今,仍在不断发展和创新。从国内对海绵城市建设理念与内容的普遍理解和掌握程度、理论与技术体系的储备、工程实践经验的积累和相适应的管理机制建设等诸多方面来看,在几年内快速完成行业的整体转型,并大规模地推行,是面临巨大的挑战和不确定性的。这同样需要把握关键并进行理性冷静的思考,全面分析梳理海绵城市建设面临的困难、误区和障碍,从长远着眼近期入手来制定近远期规划,编制具有强指导性、实施性的专项规划,大量项目的具体设计招投标、施工建设,推行PPP模式,质量监督和保障,评估验收准备等事项,认真落实各城市尽快推进和落实海绵城市建设工作的焦点、重点和难点。试点城市的区域一般既包括改造难度极大的老旧城区,也包括部分新城区与待建区。旧城和新城的海绵城市建设,都会面临主客观两方面许多的巨大困难和障碍。如果缺乏对这些困难和障碍的清晰认知,以及高效的制度突破和安排,高效率的应对措施与策略,都将会极大地影响其后续工作的有效开展。因此,建设海绵城市首先要避免几个误区,如“只重视地下(上)不重视地上(下)”、“只重视灰色(绿色)不重视绿色(灰色)”[30]。对低影响开发的“万能论”与“无用论”或者说是“灰色派”和“绿色派”两种不同的认识主张,即完全依赖或完全否定灰色基础设施都并非LID的核心理念。同时还要明晰排水防涝、雨洪治理与海绵城市的关系。如一些城市的申报实施方案中,将海绵城市的建设内容狭义地局限于低影响开发分散式设施,而忽视了如多功能调蓄公园、管网提标改造、合流制区域内涝和污染控制等一系列综合方案和设施的建设。现代城市雨水系统,或者说海绵城市雨水系统,更多通过低影响开发(LID - Low Impact Development)和绿色雨水基础设施(GSI-Green Stormwater Infrastructure),结合必要的灰色基础设施实现雨水径流的“渗、滞、蓄、净、用、排”,实现高效能的“绿-灰结合”、“多级蓄-排结合”的因地制宜理想模式。而由企业和政府共同参与投资建设和运行管理的 PPP模式受到国家的高度重视并推广,试点城市并将额外获得10%的奖励。但PPP模式必须针对海绵城市各类项目的特点,以及不同企业的自身条件和优势,探索建设与运营等不同的阶段、面对政府与开发商等不同责任主体下的运作,这样才能达成更科学更持续的推进力,才能保障海绵城市建设的科学有序发展

(五)海绵城市建设热潮下应有的冷思考

城市快速发展改变了地表自然格局和城市上空的降水规律(雨岛效应),造成了水循环过程的畸变。开展海绵城市建设,关键是要落实“一片天对一片地”的精髓,将内涝水“化整为零、变害为利”,在城市水文单元上实现自然积存、自然渗透、自然净化。“海绵城市”的哲学是对简单工程思维的反思。海绵城市相对于常规的水利和雨洪管理、城市基础设施及建筑工程,在哲学层面上有以下几个特点:第一、完全的生态系统价值观,而非功利主义的片面的价值观;第二、就地解决水问题,而不是将其转嫁给异地;第三、分散式的民间工程,而非集中式的集权工程;第四、慢下来而非快起来,滞蓄相对于排泄;第五、弹性应对,而非刚性对抗[32]。近年来,中央政府高度重视城市雨洪问题及水环境的综合整治,2012年相继发布文件(国发23、国办发36号文),指导城镇排水防涝基础设施的建设,提出了《城镇排水(雨水)防涝综合规划》编制要求与总体方向。2014年《指南》的发布以及海绵城市建设试点,在全国掀起了海绵城市的建设热潮。但在各城市真正推进工作过程中,还存在不少的困惑和问题,直接影响试点城市的推行效率以及实施方案科学性[31]。“海绵”的概念不但应在城市范围内体现,也应该在区域和国土范围内体现,所以,海绵城市长期的远大目标应该是大视野的海绵国土。因此,对“海绵城市”概念需要有更深刻的理解,否则“海绵城市”建设将可能很快就沦为地方政府新的 GDP增长点,职能部门又多了一个权力寻租的机会,各类工程公司又有了一个牟取暴利的借口,甚至是新一轮的诸如河道整治、挖湖堆山之类的“破坏性建设”。对此,北京建筑大学教授车伍认为,海绵城市建设的热潮为行业发展带来重大机遇与挑战,更面临着诸多有待探讨的现实问题。海绵城市建设的理念和愿景很好,但是如果认识不到问题的实质,并且不能踏踏实实地将其解决,海绵城市建设可能会半途而废[30]。中国工程院院士王浩认为:海绵城市建设要处理好七个关键问题,包括城市海绵体规划技术;“渗、滞、蓄、净、用、排”措施的布局及调度运用技术;城市排水系统规划技术;城市排水规划标准完善;设计方法改进;城市洪涝预警调度系统;海绵城市建设目标的可达性分析[31]。

(六)我国海绵城市建设的趋势展望

长期来看,我国城市雨水系统建设模式必然向海绵城市——低影响开发雨水系统建设模式转变。无论是工程界、学术界还是政府管理者都已经清晰认识到原有的目标单一、高碳排放、高污染、粗放型的雨水排放模式已经难以为继。但从一些雨水管理领先国家的推进经验来看,这一转变和新体系的建立绝非一蹴而就的事,是一个长期而艰巨的系统工程,必须在管理理念、政策机制等方面有重大突破和重点支持,必须建立系统的基础理论、工程技术体系、专业人才队伍和培育新型的产业等等,期望短期内快速见效恐欲速而不达。我国海绵城市建设的试点,正是向这个方向转变迈进的一大步和跨越式发展的尝试。这就难免可能出现偏差甚至出错,我们应该让海绵城市建设真正成为“美丽中国”和未来“绿色城镇化”的有力抓手和一种长效机制,充分发挥其在我国的城镇化和城市群建设发展过程中的重要历史作用,为我国人民共谋宏伟福祉共创安康环境服务,为中华民族的伟大复兴和繁荣富强奠定良好的地理环境和资源条件。

参考文献:

[1]水利部.中国缺水城市排名名单[ EB] .中国纸金网,2014-05-13[2014-12-28].http://smesun.com/browser/show.php?itemid=20479.

[2]杜雨欣.全国657城中有300多属严重缺水或缺水城市[EB].新华社,2014-05-18[2014-12-28].http://env.people.com.cn

/n/2014/0519/c1010-25033549.html.

[3]李彤玥,牛品一,顾朝林.弹性城市研究综述[J].城市规划学刊,2014(5):23-31.

[4]仇保兴.海绵城市(LID)的内涵、途径与展望[J].建设科技,2015(1):11-18.

[5]杨阳,林广思.海绵城市概念与思想[J].南方建筑,2015(3):59-64.

[6]李浩.城镇化率首次超过50%的国际现象观察[J].城市规划学刊,2013(1):43-50.

[7]章林伟.海绵城市建设概论[J].给水排水,2015(6):1-5.

[8][德]恩格斯.自然辩证法[M]//马克思恩格斯选集(第四卷).北京:人民出版社,1995:383.

[9]徐振强.我国海绵城市试点示范申报策略研究与能力建设建议[J].建设科技术,2015(3):58-63.

[10]Budge T.Sponge Cities and Small Towns:a new economic partnership[M]//Rogers M F, Jones D R. TheChanging Nature of Australia’s Country Towns.Ballarat,Australia:Victorian Universities Regional Research Network Press,2006.

[11] Stern D N, Mazze E M. Federal water pollutioncontrol act amendments of 1972[J]. American BusinessLaw Journal, 1974, 12(1): 81-86.

[12] Dietz M E. Low impact development practices: Areview of current research and recommendations forfuture directions[J]. Water, air and soil pollution, 2007,186(1-4): 351-363.

[13]张园,于冰沁,车生泉.绿色基础设施和低冲击开发的比较及融合[J].中国园林,2014(3):49-53.

[14]鞠茂森.关于海绵城市建设理念、技术和政策问题的思考[J].水利发展研究,2015(3):7-10.

[15]Ignacio F.Bunster-Ossa.SpongeCity[M]//S.T.A. Pickett,M.L.Cadenasso,Brian McGrath.Resilience in ecology and urbandesign:linking theory and practice for sustainable cities.New York:Springer,2013:301-306.

[16]Chung-Ming Liu, Jui-Wen Chen, Yin-Si Hsieh,MingLone Liou,Ting-Hao Chen. Build sponge eco-cities to adapthy droclimatic hazards[M]//Walter Leal Filho.Handbook ofClimate Change Adaptation.Berlin:Springer,2014:1-12.

[17] Amy Standen.Building Sponge City: Redesigning LA ForLong-Term Drought [N].Morning Edition(NPR),2015-01-22.

[18]俞孔坚, 李迪华.城市景观之路 : 与市长交流[M].北京:中国建筑工业出版社,2003:149.

[19]丁年, 胡爱兵, 任心欣. 深圳市低冲击开发模式应用现状及展望[J].给水排水,2012,38(11):141-144.

[20]董淑秋, 韩志刚.基于“生态海绵城市”构建的雨水利用规划研究[J].城市发展研究,2011(12):37-41.

[21]俞孔坚,李迪华,袁 弘等.“海绵城市”理论与实践[J].城市规划,2015(6):26-36

[22]王云才, 崔莹, 彭震伟.快速城市化地区“绿色海绵”雨洪调蓄与水处理系统规划研究——以辽宁康平卧龙湖生态保护区为例[J].风景园林,2013(2):60-67.

[23]孙曙峦.“海绵城市”值得期待[N].中国环境报,2013-11-06(2).

[24]张书函.基于城市雨洪资源综合利用的“海绵城市”建设[J].建设科技,2015(1):26-28.

[25]国外建设“海绵城市”面面观[EB].http://stock.n8n8.cn/news/ccjxw/1411010.htmlwww.n8n8.cn,2015-08-05.

[26]沃夫冈·F·盖.海绵城市和低影响开发技术——愿景与传统[D]. 2015-04-04, 景观设计学 / 论文10-21.

[27]王 宁,吴连丰.厦门海绵城市建设方案编制实践与思考[J].给水排水,2015(6):28-32.

[28]俞孔坚.海绵城市的三大关键策略:消纳、减速与适应[J].南方建筑,2015(3):4-7.

[29]杨芮.瑞士再保险:亚洲城市受水灾威胁风险最大[EB].第一财经,http://business.sohu.com/20130924/n387123655.shtml.2013-09-24.

[30]车伍.建设海绵城市要避免几个误区[J].城市规划通讯,2015(10):11.

[31]车伍,赵 杨,李俊奇.海绵城市建设热潮下的冷思考[J].南方建筑,2015(4):104-107.

[32]俞孔坚.“海绵”的哲学 [J].景观设计学 ,2015,14(2):4-9.

[33] 中央城市工作会议在北京举行[N].光明日报,2015-12-23.

[34]翟立.海绵城市:让城市回归自然[J].中国勘察设计,2015(7):42-45.

[35]彭海阳,詹圣泽,郭英远.基于厦门前沿的福建自贸区对台合作新探索[J].中国软科学,2015(8):72-88.

[36]詹圣泽.海西建设中的厦门优势[J].海峡西岸,2009(8):46-47.

[37]詹圣泽.城镇化建设中的社区微管理实践[J].企业研究,2015(3):65-66.

[38]詹圣泽,侯武社.改革直至取消户籍制度是城镇化发展的关健[J].中国人口·资源与环境,2013S2(11):496-498.

[39]王文亮,李俊奇,王二松等.海绵城市建设要点简析[J].建设科技,2015(1):19-21.

[40]胡楠,李雄,戈晓宇.因水而变——从城市绿地系统视角谈对海绵城市体系的理性认知[J].中国园林,2015(6):21-25.

[41]胡灿伟.“海绵城市”重构城市水生态[J].生态经济,2015(7):10-13.

[42]武春丽.海绵城市:从理念到实践[N].中国建设报,2015-05-19.

[43]车伍,闫攀,赵杨,Frank Tian.国际现代雨洪管理体系的发展及剖析[J].中国给水排水, 2014, 30(18):45-51.

[44]中华人民共和国住房和城乡建设部.关于印发《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》的通知(建城函[2014]275号)[Z].中华人民共和国住房和城乡建设部,2014-10-22.

[45]中华人民共和国住房和城乡建设部.住房城乡建设部关于印发城市排水(雨水)防涝综合规划编制大纲的通知[EB].中华人民共和国住房和城乡建设部, h t t p://w w w.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbwj_0/jsbwjcsjs/201306/t20130627_214142.html.2013-06-18.

[46]国家发展改革委, 中央编办, 公安部, 民政部, 财政部, 人力资源和社会保障部, 住房和城乡建设部, 农业部, 人民银行, 银监会, 国家标准委. 关于印发国家新型城镇化综合试点方案的通知[Z].发改规划〔2014〕2960号.

[47]国家发展改革委,财政部,国土资源部,水利部,农业部,国家林业局.关于印发国家生态文明先行示范区建设方案(试行)的通知[Z].发改环资〔2013〕2420号.

[48]财政部办公厅, 住房和城乡建设部办公厅, 水利部办公厅. 关于组织申报2015年海绵城市建设试点城市的通知[Z].财办建〔2015〕4号.

[49]住房和城乡建设部办公厅关于开展国家智慧城市试点工作的通知[Z].建办科〔2012〕42号.

[50]福建省住房和城乡建设厅.关于印发《福建省“提高城市透水率”专项行动技术指南(试行)》的通知(闽宜居指办〔2014〕25号)[Z].福建省住房和城乡建设厅,http://www.fjjs.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/flfg_zfxxgkml/qt/201406/t20140616_95343.htm.2014-05-30.

[51]如何建设“海绵城市”[EB].http://www.chla.com.cn 2014-12-02来源:经济日报.

(本文责编:王延芳)

New Trends and Practical Research on the Sponge Cities with Chinese Characteristics

WU Dan-jie1,2,ZHAN Sheng-ze1,3,LI You-hua4,

TU Man-zhang5,ZHENG Jian-yang1,6,GUO Ying-yuan7,PENG Hai-yang1,8

(1.SchoolofeconomicsandmanagementofNorthwesternUniversity,Xi’an710127,China;2.Schoolofpublicaffairs,JiangxiaFujian,Fuzhou350108,China;3.XiamenHaitouGroup,Xiamen361026,China;4.JimeiUniversityRealEstateResearchInstitute,Xiamen361021,China;5.XiamenTongBoConsultingCo.,Ltd. ,Xiamen361009,China;6.XiamenCityFinancialAuditCenter,Xiamen361001,China;7.SchoolofPublicPolicyandAdministration,Xi’anJiaotongUniversity,Xi’an710049,China;8.FujianLifengFootwearIndustrialdevelopmentCo.,Ltd.,Putian351119,China)

Abstract:Through combing sponge city (LID) of origin and our country puts forward the background and sponge of stormwater management, elastic city, eco city, low carbon city, low impact development mode and urban sustainable development of urban core concept and scientific connotation that sponge urban construction is closely linked with the rain and flood control, sponge city and eco city, low carbon city, smart city existence theory of progressive complement each other closely linked. The idea and thought of sponge city is advanced, continuous and effective. It is helpful to promote the transformation of the traditional concept of urbanization construction and the sustainable development of urban agglomeration modernization. By analyzing and studying the Chinese ancient home and abroad lid construction achievements in the classic, research ideas of sponge cities targeted content, technology and methods, construction ways and implementation strategy, exploring the Chinese characteristics of the lid pilot experience mode and case collection results. It is pointed out that the misunderstanding existing in the construction of the lid and should pay attention to avoid the problem, and the prospect of the new development trend, for construction of sponge cities in our country continue to accumulate experience, to implement spirit of conference of job of central city, guide sponge cities in our country construction are very active and important practical significance.

Key words:sponge city; regional economies; resource environment; urban and rural construction; rain and flood control; low impact model; The central city meeting;urbanization

作者简介:吴丹洁(1968-),女,福建泉州人,西北大学经济管理学院博士生,研究方向:企业管理、区域经济。通讯作者:詹圣泽。

基金项目:国家自然科学基金“创新环境评价及区域差异研究”(71273209)项目;福建拓展一带一路沿线国家经贸关系的对策思考(FJKX-B1512)、智能低碳城市的促进政策研究(2012QNJJ014) 、“福建自由贸易试验区建设研究”(FJ2015A04)和“福建自贸港区统筹发展及其法律问题研究”(FJ2015B034)项目的合作研究成果。

收稿日期:2015-10-09修回日期:2016-01-11

中图分类号:F29

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2016)01-0079-19