质量伦理、信息传递与模式变革:社会责任视角下食品企业的战略创新

余吉安,杨 斌

(1.北京林业大学经济管理学院,北京 100083;2.清华大学经济管理学院,北京 100084)

质量伦理、信息传递与模式变革:社会责任视角下食品企业的战略创新

余吉安1,2,杨斌2

(1.北京林业大学经济管理学院,北京100083;2.清华大学经济管理学院,北京100084)

摘要:质量管理本身的意义即在于强化产品从生产到消费的全过程的质量控制。在质量危机的今天,质量管理是重要的企业社会责任行为和企业商业伦理的重要内容。当前出现的种种质量问题,仅仅加强质量管理是不够的,还需要从伦理上和战略上强化质量。质量伦理战略通过创造新的商业竞争模式,改变游戏规则,从社会责任方面进行战略创新,通过构建高成本壁垒,提升企业经营的正当性,形成差异化竞争。质量伦理战略以非市场策略的方式重塑企业的商业价值,满足消费者和大众的期待,在当前的质量危机中对应对质量诉求,对企业乃至产业的长远发展,具有重要意义。

关键词:质量管理;质量伦理;信息传递;企业社会责任;战略创新;全产业链

一、引言

近年来食品安全问题频发,从2003年被质疑与SARS爆发有关的果子狸,到调料中的苏丹红、火锅底料的工业腊、大米剖光(毒大米),到2008年最严重的“三聚氰胺”奶粉和2011年3月曝光的“瘦肉精”、染色馒头和粉条,4月出现的泔水食用油(地沟油)等一系列食品安全问题,成为中国各界最为关注的焦点之一。使消费者在心理上承受着巨大的食品安全压力,使他们对当前的产品安全问题充满担忧。

无论是从严峻的产品安全现实问题来看,还是从党和政府对(食品)产品安全问题的重视程度来考虑,或从群众对当前产品安全问题极不满意的态度来思量,都迫切需要建立一种新的机制和模式,不仅要在微观层次从企业内部控制好产品质量,还要以宏观整体思想从企业战略和社会责任的高度来审视,重构企业发展模式。基于食品安全的背景,本文提出“质量伦理”,从企业社会责任(CSR)的视角,从“战略”上来研究产品质量和安全问题。

二、相关研究回顾

食品安全问题是食品供应链上各利益相关者的社会责任问题,多元主体的“责任缺失”是导致食品安全问题的关键成因[1]。食品安全根本治理需要进行底层设计,需建立全国统一的食品安全云服务平台,提升从田间到餐桌的全程无缝实时治理和服务能力[2]。食品安全治理的多元主体参与是打破现有食品安全管理困境的重要保证[3]。为有效解决食品安全问题,中央加大了治理力度。2010年2月设立了国务院食品安全委员会。2013年召开的中央农村工作会议强调,用“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”,确保广大人民群众“舌尖上的安全”。2014年中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》提出建立最严格的覆盖全过程的食品安全监管制度;《2014年食品安全重点工作安排》明确围绕重点产品、重点行业,着力从婴幼儿配方乳粉、肉制品、食用油等九个方面开展治理整顿,坚决打击侵犯食品安全的违法乱纪行为。2014年送交全国人大常委会审议的《食品安全法(修订草案)》,明确了各级政府的责任。责任制度的引入,弥补了单一的监督检验的不足[4],进一步完善政府监管机制,加大食品安全检查力度与食品安全违法行为的处罚力度。

王虎和李长健(2008)[5]认为,食品安全治理必须综合利用监管者与法院这两种力量,实现二元共同合理分配剩余立法权与执法权。Yasuda(2012)[6]研究发现,美国主要的食品安全管制并没有明显减少食源性疾病的爆发。王常伟和顾海英(2013)[7]通过调查蔬菜种植户农药药量发现,蔬菜农药残留检测可有效规范农户施用农药行为,但签订销售合同、参加合作社等市场组织模式以及宣传指导、种植管制等政府控制政策并没有完全抑制菜农超量施用农药。所以,齐萌(2013)[8]认为,《食品安全法》颁布之后食品安全问题仍频发,主要是由于食品安全的威权监管模式失灵,食品安全监管模式需要从威权管制向合作治理转变。如专家参与食品安全治理,从改革食品安全监管的方式、渠道以及监管工具入手,扩大食品安全监管制度中的科学理性因子[9]。

食品质量安全信息是消费者选择、购买食品的重要依据[10],而且消费者喜欢获得所有生产阶段的数据并愿意为精确的生产信息支付更多的钱[11]。利用质量信号传递机制,有助于解决或缓解食品市场的信息不对称[12]。建立良好的食品安全信息传递机制对解决食品市场失灵问题具有积极意义[13]。由于契约的不完全性,传统信号发送和信息甄别制度对食品中的经验品和信任品失灵,但通过信息技术带来的信息透明和信息可追溯,可以部分解决不完全契约导致的问题[14]。那么,从完善追踪技术、建立信誉机制等方面改善可追踪系统的信息传递效率[15]。企业实施可追溯体系依赖于食品链中各环节的经济活动参与者的合作[16]。

从网络治理途径角度来看,当前的食品安全供给网络呈现出“碎片化”特征,正是这种“碎片化”迷失了食品安全供给主体的角色,使他们错判了自身应该承担的食品安全供给责任[17]。姜启军(2013)[18]实证研究发现,企业社会责任是食品企业进行质量安全管理的有效途径。食品企业应遵守道德指南,制定食品安全伦理决策的原则,充分考虑企业应承担的社会责任、企业所拥有的基本权利和义务等问题,使社会和伦理的要素不会迷失在企业竞争之中,有效化解食品安全伦理风险[19]。企业道德规范有利于促使其生产正常食品[20]。食品安全问题的治理,从企业外部基础设施建设角度的分析较多,下文将从食品企业的道德规范出发,建立企业质量伦理,通过伦理建设彰显企业社会责任,以此从企业内部治理食品安全问题。

三、质量伦理

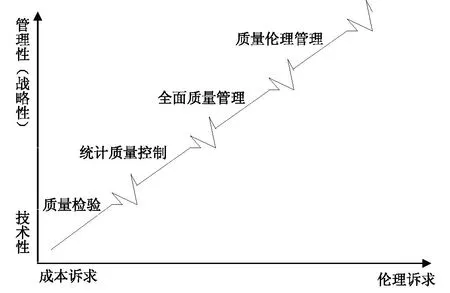

(一)从质量检验到质量伦理跃迁

质量管理经历了质量检验阶段(20世纪初至30年代末)、统计质量控制阶段(40年代至50年代末)、全面质量管理(TQM)阶段(60年代起至今)三个发展阶段,质量管理的每一次变革,都促进了整个经济系统的产品质量的提升。当前对质量管理的研究和实践,主要停留于企业内部的一般管理,或者仅仅作为竞争的手段。食品安全预警体系,如国家质量检验检疫总局于2007年4月正式推广应用的“快速预警与快速反应系统”(RARSFS),2007年8月卫生部建立的全国食品污染物和食源性疾病监测网络等[21],强调的是通过外部制度的预警设计来防范食品安全问题,食品安全监管国际软法在我国的实施也存在诸多困境[22]。食品安全问题凸显社会系统缺乏一种适应市场体制的普遍主义经济伦理,微观表现为转型期我国食品企业责任伦理的缺位[23]。食品从生产、分配、流通到消费过程中,充满了伦理道德的价值诉求[24],当前的质量管理不仅仅是质量管理的技术层面的问题,而是企业伦理问题。

伦理诉求是高瞻远瞩公司的核心理念,在严峻的产品安全问题以及激烈的市场竞争的形势下,需要从源头上预防食品安全问题的发生,把企业经营伦理和内在道德驱动明确纳入企业战略管理的整体进程中[25],从企业文化上建构食品安全的伦理防线[26],强调伦理原则,突出质量所体现的“以人为本”、“诚信为本”的社会责任。企业的竞争从技术与产品的竞争、制度的竞争迈向以理念价值为核心的软实力竞争的新阶段[27]。同时,“食品质量”的概念要大于“食品安全”的概念,“食品安全”只是“食品质量”的一个属性[28]。本文将引入“质量伦理”来分析质量管理的发展。所谓质量伦理,就是产品或服务满足消费者和公众在质量上的期望,符合人们对提供产品或服务的企业在质量上的道德标准,是企业社会责任的微观表现。质量伦理要求:(1)确保产品质量符合质量标准的同时,也符合消费者和公众对质量的期望。不符合标准的产品可能仍然符合人们的期望,不符合人们期望的质量标准的产品即便符合工艺要求的质量标准,实际上都是违背质量伦理的要求的。(2)质量观念嵌入企业文化或员工行为中。确保产品质量达到标准、符合期望,是企业的价值观,是企业员工自觉的行动;任何违背质量伦理的行为,都将受到排斥或惩罚。

当前盛行的TQM并不同于ISO9000认证和BS5750标准,后者只是帮助实现TQM目标的质量管理系统和结构[29]。TQM不是仅仅限于对产品的持续改进,而是通过质量来驱动全企业范围的管理以提升客户满意度。在中国市场化进程不断深入的今天,产品仍然存在大量的质量问题,而食品问题尤为突出,媒体反复曝光的超市过期食品、染色馒头等等诸多问题,充分反映了在今天我们没有足够重视质量问题。TQM的思想并没有真正落实到实际工作中,其原因也在于质量伦理并没有嵌入企业文化中,没有植根于企业管理层和企业员工的思想中。因此,无论是企业外部还是企业内部,都需要重塑企业伦理。

最初的基于成本考量的检验、统计控制、全面质量管理等质量管理手段,仍然是源于技术角度,无论是食品安全认证制度、食品可追溯制度,还是全供应链信息披露制度[14],尽管降低消费者识别安全食品的成本,提高市场效率、减少食品安全问题,但这些手段主要是技术手段,并没有从企业内部和文化方面根本上解决食品安全问题。质量伦理管理,即为应对“伦理诉求”管理手段。那么,质量管理在经过质量检验阶段、统计质量控制阶段、全面质量管理阶段三个阶段后,开始进入了“质量伦理管理”阶段。具体如下图1所示。

图1 质量管理发展历程

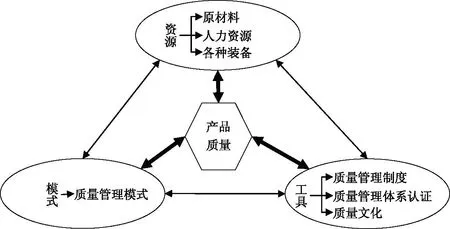

(二)质量伦理的微观基础建设

质量伦理需要从具体的行为中才能体现出来,形成对食品消费安全的普遍信任[30],这就需要建立实现食品消费安全所必需的微观基础。基于集成单元、集成模式和集成工具的集成分析架构[31],质量伦理的建设需要从资源本身、模式构建和工具选择上来实现方式(见图2)。

图2 集成视角下的产品质量保证关系

(1)在资源上,要确保使用的原材料质量参数过关,做研发和实施生产的人力资源要合格,各种装备正常运转等,将有利于确保质量稳定。

(2)在模式上,不同的质量管理和控制模式将对产品质量有不同的影响,质量管理的发展历程本质上就是质量控制模式的变迁历史。在质量控制模式上,从传统的原料控制到生产控制,再到物流环节的流程上的质量控制,发展到全产业链式的控制,整个质量控制过程逐步延长。

(3)在工具的选择上,不同的质量管理工具将对产品质量的保障程度有直接影响。如在次品率的要求上是选择6σ还是5σ,则体现了合格产品率的高低;有关质量控制的ISO9000、14000等,不断标准化,而且也不断在创新;从单纯的物理工具如各种检测手段,到管理工具如质量文化等,从硬工具转向软工具的变化,实现质量管理工具的系统化。

由于食品安全因素中主要有农作物生长的环境、种子、农药、化肥、存储及加工等环节,那么这就极有必要建立全产业链的食品安全风险管理与社会治理体系,通过渠道控制,实现食品信息控制、质量控制和成本控制,使食品的每一个环节可以得到可靠而有效监管。从渠道上来看,控制农品生长的水、土、空气等环境因素,控制种子安全和农药、化肥的使用,科学加工和存储以防止二次污染以及添加剂使用的风险。在食品信息掌握上,构建食品安全综合信息系统,对农作物生长情况、病虫害情况、农产品生产、食品流通,通过生产与流通的标准化、规范化实现“来源可追溯、去向可查证、责任可追究”的食品信息体系。在成本上,食品的规模生产、流通,以及各环节监测技术的使用及创新,可以有效降低分散化生产与经营的食品安全监控成本。

(三)质量伦理战略与战略创新

质量伦理战略就是改变单纯的商业战略,建立围绕CSR和商业伦理的新的游戏规则。质量伦理不仅有利于保证产品质量符合标准,也符合人们对质量的期望。而且提高质量还可以形成“戴明链”,即:高质量可以增强企业的竞争力,企业竞争力的提升可以增加份额,进而就可以创造更多工作、提供更多的工作岗位,形成“改进质量→提升企业的竞争力→增加份额→增加工作机会”的“戴明的链式反应”。企业的发展,实际上是可以为员工带来更好的工作条件,这也有利于实现企业其他的伦理行为,如环境伦理、雇佣伦理、慈善等。因此,质量伦理战略就成为一个新的战略,是战略上的创新。

质量伦理战略,是以质量管理模式和文化为主要手段,坚持“以人为本”、“诚信为本”,以“客户第一”为标准,兼顾企业其他外部利益相关者的利益,兼顾经济效益和社会效益,来实现企业战略目标。质量伦理战略本质上也是为客户创造新价值,改变了原有的商业竞争模式。企业质量伦理战略的实施,一方面是通过过硬的质量来提升企业品牌,同时也通过伦理来促进企业品牌建设。更为重要的是,质量伦理战略通过非市场策略来推进企业战略全局,具有高成本壁垒、正当性(Legitimacy)、差异化的战略特征[32]。因此,在当前质量危机的情形下,从社会责任的视角来审视质量问题,从伦理角度分析和研究质量,提出质量伦理战略既具有重要的社会意义和价值,同时对企业重塑形象、赢得竞争具有重要的现实意义。

四、基于质量伦理的食品安全治理模式创新

一系列的质量安全问题,已经给“中国制造”造成“低质”、“低劣”、“假冒”形象的危机了。我国食品毒理学学科的创始人之一陈君石院士认为,食品安全第一责任人是企业,企业不讲诚信,政府投入再大也管不过来[33]。要想改变质量低的刻板印象,必须要变革企业质量管理体系——由单纯的技术视角向伦理视角转变,通过构建企业质量伦理体系的战略性创新来达到食品安全治理。

(一)企业质量伦理体系的建构

1.质量文化的培育

质量安全问题的屡屡发生,其原因在于:“质量是企业的生命”的质量观念并没有成为员工思维和企业文化的一部分。企业文化是企业社会责任的内在前置驱动因素,质量改进和经济绩效是调节“文化-责任”关系的内部情境因素[34]。食品质量安全可追溯技术对质量管理具有重要意义[35]。然而我国食品质量安全事件频发的深层次原因并非技术问题,而是道德问题、法律问题[36]。周志良(2005)[37]认为,竞争和正直之间是相容的,企业道德水平是约束企业经营高度的战略“制高点”,充分发挥“道德优势”的牵引作用,是获得企业可持续竞争优势的必然选择。质量文化的培育可以提升食品安全的各种技术和制度的有效性。通过物质层、制度层及价值观层面的系统的质量文化建设,将质量对企业和社会的意义嵌入到企业员工的思想和行为中,培育卓越质量的企业文化。

2.管理模式的创新

与塑造的质量伦理相对应的则是这种伦理的物化,可以从制度和管理层面变革以往的模式,而形成当前质量伦理问题的根源则在于制度和管理模式的缺陷。变革管理模式将使质量伦理固化为行为,从制度上消除可能存在的不足和漏洞。

由于农产品交易环节之间的信息不对称与监管困难,供应链单一环节主体的经济行为不能解决食品安全信息“怎样传递”和“如何更有效地传递”问题[38],对食品供应链进行一体化管理,将整个链条衔接起来进行监控可以较好地解决食品安全问题[38-39],这使农产品和食品企业逐步走向纵向一体化经营、连锁经营、长期合作等方式以节约信息成本和监控成本[40-41]。尽管可追踪系统提高了企业对供应链的控制,有利于加强食品安全和质量信息的管理,可以在市场中建立产品的声誉[42],但这在实际的操作上增加了整个供应链的交易成本,而且,建立在个人信用基础上的联合征信系统[43]成本高昂,这势必会推高整个农产品和食品的价格。那么最终的“一体化”经营,实际就是将农产品交易的诸多环节内部化,“全产业链”便应运而生,提供了一个新的质量控制模式。在整个行业尚没有建立高的质量伦理时,通过内部化食品供应链,将会形成独特的“品牌”,进而提升消费者购买意愿[11]。食品企业可通过打造“全产业链”,通过管理模式的变革与创新来达到质量伦理的形象塑造,这是通过投资社会责任、提升经营伦理水准来提升企业伦理形象和声誉,进而获取特殊的竞争优势。

从质量的角度来看,全产业链确保了产品生产的各个环节都给与制度上的保证。在全产业链模式下,产业链的各个环节都是内部化的,较好地保证了产品的源头、过程等多个方面,没有来自于外部的质量风险,这有利于在企业内部构建和实施一整套的质量管理标准和手段,而且从源头抓起之后,在既定的流程下,往往不容易出现质量问题,而且可以使产品质量得到有效追溯。因“三聚氰胺”而破产重组的“三鹿”、“蒙牛”,以及面临“瘦肉精”危机的“双汇”都是因源头(原材料)出现问题而造成整个企业的危机。

3.管理模式的质量伦理信息传递

企业伦理对企业社会责任与组织绩效有显著正向影响[44]。在信息不对称条件下,食品企业缺乏提供高质量食品的动力,这导致低质量食品驱逐高质量食品,并使整个食品市场上的食品质量呈下降趋势[45]。一家食品企业如果要赢得市场,必须通过向市场释放某种信号,以传递其产品的高质量,农产品品牌战略是很好的选择[45]。然而,农产品品牌战略的微观基础仍需要根植于管理模式,而“全产业链”即成为一种强烈的信号:

(1)“全产业链”建立了高成本壁垒,形成了差异化的竞争战略模式[32]。食品市场的准入壁垒较低,价格竞争成为竞争的主要方式[46]。在不完全质量信息情形下,高质量商品价格将因支付信号传递成本而高于完全质量信息情况下的价格[47]。“全产业链”的建立需要强大的资本支持和管理能力,这不是中小企业能够做到的。“全产业链”通过供应链诸多环节的内部化,既可以降低生产成本,也提高了行业准入壁垒。正因为“全产业链”只有少数企业能够做到,所以这在实际上形成了一种可以确保食品安全的声誉。这种声誉机制能够有效阻遏企业潜在的不法行为[48]。

(2)“全产业链”树立了企业有社会责任感的、可信赖的形象。“全产业链”为消费者提供了最为便利易行的产品质量保证信息——产品的任何质量问题都是企业的问题,而不是供应商的问题。“全产业链”形成了更易于追溯的可追溯体系及食品安全全程监管,这更易于解决食品交易中的信息不对称问题[49]。而且消费者愿意为可追溯食品的安全信息支付额外的价格,支付意愿也随着安全信息层次的上升也相应提高[50]。这在实际上形成了对企业外部利益相关者的承诺,对消费者负责提供安全、健康食品的承诺。

市场经济的道德基础最重要的是信誉或信任[51]。很多企业是通过在企业外部的活动来体现对外部利益相关者的重视,如慈善、捐助等,却缺乏基本的质量保证,缺乏质量伦理。管理模式的变革使企业管理从单纯地依赖于产品和营销传递伦理信息,向依靠管理模式来传递伦理信息转变。“全产业链”传递的信息是:先进的管理模式,有社会责任感的、可信赖的形象,提供的产品有质量保证,持续创新并关心客户。这种管理模式上的企业伦理投资,将会会形成一种伦理优势[52]。

(二)质量伦理塑造的外部措施

企业外部的社会条件的建立,有利于降低企业对利润的单纯的冲动。坚持“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”的食品安全治理的标准,通过塑造质量伦理的社会条件,提高全社会的质量伦理水平。

1.始终坚持“四个最严”标准

(1)提高与完善食品安全标准

提高与完善食品安全标准,提高行业准入门槛和标准,限制机会主义和道德风险的食品企业的进入。从政府角度来看,提高食品安全标准,形成“最严谨的标准”,可以减少行政和法律上不确定的食品问题,如清理食品添加剂。在当前食品质量危机严峻的情况下,国家及时修改和颁布新的食品添加剂的标准,企业积极按照相关规定实施质量伦理战略,这既是满足消费者对食品的质量诉求,更为重要的是在消费者食品信息不完美的情况下,可以满足消费者食品安全需求。

(2)增强政府和社会各界监管水平。

增强政府食品安全监管部门的监督水平,增强监管力度和提升监管手段,尤其是要提高食品安全检测技术,如对地沟油的监测就曾因为监管部门不掌握相关技术,而向社会征求相关检测技术。通过加大对食品安全的监管力度和提升监管手段,使食品安全企业的食品产业链的质量能够得到有效披露和快速追溯,有效遏制食品企业的道德风险和机会主义。政府可建立食品企业荣誉榜和黑名单,加大奖励和惩处的公示力度,利用食品安全信用档案跟踪食品企业的生产经营行为。积极响应消费者针对食品安全问题的投诉和法律诉讼,降低消费者维权成本。

鼓励媒体、专家等专业人士发挥专业水平参与到食品安全监管中来,通过媒体披露和专家挖掘,使隐藏的食品安全问题曝光出来。在社会各界的监督下,从而达到“最严格的监管”的效果。

(3)加大对食品问题企业的惩处力度和行政问责

违法的低成本使问题企业铤而走险,通过“最严厉的处罚”提高违法的经济成本和刑事成本,并延长食品违法的追溯期,使食品问题企业能够意识到生产问题食品这样的短期行为在社会各界的监督下不仅不能匿行还将受到巨大的经济处罚甚至刑事处罚,面临终身的经济和信誉受损。

对任何食品安全问题,政府监管部门任何包庇行为和不作为也都将受到“最严肃的问责”,这既使政府监管部门勤于监管,也使食品企业无侥幸心理,也有利于防止政企之间的媾和腐败行为发生,有效遏制食品安全问题。

2.增强质量安全宣传力度和宣传伦理性

(1)政府加强食品安全的法制教育,使食品企业在“四个最严”标准下企业必须遵守食品安全法律法规,执行食品安全标准最严谨的标准,也必须认识到在政府和社会各界最严格的监管下,任何违法违纪行为都将受到最严厉的处罚,政府食品安全监管部门的任何不作为行为和腐败行为都将面临最严肃的问责。

(2)政府和媒体需要加强食品质量安全宣传,提高消费者的质量安全意识和企业的质量管理意识,培养和提高消费者的生命健康意识和食品安全问题防范意识,提升有关食品安全识别的知识和能力,提高整个社会的质量安全需求。

3.鼓励食品和农产品的全产业链经营

在全国各地建立的国家食品安全基地以及其他实体机构,促进国家食品安全基地与其他单位产业化合作,鼓励食品和农产品企业全产业链经营,既便于低成本推广和系统实施可追溯技术,又可促进企业规模化经营和树立企业经营品牌,从源头控制食品安全。加大对食品企业科技创新和质量改进的支持力度,为企业提供适当的技术支持,降低企业采用食品安全新技术成本,尤其是可追溯技术。

同时,积极开展食品安全有关的知识产权工作,尤其是加大对安全食品的品牌保护,打击假冒伪劣食品,降低企业维护自身品牌的成本。

四、结束语

奖励与政府监管的搭配使用固然可以引导食品企业选择生产安全食品的策略[53],但质量问题已经不再是企业的技术和管理技能问题,而涉及企业社会责任和商业伦理。有些企业即便有各种质量认证和质量管理制度,仍然爆发质量问题,可见仅仅从企业内部的生产上加强质量管理已经不能解决质量问题,需要从战略层面加以分析。质量伦理战略的提出,就是为了强调企业生产经营的质量伦理性。质量伦理,不仅关乎到消费者的利益,从长远来看,直接关系到企业的战略的实现和长远发展。从社会责任的角度,通过质量伦理战略,从战略上进行创新,既是竞争的需要,也是消费者和公众的期待。因此,质量伦理战略从社会责任方面进行战略创新,将开启新的市场格局。

质量伦理,不仅仅是口头的说明,更重要的是要体现在实际的操作中。“全产业链”是食品安全管理模式的变革,既体现了质量控制的目标,也体现了其伦理诉求。更为重要的是,通过运营模式的改变,积极推进质量伦理战略的实现,从而保证了企业健康发展,在质量上没有大的问题。各大农产品企业也纷纷建立“全产业链”发展模式,这可能成为农业集约化发展的方式之一,带来农产品企业资源的“洗牌”。

参考文献:

[1]易开刚,范琳琳.食品安全治理的理念变革与机制创新[J].学术月刊,2014(12):41-48.

[2]张来武.率先进行创新驱动顶层设计 系统推进食品安全根本治理[J].中国软科学,2014(4):1-4.

[3]陈彦丽,曲振涛.食品安全治理协同机制的构成及效应分析[J].学习与探索,2014(7):125-128.

[4]龚强,张一林,余建宇.激励、信息与食品安全规制[J].经济研究,2013(3):135-147.

[5]王虎,李长健.不完备法律理论及其对我国食品安全治理的启示[J].国家行政学院学报,2008(6):67-70.

[6]YASUDA T.Food safety regulation in the united states:An empirical and theoretical examination [J].The Independent Review,2010,15(2):201-226.

[7]王常伟,顾海英.市场VS政府,什么力量影响了我国菜农农药用量的选择?[J].管理世界,2013(11):50-66,187-188.

[8]齐萌.从威权管制到合作治理:我国食品安全监管模式之转型[J].河北法学,2013(3):50-56.

[9]郭琛.论我国食品安全监管制度的科学理性——以专家参与治理为分析视角[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2014(6):149-155.

[10]韩杨,曹斌,陈建先,等.中国消费者对食品质量安全信息需求差异分析——来自1573个消费者的数据检验[J].中国软科学,2014(2):32-45.

[11]GAUTHIER,M.Les nouvelles exigences internationales en terme de traçabilité et de contrles de toutes les filières [C].// Proceedings of IN FOOD 2005.Paris,2005:14-15.

[12]HOBBS J E.Consumer demand for traceability [C].// The IATRC Annual Meeting,Monterey,California,2002.

[13]王可山,苏昕.制度环境、生产经营者利益选择与食品安全信息有效传递[J].宏观经济研究,2013(7):84-89.

[14]汪鸿昌,肖静华,谢康,乌家培.食品安全治理——基于信息技术与制度安排相结合的研究[J].中国工业经济,2013(3):98-110.

[15]施晟,周德翼,汪普庆.食品安全可追踪系统的信息传递效率及政府治理策略研究[J].农业经济问题,2008(5):20-26,110.

[17]定明捷,曾凡军.网络破碎、治理失灵与食品安全供给[J].公共管理学报,2009(4):9-17,123.

[18]姜启军.企业社会责任与食品质量安全管理的理论和实证分析[J].华东经济管理,2013(2):92-96.

[19]姜启军,苏勇.食品安全伦理风险与伦理决策分析[J].商业研究,2009(12):9-12.

[20]王建.N人博弈情形中的行业失德与治理——以我国食品行业为例[J].华东经济管理,2014(6):48-52.

[21]唐晓纯.多视角下的食品安全预警体系[J].中国软科学,2008(6):150-160.

[22]曾文革,林婧.论食品安全监管国际软法在我国的实施[J].中国软科学,2015(5):12-20.

[23]杨光飞,梅锦萍.市场转型与经济伦理重塑——对近年来食品安全问题的伦理反思[J].伦理学研究,2011(6):20-24.

[24]何昕.论食品伦理的基本原则[J].华中科技大学学报(社会科学版),2015(2):114-119.

[25]陈文军.论企业战略管理中的伦理决策[J].北京工商大学学报(社会科学版),2011,26(3):99-104.

[26]喻文德.论食品安全的三重伦理防线[J].伦理学研究,2011(6):25-29.

[27]孙育平.基于社会责任的企业价值观重构——对我国食品行业道德失范问题的反思[J].企业经济,2011(7):139-142.

[28]钟真,雷丰善,刘同山.质量经济学的一般性框架构建——兼论食品质量安全的基本内涵[J].软科学,2013(1):69-73.

[29]ROTHERY B.ISO 9000 [M].Aldershot,Hampshire UK:Gower,1991.

[30]徐新.食品消费安全的伦理思考[J].伦理学研究,2013(2):107-111.

[31]余吉安.企业资源集成及其能力研究[D].北京:北京交通大学,2009.

[32]余吉安,杨斌.企业社会责任、质量伦理与战略[J].科技管理研究,2015(16):251-257.

[33]魏铭言.“科学家要说官员不敢说的真话”[OL].新京报,http://www.bjnews.com.cn/news/2012/06/18/205320.html.

[34]陈煦江,高露.食品企业社会责任的影响因素及食品安全治理政策——基于扎根理论的探索[J].经济与管理,2013(5):43-49.

[35]傅泽田,邢少华,张小栓.食品质量安全可追溯关键技术发展研究[J].农业机械学报,2013(7):144-153.

[36]王新平,张琪,孙林岩.食品质量安全:技术、道德,还是法律?[J].科学学研究,2012(3):337-343.

[37]周志良.企业经营的战略“制高点”企业道德水平[J].华东经济管理,2005,19(3):102-105.

[38]王可山.食品安全信息问题研究述评[J].经济学动态,2012(8):92-96.

[39]杨万江.食品质量安全生产经济:一个值得深切关注的研究领域[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2006(6):136-144.

[40]STARBIRD S A.Designing food safety regulations:The effect of inspection policy and penalties for noncompliance on food processor behavior [J].Journal of Agriculture and Resource Economics,2000,25(2):615-635.

[41]HENSON S,HOOK N H.Private sector management of food safety:public regulation and the role of private controls [J].The International Food and Agribusiness Management Review,2001,4(1):7-17.

[42]PETTITT R G.Traceability in the food animal industry and supermarket chains [J].Revue Scientifique et Technique(International Office of Epizootics),2001,20(2):584-597.

[43]刘华楠,宋春祥.食品安全信用缺失原因的系统分析与治理模式[J].经济与管理研究,2006(7):73-76.

[44]佘溪水,纪婉仪,张聪钦.企业伦理与企业社会责任对组织绩效的影响[J].公司治理评论,2010,2(1):136-149.

[45]刘志雄,何忠伟.信息不对称与农产品市场发育:来自食品市场的经验证据[J].产业经济研究,2006(2):55-60.

[46]曾勇,康玉国.从信息不对称现象谈消费者权益保护[J].经济与管理,2003(6):60-64.

[47]汪立鑫,李洪晨,王顺利.自然资源约束、质量信息成本与食品原料行业的市场失灵[J].世界经济,2012(4):118-139.

[48]吴元元.信息基础、声誉机制与执法优化——食品安全治理的新视野[J].中国社会科学,2012(6):115-133,207-208.

[49]吴林海,刘晓琳,卜凡.中国食品安全监管机制改革的思考:安全信息不对称的视角[J].江南大学学报(人文社会科学版),2011(5):116-121.

[50]朱淀,蔡杰,王红纱.消费者食品安全信息需求与支付意愿研究——基于可追溯猪肉不同层次安全信息的BDM机制研究[J].公共管理学报,2013(3):129-136,143.

[51]张维迎.产权、政府与信誉[M].上海:生活·读书·新知三联书店,2001.

[52]姚建文,李亚玲.基于企业伦理价值观战略管理视角下的核心竞争力培育[J].企业经济,2010(10):9-12.

[53]刘任重.食品安全规制的重复博弈分析[J].中国软科学,2011(9):167-171.

(本文责编:辛城)

Quality Ethics,Information Delivery and Model Innovation:

A Strategic Innovation for Food Business from the Perspective of CSR

YU Ji -an1,2,YANG Bin2

(1.SchoolofEconomicsandManagement,BeijingForestryUniversity,Beijing100083,China;

2.SchoolofEconomicsandManagement,TsinghuaUniversity,Beijing100084,China)

Abstract:Quality management itself is to strengthen quality control from production to consumption.Today in the quality crisis,quality management is significant,and is an important performance of corporate social responsibility(CSR),which rises an important content of business ethics.To solve current emergence of various quality problems,it is not enough just to repeat or enhance the quality of management,but need to strengthen quality from the perspectives of ethics and strategy.Strategy of quality ethics(SQE)is innovative from social responsibility and changes the rules of the game by creating a new competitive model,which helps build high-cost barriers,enhance the legitimacy of the business and form strategic differentiation.

SQE,as a non-market strategy,is significant on the long-term development of the firm and the industries and in response to the quality demands during current quality crisis by reshaping the commercial value of the firm and meeting the expectations of consumers and the public.

Key words:quality management;quality ethics;information delivery;corporate social responsibility(CSR);strategic innovation;entire industrial chain

作者简介:余吉安(1979-),男,江苏南京人,北京林业大学经济管理学院副教授、清华经管领导力研究中心研究员,博士,主要研究方向:战略创新与非市场战略、资源集成战略与科技创新、中国式企业管理、区域发展战略与规划。

基金项目:教育部高等学校博士学科点专项科研基金新教师类资助课题“社会责任视角下的食品企业质量伦理战略研究”(20120014120021)。

收稿日期:2015-09-17修回日期:2015-11-18

中图分类号:F270

文献标识码:A

文章编号:1002-9753(2016)01-0184-09