肌内效贴结合常规运动疗法对偏瘫患者下肢功能及步态的疗效观察

许佳,胡世红,周亚飞,陈庆珍,凌晴

脑卒中具有高发病率、高致残率、高复发率的特点。据研究大约20%的脑卒中患者活动能力大幅下降,而只有不到50%的患者能再次在社区独立行走[1]。可见脑卒中患者急性期后常常会遗留有不同程度的肢体功能障碍,其中有研究表明约72%的脑卒中患者表现出不同程度的下肢功能障碍[2],给家庭和社会造成巨大的经济负担。肌内效贴(Kinesio Taping, KT)最早在1973年由日本的Dr.Kenso Kase创用,具有改善血液、淋巴回流,消肿、止痛、改善感觉输入及促进软组织功能活动等功能,并且在支撑及稳定肌肉与关节的同时又不妨碍身体正常活动[3]。近年来肌内效贴作为一种较新的技术,广泛运用于运动创伤康复[4]、慢性损伤康复如下腰痛[5]以及脑瘫儿童康复[6]等神经康复领域,但在脑卒中后偏瘫领域研究较少。本研究在常规康复治疗的基础上,联合使用有针对性的肌内效贴贴扎,用于脑卒中偏瘫患者的下肢康复治疗及步态训练,观察其对下肢功能及步态的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年12月~2015年12月间在我院康复医学科进行康复治疗的脑卒中偏瘫患者60例。入选标准:符合1995年全国第四届脑血管病学术会议确定的新发脑梗死或脑出血患者诊断标准[7],经头颅CT或MRI确诊的初发病例,发病部位不限;年龄为40~80岁;病程≤12个月;意识清楚,可接受动作性指令,自愿签署知情同意书;有单侧肢体功能障碍,偏瘫侧Brunnstrom分期3~5期,站立平衡2级及以上,能持拐行走10m以上。排除标准:活动性肝病, 肝肾功能不全,充血性心力衰竭,恶性肿瘤患者,既往痴呆病史,呼吸功能衰竭,四肢瘫患者,原先有脑血管疾病且留下功能障碍者,外地无法随访者,既往有精神病史,聋哑人,不愿签署知情同意书者。60例患者随机分为2组各30例,①观察组:男18例,女12例;平均年龄(64.40±10.23)岁;平均病程(87.70±36.31)d;脑梗死19例,脑出血11例。②对照组:男16例,女14例;平均年龄(66.26±10.00)岁;平均病程(92.83±40.21)d;脑梗死16例,脑出血14例。2组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 2组患者均进行常规康复治疗,Brunnstrom分期3~5期患者康复目的主要是抑制协同运动模式。尽可能训练肢体的分离运动,提高肢体的协调性,增强肌力,逐渐恢复患者日常生活自理能力和行走能力。主要方法包括:①良肢位摆放,抑制痉挛模式;②下肢训练,髋关节内收外展训练、屈髋屈膝控制训练,屈髋伸膝控制训练、踝背屈训练,双腿和单腿搭桥训练等;③坐位与站立位转换训练;④站立平衡训练;⑤平衡杠内步行训练,室内步行训练;⑥ADL训练;⑦低频电刺激疗法。以上康复训练均由专业治疗师选择适合患者的方法进行治疗,60min/次,每天1次,每周5d,所有患者持续训练8周。观察组患者在接受常规康复治疗的基础上,辅以有针对性的肌内效贴贴扎。贴扎每2天一次,每次维持48h,每周3次,持续8周。主要方法包括:①放松小腿三头肌,增强足底本体感觉输入:俯卧位,足前部垂出床缘,治疗师辅助患足略背屈,采用“I”形贴布或“Y”形贴布,自然拉力。“I”形“锚”固定在足跟骨底部及跟腱附着处,“尾”沿腓肠肌位置延展,止于腘窝下方。“Y”形“锚”固定在足跟部,“尾”沿腓肠肌两侧肌腹向上延展至腘窝下。见图1。②促进腓骨长肌收缩:俯卧位,足前部垂出床缘,治疗师辅助患足略背屈,采用“I”形贴布,自然拉力,“锚”固定在腓骨小头下方,“尾”向外踝前、足底外侧延展至足底内侧,如足下垂明显,“尾”则延展至第五趾骨外缘。见图2。③促进胫前肌收缩:仰卧位,踝中立位,采用“I”形贴布,自然拉力,“锚”固定在胫骨外侧上1/3,“尾”沿小腿前外侧向足背延展,止于足背处。见图3(注:“锚”最先贴扎的固定端,“尾”为贴扎延展方向)。

图1 放松小腿三头肌

图2 促进腓骨长肌收缩

图3 促进胫前肌收缩

1.3 评定标准 治疗前后给予以下评定。①下肢运动功能:采用简化Fugl-Meyer运动功能量表(Fugl-Meyer assessment, FMA)评定下肢运动功能[8]:下肢运动总分34分。②步行能力:采用功能性步行量表(Functional Ambulation Category scale,FAC)评定患者步行能力[9]。将FAC分级转换为相应的评分做统计分析。③步态分析:采用临床常用的足印分析法,测量并记录步行进程中的时间距离参数,要求患者独立或辅助下走完10m长的步道。测量并记录患侧平均步长、步宽及步速。每次测3次,取平均值。

2 结果

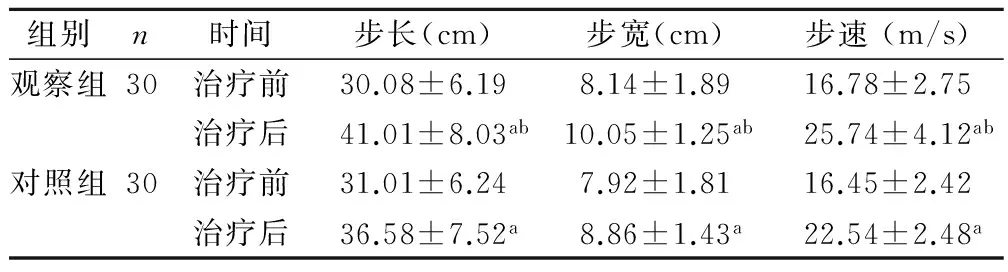

治疗8周后,2组患者的FMA评分、FAC分级较组内治疗前均有明显提高(P<0.05),且观察组更高于对照组(P<0.05)。治疗后,2组患者患侧的平均步长、步宽及步速较组内治疗前均有明显提高(P<0.05),且观察组更高于对照组(P<0.05),见表1、2。

表1 2组治疗前后FMA及FAC评分比较 分,

与治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05

组别n时间步长(cm)步宽(cm)步速(m/s)观察组30治疗前30.08±6.198.14±1.8916.78±2.75治疗后41.01±8.03ab10.05±1.25ab25.74±4.12ab对照组30治疗前31.01±6.247.92±1.8116.45±2.42治疗后36.58±7.52a8.86±1.43a22.54±2.48a

与治疗前比较,aP<0.05;与对照组比较,bP<0.05

3 讨论

下肢运动功能障碍是脑血管意外偏瘫患者发病后存在的最重要问题之一,能否恢复下肢运动功能,即步行功能是评价偏瘫患者运动功能恢复的重要指标[10]。尽管目前康复治疗方法如Bobath、Brunnstrom、PNF、Rood技术、运动再学习以及强制性使用运动疗法等能有效地改善偏瘫患者的运动功能,提高患者的步行能力,有研究表明这些方法对改善患者肌力、肌张力和运动功能确有效果,但仍存在不足。偏瘫患者中70%以上可恢复步行能力,但往往伴有步态异常,如足下垂、足内翻等,而异常的动作模式会影响步行的稳定性、安全性并过多消耗能量[11]。如何提高偏瘫患者下肢的步行能力一直是康复治疗中较为棘手的难题[12]。研究针对下肢运动功能障碍及步行能力的有效方法对脑卒中偏瘫患者及其家人,乃至整个社会都具有重要意义。肌内效贴(KT)命名来自于运动机能学(Kinesiology),其贴布厚度类似人类皮肤,可延伸到原来纵向长度的20%~40%。临床研究表明,肌内效贴可以通过刺激皮肤产生本体感觉及触觉输入,达到增强或放松肌肉的目的,同时肌内效贴增加了局部血液循环。国外研究发现肌内效贴可以改善偏瘫患者的上肢功能,对于踝关节不稳定者,肌内效贴布可以提高其姿势控制[13]。本研究主要针对偏瘫患者的下肢功能障碍,探讨肌内效贴对偏瘫患者步态的影响。目前国内外相关研究较少。

脑卒中后偏瘫患者踝关节功能障碍是影响其步行功能的重要因素之一,由于其小腿三头肌及其前侧和外侧肌群肌力的下降,可导致足背伸肌(胫前肌)和跖屈肌(腓肠肌)间肌力不平衡,主要可表现为行走时出现足下垂、内翻的异常运动模式,尤其当患者下肢负重步行时,下肢的伸肌痉挛模式常会加重患侧小腿三头肌的痉挛,从而抵抗胫前肌收缩引起的踝背伸,进一步加重患侧足下垂,从而影响患者步行功能的恢复[14]。本研究针对脑卒中偏瘫患者的下肢功能障碍,采用肌内效贴贴扎,是一种无创、安全、便捷的康复手段,患者依从性好,是脑卒中康复治疗的有益补充。其主要操作原则是利用贴布的黏弹性质与力学方向,配合肌动学及生物力学的原理、神经促通原理,针对特定的肌肉、感觉受体等给予强化或放松等良性刺激治疗[15]。本研究中使用的三种针对性贴扎方法类似于治疗师的被动牵张,通过压力感受器及肌梭,激化出对痉挛的抑制作用,增加下肢肌群的感觉输入,诱发踝背屈肌群肌力,抑制腓肠肌痉挛,在增加主动肌的肌力的同时缓解其拮抗肌的痉挛,达到相应的力学平衡。另外特定的贴扎方法可适度降低肌肉疲劳及延迟酸痛产生,并通过保护性贴扎增加了关节稳定性,有效治疗因不正常肌肉收缩所造成的关节异常,最终达到纠正患者步态的效果[16]。本研究在完成常规康复治疗后辅以肌内效贴贴扎,可将治疗效果保持下去,达到“把治疗师的手带回家”的效果。同时贴扎不影响正常的关节活动及各种治疗性活动,有利于各种康复治疗的综合实施。

本研究显示,肌内效贴厚度适宜,透气性好,人体皮肤耐受性好,也不含有任何药物成分,故所有观察组病人在进行贴扎后无过敏等其它副作用。观察组在使用肌内效贴贴扎8周后,患者下肢的FMA评分和FAC分级均显著提高,同时步行时的时间距离参数也有不同程度的改善,明显优于对照组,差异均有统计学意义。表明肌内效贴贴扎可辅助脑卒中偏瘫患者改善下肢功能,提高步行速度和步行效率,从而改善患者的步行能力。但脑卒中病理病因及临床表现非常复杂,本研究暂未就脑卒中特定的表现类型及肌内效贴的各优化贴扎方式等做分层对照研究,且由于样本数量相对较少且缺乏长期随访观察,对去除肌内效贴后是否还有作用等问题仍不确定,因此其结论需要进一步深入研究进行证实。

[1] Port I, Kwakkel G, Wijk I,et al. Susceptibility to deterioration of mobility long-term after stroke: a prospective cohort study[J]. Stroke, 2006, 37(1):167-171.

[2] Ng SS,Hui Chan CW.Transcutaneous electrical stimulation on aeu.points combined with task-related training to improve motor function and walking performance in an individual 7 yegrs poststroke:a case study[J].J Neurol Phys Ther,2010,34(4):208-213.

[3] 陈文华,余波.软组织贴扎技术临床应用精要:“肌内效贴”即学即用图谱[M].上海:上海浦江教育出版社,2012,3-3.

[4] 余波,王人卫,陈文华.肌内效布贴扎辅助理疗治疗急性踝关节扭伤患者肿胀疼痛疗效观察[J].中国运动医学杂志,2012,31(9):772-776.

[5] Adelaida María C-S, Inmaculada Carmen L-Pa, Guillermo,et al. Kinesio Taping reduces disability and pain lightly in chronic non-specific low back pain: a randomized trial[J]. Physiothera, 2012,58(2): 89-95.

[6] Da Costa CS, Rodrigues FS, Leal FM, et al. Pilot study: Investigating the effects of Kinesio Taping? on functional activities in children with cerebral palsy[J]. Dev Neurorehabil, 2013,16(2):121-128.

[7] 中华神经科学会,中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380.

[8] 周维金,孙启良.瘫痪康复评定手册[M].北京:人民卫生出版社,2006,46-50.

[9] Hesse S,Konrad M,Uhlenbrock D.Treadmill walking with partial body weight support versus floor walking in hemiparetic subjects[J].Arch Phy Med Rehabil,1999,80(4):421-427.

[10] 侯来永,谢欲晓,孙启良.骨盆控制训练对偏瘫患者步态和步行能力的影响[J].中国康复医学杂志,2004,19(12):906-908.

[11] 许佳,胡世红,凌晴,等.功能性电刺激对偏瘫患者下肢功能及步态的影响[J].中国康复,2015,(3):189-191.

[12] Baer G,Smith M.The recovery of walking ability and subclassification of stroke[J].Physiother Res Int,2001,6(3):135-144.

[13] Shields CA, Needle AR, Rose WC.Effect of Elastic Taping on Postural Control Deficits in Subjects With Healthy Ankles, Copers, and Individuals With Functional Ankle Instability[J]. Foot Ankle Int, 2013, 34(10):1427-1435.

[14] 夏道进,彭涛,魏海棠,等.下肢肌内效贴对脑卒中偏瘫患者步行功能的影响 [J].中华物理医学与康复杂志,2015,37(6):427-429.

[15] 何文龙,赵菁.脑卒中异常步态使用肌内效贴步的临床疗效观察[J].中国康复医学杂志,2014,29(1):74-75.

[16] 刘群,田强,余波,等.肌内效贴配合功能训练改善脑卒中患者下肢功能状况的疗效观察[J].老年医学与保健,2015,21(5):284-286.